指定居所监视居住法律监督实证研究

2016-12-05北京市人民检察院课题组

北京市人民检察院课题组

内容摘要:本文采用实证研究分析的方法,对B市适用指定居所监视居住情况进行实证分析,分析指定居所监视居住强制措施在适用中遇到的问题,分析解决问题的路径和对策。从检察机关规范执法、强化法律监督的角度,提出完善指定居所监视居住法律监督的立法规定,为指定居所监视居住强制措施的法律监督提供解决现实疑难问题的路径。通过检察机关的法律监督来保障被监视居住人的合法权益,从而防止对被指定居所监视居住人刑讯逼供、变相羁押等现象发生。

关键词:存在问题 原因分析 对策 监督机制

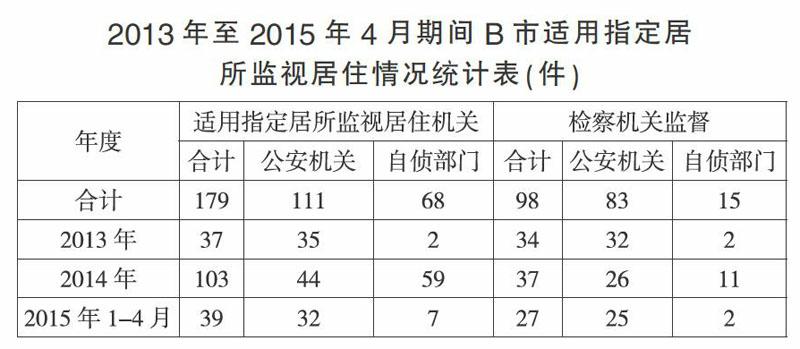

2013年至2015年4月期间,B市适用指定居所监视居住案件共179件(公安机关适用111件,检察机关自侦部门适用68件),其中检察机关进行过法律监督98件,检察机关没有进行法律监督81件。2013年度,B市适用指定居所监视居住案件37件(公安机关适用35件,检察机关自侦部门适用2件),其中检察机关法律监督34件,检察机关没有进行法律监督3件;2014年度,B市适用指定居所监视居住案件103件(公安机关适用44件,检察机关自侦部门适用59件),其中检察机关法律监督37件,检察机关没有法律监督66件;2015年1至4月,B市适用指定居所监视居住案件39件(公安机关适用32件,检察机关自侦部门适用7件),其中检察机关法律监督27件,检察机关没有进行法律监督12件。

检察机关自侦部门在适用指定居所监视居住中自身存在不愿意接受检察机关刑事执行部门的法律监督。2013年至2015年4月期间,B市检察机关自侦部门适用指定居所监视居住共68件,只对15件进行过法律监督(2014年度,B市检察机关自侦部门适用指定居所监视居住59件,只对11件进行过法律监督;2015年1至4月,B市检察机关自侦部门适用指定居所监视居住7件,只对2件进行过法律监督)。

从上表可以分析出,无论是公安机关还是检察机关自侦部门都出现了适用指定居所监视居住时不愿意接受检察机关法律监督的现象。目前,检察机关开展法律监督工作还基本处于被动式、探索式工作模式。

一、指定居所监视居住在实践中存在的问题及原因分析

(一)指定居所场所不规范,存在安全隐患

检察机关对指定居所监视居住检察监督时发现普遍存在的问题是安全防范设施不规范,被监视居住人的生活、休息等权益难于保障,不能保证被监视居住人在居所内正常生活、休息,还存在被指定居所监视居住人在指定居所期间基本上在椅子上休息的现象。

2013年至2015年4月期间,B市采取指定居所监视居住共179件,其中在专门的办案场所执行1件,监视居住在宾馆(招待所)有145件,只有30件在专门建设用于指定监视居住的场所。把宾馆(招待所)作为指定居所监视居住场所缺少24小时电子监控设备,不能保障在执行监视居住期间对讯问、看管等活动进行电子监管,存在刑讯逼供、变相体罚等安全事故隐患。

(二)被监视居住人的权益难于保障

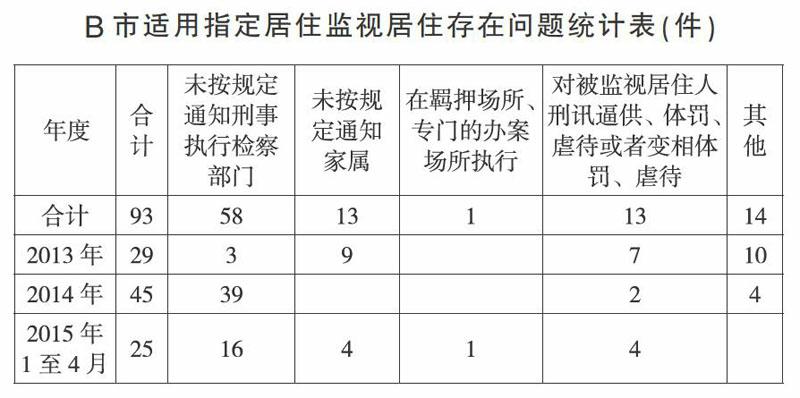

1.未按规定通知刑事执行检察部门。2013年至2015年4月,B市适用指定居所监视居住共179件,其中有58件没有按照规定通知刑事执行检察部门,占32.4%。

检察机关对指定居所监视居住案件没有开展同步监督,没有对指定居所监视居住法律监督向制度化、规范化推进。

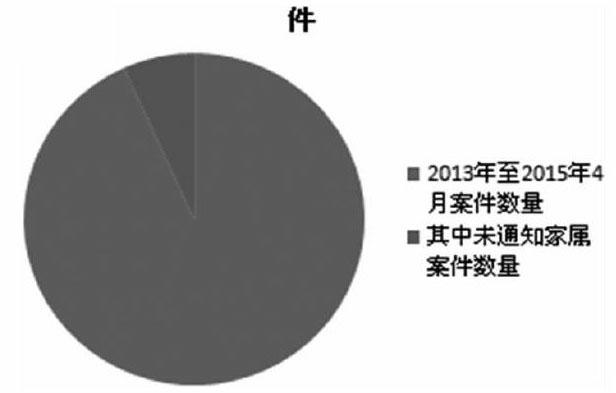

2.违反规定未通知被监视居住人家属。2013年至2015年4月,B市采用指定居所监视居住共179件,其中13件没有按照规定通知被指定居所监视居住人家属,占7%。

不严格执行24小时内通知被指定居所监视居人的家属,有些办案部门考虑到案件侦查的特殊性而不通知家属,只是注明原因并记录备案。在检察监督中发现,有的被指定居所监视居人被办案机关从居住地现场带走,办案机关完全可以及时通知其家属,不能随意作出无法通知,违反法律的相关规定。

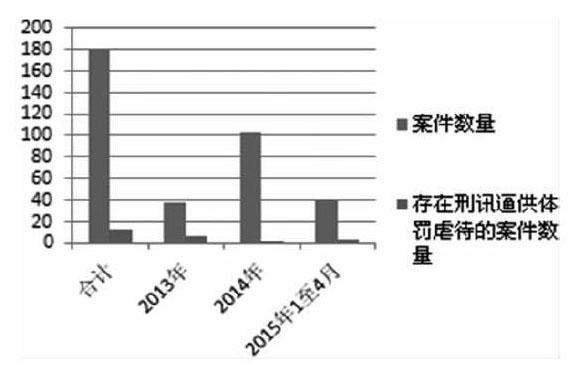

3.被监视居住人被带出指定居所存在刑讯逼供等安全隐患。2013年至2015年4月期间,B市适用指定居所监视居住共179件,其中对被监视居住人进行过刑讯逼供、体罚虐待或者变相体罚虐待共13件,占7%。

办案机关因办案时间紧、任务重等原因,把被指定居所监视居住人带出指定居所没有严格执行领导审批程序和备案登记制度,极易出现刑讯逼供、变相体罚以及安全事故。如果办案单位能够严格执行审批程序,规范使用执法记录仪对出入居所进行全程录像能够有效防止刑讯逼供、变相体罚等违法现象的出现。

二、解决检察机关对指定居所监视居住法律监督的对策

(一)完善和明确相关法律规定,为执行监督提供法律依据

1.应明确适用指定居所监视居住的原则。指定居所监视居住的适用应该贯彻慎重适用、保障人权的原则,严格按照规定执行批准程序,以确保犯罪嫌疑人的基本权利。检察机关采取指定居所监视居住,应当由办案人员提出意见,部门负责人审核后报请本院检察长同意,连同案卷材料一并报上一级人民检察院的侦查监督部门审查。承办案件的侦查部门应提交犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的相关证据、指定监视居住场所的安全防范措施与应急预案。只有规定了严格的批准手续,才能保证办案机关贯彻正确的理念,慎用指定居所监视居住。在实践中,应摒弃单纯依靠口供证据破案的观念,积极拓展其他取证手段,最大程度地减少指定居所监视居住的适用。

2.完善规范指定居所监视居住的适用对象。根据《刑事诉讼法》第73条规定,指定居所监视居住的适用对象被限定为两大类:一是无固定住处的,这一类问题主要是常把外来户籍的人混同为无固定住处的人,因而使指定处所监视居住的适用范围扩大化。应通过司法解释将其对象限定为真正无固定住所的人,只要有保证其正常工作、生活的居所就不能视为无固定住所。二是虽有固定住处,但因涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪,在住处执行有碍侦查的。对“有碍侦查”应严格限制解释,高检院在关于修改《刑事诉讼规则》有关问题的说明:有重大社会影响的标准主要是考虑要案的查办,关于涉及国家重大利益主要考虑发生在一些重要领域、涉及国家政治、军事、外交及重点工程等关系国家重要利益的贿赂犯案件。

3.完善规范指定居所的场所。监视居住的场所除了具备正常的生活、休息、饮食等条件外,应该设有安全防范设施,不仅保护执行民警的人身安全,更重要是保障被监视居住人的合法权益。建议指定居所执行场所休息室、讯问室、卫生间等应采用安全软性防护材料等防护设施。严格实行居审物理分离,实行居住楼与审讯楼相分离。对于不具备居住楼与审讯楼相分离条件的,也应当实行居住房与审讯房相分离。并确明确办案人员进入居住楼或者居住房时应当进行登记,并实行24小时监控录像,加强全方位实时监控。防止办案人员随意进出居所,杜绝对被监视居住人进行体罚、虐待等违法现象发生,确保被监视居住人在指定居所监视居住期间不发生人身伤亡等安全事故。

4.完善决定适用指定居所监视居住的批准程序。虽然修改后《刑事诉讼法》第73条规定了对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,经上一级人民检察院或者公安机关批准,也可以在指定居所进行。但是这仅仅只针对三类性质严重的案件,而且这种审批只是内部审批,权利是否会被滥用,不得不令人怀疑。指定居所监视居住具有准羁押的性质强制措施,适用期限较长,如果允许办案机关自己决定或内部审批决定是否对犯罪嫌疑人进行指定居所监视居住,那么就会使得办案机关宁愿使用监视居住,也不使用批准程序繁琐但强制性较大的逮捕,这对于保障公民的人身自由极为不利的。所以有必要为所有的指定居所监视居住增加执行前的审批手续。对于公安机关报请指定居所监视居住的案件需要同级人民检察院侦查监督部门批准;下级人民检察院报请指定居所监视居住的案件需要上一级人民检察院批准。在进行审查批准时,应该对被监视居住人员是否符合指定居所监视居住的条件进行监督审查。凡使用指定居监视居住强制措施的案件,必须实行审批制度,检察机关对特别重大贿赂犯罪嫌疑人决定指定居所监视居住的,必须报上一级检察院反贪部门批准,同时报上一级检察院侦查监督部门备案,上级检察机关要及时审查,防止滥用指定居所监视居住强制措施。

5.完善启动检察机关对指定居所监视居住的监督程序。决定采用指定居所监视居住的办案单位应当在24小时内将监视居住决定书副本和其他相关材料抄送负责执行监督的监所检察部门。监所检察部门应当在接到通知后24小时以内指派检察人员到指定的监视居住场所进行检查监督,对执行活动是否合法进行检查监督。在派员前往执行场所检察监督的同时,另外派检察人员第一时间前往相关单位调取被监视居住人相关法律文书,对《呈请监视居住报告书》、《监视居住决定书》、《监视居住执行通知书》以及诉讼权利义务告知书进行认真审查,从适用条件、时间期限、决定程序、文书规范等方面仔细把握,严格审查决定监视居住的法律手续,并复印相关文书,为检察监督后形成工作报告、检察监督情况表的归档做好充足准备。

高检院监所厅袁其国厅长在其调研文章中指出:指定居所监视居住执行监督的主要任务有两个:一是保障被监视居住人的合法权益。如防止和纠正被监视居住人被刑讯逼供、体罚、虐待或者变相体罚、虐待及其他侵犯其合法权益的行为;防止和纠正被监视居住人在羁押场所、专门的办案场所被执行监视居住,被变相羁押。二是保障指定居所监视居住执行活动的依法顺利进行。如防止和纠正办案人员和公安机关监视居住执行人员为被监视居住人通风报信,干扰侦查办案活动的顺利进行。

审查指定居所监视居住的适用是否符合法定条件、批准手续是否符合法定程序、执行前是否对被监视居住人进行权利告知和宣读决定、是否在执行监视居住后24小时以内通知被监视居住人的家属;无法通知的应查明无法通知的原因是否属实;无法通知的原因消失后,是否立即通知家属等。

审查指定居所的条件,防止和纠正被监视居住人在羁押场所、专门的办案场所被执行监视居住,被变相羁押。指定居所监视居住因其使用条件的客观性和操作的不便利性等原因,很容易产生羁押化倾向,本应作为羁押替代性的强制措施,很可能在实践中被异化为一种保障突破口供的行之有效的手段。因此对是否符合适用指定居所进行检察无疑是一项重点监督内容。

6.严格落实办案单位与执行单位相分离。《刑事诉讼法》第73条关于指定居所监视居住的规定,使得指定的居所成为看守所之外的准羁押场所,对于这种场所内的执行却不规范。在此情况下,在这种居所内进行的讯问活动必然存在刑讯逼供的风险。因此,应当明确规定对指定居所监视居住应当办案单位与执行单位相分离的制度设计,按照法律规定由公安机关统一执行;在指定居所内对犯罪嫌疑人的讯问应当参照看守所有关规定进行。

检察机关在办案中采用指定居所监视居住的,也应实行决定与执行相分离,由检察机关作出决定,公安机关执行。检察机关通知公安机关执行的,可以指派法警协助执行,但不得替代公安机关执行。负责执行监视居住的派出所或者办案部门应当严格对被监视居住人进行监督考察,确保安全。对于人民法院、人民检察院决定监视居住的,执行单位应当及时将监视居住的执行情况报告决定机关。

7.检察机关发现违法情形应及时纠正。检察机关对指定居所监视居住中执行机关的违法行为及时作出相应的监督决定。监督形式可以分为口头纠正违法和书面纠正违法通知书。口头纠正违法主要针对执行人员在指定居所监视居住中的轻微违法行为,由履行监督的检察人员向执行人员提出,同时做好监督记录并及时汇报。书面纠正违法通知书主要针对执行人员在指定居所监视居住中的严重违法行为,书面通知书必须报检察长批准,以检察机关的名义制发。

(二)建立与完善监督机制

1.建立信息互通机制。检察机关与公安机关应当建立指定居所监视居住信息通报机制,公安机关在决定对犯罪嫌疑人采取指定居所监视居住措施后,应立即向检察机关侦查监督部门通报,并在3日内将指定居所监视居住决定书、证明犯罪嫌疑人符合指定居所监视居住条件的相关证明以及其他相关材料报送检察机关,公安机关在作出解除或撤销监视居住的决定后3日内将解除或撤销监视居住决定书报送检察机关。

2.建立检察机关内部协作机制。一是刑事执行部门与侦查监督部门内部协作。根据《诉讼规则》的规定,对指定居所监视居住决定的监督由侦查监督部门负责,对指定居所监视居住执行的监督由刑事执行检察部门负责,侦监部门与刑事执行检察部门应建立内部协作机制。公安机关将指定居所监视居住决定书、证明犯罪嫌疑人符合指定居所监视居住条件的相关证明以及其他相关材料报送侦查监督部门后,侦查监督部门在审查决定是否合法时同时抄送给刑事执行检察部门,必要时两个部门一同对指定居所监视居住场所条件是否符合法律要求、被监视居住人的合法权益是否得到保障等进行检察,应建立检察内部联动机制,检察机关部门之间形成合力,确保指定居所监视居住执行法律监督工作取得成效。

二是刑事执行检察部门与控告申诉检察部门加强协作。发挥控告申诉检察部门的窗口作用,及时掌握犯罪嫌疑人及其近亲属、辩护人对于在执行指定居所监视居住的过程中违法行为提出的控告,应及时将有关情况通报给刑事执行检察部门。使刑事执行检察部门及时掌握相关信息,提高监督的针对性和实效性。

三是加强刑事执行检察部门内部沟通协调。驻所检察室应加强对在押人法律手续检察,尤其是对逮捕后变更为指定居所监视居住的情形,应该及时向侦查监督部门和刑事执行检察部门通报情况,为做好指定居所监视居住的检察监督工作提供准确及时信息。

3.与执行机关建立联席会议制度。刑事执行检察部门应与公安机关执行单位就指定居所监视居住规范执法问题召开联席会议机制,针对指定居所监视居住中戒具使用、家属告知、同步录音录像等不规范执法的环节进行商讨会商。

结语

指定居所监视居住是限制人身自由的非羁押性强制措施,法律规定的不明确造成司法不规范。加强检察监督不仅可以约束决定机关和执行机关的行为,以防止权力被滥用,还可以弥补法条中的漏洞,以减少执行过程中可能出现的问题。只有决定机关、执行机关与检察监督机关相互配合、相互制约才能真正实现指定居所监视居住应有功能,发挥其最大的作用。