灵魂拍手作歌

2016-12-05冯娜

冯娜

讨论鲍勃·迪伦究竟是歌手还是诗人,诺奖是否在向流行文化示好,都没有更多的积极意义。所谓经典,是由历史所筛选、后来者所定义的,上一个时代的流行未必能在下一个时代被重新提及,但真正的经典必然也会在未来时代找到它的同时代人。

2016年10月13日,中国媒体文艺版上的两则新闻相映成趣:美国民谣诗人鲍勃·迪伦荣膺诺贝尔文学奖;中国民谣歌手宋冬野因涉嫌吸毒被警方抓获。

宋冬野何许人?一个生于1987年的青年歌手,代表作有《董小姐》、《安和桥北》等。恕我近年对中国大陆民谣歌坛关注甚少,印象中民谣市场也一路有“小清新”、“小文艺”的走向,民谣歌手们像其他偶像明星一样到处献唱,偶尔有吸毒等丑闻好似也见惯不怪。

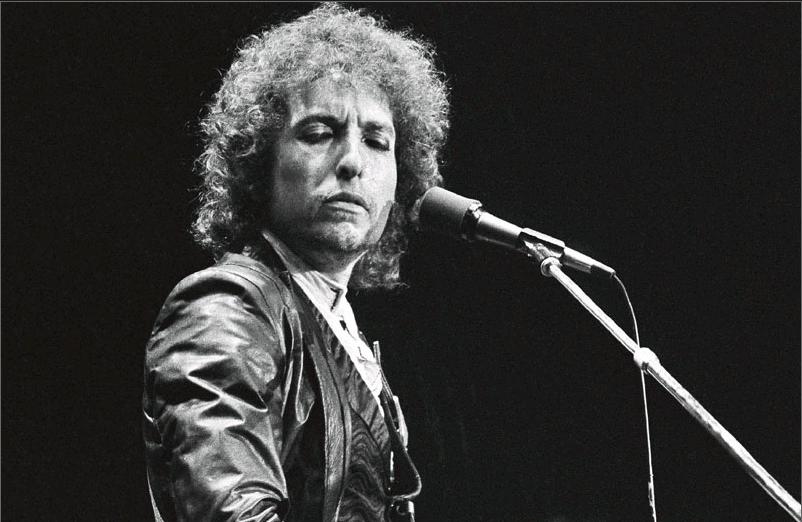

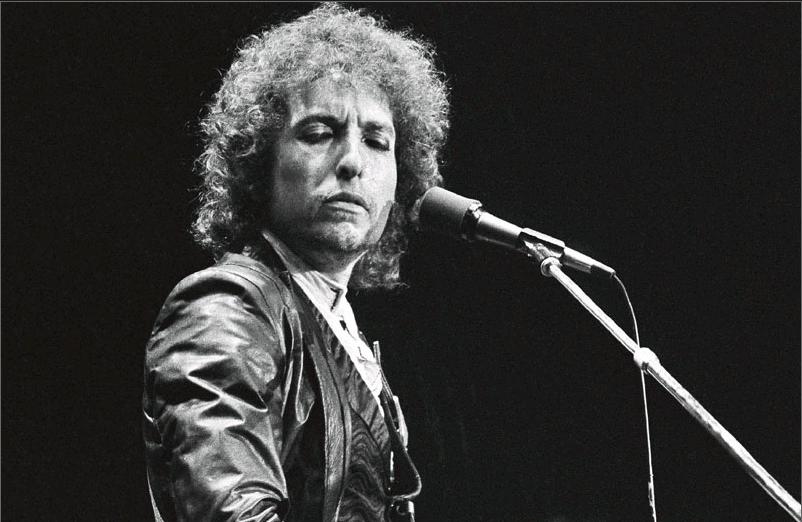

倒是另一位大咖的新闻让人一震:这位民谣界老前辈的名字不但如雷贯耳,他还摘取过格莱美、奥斯卡、金球奖、普利策等重磅大奖,此次以诗人的身份获得诺贝尔奖,不得不说是人生大赢家的辉煌履历。就在去年,他还发行了一张名为《Shadows in the Night》(《夜幕倒影》)的专辑。然而,掐指一算,这个无数歌迷心目中不老的传奇,今年已经75岁了,是宋冬野之流名副其实的“爷爷辈”。

早年,《纽约时报》就曾有评论云:“我们所听说过的流行文化人物中,他(鲍勃·迪伦)是受到最多检视的一位。”在诺奖公布后,对于他的检视再次迎来了一个大众高潮:鲍勃·迪伦究竟是一个歌手还是一个诗人?他凭什么获得文学奖?诺贝尔文学奖的颁奖词则明确指出:“鲍勃·迪伦为伟大的美国歌曲传统带来了全新的诗意表达方式。”众所周知,在世界文化领域,鲍勃·迪伦作为一个文化符号的识别度,远比他单纯作为一个音乐家或者一个诗人的识别度要大得多。他的民谣也好,诗歌也好,早已超出了单纯文本上的价值和意义。

音乐不应仅是大众娱乐的手段

《答案在风中飘》和《暴雨将至》是鲍勃·迪伦的名作(其实他的名作甚多,50多年的音乐生涯,他佳作频出,是摇滚乐坛和文艺创作领域名副其实的常青树)。前者被奉为民权运动的圣歌,广为传唱;《暴雨将至》则是上世纪60年代最伟大的抗议歌曲,创作背景是1962年“古巴导弹危机”—美苏争霸的冷战格局中,古巴导弹危机是最有可能引爆世界大战,以核战争的方式毁灭世界的一个重大危机事件。

《暴雨将至》如迪伦本人所说的一样,“每一句诗行都可以成为一首独立诗篇的开始”。歌词对战争与不义、种族平等、生存环境毁灭的恐怖描绘,意象密集,触目惊心。“我亲爱的孩子,现在你将做什么?”全诗以面对孩子们讲述的手法,控诉了人类恶行之黑暗,读起来(唱起来)更具有痛彻心扉的力量和感染力。

我们该把什么样的世界留给孩子们呢?我们怎样对我们的后代,描述人类在血战前行的历史中遗留下什么?这首歌借用了一首古老的英国童谣的旋律,同时也奠定了迪伦强烈的人文关怀,以及追求平等、自由、公义的摇滚精神。在中国,这样的人文精神,从台湾民谣歌手胡德夫的歌声中似能窥见一二;写下《中国孩子》的歌手周云蓬、《杀死那个石家庄人》的“万能青年旅店”乐队等一些年轻的声音,也曾发出过类似的追问。

不论是战争一触即发的时代,还是在和平年代,音乐不应该仅仅是大众娱乐的手段。它和诗歌一样,应是人类灵魂深处的吟唱和内心世界最深刻的警醒和意志。

有意思的是,鲍勃·迪伦的原名是罗伯特·艾伦·齐默尔曼,改为迪伦是因为他崇拜威尔士诗人迪伦·托马斯。迪伦·托马斯有一首著名的诗歌—《不要温柔地走进那个良夜》(《Do not go gentle into that good night》),诗歌表达了人在面对死亡之时展现的强烈斗志和向往光明的精神,气势丰沛、震慑人心。前几年,诺兰导演的科幻电影《星际穿越》中,这首诗被反复吟诵,再一次感动了全球观众。

无论是摇滚音乐、诗歌还是其他艺术样式,无论在什么时代,它们都不能沦为政治的附庸和权贵的喉舌。在乱世,它们应该迸发出激荡人心的火花,像在二战中用铿锵有力的声音演唱《马赛曲》的法国“香颂女王”伊迪丝·琵雅芙,她的声音激励了无数战士,也安慰了无数在战争中颠沛流离、痛失亲眷的人们。在盛世,文学和艺术更应该像时代的探针,对历史进程和社会发展保持清醒的认知和觉察。它们所表达和宣扬的艺术理念和生活态度应该有清晰的立场,体现出人类共同的价值和理想,而不应向“娱乐至死”(尼尔 · 波兹曼)的“乌合之众”(古斯塔夫·勒庞)献媚。

“彼时我是那样的苍老,如今我却更年轻了”

从这个意义而言,2015年的诺奖得主、白俄罗斯女作家S.A.阿列克谢耶维奇和今年鲍勃·迪伦的获奖显得另有深意。S.A.阿列克谢耶维奇以纪实文学的方式,记录了第二次世界大战、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利事故等人类历史上重大的历史事件,和在这些事件中个体的苦难;鲍勃·迪伦则以诗的方式唱出了人类的苦难和反抗精神,他的诗歌更加凝练并升华了人类心灵史的疮痍和向往。在今天这个全球信息扁平化、审美趣味越来越个人化、小众化、碎片化的“小时代”,重申对人类共同命运的关切和深思,也许是文学和艺术最深沉的关怀和期许。

所以,讨论鲍勃·迪伦究竟是歌手还是诗人;诺奖是否在向流行文化示好;文学的经典化、精英化传统是否会被消解等等这些问题,都没有更多的积极意义。所谓经典,是由历史所筛选、后来者所定义的,上一个时代的流行未必能在下一个时代被重新提及,但真正的经典必然也会在未来时代找到它的同时代人。正像《星际穿越》中所说的一样,“父母是孩子未来的‘幽灵”,这个“幽灵”就是人类内心的火光,不管它是以什么方式呈现,诗歌、音乐、舞蹈还是其他,它都会深植于人性的根基之中,在后世被一再重温和翻新。

鲍勃·迪伦曾有一句诗这样写道:“彼时我是那样的苍老,如今我却更年轻了。”这种重获新生的力量,只可能诞生于对世人的深情注目之中,体恤世道人心的悲欢,洞察世事变迁中的无常与恒久。

“我不觉得人类的大脑足以理解过去和未来,这二者不过就是幻象而已,驱使你去相信一切有所改变。”上世纪60年代,美国人抱着“一切皆有可能”的信念,相信他们可以再造所有的事物,把“美利坚帝国”改造成“和平国度”。鲍勃·迪伦在这场一代人的集体幻觉中退出了,转身成为这时代幻觉强有力的拷问者。

答案在风中飘,丧钟又为谁而鸣?如果没有独立、自由的意志,一个人很容易就在集体的裹挟中、在集体无意识的召唤中度过了一生。真正的艺术家,则会用自己的方式抽身而出,重新打量这个世界。但这还不够,于是,鲍勃·迪伦用漫长的50多年,30余张音乐专辑、小说、诗歌、传记、绘画等方式,与这个世界进行着长达半个多世纪的对话。他已经不再是代表60年代的美国人发出声音,他是在近半世纪的社会演进中独立观察、思考并表达。

可以说,鲍勃·迪伦的存在,本身就是一个象征和参照。他让我们审察自我是否堕入集体的狂欢、时间的荒漠中而不自知。在今日之中国,当我们乐此不疲谈论房价、股票和“双十一”购物;当我们跟踪明星离婚的消息大于关心天津的爆炸案时;当我们的诗歌只能吟唱“我想和你虚度时光”时,这种提醒尤为重要。

“来到孤独朝圣者歇息的地方/我静静地站在他的坟旁/听到有人低声细语:多惬意啊/我独自享有如此宽广的床”(《孤独朝圣者》)。一个年逾古稀的艺术家,一定见过很多许多孤独的朝圣者。他本身也像一个孤独的朝圣者,纵使他在这颗星球的每一个大洲都拥有众多歌迷和读者,他们热情地向他致意,但是人类的苦难、悲欢、孤独、自由、梦想,是写不完唱不尽的—这也是文学存在的意义和价值,它的无限之边境,它的无限之少数。

“像一块滚石”

时光的车辙,让当年怀抱吉他的翩翩少年,变成了一位“依然年轻”的白发老者。

2004年,鲍勃·迪伦出版了名为《像一块滚石》(简体版又名《编年史》《Chronicles, Vol. 1》)的自传。书中描写了他的童年生活,对音乐的热爱,在纽约的奋斗史,陷入创作低潮的中年心境等等。他同时也记录了与其他艺术家的交往,从中可以窥见这位摇滚音乐家确实如一块不长青苔的滚石,他从未停止过自己追求艺术的步伐。音乐和创作在他的生命当中不是一种偶然,也不是单纯赢得荣耀和奖赏的技艺,而是一种融入生命的体验和生活方式。

时间的奖掖总是最可靠的。我们信赖诺奖、期待诺奖、质疑诺奖,也正因为它长时间地从事一项重要的工作,它以其坚持和眼光,彰显和维系了自己的声望。鲍勃·迪伦的《编年史》,与其说是一个艺术家的成长史,毋宁说是一部时间史。诗人在写作诗歌,诗歌同样在甄选诗人,艺术也在遴选着艺术家;它们以更为严苛的方式考验着他们的天赋、心智、力量、与时间较量与和解的能力。

“我不定义任何东西,不管是美,还是爱国。每件事在我眼里该是什么就是什么,没有什么优先规则使之应该成为什么。”艺术家总是被特许能够为万物命名的一群,但是他们在命名时,更需要如履薄冰,因为在漫长时间的淘洗中,他们要面对各种各样的检视和追问。

当轰轰烈烈的革命大时代过去,科技让时代变得平面、光滑。信息爆炸,在社会交互性异常发达的大数据时代,文学的传播也不完全倚赖于传统方式的单线性阅读,它呈现出了跨界、交互和多元的面貌。可以说,媒介的发展、传播方式的改变,同时也拓展着文学的边沿。毫不夸张地说,鲍勃·迪伦的诗歌如果没有辅之以旋律,就不会有那么多的人传唱,也不会在世界范围内引起那么广泛的关注。就如前文所提到的迪伦·托马斯的诗《不要温柔地走进那个良夜》,没有电影《星际穿越》的超高票房,便不会有那么多的受众热泪盈眶。

文学的传播不能代替文学本身,但是在这个“媒介即讯息”(M·麦克卢汉)的时代,传播与文学形成了一种有效的互文关系,一如迪伦的诗和歌。“一个伟大的人曾经说过,某些人用一支钢笔就可以掳掠你”(《谈谈纽约》),这样近似箴言的句子在迪伦的诗歌里俯首可拾,在被谱曲传唱后,这些箴言就有了更容易被铭记的新力量和新意涵。

文学的使命在于记录、创造,更在于唤醒。鲁迅曾为了医治人类麻木的心灵而弃医从文;同样获得2014年诺贝尔文学奖的法国作家帕特里克·莫迪亚诺,书写二战时普通人的生活“唤醒了对最不可捉摸的人类命运的记忆”。如果文学本身具有这样撼动人心的力量,那它更应该拥有广泛的传播力和影响力,而不仅仅是在纸质的文本中被少数人传阅和追捧。

鲍勃·迪伦获得文学奖引发大众热议,这本身也证明了在信息交互纷繁芜杂的当下,在混杂的现代性中,人们对大众传播领域艺术的重新发现。它不单是对文学的注目,更是对一种生活世界观的致敬。单一的艺术样式,其张力在信息技术迅猛发达的今天很容易被忽视;人们的关注和接受能力已经随着技术的发展有所改变—这并不代表文学艺术要与大众媒介合谋,从而迎合大众;而是有效的传播与整合方式,将会使那些真正深入人心、具有生命力和感召力的文艺作品到达需要它的人那里去。当然,这是文艺传播者的工作,传播者与创作者很多时候并不是合一的。

灵魂拍手作歌

“那个体内的人有时隐藏,抑制究竟的理解/只因为他不想形如机器/接受一个喜欢你的女人/抵达心中的那个人”(《我体内的人》)。

人们要从程序性的刻板生活中回到自己的内心,抵达心中那个人,是长时间社会文化的滋养和自我教育的综合过程。诗人奥登曾说,“诗歌不能使任何事情发生”,鲍勃·迪伦的诗和歌也不能阻止任何一场战争,但是它们却像一块磁石,吸附住那些能听懂其中人之信仰与尊严的人们。

前几年,世界头号恐怖分子本·拉丹被击毙,许多美国人走上街头庆祝,只有一个家庭关在家中静静消化着这个消息。那是美国人唐纳一家,他们在9·11事件中失去了自己怀孕的女儿。唐纳说,“本·拉丹死了,我的女儿也死了。我们是一个不会庆祝死亡的家庭,无论死者是谁。”—这样一篇报道,同样具有诗性的感人力量,文学和艺术不是枪支炮弹,它是心灵的催化剂,它能照见世间丑恶与困难,更让人感到光明,知道还有更美好的世界值得为之付出。

鲍勃·迪伦的诗歌看似尖利、反叛,实则是对更美好世界的期盼。近年,当我们在地球这一端热议“穿过大半个中国去睡你”的脑瘫诗人余秀华时,人们何尝又不是为她那种虽身处伤痛,但渴望爱情和美好的心灵所打动。人们理解她独特的生命体验和经历,已经超越了单纯对她诗歌的关注。

鲍勃·迪伦在《像一块滚石》最末尾这样写道:“出路变幻莫测,我不知道它将通向哪里,但无论它通向哪里,我都会跟随着它。一个陌生的世界将会在前方展开,一个乌云密布的世界,有着被闪电照亮的犬牙参差的边缘。很多人误解了这个世界,从来都没有正确认识过它。我径直走了进去。它敞开着。有一件事是确定的,它不仅不受上帝的主宰,也不被魔鬼控制。”

我想,这就是一个艺术家保持旺盛创造力以及社会影响力的精神源头—他始终相信我们对这个世界所知甚少,但我们永远没有停下探索、理解和改变这个世界的努力。诺奖嘉奖的是一个人的成就,时间嘉奖的是一个人一往直前“战胜时间”的人性光辉;而大众则会将那些真正带给我们勇气、智慧的人视为“无冕之王”。他会成为一面灵魂的旗帜,让我们在纸醉金迷之时、在暴雨将至之时、在告别亡人之时,明白人之所以为人的局限和宽广。

“如果我的脚步蹒跚,请你在路上,与我同行”(《Stay With Me》)。70多岁的鲍勃,还在用他颤巍巍的手书写,还在用他沙哑的嗓音歌唱;在未来的时代,在并不都是坦途的路上,我相信会有越来越多与他同行的人。他们用自己的方式热爱和完整着这个世界,他们的灵魂拍手作歌。