江苏省大地构造主要特征及其演化

2016-12-05徐士银

贾 根,徐士银,郭 钢

(江苏省地质调查研究院,南京 210049)

江苏省大地构造主要特征及其演化

贾 根,徐士银,郭 钢

(江苏省地质调查研究院,南京 210049)

以板块构造和大陆动力学理论为指导,以大陆及其边缘的形成演化为主线,以岩石建造组合为基本分析对象,以区域重大地质事件为重要线索,结合区域深大断裂和各分区主要构造特征分析,论述了江苏省大地构造基本特征;并结合不同时期地球动力学背景和地质环境演化,进一步阐述了江苏大地构造的演化过程。

岩石建造组合;地质事件;构造特征;大地构造演化;江苏省

江苏省地跨中国大陆的华北板块、秦岭—大别造山带东段、扬子板块三大主要地质构造单元,区域地质背景与构造岩浆活动差异明显,各构造单元的地质构造发展过程与演化历史极为复杂,总体上分为微陆块聚合与结晶基底形成、板块汇聚重组以及中新生代大陆边缘活动带演化等3个构造阶段,经历了三大单元相对独立发展→多次构造拼合→共同演化的发展过程。

1 区域岩石建造组合概述

岩石建造组合指能表征大地构造环境的岩石组合,是同一大地构造环境、同一时代、同一地质作用形成的一种或几种岩石的自然组合,是区域大地构造演化的阶段性产物,也是恢复大地构造环境、研究大地构造演化过程的主要地质载体之一[1~3]。江苏省内涉及的三大构造单元经历了不同的演化过程,其形成的岩石建造组合具有明显不同的特征,尤以早中期差异最为明显。

郯庐断裂带以西为华北板块南缘,早期以新太古代泰山岩群的花岗质片麻岩组合和斜长角闪岩+变粒岩+磁铁石英岩组合构成变质结晶基底,缺失早中元古代岩石建造,间断之后形成了青白口纪被动陆缘碎屑岩+碳酸盐岩建造组合、早震旦世末陆内裂谷环境的辉绿岩建造组合、晚震旦世—中奥陶世陆表海碎屑岩-碳酸盐岩建造组合及晚石炭世—二叠纪海陆交互陆表海碎屑岩建造组合,其中早震旦世末侵入的辉绿岩组合呈岩墙状在徐州南部地区广泛分布,代表着一期区域大地构造演化的标志性事件。

郯庐断裂带和响淮断裂带之间为苏鲁造山带南缘,其基底组成较为复杂,岩石建造组合为晚太古—早元古代陆核混杂岩组合,主要有花岗质片麻岩组合,夹变超基性岩+斜长角闪岩+榴辉岩建造组合、片岩+大理岩+榴辉岩建造组合、云母片岩+磁铁石英岩+大理岩建造组合等,后3类建造组合多呈透镜状、条带状或不规则状岩块分布于片麻岩建造组合之中;中晚元古代表现为一套陆缘火山沉积变质建造,岩石建造组合主要有中元古代绿泥片岩+(云母)石英片岩+大理岩+磷灰岩变质建造组合(锦屏岩群)和晚元古代变粒岩+浅粒岩+石英岩的变质建造组合(云台岩群);其后区内长期抬升,缺失中元古代—侏罗纪所有地质记录。

响淮断裂以南为扬子板块下扬子陆块,是省内岩石建造组合发育相对齐全的地区。其基底组成以中晚元古代埤城岩群为代表,岩石建造组合主要有石英片岩+变粒岩+斜长角闪岩组合、石英片岩+石英岩+大理岩组合等,原岩为大陆边缘岛弧环境的火山岩+碎屑岩+碳酸盐岩沉积建造组合[4~5];南华纪—震旦纪沉积形成的被动陆缘碎屑岩+碳酸盐岩建造组合不整合于浅变质基底之上;早寒武世—中志留世沉积形成一套较完全的前陆盆地环境下陆表海碳酸盐岩+碎屑岩建造组合;缺失晚志留世—中泥盆世沉积建造,晚泥盆世—早三叠世主要沉积了一套被动陆缘环境下的陆表海碎屑岩+碳酸盐岩建造组合;中晚三叠世伴随着区域构造环境的巨大转折,沉积一套前陆盆地环境下的河湖相-三角洲相细碎屑岩建造组合。

三叠纪中晚期之后,因太平洋板块的强烈俯冲,江苏省内三大板块经构造拼合业已焊结在一起,共同经历了大陆边缘活动带叠加演化过程,岩石建造组合主要为后造山环境形成的晚侏罗世—早白垩世中酸性火山岩+侵入岩建造组合和局部陆内盆地环境下的河湖相碎屑岩建造组合,夹少量中基性火山岩建造。

2 区域性构造事件

构造事件系指地质历史过程中发生的构造运动及其所形成的各类地质遗存。本文所称的区域性构造事件强调区域性构造运动所形成的各类地质遗存,重点分析与区域构造活动、大地构造环境恢复有关的区域性不整合、构造岩浆活动及区域变质作用等区域性构造事件。

2.1 区域性不整合与构造运动

省域内中元古代以前的沉积地层多因构造作用的强烈改造呈现为顶底无序的非史密斯地层,多呈透镜状、条带状、不规则状之岩块分布于片麻质岩石之中,不整合构造面多已不可识别。

省内最早的区域不整合发育于苏鲁造山带中元古代锦屏岩群与下伏晚太古代—早元古代片麻质变质岩石之间,于锦屏岩群底部岩石中见含有早期片麻岩类的砾石,两者构造面产状、变质变形特征存在显著差别,省内将之称为海州运动[6],时间上与吕梁运动相当。

其他重要的不整合在华北陆块区主要有晚元古代青白口纪地层不整合于晚太古代泰山岩群之上,反映了吕梁期构造运动;寒武纪—中奥陶世沉积地层不整合于晚元古代地层之上,反映了晋宁期构造运动;晚石炭世—二叠纪地层平行不整合于寒武纪—中奥陶世及更早的地层之上,代表了加里东期构造运动;区内缺失三叠纪沉积,晚侏罗世—白垩纪地层不整合于二叠纪及其以下不同时代地层之上,反映了印支—燕山期构造运动。

苏鲁造山带晚元古代以来长期缺失沉积,至晚白垩世于局部断陷盆地中始有红色碎屑沉积地层形成,不整合于晚太古代—元古代各类变质岩石之上,主要是印支—燕山期构造运动的反映。

下扬子陆块区不整合构造主要有南华纪—中志留世地层不整合于中晚元古代埤城岩群之上,反映了晋宁期构造运动;晚泥盆世—早三叠世地层不整合或平行不整合于早古生代地层之上,代表了加里东期构造运动;中晚三叠世地层整合或平行不整合于古生代地层之上,反映了印支期构造运动;早侏罗世—白垩纪地层不整合于前三叠纪地层之上,反映了燕山期构造运动。

其后于三大构造单元中均发育有古近纪地层不整合于此前不同时代的地层之上,代表了喜马拉雅期构造运动的肇始。

2.2 岩浆岩与构造岩浆活动

伴随着多期次的构造运动,区内岩浆作用强烈,表现为火山喷发作用与岩浆侵入作用,形成的火山岩与侵入岩分布广泛,从超基性至酸性以及碱性等各类岩石均有发育。岩浆活动从时间上看总体可分为4期,其中以燕山期构造岩浆活动表现最为强烈。

2.2.1 早元古吕梁期构造岩浆活动

于华北陆块南缘和苏鲁造山带中均有广泛发育,代表性侵入岩主要为彻底变质并强烈片麻岩化的花岗岩类,多呈岩基或岩株状,是泰山岩群和东海杂岩的主要组成岩石。在苏鲁造山带中另有少量超基性侵入岩,地表多已强烈蛇纹石化。其原岩为纯橄岩-橄榄辉长岩类,部分呈侵入状接触的榴辉岩类原岩也可能为侵入的基性岩类。这两类岩石多呈透镜状产于(侵入)晚太古代片麻质变质岩中。

2.2.2 晚元古代晋宁期构造岩浆活动

仅分布于华北陆块区南缘的徐州地区,岩性为辉绿岩类,呈岩墙状产出,侵入于晚元古代地层之中。同位素年龄为706~612 Ma[6~7],应为华北陆块于晋宁期大陆裂解作用最后阶段构造岩浆活动产物。

2.2.3 中生代燕山期构造岩浆活动[6~9]

燕山期省域内是中国东南沿海中生代火山活动带的一部分,区内发育有十几个火山岩盆地,三大构造单元均有分布,以下扬子陆块长江中下游地区最为发育。火山活动主要发生在晚侏罗世—早白垩世,具有明显的多旋回发育特点。岩石类型以安山质火山岩类为主,其次为粗安岩、石英粗安岩、粗面岩、流纹岩,局部出现响岩等过碱性火山岩喷发。

伴随着强烈的火山喷发,省域内该期岩浆侵入作用也十分强烈,三个构造单元中均有侵入岩分布。早期侵入岩以偏基性岩类为主,南京地区辉长岩体呈岩基状产出,同位素年龄为142.6 Ma;徐州地区闪长玢岩呈岩盖、岩舌、岩枝及岩脉状产出;苏州地区斑状含角闪石花岗岩呈岩株状产出,同位素年龄为154 Ma。晚期侵入岩主要为偏酸性岩类,广布全区,侵入活动可划分4次:第一、二次侵入岩全省均有分布,第一次岩性有石英闪长岩、石英二长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、花岗岩等,多呈岩基、岩株或岩枝状产出;第二次岩性主要有中—深成相花岗闪长岩、花岗岩、二长花岗岩及浅成相花岗闪长斑岩、花岗斑岩、石英二长斑岩、石英正长斑岩,呈岩基、岩株、岩脉产出;第三次侵入岩仅分布于苏南沿江地区,主要由中—深成相闪长岩、斑状石英闪长岩、斑状二长岩及浅成相闪长玢岩、石英闪长斑岩、石英二长斑岩等,多呈小岩株及岩脉产出;第四次侵入岩为石英斑岩,仅于苏鲁造山带中有所分布,呈岩脉或岩墙产出。

2.2.4 新生代喜马拉雅期构造岩浆活动

该阶段本区是环太平洋新生代火山岩带的重要组成部分,具多次喷发特点。于古新世—渐新世地层中形成多层玄武质火山岩夹层,为喜马拉雅早期岩浆活动产物;至中、上新世出现2次大规模的喷发活动,形成了下草湾组、方山组等层位的玄武质火山岩地层,代表喜马拉雅晚期的岩浆活动。岩石类型早期以偏碱性的橄榄玄武岩类为主,晚期以碱性玄武岩类为主,并伴有玄武玢岩及辉绿岩脉的侵入。

2.3 变质岩与区域变质作用[6~7,10~11]

变质岩石组成了区内三大构造单元的结晶基底,主要形成于前元古代变质时期,在苏鲁造山带地区广泛出露。据钻孔揭示华北陆块南缘丰沛地区和下扬子陆块埤孟地区深部也有变质岩产出。

2.3.1 华北陆块南缘晚太古代变质岩与变质作用

该期变质岩石构成了华北陆块的变质结晶基底,岩石类型以黑云斜长片麻岩类为主,并夹有斜长角闪岩、黑云变粒岩和磁铁石英岩等。前者构成了花岗质片麻岩建造组合,原岩主要为侵入的花岗岩类;后者构成了角闪岩+变粒岩+石英岩等岩石建造组合,原岩为一套基性火山岩-火山碎屑沉积岩建造组合。变质时代为新太古代,其岩石普遍经历了高绿片岩相—低角闪岩相变质作用的改造。

2.3.2 苏鲁造山带晚太古—早元古代变质岩与变质作用

该期变质岩石是苏鲁造山带主要组成岩石,以花岗质片麻岩为主,夹片岩、角闪岩、榴辉岩、变粒岩、片岩、大理岩、石英岩等。形成的岩石建造组合有:片岩-石英岩-大理岩组合(Ar3—Pt1)、榴辉岩-石英岩-大理岩组合(Pt1)、变超基性岩-斜长角闪岩-榴辉岩组合(Pt1)、二长花岗片麻岩-花岗片麻岩组合(Pt1)、钾长花岗片麻岩(Pt1)等。其原岩类型复杂,片麻岩类原岩主要为造山期后花岗质侵入岩类,其他岩石组合原岩多属中基性火山岩-碎屑岩-碳酸盐岩沉积建造组合。该期岩石经历了低角闪岩相—高绿片岩相变质作用的改造,部分达榴辉岩相、麻粒岩相,变质时代主要为早元古代,于印支运动期可能有超高压—高压变质作用叠加。

2.3.3 苏鲁造山带中晚元古代变质岩与变质作用

主要分布于苏鲁造山带南缘,含锦屏岩群、云台岩群、张八岭岩群3套变质地层,普遍遭受区域浅变质作用,总体上属绿片岩相系,变质时代主要为晚元古代晋宁期,在中三叠世印支运动期有高压变质作用叠加。

锦屏岩群由片岩、变粒岩、石英岩夹含磷大理岩组成,变质作用至少为高绿片岩相。原岩为一套中基性火山岩-碎屑岩-含磷碳酸盐岩沉积建造,产海州式沉积变质磷矿。

云台岩群主要由各种类型的变粒岩、浅粒岩夹白云石英片岩、石英岩组成,变质作用为低绿片岩相,其原岩主要为中酸性火山岩-碎屑岩沉积建造。

张八岭岩群由各种片岩夹白云钠长变粒岩组成,变质作用为低压绿片岩相,原岩为一套细碧石英角斑岩建造。

2.3.4 下扬子陆块区中晚元古代变质岩与变质作用

下扬子陆块结晶基底揭露的仅有中晚元古代埤城岩群,岩石类型主要有斜长变粒岩、浅粒岩、阳起片岩、绿泥片岩、黑云片岩及斜长角闪岩等。其中上部变质作用仅为绿片岩相,下部可达绿帘角闪岩相,变质时代主要为晚元古代,其原岩以碎屑岩沉积建造为主,夹少量基性—中酸性火山岩及火山碎屑岩沉积建造。

3 大地构造分区及其主要构造特征

在复杂而漫长的地质构造演化过程中,历经不同板块间的俯冲碰撞、海陆开合、大规模断块作用等构造运动,致使省域内构造格局繁杂而多彩,其中最为显著的构造形迹主要包括区域性深大断裂、大型韧性变形构造、大型褶皱构造、大规模推覆构造和区域性断陷盆地构造等。

区域性深大断裂构造一般构成不同级别大地构造单元的边界,主要有郯庐断裂带、盱眙—响水口(响淮)断裂、金坛—如皋(江南)断裂、海州—泗阳断裂、茅山断裂带、湖苏断裂等;大型韧性变形构造仅发育于苏鲁造山带内,以强烈的变质变形作用为特征,构成苏鲁造山带内不同组成岩片的边界;大型褶皱构造与区域性逆掩推覆构造主要是印支构造期强烈挤压作用的产物,在华北陆块南缘和下扬子陆块区广泛分布;区域性断陷盆地是断裂控制下的断块差异性升降运动的产物,主要形成于中新生代,3个陆块区均有不同程度发育,省内最大的断陷盆地为苏北凹陷。

区域内各类构造形迹或大型变形构造均是区域构造不同演化阶段于一定大地构造环境下构造活动的产物,不同的构造形式主要决定于不同力学机制、构造运动方式及发生的构造层次,且在时间上构造演化具有明显的继承性特点,在空间上则表现为不同构造形迹的继承与叠加关系。

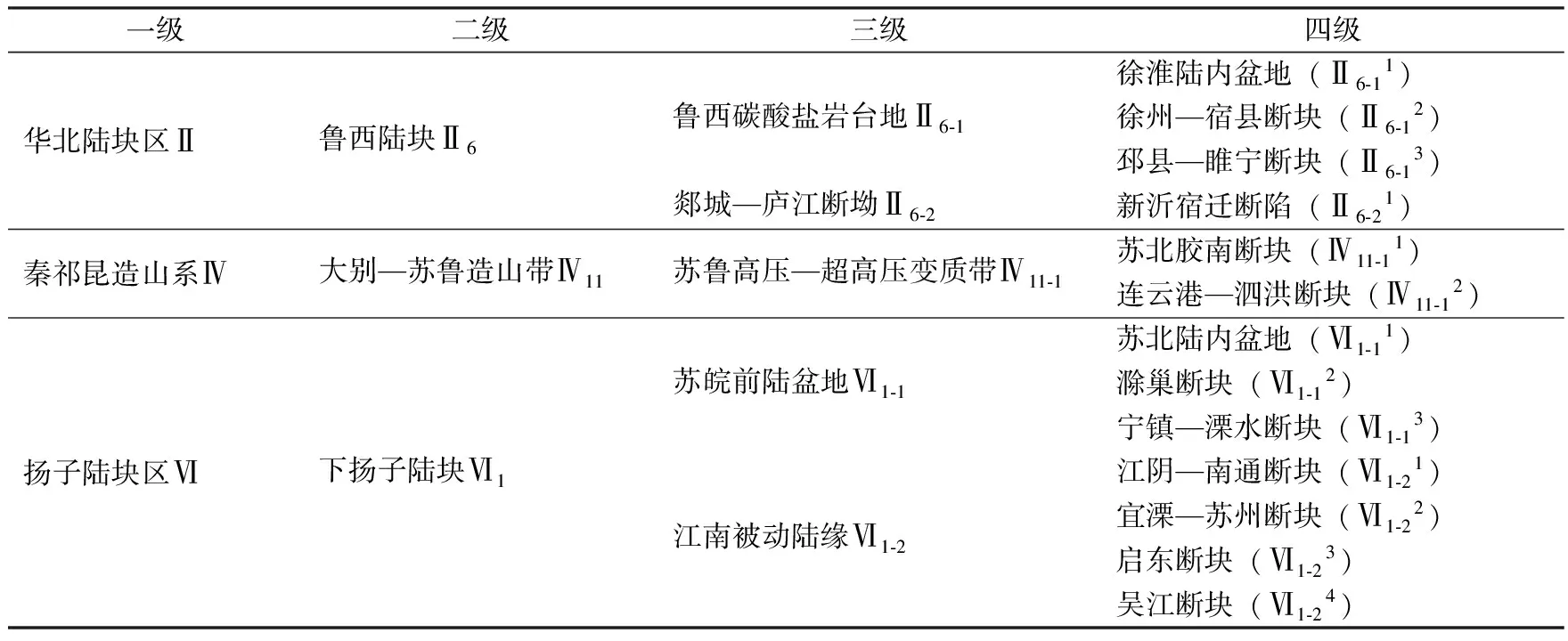

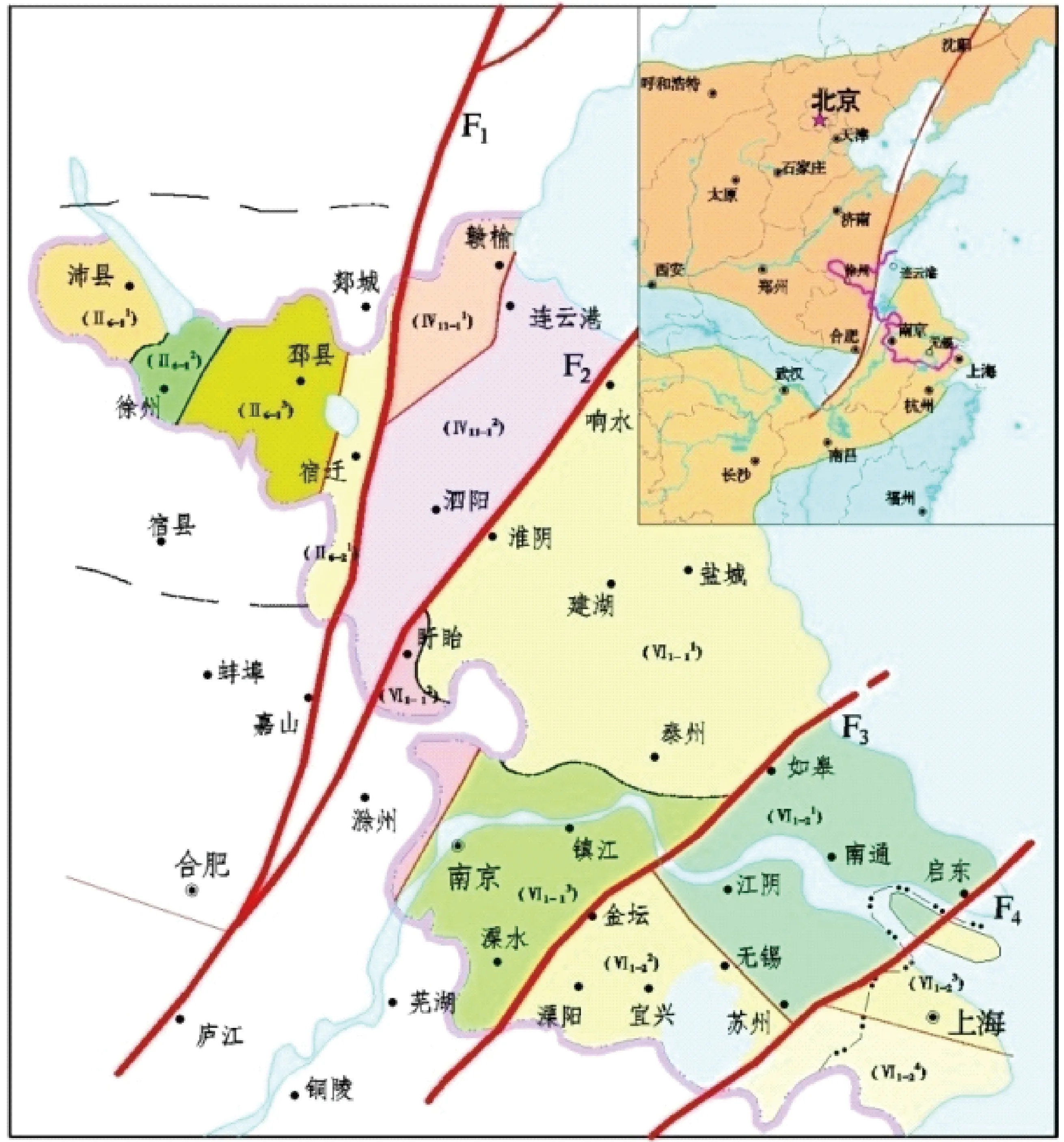

本文依据大地构造分区原则,主要以区域性深大断裂为边界对省域内大地构造进行了五级分区划分[6~7,10~11],其中一至四级分区情况见表1、图1。

表1 江苏省大地构造分区简表

F1—郯庐断裂;F2—响淮断裂;F3—江南断裂;F4—昆苏断裂图1 江苏省大地构造分区略图Fig.1 A sketch map of geotectonic units in Jiangsu Province

3.1 华北陆块区南缘之鲁西陆块

省域内郯庐断裂带以西属华北陆块区南缘之鲁西地块[12~13],早期岩石记录较少,仅钻孔揭露有泰山岩群花岗质片麻岩类等岩石建造组合,可能为晚太古代陆核的残留;新元古代—早三叠世构造阶段该陆块大地构造环境发生了多次转换,经历了新元古代被动陆缘发展阶段、早震旦世大陆裂谷阶段、早古生代碳酸盐岩陆表海发育阶段、石炭纪碎屑岩陆表海发育阶段、二叠纪陆内盆地阶段等多个发展演化过程,形成的岩石建造组合较为丰富。区域构造早期以区域性升降运动为主,加里东—印支期则以区域性压扭作用为主,导致大规模褶皱构造及推覆构造的发育;中生代以来受环太平洋板块俯冲作用影响,中新生代构造以多组方向的断裂活动为主,伴有强烈的构造岩浆活动。

3.2 秦祁昆造山系之苏鲁地块

省内郯庐断裂带与响淮断裂之间为秦祁昆造山系东延的大别—苏鲁造山带的一部分,区内早期岩石记录主要为前元古代变质岩岩石建造,其后缺失南华纪—侏罗纪的岩石记录,晚白垩世于局部断陷盆地中始有红色陆源碎屑沉积建造发育。区内岩浆活动在晚太古代—早元古代以中酸性岩浆侵入活动为主,中生代燕山期中酸性岩浆侵入活动强烈,新生代喜马拉雅期则以基性火山作用为主。前寒武纪地层与岩石普遍变质变形,西北部以超高压高角闪岩相-榴辉岩相变质作用为主,东南部则以高压绿片岩相变质作用为主。区内构造早期以韧性剪切变形构造发育为特征,以北东向、北北东向为主;晚期则以脆性断裂构造为主,断裂方向以北东向、北北东向为主,并伴有大量北西向断裂发育。

3.3 扬子陆块区之下扬子陆块

省域内响淮断裂以南属扬子陆块区之下扬子陆块,其中以江南断裂为界划分为苏皖前陆盆地和江南被动陆缘2个三级构造分区。前南华纪该地区岩石记录较少,仅钻孔揭露埤城地区有少量中晚元古代埤城岩群变质岩建造,构成其变质结晶基底;南华纪—三叠纪构造阶段该陆块大地构造环境也发生了裂解与汇聚作用的多次转换,经历的发展阶段主要有新元古代被动陆缘发展阶段、早古生代前陆盆地发育阶段、晚古生代—早三叠世被动陆缘发育阶段、中—晚三叠世前陆盆地阶段,形成的岩石建造组合相对完整。区域构造以加里东期—印支期区域性强烈压扭作用为主要特征,导致大规模褶皱构造及推覆构造的发育;中三叠世以来在环太平洋板块俯冲作用影响下,中新生代构造以多组方向的断裂构造叠加和断块作用为主,叠加的断陷盆地构造广泛发育,并伴有强烈的中酸性构造岩浆活动。

4 区域大地构造演化过程

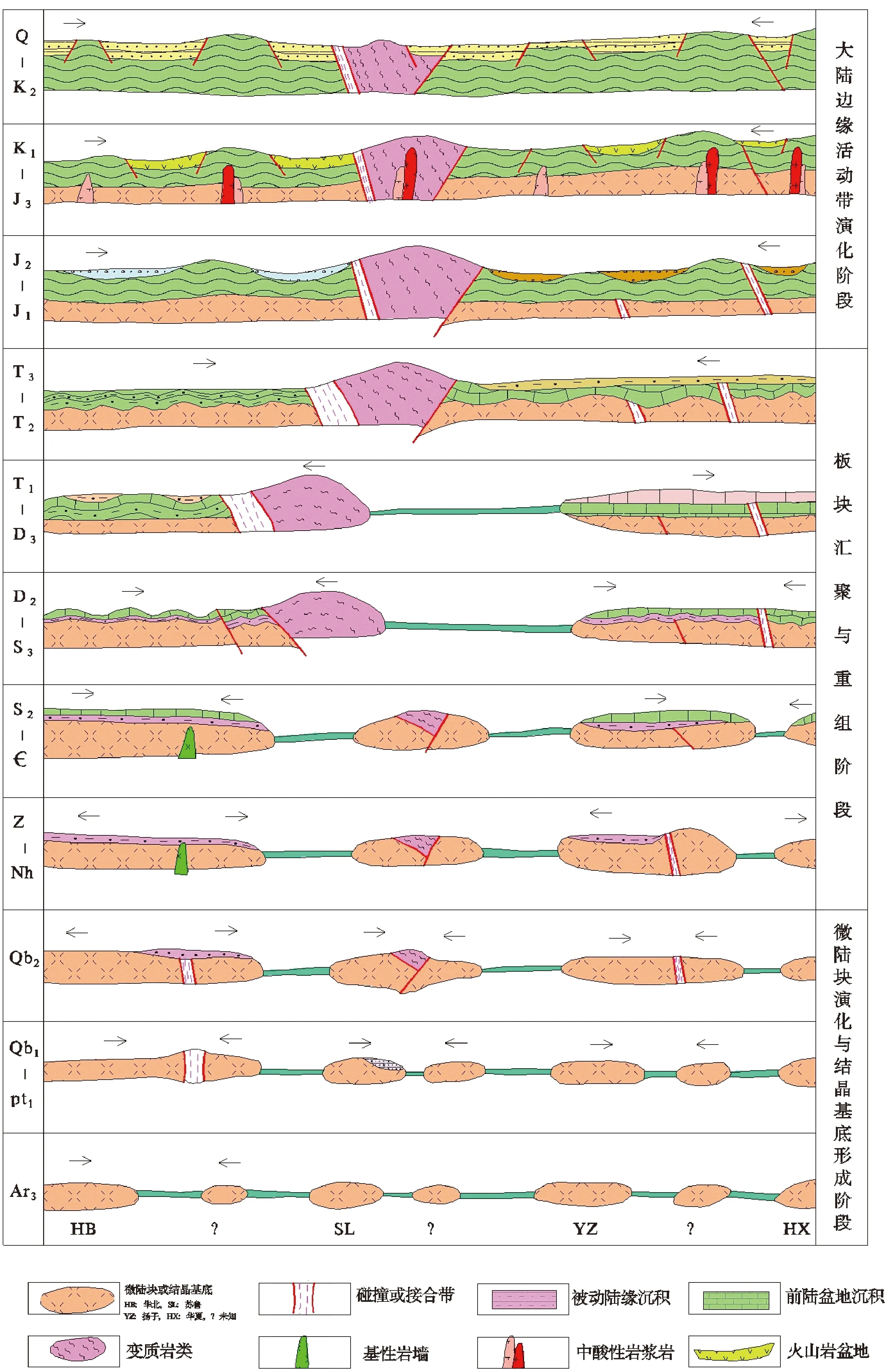

江苏省涉及的三大地质构造单元在不同地质历史时期由于所处的大地构造环境差别很大,大地构造演化差异很大,尤以早期差异明显。根据省域内不同构造分区大地构造环境和大地构造演化的基本特征,构造演化阶段总体上可划分为前南华纪的微陆块聚合与结晶基底形成阶段、南华纪—中三叠世的板块汇聚和陆块重组阶段、中—新生代的构造体制转折和大陆边缘活动带等3个演化阶段[14~18](见图2)。

图2 江苏省大地构造演化模式略图Fig.2 Sketch map of geotectonic evolutional model of Jiangsu Province

4.1 前南华纪微陆块聚合与结晶基底形成阶段

省域内最早的地质记录为华北陆块区晚太古代泰山岩群的花岗质片麻岩建造、角闪岩+变粒岩+石英岩组合和苏鲁造山带东海杂岩的片岩+石英岩+大理岩建造、花岗质片麻岩建造等变质建造组合,显示区内大地构造演化至少始于晚太古代。

晚太古代之前,区域构造环境可能为具洋壳性质的不成熟原始地壳,表现为广阔的硅镁质洋壳中飘浮着一些大小不一的由硅铝质岩石组成的微陆块(半成熟陆块),该阶段构造演化的主要特点可能表现为微陆块之间的碰撞拼合,导致微陆块增生、基底固结并逐渐克拉通化,地壳结构由不成熟陆壳向成熟陆壳不断转化。

晚太古代开始,华北原始微陆块与其它微陆块之间就可能有俯冲作用发生,导致了大规模花岗质岩浆侵入和局部火山喷发,形成了花岗质侵入岩建造和火山-碎屑沉积建造,并经晚太古代末五台期的再次碰撞与拼合,导致区内岩石遭受强烈变质变形改造并片麻岩化;五台运动后华北陆块继续抬升并遭受长期的构造剥蚀,使华北陆块缺失早—中元古代地质记录;而新元古代开始,华北陆块可能就有了完全意义上的板块构造活动,此时在板块裂解体制下,形成了青白口纪至南华纪间被动陆缘的构造环境,沉积了一套以陆源碎屑-碳酸盐岩沉积为主的岩石建造组合,并以早震旦世末的基性岩墙侵入为标志,结束了该次华北陆块裂解作用演化过程。

苏鲁造山带最早的地质构造演化也始于晚太古代—早元古代,同样表现为原始微陆块与其它微陆块之间的俯冲碰撞作用,导致大规模花岗质岩浆侵入和局部火山喷发,形成了广泛分布的花岗质侵入岩建造和火山-碎屑沉积建造,并于早元古代末吕梁运动期伴随着微陆块间俯冲作用,发生了大规模变质变形作用,形成了苏鲁造山带的雏形;中晚元古代该区经历了一个伸展扩张至会聚收敛的过程,于苏鲁造山带南缘分别沉积了一套伸展陆缘环境的基性火山岩-碎屑岩-含磷碳酸盐岩沉积建造(锦屏岩群)和一套汇聚陆缘环境的中酸性火山岩-碎屑岩沉积建造(云台岩群),经晋宁运动期末的汇聚碰撞,伴随着古苏胶洋的闭合与进一步的俯冲拼贴形成了苏鲁造山带的基本构成,其后苏鲁造山带整体抬升,经历了一个长期的抬升与剥蚀过程。

下扬子陆块结晶基底仅揭露有中晚元古代埤城群,原岩为大陆边缘岛弧环境的火山岩-碎屑岩-碳酸盐岩沉积建造,经晋宁期末的区域变质作用,形成低绿片岩相区域变质岩。晋宁旋回是扬子陆块区大陆地壳发展过程中的一个重要阶段,它使扬子陆块基底大部分固结成为统一的结晶基底。

4.2 南华纪-早三叠世板块汇聚与重组阶段

南华纪时期,华北陆块继承了晚元古代青白口纪构造格局,仍为被动陆缘环境下的陆源碎屑-碳酸盐岩为主的岩石沉积,以早震旦世的陆内裂谷相基性岩墙为标志,结束了该次华北陆块区的裂解作用。此后华北陆块一直相对稳定,区内岩浆活动与构造作用均较弱,地壳活动主要以升降运动为主。震旦纪末开始以陆表海沉积环境为主,形成一套碳酸盐岩台地相的岩石建造组合。加里东构造期末可能发生一期俯冲作用过程,使华北陆块区又一次隆升剥蚀,缺失志留纪—早石炭世沉积记录,其原因最有可能是与苏鲁造山带碰撞。晚石炭世—二叠纪,华北陆块区经历了一次升降运动的变化,构造环境自陆表海进一步演化为陆内盆地,相应沉积了一套海陆交互相含煤碎屑岩的岩石建造组合与陆内盆地河湖相细碎屑岩的岩石建造组合。三叠纪可能受印支期扬子陆块向北俯冲作用影响,华北陆块区进一步抬升,缺失沉积记录。

苏鲁造山带自晋宁构造期隆起之后缺失晚元古代—侏罗纪的所有岩石记录,根据相邻的华北陆块和扬子陆块的构造环境与岩石记录,结合苏鲁造山带中发现的大量230 Ma[19~20]左右的同位素年龄数据,推断苏鲁造山带可能在该阶段经历了两次板块构造的俯冲与碰撞作用。尽管缺少充足的地质证据,但华北陆块区加里东期末的构造体制转换,最合理的解释就是苏鲁造山带与华北陆块区的碰撞与拼合,而早三叠世末印支期扬子陆块向北俯冲,导致了苏鲁造山带的剧烈抬升和三大构造单元的最终拼合。

下扬子陆块经晋宁运动形成了统一的结晶基底,此后自南华纪至三叠纪下扬子陆块构造环境主要表现为被动陆缘与前陆盆地的转换,经历了板块裂解与碰撞的多次重新组合。晋宁期后下扬子陆块经历了第一次裂解,南华纪—震旦纪主要表现为被动陆缘沉积环境,形成了岩石建造组合由碎屑岩沉积建造过渡为碳酸盐岩沉积建造,具有陆棚或外陆棚沉积环境的特征。加里东旋回早期(澄江运动)扬子陆块即使未经历板块碰撞过程,但构造运动使扬子陆块的迁移方向逆转,以早寒武世含放射虫硅质泥岩建造组合为标志,构造环境由裂解过程转为汇聚过程。寒武纪—志留纪期,扬子陆块区主要表现为前陆盆地的构造环境,形成了以滨浅海相碳酸盐岩建造组合为主的沉积岩石建造。

下扬子陆块缺失晚志留世—中泥盆世的沉积,可能代表了加里东期下扬子陆块与华南古陆的一次碰撞与拼合过往程。自晚泥盆世开始,扬子陆块经历了第二次裂解过程(也可能为扬子陆块与华南古陆间的构造解体)。晚泥盆世—早三叠世主要表现为被动陆缘沉积环境,形成了陆棚环境的碎屑沉积建造组合和外陆棚环境的的碳酸盐岩沉积建造组合;早三叠世末,由于印支早期下扬子陆块向苏鲁造山带的俯冲作用,造成下扬子陆块区构造环境的又一次根本性的逆转,导致中—晚三叠世沉积环境由局限台地转变为陆内河湖环境,沉积建造组合由泻湖相含膏盐碳酸盐组合过渡为河湖相细碎屑岩组合。而三叠纪末强烈的印支运动使本区中—古生代沉积地层褶皱隆起,随后开始的西太平洋板块向亚洲板块的俯冲,大地构造演化进入到一个全新的阶段。

4.3 中—新生代构造体制转折和大陆边缘活动带演化阶段

江苏省中新生代地壳演化先后受控于扬子陆块与华北陆块、苏鲁造山带间的俯冲碰撞拼接和太平洋板块向欧亚板块俯冲两种动力学背景。中生代早期受华北陆块与扬子陆块碰撞作用制约,表现为挤压构造体制;中生代中晚期受太平洋板块向欧亚板块俯冲作用制约,构造体制由挤压作用逐渐转换为伸展作用为主;新生代构造体制主要表现为继承中生代构造格局的扩张性断陷和差异性沉降。

三叠纪是由古亚洲构造体系向滨太平洋构造体系转化的时期,地壳演化受下扬子陆块与华北陆块间俯冲碰撞的影响,仍然以整体挤压抬升为主。中晚三叠世,华北陆块与苏鲁造山带处于抬升剥蚀阶段,缺失岩石记录,而下扬子陆块仍处于俯冲作用形成的前陆盆地环境,沉积了周冲村组、黄马青组为代表的陆缘碳酸盐岩→碎屑岩沉积建造组合。

自侏罗纪始,燕山期构造运动拉开序幕,其早期区域内一方面受到华北陆块与扬子陆块后碰撞的挤压与伸展作用的交替影响,另一方面受西太平洋板块向北西方向俯冲作用的影响,总体呈现隆起剥蚀状态,构造环境转化为陆内盆地演化发展阶段,仅在部分坳陷盆地中沉积了以象山群为代表的河流相碎屑岩沉积建造组合。

晚侏罗世—白垩纪是中国东部构造体制转折的重要时期,主要受太平洋板块俯冲作用机制的影响,燕山构造运动渐趋鼎盛,表现为强烈的岩石圈减薄、区域性断裂构造发育、火山喷发与岩浆侵入活动极为活跃。区域内广泛发育了与岩石圈减薄有关的大规模岩浆作用、高速度地壳隆升和多样式脆性断裂切割、大范围盆地断陷等地质构造事件,形成的岩石建造组合主要有后造山环境的中酸性火山岩+侵入岩建造和局部陆内盆地环境的河湖相碎屑岩沉积建造组合。

新生代构造格局具有明显的继承性特点,构造发育特征和动力学演化均继承中生代构造运动的特点,主要的地质构造事件是受断裂控制的新生代断陷盆地发育和大面积玄武岩喷发。第四纪地壳以差异性升降运动为主,新构造运动塑造了省内现代地形地貌和水系发育特征。

[1] 叶天竺,张智勇,肖庆辉,等.成矿地质背景研究技术要求[M].北京:地质出版社,2010.

YE Tian-zhu, ZHANG Zhi-yong, XIAO Qing-hui, et al. Technical requirements of metailogenic background research[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2010.

[2] 潘桂棠,肖庆辉,陆松年,等.大地构造相的定义、划分、特征及其鉴别标志[J].地质通报,2008,27(10):1613~1637.

PAN Gui-tang, XIAO Qing-hui, LU Song-nian, et al. Definition, classification, characteristics and diagnostic indications of tectonic facies [J]. Geologcal Bulletin oF China, 2008, 27(10): 1613~1637.

[3] 潘桂棠,肖庆辉,陆松年,等.中国大地构造单元划分[J].中国地质,2009,36(1):1~28.

PAN Gui-tang, XIAO Qing-hui, LU Song-nian, et al. Subdivision of tectonic units in China [J]. Chinese Geology, 2009, 36(1): 1~28.

[4] 张永康,刘聪.扬子地块东北缘中元古代的大地构造[J].江苏地质,1996,20(2):65~71.

ZHANG Yong-kang, LIU Cong. Middle Proterozoic geotectonics in northeast sector of the Yangtze massif [J]. Jiangsu Geology, 1996, 20(2): 65~71.

[5] 江苏省地质矿产局.江苏省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

Bureau of Geology and Mineral Resources of Jiangsu Province. Stratigraphy (lithostratic) of Jiangsu Province[M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 1997.

[6] 江苏省地质矿产局.江苏省及上海市区域地质志[M].北京:地质出版社,1989.

Bureau of Geology and Mineral Resources of Jiangsu Province. Regional geology of Jiangsu Province and Shanghai Municipality [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1989.

[7] 李寿寅,屈秀宜.江苏省区域地质特征概述[J].中国区域地质,1990,(3):193~215.

LI Shou-yin, QU Xiu-yi. A brief account of the regional geological characteristics of Jiangsu Province[J]. Regional Geology of China,1990, (3): 193~215.

[8] 戚学祥.长江中下游燕山期岩浆岩成因与构造环境[J].中南冶金地质,1998,56(1):10~21.

QI Xue-xiang. Genesis of Yanshanian igneous rocks and tectonic environment in the middle and lower Yangtze River [J]. Central South Metallurgical Geology, 1998, 56(1): 10~21.

[9] 王德滋,周新民.中国东南部晚中生代花岗质火山-侵入杂岩成因与地壳演化[M].北京:科学出版社,2002.

WANG De-zi, ZHOU Xin-min. Characteristics and petrogenesis of Late Mesozoic granitic volcanic-intrusive complexes in southeastern China [M]. Beijing: Science Press, 2002.

[10] 江苏省地质调查研究院.苏南及沿江地区1:5万区调片区总结[R].南京:江苏省地质调查研究院,1998.

Geological Survey of Jiangsu Province. Summary of 1: 50000 regional geological survey in the South Jiangsu and area along Yangtze River [R]. Nanjing: Geological Survey of Jiangsu Province, 1998.

[11] 江苏省地质调查研究院.江苏省东北部地区1:5万区调片区总结[R].南京:江苏省地质调查研究院,2003.

Geological Survey of Jiangsu Province. Summary of 1: 50000 regional geological survey in the northeast of Jiangsu Province [R]. Nanjing: Geological Survey of Jiangsu Province, 2003.

[12] 徐树桐.中国东部徐-淮地区地质构造格局及其形成背景[M].北京:地质出版社,1993.

XU Shu-tong. Tectonic framework and setting of Xu-Huai district, eastern China [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1993.

[13] 吴根耀,马力,陈焕疆,等.苏皖地块构造演化、苏鲁造山带形成及其耦合的盆地发育[J].大地构造与成矿,2003,27(11):337~353.

WU Gen-yao, MA Li, CHEN Huan-jiang, et al. Tectonic evolution of the Su-Wan Block, Creation of the Su-Lu orogen and orogenesis-coupled basin developing [J]. Geotectonica et Metallogenia, 2003, 27(11): 337~353.

[14] 程裕祺.中国区域地质概论[M].北京:地质出版社,1994.

CHENG Yu-qi. An introduction to the regional geology of China [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1994.

[15] 孙竞雄.江苏大地构造的几个问题[J].江苏地质,1994,(2):69~76.

SUN Jing-xiong. On three tectonic questions in Jiangsu Province [J]. Jiangsu Geology, 1994, (2):69~76.

[16] 潘明宝.江苏大地构造研究与展望[J].江苏地质,1998,(增刊):12~16.

PAN Ming-bao. Research and Prospect of Jiangsu geotectonic [J]. Jiangsu Geology, 1998, (Supp.): 12~16.

[17] 李锦轶.中朝地块与扬子地块碰撞的时限与方式[J].地质学报,2001,75(1):25~33.

LI Jin-yi. Pattern and time of the collision between the Sino-Korean and Yangtze Blocks [J]. Acta Geologica Sinica, 2001, 75(1): 25~33.

[18] 许志琴,杨经绥,稽少丞,等.中国大陆构造及动力学若干问题的认识[J].地质学报,2010,84(1):1~24.

XU Zhi-qin, YANG Jing-sui, JI Shao-cheng, et al. On the continental tectonics and dynamics of China [J]. Acta Geologica Sinica, 2010, 84(1): 1~24.

[19] 丛柏林,王清晨.大别山-苏鲁超高压变质带研究的最新进展[J].科学通报,1999,44(11):1127~1141.

CONG Bai-lin, WANG Qing-chen. The recent research advance of the ultrahigh-pressure metamorphosed belt in the Dabie-Sulu region [J]. Chinese Science Bulletin, 1999, 44(11): 1127~1141.

[20] 徐惠芬,杨天南,刘福来,等.苏鲁高压-超高压变质带南部花岗片麻岩-花岗岩的多时代演化[J].地质学报,2001,75(3):371~380.

XU Hui-fen, YANG Tian-nan, LIU Fu-lai, et al. Multi age-time evolution of granite gneisses-granite in the southern Sulu HP-UHP metamorphic belt [J]. Acta Geologica Sinica, 2001, 75(3): 371~380.

THE MAIN CHARACTERISTICS AND EVOLUTION OF GEOTECTONICS IN JIANGSU PROVINCE

JIA Gen, XU Shi-yin, GUO Gang

(Geological Survey of Jiangsu Province, Nanjing 210049, China)

In this paper, we discussed the basic characteristics of geotectonics in Jiangsu Province by taking the theory of plate tectonics and continental dynamics as a guide, taking the formation and evolution of the continents and their margins as the main line, taking the rock construction combination as the basic analytical object, taking regional major geological events as an important clue, and combining with the analysis of regional deep faults and the main tectonic characteristics. We further expound the geotectonic evolution process in Jiangsu Province by combining with geodynamic setting and geological environmental evolution in different periods.

rock construction combination; geological events; tectonic characteristics; geotectonic evolution; Jiangsu Province

1006-6616(2016)03-0620-11

2015-03-29

中国地质调查局国土资源大调查项目(1212010813009)

贾根,研究员级高工,长期从事江苏地区的区域地质调查和矿产勘查工作。E-mail:jiagen126@126.com

P542;P546

A