被孤立的爱国者

2016-12-03晓岸

晓岸

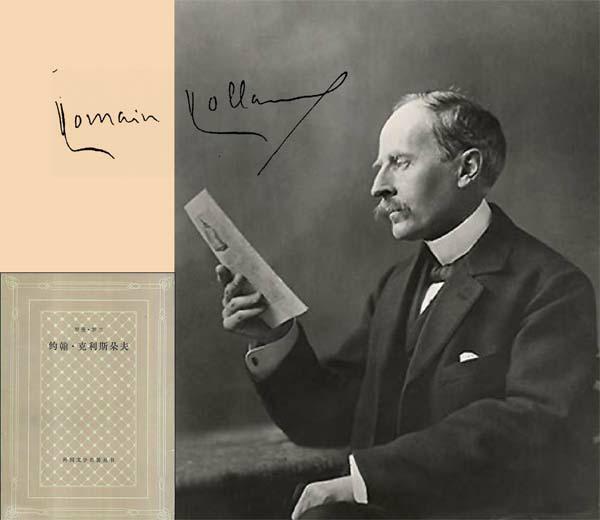

提到法国大文学家罗曼·罗兰,人们都会想到他的小说巨著《约翰·克利斯朵夫》。据说,这部“史诗性小说”的主人公是以贝多芬为原型的。对于我,则要感谢父亲,是他把《约翰·克利斯朵夫》推荐给了我。

年少无知的时候,“三观”尚未成型,有一天发现一套人民文学出版社老版四卷本的书静静放在我的书桌上——是罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》。

那个暑假,用了很长时间才艰难读完它。看罢第二卷,明白了父亲为什么要把这部泛黄的书找出来给我看。他希望我能像年轻的约翰·克利斯朵夫那样及时走出青春的迷失,找到真正的自我,开始书写有意义的人生。

十多年后的一个深夜,独处安静的书房,随手翻开一本买回已久却未及浏览的书——《良知与担当——20世纪法国知识分子史》(吕一民、朱晓罕著),又遇罗曼·罗兰,方知他的后半生还有过那么一段艰难的经历。

1914年,罗曼·罗兰48岁的时候,欧洲陷入第一次世界大战的烈焰,群雄混斗,生灵涂炭,文明陷落。就在大多数法国文化人亢奋于保家卫国的爱国主义激情时,早已因《约翰·克利斯朵夫》、《母与子》、《哥拉·布勒尼翁》等著作而功成名就的罗曼·罗兰却陷入了精神上的极度痛苦,开始了对战争正义性和人类和平脆弱性的思索。

“我痛苦万分,简直想一死了之。生活在这种发狂的人类中,无可奈何地眼看文明崩溃,多么可憎可怕。这场欧洲战争是几个世纪以来历史上的最大灾祸,这是我们寄托在人类博爱精神上的最神圣希望的破灭”,当时侨居中立国瑞士的罗曼·罗兰这样写道。

面对熊熊战火在欧洲的不断蔓延,看着一批又一批年轻人在政客的嘶叫蛊惑下奔赴战场,罗曼·罗兰觉得该为挽救正义和人道做点什么了。他告别了闭门读书静修的日子,参加了设在日内瓦的国际红十字会“战俘通讯处”的工作。在这项工作中,他有机会接触到大量反映参战者痛苦心理的血泪家书,深受它们的感染。

1914年9月15日,罗曼·罗兰在《日内瓦日报》上发表题为《超乎混战之上》的文章,这是他生平写出的第一篇政论。文中,罗曼·罗兰对交战各国因战争而死的青年军人们表示哀悼,指出各民族之间并不存在必须开战的理由,不同民族和文化应当相互尊重,建议成立国际纠纷仲裁机构,避免新的战祸。

罗曼·罗兰特别对欧洲的知识分子提出希望,呼吁他们保持思想的独立性和完整性,反对种族主义:“我看到,(很多人)效力于一种幼稚而荒谬的种族主义狂热,这是可耻的。种族主义完全没有科学依据”;种族主义政策“只能导致动物之间的战争、弱肉强食的战争,它与各种啮齿类和食肉类动物之间的生存竞争类似。这将是一个末日,是繁殖能力极强而又错综复杂的人类的末日。人类是一曲由高贵的集体灵魂谱写而成的交响乐,如果有人只能依靠破坏人类的一部分才能理解和热爱人类,那就证明,他是一个野蛮人”。

这篇文章发表后,立即激怒了欧洲各国的社会舆论,罗曼·罗兰迅速成为众矢之的,法国知识界斥责他是“卖国贼”,德国知识界说他是“最阴险的敌人”、“躲在和平主义外衣之下的沙文主义者”,一些瑞士文人说他不配再在瑞士居住下去。

被各国民族沙文主义者围攻的罗曼·罗兰愤而发起反击,他在报纸上接连发表《武装力量中的仁慈》、《致我的批评者》、《论偶像》等文章,继续坚定反对欧洲的民族沙文主义者和他们发动的非正义战争。他公然斥责自己祖国的知识分子们的表现,说“法国知识分子并不使我觉得脸上有光”,“思想界的首脑们,到处在集体疯狂面前低头屈膝。这种闻所未闻的虚弱,充分证明他们没有骨气”。

于是,对罗曼·罗兰的孤立在法国继续加强,有人叫嚷处死罗曼·罗兰,有人说他是“德国特务”,往日的师长好友纷纷与他绝交,很多法国公众提起罗曼·罗兰恨得咬牙切齿。一时间,没有法国报刊愿意发表罗曼·罗兰的文字,他在法国的存在随1914年的到来消失了。

罗曼·罗兰坚持自己的观点。他说,他已经同作为老旧社会中心的欧洲资本主义和资产阶级秩序决裂,“我已经不留余地了。我斥责了各个国家。我揭发了真正的操纵者:金钱”。

1915年,瑞典皇家学院有意将那一年的诺贝尔文学奖授予罗曼·罗兰,但受到法国政府的阻挠,不得不暂时搁置,一直拖到次年11月才作出颁授决定,评奖辞是“文学创作中高度的理想主义以及在描写各种不同典型时所表现出来的同情心和真实性”。诺奖证书和奖金则迟至1917年6月才寄送本人,罗曼·罗兰随后将奖金捐赠给了国际红十字会和法国救济战争难民的民间组织。

罗曼·罗兰是从和平主义、世界主义、人道主义的视角观察一战战局的,这些精神在他早期的小说中就已处处闪现,但在战争涤荡之际却显得那样不合时宜、不入主流甚至离经叛道,以至于必须以斗争的面目出现,以“英雄精神”对抗战争暴力和文化沦丧。

随着欧洲战局的推进和战争灾难的扩大,人们的良知开始苏醒,越来越多的人意识到罗曼·罗兰观点的可贵,法国社会党内反战的“少数派”应运而生,曾经面对1914年夏天民族沙文主义浪潮而无能为力的和平主义知识分子、工人开始展开反战活动,一些士兵也发生了转变。

停战的钟声终于敲响了。1919年6月26日,巴黎和会正式签订《凡尔赛和约》的前两天,罗曼·罗兰在法国左翼报纸、法国共产党中央委员会机关报《人道报》上发表他早在年初就已起草好的《精神独立宣言》,对一战中各国知识分子的表现作出总结:

“在暴力面前,几乎所有知识分子都放弃了,心甘情愿地屈从于暴力”,“在这场毒害着欧洲身体的瘟疫中,思想家和艺术家们添加了不计其数的仇恨。他们在自己的知识和想象力的军火库中寻找各种理由,旧的、新的、历史的、科学的、逻辑的、诗情的理由,用以煽动仇恨。他们致力于破坏人们的相互了解。他们是‘思想的代表,但他们的所作所为让思想蒙羞。他们使思想沦为各种狂热,或是一个小集团、一个政府、一个国家或一个阶级私利的工具。”

“我们深知个体精神力量的渺小,深知巨大的集体潮流的压力。后者只需一瞬间就可以把前者冲垮,因为没有预见到该如何抵抗这股潮流,希望这些经验对我们的未来会有所裨益”,“我们要把精神从这些妥协、可耻的联盟以及这些隐形的奴役中解救出来!精神不是谁的仆人,我们才是精神的仆人,除此之外我们没有别的主人。”

罗曼·罗兰一直活到第二次世界大战结束前一年的年末。20世纪30年代,他曾出任国际反法西斯委员会的名誉主席(该委员会1933年6月在巴黎成立,中国的宋庆龄女士被选为副主席),旗帜鲜明地反对纳粹德国镇压、迫害知识分子的行径。1940年德军占领巴黎后对他进行严密监视直至巴黎解放。

重新认识罗曼·罗兰,一代文学巨匠对我而言已不再仅是代表一种“真诚的艺术”,而是一颗真正闪现爱国主义光芒的“伟大心灵”,有着坚持理性思考之精神、人道关怀之悲悯、正义斗争之执着的楷模意义。他的后半生经历也告诉人们,历史的真实一面往往不能在历史发生时即视可见,但它始终存在于正直者的内心,并且一定能被历史进程在后来所证明。