海南省三亚市崖城镇郎典村村民语言使用情况探析

2016-12-02任浦

任浦

海南省三亚市崖城镇郎典村村民语言使用情况探析

任浦

语言的习得最初是从家庭开始的,家庭是学习和使用语言的重要语言环境之一。家庭语言环境直接影响家庭成员中年轻一代日后的语言选择和语言态度。黎语是黎族的母语,本文研究黎语在黎族家庭中的使用情况,并根据实时数据的客观反映对黎族家庭语言选择和语言态度进行分析研究。

郎典村黎语家庭语言使用语言态度

黎语是黎族的母语,黎族主要分布在海南省。黎语分为五个方言区,即哈方言区、杞方言区、润方言区、美孚方言区和加茂方言区,本文以哈方言区的三亚市崖城镇郎典行政村黎语为研究对象,重点探讨黎语在郎典村黎族家庭中的使用情况和语言态度等方面的问题。

一.郎典村黎语使用情况

郎典村是一个大村,它隶属于三亚市崖城镇北岭行政村,位于海南省三亚市西北部,地处三亚市与乐东黎族自治县交界处。郎典村人口约为800人,百分之九十五以上是黎族人,共164户,其中夫妻双双为黎族人的有159对,夫妻中一人是汉族人另一个是黎族人的5对,这些家庭组成中,四代或四代以上同堂有5户,三代同堂的有130户,二代同堂的有28户,家里只有一代人的有1户。由以上数据可知,郎典村家庭中三代同堂的家庭,人口分布占整个村的百分之八十左右,对比相关人口统计资料可知,这种家庭人员结构分配比例符合我国整体家庭人员结构分配比例。

在实地调研中发现,绝大多数郎典村民世代繁衍于此,在他们的日常交际中,黎语是他们的主要交流工具,但他们不仅仅只使用黎语进行交流,现今很多人能较流利地使用汉语普通话进行沟通,尽管发音不标准,但是可以听懂,不至于产生语言障碍。总体而言,在郎典村这个群体中,不同年龄段的人选择使用的语言有比较明显的差异,造成这些差异的原因有很多,譬如文化程度、语言兴趣、语言态度、甚至人们心情的好坏都直接影响着人们对语言的选择,比如人们在气急败坏的时候一定会选择最熟悉最流利的语言来抱怨以发泄自己的不满情绪。此外,语言还具有文化的属性,语言既是文化的有机组成部分,又是文化纵向传承、横向传播的最为重要的载体。在一般情况下,语言还是民族的“图腾”,具有文化认同的重要作用。

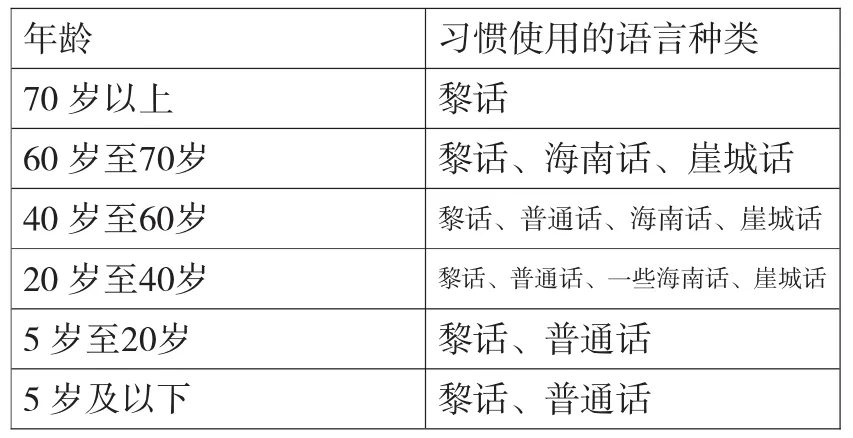

郎典村人们的语言使用情况在不同的年龄段具有较大的差异。下表是该村不同年龄段的人语言使用情况对照表。

表一:郎典村民年龄与语言使用情况对照表

产生这些差异的根本原因在于不同年龄段的人生活年代不同导致接收信息的量和类的不同。例如70岁以上的老人基本上一生都生活在村里,极少外出过(以往经济落后,导致交通不便,要走出郎典村得翻山越岭,重重阻隔,村里更加落后,教育跟不上,村民都没太多文化,很多人没进过学堂),一生只跟村里人用黎语沟通交流,导致他们始终只能讲黎话。加上外界新事物更新的速度大大超过他们大脑中黎语储存量的更新速度,这更加加速了他们知识欠缺、与外界脱节的进程,调研组发现,就在调研现场,有的年长者无法听懂普通话,与他们交流还需要一位当地年轻人翻译才能传达彼此的意思。

随着社会的发展,郎典村与外界的交流逐渐增多,他们去崖城、三亚甚至海口打工,在这个过程中他们接触了外面的新世界,他们不断学习和适应外面的一切,而语言,就是需要他们学习的第一要务。改革开放以后,郎典村终于不再像世外桃源一样与世隔绝,村民中60岁上下的人里就有很多人可以讲崖城话和海南话,与此同时,他们的黎话依然能保持原汁原味。从历时的角度来讲,这无疑是社会进步的一种体现。

村里60岁以下的人群中基本没有人不会讲普通话,这是该年龄段人群的一个共同点,这个年龄段的人也是郎典村村民的主要人群,占百分之八十左右,但是整体而言,他们仍习惯用黎语进行交流。

调查发现,在整体稳定中存在一种两极差异现象:年龄越大的长者与越年轻的孩子交流时,老人们说的一些比较深奥的词汇、故事和黎族民歌等,孩子们既听不懂也不会说,而稍长者(青年、中年)则只能大致了解一二。这说明黎语中的一些古老词汇并没有被年轻一代人掌握,它们正在以一定速率逐年丢失。虽然目前还不会对人们的使用产生明显的影响,但是随着时间的推移,若干年后这将会成为无法挽救的悲剧——永远消失。众所周知,黎语只有语言没有文字,所以黎语的传承不能像汉语一样通过文字进行记录,只能靠口口相传实现代代传承,这个客观存在的局限性就更增大了其丢失的可能性。

下表是郎典村村民不同年龄段人群使用黎语熟练程度的基本表,它将村民的年龄分为5段,呈现出每个年龄段的人使用黎语的熟练程度。

表二:不同年龄段村民黎语使用熟练情况表

表二呈现的结果更能说明,在郎典村村民中,具有年龄差异的村民之间已具有语言差异,黎语是黎族的语言,但是在越来越城镇化、越来越现代化的今天,很多民族的东西正在丢失,就比如语言。在郎典村中被选择作为调查样本的27位5—19岁的小孩中,有3人完全不会讲黎语,也听不懂父辈讲的黎语,后来了解原因才知道,其中一个小孩的父母在海口打工,他从小就跟着父母去海口上学,失去了黎语的学习环境,尽管这对夫妻之间依然还是主要通过黎语进行交流的,但他们有意教孩子学习汉语,夫妻二人认为孩子只有说好普通话以后才能适应社会,至于黎语,则抱着一种无所谓的态度,能讲则讲,不能讲也不会影响孩子的成长,更不会影响他们将来的工作和生活。在父母这种消极态度的影响下,这个孩子自然也不太会主动去学习黎语,所以导致既听不懂也说不来的局面。另外两个小孩从小是在崖城长大的,他们的父母在崖城做生意,所以他们一直在崖城上学,只有放寒暑假才回村里和爷爷奶奶小住,他们俩主要讲普通话和崖城话,他们和村里人交流说崖城话,不会讲黎语,其中一个能听懂一点简单的黎语,但是自己从来不说,最后导致现在已经难以张口。他们父母的这种态度对孩子影响甚大,直接导致了下一代对他们本民族语言的不重视,这减弱了他们对本民族语言的热爱,使得本民族语言在他们心中缺少归属感,失去保护本民族语言的责任感,这样的语言态度带来的后果肯定是消极的、负面的,也是不利于黎语的长期发展的。这种案例只是一些人少数民族语言意识淡薄的一个缩影,不光是黎族,其它民族的语言一样面对着严峻的考验。

二.郎典村村民在不同场合的语言使用情况

村民们在不同的场合会使用不同的语言,家庭成员之间交流大多讲黎语,但一般大人对自家孩子会讲黎语和汉语。村内村民之间主要讲黎语,而村里各家的小孩聚在一起时会同时讲黎语和汉语。村民与外系之间会根据交流对象的不同在黎语、普通话、崖城话和海南话(指海口方言)中自由切换。

黎语的使用情况在族内婚姻家庭和族际婚姻家庭存在一些差异,具体有以下两种情况:

1.族内婚姻家庭以黎语为主要的交际工具。

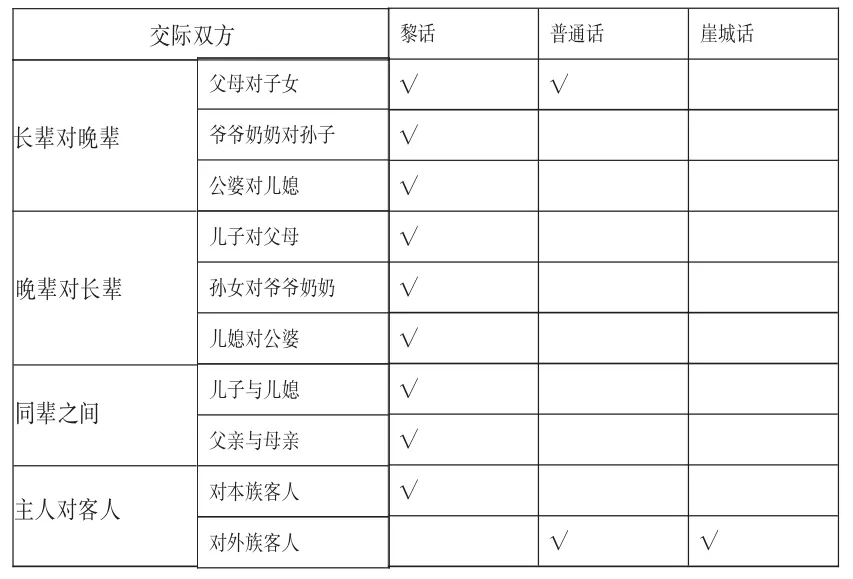

族内婚姻家庭的所有成员都是黎族人,有的媳妇是郎典村黎族人,有的则是外村黎族媳妇;有的是三口之家的小家庭,有的则是父母亲与子女几代人生活在一起的大家庭。在这样的家庭里,家庭成员之间不论是在衣食住行,或者劳作休闲,一般都是用黎语交流。通过对164户家庭的入户调查,我们统计了如下数据:家庭中三代同堂,人口为7至12人的家庭有130户;夫妻构成均为黎族的族内婚姻有159户,其中18户的媳妇是北岭郎典村附近的乐东黎族,语言可以互通,1户的媳妇是五指山黎族人。这样的族内婚姻,其家庭语言必然要用黎语。以黄理辉家庭(男,38岁;父亲:黄家平,65岁;母亲:陈玉莲,66岁;配偶:高秀美,37岁;长子:黄强,13岁;次子:黄安,8岁)为例,详见下表:

表三:黎族家庭语言使用情况调查表

黄理辉家庭是典型的族内婚姻家庭,家庭成员都是本地黎族人,也都会说该地黎族土话哈方言,因此,家庭内部交流都是说黎语,家庭成员的黎语掌握情况均很熟练。但是父母对幼子幼女有时会刻意说普通话,据介绍,这种刻意的语言行为是为了孩子们更好的掌握普通话,只有说好普通话才能与世界接轨,将来才能找到好的工作。

2.族际婚姻家庭中,有些以黎语为主要交际工具,有些则是使用“黎语——崖城话”、“黎语——普通话”的双语或多语形式。

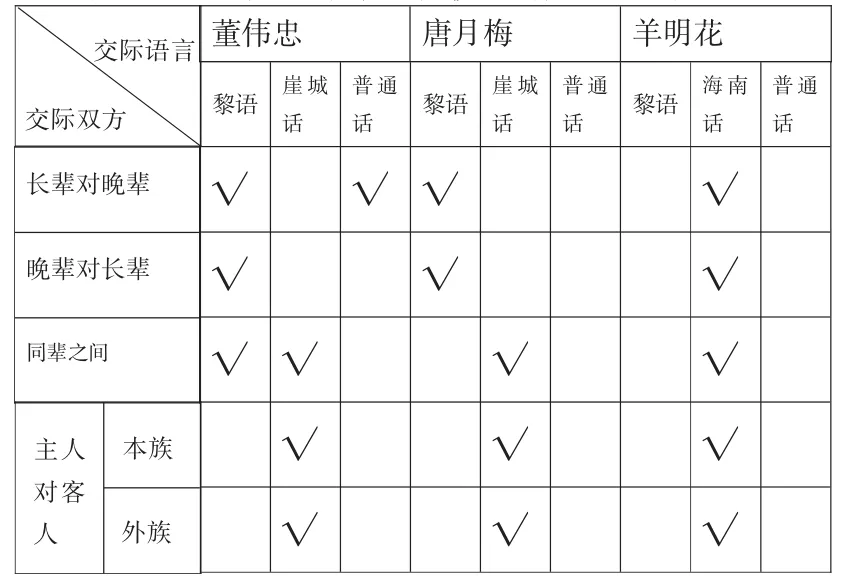

北岭郎典村黎族人的家庭形式虽然绝大多数是族内婚姻,但164户家庭中,也有5户是黎族和汉族构成。5户当中,1户是入赘的汉族女婿,4户是嫁来的汉族媳妇。她们来到郎典村之后,受到周围黎语环境的影响,婚后五年左右,一般能听懂一些黎语,有结婚时间较长的,甚至能简单说一些黎语词汇。以董伟忠(男,43岁,汉族,三亚市崖城镇人)家庭、唐月梅(女,40岁,汉族,三亚市崖城镇人)家庭和羊明花(女,30岁,汉族,海南省詹州市人)家庭为例,看这三组家庭内部的语言使用情况:

表四:三组家庭内部语言使用情况调查表

上表中,董伟忠在家庭内部使用黎语的情况较多,实际上,他是汉族人,但随着在村里生活的时间年岁变长,他的黎语水平也掌握得比较熟练,和家人之间用黎语对话,只有接待客人的时候才说普通话。唐月梅嫁到郎典村已有20年,受丈夫和公婆的影响,她已经能掌握黎语日常交际词汇,黎语水平比较熟练,和同辈之间也用黎语交流。而羊明花嫁到郎典村还不到5年,几乎不会说黎语,她的丈夫是村里瓜果种植大户,住在离村子不远的公路旁,家里常常有很多客人或是外地来的采购商贩,说汉语的机会很多。所以,虽然嫁过来有些年头了,还是不会说黎语。但是这并没有影响她与家人以及和当地人之间的交流。

表五准确地反映了不同年龄段的郎典村民的语言选择习惯。

表五:郎典村黎族家庭内部使用语言直方图

表五说明,郎典村年龄越大的人群,使用黎语的频率越大。在年轻一代的村民中,他们的语言态度正在发生微妙的变化,他们潜意识里已经对除了黎语外的其他语言产生了一些倾斜。确切地讲,该现象的产生对于黎语来说是不利的,因为随着时间的推移,人们逐渐减少对黎语的使用,最后,黎语将会彻底消失,此担忧并非杞人忧天,时间越长,后果无疑越严重。

三.家庭语言的选择取决于家庭主要成员的语言态度

语言态度是人们对某种语言价值的评价及其行为的倾向。它包含了三种成分,分别是认识、情感和意向。认识成分是指对某种语言加以认识理解,或赞成或反对;情感成分是对语言的感情,喜欢或厌恶,尊重或轻视等;意向成分则是指对语言的行为倾向。从认识、情感、意向三个方面对语言态度作出了合理的解释。[1]

陈松岑在《新加坡华人的语言态度及其对语言能力和语言使用的影响》一文中把语言态度分为感情方面和理智方面,她认为感情方面的语言态度,指的是说话人或者听话人在说到或听到某种语言时,在情绪、感情上的感受和反应,它常常是十分自然甚至是不自觉地、下意识地表现的这类态度,往往密切联系于说话人或者听话人从小成长的语言环境,文化传统乃至个人生活上的特殊经历。理智方面的语言态度讲的是说话人或者听话人对特定语言的使用价值和社会地位的理性评价。这种态度表现上是主观的,但实际上不能不受社会舆论的影响,它从另一个角度,把语言态度分为个人和社会两个方面。语言态度和语言的社会地位有着密切的联系,二者会相互影响,同时它还受到语言使用者的心理素质、语言的功能价值和社会因素等要素的影响。[2]

郎典村村民的语言态度在年轻一代和年老一代中体现为两个阵营,年轻一代受外界特定环境影响更多属于理智方面的语言态度。这充分证明了语言态度和语言的社会地位有着密切的联系,比如前文提到的在海口打工的夫妻,他们就是典型的持理智型语言态度的代表人物,为了孩子能说好普通话,对本民族语言——黎语的重视度减低。这部分阵营的人仍是少数,但正在逐渐增加。郎典村老一代的人更多的属于感情型语言态度,他们没有那许多顾虑,单纯从对本民族语言的热爱出发,始终如一的对待自己的母语。

由此可见,语言态度是决定黎族人家庭语言选择的主要原因,在家庭成员都是地道的黎族人时,抛却社会因素之后,家人之间情不自禁使用黎语作为家庭语言,这就跟我们普通的汉族家庭说汉语一样,是一种无意识的选择,而当家庭成员中有一方是来自其他的民族时,家庭语言选择就多了起来,这与单语家庭中无意识无选择的纯黎族家庭不同,族际婚姻家庭在语言选择上多了一分刻意,有的夫妻中一方不擅长另一方的语言(但是能听懂对方语言),只能选择原来的语言表达要表达之意,但配偶则会使用他本来习惯讲的语言或者是配偶选择的语言,这中间并没有一定之规,这种情况是家庭同辈之间或者是晚辈对长辈说话时的语言选择,当家里有小孩时,家长的家庭语言选择就变得“人为”多样化起来,因为家庭语言的选择就会对下一代产生极其深远的影响,幼儿学习语言的最佳时期是12岁之前,那么在一个多语家庭中,幼儿语言的习得亦将是多样化的,这其实是有利于他们成长的。[3]只是就目前的发展趋势来看,很多少数民族的家庭重视汉语,轻视自己民族语言的情况已不少见,二者没能把握平衡,这才是真正令人担心的。

黎语作为黎族人的母语,应该得到重点保护,使之得以传承。黎语不仅是一种少数民族语言,更是中华文化的一部分。笔者认为,从宏观上看,传承黎族语言文化是黎族同胞的神圣职责,从微观上看黎族同胞(包括郎典村村民)应该做好家庭语言规划,为儿童语言发展设定基本框架,以保证黎语的使用和传承后继有人。

[1]李宇明.论语言生活的层级.[J]语言教学与研究.2012.9

[2]陈松岑.新加坡华人的语言态度及其对语言能力和语言使用的影响.[J]语言教学与研究,1999.3

[3]王玲.语言意识与家庭语言规划.[J]语言研究.2016.1

(作者介绍:任浦,中南民族大学文学与新闻传播学院硕士研究生,专业:语言学及应用语言学)