微地震监测系统在深井综放工作面的应用

2016-12-02巩奉刚董金法

巩奉刚 董金法 陈 勇

(1.内蒙古福城矿业公司;2.内蒙古上海庙矿业公司;3.中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院)

微地震监测系统在深井综放工作面的应用

巩奉刚1董金法2陈 勇3

(1.内蒙古福城矿业公司;2.内蒙古上海庙矿业公司;3.中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院)

为了确保矿井的高效安全生产,超前预报深井综放工作面的来压情况,采用微地震监测系统,对微震事件进行分析,再根据实际的矿压监测结果验证其准确性。结果表明,微地震监测系统监测到的微震事件能够预测综放工作面的来压情况,但准确性还不够高,需要结合现场实际对微地震监测系统作进一步的研究和改进。

深井综放工作面 微地震监测系统 来压预报

新巨龙矿井煤层埋深大、冲积层厚、基岩相对较薄,其矿压显现较为剧烈,周期来压的规律性不强,工作面来压的超前预报更多只能依靠矿压监测数据和对矿压显现规律总结分析。随着采深加大,综放工作面的矿压显现变得更加复杂,因此开展工作面来压的预报研究对矿井安全生产具有重要意义[1-3]。工作面来压超前预报主要涉及到2个问题:一是来压模式;二是来压岩梁层位[4-5]。对于第一个问题,可通过分析来压步距来解决;对于第二个问题,可通过分析钻孔柱状图和每日岩层破裂高度来确定[6-8]。本文结合2301工作面的支架监测数据和微地震监测数据分析来压情况,以保证工作面安全生产。

1 工作面概况

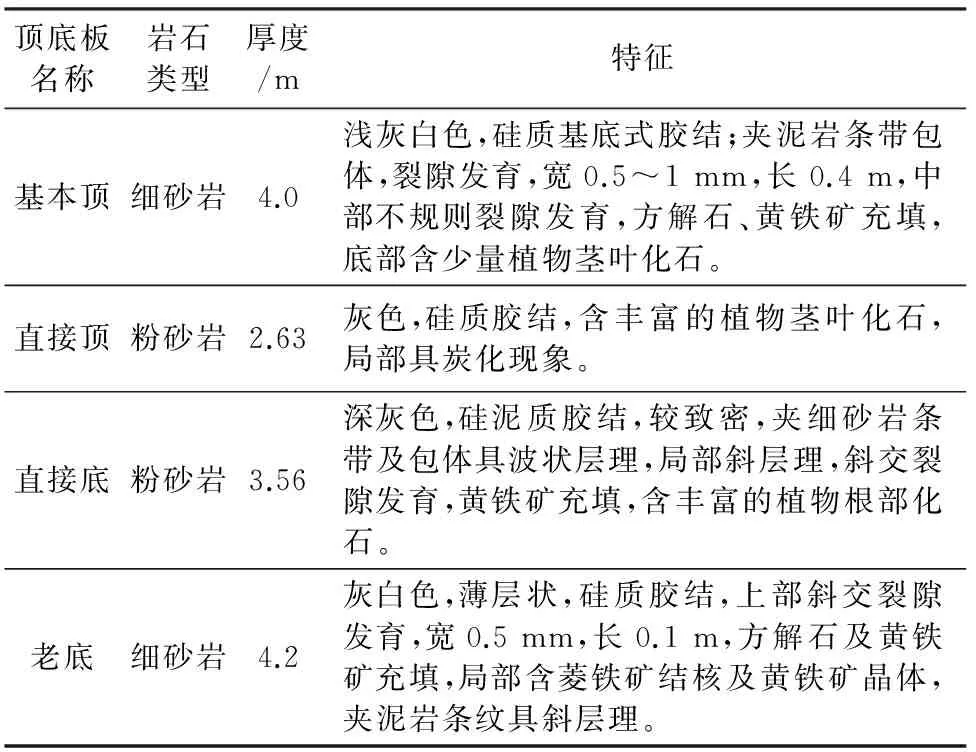

2301综放工作面位于-810 m水平二采区南翼下山以北,西为1#辅助运输大巷保护煤柱,东为2302工作面,北为二采区下山保护煤柱,南为村庄保护煤柱。开采煤层为3煤,煤层厚3.6~10.4 m,平均为9.2 m,倾角为3.8°~7.8°,平均为5.8°,可采指数为1,为较稳定煤层,煤质牌号为肥煤。煤层顶底板情况见表1。

2 工作面来压模式的确定

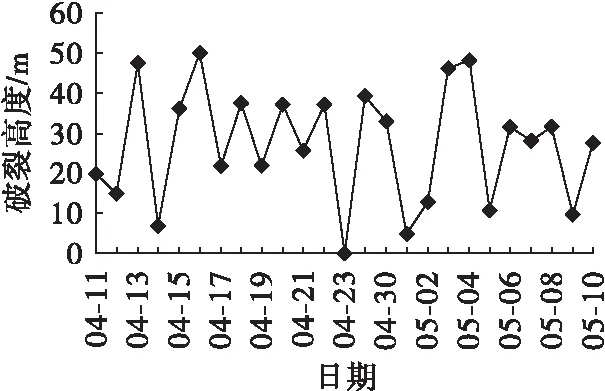

2301工作面4月11日—5月10日工作面支架阻力变化曲线如图1所示。可以看出,工作面周期来压步距为7.5~20.4 m,来压周期变化幅度较大。其原因是工作面顶板存在多岩梁结构,即存在低位基本顶和高位基本顶。如4月14日低位基本顶来压,来压步距为16.8 m,4月16日高位基本顶来压,4月22日低位基本顶来压,4月24日高位基本顶来压,4月27日低位基本顶来压,5月1日高位基本顶来压,5月3日低位基本顶来压。高位基本顶来压时的支架阻力明显高于低位基本顶来压时的阻力。由此判断2301工作面的这种来压模式属于复合岩梁造成的多周期来压模式。

表1 3煤层顶底板情况(根据工作面北部263钻孔)

3 来压岩梁层位的确定

来压超前预报的前提是确定来压岩梁的层位。根据工作面内L-22钻孔柱状图和4月11日—5月10日内每日岩层破裂高度研究来压岩梁的层位。L-22钻孔柱状图揭示的岩层赋存情况见表2。

直接顶厚度可按下式估计:

(1)

式中,H为割煤高度,取3.5 m;T为顶煤厚度,取5.7 m(9.2-3.5);SA为基本顶在触矸处的沉降量,m,一般为(0.15~0.25)(H+Tη),η为放煤效率,取0.8;C为残煤厚度,取1.2 m;KA为冒落岩层的碎胀系数,一般为1.25~1.35。

图1 2301工作面4月11日—5月10日工作面支架阻力变化曲线

岩石类型厚度/m备注中粒砂岩7.2粉砂岩3.5细粒砂岩4.6粗粒砂岩3.7这3个岩层将组合在一起构成关键层。细粒砂岩4.9泥岩2.7高位基本顶的载荷层中粒砂岩1泥岩8.4中粒砂岩11.6高位基本顶粗粒砂岩27.6下部17m内节理发育,为直接顶岩层;上部10.6m为低位基本顶。细粒砂岩4.0粉砂岩2.63煤9.2

计算得出Mz=22.63 m。

可见,煤层上方2.63 m粉砂岩、4 m细粒砂岩及上方粗粒砂岩下部17 m为直接顶岩层,厚23.63 m。根据岩层赋存情况,上方粗粒砂岩上部10.6 m为低位基本顶,11.6 m中粒砂岩为高位基本顶。工作面的多周期来压模式就是由低位、高位基本顶的不同步运动造成的。高位基本顶上方有11.1 m泥岩和1 m中粒砂岩,为高位基本顶的载荷层。另外,覆岩中的关键层(4.9 m细粒砂岩、3.7 m粗粒砂岩、4.6 m细粒砂岩)控制着上方岩层的运动,关键层以上的岩层将不再影响采场的矿压显现。因此,影响支架状态的岩层厚度为57.93 m,其中下部23.63 m 岩层将完全由支架承担(不考虑“煤—煤”结构、“岩矸”结构的影响),上部34.3 m岩层部分需要支架承担。

图2为微地震监测结果揭示的每日岩层破裂高度。可见最大高度约50 m,与上述分析结果基本一致。

图2 微地震监测结果揭示的每日岩层破裂高度

4 微地震监测系统的应用

4.1 微地震监测系统简介

微地震监测系统主要元件包括三分量地震传感器、加速度检波器、中央处理电脑和地震记录器。三分量地震传感器和加速度检波器探测和测量微震活动信号,以阵列的形式安装于地下岩层中,将监测到的微地震信号传至地震记录器,转换为数字信号后传到中央处理电脑,中央处理电脑提供交互的三维可视化地震规模和地点,根据数字信号对微地震活动自动定位和作图。

4.2 矿压监测与微地震监测事件分析

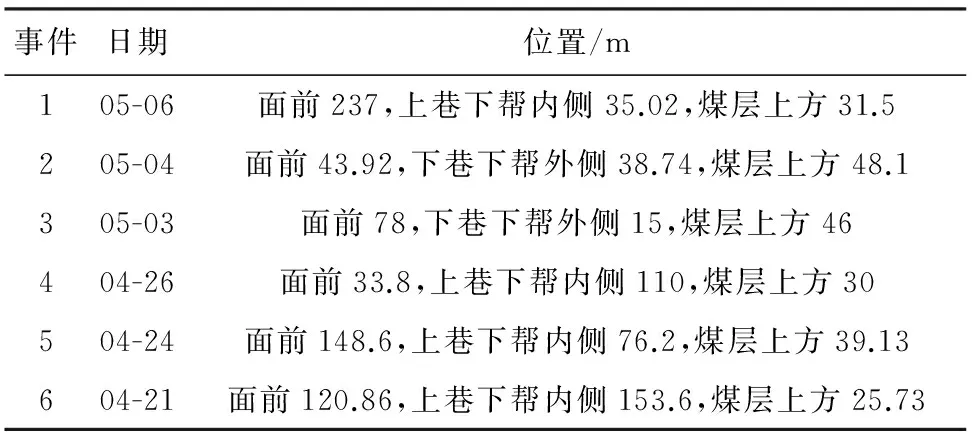

由矿压监测数据可知,4月21日—4月30日,支柱载荷变化比较均匀,支柱工作阻力不大,平均在18~25 MPa,工作面没有明显的来压迹象。5月1日,工作面最大支柱工作阻力达到了34 MPa,液压支架的安全阀瞬时开启情况较多,有明显的矿压显现,伴随煤炮、片帮等现象。5月2日—5月6日,工作面支柱工作阻力分布在18~23 MPa,工作面的矿压显现不强。5月7日,工作面最大支柱工作阻力达到了32 MPa,矿压显现较为强烈。选取发生在4月21日—5月7日、处于当日工作面前、高度为20~60 m的微震事件样本列于表3,以分析预测工作面来压情况。

4.2.1 5月7日工作面来压预测

至5月7日,工作面煤壁到事件1的距离还有214.3 m,工作面煤壁到事件2的距离还有21.12 m,工作面煤壁到事件3的距离还有50.5 m,工作面煤壁处于事件4前方52.2 m,工作面煤壁到事件5的距离还有81.8 m,工作面煤壁到事件6的距离还有40 m。可见,不考虑误差(完整岩体约10 m,工作面超前影响区约20 m)时,事件1~6都不是诱发工作面5月7日来压的事件。

表3 5月7日之前发生的微震事件汇总

4.2.2 5月1日工作面来压预测

假如事件4是诱发工作面5月1日来压的事件:4月26日—4月30日上巷共推进31.4 m,下巷共推进27.9 m;4月26日—5月1日上巷共推进36.1 m,下巷共推进32.1 m。可见,5月1日工作面煤壁基本处于事件4正下方。

至5月1日,工作面煤壁至事件5、事件6的距离至少还有102和49.8 m。

因此,事件5、事件6不可能是诱发5月1日工作面来压的事件,事件4是诱发5月1日工作面来压的事件。

5 结 论

(1)应用微地震监测系统预报深井综放工作面来压,取得了一定的效果,但准确性仍有待于提高,原因在于深井综放工作面顶板垮落高度大,“煤—煤”结构和“岩矸”结构阶段性出现,复合岩梁的不同步破断造成工作面来压具有复杂性,工作面来压时,支架和岩梁断裂点之间的位置关系也难以确定,另外,微震监测系统定位时采用的波速是定值,而实际上地震波在煤岩介质中传播速度具有不确定性。微地震监测系统反馈的微震事件是大样本,如何选取样本也是重要的课题,对预测来压会产生重要的影响。

(2)微地震监测系统在新巨龙矿井的应用为深井综放工作面的来压预报提供了新的思路,下一步需要结合现场实际对微地震监测系统作进一步的研究和改进,以便更加准确和高效地预报综放工作面的来压情况。

[1] 谭云亮,吴士良,尹增德,等.矿山压力与岩层控制[M].北京:煤炭工业出版社,2008.

[2] 姜福兴,杨淑华,成云海,等.煤矿冲击地压的微地震监测研究[J].地球物理学报,2006,49(5):1511-1516.

[3] 姜福兴,杨淑华,Xun Luo.微地震监测揭示的采场围岩空间破裂形态[J].煤炭学报,2003,28(4):357-360.

[4] 孔令海,姜福兴,杨淑华,等.基于高精度微震监测的特厚煤层综放工作面顶板运动规律[J].北京科技大学学报,2010,32(5):552-558.

[5] 赵兴东,唐春安,李元辉,等.基于微震监测及应力场分析的冲击地压预测方法[J].岩石力学与工程学报,2005,24(S1):4745-4749.

[6] 刘 杰.特厚煤层综放工作面围岩运动的微地震监测[J].矿山安全与环保,2008,35(1):44-46.

[7] 刘金海,姜福兴,王乃国,等.深井特厚煤层综放工作面支承压力分布特征的实测研究[J].煤炭学报,2011,36(S1):18-22.

[8] 史元伟,张声涛,尹世魁.国内外煤矿深部开采岩层控制技术[M].北京:煤炭工业出版社,2009.

2016-07-19)

巩奉刚(1988—),男,工程师,016299 内蒙古鄂尔多斯市。