七日谈·不展

——艺术教育小组访谈

2016-12-01本刊

本刊

七日谈·不展

——艺术教育小组访谈

本刊

《80,90个人史》 艺术教育小组(张滨+叶洪图) 素描装置 2009年

《画刊》:艺术教育小组成立的宗旨是什么?

张滨:艺术教育小组是由张滨和叶洪图两人发起的一个当代艺术创作小组。小组的两个人既是观念独立的艺术家,同时也是高校的教师。两种身份的叠加建立了艺术教育小组独特的当代艺术创作方法和对当代艺术观念的自我认知与创作实践。因体制化的生存际遇,艺术教育小组的两位艺术家以在教育体制内教师身份的1997年至2034年,共37年的前设时间内的关于艺术教育或者社会教育的实践作为其整体艺术观念的呈现,将其视为一个整体艺术。即体制化的生活和工作就是我们的艺术,我们的当代艺术创作也来自于我们的日常。在我们的创作或者作品中,学生和志愿有时是作品本身或者是作品的一部分,有时也是不同项目的参与者。艺术教育小组的创作核心是希望通过一种具有独特性的当代艺术实践来呈现艺术观念,是在当代艺术观念支撑中的关于艺术教育或者社会教育的当代艺术的作品化呈现。艺术教育小组试图在当代艺术语境中探讨新的创作方法论。

叶洪图:艺术教育小组,并不是只做艺术教育的艺术小

组。首先不能理解为这是当代艺术教学实验的小组。和教学有点关系,但这不是重点。我理解我们是用艺术介入社会,介入艺术教学,介入日常生活。小组把行动的全部时间前设为在体制中的三十几年,就是把生命视为一个完整作品,或者说小组的每个作品、每个阶段的作品其实都是一个大作品。不想被别人界定,就要不停运动,自我颠覆,没有一个项目和作品是绝对安全的,只有行动本身让人感到踏实。改造旧社会关系的艺术史野心和价值观念渗透的方法也只是小组的一个方面的特征,它是一个复杂的复调的混合体。

……………………

《画刊》:你们计划做“今日·七天艺术项目·不展”这个项目的起因是什么?它和艺术教育小组自身艺术理念的关系是什么?

张滨:今年的“七天艺术项目”也是今日美术馆关于这个项目的第三次呈现。前两次分别是厉槟源和双飞小组。这个项目的主要缘起是今日美术馆希望从美术馆的系统中进行一种创新实验。我们所在的展馆是今日的核心馆,1号馆的2层,以往它只做重要艺术家的展览。“七天项目”——是为青年艺术家而设立的,从只有七天时间的安排上看也极具实验性,不同于常规展览的时间。今日美术馆希望能够为青年艺术家提供颠覆传统美术馆模式的实验机会,在这七天中艺术家可以想怎样做都可以,可以“为所欲为”。“不展”就是在这样的背景下产生的,在展览的现场和过程里出现了许多的偶发性和不确定性,这些都很好地体现了“不展”的初衷。“不展”本身即是对现今展览体制的质疑和思考,展览的方案制订由刚开始的《人民日报》的互动作品推演至因展览时间的客观所限而自然引发为将布展和撤展作为展览的内容再到将布展作为背景,派生出“对话”的新的作品。这是一个通过展览生长出一个新的作品的过程。艺术教育小组的创作始终是试图寻找当代艺术创作方法的新的可能性,“七天项目”的实验性契合了艺术教育小组的创作观念,为艺术教育小组的创作提供了一次崭新的尝试。

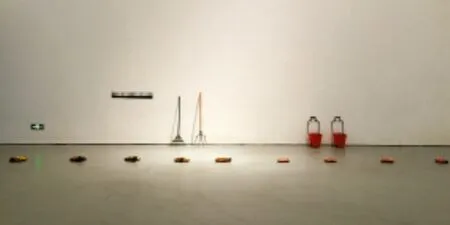

上·《刍狗》1艺术教育小组 (张滨+叶洪图)现成品装置2016年

中·《刍狗》2艺术教育小组 (张滨+叶洪图)现成品装置2016年

下·《人民日报(在你出生那一天的人民日报中找你自己的名字)》艺术教育小组 (张滨+叶洪图)2016年

叶洪图:今日美术馆有一个“七天项目”给艺术家。美术馆希望有一个新的东西能够展现出来,经过两年的观察,决定把今年的7天给我们。7天,怎么都行。7天的确是太短了。布展撤展各占两天,基本也就没什么了。那我们就在限制里找到自由,干脆就展览“布展”和“撤展”。有了这个想法,其他就自然而然地呈现出来了。另一方面,我们看到了当代艺术展览模式确实太固化了。要做一个不一样的展览出来。加之我更喜欢布展阶段的那种“前展览状态”,对过程中的不确定的东西感兴趣。

……………………

《画刊》:“不展”像是一个宣言,说明了你们对既有展览机制和艺术创作方式的不满足。

张滨:以往经历的大部分展览都是一个基本固定的模式,比方说开幕前的紧张布展直到灯光的完美和展厅的一尘不染,然后是秀场般的开幕式和开幕嘉宾以及媒体嘉宾,再然后是每位批评家们10分钟左右的学术研讨会,很多时候这些研讨会参展艺术家们并不在场,更像是批评家们的专场研讨。其实,这是挺奇怪的事情,艺术家、艺术作品、艺术批评在展览的研讨现场显然脱节,这样的现场很显然没有形成应有的对话和交流。“不展”取消了展览的开幕式,同时也将传统的集体式的研讨会方式转变为每天都在进行的一对一的嘉宾对话,这样的对话方式显然能够产生更加直接和深入的讨论效果。在对话中所产生的有时偏离“主题”的意想不到的话题和观点使得对话更为生动有趣,“闲聊”式的对话交流回到了关于交流的本质上来。

叶洪图:我们不喜欢开幕式,那就取消;不喜欢新闻发布,那就没有;不喜欢批评家作品研讨会,也不要这个了。我们就把展览变成了一个背景,在展厅中间来一场7天等待戈多式的接力谈话。展览中,作品一成为背景就失去了原有展览的意义。全部布展成功,或者正在进行的过程中,都只是一个陪衬了。醉翁之意嘛。草,味道还在,那就买些水果切开来除味道。水果摆在美术馆那里,是不是作品也是艺术家自己说了不算了。就是作品在按照它自身的逻辑在演变了。当然,这些也仅仅是一个简单的例子。对话的线索和逻辑也同样是在不确定中实现的。

……………………

《画刊》:在当代艺术的语境下,你们希望“不展”能具备怎样的效力?

张滨:“不展”只是一个对于展览机制思考的实验。它或许无力改变也无意改变现有的机制和模式,它只是一种有益的尝试。这种尝试是基于今天时代展览的一种当代艺术创作的观念实践,而不仅仅是针对展览机制的反思和批评,正如艺术教育小组一定不是字面意义上的关于艺术的教育,它所涉及的是借“艺术教育”或者“社会教育”来展开一场新的当代艺术创作方法的实验与实践,这种观念的支撑下的创作才是艺术教育小组的重点所在,如若抽离这一观念,那么在这其中所有的项目或作品都将不成立。从这个意义上来说,艺术教育小组并非在探讨“教育”,同样也不是探讨简单意义上的“艺术”或者“艺术教育”。艺术教育小组以“艺术教育”之名呈现当代艺术的观念思考和方法论的建构实验。

叶洪图:不展,也还在展。不是展艺术教育小组的“作品”,是在展“艺术教育小组”。这么说可能多数人不理解。艺术教育小组有啥不一样?不是一个创作了作品,在展厅展览的艺术小组吗?是。但也不一样,它在展览小组本身。它的行动,日常交往,对话,对话和展览之后的文本。

……………………

《画刊》:七日谈,每天的主题之间是遵循什么线索和逻辑拟定的?

张滨:在七天的时间里一共进行了10场面对面的嘉宾对话,几乎每天一至两场。因为嘉宾的不同身份和背景,所关注和讨论的话题也随之而丰富和变化,新的问题和观点被触及。展览前事先预设了对话的部分内容和题目,但是并不是必须严格地按照所列的题目进行对话,嘉宾也选择了感兴趣的题目或者自己列出了需要讨论的话题。其实,对话的内容是一个相对宽松的范围,在实际的现场中也引发了新的话题。比如6月24日正赶上英国脱欧事件,我们也应对当天的事件在展览中进行了即时性的作品呈现,对话的话题也自然地引发到脱欧和国际问题上来。我们希望对话是一种聊天式的方式,在相对宽松的气氛下可以更加生动的激发问题的讨论,在现场的嘉宾的讨论中也的确验证了这种对话方式的有效性。当然,所有话题和问题的引发也都会从小组的创作方式开始,这是每一场对话中始终维系的线索。

叶洪图:行动的演变都有它自身的逻辑,并不以艺术家自身意志为转移。这里想说的不单纯是对话主题的逻辑和线索在不断的演变中发生变化,还有现场作品本身。比如《刍狗》这个作品,草是看到美术馆外面工人用割草机割草,觉得这个要放到美术馆里成为作品。但是这个作品堆放几天,它腐烂了,味道出来了,蚊虫出来了,那只有处理掉,这个不可能预先设定。然后就有中途撤展。撤掉

……………………

《画刊》:对话的过程中,有什么地方刺激、促进你们自身的创作理念和思路的吗?

张滨:对话的形式本身就是小组在“七天艺术项目”中不断推动自身艺术实验的新的尝试。将“行动”带入创作之中,重视作品的偶发因素和生长趋势也是艺术教育小组在创作中所关注的方面。对话过程中引发的问题必然产生在互动中的双向思考与交流。这种有点像私下闲聊式的交流方式也避免了研讨会严肃的气氛和研讨会避重就轻、欲言又止的选择性的面上表述。当然,不同的观点也会产生碰撞,这些对小组的创作是有益的。

叶洪图:比如对话这个作品,对嘉宾的邀请过程,对话过程,整理文本过程,网上互动,文本出版,再讨论,许多事不可控的,一切在意料中,一切又在意料之外。在这里,没什么是作品,没什么又不是作品,一切模式被打开,所谓固定的模块重新组合了。比如,你以为我们是艺术教育,谈这个教育新的样板和模式,偏偏我们不是在说教育。就是这样。在不断的互动与碰撞之中创建新的可能性是令人兴奋的,也同时与我们的创作观念是吻合的。

……………………《画刊》:“找自己”的项目你们做了很多次,也有很多人参与进来,这涉及到一个问题:一个事件性的作品,如何拓展它的延展度和纵深?

张滨:这个作品在不同的时间里具体的形式也在发生着改变。比如在德国的驻地工作期间,这个作品的实施发生在当地的养老院、市政厅、展览现场以及艺术学院等不同的地方。我们应对不同的情况也采取了不同的方法。将音译的中文名字转化成不同文化和语言背景中的人们的视觉符号在中国的报纸中进行一场视觉游戏,这本身对参与者来说就充满了兴趣和吸引,在跨越语言障碍的“游戏”中,不同文化、不同民族、不同年龄的人们可以感受到时代变化的共同体验。

叶洪图:“找自己”,就是对现实和历史的关心。不会重复,只有重新发现。开始是寻找个体的生日,之后是寻找他者的名姓,再之后寻找人类人道主义危机时代中每个个体的名姓,还有去另外的国度寻找名姓,在本来的荒诞中寻找更加的荒诞。形式和内容都不会一样。

注:

展览名称:不展

展览时间:2016年6月23日-6月29日

展览地点:北京今日美术馆