蒙古族风马旗的形成摭谈

2016-11-30张丽丽内蒙古师范大学民族艺术学院

□ 张丽丽(内蒙古师范大学民族艺术学院)

蒙古族风马旗的形成摭谈

□ 张丽丽(内蒙古师范大学民族艺术学院)

风马旗作为宗教信仰的承载物,在蒙古族民俗文化中一直占有重要地位,其不同的造型与象征意义几乎包含了一个民族精神世界的所有内容。与北方草原多民族繁复更替相关,风马旗以多种文化表现方式传达着每一个历史阶段中生活着的蒙古人的思想观念。正因蒙古族文化的多元性,也因风马旗的这种不可转变的历史分量,人们得出了不同的结论。

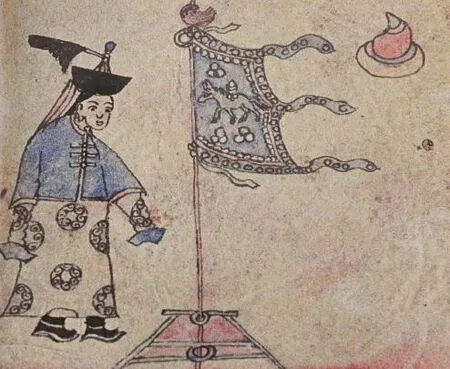

图1 五色风马旗

一、蒙古族风马旗的起源

风马旗是流传于中国西南与西北少数民族地区的最为奇特的文化现象之一。它与当地的宗教、民俗、文化等有着紧密的联系。因此研究风马旗的起源对于认识、了解这些民族的文化信仰的发展和演变具有重要的意义。(图1)风马旗的形成是研究蒙古族风马旗的开始,也是其中最复杂的问题之一。针对这一问题,西藏、内蒙古和其他各地区,甚至是国外的学者都有着不同的见解。关于蒙古族风马旗的起源有很多种说法,并且很难确定哪一个才是正确的。到目前为止,学术界曾先后提出许多关于蒙古族风马旗起源的理论,这些理论大体上可以归为以下三种:

(一)产生于马崇拜

从古至今,马在蒙古族物质生活和精神生活中均起到了非常重要的作用,是蒙古族不可或缺的生活中的一部分。他们像其他游牧民族一样,对马有着深厚的感情。马在蒙古族的艺术创作中到处可见,如日常用具、壁画、乐器,甚至在舞蹈中也有马的影子。在古代蒙古族的动物崇拜中除了狼之外,还包括龙、马、鹰等。满都夫先生在其《蒙古族美学史》中写道:“……人们可以看到马的两种本质特征。一方面,神马有其历代蒙古族文学艺术共有的美及其尺度,另一方面又有其时代所独有的人化和神化的本质特征。”[1]在蒙古族文化艺术中,马有着特定的审美尺度,并含有人格化和神圣化的特征。

在蒙古地区盛行一种观点,认为风马旗是蒙古族对蒙古马的崇敬,是人们把这种崇敬抽象化的结果。比如齐·斯琴巴图在《风马旗苏丽德》一文中认为,风马旗是蒙古族对马的一种信仰。与此相似,那·色楞的《马或风马旗以及文化意识》一文中也认为风马旗表达的精神就是蒙古马的精神。

蒙古族对马的崇敬及由此引发的审美观念代表着那个时代人们的思想特征——把马神化之后,以艺术的形式展示其民族信仰和审美观念。一般认为,马是蒙古族最崇敬的动物,不可否认的是,蒙古族风马旗与蒙古族的图腾信仰或其他动物崇拜有着密切的联系。他们确实是因为对这种“神性”的敬畏,企盼生活的安宁而采取各种祭祀活动。但从风马旗的图像与功能方面来看,它并不仅仅是因为对马的崇敬而产生。

(二)由军旗演变的说法

除了动物崇拜的说法之外,还有一种较为普遍的观点认为风马旗来源于蒙古族古老的军旗。曹纳木在《关于风马旗的来源》一文中提到风马旗是成吉思汗时代的军旗、黑苏利定和各种经幡在漫长的历史演变过程中相互融合而形成的。战争时代结束后,人们就把军旗立在门前,它是辨别蒙古人家的标准。一般在蓝色或白色的布上画一匹马,将其悬挂于木棒上进行祭祀。类似的观点还有巴·敖特根巴雅尔的一篇短文《风马旗的来源》,他认为风马旗中的“旗”是发扬蒙古族军人威严的旗帜,而“马”是战场上帝王和军队的坐骑,是帮助军队打胜仗的蒙古马。战争过后,“旗”和“马”结合在一起,成为“风马旗”,同时演变成蒙古族期望得到美好生活的精神媒介。

图2 阴山岩画双马纹

蒙古族在汗国时代确实有过祭旗的习俗,这在许多史料中也能探寻到。如《多桑蒙古史》一书中提到“成吉思汗在1206年统一蒙古各部落并建立国家的时候,曾在一座高高的土台之上立起了查干苏勒定”[2],“起初是蒙古汗国的徽旗,后来随着朝代的更迭和其本身文化内涵的变化,查干苏勒定由徽旗变成了蒙古众人敬仰、奉祀的神旗”[3]。《青史》中也详细描述了成吉思汗占领一个部落之前把印在纸上的风马旗随风飘洒。鄂·苏日台在《蒙古族美术史》一书中也提到风马旗,他在讲到蒙古汗国时期美术的时候说“成吉思汗时期已形成了悬挂风马旗,其画面是蓝色天空中飞驰着一匹骏马,马的右上方镶嵌一轮红日,左上方吊挂一轮明月,左前蹄踏一猛虎,右前蹄踏一雄狮,左后蹄蹬一尾蛟龙,右后蹄踩着一只彩凤,整个画幅的周边有狼牙饰”。[4]因此,很多学者较认同军旗就是蒙古族风马旗的原型,它后来演变成蒙古族崇敬的查干苏勒定。

由于年代久远,已经无法用实物来考证当时的军旗与现在风马旗之间的联系,不过可以确定的是,当时蒙古地区存在过祭旗习俗,这虽不能确定如今风马旗的来源问题,但也成为一种构成因素。

(三)从西藏传入的说法

由于风马旗的形式构成,也有一部分人坚信蒙古族风马旗来源于藏传佛教文化。达亚在他的《风马旗的来源》[5]一文中否定了很多关于风马旗起源的说法,他认为蒙古族风马旗并不是来自古代的旗帜,当时的确有过各种旗帜,但却没有使用五色经幡的传统。在古代的各种文献当中并没有关于蓝底上画白马的图像的描述,所以那些猜测是不足以令人相信的,而查干苏勒定、黑苏勒定与风马旗也是两种不同的文化符号。他还提出风马旗不属于蒙古族,蒙古族从来没有使用风马旗的传统,它传自西藏,随着藏传佛教传入蒙古。

蒙古汗国建立以后,佛教开始传入蒙古地区。直到元代时期,藏传佛教正式成为国教。所以藏传佛教对蒙古族文化艺术领域的影响力是不容小觑的。蒙古族黑苏利定的上半部原来与战争中经常用到的矛的形状相似,大约有一尺长,两刃,中间厚。[6]佛教的传入直接改变了黑苏勒定的造型,上半部的尖顶变成藏族式的三股叉形,并且上面刻有日月。原来的蓝底旗帜四角加上了四神,在颜色方面也从原来的蓝白两色变成蓝、白、黄、红、绿五色,并且印有佛教经书,挂旗帜用的柱子也由一个变成了两个。而旗的四角分别添加了四神。颜色也从原来的蓝白两色变成蓝、白、黄、绿、红五色,并且印有佛教经书。

从风马旗的内涵方面来看,两个民族有着明显的区别。蒙古族所认为的风马旗并不只是一种物质上的旗帜,它还有很多种表现形式,其蕴含的意义也多种多样。而西藏风马旗有三种含义:“一是指在五色布上印有神马、四神、八卦、七曜、二十八星宿、十二生肖、九宫等内容的旗帜;二是指气数、运气、特指五行;三是指插风马的石垛台。”[7]

在西藏,风马旗的祭祀方式更接近蒙古族的敖包祭祀,而与蒙古族风马旗祭祀有很多不同之处。在祭祀内容方面,藏族风马与蒙古族敖包都是用来祭祀神灵的;在祭祀方式上,二者都在山顶建造一个石垛台,上面插上风马旗。不同的是在藏族把插风马旗的石垛台叫做“风马”,但蒙古族眼中的敖包却不等同于“风马”。

大部分史料显示,蒙古族风马旗是在一些祭祀活动中用来祈福降灾的。蒙古族风马旗与藏族风马旗有很多相似之处,但是相似不等于相同。上述几种关于风马旗来源的学说各自有他们的独到之处。笔者拟在此基础上,根据蒙古族的文化属性和思维模式重新对风马旗的形成进行解释。

综合以上几种关于风马旗来源的分析来看,明显忽视了一个重要的问题——蒙古族风马旗与战旗有着非常明显的差异及蒙古族风马旗和藏族风马旗之间的雷同化问题。这种情况可以从现在蒙古族普遍使用的风马旗图像中观察到,如蒙古族敖包上系的风马旗、鄂尔多斯等地区使用的风马经幡、蒙古族家里经常祭拜的风马图像等,都与藏族风马旗十分相似。然而,仅因为这种相似性而断定蒙古族风马旗祭祀观念来源于西藏也是不恰当的。

二、作为一种精神的风马旗

风马旗是崇马民族的产物,是集民俗信仰和造型艺术为一体的祭祀礼仪系统。风马旗的产生是在“宗教观念”的控制下进行的,符合“宗教祭祀”是这种图像的基本前提。它是祭祀祖先的媒介、是寄托美好愿望的载体、是对天神、山神及其他神灵的祭奠、是战争胜利的象征、是勇猛武士的象征、是牲口祭奠仪式的代替品。这种复杂的象征内容决定了风马旗的形成必然复杂。

(一)北方民族的动物崇拜与风马旗

风马旗代表着蒙古族在不同的历史阶段所表现出的信仰观念的形式,它的产生必须符合当时的社会生活与经济基础。蒙古族作为北方众多少数民族中的一员,其社会基础是以游牧狩猎为主的经济生产。这种生活方式的移动性与不稳定性使人们开始寻求一种精神上的稳定。这一点从他们对自然现象的理解方式得以了解。如蒙古族崇拜火神,认为火能使一切事物得到净化,人们从不往火堆里扔污秽之物。蒙古族崇拜日月、崇拜天神,以为闪电是腾格里天神愤怒的表现,所以打雷下雨时一定要举行祭祀仪式。早期的蒙古族对自身生存有利害关系的自然现象进行各种祭祀活动的同时,也赋予神力于某些事物,让其代表繁复的崇拜活动。

北方民族的马崇拜可以追溯到很早的时候,石器时代的岩画、后来的青铜器、金银器等北方民族的工艺品中经常出现马的造型。北方岩画中的马图像可以说是最早关于马的记载。岩画中的马图像也与原始图腾信仰紧密联系在一起。通常是由于狩猎需求,将狩猎对象之一的马形象刻在岩石上,人们对这种造型的描摹和狩猎活动的胜利之间产生的巨大力量是深信不疑的。不难看出,最早的马图像与原始信仰活动之间联系紧密。而青铜器或金银器中的马图像通常代表的是北方民族最高统治者的精神世界。从那些奔跑嘶鸣的马造型中,总能看到如今蒙古族使用的风马旗的影子。(图2、图3、图4)

图3 双马形金佩饰

图4 铜双马首纹饰牌

“神马”最早出现在春秋末年至汉代写成的《山海经·北次三经》中,“……又东北二百里,曰马成之山,其上多文石,其阴多金玉。有兽焉,其状如白犬而黑头,见人则飞,其名曰天马,其鸣自救訆……”[8]神马或称天马,其造型最迟在先秦时期已经出现在人们的宗教信仰中。再从风马旗的组词方式来看,是由“风”和“马”两个字组成。“风马旗实际含义为,风表示印在风马旗上的祈愿文环游世界所用的方式或工具,风是搭载祈愿文隐喻的马,而且常以马背上驮三宝表示这种观念。”[9]“风是马的天然要素,当马疾驰时,风起迎之。当马在静寂的空中快速疾驰时,马尾及马鬃飘逸掠过。风和马都是运行的自然载体,马驮的是宝物,风载的是虚无缥缈之物。”[10]蒙语中叫做“黑毛利”,直译是“气”和“马”两个字的组合。“气”在古代蒙语中与“风”相通,蒙古族把好马或跑得快的马通常叫做“风马”。除此之外,“气”也含有“运气”的意思,代表蒙古族对宇宙万物的观念。

图5 明代《道学源流》龙马图

图6 古代蒙古族国徽(苏利锭)

在北方,马的用途历来广泛。如用来做交通工具、作战、狩猎、贸易等。在秦汉时期的北方乌桓,马是祭祀天地鬼神时的牺牲品,也是举行丧葬仪式时候的陪葬物。鲜卑族也用马作为殉葬品。契丹族以马的数量作为官位升降的标准,“并且契丹人有以白马为图腾的迹象”[11]。于1981年在包头市郊召湾出土的匈奴“釉陶尊”,上面有各种神话故事和祥瑞禽兽,其中就有甲胄武士、翼马等。《周礼·夏管·瘦人》中说道:“马八尺以上为龙,七尺以上为騋,六尺以上为马。”龙马图像其实很早就出现了。藏族称风马旗为“龙马”的习惯应与此有联系。《易·系辞上》:“……河出图,洛出书,圣人则之……”。龙马河图是很早的神话,指伏羲时期在黄河出现的龙头马身的神兽。(图5)为明代《道学源流》中的龙马图像,背上驮有图卷。也有“龙马者,天地之精。其为形也,马身而龙鳞,故谓之龙马。高八尺五寸,颈骼有翼,蹈水不没”的说法。因此,有些学者认为“内蒙古东部地区于公元前3500年前的红山文化出土的碧玉龙,其带鬃的头很可能就是野马的原型”[12]。

吕大吉、何耀华在《喇嘛教前的布里亚特宗教信仰》一书中说道:“白马崇拜,广泛流行于中世纪的蒙古,也早就存在于匈奴人中,至今余波尚存……马不但被认为起源于天神,而且被认为是天神力量的结果。他们相信,在房屋的门槛上或附近的树上钉上马掌,凶神恶煞就不敢接近。为了避免毒蛇伤害,他们要把自己驻扎的地方用马鬃绳围绕起来……”[13]至此不难理解,马在蒙古族心目中是天神的赐予,是“人”和“天”之间的媒介物,人们以马身上的一部分当作驱除邪恶的力量,也是人们祈求平安的一种方式。

风马旗是蒙古族生存环境的必然产物,是建立在早期动物崇拜与建立在祈求平安的心理基础上的一种信仰方式。它包含了蒙古族众多文化元素,如自然崇拜、动物崇拜、祖先崇拜、英雄崇拜等。蒙古族文化的变迁与外来文化的融合不断为其增添新的内容。由于生存条件的相似性,崇拜风马旗的思想在北方各民族中普遍存在,只是图像与祭祀仪式略有区别。因此,不能说祭祀风马旗是某一种民族特有的思想模式。崇拜风马旗的现象是一件事物在不同的环境、不同的民族或文化当中的不同表现方式。如西南一些少数民族在丧葬礼仪中常使用的甲马或纸马,其图像布局与风马旗非常相似;而被称作隆达的藏族风马旗,是用来与神灵进行交流的媒介,也是反映出对自然和神灵的膜拜心理。

(二)风马旗与蒙古族战旗

在历史上,不分地域或民族,对战争胜利的祈望是相同的,战争成为一种具有神圣性的活动,由此产生多种多样的战前祭祀活动,而祭祀战旗即是其一部分内容。这种祭祀形式在史料记载中也有出现。“汉武帝在位期间,开疆拓土,交通海外,每有战事,便告祷太一,并作‘灵旗’,以祈祐出师顺利。”[14]与此相似,北方民族的战争中战旗和战马同样具有神化的特点。

蒙古族的战旗基本上可以分为黑纛、白纛和彩纛。《喀尔喀简史》一书中记载:“旗的颜色是按照缨穗儿的颜色决定的,黑纛为黑色马鬃制成;白纛为乳白色马鬃制成;彩纛是以白色与枣红色马鬃混合制成。”[15]

图7 《元人秋猎图》

黑纛(图6),也叫黑苏利定,是原来蒙古战士在战争中使用的旗帜,战争结束之后,它成为祭祀成吉思汗不可缺少的圣物,因黑纛象征成吉思汗的灵魂,所以人们坚信它拥有神性。黑纛顶部约为1尺3寸长,宽为3.5公分,是一种两边带有利刃、中间较厚、两边较薄的矛状物。将这种矛状物固定在一个圆形木盘之上,木盘的直径约为33公分,厚约3公分。木盘周围共凿出81个小孔,每个小孔都用黑色马鬃穿起,这种穿起来的马鬃在蒙语中叫“呼呼勒”。据说“它的尖顶指向天空,表明只崇拜天神的意义”。[16]《白史》一书中记载:“苏利定是恫吓敌人的吉兆。”[17]蒙古族认为黑色代表英雄的力量与威严,所以黑苏利定含有打败敌人的勇武力量的象征。

白纛,也叫白苏利定,它由一个大苏利定和八个小苏利定组成。白苏利定与黑苏利定的区别是顶部为三股叉形状,有一种观点认为三股叉是蒙古族经常使用的弓箭的象征。“三叉股上有时出现火焰图案,一般在蒙古国的苏利定中出现。火焰图案代表的是风马旗中经常出现的永恒的三股火焰”[18]。三股叉下面有木质圆盘,圆盘上也有81个小孔,均用白色马鬃穿起。

彩纛的形状与前面提到的两种旗没有什么区别,只是以白色与枣红色马鬃组成。“此外彩色苏利定的长柄上套有象征千只慧眼的绣花套。在进行苏利定祭祀时,把绣花套套在长柄上。千只慧眼在黄缎上绣出一千个眼睛的形状。彩色苏利定插在石头雕成的乌龟脊背上,这样做的原因一为象征永远立于不败之地,二为象征长寿。”[19]

在13世纪的时候,蒙古族就已有祭旗的习俗,如军队在征战前后都会祭祀旗纛。《多桑蒙古史》一书中记载“成吉思汗在1206年统一蒙古各部落并建立国家的时候,曾在一座高高的土台之上立起了查干苏勒定”,[20]“起初是蒙古汗国的徽旗,后来随着朝代的更迭和其本身文化内涵的变化,查干苏勒定由徽旗变成了蒙古众人敬仰,奉祀的神旗”[21]。《青史》一书中记录成吉思汗占领一个部落之前的准备场面的时候,说:“……人们把印在纸上的风马旗随风飘洒。”《史集》中有记载:“成吉思汗与太阳汗作战,战胜之后,树起九足白旗,建立了国家……”毋庸置疑,旗纛是保护军队并使其获胜的神物。从相关文献中的记载来看,蒙古族古代使用的战旗与现在人们祭祀的苏利定没有差别。它象征祥瑞与王权,同时它被认为是天旗、神旗。

图8 祭祀风马旗的蒙古族官员

战旗一般都用马鬃作为缨穗,显然,在蒙古族观念中战争与马的关系是非同一般的。蒙古族经过敖包总要下马,剪一撮马鬃放在敖包上来代替奉献活马,表示其鬃尾可以代表马本身。“马鬃尾象征蒙古族威严的气势和福禄……蒙古族认为,一匹马的神圣性全在马鬃和马尾上。”[22]这正符合蒙古族的风马观念。在贩卖马匹的时候,最忌将马鬃马尾全部卖出去,而是将马鬃和马尾剪下作为马的象征物。其主要原因是人们认为马鬃与马尾有神性,能保护剩下的畜群,否则会带来霉运。战旗中的马鬃并不是来做装饰用的,它也象征马的神性。因此鬃尾代替了活马,以永恒的形式融入到战旗中。在祭祀苏利定时,人们也习惯把马鬃与神灯、祭祀器皿放在一起作为祭祀物品。总的来说,蒙古族苏利定是以马皮、马鬃、马尾作为存在形式的一种旗纛。

蒙古族军旗种类与构成都比较复杂,但基本上可以分成两个部分:一是军用兵器;一是军用战马。这对于分析蒙古族风马旗的形成问题非常重要。在当时的蒙古族看来,战旗中的“兵器”与“战马”是战争必胜的象征物,没有兵器就无法作战,没有战马就不能向外扩张。人们坚信拥有这种存在形式的战旗会给战争带来必胜的信念。

如今战争时代早已过去,而战旗的用途与形式也出现了明显的变化。蒙古族逐渐将这种内容转化到布上,以一种平面的形式来表现。虽然在所有的文字记录中,很少提及战旗上悬挂布制经幡,但在图像资料中能找到一些蛛丝马迹。《元人秋猎图》描绘了元代皇家打猎以及军事演习的场面。虽然此画年代存有争议,但其图中描绘的景物应是遵循一定的现实生活场景的。其中皇家队伍所持的旗帜即是在黑纛上悬挂五色布旗(图7)。图8为古代布制战旗,布制经幡被悬挂在苏利定的柄上。旗的颜色为蓝色、马为白色,马背上驮着宝物,旗的反面有三条舌状物。表明蒙古族战旗确实经历了由苏利定转变为布制挂旗的过程。从这面旗纛来看,只有一个宝马图,其他如四神、八宝及各种宗教符号都不存在。从图像上人物的装扮来看,属于清朝,这时藏传佛教早已经传入蒙古,但其它佛教符号并没有影响旗上的图像。

值得注意的是,在布制旗帜产生之前,蒙古族还使用过一种皮质的旗。“在蒙古国,祭祀着一种用黑色小马驹的皮制成的蒙古旗,此旗为完整的马皮,四个马蹄均在上面,并与木柄系在一起。”[23]这说明蒙古族在某一个历史阶段有过以马皮做旗的习惯。这一发现再一次确定了蒙古马与战旗之间存在的密切联系,正因为马是战旗的组成部分,所以在布制旗帜出现的时候,人们把这种精神或战旗的灵魂画在上面,以象征不可知的、抽象的马以及它所拥有的精神。绘画作品中出现的蒙古族战旗是其灵魂的图像化结果。从马背上驮着的宝物来看,蒙古族战旗确实受到了藏族佛教文化的影响。可以说此时的战旗是佛教文化与蒙古族文化的结合物。

一般服务于人类宗教教义的信物,随着社会生活与人类需求的变化,其职能也会发生许多变化。祭祀风马旗的习俗最初是由蒙古族的动物崇拜信仰开始形成,到了战争时期又将这种动物的鬃尾与兵器结合做成战旗。战争时期结束之后,这种崇拜意义失去了其真正的作用,它又以平面的形式出现在蒙古族信仰中,承载着蒙古族对神灵、生活和一切美好事物的祈盼。

(三)蒙古族风马旗与藏族风马旗

13世纪的北方草原经历了频繁的战事,就在这个时期佛教渐渐传入北方草原,直到蒙古族建立真正的政权,将藏传佛教正式定为国教。佛教的传入必然对原有的宗教信仰及文化模式造成不同程度的影响,这种影响已在前文中作了详细的分析,主要涉及到风马旗的造型和颜色的变化,在此不再赘述。

而关于藏族风马旗的来源问题,谢继胜在《风马考》一书中认为:“公元619年中原易经、五行观念和道教的理论逐步深入藏传佛教,送魂幡吸收了汉族太极阴阳的内涵和五行、五方神的布局,并把汉地五方神四象所示动物根据藏族的信仰作了调整,形成了今天的西藏风马的图像布局。”[24]不难发现,藏族风马旗与汉地文化有密切的关系,它是在汉族阴阳五行观念的基础上结合佛教文化而形成的宗教现象。

蒙古族风马旗的形成显然是在藏传佛教传入之前,而后期则由于受到其影响,在图像布局方面有着相似的特点。这种图像上的相似与佛教传入有关,但并不是取决于佛教传入。造成这一局面的根本原因是藏传佛教文化与蒙古族传统观念造就的心理模式有了一定的契合,“既是外来题材,又继承了民族文化中那较恒稳的审美情趣”[25]。藏传佛教文化在审美形式上得到了承认,才会在整个蒙古族风马旗文化的发展过程中成为较恒定的、独立的文化元素,影响并发展至今。

注释:

[1]满都夫《蒙古族美学史》,辽宁民族出版社,2000年12月版,第149页。

[2]多桑《多桑蒙古史》,冯承钧译,上海古籍出版社,2014年3月版,第115页。

[3]阿斯钢《蒙古秘史》,特·官布扎布译,新华出版社,2007年1月版,第243页。

[4]鄂·苏日台《蒙古族美术史》,内蒙古文化出版社,1997年4月版,第18页。

[5]《内蒙古社会科学》,1994年第2期,第45—51页。

[6]客列亦惕·沙日乐岱、客列亦惕·那楚克《成吉思汗祭祀文化》,内蒙古人民出版社,2007年11月版,第4页。

[7]谢继胜《风马考》,唐山出版社,1996年10月版,第65页。

[8]袁珂《山海经全译》,贵州人民出版社,1991年版,第79页。

[9]谢继胜《风马考》,(台湾)唐山出版社,1996年版,第78页。

[10]罗伯特·彼尔著/绘《藏传佛教象征符号与器物图解》,向红笳译,时报文化出版企业,2007年版,第92—93页。

[11]阿木尔巴图《蒙古族美术研究》,辽宁民族出版社,1997年版,第78页。

[12]郭物《中国古代战车战马》,四川人民出版社,2004年版,第21页。

[13]吕大吉、何耀华主编《中国各民族原始宗教集成资料》蒙古族卷,中国社会科学出版社,1999年版,第617页。

[14]金维诺、罗世平《中国宗教美术史》,江西美术出版社,1995年6月版,第15页。

[15]包金钢、胡日尔巴特尔《喀尔喀简史》,内蒙古教育出版社,1990年3月版,第650页。

[16]客列亦惕·沙日乐岱、客列亦惕·那楚壳《成吉思汗祭祀文化》,内蒙古人民出版社,2007年版,第5页。

[17]留金锁整理《十善福白史册》,内蒙古人民出版社,1981年2月版,第85页。

[18]赛音吉日嘎拉编《蒙古族祭祀》,赵文工译,内蒙古大学出版社,2008年版,第205页。

[19]赛音吉日嘎拉编《蒙古族祭祀》,赵文工译,内蒙古大学出版社,2008年版,第222页。

[20]多桑《多桑蒙古史》,冯承钧译,上海古籍出版社,2014年3月版,第115页。

[21]阿斯钢著《蒙古秘史》,特·官布扎布译,新华出版社,2007年版,第243页。

[22]席·哈斯巴特尔《蒙古马鬃尾之探究》,内蒙古人民出版社,2005年版,第8、44页。

[23]瓦·赛音朝克图《蒙古人的生命崇拜》,内蒙古人民出版社,1998年版,第107页。

[24]谢继胜《风马考》,唐山出版社,1996年版,第109页。

[25]王朝闻、邓福星《中国美术史(第四卷)》,北京师范大学出版社,2011年1月版,第215页。

艾尔米塔什博物馆鸟瞰