新常态下促进农民合作社健康发展研究报告(一)

2016-11-30农业部农村合作经济经营管理总站课题组

■ 文 / 农业部农村合作经济经营管理总站课题组

新常态下促进农民合作社健康发展研究报告(一)

■ 文 / 农业部农村合作经济经营管理总站课题组

农民合作社是带动农户进入市场的基本主体,是发展农村集体经济的新型实体,是创新农村社会管理的有效载体。当前,农民合作社蓬勃发展,已成为重要的新型农业经营主体和现代农业建设的中坚力量。要顺应农业发展的新变化,体现时代的新要求,树立发展新理念,进一步发挥载体和纽带作用,组织带领广大农民群众共同参与国内外市场竞争。

一、农民合作社发展的情况和成效

农民合作社呈现方兴未艾的良好态势,处于历史上最好的发展阶段。

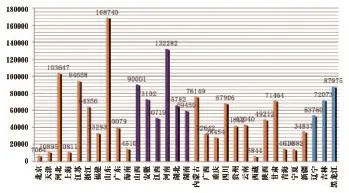

数量持续增长,截至2016年8月底,全国依法登记的农民合作社达171万家,是2007年底(《农民专业合作社法》施行)的近65倍,年均增长59%,平均每个行政村将近3家合作社;东部占32%,中部占27.5%,西部占28%,东北地区占12.5%。

图1 2006年—2016年8月底全国农民合作社数量及增长率

图2 各省(区、市)农民合作社数量

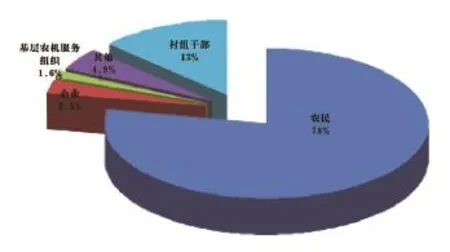

带动能力增强,入社农户占全国农户总数的42.8%,社均成员61户。从法定代表人(理事长)身份看,普通农民占78%、村组干部占13%、企业占2.5%、基层农技服务组织占1.6%、其他社会力量发起成立的占4.9%。

图3 全国农民合作社法定代表人(理事长)身份构成图

产业分布广泛,涵盖粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶等主要产品生产,并扩展到农机、植保、民间工艺、旅游休闲农业等多领域,其中种植业约占53%,养殖业占28%,服务业占8%,林业和其他产业占11%。

图4 全国农民合作社产业分布构成图

服务领域拓宽,合作社组织形式、产业业态、运行机制上不断创新,在专业合作的基础上探索出股份合作、信用合作、合作社再联合,超过一半的合作社提供产加销一体服务。农民合作社规范创新、多元开放、融合共享,在促进农业适度规模经营、推动农业供给侧结构性改革以及带动农民就业增收、脱贫致富中发挥着重要作用。

——成为现代农业经营体系的牢固纽带。现代农业经营体系以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑,是新型农业经营主体、组织方式、服务模式的有机组合。农民合作社上接龙头企业,下联普通农户和家庭农场,在现代农业经营体系中处于承上启下的关键环节,起到联结主体、集聚资源的重要作用,是构建立体式复合型现代农业经营体系的组织基础。集新型经营主体与传统农户于一身,搭建起多元主体融合的组织框架。合作社成员类型多样,普通农户成员占86.7%,200万个专业大户和家庭农场及50万家农业企业和社会团体成为合作社成员。有的龙头企业直接参与兴办合作社,探索建立企业与农户之间的有效利益联结机制。浙江省经工商登记的23719个家庭农场,基本上都加入了合作社。融生产与服务于一体,形成资源要素集聚的开放载体。合作社发挥贴近农民生活、服务农民生产的优势,与农业企业开展土地、资产、技术多种资源要素合作,在产业链上形成合理分工。全国有20多万家合作社与龙头企业在农资供应、产品销售、技术创新等方面进行了有效对接。合作社通过提供耕种收运各环节农业社会化服务,带动支持家庭农场、传统农户生产经营。

——成为推进适度规模经营的有效载体。规模过小是我国农业现代化的最大制约,现代农业建设要求发挥多种形式适度规模经营的引领作用。农民合作社着重发展土地规模经营和专业化规模化服务,双管齐下有效提高了规模经营水平。通过流转土地经营权或吸引农民带地入社入股,扩大了生产经营规模。2015年,家庭承包耕地流转入合作社的面积为9737万亩,占流转总面积的21.8%,其中入股合作社面积1560万亩。一些农户还将土地折股组建土地股份合作社,入股土地面积3157万亩。通过提供代耕代种、联耕联种、土地托管、产供销统一服务,提高了服务规模经营水平。2015年,合作社为成员提供产加销一体化经营服务总值10620亿元,比2010年增长107.5%。农业服务类合作社超过10万家,其中农机合作社5.4万家、作业服务面积7.12亿亩、占农机作业总面积的12%。

——成为推进农业供给侧结构性改革的重要力量。农业供给侧结构性改革是提高农业质量效益和竞争力的关键所在。合作社根据市场变化,创新供给激活需求,使农业生产由“生产导向”转向“消费导向”,组织农产品标准化、品牌化、绿色化生产,发展新产业新业态,有效推进了农业供给侧结构性改革。调整种植结构,“镰刀弯”地区玉米结构调整,合作社等新型经营主体成为调减玉米结构的主力军。辽宁省阜蒙县2016年调减玉米种植20.6万亩,有15.1万亩、占73.2%是由新型农业经营主体完成的,其中合作社和家庭农场调减玉米种植3.9万亩,占总调减面积的18.9%。阜蒙县老河土镇玉米调减1.5万亩种植花生,全部由16家合作社和家庭农场完成。坚持绿色发展,一些合作社积极发展生态农业、循环农业,指导农户开展标准化清洁化生产,严格化肥、农药、饲料添加剂等投入品使用,推进畜禽粪便、农作物秸秆、废旧农膜资源化利用、无害化处置,建设资源节约型、环境友好型农业,实现绿色发展、循环发展、低碳发展。截至2015年底,已有8万多家合作社实施标准化生产,7万多家合作社注册商标,超过4万家合作社通过“三品一标”农产品质量认证。浙江省仅2015年就有9883家合作社建立农业生产记录,5373个合作社组织实施农业标准化生产,5256家合作社建立产品质量追溯制度和安全监测体系。延长产业链条,合作社在市场需求导向下由传统单一的生产端逐渐向市场端延伸,实现种植养殖、加工、销售等环节的内生融合,在自身产业链条相加过程中,实现了产品价值链相乘提升。2万多家合作社创办加工实体,2万多家合作社开设社区直销店搞“农社对接”,还有的合作社开展直销配送、会员制消费、认购式销售等营销创新,推动优质安全农产品更有效率地流向消费者。

——成为带动农民增收脱贫致富的稳定渠道。增加农民收入是“三农”工作的中心任务,合作社是带动农户增加收入、发展现代农业的有效组织形式。2015年,合作社社均可分配盈余8万—10万元,每个成员当年平均分配盈余1597元。据各地上报,合作社成员普遍比生产同类产品的非成员增收20%以上,运行规范的示范社高达30%—50%。特别是农民合作社作为产业扶贫的重要载体,积极发挥对贫困人口的组织和带动作用,强化与贫困户的利益联结,在促进贫困农民就业增收方面作用明显,示范社表现更为突出。据统计,有10.6%(744家)国家级示范社位于297个国家级贫困县中,带动成员22.8万户,户均收入比非成员农户高出20%。合作社致力于提高贫困户经营收入,对成员提供技术示范、服务保障、产品销售等低成本便利化服务,增加贫困农户农业生产经营性收入。据分析,国家级贫困县的国家级示范社社均经营收入1304万元、盈余182万元,包括贫困户在内的成员户均分红5049元。扩大贫困户就业容量,合作社拓展加工流通、休闲观光、乡村旅游等新产业新业态,增加用工需求,为贫困农户提供了可胜任的就业岗位,增加其工资性收入。重庆市潼南区有1000多个贫困农户在合作社就业,年增收1500多万元。盘活贫困户土地资源,合作社通过吸收贫困农民以土地入股,实现了资源变资产、农民变股东,增加了贫困农户的财产性收入。国家级贫困县的744个国家级示范社土地入股面积达到77.2万亩,占当地流转土地总面积的56.3%。陕西省紫阳县瓦庙镇魔芋合作社按照每年400元折股吸纳贫困户土地入股、统一规划和生产经营,可分配盈余的70%按照土地入股份额年终分配。财政资金折股量化长期受益,贫困地区将投给农村的财政资金、项目资金、扶贫资金折股量化到农民个人,以入股的方式投入到合作社,并把财政项目形成资产转交合作社持有管护,使国家一次性投入、农民一次性受益转变为财政投资长期保值、农民群众持续受益。江西省井冈山市新城镇156户贫困农户将产业扶贫资金入股合作社,每年获得10%—20%的股金收益回报。合作社还提高了贫困户的素质能力,增强了其脱贫致富的内生动力。(待续)