族群多样性与贫困治理

——来自四川连片特困地区贫困县的证据

2016-11-28郑长德

郑长德

族群多样性与贫困治理

——来自四川连片特困地区贫困县的证据

郑长德

近年来,关于族群多样性影响经济发展已有相当广泛的研究。利用四川省县域数据研究族群多样性对贫困发生率的影响,结果显示,第一,总人口中少数民族人口占比越高,贫困发生率越高,因此少数民族贫困是我国今后反贫困工作的重要对象;第二,少数民族族群多样化与贫困间呈现出非线性关系,呈现出倒U型关系;第三,少数民族族群极化指数与贫困发生率间有负向关系。这些关系,说明各地区的少数民族族群构成确实与贫困间有显著关系,族群多样化程度越高,族群关系越和谐,对贫困的减缓有促进作用。政策含义是,各地区在制定相关发展政策时,不仅要考虑少数民族人口总量,还应考虑少数民族中民族的构成情况。

族群多样性 贫困 人口

一、问题的提出

改革开放以来,中国的扶贫开发取得了世所注目的进展,特别是随着《国家八七扶贫攻坚计划(1994~2000年)》和《中国农村扶贫开发纲要(2001~2010年)》的实施,使得农村贫困人口大幅减少,收入水平稳步提高,贫困地区基础设施明显改善,社会事业不断进步。中国的反贫困为推动全球减贫事业发展作出了重大贡献。另一方面,由于我国经济社会发展总体水平不高,区域发展不平衡问题突出,制约贫困地区发展的深层次矛盾依然存在。扶贫对象规模大,相对贫困问题凸显,返贫现象时有发生,贫困地区特别是集中连片特殊困难地区发展相对滞后,扶贫开发任务仍十分艰巨。

据统计,按照年人均收入2300元(2010年不变价)的农村扶贫标准计算,2014年我国农村贫困人口为7017万人。这7000多万贫困人口,主要分布于集中连片特困地区。特别是,民族地区“群众困难多,困难群众多”。据测算,2014年民族八省区农村贫困人口为2205万人,占全国农村贫困人口的31.4%,贫困发生率为14.7%,高出全国7.5个百分点。民族地区不仅贫困面大,而且随着扶贫开发的深入,面临的扶贫攻坚任务越来越重,是打好扶贫攻坚战的“硬骨头”。中央民族工作会议(2014)指出;“搞好扶贫开发,重点抓好特困地区和特困群体脱贫”。“要创新思路和机制,把整体推进与精准到户结合起来,加快推进集中连片特殊困难地区区域发展与扶贫攻坚,提高扶贫效能”。

影响贫困地区减贫与发展的因素很多,近年来,许多学者对于民族地区的减贫与发展进行了有益的探讨,但是对各地区民族构成与贫困和发展的关系关注不多。另一方面,近年来,族群多样性对经济发展的影响得到经济学、社会学、人类学等学科的学者的重视。但也很少关注族群多样性与贫困和反贫困的关系。

考虑到我国的贫困地区主要是多民族聚居地区,民族构成的多样性是影响这些地区减贫的基本因素。本文基于四川省县域数据,分析民族构成与贫困间的关系。

二、相关文献

长期以来,经济增长与发展被认为是自然资源、技术创新和人力资本作用的结果。但最近有大量关于族群异质性与经济发展间的关系的研究,这些研究涉及到族群多样性与经济发展的诸多方面,如经济增长、收入分配、制度质量,等。既有理论方面的探讨[Esteban and Ray (1994);Montalvo and Reynal-Querol (2002, 2005);Alesina and La Ferrera (2005);等],更多的是实证研究。实证研究所涉及的空间尺度既有国际层面的[Easterly and Levine(1997);Collier and Gunning(1999);Alesina et al.(2003);Collier(2000, 2001); Alesina and La Ferrera (2005); Quamrul Ashraf, Oded Galor(2011);等],更多的是关于国内地区层面和城市层面[Glaeser, Scheinkman, and Shleifer (1995); Rappaport (1999); Glaseser et al. (1995); Alesina and La Ferrera (2005); Florida (2002); Ottaviano and Peri (2006);等]。

研究族群多样性对贫困发生率的影响的文献还比较少。Ambuj Neupane(2012)利用动态面板建模技术实证分析了伊利诺伊州族群多样性对贫困发生率的影响,发现族群多样性与贫困发生率间呈现出倒U型关系,即随着族群多样性的增加,贫困发生率先上升,然后下降。除了Ambuj Neupane(2012)的研究外,关于族群多样性与贫困关系的研究,Jeffrey G. Williamson(2006)研究了1914年前的全球化和1950年后的全球化,西方国家移民的族群多样性的变化,利用了族群多样性——增长争论中的极化指数,分析了族群多样性与贫困陷阱间的联系。Andrej Tusicisny(2014)的研究证实,族群多样性并不必然导致贫困陷阱,取决于制度和政策等因素。

本文集中于族群多样性对贫困的影响。多民族是我国的一大特色,也是我国发展的一大有利因素。但是由于历史和地理的因素的影响,某些民族地区经济发展水平滞后,贫困面大,贫困程度深,返贫率高,扶贫难度大一直是民族地区发展的难点所在。关于贫困的研究文献很丰富,但国内关于族群多样性与贫困关系的研究尚不多,郑长德(2014)简单地分析了四川集中连片特困地区的贫困与少数民族的关系,发现少数民族人口比例高的地区,贫困发生率也比较高。这里利用四川省县域贫困数据和人口构成数据,运用计量经济学方法分析了各县域农村贫困发生率与族群多样性的关系。

三、理论框架

分化理论和极化理论是解释族群多样性对经济发展影响的最一般的理论。这些理论彼此间互补。分化阐述的是某经济体内多个民族的影响,而极化理论阐述的是族群间的差异化程度的影响。Alesina and La Ferrera (2005)对族群异质性与经济发展的相关文献进行了综述。他们认为异质性增加的成本起源于对公共政策和公共品达成一致的能力下降。换句话说,随着一个经济体变得在民族方面更加分化,不同的族群不能以整个经济的成本达成公共品的一致意见。族群异质性增加的收益来源于产品的多样性。想要最大化总福利的社会计划者要平衡公共品消费减少的成本和私人部门生产率增加的收益。这一论点与下述观点一致,与族群异质性相关联的收益,在富裕经济的发达社会相关性更高,因为这些经济会有办法把人口的族群多样性所提供的技能多样性资本化。

根据分化理论,当一个社会变得在民族方面越是多样,由于公共品和公共政策的下降,经济绩效将递减,直到某点,在该点后,族群多样化增加将增加经济绩效,这意味着族群多样性与经济绩效间呈现出U型曲线。本文将看到族群多样性与贫困间的关系是否遵循倒U型关系,因为贫困是和经济绩效负相关的。

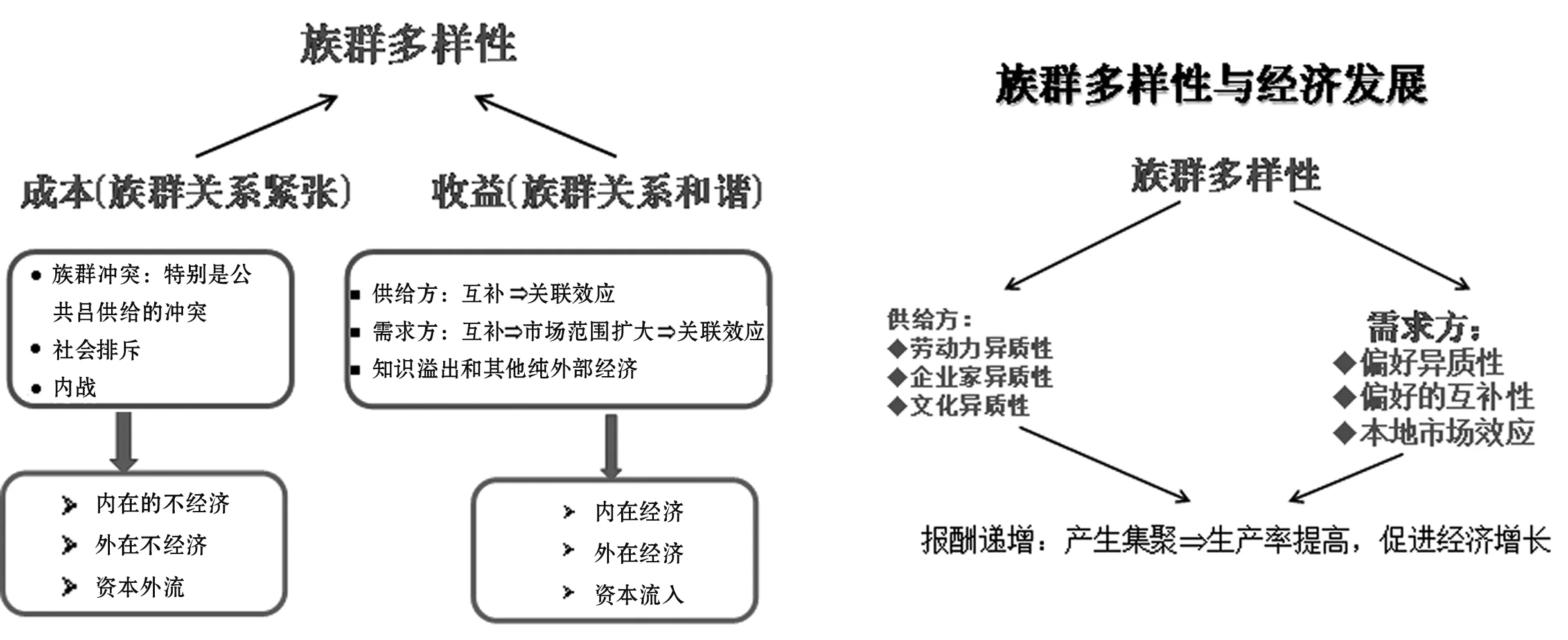

沿着以前的文献的思路,本文用ELF指数测度分化程度,利用Q指数测度极化①。本文认为族群多样性是否利于减贫,决定于各民族间的关系,而这又受制度和政策的影响。如果族群关系紧张,多民族带来的是成本,包括族群冲突,特别是关于公共品供给的冲突,社会排斥,极端情况下是内战,结果在经济上就是内在的不经济和外在的不经济,导致要素外流,从而不利于经济发展,也就不利于减贫,通常情况下这种情况带来的是贫困的加剧;如果族群关系和谐,多民族带来的收益,包括供给方的互补和关联效应,需求方的互补与关联效应,结果的内在经济和外在经济及要素的流入,从而促进经济增长,如果增长是益贫的,从而起到减贫效果。

因此,族群多样性是否有利于经济增长和贫困减缓,取决于族群关系和经济发展的阶段。如果族群关系紧张,族群多样性不利于经济增长和减贫;如果族群关系和谐,族群多样性促进经济增长和减贫。

图1 族群多样性与经济增长、减贫

资料来源:作者绘制。

四、四川省农村的贫困

四川是全国扶贫开发攻坚任务最繁重的省份之一,农村贫困具有人口多,贫困面大,贫困程度深等特点。

(一)四川农村贫困概况

四川农村贫困人口主要集中分布于秦巴山区、乌蒙山区、大小凉山彝区、高原藏区等4大连片贫困地区的88个贫困县。据统计,从2012年到2015年四川省农村贫困人口从750万人减少到497.65万人,贫困发生率从11.5%下降到7.7%。

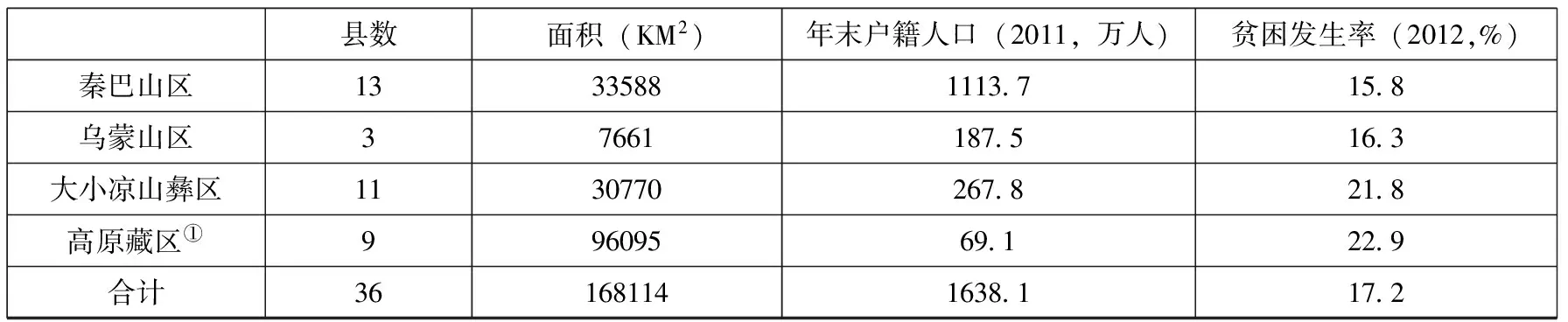

2012年末,四川省共有贫困人口749.77万人,贫困发生率为10.8%,四大片区共有贫困人口440.66万人,贫困发生率为15.1%,比全省高出近5各百分点,贫困人口占四川省58.77%。各片区2012年贫困状况见表1。从贫困人口数量看,秦巴山区贫困人口数量占四大片区贫困人口总数的66.4%,占四川省贫困人口总数的39%,从贫困发生率看,大小凉山彝区、高原藏区贫困程度最重,贫困发生率分别高出全省14.2和12.3个百分点②。

表1 2012年四大片区贫困发生率及比较

资料来源:作者根据四川省扶贫与移民局调查数据整理。

(二)多维贫困

贫困是一个多维度的现象。四川连片特困地区的贫困,不仅表现在收入贫困上,更表现在受教育程度、基本公共服务的获得等方面,呈现出多维贫困的特点。在基本的医疗、卫生条件和基础教育方面,尽管这些地区已经取得了很大进步,但许多农村地区,尤其是偏远的农村地区,迄今仍然停留在比较落后的水平上。一方面,由于这些地区主要分布在边际区位,生存环境较差,公共产品供给具有更加重要的作用。现实的情况是,社会发展滞后,社会公共服务水平落后其他地区。表2列出了四川连片特困地区中60个“国家连片特困地区县”分区基本公共服务的获得情况,可以看出,交通基础设施、通电、医疗卫生、基础教育、文化等方面,四川连片特困地区的形势依然非常严峻,特别在自然村层面,基本公共服务供给严重短缺,极大地制约了各类人口,特别是贫困人口对经济机会的获得和利用,从而严重影响了贫困人口的脱贫,更不用说收入的持续增加了。

另一方面,四川连片特困地区由于所处地理环境地质灾害频仍,地方病颁发,因灾因病致贫、返贫现象突出。四川省2000年的返贫人口为54.8万人,是当年脱贫人口的109.5%;2004年,四川秦巴山区发生洪灾,致使返贫人口超过了当年的脱贫人口;2005年四川省返贫人口在20%以上;2006年这些地区又发生特大旱灾,返贫的人口大大增加;2008年,受汶川大地震的影响,四川省各个贫困村因灾返贫人口大量增加,贫困发生率由灾前的20%上升到60%以上。通江县是新时期国家扶贫开发工作重点县,按2300元扶贫新标准,还有贫困人口30.6万,贫困发生率44.3%,有27万人生活在条件十分恶劣的边远高寒山区,旱、涝、凝冻、冰雹、泥石流、山体滑坡等自然灾害频发,因灾、因病致贫返贫现象突出③。

表2 四川省“国家连片特困地区县”的多维贫困

资料来源:作者根据四川省扶贫与移民局调查数据整理。

(三)贫困的代际传递和慢性贫困

贫困的代际传递是扶贫工作中的一个老大难问题,我们认为也应该是当前扶贫工作的重点之一。四川连片特困地区的贫困具有贫困的代际传递突出的特点。研究贫困问题的学者发现,贫困的持续性往往与家庭是否贫困有着密切的联系。以凉山彝族自治州为例,全州集中连片的贫困地区达4.16万平方公里,占总面积的68.9%,还有11个国家扶贫开发工作重点县、占全省的30.6%,3743个行政村中还有贫困村2561个,尚有9个乡、740个建制村不通公路,777个自然村不通广播电视,按照国家扶贫新标准2300元测算,全州贫困人口达107.67万人,贫困发生率达25%,比全国贫困发生率高11个百分点,比全省贫困发生率高5个百分点④。凉山州的贫困人口有大部分长期处于贫困状态,难以摆脱贫困或者摆脱贫困后不久又再次陷入贫困,带有慢性贫困的特征。

贫困的代际传递在宏观上可以从贫困县的演变反映出来。我国的贫困县制度是1986年开始的。当年国家重点扶持的贫困县全国有331个,四川有10个。1988年全国把27个牧区和半牧区县列为贫困县,四川有5个⑤。这样,20世纪80年代四川有15个国家重点扶持的贫困县(国家级贫困县),到2012年国家扶贫开发工作重点县调整时,这15个中有13个(86.67%)依然是国家扶贫开发工作重点县;1994年《国家八七扶贫攻坚计划》确定的有国家重点扶持的贫困县,四川有31个,这个数据和具体县到2006年《中国农村扶贫开发纲要》没有变化,到2012年这31个中有25个(80.65%)依然属于国家扶贫开发工作重点县。同时,2012年四川省的国家扶贫开发工作重点县增加为36个。这些数据说明,一开始就是国家级贫困县的,2012年依然是国家级贫困县的概率在80%以上(表3)。

我国的扶贫开发已经持续了30多年,贫困县制度也快30年了。虽然贫困县的标准随时代变化有所调整,但贫困县的名录总体上维持不变,这一方面说明扶贫开发、消除绝对贫困的任务确实很艰巨,同时也说明了贫困在空间上存在持续性,当然这也和我们的扶贫开发非某些制度设计有关。

表3A 四川省“国家级贫困县”的转移矩阵(1986~2012)

表3B 四川省“国家级贫困县”的转移矩阵(1994~2012)

资料来源:作者计算。

(四)贫困的空间集聚与空间差异

四川的农村贫困在空间分布上是非均衡的,一方面36个“国家扶贫开发工作重点县”集中于四大片连片特困地区,表现为“贫困的空间集聚”(表4)。 同时,“插花”贫困现象依然存在。

表4 贫困的空间集聚:国家扶贫开发工作重点县

资料来源:作者根据《四川省统计年鉴》(2013)计算。

另一方面,2012年连片特困地区的贫困发生率平均为17.53%,其中最高的是色达县,为27.3%,其次是喜德县,25.9%,最低的是通川区,为8.4%。根据平均贫困发生率,可以把这这些县划分为如下几种类型(表5),可以看出:重度贫困县主要分布于高原藏区和大小凉山彝区⑥。

表5 四川连片特困地区贫困县的类型(个)

资料来源:作者计算。

(五)老年贫困、儿童贫困与少数民族贫困

四川连片特困地区人口的老年化进程是比较快的。例如,秦巴山区65岁及以上人口占比,2000年时不到7%,2010年达到11.44%;乌蒙山区也从7.78%上升到10.55%,已属于老年型人口。

从家庭情况看,2010年有65岁及以上老年人口的户数的比例:秦巴山区为26.93%;乌蒙山区为28.18%;大小凉山彝区为18.11%,高原藏区为22.38%;全省为26.01%,平均来说四川连片特困地区1/4以上的家庭有65岁及以上的老年人口。从有老年人口户数的结构看,与2000年比较,有2个、3个及以上老年人口的户数比例快速提高,例如,秦巴山区2000年有65岁及以上老年人口的家庭中,2个、3个及以上老人的比例为23.36%,2010年该比例达到30.49%;乌蒙山区该比例从21.58%增加到25.97%;大小凉山彝区从18.37%增加到24.22%,高原藏区从22.77%增加到28.88%。这些数据的变化说明,四川连片特困地区老年人口的抚养问题是比较严重的⑦。

再从老年人口健康状况看,老年总人口中,60岁及以上老年人口中不健康但生活能自理及生活不能自理的老年人口占比较高,大大超过了四川省的平均水平。四川连片特困地区农村医疗条件差,“看病难,看病贵”的问题很严重,结合这些老年人口的健康状况,可以想象老年人的医疗贫困问题有多严重。

从60岁以上老年人口的生活来源结构看,劳动收入和家庭供养是老年人口生活来源的主体,平均要占90%以上,此外是离退休养老金和最低生活保障。结合连片特困地区农村人均收入低,青壮年劳动力外出打工时间超过了半年以上,尤其是秦巴山区和乌蒙山区,农村绝大多数青壮年劳动力一年平均在外打工时间在10个月以上,留守老年人口比重大。据我们对巴中市巴州区水宁寺镇凉风村的调查,该村总人口420户,1624人,在家劳动力不足200人,全村有特困户119户569人,有留守老人272人。据了解,秦巴山区许多山区和半山区乃至接近城镇的村,基本情况类似。特别需要指出的是,四川连片特困地区的老年人口贫困问题还会更加严重。

与老年贫困一样,连片特困地区的儿童贫困也比较严重。据调查,巴中市义务教育阶段留守学生22.3万人,占义务教育学生总数的52%,其中农村20.4万,约占留守学生总数的92%。巴州区凉风村全村共有中小学生152人,其中留守学生86人,占56.58%。广元市总人口300多万,有65万人长期在外打工,留守儿童数量很大。特别是在大小凉山彝区,由于父母吸毒等因素引起的“失依儿童”,实际上已经成为一个严重的社会问题⑧。

大小凉山彝区和高原藏区是四川省少数民族集聚区,这些地区进入连片特困地区的县有45个,少数民族人口占比在13.47%(金口河区)~98.36%(美姑县),这些区域中的农村贫困人口主要是少数民族。

五、族群构成与贫困的关系

四川是一个多民族省份。2010年人口普查表明,少数民族人口占四川省总人口的6.10%,虽然比重不高,但少数民族分布地域辽阔,民族自治地方包括甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州和凉山彝族自治州三州和峨边彝族自治县、马边彝族自治县,北川羌族自治县和木里藏族自治县四个自治县,除了民族自治地方外,还有16个(区)县经四川省人民政府同意为少数民族地区待遇县。总面积340166平方公里,占四川省总国土面积的69.99%。2012年末户籍总人口875.3万人,占四川省的9.62%。分县看,少数民族人口占比最高的是凉山州美姑县,为98.36%,有41个县少数民族人口占比超过50%。四川省的连片特困地区中高原藏区、大小凉山彝区均属民族地区,88个片区县中,属于民族自治地方和享受少数民族地区待遇县54个,占比超过60%。

(一)数据与方法

本文的研究涉及各县农村贫困发生率、民族人口数据等。其中民族人口数据来自《中国2010年人口普查分民族人口资料》,贫困数据来自四川省移民扶贫局。分析中用到的其他数据来自《四川省统计年鉴》。2012年底四川省有181个县级行政单位,考虑到有几个县级单位是大城市的辖区,没有农村人口,研究中没有考虑在列,这样本研究的样本数为176个。

本文在实证分析中使用的指标有:

(1)少数民族族群多样性指数:

式中,si是第i个少数民族占地区少数民族人口的比例,N=57(包括55个少数民族和其他未识别民族及外国人加入中国籍)。族群多样化指数测度的是在某个地区随机选择的个人属于不同族群的概率。EDI随族群数而增加,因此换句话说,随着一个县域族群多样化的增加,EDI会从0增加到1。这里之所以没有考虑汉族人口,主要考虑到很多县汉族人口占比超过90%,如果计算族群多样性指数中包括了汉族,很多县的这个指数非常低。

(2)族群极化指数:

(3)少数民族人口占比(mp):县域少数民族人口占县域总人口的比例。

(4)贫困发生率(PR):县域内农村低于贫困线的人口占农村人口的比例。

(5)控制变量:研究中选用了农村居民人均纯收入(Y)、全社会固定资产投资占地区生产总值比重(I)、非农业人口占比(UR)、财政支出/地区生产总值(%)(PF)、等级公路比重(%)(R)、公路综合密度(Rd)、小学综合密度(Pd)、医院卫生院综合密度(Hd)、卫技人员/万人(HP)作为控制变量。

本文估计用的模型为

povertyi=α1Qi+βiControli+vi

(二)描述性分析与相关分析

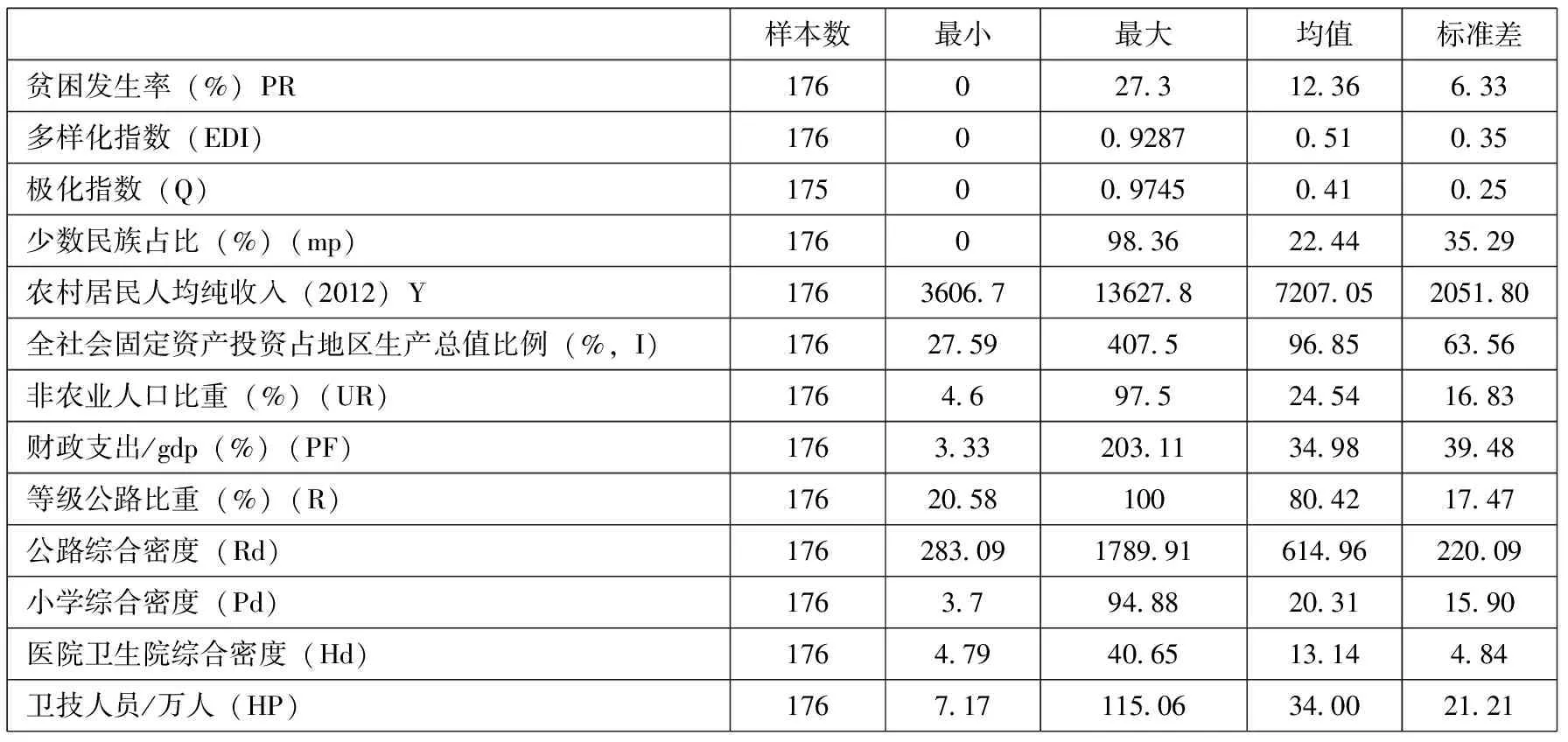

表6给出了变量的描述性统计。变量的相关系数矩阵如表7所示,可以看出,在统计上,贫困发生率与少数民族族群多样化指数、极化指数、农村居民人均纯收入、非农业人口比重显著负相关,与医院卫生院综合密度和卫技人员/万人负相关明显,而与少数民族人口占比、财政支出占比显著正相关,与投资占比也呈现出正相关,与公路和小学的相关变量间相关关系不明显。图2绘出了四川省县域少数民族族群构成与农村贫困发生率间的拟合关系。

表6 变量的描述性统计

资料来源:作者计算。

表7 变量的相关系数矩阵

资料来源:作者计算。

图2 四川省县域少数民族族群多样性与贫困

资料来源:作者绘制。

(三)回归分析

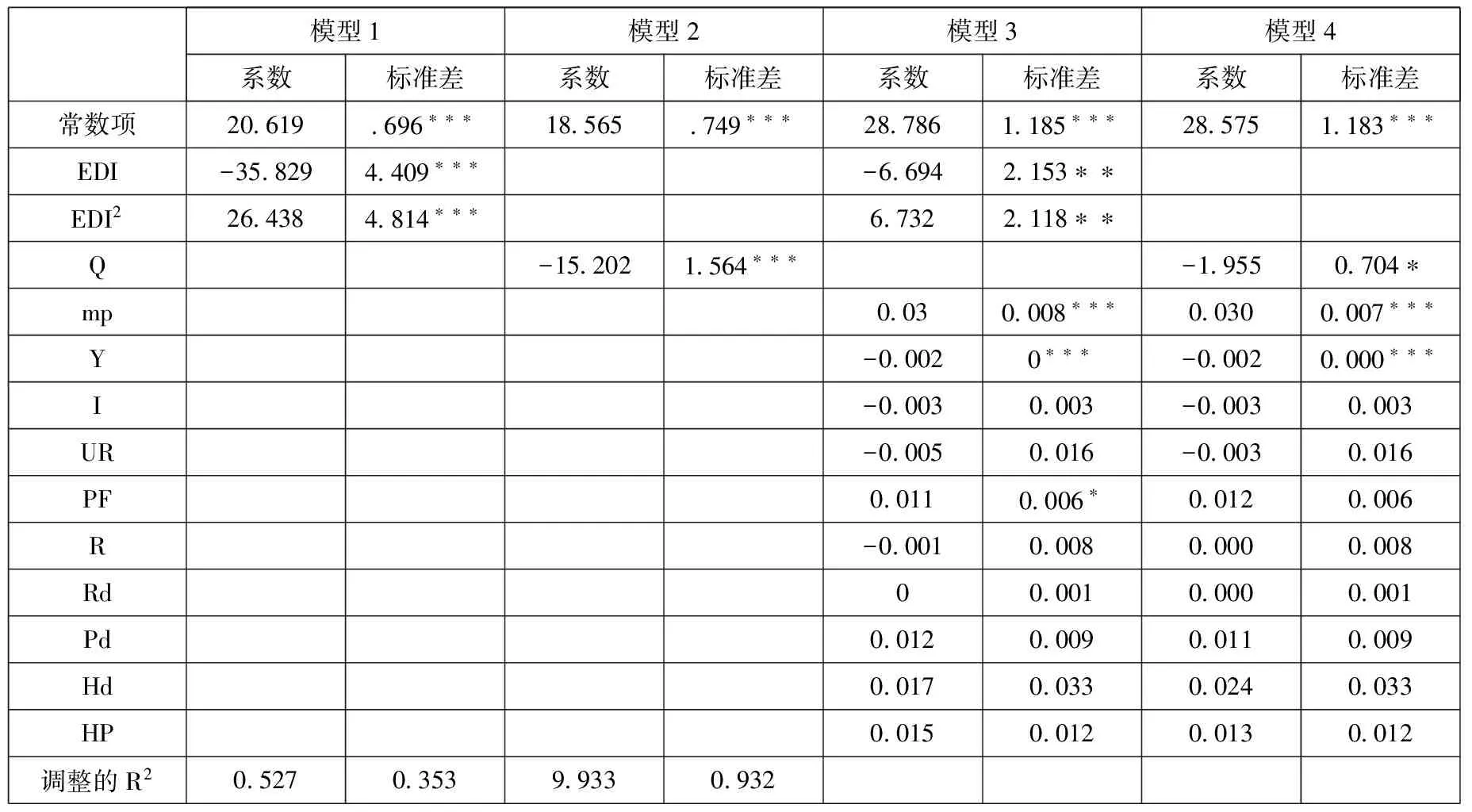

利用前面的估计模型,以贫困发生率作为被解释变量,回归分析的结果如表8所示。可以看出,贫困发生率与少数民族族群多样化指数间存在非线性关系,与少数民族族群极化指数间存在负向线性关系。

表8 回归方程:被解释变量:贫困发生率

显著水平:*10%;**5%;***1%.

资料来源:作者计算。

五、结论与评论

本文以四川省176个县域为样本,研究了少数民族族群构成与贫困发生率的关系,结果显示:第一,总人口中,少数民族人口占比越高,贫困发生率越高,因此少数民族贫困是我国今后反贫困工作的重要对象;第二,少数民族族群多样化与贫困间呈现出非线性关系,呈现出倒U型关系;第三,少数民族族群极化指数与贫困发生率间有负向关系。这些关系,说明各地区的少数民族族群构成确实与贫困间有显著关系,族群多样化程度越高,族群关系越和谐,对贫困的减缓有促进作用。

本文的政策含义是,各地区在制定相关发展政策时,不仅要考虑少数民族人口总量,还应考虑少数民族中民族的构成情况。

①关于这两个指数的具体定义见下文。

②资料来源:作者根据四川省扶贫与移民局调查数据整理。

③④ 资料来源:作者调查。

⑤资料来源:《四川省农村扶贫志》。

⑥ 资料来源:作者根据四川省扶贫与移民局调查数据整理。

⑦资料来源:作者根据《四川省第6次人口普查资料》计算。

⑧据初步统计,凉山失依儿童(包括孤儿)人数大约有25000人。失依儿童数量占彝族人口(2226755人)的1.1%。

[1]Alesina, A. and E. La Ferrara , “Ethnic Diversity and Economic Performance.”JournalofEconomicLiterature.2005.

[2]Alesina, A., A. Devleeschauwer, W. Easterly, S. Kurlat, R. Wacziarg,“Fractionalization.”JournalofEconomicGrowth. 2003.

[3]Ambuj Neupane,“Ethnic Diversity And Poverty: A Dynamic Panel Study Of Illinois Counties”(http://ir.library.illinoisstate.edu/mte/).2012.

[4]Ana Revenga,Dena Ringold,William Martin Tracy Poverty and Ethnicity:A Cross-Country Study of Roma Poverty in Central Europe. 2002.

[5]Andrej Tusicisny,Is Ethnic Diversity a Poverty Trap? A Complex Relationship between Ethnicity, Trust, and Tax Morale,EUI Working Paper MWP ,2014/09 .

[6]Asian Development Bank 2002:Indigenous Peoples/Ethnic Minorities And Poverty Reduction Philippines.

[7]Collier and Gunning ,“Explaining African Economic Performance.”JournalofEconomicLiterature. 1999.

[8]Collier P. , “Implications of Ethnic Diversity.”EconomicPolicy.2001.

[9]Collier, P. , “Ethnicity, Politics and Economic Performance.”EconomicsandPolitics.2000.

[10]Easterly and Levine ,“Africa?s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions.”QuarterlyJournalofEconomics.1997.

[11]Easterly, W. , “Can Institutions Resolve Ethnic Conflict?”EconomicDevelopmentandCulturalChange.2001.

[12]Esteban, J.M. and D. Ray , “On the Measurement of Polarization.”Econometrica.1994.

[13]Florida, R. , “The Economic Geography of Talent.”AnnalsoftheAssociationofAmericanGeographers.2002.

[14]Glaeser, E., J. Scheinkman, and A. Shleifer, “Economic Growth in a Cross Section of Cities.”JournalofMonetaryEconomics.1995.

[15]Jeffrey G. Williamson,Poverty Traps, Distance, And Diversity:The Migration Connection,Working Paper 12549 http://www.nber.org/papers/w12549 .2006.

[16]Montalvo, J.G. and M. Reynal-Querol , “Why Ethnic Fractionalization? Polarization,Ethnic Conflict and Growth.” UPF Working Paper 660. 2002.

[17]Montalvo, J.G. and M. Reynal-Querol , “Ethnic Diversity and Economic Development.”JournalofDevelopmentEconomics, 76, 293-323. 2005.

[18]Ottaviano, G. and G. Peri , “The Economic Value of Cultural Diversity.”JournalofEconomicGeography.2006.

[19]Quamrul Ashraf, Oded Galor ,Cultural Diversity, Geographical Isolation, and the Origin of the Wealth of Nations, NBER Working Paper No. 17640 .2011.

[20]Rappaport, J. , “Local Growth Empirics.” Harvard University CID Working Paper 23.1999.

[21]郑长德主编:《中国西部民族经济调查》(2014),北京:经济科学出版社,2015年。

[责任编辑 潘 莉]

广东社会科学 2016年第6期

*本文系2009年度国家社科基金重大招标项目“新形势下推动民族地区经济社会全面发展的若干重大问题研究”(项目号09&ZD011)和四川省教育厅创新团队“民族地区经济发展问题研究”(项目号14TD0048)的阶段性成果。

F127.8

A

1000-114X(2016)04-0014-11

郑长德,西南民族大学经济学院教授、博士生导师。成都 610041

广东社会科学 2016年第4期