古丝路上的水烟作坊

2016-11-28高延滨

高延滨

在古丝绸之路兰州段榆中县境内,有一座重要的古镇叫金崖镇。金崖镇不仅现存有始建于明清时期的古民居50多处,还有一座保存完整的水烟手工作坊。

这座水烟作坊深藏于金崖镇一个叫尚古城村的村庄里,据说是目前兰州仅有的一座水烟作坊,也是国内惟一一家拥有《烟草专卖生产企业许可证》的水烟生产厂家—泰和水烟厂,它的历史可以追溯到明末清初。

一个深隐在村庄里的水烟手工作坊,引起了我的好奇心,想必它一定是有故事的。在一个阳光明丽的初冬的早晨,我背上相机和水,走进了金崖镇。

泰和水烟与“福元泰”烟坊

金崖镇在兰州黄河段一级支流宛川河畔,自古以来就是甘肃黄花烟的主产区,民国时期,榆中烟田面积约占全国总面积的43%,烟叶产量达全国总产量的67%。用现在的话来讲就是为甘肃财政贡献了不少GDP,因此榆中县境内多名镇、多古宅、多名士就不足为奇。

泰和水烟厂的旧址是“福元泰”烟坊,由尚古城村的沈氏家族创办。解放后,福元泰烟坊变成了公私合营的榆中水烟厂,2007年破产倒闭。2011年9月,倒闭的榆中水烟厂由一位南方商人接手,在原址上恢复了生产,因为兰州水烟在江浙沿海一带有相当的消费群体。

泰和水烟厂依然沿用了古老的作坊式手工生产,设备都是四十年前的老家当,配方也保持了传统配方未变。据工人们说,由于江、浙、闵沿海一带气候潮湿,所以渔民们习惯抽水烟除湿。随着卷烟代替水烟并且抽烟的人也在逐年减少,当地人已经不抽水烟了。因此,水烟的制作工艺更多是因为它的稀有而作为非物质文化遗产保留了下来,2007年,兰州水烟的制作工艺被列入甘肃省非物质文化遗产保护名录。

水烟的手工制作过程

旧时的兰州水烟以“甘”、“肃”、“合”、“作”依次作为质量差别等级,现在又加上了“兰”字,是质量中的王牌。水烟在制作过程中,需要经过撕筋、晾晒、配料、焖烟、压把、推丝、压方、出风、包装等环节,全部工序历时三个月。首先要将挑选好的烟叶加入麻油和中草药等配料,在木夹板里压成烟墩,再把烟墩抬上工作台,由两个工人面对面站立,上手推,下手拉,刨出烟丝,这叫“压把”。把推刨下来的烟丝装在烟匣里扎紧,用铲刀削平周边毛糙的烟丝,最后再把烟丝压制成小方块。一排排烟块整齐地摆放在托盘上,用方木盖压,等待烟块自然风干三个月后,才可以包装销售。一大方烟墩要推刨十天,刨掉一层,用斧头把夹板砸下去一点,接着再刨。

手工制烟的劳动强度是很大的,工人们早上四点多就要起床吃早饭,不到五点就开工了,中午吃完午餐一直要干到下午五点收工。水烟制作需要两个熟练工一起配合完成,一天最多可以压制水烟800多片,平均月收入3000多元。

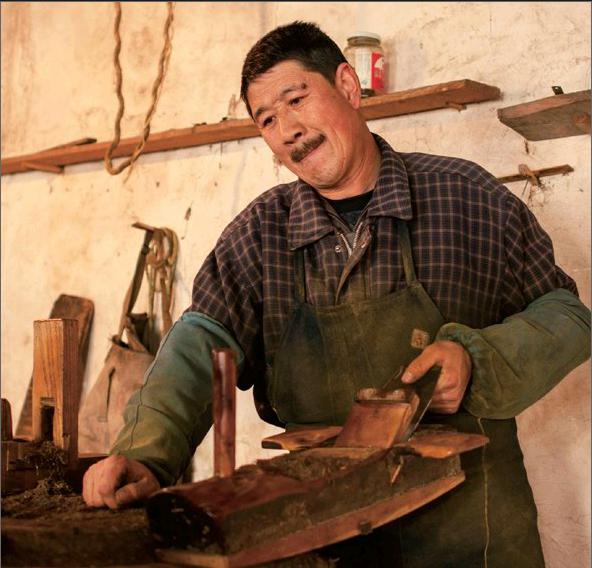

走进车间的一霎那,我完全被震惊了,那昏暗的灯光,嚓嚓的刨烟声,完全手工的操作方式,还有那一张张饱经沧桑的脸,让人恍如隔世,有时光倒错之感。干活的都是些中年大叔,据说年轻人嫌活儿苦累,都不愿意学习这门手艺了。工人们一边干活一边听着凤凰传奇的歌,有说有笑还是蛮开心的。

曾经的地下党活动场所

泰和水烟厂在兰州解放前夕曾经是“皋榆工委协军团”的驻地,地下党借助烟坊人来人往的便利隐蔽活动,直到兰州解放。

院子里晾晒烟叶的一位大叔告诉我,厂房顶上高出去的那座房子,曾经是福元泰烟坊的碉堡,过去是为了提防土匪设立的,里面有一个暗道能通向村外。福元泰烟坊的沈老板与地下党来往后,他们就常常在这个碉堡里开会,遇到紧急情况,就从暗道跑出村外。上面还藏有地下党的电台。

泰和水烟的出风和包装车间在手工作坊对面新建的厂房里,可能是出于产品卫生和安全的考虑,不允许外人进入,所以没有拍到,有些遗憾。

感慨之余我在想,在水烟不可避免地走向颓势、以至逐渐消亡的今天,水烟是否还有未来?如果将水烟的手工制作工艺作为一个非遗项目保留,挖掘它的历史价值,供人们参观凭吊,或许比单纯的经营销售更能让它的生命延续得久远些。

希望多年之后,还能看到这水烟的制作作坊,还能在那“嚓、嚓”的刨烟声中,品味岁月留下的淡而清香的味道。