纵向财政失衡、土地财政与地方债务危机

——基于2001~2012年省级政府面板数据模型的实证检验

2016-11-26王华春林志清玛尔哈巴肖开提

王华春 林志清 玛尔哈巴·肖开提

纵向财政失衡、土地财政与地方债务危机

——基于2001~2012年省级政府面板数据模型的实证检验

王华春 林志清 玛尔哈巴·肖开提

文章利用2001~2012年我国31个省级地方政府相关面板数据,构建地方政府土地财政行为决定的随机效应面板模型,分析纵向财政失衡对地方政府土地财政行为的影响。通过格兰杰检验,对纵向财政失衡、土地财政与地方债务危机三者关系进行动态检验发现,分税制下地方政府纵向财政失衡与土地财政收入之间呈现显著正相关关系,即地方财政收支缺口越大,地方政府越有动力采取土地财政行为弥补该缺口;地方债务危机是纵向财政失衡和地方政府土地财政行为综合作用的产物。

纵向财政失衡 土地财政 随机效应模型 地方债务危机

目前关于纵向财政失衡(Vertical Fiscal Imbalance,简称VFI)、土地财政和地方债务危机的研究存在一些不足。基于此,本文拟在分税制改革背景下,利用省际面板数据对我国纵向财政失衡、土地财政行为以及地方债务危机三者之间关系进行回归分析和格兰杰因果关系检验,深入探寻二者之间存在的内在联系。

一、纵向财政失衡、土地财政与地方债务危机现状

(一)我国纵向财政失衡情况

纵向财政失衡源于财政制度安排,即中央政府与地方政府的税收收入和支出划分。本文将从省级地方政府财政收支情况对我国纵向财政失衡情况进行分析。分税制改革以来,地方政府普遍出现了财政入不敷出现象,尤其是2001~2012年这一缺口总体呈现不断扩大态势。从地方政府财政缺口的绝对值上看,2001年全国31个省级地方政府财政收支缺口为5 331.29亿元,2010年上升到3 3271.37亿元,增长了5.24倍,虽然在2011年,这一缺口有较大幅度的缩小,但2012年缺口又呈现扩大的趋势。2001年以来,财政收支缺口不断扩大,纵向财政失衡不断加剧。

(二)纵向财政失衡与地方政府土地财政行为

分税制之后,中国经济增长核心动力源于土地开发和城市扩张,地方政府的区域竞争推动了中国经济增长,而地方政府行为受中央与地方关系的影响,尤其受分税制以来财税体制改革的影响。分税制集中财权使地方政府逐渐走向以土地征用、开发和出让为主的发展模式,地方发展对土地财政的依赖不断加深。

2001~2012年十余年间,我国各省级政府土地出让金收入集中区域呈现明显的向上攀升态势。从总量上看,2001年,全国土地出让金收入为1 295.89亿元,2012年为28 042.28亿元,期间增长20多倍。地方政府对于土地财政的依赖不断增强,以土地为中心的城市扩张模式短时间内难以破解,如何治理地方政府的土地财政行为,化解潜在的地方债务危机,成为当前中央政府亟需解决的重大问题。

地方政府采取土地财政行为与我国推行以晋升激励为锦标的官员选拔机制相关,尽管地方政府对土地财政的依赖行为长远来看具有不可持续性,但是从地方政府自身立场出发,目前土地财政依赖行为是其基于自身利益最大化所采取的理性选择(周黎安,2007)。为便于分析,我们将地方政府财政收支缺口额,即地方政府财政支出减去收入的差额视为财政的纵向失衡指标,将土地出让金收入作为地方政府土地财政收入指标,发现地方政府VFI与土地出让金收入之间呈现明显的正相关(如图1所示)。

图1 地方政府VFI与土地财政收入总额变化趋势图

(三)VFI与地方政府债务危机

地方政府债务风险问题已成为目前我国经济系统性风险之一。我国中央政府对地方政府举债行为有着严格限制,在分税制以后地方政府普遍面临财政缺口压力,许多地方政府通过城投债和土地财政等方式举债进行工程项目建设。2008年金融危机以后,中央政府启动4万亿刺激计划,不少地方政府以举债形式获取配套资金。从全国来看,地方政府债务总额逐年递增,1997~2012年平均增长率高达43.99%。2013年国家审计署对全国地方政府性债务审计报告表明,*按照《中华人民共和国审计法》和《国务院办公厅关于做好全国政府性债务审计工作的通知》规定,审计署对中央、省级、市级、县级、乡镇政府性债务情况进行全面审计,内容参见国家审计署2013年第32号审计公告。到2012年底,全国地方政府性债务余额27.77万亿元。从结构上看,政府负有偿还责任的债务19.07万亿元,占70.19%;政府负有担保责任的或有债务2.77万亿元,占10.20%;政府可能承担一定救助责任的其他相关债务5.93万亿元,占19.61%。图2反映了我国地方政府债务规模分年度增长率变化情况,1997年以来,我国地方政府性债务规模随着经济社会发展逐年增长。1998年和2009年债务余额分别比上年增长48.20%和61.92%。2010年的债务余额比上年增长18.86%,但增速下降43.06个百分点。2010~2012年,债务余额年均增长率高达79.52%。

图2 我国地方政府性债务规模增长速度变化示意图(1997~2012年)数据来源:根据国家审计署2011年35号审计公报与2013年32号审计公告图表数据计算而成。

近年来,伴随着房地产市场和土地市场持续繁荣,地方政府为获得发展资金和弥补财政收入不足,开始大规模通过土地抵押进行融资,并承诺通过未来的土地出让收益偿还债务,这导致了2011~2012年两年间地方债务规模急剧增长。根据国家审计署审计结果,*为摸清地方政府性债务增长变化情况,揭示债务管理中出现的新情况、新问题和风险隐患,2012年11月至2013年2月,审计署对15个省、3个直辖市本级及其所属15个省会城市本级、3个市辖区,共计36个地方政府本级2011年以来政府性债务情况进行审计。具体内容参见国家审计署2013年第24号审计公告。到2012年底,36个地方政府本级政府性债务余额3.85万亿元,其中,2010年及以前年度举借2.07万亿元,占53.93%,近两年的新增债务占接近一半的比例。该审计表明,2012年底,4个省本级和17个省会城市本级承诺以土地出让收入为偿债来源的债务余额为7 746.97亿元,占债务余额的54.64%,这些地区2012年以土地出让债务偿还本息2 315.73亿元,为当年可支配土地出让收入的1.25倍。一旦未来土地出让收益出现下滑,地方政府将面临巨大的债务压力,直接导致地方债务潜在危机。

二、纵向财政失衡对土地财政、地方债务危机影响实证检验

(一)计量模型的构建及数据来源

计量模型设定的目的是为了考察VFI对省级地方政府土地财政行为的影响,被解释变量是各省土地财政指标,解释变量是各省VFI的情况指标。由于多种因素影响土地财政行为,各省具体情况各有不同,需要控制其他可能影响因素,基本计量方程设定如下:

Yit=β1Xit+β2Zit+Ut+Vi+ε

(1)

其中,Yit表示省份i在年份t的土地财政收益,Xit表示财政分权程度,Zit表示其他作为控制变量的经济社会指标。Ut表示不随时间变化的某省的独有特征(例如地理位置),Vt表示不随省份变化的、某个年份i的独有特征(例如中央政府在某年的土地征收政策);ε表示残差项。

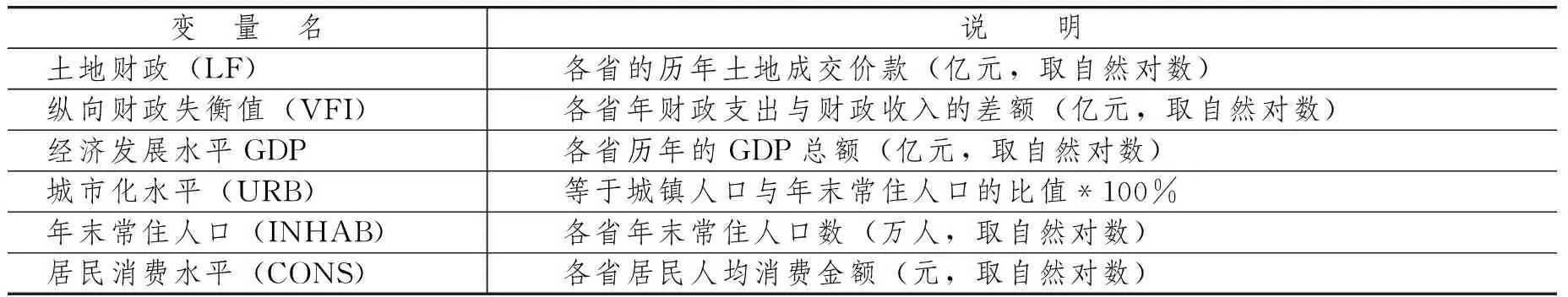

土地财政指标和VFI变量的选取具有重要意义。首先,因变量的选取。虽然土地财政不仅包括土地出让金收入,还包括地方政府预算内和预算外与房地产业相关的税收、租金和行政性收费等,由于土地出让金收入是地方政府土地财政收入的主体部分,同时出于数据的可获得性和简化分析的考虑,在此用土地出让金收入作为省级地方政府土地财政收入的评价指标;其次,自变量的选取。本文所研究的VFI是在分税制改革背景下,地方政府因财权事权的不匹配而出现的财政收支缺口所引起的财政纵向失衡。本文选取各省财政收支缺口额作为财政分权的评价指标;最后,控制变量的选取。结合本文的研究对象,拟选取控制指标包括:各省经济发展水平、城市化水平、年末常住人口数、居民消费水平等。具体各变量的选取见表1。

表1 变量选择及说明

结合具体变量的选择模型可以具体改写成以下形式:

lnLFit=β1lnVFIit+β2lnGDPit+β3URBit+β4lnINHABit+β5lnCONSit+Ut+Vi+ε

(2)

数据来源方面,本文研究的样本数据为2001~2012年31个省级政府数据,它们源于历年《中国统计年鉴》以及《中国国土资源统计年鉴》,各变量的描述性统计情况见表2。

表2 相关变量的描述性统计

本文主要研究纵向财政失衡VFI(财政收支缺口)对地方政府土地财政(土地出让金)行为的作用机制,通过观察图3可以发现,财政缺口与土地财政之间存在显著正相关关系,即财政缺口越大的省份,土地财政的收入往往会越高。图3为论文假说提供了初步的经验支持和一些基本结论,为了得到更加可靠的结论,还需进一步对影响地方政府土地财政行为的各因素进行计量分析。本文主要运用静态的面板数据回归方法,对二者关系进行实证检验。

图3 财政缺口与土地财政变动拟合情况示意图

(二)计量方法选择

面板数据是时间序列和截面数据的混合,是对一组个体连续观察多期的资料,一般静态面板模型可选用固定效应模型和随机效应模型。假设有如下模型:

Yit=X’itβ+Uit,且Uit=ai+εi

(3)

其中,i=1,2,3,……,N,t=1,2,3,……,T。Xit为K*1列向量,K为解释变量的个数,β为K*1列系数列向量。对于特定个体i来说,ai表示不随时间变化而变化的因素,其在大多数情况下无法直接被观测或量化,即存在个体效应。一般而言,个体效应可做如下处理:第一,看作不随时间变化而变化的固定性因素,其对应的模型称为“固定效应”模型;第二,视为随机因素,相应模型称为“随机效应”模型。固定效应模型的个体差异主要体现在个体的特定截距项上,而随机效应模型假设所有个体具有相同截距项,其个体差异主要体现在随机扰动项的设定方面,故该模型称为“误差成分模型”。在实证分析过程中,一般先根据研究目的来选择合适模型,进而以相关假设检验方法为基础进行模型筛选与优化。

(三)面板数据模型回归

运用固定效应模型和随机效应模型对省级面板数据进行回归。对372个样本的回归结果显示,无论是运用固定效应模型还是随机效应模型,二者拟合值都很高,模型都很显著(见表3)。

表3 模型估计结果

注:***表示P<0.01,**表示P<0.05,*表示P<0.1;括号内为稳健标准误。

(四)模型的适用性检验与筛选

目前一般通过LM随机效应检验和Hausman检验来进行模型选择。Breusch和Pagan(1980)利用OLS估计残差构造LM统计量,在原假设条件下,LM统计量与自由度为1的卡方分布一致;若拒绝原假设将说明具有随机效应。Hausman检验主要以检验固定效应ai和其他解释变量相关与否视为展开固定效应与随机效应模型筛选的依据,其基本思想是在ai与其他解释变量不相关的原假设条件下,使用OLS估计固定效应模型和利用GLS估计随机效应模型得到的参数估计无偏且一致,只是前者不具有效性。如果原假设不成立,说明固定效应模型参数估计仍然一致,但随机效应模型却不是。在原假设下,二者参数估计应该不会有显著差异,可以基于二者参数估计的差异构造统计检验量。

做固定效应模型时,F检验表明固定效应模型由于混合OLS模型。接下来论证检验随机效应是否显著,如表4所示,Breusch和Pagan的随机效应LM检验结果中,P值为0.0000,说明随机效应极为显著。另外,Hausman检验结果显示,不能拒绝原假设,在本次的回归中,应该选择随机效应模型比较合适。

表4 检验结果

(五)模型回归结果分析

根据上文分析得出回归方程如下所示:lnLFit=1.113lnVFIit+1.314lnGDPit+0.019URBit-0.178lnINHABit+0.851lnCONSit-12.321

(4)

从本文主要解释变量VFI上看,系数为1.113,这说明在经济发展水平、城市化进程、人口规模以及消费水平一定的情况下,纵向财政失衡(VIF)每增加一个百分点,地方政府土地财政收入将增加1.113个百分点,即分税制改革以后,地方政府的财政收支缺口越大,其就越有动力采取土地财政行为以弥补这一缺口。另外,地方经济发展水平与土地财政之间呈现显著的正相关关系,其他控制变量显著性相对较低,说明经济发展水平对土地财政行为有着较显著的影响,其他因素在解释地方政府土地财政行为时的解释力都极为有限,这从另一个侧面反映了纵向财政失衡对于土地财政的影响很大。

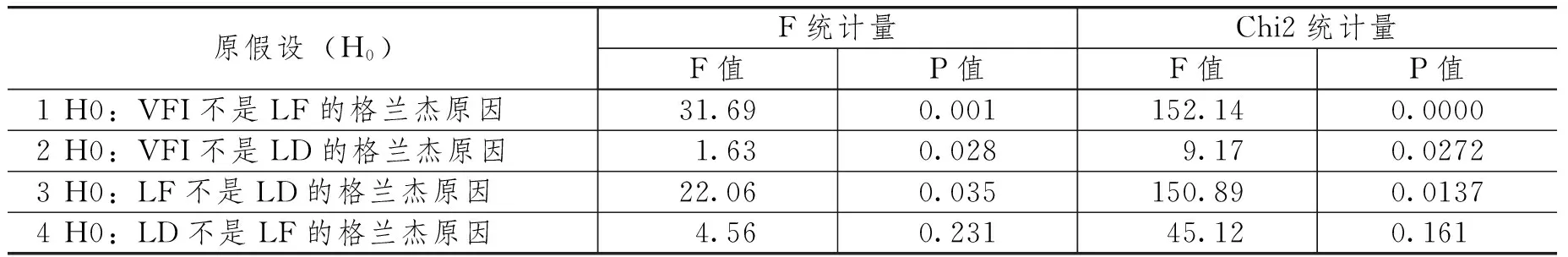

(六)VFI、土地财政与地方债务危机格兰杰因果关系检验

格兰杰检验的实质是检验一个变量X的滞后值Xa被引入方程后是否可以显著提高变量Y。如果是,则称变量X是Y的格兰杰原因。本部分将通过格兰杰因果关系,VFI、土地财政以及地方债务危机三者之间的关系进行检验。首先,数据的选取方面,此处的纵向财政失衡(VFI)用我国省级地方政府财政收支缺口额表示;土地财政收入(LF)以全国省级地方政府土地出让金收入总额表示;地方债务规模(LD)以全国地方政府性债务总额表示。其次,财政收支缺口相关数据根据历年国家统计局公布数据整理而成;土地出让金根据历年中国国土资源年鉴整理而成;地方债务规模根据国家审计署2011年35号审计公报图表数据计算而成。最后,鉴于地方债务规模数据的可获得性,这里时间序列范围选定为2001~2010年,具体结果见表5。

表5 格兰杰因果检验结果

通过检验发现,在5%的显著性水平下,除了原假设4地方债务危机不是土地财政的格兰杰因的原假设没有被拒绝外,原假设1VFI不是土地财政的格兰杰因、原假设2VFI不是地方债务危机的格兰杰因以及原假设3LF不是地方债务危机的格兰杰因都没有被拒绝,说明纵向财政失衡助长了地方政府的土地财政行为以及地方债务危机发生的假设成立。这也与上文的分析结果一致,在分税制环境下,我国长期处于纵向财政失衡局面,这不仅滋生了地方政府对土地财政的依赖,导致地方政府面临着严峻的债务危机。土地财政行为也在一定程度上构成了地方债务危机的格兰杰因,这与近年来我国地方政府大规模通过土地抵押获得融资举债的现实情况相符。

三、结论与政策含义

本文主要通过面板回归方法,研究纵向财政失衡对土地财政、地方债务危机的影响,并通过格兰杰检验对三者之间的因果关系进行实证检验说明,目前我国地方政府土地财政行为以及潜在的地方政府债务危机是1994年实施分税制改革以后地方政府纵向财政失衡的产物。纵向财政失衡是由我国现行财政制度安排所决定的,在既定的财政制度安排下,中央与地方财权与事权出现不对称,导致地方政府出现较大的财政收支缺口,进而引发纵向财政失衡。而分税制后中央本级财政收支正缺口呈扩大趋势,而地方本级财政收支负缺口也呈扩大趋势,而且中央财政的正缺口不足以弥补地方财政的负缺口在地方举债受到严格限制的条件下,为弥补缺口,地方政府采取土地财政行为是其理性化的合理选择。

作为土地财政的重要组成部分,土地融资成为地方政府财政和城市化资金的重要来源,新一轮的城市扩张由银行资金投放支撑,而银行贷款主要通过土地抵押带动,可见,地方债务危机不断加剧是分税制下我国地方政府纵向财政失衡和土地财政依赖综合作用的产物,实现有效的财政治理需要从土地财政入手,逐步校正纵向财政失衡。根据财政公共性这一属性,未来民生财政取向应该由“非公共性”财税体制机制向“公共性”财税体制机制转型(高培勇,2008);包括土地财政在内的新一轮税制改革可以选取基本层面和主要税种不变的条件下,将土地范畴所得纳入民生建设改革方案,切实将民生财政作为未来公共财政建设的重点(高培勇,2009)。

分税制对于规范中央政府与地方政府之间的关系、区域间关系以及政府和企业的关系,增强财政调节经济发展和收入分配的能力产生深远影响。地方政府对土地财政的依赖和地方债务危机的出现是分税制改革的意外后果。治理地方政府土地财政行为和化解地方债务危机,一方面需要中央政府对财税体制进行改革,通过完善立法、明确事权,调整中央地方财权和事权,建立现代财政制度,实现事权和支出责任相适应,充分发挥中央和地方两个积极性;另一方面,积极推进土地管理制度改革,建立城乡统一的建设用地市场,在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同权同价和同等入市,切实实现综合推进,实现有效的财政治理。

财政部财政科学研究所课题组:《我国地方政府债务态势及其国际借鉴:以财政风险为视角》,《改革》2009年第1期。

高培勇:《新一轮税制改革评述:内容、进程与前瞻》,《财贸经济》2009年第2期。

高培勇:《公共财政:概念界说与演变脉络——兼论中国财政改革30年的基本轨迹》,《经济研究》2008年第12期。

龚强、王俊、贾珅:《财政分权视角下的地方政府债务研究:一个综述》,《经济研究》2011年第7期。

国务院发展研究中心土地课题组:《土地制度、城市化与财政金融风险——来自东部一个发达地区的个案》,《改革》2005年第10期。

何杨、满燕云:《地方政府债务融资的风险控制——基于土地财政视角的分析》,《财贸经济》2012年第5期。

江庆:《中央与地方纵向财政不平衡的实证研究:1978~2003》,《财贸研究》2006年第2期。

李郇、洪国志、黄亮雄:《中国土地财政增长之谜——分税制改革、土地财政增长的策略性》,《经济学》2013年第4期。

孙秀林、周飞舟:《土地财政与分税制:一个实证解释》,《中国社会科学》2013年第4期。

王玉波:《“后土地财政时代”地方政府角色转变与公共财政体系重构》,《改革》2013年第2期。

吴群、李永乐:《财政分权、地方政府竞争与土地财政》,《财贸经济》2010年第7期。

张晏、龚六堂:《分税制改革、财政分权与中国经济增长》,《经济学》2005年第4期。

周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。

T.S.Breusch & A.R.Pagan,The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics,TheReviewofEconomicStudies,Vol.47,No.1,Jan.1980.

责任编辑:王慧君

F224

A

1009-5330(2016)03-0023-07

王华春,经济学博士,北京师范大学政府管理学院副教授、博士生导师;林志清,北京师范大学政府管理学院硕士生;玛尔哈巴·肖开提,北京师范大学政府管理学院博士生(北京 100875)。