地铁区间隧道地表沉降变形机理及其规律研究

2016-11-25胡琳

胡琳

(无锡地铁集团有限公司,江苏无锡 214023)

地铁区间隧道地表沉降变形机理及其规律研究

胡琳

(无锡地铁集团有限公司,江苏无锡 214023)

地铁区间隧道在开挖过程中因地质条件复杂、隧道埋深及跨度大、覆土内管线密集等原因造成地表沉降、地层移动等工程事故屡见不鲜。以某地铁区间隧道为工程依托,通过理论分析,借助peck地表沉降理论研究分析区间隧道开挖过程中的沉降规律,得出了地表沉降的函数关系表达式;借助Midas GTS数值模拟软件选取试验段区间隧道,对其开挖过程中的地表沉降规律进行分析计算,将其变形沉降曲线与peck沉降理论进行比较,得到济南地区区间隧道开挖过程中的地表沉降规律,指导工程实践。

地铁区间隧道;地表沉降;沉降槽;peck地表沉降理论;Midas GTS数值模拟

0 引言

随着城市地铁建设的快速发展,因地质条件复杂,隧道埋深大、跨度宽,覆土内管线密集等原因,由此造成的地铁区间隧道范围内地层移动及地表沉降,并导致地铁隧道结构变形的现象屡见不鲜。因此,亟需进行地铁隧道在施工过程中地表变形机理及其控制技术的相关研究。

方浩亮,迟明[1]等以青岛地铁3号线为工程实例,借助FLAC3D与现场监测数据对地表沉降及其收敛变形进行研究,得出了隧道地表沉降及净空收敛的规律;朱道建,杨林德[2]等对CRD法施工所引发的地表沉降及其形成机理进行研究,同时对控制沉降效果进行预测分析,得出了不同施工方法在控制地表沉降及变形方面的差异性;王璐[3]针对黄土地区地层,研究地表沉降规律分析所诱发的地表沉降原因,为类似黄土地区隧道施工提供指导;张宇旭[4]借助数值分析与解析计算相结合的方法,分析研究了地面超载作用对盾构区间隧道地表沉降的影响,并提出合理化的处理措施。

本文以某地铁区间隧道具体矿山法标段为依据,通过研究分析区隧道在开挖过程中地表沉降的形成机理、表现特性,得出区间隧道地表沉降的主要影响因素。借助Midas GTS数值模拟的方法研究隧道在开挖过程中的地表沉降规律,并将其与地表沉降理论计算相结合,更加具体地描述试验段区间隧道开挖时的沉降变化规律,指导工程实践的高效进行。

1 区间隧道地表沉降特性及作用机理分析

1.1地表沉降特性

区间隧道在开挖过程中产生的地表沉降一般是由围岩逐步向地表发展的过程,同时由于土体的土拱效应、颗粒间的摩擦阻力以及施工过程中围岩支护所采用的支护参数及支护方法,最终形成的地表沉降是多因素综合作用的结果。通常情况下地表沉降主要有三个特征。

(1)先期沉降:这一过程的沉降是距实际开挖面2~3倍洞径处前部土体开挖对后续地层造成的扰动反应到地表的沉降,由于覆土厚度、孔隙含水量及土体颗粒的压缩性能不同,地表沉降的程度也有所差异。

(2)开挖沉降:开挖面的土体在卸载之后,围岩土体进入应力重分布阶段,地表沉降量受本身松弛变形及初期支护环的闭合时间的影响。开挖阶段的地表沉降是整个区间隧道沉降的主要沉降段。

(3)滞后沉降:在围岩支护衬砌完成后,由于混凝土衬砌徐变效应、土体固结程度及水文地质情况的影响,结构衬砌及上覆土体会产生一定的压缩(固结)变形,导致地表沉降[5]。

1.2地表沉降作用机理

区间隧道的开挖过程是一个围岩应力重新分布的过程。其中应力传递和变形传递是围岩达到平衡状态的前提条件。区间隧道的开挖首先使得围岩突然卸载,引起围岩周围内部应力的急剧变化,应力在达到平衡状态之前的调整过程中,使周围土体变形破坏,并逐步向外扩张,通过地层传到地表,造成围岩影响范围内及上部土体的应力集中,在达到土体抗剪强度后趋于破坏,体现在地表则是产生地表较大变形。

围岩在向平衡状态转化的过程中,拱顶下沉及隧道收敛变形会借助地层自下而上地传递到地表,在垂直隧道轴线方向上产生一定范围内的地表沉降,形成沉降槽。有学者认为,在不排水的情况下,隧道开挖所形成的地表沉降槽的体积应等于地层损失的体积[6]。此外,区间隧道开挖过程中的超欠挖、初期支护与围岩的紧密程度、隧道涌突水等因素都会造成围岩范围内土体应力的重新分配,同时也会造成地表一定的沉降变形。

1.3基于peck理论的地表沉降研究

1.3.1peck理论概述

peck经验公式法地表沉降理论中,假设地层损失是沿着隧道纵向均匀分布,得到隧道施工过程中产生的横向地表沉降分布近似符合正态分布曲线,在peck地表沉降公式中确定地层及其施工的相应参数,就可以得到区间隧道在开挖过程中地表沉降数值,可以有效确定地表沉降的影响范围,并及时进行控制沉降的有效措施。

1.3.2peck模型的建立

peck模型中忽略隧道在开挖过程中的排水情况,地表沉降完全由开挖造成的地层损失引起,计算模型如图1所示。图中z为隧道中心埋深(m),R为隧道半径(m)。

图1 peck地表沉降模型

模型遵循如下函数关系式:

式中:Sx为距离隧道轴线距离x处的地表沉降值,m;Smax为隧道轴线处地表沉降最大值,m;i为沉降

式中:z为隧道中心埋深,m;φ为土的内摩擦角,(°)。

之后,诸多学者分别就peck沉降理论公式中的在不同土层状态下的取值进行了研究分析,最终确定,以O’Reilly和New所研究的黏性土和非黏性土计算值与现场实测值相吻合,并得出K值的确定不随隧道埋深及直径的变化而变化,即:

式中:K为土体类型的无纲量参数;z0为隧道中轴线到地表距离,m。

最后得出了黏性土的值范围是0.4~0.5,非黏性土的K值范围是0.25~0.35[7,8]。本文以某一特定地铁区间隧道实际开挖过程为依据,借助Midas GTS数值模拟软件,计算隧道围岩施工过程中的地表沉降变化规律,并与peck沉降理论相比较,验证沉降槽曲线在济南地区地铁区间隧道开挖过程中计算沉降的适用性。槽宽度系数,即模型曲线拐点距隧道轴线的距离,m;Vi为隧道在开挖过程中单位长度的地层损失,即隧道实际开挖土体体积与竣工后隧道体积之差。

由式(1)、式(2)可以看出,决定地表最大沉降量的主要因素是模型曲线拐点距隧道轴线的距离i。依据peck理论,宽度系数可由式(3)得出:

2 基于Midas GTS数值模拟的地表沉降变形规律研究

2.1建立模型

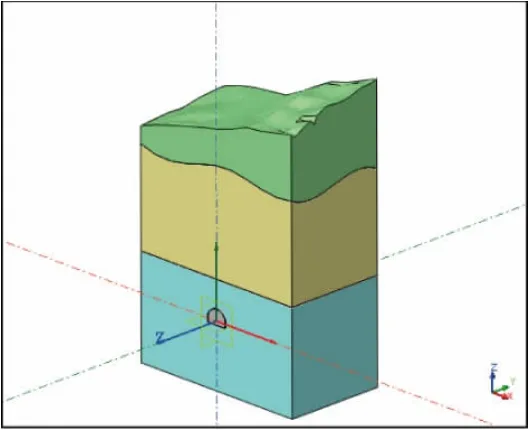

本实例借助Midas GTS数值模拟建立区间隧道开挖过程地表沉降模型。模型采用似半圆形截面,考虑到边界效应,模型尺寸定为100 m×100 m。地表面为自由面,左右两侧截面法相约束限制X方向水平位移,下边界约束限制Z方向位移。建立的模型如图2所示。

图2 区间隧道Midas GTS计算模型

2.2计算参数的选取

模型选取的土体参数及支护材料参数如表1所示。其中喷射混凝土厚度为0.16 m,锚杆长度4 m,弧向间距1.5 m,单一断面内锚杆数量13根。

表1 岩土体及支护材料参数取值表

2.3计算结果分析

将模拟结果4D范围内沉降点的沉降量提取出来借助origin制表软件,绘制出沉降变化曲线,如图3所示。由模型试验结果显示,区间隧道影响范围内地表沉降基本符合正态分布曲线,表现为拱顶处沉降最为明显,最大沉降量位13.5 mm,距离隧道中轴线的距离越大沉降越小,呈现向两侧扩散逐渐减小的趋势。由沉降曲线可知,区间隧道沉降变形规律基本符合peck公式的沉降理论,但影响沉降槽特性的沉降槽宽度系数还需根据实际地表沉降实测值予以确定。

图3 区间隧道开挖地表沉降曲线

3 结 论

(1)区间隧道开挖过程中的地表沉降是土体土拱效应、颗粒间摩擦阻力及支护参数等多因素共同作用的结果,且沉降的发展过程是由围岩逐渐向地表发展。

(2)地表沉降是土体应力和变形传递的主要体现形式,围岩的卸载导致应力在重分配的情况下,产生应力集中,导致土体抗剪破坏,并受限于超欠挖、初期支护与围岩紧密程度、隧道涌突水等因素的限制。

(3)通过Midas GTS数值模拟软件的分析计算,得出了地表沉降变化规律基本符合peck沉降计算理论所述的正态分布曲线。由此可将peck沉降计算经验公式用于类似工程地表沉降规律的研究中,指导工程实践。

[1]方浩亮,迟明,张德勇.地铁暗挖区间隧道地层变形特性分析[J].西部探矿工程,2014(6):181-183.

[2]朱道建,杨林德,黄建勇.厦门海底隧道地表沉降控制效果分析及其预测[J].岩石力学与工程学报,2007,26(11):2356-2362.

[3]王璐.西安市地铁区间隧道盾构施工时地表沉降机理的[D].西安:西安科技大学,2008.

[4]张宇旭,占鹦.某地铁区间隧道在地面超载作用下的沉降分析[J].黄石理工学院学报,2011,27(3:)37-40.

[5]王琦.成都地铁区间随道盾构施工引发地表沉降的数值模拟研究[D].成都:西南交通大学,2005.

[6]韩煊,李宁.STANDING J R.地铁隧道施工引起地层位移规律的探讨[J].岩土力学,2007,28(3):609-612.

[7]冯超.地铁隧道盾构施工引起的地表变形规律研究[D].西安:西安科技大学,2011.

[8]程青云.砂性粉土地层内地铁区间隧道施工过程地层变形规律与稳定性研究[D].浙江:浙江工业大学,2012.

U451

A

1009-7716(2016)02-0169-03

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.02.047

2015-11-11

胡琳(1984-),女,江苏无锡人,工学硕士,工程师,从事轨道交通技术工作。