引资竞争、FDI流动与居民经济福利

2016-11-25高文新宋一弘

高文新, 宋一弘

(1.西安交通大学 经济与金融学院, 陕西 西安 710061; 2.财富证券 研究发展中心, 湖南 长沙 410005)

引资竞争、FDI流动与居民经济福利

高文新1, 宋一弘2

(1.西安交通大学 经济与金融学院, 陕西 西安 710061; 2.财富证券 研究发展中心, 湖南 长沙 410005)

地方政府间的引资争夺不仅增强了外商谈判的话语权,同时,FDI的非均衡分布加剧了城乡居民经济福利的差异化发展。研究结果显示:整体看,FDI、优惠政策促进了居民经济福利水平的提升;分区域看,FDI、优惠政策对市区居民的经济福利具有显著的积极影响,但对县区居民的影响不明显。与此同时,由于FDI的分布差异及政府的政策偏好,县区居民分摊了过大的社会成本,从而进一步弱化了福利水平的提升。

引资竞争; FDI; 经济福利; 市辖区; 市辖县

一、引 言

作为集资本、技术、人才和管理经验等要素于一体的“复合产品”,外商直接投资(FDI)对一国经济具有举足轻重的作用。自20世纪70年代末中国实行对外开放以来,FDI大量进入中国并逐渐深入参与到国民经济的各个行业中,其不仅在整体上增强了中国经济的增长动力,同时也对流入地居民生活产生了深远影响。1994—2014年,中国实际利用外商直接投资由338亿美元增长到1196亿美元,增长了2.54倍,年均增长率达到12.69%。随着FDI大量流入,它对中国社会经济各个方面产生了重要影响,表现之一就是FDI对流入地居民收入的影响。1994—2014年,中国居民人均可支配收入由2709元增长到20167元,增长了6.44倍,其中FDI对此产生积极影响且统计意义上显著①颜冬:《城乡统筹发展背景下FDI与城乡收入差距间关系的实证研究》,《技术经济》2015年第3期。。然而,FDI在促进中国经济整体增长、推动居民收入水平提升的过程中,其在区域上的分布并不均衡,绝大数量FDI在城市“扎堆”,流入农村地区的FDI十分有限。同时,虽然中国居民收入实现了持续快速的增长,但从城乡居民收入差距来看,城市居民的收入增长速度明显高于农村居民。2014年,城镇居民人均可支配收入为28844元,农村居民人均纯收入为10489元,二者相差1.75倍。如果考虑城镇居民享有的医疗、教育、保险等社会公共福利,那么城乡居民的收入差距将会更大②陆铭、陈钊:《城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距》,《经济研究》2004年第6期。。面对FDI在城乡间的不均衡分布以及城乡居民收入差距的扩大,我们想知道,FDI对其有怎样的影响?它在不同区域又将有怎样的差异?

针对上述问题,国内外学者从不同角度进行了深入研究。在国外,Blomström、Lipsey和Zejan认为,FDI流入不仅能够促进流入地的技术创新,提升经济增长动力,同时也能直接提高当地居民的收入水平,产生积极的溢出效应③Blomström M., Lipsey R., Zejan M.,“What Explains the Growth in Developing Countries”,NBER Discussion Paper,No.1924, 1994,pp.329-351.。而与此持相反观点的Reis认为,如果外资企业的生产效率和成本明显优于本地企业,而后者又难以获得前者产生的诸如技术溢出效应,那么本土企业在市场竞争中可能处于不利地位*Reis,Ana Balcao,“On the Welfare Effect of Foreign Investment”, Journal of International Economics, Vol.54,No.2,2001, pp.411-428.。换言之,外资企业可能会对本土企业产生“挤出效应”,外资商品可能会对流入地产生“市场攫取效应”(Market Stealing Effect)。在此情景下,由于外资企业在东道国产生的利润将流回母国,从而在总体上可能导致东道国福利水平的下降。与前二者的研究结论不同,Sarbajit和Dibyendu,认为东道国引入的“质量型”FDI越多,国内综合就业率越高,国民的整体福利水平也将得到明显的改善或提升*Sarbajit Chaudhuri, Dibyendu Barnerjee,“ FDI in Agricultural Land, Welfare and Unemployment in a Developing Economy”, Research in Economics, Vol.5,No.64,2010, pp.229-239.。

在国内,潘文卿认为,外资企业在促进国内经济增长的同时,也对本土企业产生了一定程度的“挤出效应”。如果外资企业对市场的挤占优势长期保持,则会对国内市场秩序产生负向影响,最终对国民经济福利水平产生不利影响*潘文卿:《外商投资对中国工业部门的外溢效应:基于面板数据的分析》,《世界经济》2003年第6期。。与前面的研究视角不同,周泳宏通过构建两部门的理论模型,从FDI漏损的角度对它流入东道国后,对国民福利产生的影响进行了研究,结果发现随着流入FDI外溢弹性的提升,东道国的国民福利水平将向着改善方向发展*周泳宏:《漏损、FDI外溢效应弹性和东道国福利》,《世界经济研究》2008年第6期。。郑少华和罗丽英通过研究发现,FDI对东道国表现出“双刃剑”的特征,虽然其有利于政府税收和就业人数的增加,但由于FDI具有更多的竞争优势,其对东道国的市场结构和秩序也产生了不利影响*郑少华、罗丽英:《国际直接投资对我国福利水平影响实证研究》,《湖南社会科学》2013年第3期。。

通过对国内外有关文献的梳理,我们发现虽然关于FDI影响东道国福利水平的研究文献已较为全面和深入,但还存在进一步完善和补充的地方。首先,相关文献大多从国家层面进行分析,得到的结论受国别影响较大,结论难以统一,借鉴意义不大;其次,中国经济在区域上存在明显的“城乡二元”结构特征,而从城乡角度来研究FDI与居民福利水平关系的文献还较为少见。基于此,我们利用中国210个地市及以上城市1994—2013年面板数据,从市辖区和市辖县两个角度来分析FDI对城乡居民经济福利产生的影响及差异,从而为促进城乡统筹发展提供政策参考。

二、理论分析

正如前述,外商直接投资(FDI)之所以受到世界各国(特别是发展中国家)政府的重视,其中原因在于FDI是集资本、技术、人才和管理经验等要素于一体的“复合产品”。FDI流入投资地后,其内含的要素将会逐步“释放”到投资地的经济中,从而对后者的技术水平、经济增长等产生直接影响。为了考察FDI对东道国产生的影响,我们借鉴Choi*Changkyu Choi, “Foreign Direct Investment and Income Convergence”,Applied Economics,No.36,2004,pp.1045-1049.、魏后凯*魏后凯:《外商直接投资对中国区域经济增长的影响》,《经济研究》2002年第4期。的研究方法,基于C-D生产函数来探讨地方政府“锦标赛”竞争背景下,FDI流入对中国城乡居民经济福利水平的影响及差异。分析框架如下:

首先,假设FDI流入城乡后,生产函数的表现形式相同,表达式为:

(1)

式(1)中,Y代表FDI及其他生产要素带给当地的产出,A、L、FDI分别代表技术、劳动力以及外商直接投资,i=1、2代表城乡两地区。

然后,对式(1)两边除以劳动力(L),从而得到城乡两个地区的人均产出方程,即

(2)

(3)

式(2)和式(3)中,y1、y2分别表示城乡两个地区的人均产出。

接下来,分别对式(2)和式(3)两边取自然对数同时求微分,从而得到如下表达式:

Δy1/y1=ΔA1/A1+(α-1)*(ΔL1/L1)+β*(ΔFDI1/FDI1)

(4)

Δy2/y2=ΔA2/A2+(α-1)*(ΔL2/L2)+β*(ΔFDI2/FDI2)

(5)

式(4)和式(5)是城乡人均产出增长率的表达式,其中,Δyi/yi代表人均产出增长率、ΔAi/A代表技术进步增长率、ΔLi/Li代表劳动力增长率、ΔFDIi/FDIi代表外资流入的增长率。

最后,假设城市的技术、劳动力及外资三类生产要素的变化幅度大于农村。即有ΔA1/A1>ΔA2/A2,ΔL1/L1>ΔL2/L2,ΔFDI1/FDI1>ΔFDI2/FDI2。由此,根据式(4)和式(5),可以得到:

Δy1/y1>Δy2/y2

(6)

从式(6)可以发现,在给定假设条件下,流入城市的FDI产生的人均产出增长率大于农村。该结论基本符合FDI的影响在中国城乡间的现实情况。1994年,中国地市级以上城市的市辖区实际利用FDI金额为321亿美元,到2013年,该数值增加到1750亿美元,而同期市辖县实际利用FDI金额分别为83亿美元和730亿美元。虽然流入市辖县的外资金额增长幅度大于市辖区,但在绝对数上仍有超过70%的金额在城市集聚。同时,如果从行业的角度进行判断,该结论更加明显,因为中国的城市化与工业化具有显著的“伴生性”特征,工业化水平越高,城市化水平相应越高。长期以来,工业行业实际利用FDI的金额占到FDI总额的比重超过60%,最高接近80%,而流入农业的FDI占比不到总额的3%。这也间接反映出FDI在城乡间的不均衡分布。

那么,什么原因导致了FDI在城市的“扎堆”?制度安排下地方政府日趋激烈的“锦标赛”竞争是解释该现象的一个重要视角。自20世纪70年代末以来,中国政府开始实行对内改革、对外开放的新施政方略,国内经济也逐步从“计划”向“市场”转变。后来,为了提高地方政府对发展辖区经济的积极性,中央政府实施了以财税为主要内容的经济分权改革,通过扩大地方政府的经济管理和决策权限来获取其对改革开放政策的支持,但与此同时,中央政府在提高地方政府经济权限的过程中,并未改变前者对后者在政治治理上的垂直管理体制。为了保证经济目标的实现,中央政府往往利用“政治晋升”对地方官员进行奖励。在此背景下,地方政府面临着“经济分权”和“政治晋升”的双重激励,竞相表现出强烈的“唯经济增长是重”的追逐目标,从而形成了中国转型时期所特有的“市场维护型联邦制度”。地方政府为了在以经济增长为核心考核指标的政治锦标赛中获胜,常利用权力之手对资源的流动和分配进行干预,其中之一,就是利用政府之手干预了诸如FDI等生产要素在城乡间的不合理流动。

同时,长期以来,地方政府通过权力之手将经济发展成果在城乡间进行了不合理分配,财政支出大部分用于城市建设,公共服务也集聚于此,城镇居民不仅具有较高的收入水平,同时还享受到诸如医疗、教育、养老等多方面的社会福利。对于农村居民,其产出不仅是消费资料的来源,也是生产资料的来源,而且在政府“重城市、轻农村”的发展理念下,其经济成果常被政府用于发展城市,农村居民虽然承担了城市发展的成本,但很少分享到城市发展的成果。因此,城乡居民的福利水平不只是客观因素作用的结果,其中还蕴含有制度的不合理安排,并且随着诸要素在城市的积聚和固化,进而产生了显著的“优势富集效应”,从而进一步恶化了城乡居民的福利水平。

三、研究设计

(一)模型设定

为了分析外商直接投资、政府政策与城乡居民经济福利三者间的关系,本文参照 Choi*Changkyu Choi, “Foreign Direct Investment and Income Convergence”,Applied Economics,No.36,2004,pp.1045-1049.和魏后凯*魏后凯:《外商直接投资对中国区域经济增长的影响》,《经济研究》2002年第4期。的研究思路,建立如下计量方程:

(7)

式(7)中,因变量居民经济福利用WI表示,FDI和POLI分别表示外商直接投资和优惠政策两个自变量,CONT和α分别为控制变量与常数项,βi(i=1、2、3)为本文重点关注变量的系数,λm和ε分别代表控制变量系数及残差项。

(二)变量选择及说明

1.因变量

2.自变量

本文的自变量主要包括外商直接投资(FDI)和政府的优惠政策。对于前者,利用联合国贸易发展会议(UNCTAD,2012)的测算方法,先分别计算得到地区历年实际利用的外资金额占对应地区实际国内生产总值(GDP)的比重,全国城市历年实际利用的外资金额占全国GDP的比重,然后两者相比得到本文需要的数据*UNCTAD,“World Investment Report”, United Nations: New York, 2012,pp.389-408.。对于后者的度量,政府为了在“锦标赛”竞争中处于优势地位,引入的外资项目将是一个重要的考量指标。在此背景下,政府通常以各类开发区的形式对引入外资项目进行集中化安置,并对开发区内企业在税收、土地、产权等方面进行支持。由此,参照Démurger et al.的研究方法*Démurger S., Sachs J.D., Woo W.T., et al.,“Geography, Economic Policy, and Regional Development in China”, Asian Economic Papers,Vol.1,No.1,2002,pp.146-197.,先分别对各个城市不同类别的开发区赋值并加总,再计算市区、县区历年财政支出占所在城市财政总支出的比值,最后用开发区得到的值乘以该比值*本文对各类开发区的赋值如下:1代表沿江及内陆开放城市;2代表国家级经济开发区或沿海开发区;3代表沿海开放城市;4代表六个国家级新区,即上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区、甘肃兰州新区、广东南沙新区;5代表经济特区。。同时,由于外商直接投资与政府提供的优惠政策对居民经济福利可能存在叠加作用,故将二者的交互项(FDI×POLI)纳入计量方程进行回归分析。

3.控制变量

受制于影响因素的众多,本文重点选择如下指标作为影响居民经济福利水平的控制变量。一是经济发展水平(DELE),用各个地区的人均产值(人均GDP)度量;二是对外开放水平(OPEN),用市区、县区的外贸出口额占所在城市外贸出口总额的比值度量;三是教育程度(EDUC),先计算出各市区、县区不同类别的受教育人数乘以各阶段学历年限的值,然后加总得到所需数据,计算公式为:小学学历人数×6﹢初中学历人数×9+高中学历人数×12+大专以上学历人数×16,其中,6、9、12、16表示各类学历教育的年限要求;四是资本存量,利用公式Kt=It+(1-δ)Kt-1计算获得,式中I表示当年的投资额,Kt-1表示前一年的资本存量,δ表示折旧率,本文取值为10%。

对于本文数据,如不另作说明,均来自《中国统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》以及中经网数据库,文中涉及计算的指标,均根据公式计算获得所需数据,样本包括中国1994—2013年以来的210个地市及以上城市。同时,文中以美元计量的指标均通过美元对人民币平均汇率换算,以货币计算的指标均通过居民消费物价指数调整,调整基期为1994年,缺失数据用插值法补齐。

四、实证分析

为了保证回归结果的有效性,先利用相关系数矩阵和方差膨胀因子(VIF, Variance Inflation Factor)对模型中的主要变量进行考察,结果发现它们之间不存在多重共线性,同时,对方差较大的变量取自然对数,以控制变量间可能存在的异方差问题。由于本文是基于面板数据的分析,故先后使用LM检验和Hausman检验来确定所选用的模型,最后依据结果决定采用随机效应模型,考虑到数据特征,采用可行广义最小二乘法(FGLS)进行估计。在检验的过程中,首先对全样本进行回归,然后将全样本细分为市辖区、市辖县两个子样本进行检验,最后将所有城市按一定标准分为八个地区*实证检验中,为了体现出城市的地区差异,我们按照国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部的划分方法,将城市归到所属省份的八大区域中。分别是:南部沿海(粤、闽、琼)、东部沿海(沪、苏、浙)、北部沿海(京、津、冀、鲁)、东北地区(辽、吉、黑)、长江中游(皖、赣、鄂、湘)、黄河中游(晋、内蒙古、豫、陕)、西南地区(桂、渝、川、云、黔)、西北地区(藏、甘、青、宁、新),由于具体城市名单太多,在此不予列出,需要者可向作者索取。,再从市辖区和市辖县两个方面进行检验。

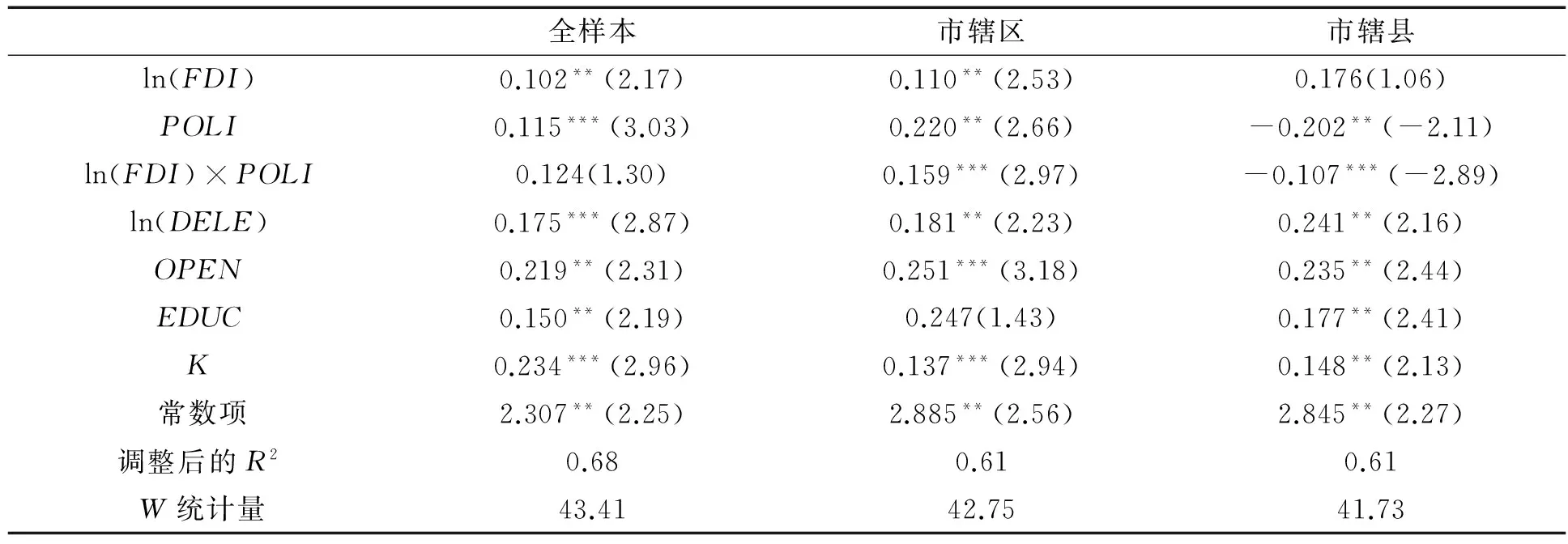

表1是全样本及两个子样本的检验结果,从全样本的结果看,外商直接投资的符号显著为正,表明外资流入在整体上促进了当地居民经济福利的增加。这说明随着流入外资数量的增加与质量的提升,其产生的外溢效应在增加居民收入的同时,对当地的经济活力、市场化水平以及制度环境都产生了促进作用,居民从中获得了更多的公共产品和服务,提升了生活质量与福利水平。与外商直接投资的结果一样,优惠政策在整体上也促进了居民经济福利水平的提升。对此的理解是:政府通过优惠政策盘活了辖区内的生产要素,释放出巨大的制度或政策红利,居民通过参与经济活动分享了该红利。

表1 全样本及两个子样本检验

注:*、**、***分别表示在0.1、0.05、0.01水平下显著,小括号中数值为Z值,W表示Wald检验,该值大于10时,则表明模型的整体回归显著有效。

同时,值得注意的是,外商直接投资与优惠政策交互项的符号虽然为正,但并不显著。这表明二者共同作用虽然在整体上有利于居民经济福利水平的提升,但效果并不明显。其中的原因可能与外资在区域的非均衡分布以及政府优惠政策的偏好有关,从而弱化二者的影响效果。基于此,将全样本细分为市辖区与市辖县两个子样本进一步进行检验。

从两个子样本的检验结果看,外商直接投资在市辖区的符号为正,在市辖县的符号为负,但只有前者显著。对此,可以从如下两个方面进行解释。一方面,外商直接投资在数量上存在明显的城乡非均衡分布,大量外资集中在市辖区,其产生的外溢效应在整体上表现为正效应,从而有助于辖区居民经济福利水平的提升,流入县区的外资数量较少,外溢效应不明显,难以影响居民的经济福利水平;另一方面,外商直接投资在质量上也存在显著的城乡差异,以知识、技术为核心要素的外资在市区“扎堆”,以资源为核心要素的外资流向县区,前者促进了城市经济的增长,同时也对市区的制度环境产生了积极影响,实现了外资与城市经济的协同发展,市区居民能够分享到市区发展的成果,从而福利水平获得提升;后者虽然在短期内可能提高居民收入,但由于其生产具有“资源消耗型、环境污染型”等特征,在长期中将对居民的生活质量产生明显的不利影响(环境污染、生态恶化等),从而在整体上影响了居民经济福利水平的提升。

两个子样本中,优惠政策在市辖区的符号显著为正,在市辖县的符号显著为负。该结果与政府“重城市、轻农村”的发展理念有直接关系。在“锦标赛”竞争背景下,地方政府出于政绩目的,将大量资源用于市区经济的建设中,甚至将县区的经济成果通过政府之手挪移到市区经济建设中,由此导致县区居民不仅难以分享市区经济的发展成果,还分摊市区经济建设的成本,从而扩大了城乡居民的福利差距。

从外商直接投资与优惠政策交互项(ln(FDI)×POLI)的结果看,它在市辖区的符号为正,在市辖县的符号为负,并且二者都通过了显著性检验。一方面外资在两个地区存在明显的“质”与“量”的差异,另一方面,地方政府在“重城市、轻农村”的发展理念下存在政策偏好,它们都有利于市区而不利于县区。二者叠加后进一步强化了单一因素对两个地区的影响,市区居民分享到了辖区社会经济发展的成果,而县区居民不仅未能分享到经济发展成果,相反还成为外资生产成本与市区发展成本的分摊者,从而表现出显著的差异性。

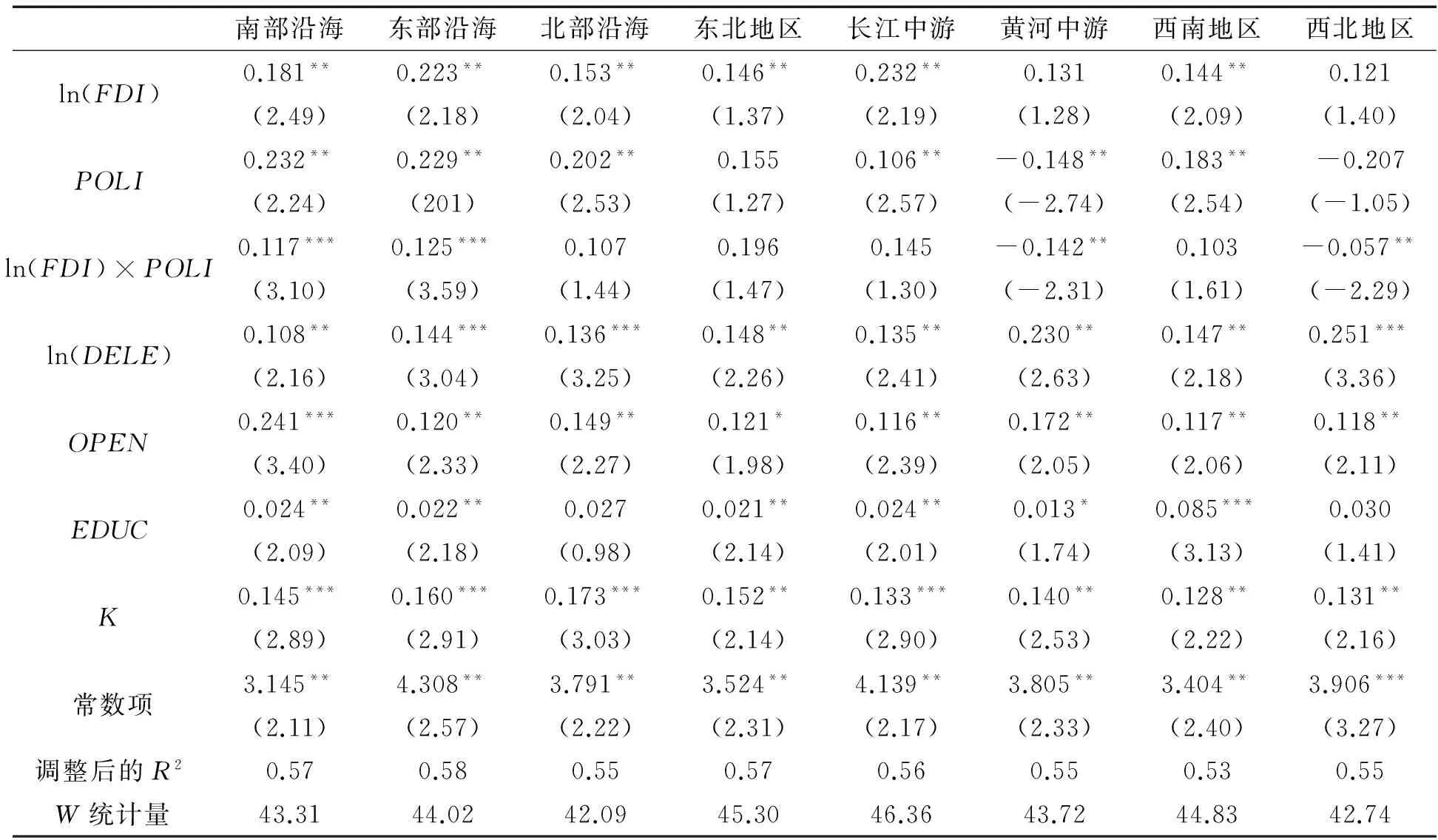

表2是市辖区的回归结果,从表中可以看出,FDI流入对所有地区的城市居民经济福利产生了积极影响,并且绝大多数都表现显著。其中的原因是:一方面外商直接投资由于大多集聚到城市并参与到当地经济活动中,特别是大多数外资流入到工业中,直接激发了整个行业的活力,提升了行业的效率,进而对行业产出和职工收入产生了直接的促进作用;另一方面,外资参与城市经济活动将增加政府财政收入,政府为了吸引更多的外资流入以及长期存在的“重城市、轻农村”发展理念,促使其对城市配置更多的资源并不断提高配套服务,这也将增加辖区居民的福利水平。同时,由于FDI具有多种生产要素的综合属性,它除了有利于提高居民就业率、增加居民收入外,外资流入后其内含的制度因素也将对当地政府产生“潜移默化”的影响,通过推动后者提高行政效率和公共服务水平来促进辖区制度环境的改善。换言之,FDI流入市辖区后,它对城市居民产生的积极影响不仅包括收入和生活水平的提升,而且包括政府角色转变所带来的公共服务、制度环境的改善等,这些都将提高城市居民的经济福利水平。

表2 基于市辖区数据的分地区检验

注:*、**、***分别表示在0.1、0.05、0.01水平下显著,小括号中的数值为Z值,W表示Wald检验,该值大于10时,则表明模型的整体回归显著有效。

表2中,优惠政策的符号在大多数地区都为正(黄河中游、西北地区除外)。该结果表明各地政府在“锦标赛”竞争的背景下,通过设立各类经济开发区进行招商引资,其结果在整体上有利于辖区内居民福利水平的提升。外资作为多生产要素的“复合产品”,虽然它获得了政府给予的诸如税收减免、土地无偿使用等优惠政策,并且可能对当地产生某些负面效应(如环境污染),但它参与到当地经济活动后,有利于辖区经济活力及效率的提升。同时,外资流入会对当地社会经济产生技术溢出和制度变迁效应,从而在整体上外资流入带来的正效应超过负效应,并促进了居民经济福利水平的提高。另外,在“重城市、轻农村”的发展理念下,地方政府对流入市辖区的外资会进行政策引导,从而提高城市经济与外资类型的匹配性和协同性,城市居民也从中分享到二者带来的经济成果。对于黄河中游和西北两个地区,由于二者资源禀赋的原因,地方政府在引资过程中竞争力有限,引入的外资可能存在“数量”和“质量”的双差,不仅数量少,而且外资类型大多为资源寻求型、污染密集型,其流入后虽然有利于当地居民收入的提高,但外资产生的生产成本通过社会化分摊转嫁给了当地居民,从而居民的净福利有可能为负。也可能由于上述两个地区的城市大多具有“资源型”城市的特征,产业结构较为单一,产业转型升级意识缺乏,对资源的依赖性较强,但随着资源的消耗和枯竭,城市经济可能陷入“荷兰病”的路径中,虽然政府在引资过程中出台了许多优惠政策,但二者并没有产生积极的叠加效应,反而可能出现居民成为政府实现政绩的买单人,从而进一步恶化了居民经济福利水平。

从外商直接投资与政府优惠政策交互项(ln(FDI)×POLI)的结果看,与前面优惠政策的符号较为类似,除黄河中游和西北两个地区外,其他地区的符号都为正,并且大多通过了显著性检验。这说明流入市辖区的外资与当地政府提供的优惠政策作用后,其对大多数地区居民的经济福利水平都具有积极意义。外资在多数城市与政策产生了协同性,二者共同促进了流入地经济的发展和居民生活质量的提升。黄河中游和西北两个地区,由于资源禀赋的原因,流入外资不仅消耗了当地资源,而且存在成本的社会化分摊。同时,政府的优惠政策大多也基于对资源的依赖,城市经济转型升级的动力不强,产业结构的单一性逐渐对整体经济产生了“路径锁定”,最终导致居民经济福利水平的恶化。

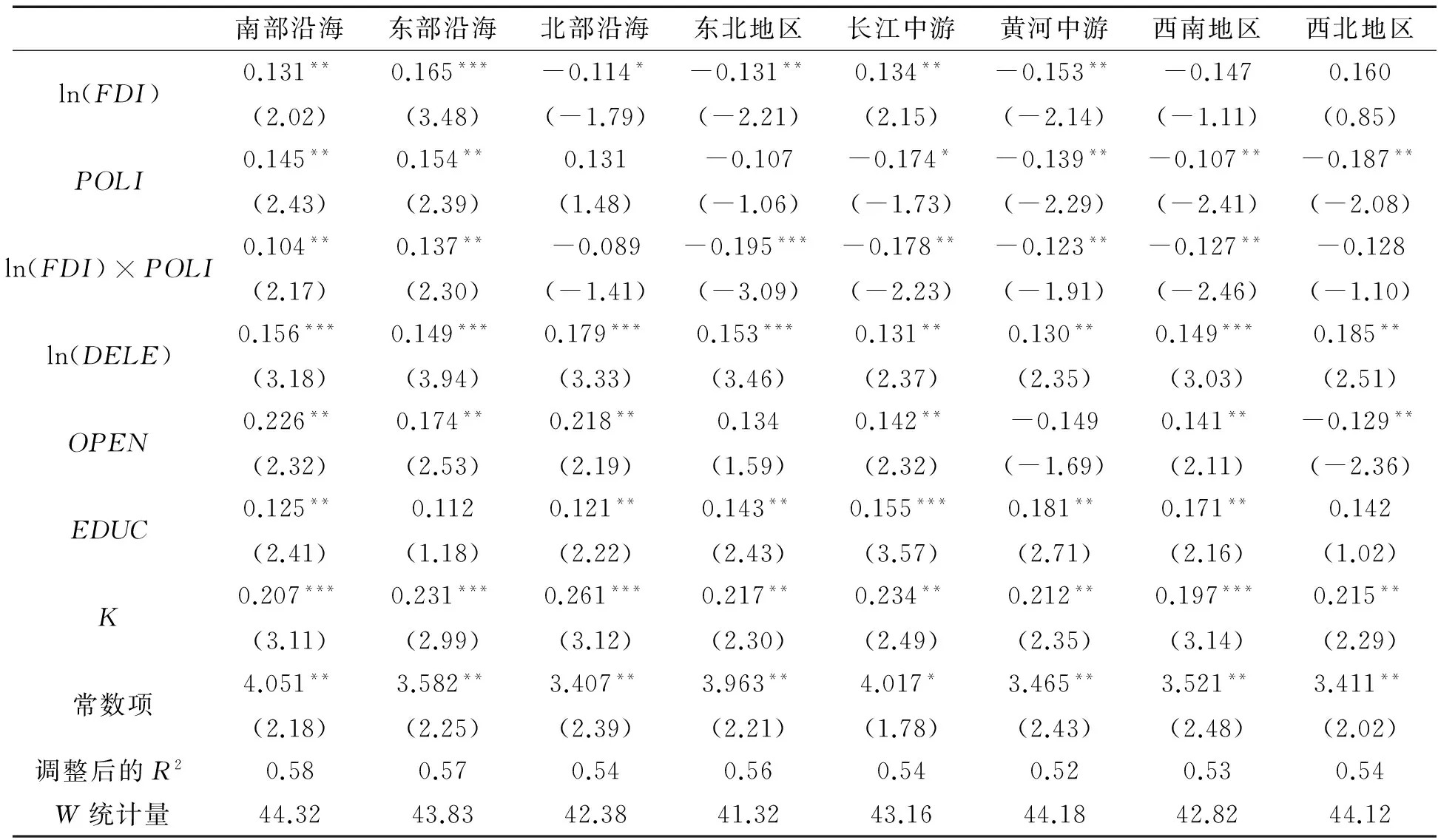

表3是市辖县的回归结果,从表中可以发现,与市辖区的结果相比,外商直接投资在各个地区表现出显著的差异性。对于沿海地区,外商直接投资的符号在北部沿海地区显著为负,其他两个沿海地区都显著为正。在内陆地区,东北地区、黄河中游、西南地区的符号都为负,其他两个地区为正。其中的原因可以从如下几个方面进行解释:在总体上,FDI无论在沿海地区,还是在内陆地区,其对县辖区居民的经济福利并没有产生一致性的积极影响,相反,它对个别地区的居民经济福利还表现出抑制作用。分地区看,北部沿海虽然是外资最先流入的地区之一,但由于该地区相比其他区域,无论行政层级,还是经济发展水平,都存在更加明显的差异性。由于外资的本质在于逐利,它们在区位选择上倾向于到资源禀赋优势明显的区域集聚,从而形成了外资在区际的不均衡分布,即便流入市辖县的外资已经存在质量上的不足,但它们在各个省市的分布上仍存在进一步的优劣次序选择,从而使得区内处于政治经济弱势地位的县区难以获得“质量型”外资。在“锦标赛”竞争背景下,处于竞争弱势地位的地方政府通过优惠政策将能源密集型、污染密集型外资引入辖区,虽然后者可能在短期提高了居民收入,但长期而言,外企生产过程中产生的巨大成本(比如环境污染)转嫁给了当地居民,形成了成本的社会化分摊,从而在整体上恶化了居民的福利水平。为了检验该推论,先剔除河北省的城市样本,再次进行检验,得到结果为0.128,并在0.05的水平上显著,从而证实推测的成立。对于符号为负的内陆地区,由于其经济发展水平低,流入的外资大多表现出“资源密集型、环境污染型”的特征,所从事的行业大多处于边际性产业,本身已经难以产生高的经济效益。但在“锦标赛”背景下,地方政府通过给予外资“超国民待遇”,不仅使其可以将生产成本进行社会化分摊,同时地方政府还将市辖县的经济成果挪用到市辖区的建设过程中,从而恶化了县区居民的福利水平。

表3 基于市辖县数据的分地区检验

注:*、**、***分别表示在0.1、0.05、0.01水平下显著,小括号中的数值为Z值,W表示Wald检验,该值大于10时,则表明模型的整体回归显著有效。

从表3的结果看,优惠政策的符号在沿海与内陆地区也表现出显著的差异性,它在沿海地区都为正,在内陆地区都为负。可能的原因是:地方政府在“锦标赛”竞争背景下,利用权力之手将优质资源配置到城市经济的发展中,同时,为了实现表面化、短期化的政绩目标,还将县区的经济成果挪移到城市中,从而政府偏向性的发展理念通过政策传导到城乡经济中,县区居民不仅没有分享到区域经济发展成果,而且还成为市区经济发展的买单人,由此导致政策因素在城乡间的符号差异。分区域看,沿海地区居民虽然也存在城乡收入差异,但整体的经济发展水平较高,并且这些地区的对外开放水平高,市场经济活跃,县区居民参与市场经济的程度高,收入渠道多,从而掩盖了政府偏向性发展理念下城乡居民经济福利差异。内陆地区无论经济发展水平,还是对外开放水平都远低于沿海地区,市场化程度低,居民收入渠道少,在政府“重城市、轻农村”的发展理念下,县区资源和发展成果都被政府之手挪移到城市,从而恶化了县区居民的经济福利水平。

从外商直接投资与优惠政策交互项(ln(FDI)×POLI)的结果看,大部分地区的符号都为负(南部沿海和东部沿海除外)。其中的原因可能是:无论外商直接投资,还是政府的政策偏好,都存在明显的异质性特征,优质的外资大多流向市辖区,地区经济的发展成果大多用于城市发展,县区居民难以从流入外资产生的溢出效应中获取长期收益,而且还分摊了外资的生产成本和城市发展成本,从而在两者的叠加作用下,县区居民的经济福利水平难以提升。交互项在北部沿海地区的符号也为负,其中的原因正如前述:由于该区域不仅具有经济发展水平上的差异性,而且还存在行政层级上的差异性,从而资源和经济成果可能不仅存在区内的城乡非均衡配置,而且还存有区际的省市间非均衡配置。因此,北部沿海的结果可能具有行政层次不一致的影响。基于此,按前面的做法将归属河北省的城市剔除后检验,结果符号由负转正,但未通过显著性检验,继续将山东省的样本剔除进行检验,结果显著为正,这说明了推测的合理性。

五、结论与启示

本文基于中国210个地市及以上城市1994—2013的年数据,借鉴Choi等人的研究方法,实证分析了地方政府“锦标赛”竞争背景下,外商直接投资区际流动对城乡居民经济福利的影响。结果发现:FDI对城乡居民经济福利水平表现出显著的差异性,对于市辖区,FDI在整体上促进了居民经济福利水平的提升,对于市辖县,FDI对居民经济福利的提升并未表现出显著的积极效应。地方政府的优惠政策存在城乡偏好,它对市辖区居民的经济福利水平具有促进作用,但对市辖县居民的经济福利产生了损害。同时,FDI与优惠政策的综合作用对居民经济福利表现出叠加性,资源在政府之手的偏好性配置下变生了异化,扩大了城乡居民的福利差距。

上述结论产生如下启示:在“锦标赛”竞争背景下,地方政府竞相将引入FDI作为政绩指标,通过给予外资企业在税收、土地使用等方面的优惠政策,使之享有本土企业难以获得的“超国民待遇”。FDI流入后,无论是“数量型”,还是“质量型”(特别是后者),外资大部分都参与到城市经济活动中,而真正流入农村并参与农村经济活动的FDI明显偏少。同时,由于地方政府的政策偏好,优质资源配置到城市经济的建设中,而农村居民则成为城市经济发展的买单人,发展成果难以共享,但发展成本则产生了社会化分摊。因此,无论FDI及优惠政策单一因素,还是二者的综合作用,都对城市居民经济福利产生了促进作用,但对农村居民经济福利没有产生整体上的积极效应,反而在某些地区产生了恶化作用。

当前,中国正在着力推进全面小康社会和新农村建设。在此背景下,如果地区、城乡间居民经济福利差距出现进一步扩大,势必会影响社会福利水平的整体提升,甚至影响社会经济的和谐发展。因此,必须采取有效措施不断改善和优化城乡居民经济福利状况,以促进区际、区内城乡居民福利水平的持续平稳提升。要实现上述目标,可以重点从如下几个方面考虑:一是进一步健全市场经济体制建设,促进经济成果在区际、区内城乡间的均衡分配;二是不断完善社会保障制度,确保城乡居民能够平等分享社会福利的机会和权利;三是加大农村基础设施和公共服务的建设和投入,减轻农村居民生产、生活过程中的社会成本;最后,地方政府(特别是内陆地区政府)要改变过去“重城市、轻农村”的经济建设思路,着力推进城乡经济的统筹发展,促进要素的平等交换和公共资源均衡配置等。

[责任编辑 王治国 责任校对 王景周]

2015-11-20

高文新(1976—),男,山西朔州人,西安交通大学经济与金融学院博士生,主要从事外商直接投资与政府管制;

宋一弘(1982—),男,四川阆中人,财富证券研究发展中心研究员,经济学博士,主要从事产业投融资研究。

国家社会科学基金项目《全球经济调整与中国经济发展方式转变研究》(批准号:09XJY011)。

F125.1;F124.7

A

1000-5072(2016)10-0103-09