师恩难忘

2016-11-24魏穆之

魏穆之

师恩难忘

魏穆之

沙曼翁和魏穆之

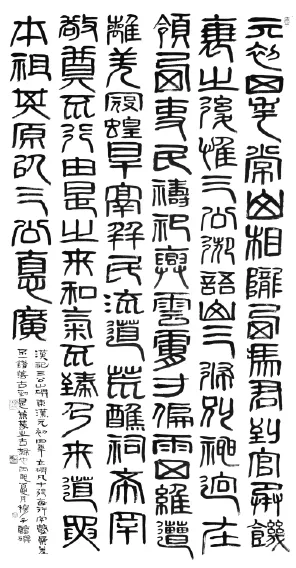

魏穆之书法

蕉阴立雪四十年,恩泽如山思泫然。

乌鹊桥头凌霄老,香山竹畔松柏坚。

睹面每循诸巷陌,问学唯参旧书翰。

但凭浅薄承师道,他生犹思衔草环。

恩师曼翁先生离开我们四年了,每次想起跟随先生近四十年的点点滴滴,还是会让我潸然泪下。

我从小喜欢书法,空闲时间基本上用来写字。参加工作后,仍然兴趣不减,下班和节假日,多数时间都是在家练习书法。当然,谈不上什么法度,都是照着自己喜欢的字帖来写。1976年春的一天,我姐姐的朋友金勤新到我家玩,看到我迷于写字,就对我说,“我有一个同学,他爸爸是大书法家,你想不想跟他去学?”“当然愿意。”后来才知道,那个同学指的是沙培德兄,大书法家当然是曼翁先生。

几天后的下午,金勤新通知我晚上去拜见老师。就这样,在他的陪伴下,我前往碧凤坊第一次见到了曼翁先生。

先生是一个单纯、真诚的人,一向不喜欢世俗人情,不喜欢送礼,更讨厌那些繁文缛节。我记得第一次去什么礼物也没有带,拿去的只有我临的《曹全碑》。先生微笑着摘下眼镜,认真地看了我的作业,然后笑眯眯地说:“你曹全碑写得不错。这样吧,你明天过来看我写字。”第二天下午,我第二次登门,先生当面给我示范了两张曹全碑,并把一张四尺的交给我说:“就这么写,很简单的。你拿回去看看吧。”

就这样,开始了我和先生三十多年的师生情缘。

那时候,我基本上一有空闲时间就往先生家里跑,先生也喜欢带着我参加活动。有时候因为工作忙,几天没去,先生都会写信或者到我家找我。

魏穆之书法

对于我的书法,先生一直是采取鼓励教学的方式。记得我第三次去的时候,先生就说我“胆子大,像个八十岁老太太写的”“一定会写出来”,并把我的《曹全碑》作业贴在家里,来人就夸。那时候,先生喜欢一大早去沧浪亭、网师园等地方和老朋友喝茶、聊天,见面多的我记得有金立初、毛启俊、顾敏球等老先生。先生喜欢带着我去,还经常把我的作品拿给老先生们看。

穆之的名字,是先生帮我起的。先生说:穆者,和也,为人要真诚;穆者,默也,为艺要多用功少夸夸其谈。

先生还喜欢用刻印章的方式来鼓励我。记得跟随先生三四天后,先生就赠送给我一枚“魏慧云”姓名章。之后,每当我书学有一点进步,先生就会治印鼓励。几十年来,先生帮我刻的私章有26枚之多。

对于我的些些进步,先生始终是发自内心的高兴。先生经常鼓励我大胆参加各类展览,并多次写信推介我的作品。1988年,先生亲自向中国书法家协会为我写了入会推荐信。

魏穆之书法

当然,对于我偶尔出现的泄气,先生也会直接批评、提醒。记得1985年的一个时期,我因为杂事繁多,有较长时间没有创作,也没有参加市里各类书法活动,先生专门写信来提醒。他告诫我:“年轻人要多多活动,加强朝气,要振作起来。有空的话,也必须用功于书法、篆刻,大好光阴,不能浪费!”

正是因为先生的鼓励和督促,这么多年来,无论工作和生活如何繁杂,对于书法,我始终不敢少许懈怠。

先生对我,既是师长,更多的时候更像一位父辈,时时关心我的工作生活。记得我结婚那天,先生一大早就让家人送来了连夜写的贺联;我父亲两次重病住院,先生和师母都赶到医院看望。有几天,因为过于繁忙,我没有向先生汇报父亲病情,先生还专门写信说:“我每日想来探望,终因有客来未成行,过时医院又不肯放行。望你有空来我处,了解一些情况也很必要的。”在我父亲最后一次住院期间,先生专门创作了3张作品送给医生,托他们尽心治疗……

先生是一个单纯的人,除了艺术,基本上算是不通人情世故。对于求教的人,无论名气和地位,先生始终坚持说真话,屡次得罪那些想要虚名的人。但先生从不在意,他认为真话虽然难听,但对艺术是有好处的。有一次某个国内小有名气的书家拿着自己写的手卷来请先生题字,先生看了后,说:“里面很多错别字,你重写了再来。”还有一次,有个老同志开个人草书展览,想请先生美言几句。因为作品实在太差,先生当场说:“楷书都不会,写什么草书?!”也有例外。有一次,先生好友的学生请先生题字,先生碍于情面,就写了“得古法、出新意”,这是先生自己对艺术的要求,也是对后辈的希望。后来,那人把这句话当做先生对他作品的评价,到处宣传。先生知道后,也只是笑笑而已。

先生一生淡泊名利。社会上偶尔会有先生爱钱的传言,其实都是不了解先生的无稽之谈。先生确实不太肯为那些仗着权势蹭字蹭画的人创作,有时甚至出现跟主办活动方僵持的情况。但先生依然我行我素,因为先生有自己的原则。我想,一方面,因为先生书画享名,是在上世纪四十年代的上海,那时候上海的书画市场非常成熟,书画家照润格收费、不喜欢白蹭的习惯已经根深蒂固;另一方面,先生对自己作品有艺术家高度的自信,坚持润格、坚持高质量创作,也是他对艺术负责的表现。

有时候,即使对方出钱,先生也会拒绝。有一次,苏州某老板,想出钱让先生创作一件作品,因为其人喜欢附庸风雅、装腔作势,先生说:“不写!他又不认字,卖给他浪费!”先生一生珍爱自己的艺术,但对喜欢的学生和真心求教的人从不吝啬,特别是对社会公益活动一直都是积极捐助。直到汶川地震时,93岁的先生仍然抱病在第一时间创作作品捐赠。

先生对钱,并不是非常在意。上世纪八十年代,先生应解放军总政治部之邀赴京创作期间,写信跟我说:“荣宝斋米主任看了我给他们的十幅字,特别和我打招呼说他们的稿酬一般说来比较低。我说,我不计较的,因为我不是做生意的。他们的会计付给我150元。”先生对待金钱的态度,和多数老一辈人的没有多少区别,对不必要的额外开支比较控制,但该花的钱,从来不计较,也不贪钱财。这一点,我想可能有两个原因,一个是他目睹了老师萧蜕庵先生晚年的贫困,另一个就是被打成右派和失业期间家庭困难留下的芥蒂。记得是1977年下半年,先生热衷于绘画创作,但那时候资料非常贫乏。先生每天出门,都随身带着一个小笔记本和一支圆珠笔,看到喜欢的竹子和景物构图就立即画下来,然后回家创作。有一天,我陪先生去古旧书店,先生发现了一本张大壮画集,简直爱不释手。但是,25元的定价,在当时是一笔巨大的开支。于是,先生每天都抽空去书店翻看,然后回家靠记忆摹写创作。年底的时候,我拿到了30元年终奖,立即跑到书店把书买了回来。先生当时非常高兴,但接着又说,:“太贵了,不要买的。书店和我很熟,我可以每天去看的。”接下来几天,先生闭门不出,把里面喜欢的画认真临了一遍,然后去书店退掉了画册,并坚持将钱还给了我。

生一生忠诚艺术,心底坦荡,始终保持童真之心和旺盛的创作力。先生八十岁以后,基本上不参加社会活动,也很少外出,在家品茶、读书、创作、看花。记得是1997年夏季的一天,暴雨如注,因为不方便去看先生,我就打了个电话。电话接通后,八十多岁的先生一边大笑,一边说:“哈哈,我刚才没打伞从五龙堂跑了回来,衣服全湿了,雨鞋里面全是水!哈哈哈哈,我是经历过风雨的人,不怕!哈哈……”“快去洗澡,马上要感冒了!”话筒里传来师母心疼的责怪声……挂上电话,我眼前立即浮现出一个画面:暴风雨里,一个瘦小的老人,全身透湿,步伐坚定地在水中跋涉,大大的雨鞋一路溅溢出雨水……这件事,固然有先生童真的一面,更有其“老子犹堪绝大漠”不服老的豪情!这不正是先生一生不畏风雨艰辛、在艺途坚定开拓奋进的写照吗?!

2011年10月10日,我参加完先生葬礼回家,心里竟然没有多少悲伤。因为在内心里,我始终觉得先生还在。直到今天,翻到先生的信件,看到先生的作品,走在陪先生走过的一街一巷,我仍然觉得,先生真的还在!

先生,真的走了吗?