基于中美比较视角的中国水资源开发进展

2016-11-23梁书民LUNDJayHUIRui于智媛

梁书民,LUND Jay,HUI Rui,于智媛

(1.中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081;2.Department of Civil and Environmental Engineering,University of California at Davis,Davis 95616,USA)

基于中美比较视角的中国水资源开发进展

梁书民1,LUND Jay2,HUI Rui2,于智媛1

(1.中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081;2.Department of Civil and Environmental Engineering,University of California at Davis,Davis 95616,USA)

对比分析中美两国的水库库容变化、灌溉面积增长和用水结构演化历史,并将中国水资源开发数据同其他主要国家进行比较,认为中国用水总量将在农业用水、生活用水和生态用水等刚性增长的推动下再持续增长20年,提出加强水资源开发,开展西线大规模南水北调,提高西北地区水资源利用效率,统筹规划西北地区的生态用水等对策建议,以实现西部水土资源开发、扶贫和改善生态环境等多赢。

水资源开发;水资源评价;水库库容;用水结构;灌溉面积;中国;美国

我国水能资源丰富,高居世界第一位,2005年水能资源复查结果表明,水电理论蕴藏电量为60829亿kW·h/a,占全世界的15.2%;水电技术可开发电量为29 882亿kW·h/a,占全世界的20.4%;水电经济可开发电量为17534亿kW·h/a,占全世界的20.1%[1-3]。水电开发是目前我国水资源开发的主要方式。2007年世界水力发电量为30448亿kW·h[4],占经济可开发电量的34.9%;中国水力发电量为5 851.9亿kW·h,占经济可开发电量的33.4%,中国的水电开发程度稍低于世界平均水平。据英国不列颠石油公司出版的《BP世界能源统计年鉴》的数据,2013年世界水力发电量为37820亿kW·h,占经济可开发电量的43.3%;中国水力发电量为9116亿kW·h,占经济可开发电量的52.0%,已经高于世界平均水平,而且发电量远高于居第二至第五位的加拿大(3916亿kW·h)、巴西(3854亿kW·h)、美国(2719亿kW·h)和俄罗斯(1812亿kW·h)[5]。据2015年2月17日《中国电力报》的数据,2014年底我国水力发电量为10661亿kW·h,占经济可开发电量的60.8%。这些数据表明我国的水电开发程度已经很高,开发潜力逐步减小,剩余潜力主要分布于西南地区河流的中上游地区,正是大西线南水北调的水源区,水电开发和跨流域调水相结合将是我国未来水资源开发的主要发展目标。本文通过一系列水资源开发利用数据的国际比较,认为中国水资源丰富、开发潜力大,适度开发利用水能资源和水资源有利于工业化、城镇化的发展和经济实力的增强,并保障国家粮食安全、增强中国的综合国力,加快我国向发达国家迈进的步伐。

1 美国总库容数据核算

美国是目前世界上最大的经济体,其水资源开发利用情况对中国具有重要借鉴意义。2009年10月在四川成都举办了第一届堆石坝国际研讨会,中国大坝协会秘书处在会上提交了题为《中国2008年水库大坝统计、技术进展与关注的问题简论》的论文,介绍了截至2007年年底的中国大坝、世界大坝建设和水电发展进展,对截至2007年年底的水库大坝及水电发展进行了汇总。论文列出美国水库总库容为135000亿m3,并指出该数据“是美国大坝协会的确认数,但仍有疑问,数字过大”[4]。为了解决这个疑问,笔者对美国的大坝建设和水库库容增长历史进行了研究。

根据美国工程兵团国家大坝清单项目(The U.S. Army Corps of Engineers,National Inventory of Dams,NID)统计,截至2013年美国境内及领地注册的水坝(坝高超过7.6 m,库容超过6.2万m3,或者是发生溃坝后会对下游造成严重影响的坝)总数超过87000座[6];截至2004年年底按照坝高大于或等于15.24 m,或正常库容大于或等于616.74万m3,或最大库容大于或等于3 083.71万m3的条件取舍,符合条件的大坝数为8 121座,它们的地理信息系统数据由美国国家地图册项目(National Atlas of the United States)于2006年在网上公布[7]。依据下载的ARCVIEW地理信息系统文件,最大库容数据项的合计是135759.4亿m3,十分接近于美国大坝协会提供的总库容135 000亿m3,其中包括苏必利尔湖的最大库容119 648.0亿m3,占总量的88.13%;余数为16111.4亿m3,占总量的11.87%。进一步研究发现,该库容数据普遍存在多个大坝对应一座水库,库容重复计算现象。

可见美国库容计算存在两个问题:一是苏必利尔湖的死库容计入水库总库容;二是在多坝一库情况下,按大坝统计库容存在库容重复计算现象,二者均夸大了美国的总库容量。在水库库容统计口径上中国和美国不同,中国的总库容相当于美国的最大库容,中国的兴利库容和死库容之和相当于美国的正常库容;中国采用总库容、米制和十进制区分大中小型水库,美国则采用正常库容和最大库容,用英制取舍不同大小的水库。为解决美国库容统计口径和方法问题,便于比较两国库容的历史发展情况,本文统一按照中国的水库库容分类方法和口径,取总库容(美国最大库容)大于或等于1 000万m3的大中型水库来进行水库库容发展历史比较,苏必利尔湖的容积不计入美国总库容,并剔除美国库容的多坝重复计算量。

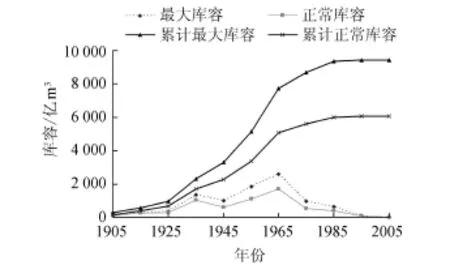

按照新方法得到的统计结果表明,美国1800—2000年200年间共建成大中型水库2 715座,总库容为9441.36亿m3,正常库容为6079.49亿m3,其中1921年修建的苏必利尔水库总库容和正常库容均按照兴利库容86 344万m3计算。20世纪30年代、50年代、60年代是美国3个大坝建设高峰期,分别建成总库容1349亿m3、1856亿m3、2593亿m3,分别对应罗斯福新政时期、二战后经济恢复期和冷战经济发展竞争期(图1)。另外据美国地质调查局(USGS)估计,1990年美国水库正常库容为5490亿m3[8],同笔者计算的结果6028亿m3相近。

图1 1905—2005年美国新增库容与累计库容

中国当前的城镇化水平仅相当于美国1930年的水平,未来20~30年仍然处于城镇化快速发展时期,期间城镇化对水电和水资源需求的刚性增长,将使水库库容同步扩大。按照1995—2014年中国总库容增长的趋势预测,保守估计2030年中国总库容将达到12 000亿m3。中国西南地区水利水电资源丰富,主要河流如怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江等每条河流现已规划了20级以上梯级开发,梯级大坝建设正在从下游向中上游逐步展开,大坝建设促进了当地的水电产业发展,通过水库移民和交通建设大大促进了当地经济发展和农牧民的脱贫致富。中国西部地区水资源与人口、土地资源分布匹配程度极差,西北地区土地资源丰富,而西南地区水资源丰富;西北地区人口密度小,集中分布于绿洲地带,而西南地区人口最稀少,集中分布于西藏的雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河和尼洋河谷地。在这种资源与人口分布格局下水资源开发利用需要大规模建设跨流域调水和跨地区移民工程,犹如美国西部水资源开发修建了许多跨流域调水工程,中国的大西线南水北调工程势在必行。

2 中国水库库容变化

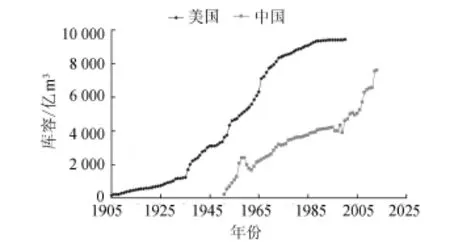

1949年以前,我国坝高在15m以上的水库大坝只有22座[9],1948年大中型水库总库容仅为200亿m3。新中国成立至改革开放前,我国修建水库大坝的主要目的是防洪、灌溉等[10];改革开放以来,水力发电(兼顾防洪和灌溉)成为大坝建设的主要目的。新中国成立以来,中国的大坝建设经历了3个快速发展期,第1个快速发展期是1951—1965年,大中型水库总库容由1951年的200亿m3跃升为1965年的2187亿m3;第2个快速发展期是1966—1973年,“文化大革命”中前期水利建设得到加强,中国大中型水库总库容由1966年的2 273亿m3跃升为1973年的3203亿m3;第3个快速发展期始于1994年底三峡大坝的动工修建,1998年长江流域大洪水进一步加快了大坝建设步伐,到目前已经延续20多年。随着西南地区水电开发步伐的加快,这个大坝建设快速发展期还在延续中,预计十年之内中国的大中型水库总库容有望超过美国(图2)。

图2 1905—2013年中美两国大中型水库总库容比较

截至2014年底,中国的大中型水库有4496座,总库容7695亿m3,为美国2000年大中型水库总库容的81.5%。比较每座大中型水库平均总库容,美国为3.477亿m3/座,中国为1.712亿m3/座,仅为美国的1/2。2014年美国人均大中型水库总库容约为2973m3,中国为562.6 m3,仅为美国的18.92%(1/6到1/5之间)。根据美国的经验,大坝建设明显受经济发展和城镇化进程驱动,大坝建设快速发展期起始于城镇化率超过50%的20世纪30年代初,直到20世纪70年代初才结束,延续达40年。2014年底中国的城镇化率达到54.77%,由于中国人口众多,且仍然是发展中国家,受城镇化快速发展带来的对水资源的需求逐步增加,大坝建设方兴未艾,自2015年起,快速发展期虽然不可能再延续40年,再延续20年是可能的。估计中国的大中型水库总库容2015年已达到8 000亿m3,2035年达到12000亿m3,按15亿人口计算,2035年人均库容达到800m3。美国2035年人均大中型水库总库容约降为2592m3(假设总库容不变,人口增加到3.643亿),到时中国约为美国的31%,介于1/4到1/3之间。

库容调节系数β等于调节库容除以水库多年平均径流量,调节库容是正常蓄水位至死水位之间的水库容积;β=8%~20%为不完全年调节,β=20%~30%为完全年调节,β大于30%为多年调节。美国国土面积为962.9万km2,多年平均地表径流量为29705亿m3。2035年若美国大中型水库的总库容不变,仍然为9441亿m3,为多年平均径流量的31.78%;按调节库容约相当于总库容的64.4%,美国调节库容约为6080亿m3,库容调节系数为20.5%,可实现完全年调节。中国国土面积为960.0万km2,多年平均地表径流量为26706亿m3,两个指标数值均同美国的相近。2013年中国大中型水库总库容合计为7599亿m3,蓄水量(同调节库容数值相近)合计约为3967.5亿m3,蓄水量占库容量的52.21%,库容调节系数约为14.86%,仅可实现不完全年调节。按此估计,2035年中国大中型水库库容若达到12 000亿m3,为多年平均径流量的44.93%;调节库容约为6265.2亿m3,库容调节系数将达到23.46%,稍高于美国,上升为完全年调节。

某个地区实现完全年调节或多年调节所需要的库容调节系数大小决定于当地的径流变差系数Cv的大小,而Cv的大小又取决于气候条件和地域面积[11]。实现同样的径流调节在Cv值较大的地区需要较大的库容调节系数,如干旱半干旱地区;较大地域内的Cv值较小,从湿润区向干旱区跨流域调水可以有效降低干旱区的Cv值。中国北方和蒙古的Cv值较大,为0.23;亚洲东南部(包括中国南方和日本)的Cv值较小,为0.09;美国本土的Cv值居中,为0.17;亚洲西部和非洲北部的Cv值最大,在0.34~0.35之间。日本水资源丰富,Cv值同中国南方相当,同中国总体上不具有可比性。目前世界上总库容系数(总库容同多年平均径流量的比值)在100%以上的国家有津巴布韦、埃及、加纳、伊拉克、塔吉克斯坦、乌干达、叙利亚、坦桑尼亚;在60%以上的国家有吉尔吉斯斯坦、赞比亚、莱索托、肯尼亚、土耳其、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、摩洛哥;在40%以上的国家有南非、突尼斯、苏丹、利比亚、阿尔及利亚、西班牙、乌兹别克斯坦、科特迪瓦、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国;在29%以上的国家有莫桑比克、墨西哥、美国、乌克兰、保加利亚、约旦、加拿大;而中国的总库容系数为28.46%[12]。中国的总库容系数到2035年若达到44.93%,将明显高于美国,但是仍然低于主要高值国如埃及、南非、西班牙和乌兹别克斯坦。

衡量水资源利用的指标主要有3种:①水能资源利用率,即水能资源开发量占水能资源经济可开发量的比例;②水资源利用率,即取水量占水资源总量的比例;③库容调节系数,即调节库容占江河径流总量的比例。其中水资源利用率最为常用,俄罗斯人谢克洛莫罗夫将水资源利用率Kw分为5个等级:Kw小于10%为低负荷水资源利用;Kw在10%~20%之间为中负荷水资源利用;Kw在20%~40%之间为高负荷水资源利用;Kw在40%~60%之间为超高负荷水资源利用;Kw大于60%为灾难性超高负荷水资源利用;Kw大于100%则需要跨流域调水来满足本地的用水需求。按照谢氏的研究和预测,1995年非洲北部、中亚处于灾难性超高负荷水资源利用等级,亚洲西部、亚洲南部属于超高负荷水资源利用等级,亚洲外高加索、欧洲南部、原苏联南欧部分、中国北方和蒙古、欧洲中西部、北美洲中部属于高负荷水资源利用等级;2025年非洲北部、中亚、亚洲西部、亚洲南部处于灾难性超高负荷水资源利用等级,亚洲外高加索、欧洲南部、原苏联南欧部分、中国北方和蒙古、欧洲中西部、北美洲中部属于高负荷水资源利用等级;其余地区均处于中低负荷水资源利用等级[13-14]。2013年中国总用水量为6183亿m3,全国平均Kw值为22.1%,其中北方地区(河南省、山东省、陕西省、青海省及其以北省区)的Kw值为38.3%,南方地区的Kw值为17.2%。国务院2012年确立的2030年用水量控制红线为7 000亿m3,Kw值为26.0%,均处于高负荷水资源利用等级的低值区;若通过大规模跨流域调水使2050年用水总量在2013年基础上增加50%,达到9 274.5亿m3,Kw值将上升为34.5%,处于高负荷水资源利用等级的高值区,但是水资源利用率等级没有改变。

3 灌溉面积的增长比较

灌溉率是灌溉面积同耕地面积之比值。为计算灌溉率,需要知道灌溉面积和耕地面积两组数据。中国的灌溉面积统计历年序列完整,且准确可靠。同水利建设发展轨迹相似,1949年以来灌溉面积的发展大致存在3个快速发展期:1951—1965年灌溉面积由1853万hm2波动上升为3307万hm2;1966—1976年灌溉面积由3156万hm2快速上升为4500万hm2;1988—2014年灌溉面积由4440万hm2稳定上升为6454万hm2。

笔者曾经撰文对中国历年的耕地面积按照国土资源部的统计口径进行校正。大致是受新中国建国初期大面积开垦宜农荒地的影响,中国的耕地面积由1951年的10820万hm2波动增加到1965年的极大值13887万hm2,此后垦荒停止,耕地面积逐年下降,到2003年减少到12 340万hm2,2008年减少到12173万hm2,这期间1999—2003年受退耕还林和城镇扩张占用耕地的影响,为耕地面积迅速减少期[15]。但是2009年国土资源普查的结果是中国拥有耕地面积13 540万hm2,明显多于国土资源部2008年统计的12173万hm2,多了1 367万hm2;比1996年国土资源详查数据13 007万hm2多了533万hm2。伴随耕地面积增加的是2003年以来农作物播种面积的波动增加。为还原本次耕地面积增加的逐年数据,假设中国耕地面积在2003年之前与国土资源部1996年以来的历年耕地统计值相同,2004年退耕还林基本完成后开始逐年均匀增加到2009年的13540万hm2,2010年后随着农作物播种面积的增加而等面积增加到2014年的14253万hm2,于是可以得到1951—2014年完整的耕地面积变化序列(序列1),有别于国土资源部2003—2008年的历年统计数据(序列2)。这样计算得出的中国农田灌溉率的历年变化情况类似于灌溉面积变化的趋势,农田灌溉率由1951年的17.1%上升到1966年的24.3%,以及1976年的33.4%,1977—1988年期间变化不大。基于耕地面积序列1的数据计算得出的中国2014年的灌溉率为45.3%。

美国早在北美殖民地时期就开始了向西部地区的移民垦荒活动。1783年英国把阿巴拉契亚山以西至密西西比河这一大片印第安人所有的土地,开放给了美国。美国于1785年通过的土地条例按低价出售公有土地,于1787年通过《西北准州地区条例》,从而使“旧西北部”(包括今俄亥俄州、印第安纳州、伊利诺伊州、密歇根州、威斯康星州)的土地得到迅速殖民开发。1830年美国通过了《印第安人迁移法》,把印第安人迁到密西西比河以西,西进殖民事业开始迅速发展,“旧西北部”(包括今肯塔基州、田纳西州、亚拉巴马州、密苏里州、密西西比州、阿肯色州、路易斯安那州)的土地得到种植园奴隶主的开发,成为棉花的主要产地。美国南北战争期间林肯总统通过了《宅地法》,接近于无偿分配美国西部国有土地给广大移民,大大促进了西进垦荒运动。受西进垦荒运动的影响,美国耕地面积由1820年的780万hm2增加到1870年的4147万hm2,和1929年的峰值14540万hm2。1930年之后,受1929年经济大萧条和20世纪30年代沙尘暴影响,耕地面积于1934年一度下降到11960万hm2,之后美国的耕地面积在波动中恢复到2012年的12 747万hm2。1929年之前,美国西部的移民把精力集中于开垦荒地,农田灌溉未受到重视,1910年灌溉面积仅为453万hm2,灌溉率仅为4.34%;20世纪30年代沙尘暴以来,美国开始重视在西部干旱半干旱区发展农田灌溉,1949年灌溉面积达到1047万hm2,灌溉率达到7.48%;之后又经历了二战后20年的灌溉面积快速增长期,到1969年灌溉面积达到1580万hm2,灌溉率达到14.33%。进入20世纪70年代,由于水资源过度开发,出现了奥加拉拉地下含水层(Ogallala Aquifer)水位快速下降,地下水资源枯竭现象,灌溉面积增加速度变缓,然而由于采取了一系列的水资源管理措施,如加强取水许可审批和水权管理,采取严格措施加强地下水管理,加强生态水权保护,积极开展地下水回灌等,实现了水资源的可持续合理利用,2007年灌溉面积达到峰值2293万hm2,灌溉率达到18.28%。2012年美国的灌溉面积为2260万hm2,灌溉率为17.72%[16]。

水田比例高和北方平原和谷地的冬小麦、夏玉米两熟制是中国农田灌溉率高于美国的主要原因;美国耕地多分布于降水量丰富的东部地区,中国西部绿洲耕地面积较大也是中国灌溉面积大于美国的原因之一。而根本原因在于中国人均耕地资源贫乏,需要发展多熟制和农田灌溉提高粮食单产来满足对粮食的巨大需求。从人均农业用水量国际比较来看,中国的人均灌溉用水量(288 m3,2013年)远低于美国(649 m3,2005年)、巴基斯坦(1 015 m3,2009年)和印度(596 m3,2009年)[17],有待进一步提高。

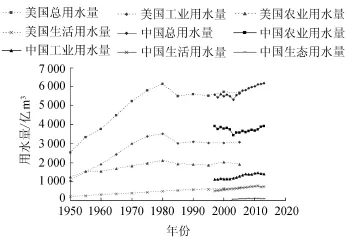

4 用水结构演化比较

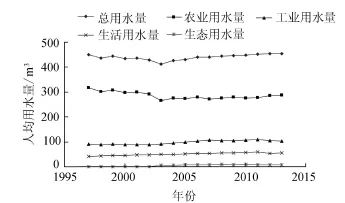

2013年中国总用水量为6183亿m3,其中农业用水量为3922亿m3,工业用水量为1406亿m3,生活用水量为750亿m3,生态用水量为105亿m3[18]。2005年美国总用水量为5 671亿m3,其中农业用水量为1921亿m3,工业用水量为3086亿m3,生活用水量为664亿m3,生态用水量无全国数据[19](图3)。比较中美两国用水量变化,可以发现具有如下特征:①总用水量中美两国相当,但是美国已由1980年的峰值6133亿m3下降并稳定下来,中国仍在逐年增加,2013年已经超过了美国的总用水量的峰值。②中国的农业用水量高于工业,农业用水呈逐年增加趋势,工业用水处于峰值阶段,而美国的工业用水量高于农业,工农业用水量均由1980年的峰值下降并稳定下来。③中美两国的生活用水量相当,且都在缓慢增长,美国每年增加8亿m3,中国每年增加14亿m3。④中美均有生态用水,中国自2003年以来有生态用水量统计值,笔者目前还找不到美国全国的生态用水统计值,但据笔者对加利福尼亚州水资源利用研究,美国生态用水量较大,但多可被下游的社区重复利用,统计口径较难统一,故缺乏全国数据。⑤美国工业用水量偏高,笔者核实美国的工业用水统计口径同中国一致,均包括热力发电耗用的淡水,不包括工业使用的海水量,美国偏高可能是由于其热力发电耗用淡水的循环利用率较低,而中国的循环利用率较高,多被再利用于洗浴用水,冬季居民区取暖,温室加热,或冷却后循环使用。

1997—2013年中国的农业用水总量呈“V”形变化,经历了一个从下降到恢复的过程,农业用水总量由1997年的3 920亿m3下降为2003年的3 433亿m3,又逐步上升为2013年的3922亿m3,其间的大坝建设和库容增加的目的由水力发电和非农业用途为主逐步转变为水力发电、非农业用途和农业用途并重。但是,中国的食物(谷物和油料)自给率由1997—2002年的平均99.1%下降为2003年的97.4%和2014年的84.2%,表明2003—2013年期间农业用水量的增加速度远远不能满足中国粮食油料生产对水资源的需求。

图3 1950—2013年中美两国用水量变化比较

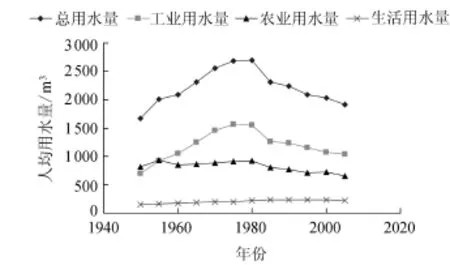

图4 1950—2005年美国人均用水量变化

中美两国的人均用水量变化趋势大致与各自的用水总量变化趋势相同(图4、图5),从人均数量对比来看,美国的人均用水量远远高于中国。中国人口(13.61亿)是美国(2.96亿)的4.60倍,而美国人均用水总量是中国的4.22倍,人均工业用水量是中国的10.10倍,人均生活用水量是中国的4.07倍,人均农业用水量也明显高于中国,是中国的2.25倍(表1)。比较两国的人均灌溉面积,美国是0.0723 hm2,中国(2013年)是0.046 7 hm2,可见美国人均粮食产量高于中国,除人均耕地面积因素外,人均灌溉面积也是关键因素。

图5 1997—2013年中国人均用水量变化

表1 中美两国人均用水量比较m3

中美用水量比较得出的共同结论是城镇居民用水随着城镇化发展稳步增加,工业用水随着经济结构的转变从峰值缓慢下降;美国农业用水由于农业生产过剩而趋于稳定;然而中国的农业用水将随着城镇化发展、居民收入增加和粮食需求刚性增长而持续增加至少20年。

2003—2013年期间中国农业用水增加值占总用水量增加值的56.6%,这期间节水灌溉技术在干旱半干旱区快速推广,农业用水增加,灌溉面积迅速扩大,有力支撑了中国粮食产量10年连续增长。古代大禹靠治水平天下,秦国兴修郑国渠和都江堰而统一中国,汉唐盛世通过发展水利富民强国。元代农学家王祯总结历代农本思想曾言“农,天下之大本。”1934年毛泽东曾言“水利是农业的命脉”。习近平总书记最近指出“解决13亿人吃饭问题,要坚持立足国内。”笔者判断,通过发展水利提高粮食自给率将是未来20年农业发展的主要方向,2011年中央一号文件提出“未来10年的水利投资将达到4万亿元”就是很好的例证。建设大西线南水北调工程,可以保证未来20~30年中国灌溉用水稳定增加,使西北地区丰富的宜农荒地资源得到开发,实现我国食物基本自给,同时通过水资源合理配置实现区域均衡发展,大大增强我国的综合国力。

5 结论与对策建议

美国原国务卿基辛格曾断言“谁控制了粮食,谁就控制了人类”。当代中国经济发展迅速,城镇化快速推进,人民收入水平迅速提高,水资源供给瓶颈越来越突出,食物自给率以每年1个百分点的速度快速下降,水资源短缺和粮食供给不足成为中国经济发展和人民生活水平提高的最大障碍。通过产业结构调整和提高水的循环利用率可以降低工业用水总量;城镇化人口增加造成的生活用水刚性需求也可以部分通过提高生活用水的循环利用率得到满足;唯独农业用水的刚性需求越来越大,而节水灌溉的边界效益呈递减趋势,农业用水量的增加将是我国未来水资源供给总量增加的主要推动因素。目前人民对生态环境的关注度与时俱增,“三北”地区的生态环境改善也有赖于生态用水供给量的不断增加。鉴于中国城镇化快速发展态势还将持续20年,中国的农业用水量、生活用水量和生态用水量均将稳定增加,虽然工业用水总量可能稳定或略有下降,但总用水量将持续增加至少20年。

为满足我国经济发展和城镇化快速推进对水资源的需求,提出以下对策建议:①进一步加强水资源开发。“巧妇难为无米之炊”,水资源开发是解决我国经济发展资源瓶颈的关键;中国处于城镇化快速发展时期,对生活用水和农业用水的刚性需求逐年增加,至少在20年内中国用水总量将处于稳定增长态势,水资源开发具有迫切性和长期性的特点。在提倡节约用水、提高水资源循环利用率的同时应不断加强水资源的开发力度,增加水资源的供给总量,提高供给保障水平。②统筹规划西南地区的水资源开发和大西线南水北调。西南地区水资源丰富,利用率低,开发前景广阔;西北地区水资源缺乏,但土地资源丰富,矿产资源开发潜力巨大。在开发西南地区水能资源的同时规划将水资源通过引水隧洞自流引向西北地区,通过跨流域调水解决西北地区的缺水问题,可以总体上增加水资源有效供给量。③提高西北地区的水资源利用效率,挖掘西北地区现有地表水和地下水资源潜力。西北地区当前水资源利用效率很低,农业用水中高效节水灌溉技术远未推广普及,通过节水扩大灌溉面积的潜力很大,估计在灌溉用水总量不变的情况下,通过推广普及膜下滴灌技术可以实现节水50%、灌溉面积翻一番的理想目标。非农业用水的循环利用率也有提高潜力。西北地区地表水利用强度大,但仍然有增加调节库容,提高用水保障水平的潜力。内蒙古和西北地区部分地域的地下水开发潜力较大,可结合农牧业开发,加强灌溉基础设施建设,推广高效节水灌溉,进一步开发利用地下水资源。④东北、华北和西北“三北”地区因水资源缺乏,生态环境恶化,应统筹规划生态用水、农业用水和非农业用水的配置,提高非农业用水的循环利用率,合理分配农业用水和生态用水,并在农业用水和生态用水的各个环节推广高效节水灌溉技术,减少无效渗漏和地面蒸发。⑤西南地区水资源开发同西北地区的土地资源开发与扶贫相结合,实现多赢。以西南地区水资源开发中的水库移民为契机,通过大西线南水北调开发西北地区的土地资源,实现资源开发、扶贫与生态保护的多赢,使西南地区的水力资源和西北的土地资源得到开发,中国的粮食安全得到保障,西南山区的贫困人口的经济收入得到提高,西北地区的生态环境得到改善,内陆边疆得到巩固。

[1]《中国三峡建设》编辑部.中国水能资源富甲天下:全国水力资源复查工作综述[J].中国三峡建设,2005(6):68-73.(EditorialOfficeofChinaThreeGorges Construction.Rich hydropower resources in China:review on the national water resources re-survey[J].China Three Gorges Construction,2005(6):68-73.(in Chinese))

[2]韩冬,方红卫,严秉忠,等.2013年中国水电发展现状[J].水力发电学报,2014,33(5):1-5.(HAN Dong,FANGHongwei,YANBingzhong,etal.China's hydropower status in 2013[J].Journal of Hydroelectric Engineering,2014,33(5):1-5.(in Chinese))

[3]国家能源局.水电发展“十二五”规划[D].北京:国家能源局,2012.

[4]贾金生,袁玉兰,郑璀莹,等.中国2008年水库大坝统计、技术进展与关注的问题简论:现代堆石坝技术进展[C]//中国大坝协会秘书处.2009第一届堆石坝国际研讨会论文集.成都:[出版者不详],2009:847-855.

[5]DUDLEY B D.BP statistical review of world energy[M]. London:British Petroleum,2014.

[6]郭军.美国大坝的建设与安全管理概要[J].水力发电,2013,39(11):107-108.(GUO Jun.Outline of the construction and safety management of dams in the United States[J].Water Power,2013,39(11):107-108.(in Chinese))

[7]U.S.Geological Survey.The national map small scale[EB/OL].[2015-07-01].http://nationalmap.gov/small_ scale/atlasftp.html?openChapters=chpwater#chpwater.

[8]SOLLEY W B.Unpublished table of reservior data,USGS U.S.Dept of the Interior,1994[C]//MAC M J,OPLER P A,HAECKER C E,et al.Status and Trends of the Nation's Biological Resources.Washington D.C.:U.S. Geological Survey,1998.

[9]沈崇刚,郑连第.中国大坝建设历史[C]//潘家铮,何璟.中国大坝50年.北京:中国水利水电出版社,2000.

[10]贾金生,徐耀.从国际水电发展形势看我国水电百年发展[J].水力发电,2012,38(1),4-6.(JIA Jinsheng1,XU Yao,Overview on 100 years'development of hydropower in China from current international situation of hydropower development[J].Water Power,2012,38(1),4-6.(in Chinese))

[11]JOHN C.Hudson,goodes's world atlas 20th edition[M]. Chicago:Rand Mcnally&Company,2000.

[12]Food and agriculture organization of the United Nations. Aquastat main database[EB/OL].[2016-01-15].http:// www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html.

[13]谢克洛莫罗夫I A.世界水资源和用水:当代评价和未来展望[J].水科学进展,1999,10(3):219-234.(SHIKLOMANOV I A.World water resources and water use:modern assessment and outlook for future[J]. Advances in Water Science,1999,10(3):219-234.(in Chinese))

[14]FEKETE B M,VÖRÖSMARTY C J,GRABS W.UNHGRDC composite runoff fields V1.0[EB/OL].[2016-01-15].http://www.compositerunoff.sr.unh.edu/.

[15]梁书民.城镇化背景下我国耕地的中长期预测[J].农业经济问题,2005(增刊1):101-105.(LIANG Shumin. Forecasting arable land in mid and long run under the background of urbanization in China[J].Issues in Agricultural Economy,2005(Sup1):101-105.(in Chinese))

[16]Food and agriculture organization of the United Nations. Statistics division database[EB/OL].[2016-01-15]. http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/.

[17]贾金生,马静,杨朝晖,等.国际水资源利用效率追踪与比较[J].中国水利,2012(5):13-17.(JIA Jinsheng,MA Jing,YANG Zhaohui,et al.Tracing and comparison of international water resources utilization efficiency[J]. China Water Resources,2012(5):13-17.(in Chinese))

[18]国家统计局.中国统计年鉴[EB/OL].[2016-01-15]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/.

[19]U.S.Census Bureau.Statistical abstract[EB/OL].[2016-01-15].http://www.census.gov/compendia/ statab/.

Advances of China's water resources exploitation based on comparison between China and USA

LIANG Shumin1,LUND Jay2,HUI Rui2,YU Zhiyuan1

(1.Institute of Agricultural Economics and Development,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China;2.Department of Civil and Environmental Engineering,University of California at Davis,Davis 95616,USA)

In this paper,we compare the changes of reservoir storage capacity,the increase of irrigation area,and evolution of water utilization structure between China and the USA,and compare the data of water resources exploitation of China with those of several major countries.We conclude that China's total water utilization volume will continuously increase in the next 20 years,driven by the rigid growth of agricultural water utilization,household water utilization,and ecological water utilization.We also present the countermeasures and suggestions,which include strengthening the water resources exploitation,carrying out large-scale western route projects of the South-to-North Water Diversion Project,improving the utilization efficiency of water resources in the northwestern regions,and making overall plans for the ecological water utilization in the northwestern regions,in order to achieve multiple-win outcomes involving the land and water resources exploitation in western China,poverty alleviation,and the improvement of the ecological environment.

water resources exploitation;water resources assessment;reservoir storage capacity;water utilization structure;irrigation area;China;USA

TV213

A

10067647(2016)05001307

10.3880/j.issn.10067647.2016.05.003

中国农业科学院科技创新工程(ASTIP-IAED-2015-07);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(0052015004-1)

梁书民(1966—),男,研究员,博士,主要从事农业经济与资源经济研究。E-mail:liangsm@caas.net.cn

(20151010 编辑:郑孝宇)