文人的酒兴及酒器

2016-11-23孔铮桢景德镇陶瓷大学

文/孔铮桢(景德镇陶瓷大学)

文人的酒兴及酒器

文/孔铮桢(景德镇陶瓷大学)

Scholars take interest to liquor and drinking vessels

It was obvious that the origins of liquor and its successful brewing belonged to the work of the ordinary people. However, during the course of its development, especially starting from the Year 220 on, the scholars played a powerful role in promoting the development of liquor culture. Liquor was an essential element in the feasting day and a kind of catalytic promoter for most of the scholars when they were going on art creation. Moreover, they chose the drinking vessels strictly, from the color, shape and other respects, because of their aesthetic attainments and created unique concepts.

酒的起源与成功酿造显然是普通民众的劳动所得,但在它的发展过程中,尤其是自魏晋开始,文人却始终在酒文化的发展过程中起到了有力的推动作用,对于他们中的大部分人而言,酒是日常宴饮中必不可少的元素,也是艺术创作时常见的情感催发媒介,而且,在审美上极具造诣的文人们对于酒器的选择通常也十分考究,他们从色、型、用等各方面严格地考量酒器,从而创造出了别具一格的酒器审美观念。

1.酒的历史与意义

就目前的考古资料来看,中国人发明酒的历史可能上溯至远古时期。在长期的发展过程中,酒的品种日益丰富,不过,就目前所知而言,中国最为传统的当属黄河流域及长江流域以谷物为原料发酵制成的谷酒,根据《史记》、《魏书》、《梁书》、《太平寰宇记》等文献的记载,其他少数民族地区后来则以当地特产的葡萄、马乳、椰子等酿造出了各具风味的酒品。

由于酒是以粮食制成的一种非果腹用的食物,因此,虽然它的起源极早,却始终被物资相对匮乏的古人视作侈靡的象征,他们将酒与奢侈的饮食、荒靡的政治联系在一起,其中最恶名昭彰的莫过于夏商两朝的末代君王。不过,从周代开始,酒的社会意义得到了礼制层面上的发展,而且,这种发展不仅表现在以统治阶级为主导的重大祭祀庆典活动中,还弥漫于民众的日常生活里,这些变化基本上都在《礼记》中得到了充分的展现,如:《礼运》中“故玄酒在室,醴醆在户,粢醍在堂,澄酒在下”一句说明在祭祀时的各类酒品是有明确的摆放位置的;《曲礼》中的“侍饮于长者,酒进,则起拜受于尊所。……长者辞,少者反席而饮……长者举未釂,少者不敢饮”明确了饮酒时的长幼秩序;同样是《曲礼》所载的“合卺而酳”则是以“合卺”这种富有隐喻意义的饮酒方式来缔结婚姻,表达夫妇双方永结同好的承诺,自此开始,酒便在一些特殊的场合中成为了首选的“信物”;而郑注《玉藻》“惟君面尊”所言“面尊者,尊鼻向君,君宴臣专其恩惠。若两楹相见,尊鼻向两楹间,在宾主之间夹之,不得专向君也”,更是明确指出了两国君主见面时贮酒器的摆放位置。

2.文人生活中的酒

在酒精的作用下,平常态度严肃的人也会情不自禁地放松下来,他们或歌或舞,在朦胧的神智中宣泄着情感,这种宣泄常常跨越了社会的等级和身份的间隔。

两晋时期的文人潇洒随性,他们对政治有着独到的见解,却总是囿于统治阶级的偏见而不得实现自己的抱负,在这样的环境下,富有才情的文人们宁可选择一处僻静的场所,种花怡情,品酒尽兴,陶渊明和竹林七贤无疑就是这个群体中的代表者。疏狂的举止下隐藏着的是无奈的现实,也许,这些借酒浇愁的文人们也只有在被甜美的酒浆迷惑心智时,才能短暂地触及到他们梦想中的太平盛世。也正因为美酒曾给他们带来过愉悦的身心感受,两晋时期的文人们也常常在聚会中借由杯中之物携手言志,例如曹丕的“南皮之游”,石崇的“金谷之会”,以及王羲之笔下曾描写过的“兰亭雅集”,酒都在其中扮演着至关重要的媒介角色。更为有趣的是,为了给酒正名,饱读诗书的文人们还发挥特长,专门为酒赋诗作文,颂扬它的好处,竹林七贤之一的刘伶所作《酒德颂》便是其中的代表。

到了宋代,名士文人们的家酿风气更是成为了文献记载中的一段佳话。名士杨万里家酿造的“桂子香”、“清无底”、“金盘露”、“椒花雨”不仅名称优雅,而且在气味上各有千秋,滋味也不尽相同。向来与美食有着不解之缘的苏轼同样也是酿酒高手,他在黄酿州所酿的蜜酒和在广南所造的万家春酒都广受时人的推崇,而其在惠州所得的“真一酒”酿方更是在文史上长留芳名,之后更有以天门冬配制的“天门冬酒”,可谓是开创了文人养生酒之先河。

明清文人不仅爱酒好酒,还善于将这种感受总结成理论经验并著书立说,由此将杯中之物的酿造、品尝与习俗转变为一种文化体系,换言之,这也可看作是文人们对于中国传统文化的一种贡献。

3.酒器的设计与发展

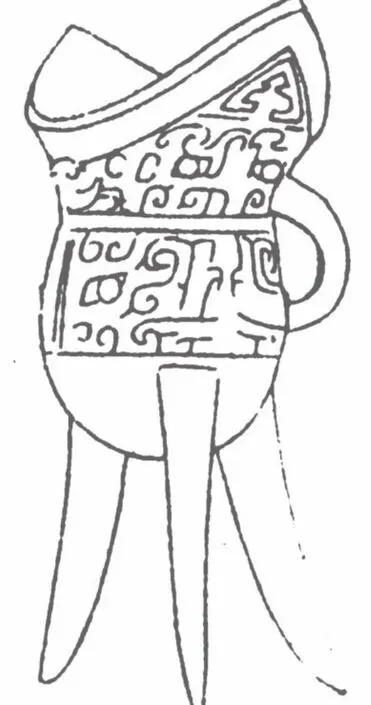

现知中国最早的酒器出现于山东大汶口文化中,是一套由沥酒漏缸、接酒盆、盛酒盆和用以储存发酵物的大口尊组成的酿酒器。不过,真正有确切饮酒功能的器具设计当开始于夏商时期,不过,龙山文化中出土的黑陶杯似乎也可能是一种酒器①:胡建中、马季戈,觞咏抒怀·故宫博物院藏古代酒具,北京:紫禁城出版社,2009:10。就现有的考古资料来看,夏代二里头文化中虽已首见青铜酒器——爵、盉、觚三类,但最常见的依然还是陶质的鬶、盉、觚等,不过,在接下来的商周时期,青铜酒器将会获得更为长足的发展,这一方面与工艺技术的进步有关,另一方面可能应当是受到礼仪制度的影响。

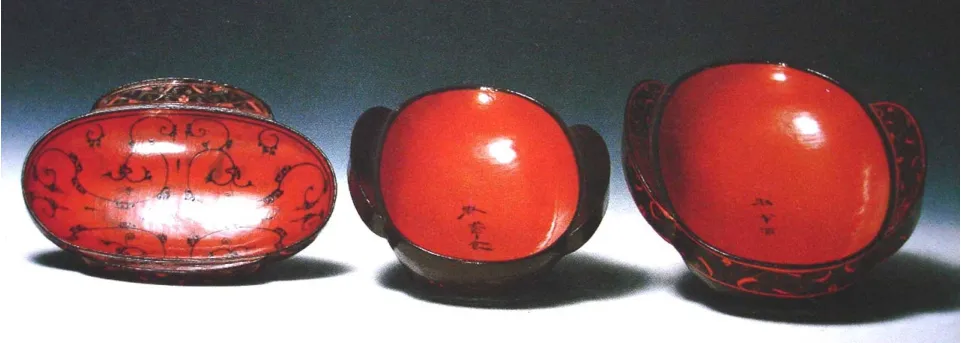

[汉]“君幸酒”耳杯,湖南省博物馆藏

[金]山西介休窑黄釉酒具一套,图片来源:2016年北京大学“闲事与雅器:泰华古轩藏宋元珍品”展

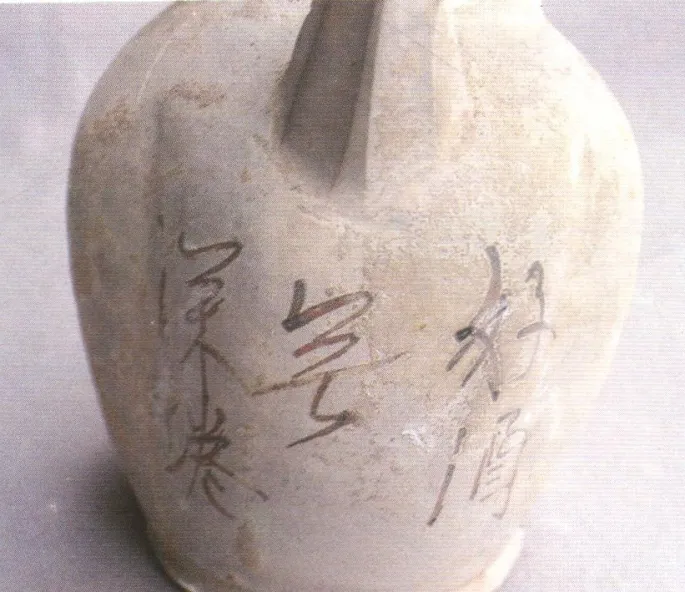

[唐]长沙窑釉下褐彩题字酒注,图片来源:湖南省文物考古研究所等,长沙窑,北京:紫禁城出版社,1996:彩图71

时至汉代,青铜质地的酒器已逐渐为漆器所取代,其中尤为突出的当属一种名为“耳杯”的酒具,在马王堆汉墓中出土的众多漆器中,这是十分重要的一类产品,特别是其中一些杯底写有“君幸酒”字样的耳杯更是明确地标示了其酒具的身份。

至中唐时期,饮酒方式发生了较为明显的变化,如李匡乂在《资暇集》中所说:“元和初,酌酒犹用尊、勺,所以丞相高公有斟酌之誉。虽数十人,一尊一勺,挹酒而散,了无遗滴。居无何,稍用注子,其形若蓉,而盖、嘴、柄皆具。”也就是说,在从共饮制向分饮制转变的过程中,注子成为了唐代最为常见的一种酒具,特别是在长沙窑出土过一些写有“好酒无深巷”等语句的陶瓷注子,更是明确了它的功能。从另一个发展角度来看,唐代后期,国人的饮酒习俗逐渐从冷饮转变为热饮,所以,酒注外逐渐增加了一种用以盛放热水的器具——温碗,五代以来,注子和温碗的搭配几乎已成为酒具的标准配置,到了宋辽时期,一套完整的酒具当包括有注子、温碗、酒盏和“酒台子”四件,在很多时候,由于形制相近,除非其上有明确的文字标示,如上海博物馆所藏的磁州窑梅瓶上书“清沽美酒”四字,否则人们常常很难明确的辨别出茶注和酒注、茶盏和酒盏之间的差别。

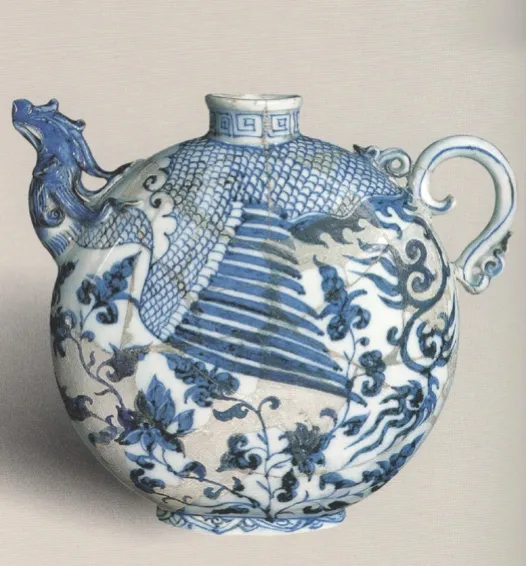

元人饮酒的风俗十分昌盛,彼时,由于多种文化相互交融,工艺美术的发展也极为迅猛,出现了许多形制新颖的酒器,比如扁壶和槎杯。研究者认为,扁壶是源自于汉代一种名为“椑”的扁椭圆形酒具②②: 孙机,汉代物质文化资料图说,上海古籍出版社,2012:370,及至元代,这一形式得到了继承和发扬,在民间被称为“酒鳖”,这一点在当时的笔记文献中依然能够看到③:[扬之水,宋代花瓶,北京:人民美术出版社,2014:144,不过,从装饰及凤首的形式上来看,这种扁壶明显已具有异域风情。此外,一种人物形象的特殊酒杯也在这个时期出现了,就现有资料来看,其中较为常见的当属以张骞为主题的槎杯和以太乙真人为主题的莲瓣杯,从这种形式上来看,它的观赏价值可能略高于实用意义。

明清两朝,酒器的形制发展可谓日新月异,仅从种类上来划分便有:贮酒器缸、坛、瓮、瓶等;盛酒器壶、碗等;饮酒器杯、盏、钟、爵等。从材质上更包括金银、瓷玉、竹角牙雕等。这些酒具的形制不仅是对传统的继承,更是对多元文化的兼容并蓄,同时也不乏创新之作。特别是此时的文人们更在选择酒具上有着自己独特的审美观。李渔在《闲情偶寄》中专列“酒具”一条陈述自己于此的择用标准。较之于同时期的其他同类文人笔记而言,李渔在酒具上所耗费的笔墨已相当饱满了,从他的论述中,我们也得以窥见明代文人在酒具选择上的大体趋势。

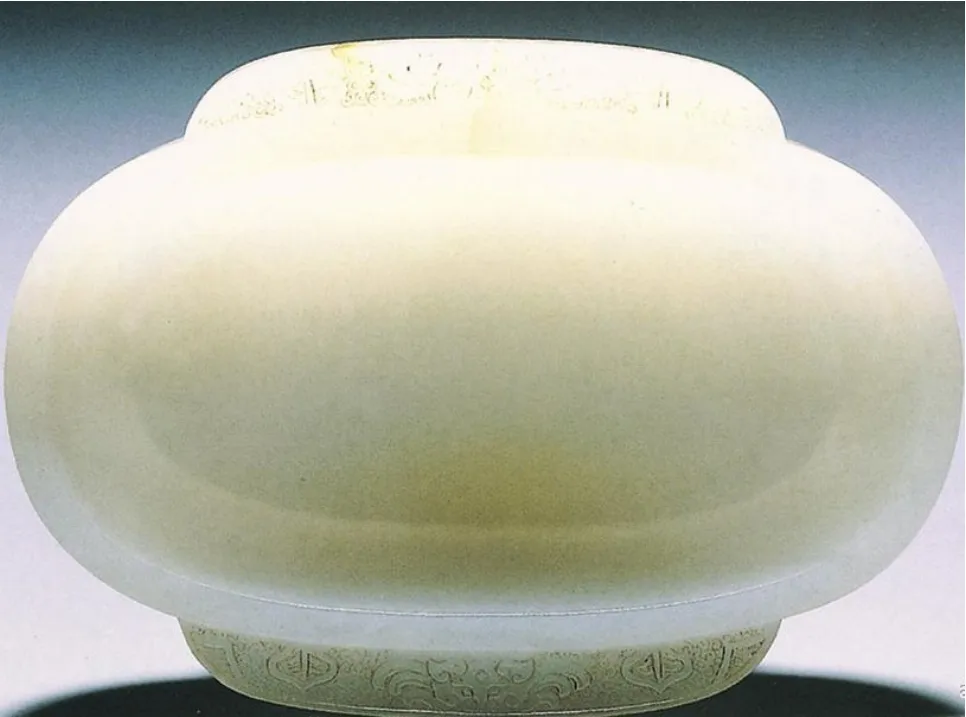

首先,从材质上来看,文人所用酒器重犀角玉瓷,而轻金银象牙。这一观点似乎从唐宋时期便已成为文人审美的主流,通常来说,绚烂夺目的金银材质并不符合文人所推崇的淡泊心境,它们更适合成为权贵阶层的身份标记,而且,不菲的身价也不适合用于日常生活之中,所以,李渔才会客观地评述到金银酒具是不得已而为之的器具类别,对于一般的富庶之家来说,犀角杯与玉杯当为合适之选。而且,在中医学理论中,研磨成粉末的犀角也却是可以用作解毒剂或解热剂,因此,李渔推崇犀角杯的原因很有可能主要是因为它的保健药理作用,这应当也与宋代以来文人阶层注重以酒养生的观点有一定的联系。同样备受文人们推崇的玉质酒具也得益于材质所包含的丰富内涵,受孔子“君子比德于玉”理念的影响,古代文人们对于质地温润、形式雅致的玉器总是抱有好感,特别是那些模仿三代青铜器的形制,更是广受明清文人的喜爱,而且,由于色彩清雅、光泽内敛,因此,较之于夸张华丽的金银材质而言,玉质酒具的造型与纹饰可谓质朴古拙,例如台北故宫博物院所藏的一件白玉杯,小巧玲珑,撇口、鼓腹、圈足外撇,整体造型曲线流畅简练,杯身刻有乾隆所作“白玉杯”诗:“出璞色如脂,成杯圆中规,琢磨工有绪,古朴制无奇”,真实地表现出了玉杯的形制特征。此外,玉质耳杯则是一种古意盎然的摹古之作,耳杯这种曾流行于汉晋时期的酒具种类,到了明清时代,显然已成为了古风意趣的代名词,特别是与之有关的“曲水流觞”典故,更使其备受明清文人的推崇。

其次,从物用的角度来看,李渔并不一味看重古物,而是建议量力而行,不应为物所役,即其所谓“置物但取其适用”的原则,这种观点实际上始终贯穿着中国古代造物的发展过程,从更为完整的层面上引申开来看,中国古代的造物理念实际上都是围绕着“礼”与“理”两个层面生发开来的。“礼”是人为制定的行为规范和准则,但发源于自然的“理”则是人力无法抗拒必须遵循的规矩和法则。“理”的制约在造物设计中表现得尤为明显,比如对于陶瓷造物而言就有原料之理、构型之理、烧成之理等。但“礼”与“理”在本质上却表现出了一定的矛盾性,因此,如何适当的融合“礼”与“理”便成为古代日用陶瓷设计和生产过程中的关键,这造就了中国古代日用瓷设计中饰之“礼”与型之“理”并重的特征,这种结合具体表现为造物过程中“技巧”与“思巧”的综合。所谓技巧就是指工匠的技术之巧,这种“巧”能够随着工匠对原材料性质掌握的日渐熟练而成熟,是建立在自然之理基础下的可操作之“巧”。而思巧则是指工匠在日常设计和制作生产过程中逐渐积累起来的奇思妙想,比如造型、功能和装饰上的创新。就酒具而言,其在造型上的尺度与秩序主要表现为以实用为基础的体量控制,例如:在蒸馏类的高度酒产生之前,酒具通常都是体量偏大的碗类器具,但自元代以后,更为小巧玲珑的陶瓷酒具开始出现,它们无疑是用于品尝高度酒的。此外,在中国古代日用陶瓷的设计中装饰往往受到各种等级制度的规范和制约。比如先秦时期由于道德准则的制约要求装饰上要戒除淫巧,过于繁满复杂的装饰被认为是道德低下、奢侈萎靡的象征,因而在这种思想的影响下,中国古代日用陶瓷的装饰在很大程度上都遵循着以简朴稳重为美的规则。虽然自唐代之后,人们对于花样繁复的装饰纹样抱有了更大的热情,但对于崇尚古礼的文人而言,简素淡雅的色彩与装饰无疑还是高尚情怀的直接表现。

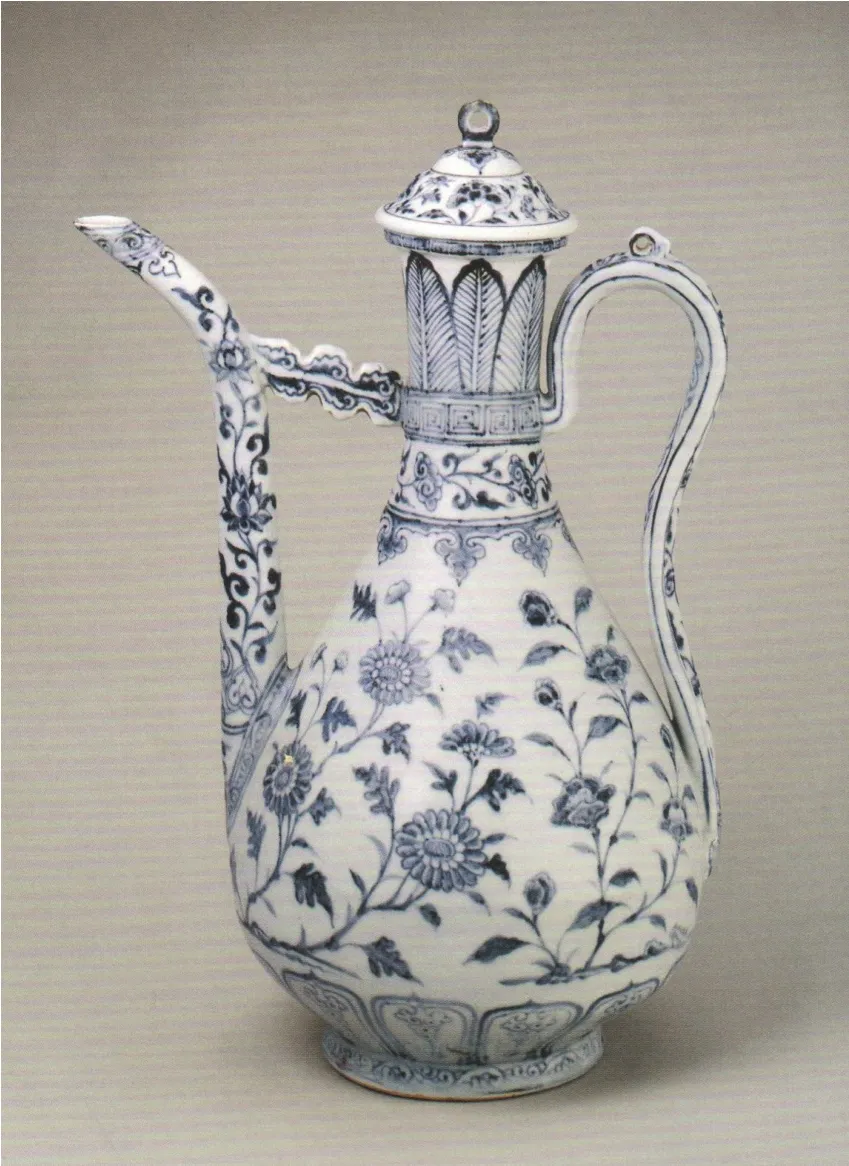

[明·洪武]青花折枝菊纹执壶,故宫博物院藏

[宋]磁州窑“清沽美酒”梅瓶,上海博物馆藏

[元]青花凤首扁壶,首都博物馆藏

[宋]磁州窑“清沽美酒”梅瓶,上海博物馆藏

[清·乾隆]白玉杯,台北故宫博物院藏

[清·乾隆]白玉蕉叶纹耳杯,台北故宫博物院藏

第三,李渔认为陶瓷酒具是文人日常所用最为雅致的品类,它的造型不应过于精巧繁复,在制作时也应讲求工艺之精湛,制作者更应讲求技艺的精湛,而非盲目追求经济利益。客观地来说,虽然在陶瓷酒具的发展史上不乏造型笨拙、装饰粗率的制品,但文人们常用的那些酒具确实能够经历历史的考验,即便在今天的审美眼光下,也依然具有永恒的魅力。例如玉壶春式执壶就是融合了执壶与玉壶春瓶于一体的设计成果,早在唐代司空图的《二十四诗品》中便有“玉壶买春,赏雨茅屋。坐中佳士,左右修竹”之句,可见玉壶春瓶最初便是一种常见的酒具,而且,因其名称及造型皆具有雅致的风韵,所以广受文人阶层的喜爱,及至元代,为了便于使用,人们在玉壶春瓶上配置了执壶的流与把,由此得到了兼具实用与美观的玉壶春式执壶,这也是后来最为常见的一种酒具形制,在许多描绘文人日常生活的画作中,我们便常能看到此类酒具的具体形象。

[元]莲舟仙渡金花银盏,浙江省博物馆藏