与书画为邻

2016-11-21刘岸

□ 刘岸

一

有那么几次,我站在十字路口时,会怅然若失地闪过一个念头:如果我没走文学这条路,会走哪条路?

答案好像是模糊却唯一的:走进一间画室。

我最初的美术启蒙老师应该是一个叫蔡祖飞的上海人。在我的童年少年时期,他都和我家住一个院子。那时的人家住房小,他整天在院子里画领袖像,而我是一坐几小时的围观者。于是,有一天,在他的诱导下,我“画画”了,很激动地帮他在领袖像中画了一面红旗。——其实是他画好了轮廓,让我往里面填红颜色。之后,他再涂上明暗层次。

那年我五岁。并不知道蔡老师来自上海一个美术世家,是中国粉画大师杭鸣时的同窗。他是因为“右派言论”而被发配到新疆的。

蔡老师是个为人和善到“无原则”的人,我画得再难看,他都喜笑颜开地连声说“好,好好好”。结果我就以为画画是天下最容易的事儿了,什么都敢画。

我的外公在新疆算有名的书法家,兼工花鸟,师承边寿民,善画芦雁。家里的主要宾客也都是些当时在新疆知名的书画家,徐庶之、王子钝等。家里出了我这么个孙子,外公很得意,完全不顾事实地把我临摹的涂鸦之作拿出来当众夸耀,还一会儿把我推到张三面前让拜师学画山水,一会儿推到李四面前学画花鸟。主人如此,客人们也只好假意奉承,嬉笑敷衍。我于是云里雾里完全不知高低地开始临摹甚至改画《芥子园画传》、给黄宾虹的山水染色,往傅抱石的画册上填人物,还把这些哀梨蒸食的结果拿给名师们“指点”,恬然不羞地期待表扬。

但到了我真正拜了几个老师,能画出几张可以叫画儿的东西时,外公的脸色却变了,目光总是越过我的画儿,在落款的字儿上摇头叹息:“画降三品啊……”

我于是在外公的指点下,今天练二王,明天学颜柳,真草隶篆全都练,结果练成了“四不像”,以致直到今天也写不出一笔像样儿的字来。

好在教我画人物的二舅也写不好字,他很坦然。教给了我许多的现代绘画理论,其中之一就是:“字嘛,在画里就是取个势,补个气……”

我的画家梦也就因此没有泯灭。

二

但这个世界最终阻止了我走入一个画家的画室。高中毕业,我报考陕西美院,想给刘文西当学生。那年月艺术院校招生在高考前,先是县上、后是州上,最后是在自治区。我一路顺风,不料到了最后却名落孙山。父亲那时候已是县教育局的一个小领导,他背着我去了一趟州上,查出我是被州文化局一个领导的孩子顶替了。但他回来什么也没说,就立即把我从文科班转到了理科班。理由是高考在即,来不及背那么多文科的东西了,考理科简单些。

我最终考进了一所我不喜欢的军校。

多年后父亲跟我说:被人顶替的事儿不值得闹,因为全疆就招四个人,又是装帧设计专业。

父亲年轻时也是个文艺青年,为此挨过整。我知道他对我被冒名顶替一事毫不愤怒,并乘机把我转到了理科班,其根本的原因是他骨子里就不想让我搞跟文艺甚至文科沾边的事儿。

但命运捉弄人。我从穿上了军装开始,就立即与他的愿望背道而驰,而且越跑越快,越跑越远,最终跑进了中国作协,跑进了中国电视家协会,出了十多本文学著作,几十集的影视作品……

这让我的父母忐忑了许多年,最初是担心写了那么多东西,来了政治运动会挨整;后来没了这担心,又认为写作很苦,还不如当个书画家,不累不穷,快乐而健康。

可是那时候,书画已经渐渐成了我副业中的副业,与我的情感变得若即若离,像暗恋过的邻家女子了。

三

我的书法家外公,活了八十多岁,倒是一生健康。但似乎并不快乐,他先是因个人成分太高,后是因书画被盗、美名不扬等,常年郁闷。

我相反。健康不敢说,但书画总是给我带来快乐或者好运气。

中学时代,我属于“出身不能选择,道路可以选择”的那类人,但却因为配合“运动”画领袖像、画雷锋像“积极”,又在各类画展、宣传展的比赛中为校争光,因此不但没被歧视,还总被表扬嘉奖,甚至因此少参加了许多学工学农的劳动。

军校毕业,我被分配到海拔近四千米的风雪边防站当排长,年少无知,还不懂艰难是人生之财富,情绪跌落到历史最低谷。就在苦闷难当之际,南疆军区的一次画展却让我声名鹊起,先是调到军分区,后来又调到大军区,不久又去南京指挥学院……

更有意思的是八八年的夏天。我从南京回到新疆,因文学创作势头正猛,自命不凡,闹着要转业去一家文学期刊当编辑。不料,数月后我成功转业,那家期刊却因故停刊,我骤然陷入了没有接收单位的尴尬境地……

这时,书画的艺术之手再次伸向了我。当我在荐才大会上被迫无奈地把自己发表的文学作品和美术作品拿出来展示后,许多单位的人事主管们立刻向我伸出了橄榄枝。而一个聪明的法官则一边抓住我的手,一边打电话:“院长,我发现了一个画家……”

而那位院长则当即驱车赶来,把我拉进了乌鲁木齐市中级法院。那时他们太需要一个“画家”了,法制宣传窗、墙报板报一类的比赛,他们总是倒数第一。

一切好像都是命运的前定。

邻家有女,挺好。

四

现在,我的书房越来越像一个画室。一面墙的书架被挂上了巨大的磁性画板,用于写作的电脑桌被挪了位置,取而代之的是一张画案。每日回家,挥毫泼墨,虽酷热难当汗流浃背却乐此不疲……

我知道我成不了书画大家,但我是个随性的人,我不想让任何功利的目的湮灭我的兴致。

我按我对中国书画的理解去学习和创作。

在我看来,中国画就应该尊崇谢赫的“六法”。宋代美术史家郭若虚说:“六法精论,万古不移。”从南朝到现代,六法被运用着、充实着、发展着,早已成为中国美术理论最具稳定性、最有涵括力的原则之一。我画画,虽劣作多多,难有精品,但愿意遵循“六法”以为尺度,绝不哗众取宠。

外公是书家,又善画芦雁。其芦雁上追八大山人、边寿民,下具边塞风情,堪称一绝,寥寥数笔即可传神达意,非一般画家所能为之。多年来,我也曾细心揣摩,传移模写,但终究少些韵味,难得其真谛。追根溯源,应该还是我的书法不堪入目,功底过浅,难以随笔传形达意。张彦远曾论证书与画的密切关系,提出“书画同体、用笔同法”的观点,我认为确是不刊之论。

我坚信中国画是“写”出来的。笔法不同,风格自然相异。因此,吴冠中先生的笔墨等于零一说,过于偏激。而所谓“零”画派的创作,也只会昙花一现。毕竟像齐白石、张大千那样有创作天性的大师,上百年才会出一个。

我画人物,画花鸟,画山水,兴致所至,无所不为,不觉得它们之间有什么特别的鸿沟。倒是觉得它们各自发展都有个方向问题。

国画人物问题最大。在任伯年之前,有笔有墨但无形,中国人不懂解剖、透视,只重笔墨。而在徐悲鸿之后,人物画家们又一味地追求形似(也有点神似),光影关系等,忘了笔情墨趣,结果许多的中国画不像中国画,像西画的速写素描。我画《苏武牧羊》《弘一法师》等,虽不成功,但还是想在这方面做些探索。我以为用笔是造型艺术的基础,是形似的物质依据,用笔不准或笔不达意,则既无形似可言,更谈不上与笔墨密不可分的气韵生动。

其次是山水。中国山水画之所以叫山水画而不是其它,就是因为它要像赵孟頫、黄公望那样书写胸中的山水,而不是画成一幅风景画。中国山水画的两个不良倾向是:一类人忘了师法自然,只在泼墨中臆造山水,虽奇诡有余,却了无生气;二类人更过分,拿了相机拍些风光照,回到案前照猫画虎拼凑风景,既无意境更无创造。

中国的花鸟画最有前途。但自吴昌硕、齐白石之后,媚俗成风,全无八大山人之清逸俊雅、超凡脱俗之气,值得警惕。

还有中国画的创新问题。我曾追慕于治学的“冰雪山水”,潜心学习,然而学而未果,自己就先厌倦。必须承认:中国画不是具有万能表现力的画种,不能一味地为“填补”空白而使中国画失去了其本质要素。

还有中国画的审美、教化功能,对逸品画风的崇尚,以及对宋元以后文人画的看法,等等。我想说的话太多了!

不过,这都是些应该在画室里说的话。

可我此生是不会真正拥有一间画室了,只能与书画为邻。当然,这有些遗憾,但也很好。

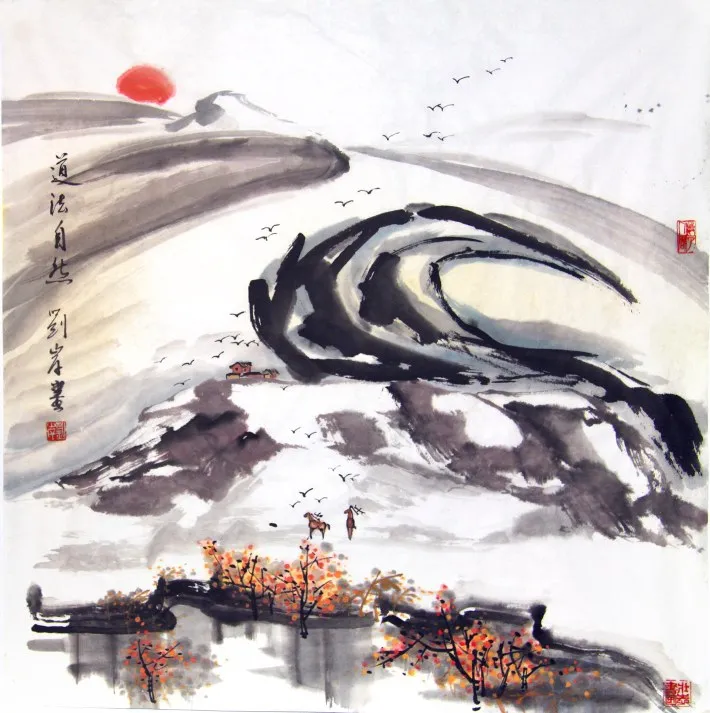

(本文图片由刘岸提供)