中国城市贫困家庭生计资本与生计策略*

2016-11-21高功敬

高功敬

中国城市贫困家庭生计资本与生计策略*

高功敬

反贫困的要义不能局限于收入与消费维持基础上的基本需要满足,而应聚焦于贫困个体或家庭的可持续生计,社会政策的目标和机制应由维持性生计理念向可持续性生计理念转变。通过探讨城市贫困家庭各种生计资本类型对其生计策略的相关效应,澄清了建构中国城市贫困家庭可持续生计系统的关键要素:(1)金融资产对城市贫困家庭主要生计策略均具有显著性影响。通过制度化方式促进金融资产积累不能仅局限于中产及以上阶层,而应拓展其包容性,使穷人能够有效可及各种制度化金融资产积累渠道。(2)加强知识更新与职业技能培训是建构城市贫困家庭可持续生计系统的必由之路。(3)促进社会救助理念与运作机制由生计维持型向发展型转变是建构城市贫困家庭可持续生计系统的关键一环。(4)未成年子女贫困家庭应成为政策支持的重点对象。(5)对生活是否拥有信心是影响城市贫困家庭可持续生计的重要变量。

城市贫困家庭;生计资本;生计策略;可持续生计

一、 背景与问题

长期以来,中国贫困现象主要聚焦于农村贫困人口。相比之下,中国城市贫困现象作为一个重要社会问题,主要是伴随着20世纪90年代经济结构调整与国企改革的大背景下逐渐显现的。*唐钧:《当前中国城市贫困的形成与现状》,《中国党政干部论坛》2003年第2期。进入新世纪后,在工业化与城市化推动下,农村人口加速向城市转移,中国城市贫困问题日益凸显,城市反贫困在中国反贫困体系中将逐步占据主导地位。

20世纪90年代以来,基于人类对贫困现象的复杂性体认及其内涵的拓展性理解,国际学术界逐渐强调:反贫困的要义不能局限于收入与消费维持基础上的基本需要满足,而应聚焦于贫困个体或家庭的可持续生计,社会政策的目标和机制应由维持性生计理念向可持续性生计理念转变。尽管中国城市贫困问题日益成为国内反贫困政策实践与学术研究的重要关切,然而,国内学术界对城市贫困群体可持续生计方面的研究还十分薄弱。关信平和唐钧是较早研究中国城市贫困问题的学者。关信平认为中国城市贫困问题将逐步朝着长期化和稳固化方向发展,城市贫困问题难以解决的关键在于贫困群体的机会匮乏与能力匮乏。*关信平:《现阶段中国城市的贫困问题及反贫困政策》,《江苏社会科学》2003年第2期。唐钧较早地倡导对中国城市贫困群体开展可持续生计研究,于2003年发表的《城市扶贫与可持续生计》一文,从可持续生计的角度探讨了城市反贫困的政策措施。*唐钧:《城市扶贫与可持续生计》,《江苏社会科学》2003年第2期;唐钧:《可持续生计与城市就业》,《中国民政》2004年第2期。经过初期倡导之后,将可持续生计理念与框架运用于城市反贫困的研究近乎停滞。直到近几年,国内学界开始重视使用可持续生计框架对城市贫困问题进行理论探讨。有学者分析了城市新贫困人口可持续生计面临的脆弱性背景,指出经济社会转型、生计资本匮乏、城市管理制度、不利的社会文化以及不利的经济社会环境等对于城市新贫困人口生计脆弱性的影响。*刘璐琳:《可持续生计视角下城市新贫困问题治理研究》,《宏观经济管理》2012年第12期。也有学者探讨了城市贫困群体区别于农村贫困群体的脆弱性特征以及中国城市贫困群体可持续生计框架的基本要素。*胡彬彬:《可持续生计:一个城市减贫的新范式》,《社会工作》2015年第1期。然而,现有框架存在着简单化、笼统化以及缺乏可行性等缺陷,并没有具体建立起适切于中国城市贫困群体可持续生计的一般分析框架,也缺乏必要的实证研究基础。在对中国城市贫困群体可持续生计实证研究方面,目前学术界研究着力点散乱,本就不多的实证研究在测量指标、分析视角以及样本规模上也存在着明显的缺陷。中国城市贫困群体可持续生计框架及其有效政策路径的构建,需要在实证研究的基础上,澄清城市贫困群体可持续生计的关键影响要素,尤其需要明确影响城市贫困家庭基本生计策略选择的主要因素。

本文主要通过建构多元回归(OLS)模型,重点探讨城市贫困家庭各类生计资本对其生计策略的影响,以期澄清建构中国城市贫困家庭可持续生计系统的关键要素。个体或家庭所拥有的生计资本是其运用生计策略、应对脆弱性风险、维持生计系统的资源基础,是测量个体或家庭贫困程度或脆弱性程度的基本指标,也是可持续生计框架分析的核心内容和整合性反贫困政策的基本切入点或着力点。通常,对城市家庭可持续生计具有重要影响的五大基本生计资本(资产)主要包括:人力资本、住房资产*房产具有双重性,不仅具有居住等消费功用,而且是现代金融制度下的基本抵押品和投资品,具有重要的保值增值功能,具有显著的金融资产性质。因此,住房资产作为双重性质的重要生计资产,应单独列出,作为城市家庭生计资本测量中与人力资本、金融资本、社会资本以及其他物质资本同等重要的基本维度。、物质资本、金融资本以及社会资本。生计策略*之所以采用“生计策略”(Livelihood Strategies,也有的译成“生计战略”)一词而非“生计途径”或“生计手段”,主要原因是该词能够精准呈现生计活动的主体性、动态性、整体性、多样性以及富含积极主动的谋略筹划、自主选择与执行实施等复杂意涵,这些特征与发展型社会政策理念下可持续生计框架所表达的基本原则完全相吻合。相比而言,“生计途径”以及“生计手段”等其他相关词汇都不能精确传递 “生计策略”一词的多维意涵。是指贫困家庭实际或可能拥有的谋生之道,是贫困家庭为维持生计主动运用生计资本进一步创造或拓展生计资本的活动。生计策略体现着贫困家庭的可行能力或可行选择,对城市贫困家庭而言,重要的生计策略通常包括谋求职业(尤其是非正规就业)、开展可行的经营活动、获得职业与技能培训、小额信贷、资产积累与建设、消费支出管理以及寻求各类正式或非正式的救助政策支持等活动。本文所探讨的城市贫困家庭生计策略范畴主要包括劳动力市场参与、就业方式、社会救助支持以及消费支出活动四大基本领域,这些基本生计策略范畴集中反映了当前城市贫困家庭所通常拥有的现实可行选择。简言之,本文拟逐一实证分析城市贫困家庭基本生计策略的主要影响因素,重点剖析主要生计资本的相关效应。

二、 研究方法与模型设定

本文使用的研究方法是抽样调查法。在具体抽样上,主要使用多阶段抽样法,在山东省济南、青岛、聊城以及青海省的西宁市计划共抽取2600户贫困家庭展开调查。首先,本文从上述四个城市中抽取了五个区,分别是济南的市中区与槐荫区、青岛的市北区、聊城的东昌府区以及西宁的城中区;其次,从所选的五个区共计57个街道办事处中,按照等距抽样法抽取了13个街道办事处;再次,从每个街道办事处等距抽取4个社区;最后,从每个社区所提供的贫困家庭名册中等距抽取50户,共计2600户。课题组于2012年7月至9月开展抽样调查工作,实际完成有效样本数为2487户,占计划样本的95.65%。

本文选择的自变量主要包括城市贫困家庭类型的人口统计学变量、所建构的城市贫困家庭五大生计资本(标准分)、家庭夫妻关系与生活信心变量。具体情况简介如下。

其一,家庭类型的人口统计学变量。作为控制变量,主要包括:(1)家庭人口数,本次抽样调查的城市贫困家庭平均人口数为2.8人。(2)未成年子女家庭,这是一个二分变量,未成年子女家庭变量值设置为1,没有未成年子女家庭作为对照组,变量值设置为0。(3)在校大学生子女家庭,有在校大学生子女的家庭变量值为1,没有的作为对照组,变量值为0。(4)家庭有离退休老人,有离退休老人的家庭变量值设置为1,没有的作为对照组,变量值为0。(5)在婚状态家庭,当前处于婚姻状态的家庭变量值为1,没有的为0。(6)单亲家庭,处在单亲状态的家庭变量值为1,不是单亲家庭的变量值设置为0。(7)城市低保家庭,目前享有城市低保的家庭变量值为1,没有享有城市低保的贫困家庭变量值为0。从这些家庭类型变量设置来看,大多属于二份变量,除了作为控制变量外,我们希望了解未成年子女家庭、单亲家庭以及城市低保家庭与相应的参照家庭,在不同的生计策略取向上是否存在着显著性差异。

其二,城市贫困家庭五大生计资本变量。本文对城市贫困家庭的生计资本进行了建构、测量与标准化处理,相应地获得了城市贫困家庭的人力资本水平、住房资产水平、金融资本水平、(非房)物质资本水平以及社会资本水平五大生计资本变量。本文对城市贫困家庭五大基本生计资本的测量简介如下:(1)人力资本主要包括教育水平、健康水平、劳动能力、职业技能以及其他各种个体能动性要素。本文对城市贫困家庭人力资本的测量,主要包括家庭成年人口的平均受教育年限、最高受教育年限;家庭所有成员患病、残障、自理能力以及身体健康状况自评情况;家庭有劳动能力人口数量;家庭拥有专业技术证数量与技能培训人次等。(2)本文对住房资产的测量主要包括有无房产、房产价值以及居住面积等。城市贫困家庭的住房类型通常包括商品房(包括自建房)、房改房、继承房产、市场租房、廉租房、公租房(包括单位宿舍)、拆迁安置回迁房以及其他(包括借住等)。(3)物质资本是直接或间接用于生产性或投资性生计活动的物品、工具或其他有形财富,是家庭赖以生存与发展的基础性资产。城市家庭所拥有的典型物质资本主要包括交通工具、生产工具、通讯资产工具、家庭耐用品等项目。*物质资本通常也包括房产,在城市贫困家庭所拥有的物质资本中,鉴于房产的特殊性及其在城市家庭中的重要性,已作为基本生计资本单独测量,因此,本部分所指称的物质资本不再包括房产,而是指城市贫困家庭除房产之外的其他物质资本类型。另外,家庭耐用消费品不仅是单纯的消费品,而且具有直接提高家务劳动效率的功能,具有长期的生产性效应。参见迈克尔·谢若登《资产与穷人——一项新的美国福利政策》,高鉴国译,商务印书馆2005年版,第123页。本文通过21个具体项目测量了城市贫困家庭的物质资本拥有量。(4)金融资本是指用于积累性、生产性或投资性活动的货币流动量,而非指明确用于当下消费与支出的现金流,收支结余、信贷、家庭储蓄、有价证券(股权、债券)、各类保险、住房公积金等都属于典型的金融资本范畴。本文对城市贫困家庭金融资本的测量指标主要包括月收支结余额水平、家庭储蓄额、家庭信贷水平、家庭拥有的养老保险、医疗保险以及住房公积金情况。(5)社会资本是嵌入到关系网络中的社会资源,家庭社会资本是家庭生计维持系统中重要的资本类型。本文所测量的社会资本主要包括如下两个方面:一是家庭所获得的政府机构、社区组织、其他非营利性组织等较为正式的社会性支持水平,通过一组李克特量表式的陈述来测量;二是家庭所拥有的非正式社会关系网络,主要通过“遇到急事找到人帮忙”以及“遇到暂时经济困难能借到钱” 等变量来测量。通过对五大生计资本的标准化处理后获得各自标准分,限于篇幅,本文仅把经过标准化处理之后的结果呈现如下。*对城市贫困家庭五大生计资本指标体系的建构、测量及其标准化处理的详细情况,鉴于篇幅过大,此不赘述,详情参见高功敬、陈岱云、梁丽霞《中国城市贫困家庭生计资本指标测量及现状分析》,《济南大学学报》2016年第3期。

表1 城市贫困家庭生计资本标准得分一览表

另外,本文需要详细考察人力资本构成子变量的具体效应,因此,人力资本变量被其所构成的实际调查的子变量所取代,分别为:家庭成年人平均受教育水平、家庭健康自评(取值为逆序,即得分越高,健康越差)、家庭患病人数、家庭残障人数、家庭自理困难人数、家庭拥有专业技术证数量、家庭成员近年来技能培训人次以及家庭劳动就业人数。通过OLS模型适用条件的逐一审查表明,对人力资本的拆分考察在技术上也避免了生计资本之间存在着的共线性问题。其三,家庭夫妻关系变量与生活信心变量。选择这两个变量进入OLS模型,主要是考察一下家庭夫妻关系以及生活信心对于城市贫困家庭不同的生计策略取向的影响情况。家庭夫妻关系变量与生活信心变量的取值被转换为二分变量:好=1,不好=0。

基于研究目的,所选定的因变量分别为:(1)实际反映城市贫困家庭劳动力市场参与水平的家庭工资性收入、家庭工资性收入占总收入的比例,以及家庭劳务性收入、家庭劳务性收入占总收入的比例。(2)反映城市贫困家庭劳动力市场参与方式的正规就业收入与非正规就业收入,所谓正规就业是指正式签订了劳动合同的就业,而非正规就业是指没有正式签订劳动合同的就业。(3)救助性收入以及制度性救助性收入。(4)维持型消费支出与发展型消费支出。上述四类因变量基本上反映了当前城市贫困家庭的基本生计策略取向。据此,本文分别构建了相应的OLS模型,经逐一检验,相应模型拟合度较好,模型设定完全符合OLS模型的前提要求。

三、 生计资本与劳动力市场参与

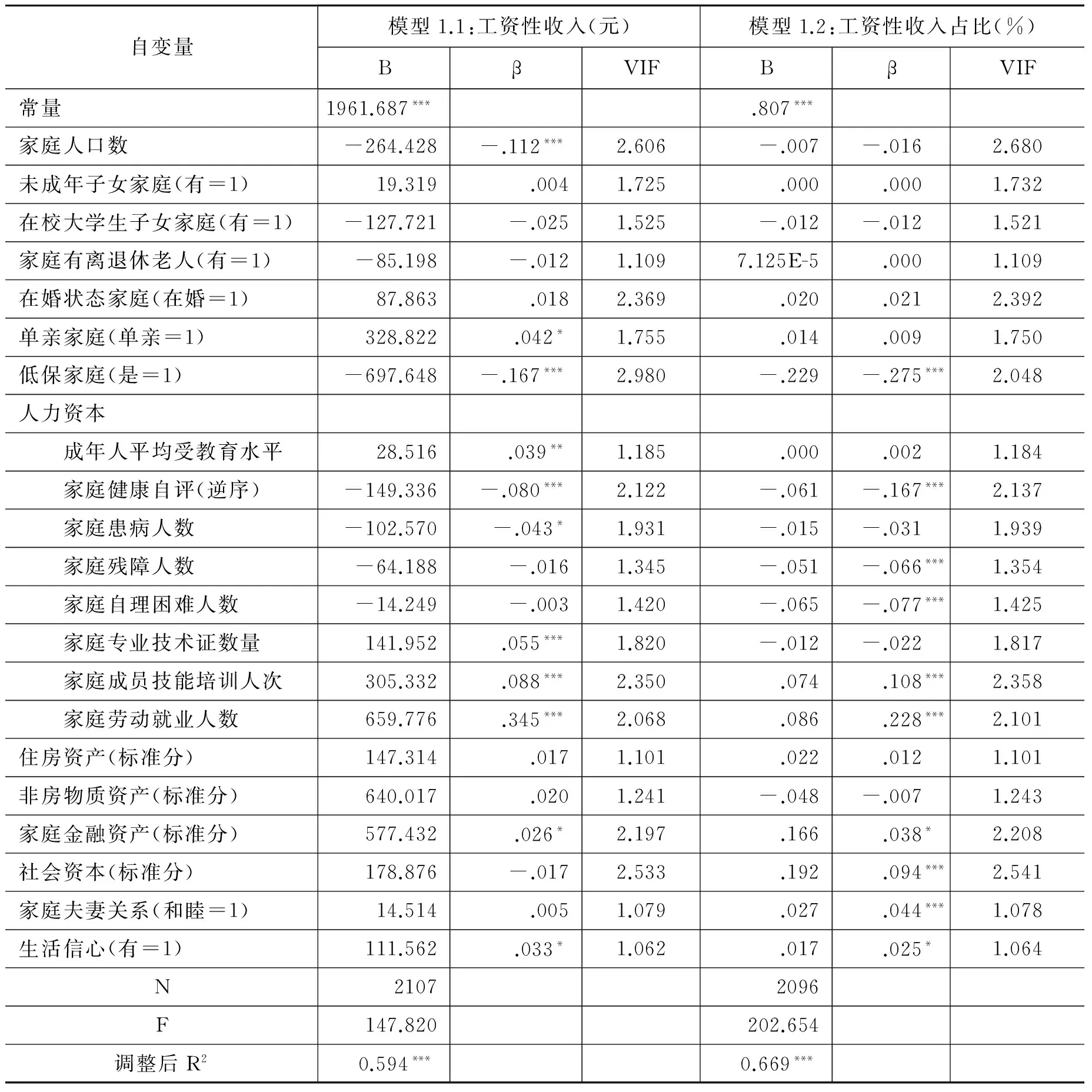

通过劳动力市场参与获取收入是城市贫困家庭的基本生计策略。工资性收入与包括经营性收入在内的劳务性收入水平反映了城市贫困家庭劳动力市场参与程度。本部分主要通过建构城市贫困家庭工资性收入及其占比(工资性收入占总收入的比例)以及劳务性收入及其占比OLS模型,详细考察影响城市贫困家庭劳动力市场参与的主要因素,重点分析五大生计资本的具体效应。城市贫困家庭工资性收入及其占比OLS模型的解释力分别达到了59.4%、66.9%,且均通过了假设检验,具有较高的解释力。(参见表2)

表2 城市贫困家庭工资性收入及其占比影响因素OLS模型

注:*、**、***分别表示p<0.05、p<0.01、p<0.001,下同。

模型1.1显示,城市贫困家庭五大资本中只有家庭金融资产(标准分)以及人力资本中的成年人平均受教育水平、家庭健康自评、家庭患病人数、家庭专业技术证数量、家庭成员技能培训人次、家庭劳动就业人数变量对家庭工资性收入产生了显著性影响。家庭金融资产每提高一个单位,相应的家庭工资性收入平均增加577.4元,由此可见,家庭金融资产对于家庭工资性收入具有重要的影响。在人力资本构成的各自变量中,对家庭工资性收入具有显著性影响最大的因素是家庭劳动就业人数(标准化回归系数为0.345),而家庭成员培训人次、家庭专业技术证数量分别紧随其后。在家庭类型的统计学变量中,城市贫困家庭人口数量每增加1人,该家庭的工资性收入均值相应地减少264.4元,说明城市贫困家庭人口数量越多,工资性收入越低。这表明人口较多的城市贫困家庭成员能够有效参与劳动力市场的人数并不比其他类型的家庭多,而且人口较多的城市贫困家庭往往有未成年子女抚养以及老人赡养,其人口抚养比与赡养比通常高于其他类型家庭,这在很大程度上制约了人口较多的城市贫困家庭有劳动能力成员劳动力市场参与程度。城市低保家庭相对于非低保家庭而言,其获得的工资性收入平均减少697.6元,表明城市低保家庭的工资性收入显著低于非低保贫困家庭,这在很大程度上可以反映出现有的城市低保制度显著抑制了城市低保家庭的劳动力市场参与,基本属于生计维持型的,而非发展型的。单亲家庭相对于非单亲家庭而言,工作性收入平均增加了328.8元,单亲家庭的劳动力市场参与程度显著高于非单亲家庭,这可能反映出单亲家庭面临着极大的生活压力而必须投入到劳动力市场中的现实窘况。另外,对于未来生活更具有信心的城市贫困家庭,其工作性收入平均增加了111.6元,生活信心对于城市贫困家庭劳动力市场参与具有显著性影响。

模型1.1探讨的是城市贫困家庭工资性收入的相关影响因素及其程度,反映的只是城市贫困家庭绝对工资性收入的影响因素状况,并不能解释工资性收入占比(工资性收入占总收入的比重)相应情况,而工资性收入占比影响因素的分析可以进一步揭示工资性收入水平的影响因素状况,是对模型1.1的重要补充。模型1.2表明,在城市贫困家庭的五大生计资本中,金融资产水平依然是一个重要的显著性影响因素,城市贫困家庭金融资产水平每提升1个单位,相应的工资性收入占比将提高16.6%。在模型1.2中,社会资本则成为一个显著的影响因素,社会资本(标准分)每提升1个单位,城市贫困家庭的工资性收入占比相应地提高19.2%。在人力资本构成的自变量中,成年人平均受教育水平、家庭专业技术证数量以及家庭患病人数对工资性收入占比不再具有显著影响,而家庭健康自评水平、家庭残障人数、家庭自理困难人数以及家庭成员技能培训人次对城市贫困家庭工资性收入占比具有统计学意义。成年人平均受教育水平以及专业技术证数量对城市贫困家庭工资性收入占比不具有统计学意义的现实,很可能反映出当前城市贫困家庭以前所接受的教育以及先前所拥有的专业技术培训已经不再适应当前劳动力市场需求,亟需知识更新以及新的专业技能培训。这从城市贫困家庭成员技能培训人次这一变量的效应中也能够得到进一步的支持。家庭成员技能培训人次变量无论是在模型1.1中还是在模型1.2中都具有显著性意义,说明近期技能培训对于城市贫困家庭知识技能更新的重要性。换言之,相对于城市贫困家庭成员以前接受的教育以及所拥有的专业技能证而言,近年来所接受的职业技能培训更能够促进其市场劳动力参与水平,对其工作性收入及工资性收入所占比重具有更积极的意义。另外,在模型1.2中,城市低保家庭相对于城市非低保家庭而言,其工资性收入占比平均下降了22.9%,这与模型1.1中反映出来的实际含义基本一致。家庭夫妻关系以及家庭生活信心对于城市贫困家庭的工资收入占比也具有显著性影响。

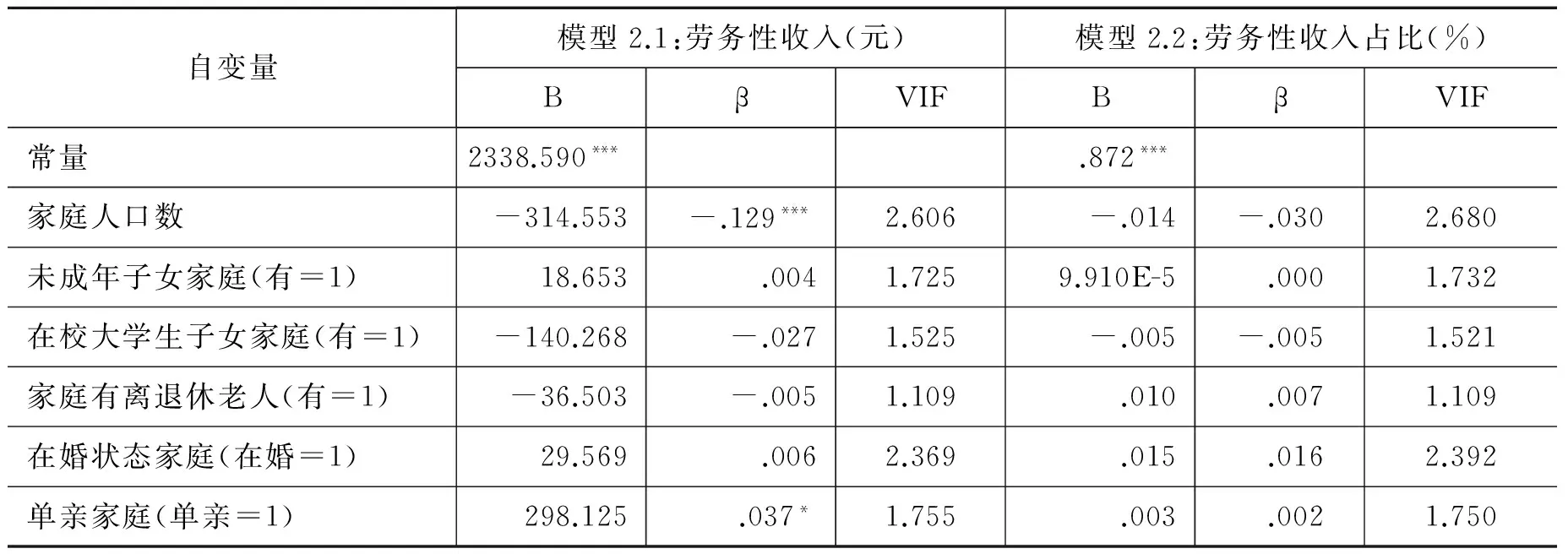

由于工资性收入及其占比反映的只是城市贫困家庭劳动力市场参与状况中的被雇佣内容,没有包括城市贫困家庭中自雇等经营性收入,并不能完整地反映城市贫困家庭劳动力市场参与状况。城市贫困家庭收入结构中主要是工资性收入,而经营性收入相对较低。因此,综合考量,本文建构了城市贫困家庭劳务性收入均值及其占比的影响因素OLS模型,其中城市贫困家庭的劳务性收入是其工资性收入与经营性收入之和。

表3 城市贫困家庭劳务性收入及其占比影响因素OLS模型

续表

从城市贫困家庭劳务性收入及其占比影响因素两个OLS模型中可以看出,城市贫困家庭的金融资本依然都具有显著性,金融资本每提升1个单位,城市贫困家庭的劳务性收入均值相应地提高641.5元,而劳务性收入占比则相应地增加19.2个百分点。在城市贫困家庭的人力资本中,家庭健康自评得分、家庭成员技能培训人次以及家庭劳动就业人数对城市贫困家庭劳务性收入及其占比也都具有统计学意义。在城市贫困家庭人力资本中,成年人平均受教育水平、家庭患病人数、家庭专业技术证数量在模型2.1中显著,而在模型2.2中不显著,家庭残障人数以及家庭自理困难人数在模型2.1中不显著,而在模型2.2中显著。这充分说明,在城市贫困家庭人力资本对其劳务性收入及其占比的影响中,技能培训要素依然是一个显著性因素,城市贫困家庭成员的知识更新、及时有效的技能培训对于其劳动力市场参与及其收入提升具有十分重要的影响。城市贫困家庭的社会资本水平在模型2.1中不显著,在模型2.2中显著,其社会资本每提升1个单位,劳务性收入占比相应地提高17.3个百分点。家庭夫妻关系的好坏对于城市贫困家庭的劳务性收入占比的提升也具有显著性影响。另外,对未来的生活信心状况无论是对于家庭劳务性收入还是对于劳务性收入占比而言,都具有显著的影响。生活信心因素对于城市贫困家庭的劳动力市场参与的影响不容忽视,需要从政策或制度上给予其生计系统有力支持,让其能够现实地生发出对未来生活的信心、看到希望。关于家庭类型的人口统计学变量中,单亲家庭在模型2.1中具有显著性意义,单亲家庭相对于非单亲家庭而言,其劳务性收入平均增加了298.1元,其基本含义与上文工资性收入模型中的含义一致,在生活压力下,单亲家庭的可行选择相对较少,不得不参加劳动力市场获取相应的劳务性收入以维持生计。城市低保家庭相对于非低保家庭而言,其平均劳务性收入减少了1035.1元,平均劳务性收入占比下降了26.8个百分点,这再次说明,当前城市低保政策对低保家庭的劳动力市场参与具有显著的抑制作用,其严苛的收入与财产审查规定使城市低保家庭成员不愿意也没必要进行积极的劳动力市场参与。

综上,金融资产与人力资本对于城市贫困家庭的劳动力市场参与影响至关重要。在人力资本中,除了家庭劳动就业人数(难以改变的客观因素)外,影响最大的能动性因素是反映近期城市贫困家庭职业技能水平的家庭成员技能培训人次这一变量。城市贫困家庭教育水平以及家庭成员拥有的专业技术证在模型1.1、模型2.1中显著,而在模型1.2、模型2.2中不显著,反映了城市贫困家庭先前所拥有的知识技能已经较为陈旧,远不能适应当今飞速变化的劳动力市场对基本知识与具体技能的最新需求。在具有能动性或可干预因素中,生活信心也是对反映家庭劳动力市场参与水平的家庭工资性收入及其占比的一个重要影响因素。因此,城市贫困家庭可持续生计系统的建构,从劳动力市场参与角度,需要在制度上促进城市贫困家庭金融资产的积累,加大城市贫困家庭成员的职业技能培训力度,促进城市贫困家庭成员的知识技能更新步伐,推动城市低保制度由单纯的生计维持型向发展型转变,通过整合各种有效政策措施提升城市贫困家庭成员对未来生活的信心,使其对可持续生计怀有现实的希望。

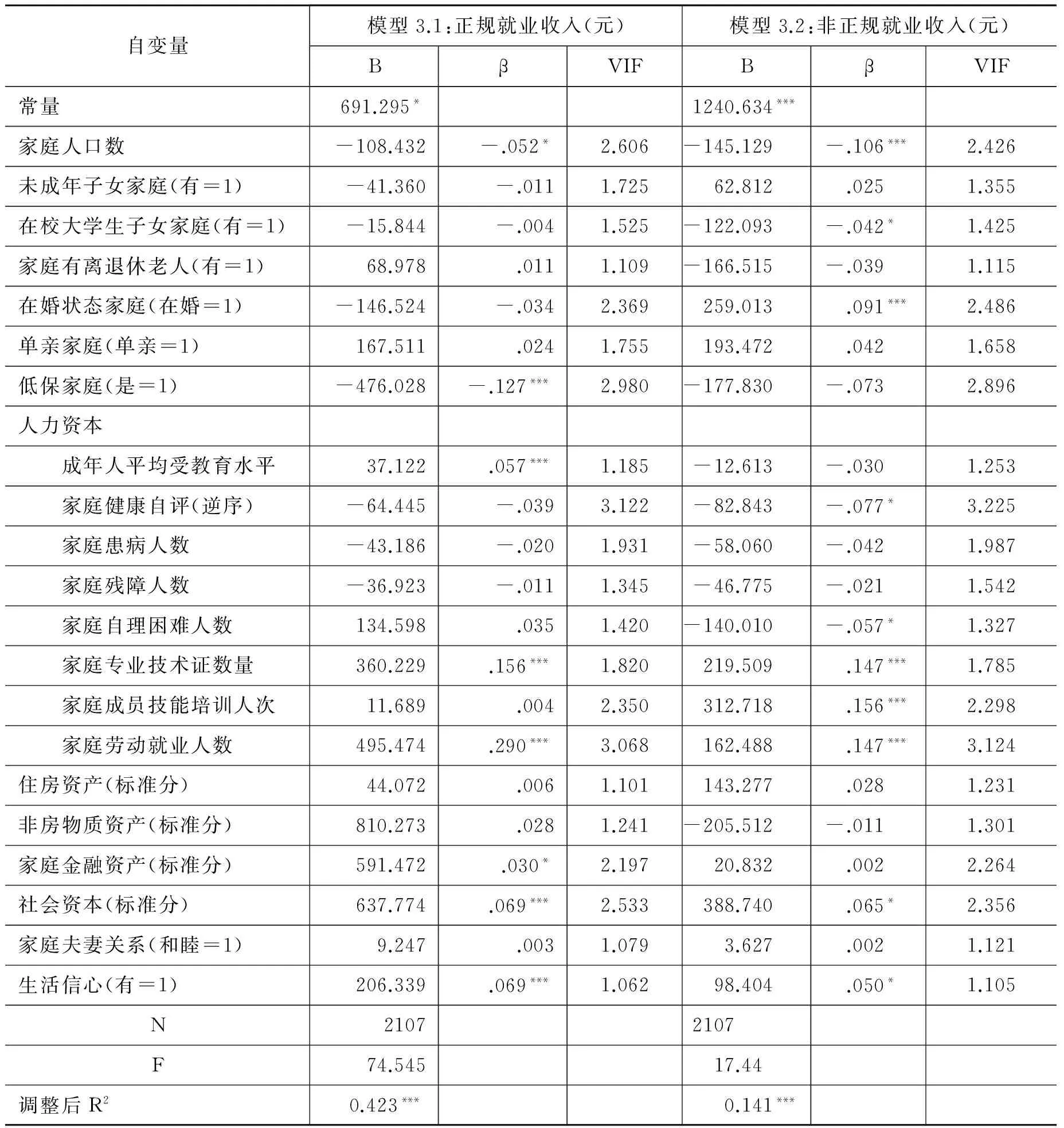

四、 生计资本与就业方式

本文在调查城市贫困家庭收入时区分了正规就业(正式工作)工资收入与非正规就业(临时打工)工资收入,前者是指有正式书面劳动合同的工作收入,而后者则是指没有正式书面劳动合同的工作收入。据此,建构了关于城市贫困家庭正规就业收入与非正规就业收入的OLS模型(见表4),探讨影响城市贫困家庭就业方式的主要因素。在城市贫困家庭正规就业收入的OLS模型中,五大资本类型中金融资产、社会资本与人力资本对城市贫困家庭正规就业收入具有显著性影响。城市贫困家庭金融资产每增加1个单位,其正规就业收入平均增加591.5元;社会资本每增加1个单位,其正规收入平均提高637.8元。在人力资本构成中,成年人平均受教育水平、家庭专业技术证数量以及家庭劳动就业人数对城市贫困家庭正规就业收入具有显著性影响。城市低保家庭相对于非低保家庭而言,正规就业收入则平均下降了476.0元,而对未来生活充满信心的家庭相对于信心匮乏的家庭而言,正规就业收入将会提高206.3元。在城市贫困家庭非正规就业收入的OLS模型中,五大生计资本中只有社会资本与人力资本中的部分变量具有统计学意义。社会资本每增加1个单位,非正规就业的收入平均相应地提高388.7元。社会资本对于城市贫困家庭从事正规就业或非正规就业都产生了积极的显著影响。在人力资本构成中,家庭健康自评(逆序)、家庭自理困难人数、家庭专业技术证、家庭成员技能培训人次以及家庭劳动就业人数,对于城市贫困家庭的非正规就业产生了显著性影响。其中家庭健康自评(逆序)每提高1个单位、家庭专业技术证每增加1个、家庭成员技能培训人次每增加1人次以及家庭劳动就业人数每增加1人,则非归正规就业收入平均分别提高82.8元、219.5元、312.7元以及162.5元。而家庭自理困难人数每增加1人,城市贫困家庭非正规就业收入则下降140.0元。由此可见,家庭成员所拥有的专业技术证数量对于城市贫困家庭正规就业与非正规就业收入都产生了显著的积极作用,但其对正规就业收入的影响显然比非正规就业收入的影响大。家庭成员所接受的培训人次对正规就业没有产生显著性影响,但对城市贫困家庭的非正规就业收入影响显著。由于城市贫困家庭成员所从事的职业大多属于非正规就业,对其进行有效及时的职业技能培训非常有利于提高其非正规就业市场的参与程度。但要促进城市贫困家庭正规就业市场的劳动力参与,不仅要加大职业技能培训的力度,而且要持续性地对其进行培训以获得相应的职业技能水平。在家庭类型等控制变量中,在校大学生子女家庭相对于非在校大学生子女家庭而言,非正规就业收入平均下降了122.1元,这在一定程度上表明城市贫困家庭的子女考上大学之后,其参与非正规就业市场的积极性显著下降。在婚状态家庭相对于非在婚状态家庭而言,非正规就业收入相应地平均增加259.0元。对未来生活怀有信心的城市贫困家庭比生活信心匮乏的家庭,在正规就业收入和非正规就业收入上均有显著提升。

表4 城市贫困家庭正规就业收入与非正规就业收入OLS模型

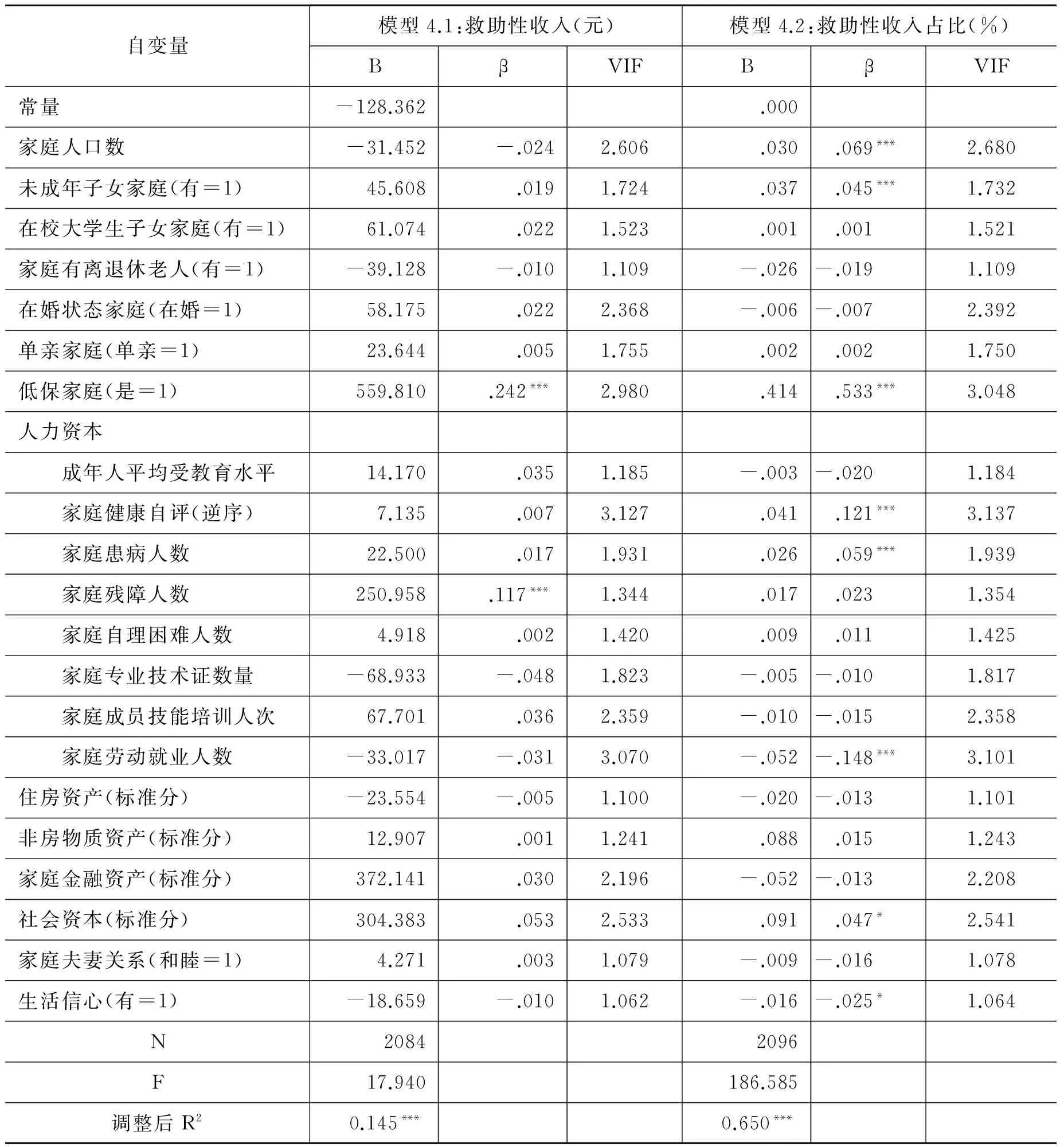

五、 生计资本与社会救助

社会救助性收入是城市贫困家庭第二大收入来源,寻求社会救助支持是其重要的生计策略。为考察生计资本与社会救助之间的关系,本文建构了城市贫困家庭救助性收入及其占比的影响因素OLS模型(见表5)。模型4.1表明,城市贫困家庭的生计资本中,只有家庭残障人数这一因素对城市贫困家庭救助性收入有显著性影响,现有社会救助主要针对的是城市家庭中最贫困的群体。模型4.2表明,社会资本因素具有显著的统计学意义,对城市贫困家庭获取较多社会救助收入具有重要作用。在人力资本构成中,家庭健康自评(逆序)、家庭患病人数以及家庭劳动就业人数对城市贫困家庭社会救助性收入占比具有显著性影响。城市低保家庭相对于非低保家庭而言,其生计策略更多地依赖社会救助收入,其社会救助收入占比相对非低保家庭而言平均增加了41.4%。值得注意的是,未成年子女家庭相对于没有未成年子女的家庭而言,其接受社会救助性收入占比平均增加了3.7个百分点,未成年子女家庭的生计维持负担相对较重,需要更多的社会救助支持。有无生活信心也对社会救助性收入占比产生了显著性作用,有生活信心的城市贫困家庭接受社会救助性收入占总收入的比重有显著性下降。

表5 城市贫困家庭救助性收入及其占比影响因素OLS模型

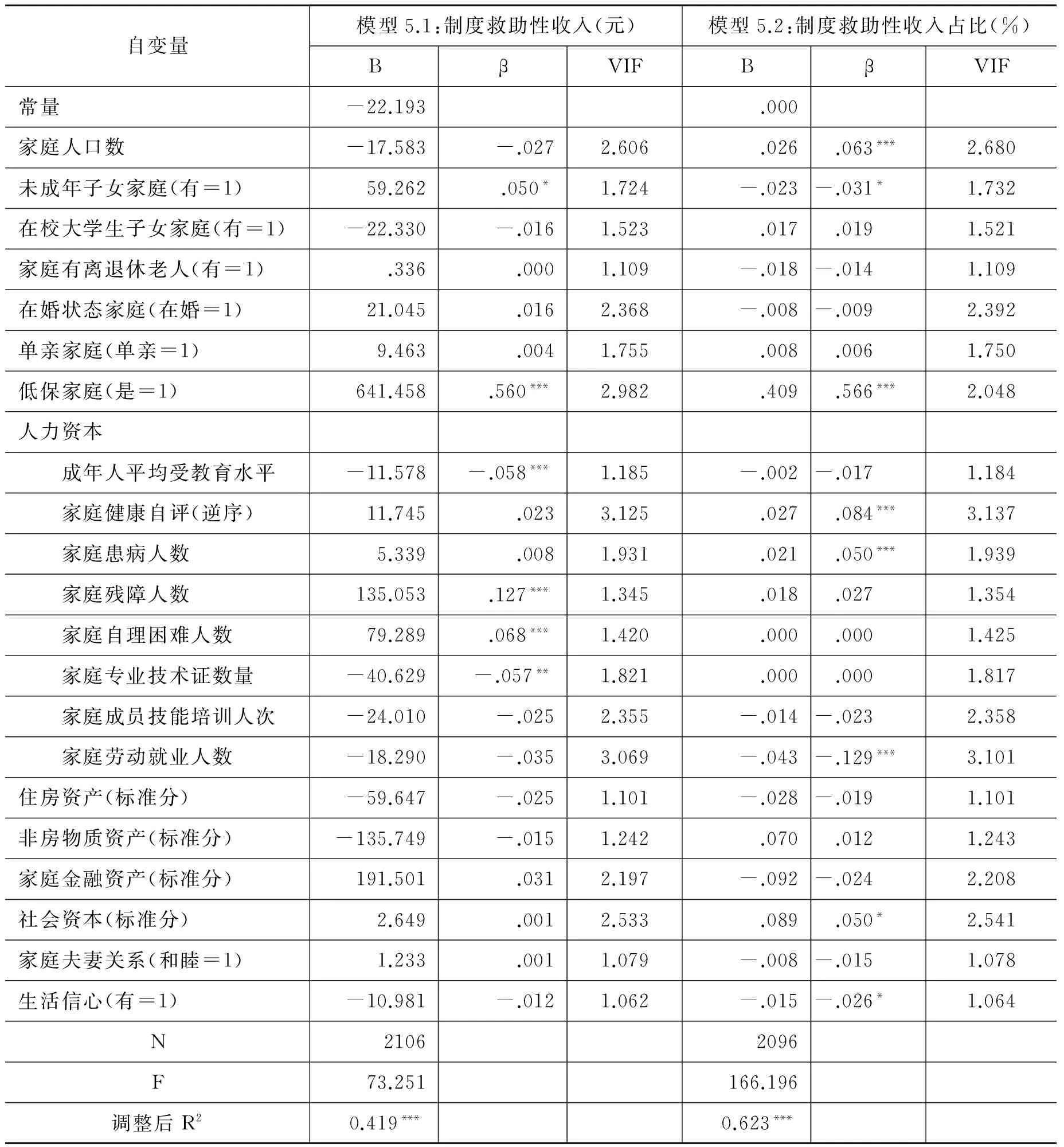

社会救助性收入可分为制度救助性收入以及非制度救助性收入,前者来源于政府所提供的正式救助,而后者来源于社会性力量所提供的临时性救助。在制度救助性收入影响因素OLS模型中,五大资本中只有人力资本因素具有显著性影响,其中家庭残障人数以及家庭自理困难人数具有重要影响。这不难理解,制度救助性收入尤其针对残障家庭以及自理困难家庭。成年人平均受教育水平以及家庭专业技术证数量因素对城市贫困家庭制度救助性收入具有显著的负效用,换言之,平均教育水平与专业技术水平越好的家庭,其相应的制度救助性收入越少。城市低保家庭相对于非低保家庭而言,其获得的制度救助性收入平均高出641.5元,其中主要是城市低保金的贡献。在制度救助性收入占比的影响因素OLS模型中,家庭健康自评(逆序)、家庭劳动就业人数、家庭患病人数以及社会资本变量也具有显著性影响。另外,在家庭类型的人口统计学变量中,家庭人口数是城市贫困家庭的制度救助性收入占比的重要影响因素,而城市低保家庭相对于非低保家庭而言,其制度救助性收入占比显著高出40.9%。生活信心变量也是影响城市贫困家庭制度救助性收入占比的显著因素。

表6 城市贫困家庭制度救助性收入及其占比影响因素OLS模型

六、 生计资本与消费方式

城市贫困家庭的消费方式(结构)在很大程度上反映了其运用家庭可支配收入所开展的生计活动状况,体现了城市贫困家庭通常采取的生计策略取向。本部分重点考察城市贫困家庭生计资本对于不同取向的消费方式的影响。本文把城市贫困家庭的消费内容根据消费支出的不同取向分成维持型消费与发展型消费*本文根据消费支出类型的性质,把抽样调查中城市贫困家庭具体消费支出项目区分出维持型消费支出与发展型消费支出。所谓维持型消费支出是指消费支出项目直接用于满足当下基本生存需求,具体包括:食品类支出(9小项)、居住类支出(3小项)、水电煤类支出(3小项)、日用品类支出(1小项)、服装类支出(2小项)、洗理类支出(2小项)以及交通类支出(1小项)等;发展型消费支出则是指消费支出项目用于满足家庭未来长期的可持续发展目的或具有直接促进家庭长远发展的消费支出,具体包括成人教育培训类支出(1小项)、儿童教育成长类支出(3小项)、文体类支出(3小项)、资讯类支出(3小项)、社交类支出(2小项)以及保险类支出(3小项)等。详情参见高功敬、陈岱云、梁丽霞《中国城市贫困家庭生计资本指标测量及现状分析》,《济南大学学报》2016年第3期。,建构出城市贫困家庭维持型消费与发展型消费影响因素OLS模型(见表7)。下表显示,在对城市贫困家庭维持型消费支出与发展型消费支出都具有显著性影响的因素有如下方面:家庭人口数、未成年子女家庭、低保家庭、人力资本中的成年人平均受教育程度与家庭患病人数以及金融资产。具体而言,城市贫困家庭人口数每增加1人,维持型消费平均增加208.8元,发展型消费相应地增加201.6元。未成年子女家庭相对于没有未成年子女的家庭而言,其维持型消费支出与发展型消费支出平均增加了174.4元与109.2元。城市低保家庭相对于非低保家庭而言,其维持型消费支出与发展型消费支出则平均下降531.5元与561.5元。在维持型消费支出模型中,在校大学生子女家庭相对于非在校大学生家庭而言,其维持型消费支出显著下降了209.0元。在人力资本构成变量中,成年人平均受教育水平、家庭患病人数对于维持型消费支出与发展型消费支出均具有统计学意义。家庭劳动就业人数对发展型消费支出具有显著的负效应,每增加1人,发展型消费平均减少185.5元。家庭金融资产对于维持型消费与发展型消费均具有显著的正效应,城市贫困家庭金融资产每增加1个单位,相应的维持型消费支出与发展型消费支出平均显著增加1350.0元与531.9元。由此可见,除了作为控制变量的家庭类型因素外,五大生计资本中,只有金融资产变量以及部分人力资本子变量对于城市贫困家庭的不同的消费取向均产生了显著性影响。促进城市贫困家庭的可持续生计,需要在消费结构中提升发展型消费支出的比重。从城市贫困家庭生计资本类型对其消费方式的影响角度来看,提升城市贫困家庭的金融资产水平以及人力资本水平应成为未来城市反贫困政策的主要着力点。

表7 城市贫困家庭维持型消费与发展型消费影响因素OLS模型

续表

七、 结论与讨论

通过对城市贫困家庭生计策略取向影响因素的实证分析,我们可以得出如下基本结论。

1. 金融资产对城市贫困家庭可持续生计具有重要的显著性影响,政府应重视采取各种制度化方式促进城市贫困家庭金融资产积累的必要性。上述实证分析充分表明,金融资产因素对于中国城市贫困家庭的劳动力市场参与水平、就业方式以及发展型支出等重要生计策略取向均具有显著性影响。长期以来,由于认识水平或各种偏见的局限,对于金融资产在城市贫困家庭生计维持系统以及可持续生计发展上的重要性被有意或无意地严重忽视了。包括储蓄、信贷、保险、住房公积金以及投资等在内的金融资产的制度性积累,对于城市贫困家庭可持续生计至关重要。迈克尔·谢若登所大力倡导的资产建设福利理论主要强调的就是,通过制度化方式促进穷人金融资产的积累,并充分发挥金融资产积累过程中对于穷人各种生计资本与生计策略的积极效应。*迈克尔·谢若登:《资产与穷人——一项新的美国福利政策》,高鉴国译,商务印书馆2005年版,第180页。通过制度化方式促进金融资产积累不能仅仅局限于中产及以上阶层,而应基于发展型社会政策理念,拓展其包容性,使穷人能够切实有效可及低利率信贷支持、税收减免与转移支付以及住房公积金等各种制度化金融资产积累渠道。这应成为未来中国城市反贫困政策的主要着力点。

2. 加强知识更新与职业技能培训是建构城市贫困家庭可持续生计系统的必由之路。实证研究表明,在城市贫困家庭人力资本对劳务性收入及其占比的影响中,技能培训要素是一个非常重要的显著性因素。当前城市贫困家庭先前所拥有的知识技能较为陈旧,已远不能适应当今飞速变化的劳动力市场对相关知识与具体技能的最新需求。城市贫困家庭成员的知识更新以及及时有效的技能培训对于其劳动力市场参与及其收入提升具有十分重要的影响。

3. 促进社会救助制度理念与机制由生计维持型向发展型转变。当前中国社会救助理念与机制总体上属于生计维持型,发展型特征不明显。城市低保政策虽然在一定程度上对于城市低保户生计维持发挥了关键性作用,但由于其严苛而频繁的经济与财产审查机制,严重抑制了城市低保家庭成员劳动力市场参与的积极性。低保政策只是城市贫困家庭救助体系中一项主要内容,其他社会救助政策的理念与机制基本上也是生计维持型的,且缺乏整合性。因此,促进制度性救助理念与机制由生计维持型向发展型转变是建构城市贫困家庭可持续生计系统的关键一环。

4. 未成年子女贫困家庭应成为城市贫困家庭政策支持的重点对象。社会化理论及其相关研究充分表明,家庭环境对于儿童的健康成长极其关键。贫困家庭的儿童成长教育不仅是家庭的根本利益所在和基本人权要求,也是民族振兴与国家可持续发展的基本条件。实证研究表明,未成年子女贫困家庭相对于没有未成年子女贫困家庭而言,其生计维持负担相对较重,其维持型消费支出与发展型消费支出都显著高于没有未成年子女的贫困家庭,需要更多的、更有针对性的社会救助支持。

5. 对生活是否拥有信心是影响城市贫困家庭可持续生计建构的重要变量。实证研究表明,对未来生活有信心的城市贫困家庭相对于信心不足的家庭而言,其劳动力市场参与水平显著较高,对于社会救助的依赖明显减少。不仅如此,对未来生活充满信心也是城市贫困家庭生活质量的基本内容。当然,对于城市贫困家庭而言,对未来生活充满信心不是建立在空中楼阁之上,除了家庭成员的共同努力外,更需要从政策制度上赋予其生活信心生发的土壤。这就需要从制度上促进城市贫困家庭金融资产的积累,加大城市贫困家庭成员的职业技能培训力度,促进城市贫困家庭成员的知识技能更新步伐,推动社会救助制度由单纯的生计维持型向发展型转变,通过整合各种有效政策措施提振城市贫困家庭成员对未来生活的信心,使其对可持续生计怀有现实的期许,看到经过自身不断努力可以改变的希望。

(责任编辑:薛立勇)

China Urban Poverty Families’ Livelihood Capital and Livelihood Strategies

Gao Gongjing

The specific effects of urban poverty families’ livelihood capital on their livelihood strategies are discussed and the key factors concerning the establishment of China urban poverty families’ sustainable livelihood framework are clarified in this article by constructing and analyzing the multiple regression models. Some conclusions are taken as follows: (1) The financial capital has positive effects on urban poverty families’ basic livelihood strategies. The improvement of financial capital accumulation through institutionalization does not confine them to the middle and above class and their conclusiveness should been expanded in order to make the poor families share the various ways of financial capital accumulation. (2) It is difficult for urban poverty families to satisfy the demands of new knowledge and skills resulting from the labor market. It is necessary to strengthen knowledge updating and occupational skills training nowadays. (3) To translate the ideas and mechanisms of social relief from maintainable livelihood model into sustainable livelihood model is one of the key mechanisms for establishing China urban poverty families’ sustainable livelihood framework. (4) The minor children urban poverty families’ should be emphasized in social policy supports. (5)The living confidence factor is one of important variables that affecting the establishment of China urban poverty families’ sustainable livelihood framework.

Urban Poverty Families; Livelihood Capital; Livelihood Strategies; Sustainable Livelihood

2016-06-01

* 本文系国家社科基金项目“发展型社会政策理念下城市贫困家庭可持续生计研究”(项目编号:11CSH061)、山东省社科规划研究项目“习近平关于创新社会治理体制重要论述研究”(项目编号:14CXJJ15)的阶段性成果。

C913.7

A

0257-5833(2016)10-0085-14

高功敬,博士,济南大学政法学院副教授 (山东 济南 250022)