全球经济治理制度性话语权:一个基本的理论分析框架*

2016-11-21陈伟光

陈伟光 王 燕

全球经济治理制度性话语权:一个基本的理论分析框架*

陈伟光 王 燕

在以规则治理为基础的全球经济治理中,制度性话语权之争构成了大国博弈的核心。掌握制度制定优势的国家通过话语博弈,在全球经济治理中对自己分配较多的权力。现有的话语权力理论并不能对全球经济治理制度性话语权提供完整解释,而需对其理论框架加以重构:设定前提假设、界定核心概念,明确全球经济治理制度性话语权的外部资源、内在要素及其相互关系和运作机制,并就话语身份、对象、内容、场合、时机、对价及方式七个要素对制度形成效率的影响加以剖析。中国当前参与全球经济治理,需克服发展阶段、经验不足和反制行为等约束,优化话语要素配置以提升自身的制度性权力。

全球经济治理;话语权;国际经济制度

一、 问题的提出

自布雷顿森林体系建立以来,以规则为基础的全球经济治理开始形成,这些制度不仅成为治理合法性的依据,也建构了以美国为首的发达国家主导的国际经济秩序,制度性权力合乎逻辑地成为全球经济治理权的核心。21世纪,随着中国等新兴经济体经济实力的快速增长,及应对金融危机治理机制的失灵,全球经济治理体系遭遇有效性与合法性缺失的双重挑战,重构全球经济治理秩序成为国际社会的共识和集体行动。

代表发达国家和发展中国家共治全球经济的G20峰会,在金融危机后的调整期并没有达成多少一致的行动和成果,制度重构更是难以协调。新兴经济体的迅速崛起,成为推动全球经济治理结构转型的重要力量,但美国为首的发达国家通过TPP和TTIP等高标准协定,在多边贸易治理机制之外引领新规则的形成,抑制金砖国家不断上升的经济实力。在IMF机制内,投票权结构早已不能反映发展中国家特别是新兴经济体实力的变化。直到2015年底,美国国会才通过了拖延5年之久的改革方案。无论是传统的布雷顿森林体系IMF还是当前南北共治的G20机制,新制度塑造权之争是当今乃至未来大国之间的主要博弈范式,中国等新兴经济体重塑全球经济治理制度的诉求将受制于发达国家设置的重重障碍。“提高在全球经济治理中的制度性话语权”*《2015年十八届五中全会工作报告》,http://bg.yjbys.com/gongzuobaogao/20333.html,2015-12-28。顺理成章地成为中国对外重大战略任务。

权力体现为一种支配性,这种支配性如何在全球经济治理中产生,借助于话语博弈作用于国际经济制度,并构建、维持行为体的身份和权力?20世纪以来,相关的理论成果主要集中于福柯的话语权力理论、哈贝马斯的话语政治理论以及奥努弗的建构主义理论等。

法国社会学家福柯是首个对话语权理论进行系统构建的学者,其《话语的秩序》一书认为,影响、控制话语形成与变动的最根本因素是权力,拥有话语权就拥有了彰显权力的平台。知识与真理是权力的形式,权力脱离了知识与真理便不再是权力*王治河:《福柯》,湖南教育出版社1999年版,第182页。。福柯对话语与权力的研究揭示了话语的权力目的和本质,这与全球经济治理制度性话语权的本质如出一辙。并且,福柯对话语下“权力如何发生及运作”过程的研究*[法]米歇尔·福柯:《权力的眼睛》,严锋译,上海人民出版社1997年版,第29页。对研习制度性话语权因何产生、如何对国际制度产生影响是有帮助的。但是,话语权力理论应用于全球经济治理也存在若干欠缺。首先,话语权理论例证的是国内社会,无政府状态下的国际社会能否像国内政府由权威性组织实现知识及真理的统一形成是令人怀疑的。其次,福柯的话语权力理论,是一种微观、分散、无主体化的权力关系理论*陈炳辉:《福柯的权力观》,《厦门大学学报》2002年第4期。,强调的是个人在言语中操控另一个人的行为的权力表现*莫伟民:《莫伟民讲福柯》,北京大学出版社2005年版,第216页。。这种微观研究亦与国际社会国际规范形成的现实不符,难以满足对全球经济治理制度性、体系性权力的研究。

哈贝马斯的话语政治理论将福柯“话语的权力”转化为“话语中的权力”*Ann Holzscheiter, Children’s Rights in International Politics: The Transformation Power of Discourse, Palgrave Macmillan, 2010.,认为主体以语言为媒介,通过交往活动中的协调、理解关系达成一种有关社会规范体系的理解,形成了交往理性和规范共识*傅永军:《哈贝马斯交往行为合理化理论述评》,《山东大学学报》2003年第3期。,并通过对义务责任的一般承认而巩固。话语政治理论的重要意义在于将“改变及检验主导话语的能力融入到了沟通实践中”*[德]托马斯·里斯:《全球化与权力:社会建构主义的视角》,肖莹莹译,《世界经济与政治》2013年第10期。,赋予了沟通实践对权力结构塑造的意义。但“话语的权力”与“话语中的权力”两者是否需要割裂值得思考。全球经济治理中,谁有权力讲话?谁提出的建议或文本是合理的?这些问题以福柯的话语权力理论解释更为合适。但话语弱势国家通过与话语强势国家的沟通参与全球经济治理更关注哈贝马斯的话语实践过程。

尼古拉斯·奥努弗将语言哲学引入社会建构主义理论,亦为话语与国际社会权力结构提供了解释。他指出,言说即行动,言谈无疑是我们把世界构建成现在样子的最重要方式。言说演绎为规则,影响国际社会行为体的行为,并建构行为体的身份和利益*⑩ [美]温都尔卡·库芭科娃、尼古拉斯·奥努弗、保罗·科维特:《建构世界中的国际关系》,肖锋译,北京大学出版社2006年版,第68、89页。。因此,比其他行为体拥有更大的控制力的一些行为体,通过规则对国际社会结构实现了统治⑩。建构主义理论对于国际规范与国家行为体身份及权力的互构更契合全球经济治理的现实,但奥努弗并未对行为体创设特定制度的原因、动机加以说明,并且建构主义虽关注建构过程,阐释过程两端原子间相互关系,但对于过程本身的可变动性、尤其是制度作为一种结构性力量如何制约行为体的论证不足。

可见,现有的理论虽然一定程度地解释全球经济治理下话语的权力由来及话语结果——国际制度对行为体身份及权力的建构,但尚不能形成全球经济治理制度性话语权的完整理论建构,亦未能真正刻画话语权力在国际制度形成过程中的运作。基于此,本文尝试对全球经济治理制度性话语权进行重构。

二、 全球经济治理制度性话语权的理论重构

(一) 全球经济治理制度性话语权的理论假设——制度性权力何以重要

全球经济治理制度性话语权研究何以必要?这个问题的答案正是源自于国际政治经济理论的若干前提假定。

假设1:全球无政府状态*[美]肯尼斯·华尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海世纪出版社2008年版,第69页。。在当今的国际政治经济社会中,“无政府的治理”是目前全球治理的本质特征。未来是否能构建一个超越民族国家的全球性政府或具有全球性政府色彩的超国家中心,尽管一些研究对此表达了愿望,但这些构想未免具有理想主义色彩,“无政府的治理”模式还会在全球治理进程中长期存在*陈伟光:《全球治理与全球经济治理:若干问题的思考》,《教学与研究》2014年第2期。。

假设2:国家是全球经济治理的基本主体。虽然全球经济治理的主体还包括政府间组织、非政府组织、跨国公司、公民社会等非国家行为体,国家在全球经济治理中仍处于核心地位,是国际关系的施动者。国家尤其是大国是治理权力重要博弈方,在战后借助于对布雷顿森林体系三大国际组织的控制实现全球经济治理的主导权。

假设3:国家是理性的*Herbert A. Simon, “A Behavioral Model of Rational Choice”, Quarterly Journal of Economics, Vol.69, No.1, 1955, pp.99-118.。与理性的经济人假设类似,在国际社会中,国家作为国际关系分析的基本单元,服从国家利益目标,并具有相应的成本收益核算能力,尽管国家对利益的追求、计算和权衡受限于一定的约束条件,如外部环境的制约、信息的不完全、未来的不确定性等*徐秀军:《新兴经济体与全球经济治理结构转型》,《世界经济与政治》2012年第10期。。

假设4:共同利益的存在。经济全球化进程中,超越社会制度和意识形态的全人类共同利益成为不同国家与民族的共同关切*董漫远:《全人类共同利益与中国的和平发展》,《国际问题研究》2005年第5期。,亦使各国的相互依赖性不断增强,非零和博弈成分加大。国家之间普遍存在的共同利益是全球合作与治理的前提。

假设5:制度非中性。对制度的参与者而言,制度所承载的权利和利益往往不尽相同,不同的行为体在其中所获得利益的差异便是制度非中性的表现*张宇燕:《利益集团与制度非中性》,《改革》1994年第2期。,那些既存制度的获益者必然会尽力维护现行制度的稳定性与延续性,以保持自身在其中的利益。

假设6:大国无大规模战争。由于国际政治的进化、核威慑和经济依赖,大国之间爆发战争概率较小,和平发展是时代的主题。尽管古典现实主义权力转移理论与预防性战争理论认为,大国权力转移可能导致战争的发生,但持权力可和平变迁的威胁认知论与均势论等均认为战争可避免。

假设7:规则为基础的治理。规则治理是全球经济治理的主流方式,国际及区域制度在当代国际关系中发挥主要作用*王正毅:《亚洲区域化:从理性主义走向社会建构主义》,《世界经济与政治》2003年第5期。。无政府下的合作是通过规则来管理世界的,没有规则,无从治理,全球治理面临的一个挑战便是规则供应在数量和质量上都滞后于需求*秦亚青:《全球治理的失灵与秩序理念的重构》,《世界经济与政治》2013年第4期。。

假设8:实力与制度话语权的非同步增长。全球经济治理中,实力的变化影响话语权的大小,但仅仅拥有经济、军事和观念资源,并不能转化为影响力本身*[德]托马斯·里斯:《全球化与权力:社会建构主义的视角》,肖莹莹译,《世界经济与政治》2013年第10期。。实力转化为制度性话语权并非自动、自觉及自发的,受到原权力分配机制及原权力占有者的反制。话语权重构是一个争夺与反争夺的过程,形成制度话语权的资源与权力大小并非同步发展。

假设9:国际制度的形成与行为体之间的话语博弈密切相关。全球经济治理下,国际制度的形成正是国家为主的行为体通过“话语”博弈来实现的,基于话语时机、场合、内容等不同要素的运用可改变话语效果,影响制度的形成。

上述9大假设可推出下述命题:第一,在全球无政府治理的世界里,基于大国无战争,各主权国家通过投资与贸易自由化、价值链分工、金融开放推动经济全球化,理性开展合作;第二,制度规则是治理经济全球化的基础,在制度非中性的条件下,对经济制度的支配可实现本国利益最大化,成为大国博弈的焦点;第三,国际经济制度通过话语博弈而形成,故制度控制借助于话语控制来实现。

(二) 全球经济治理制度性话语权相关概念——制度性权力是什么

布雷顿森林体系成立后的相当一段时期,全球经济治理还是典型的西方治理格局,直到2008年应对全球金融危机的G20峰会的召开,发达国家和发展中国家共治全球经济新格局才开始形成,中国也正式走向全球经济治理的中心。至此,加强全球经济治理与重塑全球经济治理制度成为理论和政策的关切。

1. 全球经济治理

作为全球治理理论范畴的重要组成部分,其概念可从主体、对象、作用机制等方面加以构建。全球经济治理是国家和非国家行为体按照一定制度规范对全球或跨国经济领域内共同问题的治理*广东国际战略研究院课题组:《中国参与全球经济治理的战略——未来10—15年》,《改革》2014年第5期。。从治理主体上来看,全球经济治理的执行主体更强调各国政府的共治,特别是带有超越主权意义的正式国际组织(IMF、WTO、WB)以及各种全球性和区域性的合作平台。从治理目标和内容上看,全球经济治理主要是在经济全球化的条件下维护全球经济的稳定、均衡和公平,纠正全球经济的失衡和缩小全球收入差距,主要包括全球贸易治理、全球金融治理、全球投资治理、全球产业治理和全球发展治理等*陈伟光:《全球治理与全球经济治理——若干问题的思考》,《教学与研究》2014年第2期。。

2. 话语资源

全球经济治理语境下,话语资源是行为体制度性话语权的生成来源和依据。一国所享有的话语资源首先以硬实力为基础,如经济实力、军事实力等。为避免对国家权力理解的单一化,一国在全球经济治理中,尤其是在国际经济制度制定过程中享有的权力也受制于一国社会资本,如该国对知识与信息资本的占有状况、在国际社会上的信用资本、法治先进程度、制度谈判技巧及经验等软实力的制约。笼统而言,一国参与全球经济治理所享有的话语权力的来源——话语资源,与其综合国力即硬实力和软实力的合成成正比。因而,制度性话语权的生产来源,不能否认现实主义和自由主义理论所强调的物质要素,但亦需认可相对于物质的观念对权力所产生的引力。

3. 制度性话语权

制度性话语权无疑为本文研究的中心。在多数学者看来,国家的制度性话语权多反映为对国际经济制度构建及改革的能力。譬如,徐明棋认为该术语有两层含义:一是有发表看法以及发表的看法得到关注和重视的权利,且这种权利在制度体制上得到了保障;二是在全球经济治理涉及制度改革和重构的问题上,具有话语权和影响力*徐明棋:《全球经济治理:提高我国制度性话语权》,http://skpj.cssn.cn/bk/bkpd_qkyw/bkpd_rdwz/201511/t20151123_2708356.shtml,2013-11-23。。

全球经济治理制度性话语权概念界定应落足于“权力”的本质、“话语”的方式以及“制度”的影响力。而“权力”反映为“用来控制其他人观念和行动的东西”*Robert Gilpin, U.S. Power and the Multinational Corporation, New York: Basic Books, 1975, p.24.,即主体对客体的支配性。制度则是“被承认的、将人们的预期汇聚在一起的管理模式”*Oran R. Young, “International Regimes: Problems of Concept Formation”, World Politics, Vol.32, No.1, 1980, p.337.,包含一系列持续的相互关联的规则,这些规则规定行为和角色、限制活动并形成预期*Robert O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches”, International Studies Quarterly, Vol.32, No.4, 1988, p.383.。故全球经济治理制度性话语权反映为国际社会行为体在参与全球经济治理中通过话语博弈对国际经济社会结构赖以存在的体系、规则、机制的支配性影响。行使全球经济治理制度性话语权的主体以国家为主,但也包括政府间组织,以及跨国公司、非政府组织、市民等私人及私人团体。本文以国家的制度性权力为研究核心,其权力行使的内容是为全球经济治理提供有效、可预见及稳定的治理体系、规则及机制,以应对各国宏观经济政策的协调与经济援助,以及金融、贸易、国际产业分工等领域竞争和合作中的经济问题。全球经济治理进程中,促使行为体获取更大权力的动机是提供具有共同利益的制度性公共产品的同时,最大限度地实现本国政治经济利益。

4. 话语要素

关于话语系统的要素构成,一些学者作出了颇有启示的研究。梁凯音认为,中国在全球化背景下可拓展的话语权包括话语施行者、话语内容、话语对象、话语平台及话语反馈五个因素*梁凯音:《中国话语权在经济全球化中的困境及其对策》,《国际商务》2014年第2期。。西方学者从谈判影响及支配的角度,也将影响谈判效果的因素分为谈判对象、议题、场合等*Christina J. Schneider, “Weak States and Institutionalized Bargaining Power in International Organizations”, International Studies Quarterly, Vol.55, No.2, 2011, pp.331-352.。本文将话语权剖析为七个要素,分别为话语身份、话语对象、话语内容、话语场合、话语时机、话语对价及话语方式,并在后文具体分析这七项因素对话语权运作效果的影响。

(三) 话语资源、话语权与国际经济制度之间的逻辑关联及互动——制度性权力如何运作

话语资源、制度性话语权与国际经济制度之间的内在逻辑关联,揭示了制度性话语权的权力来源及权力实施机制,亦是全球经济治理制度性话语权结构的有机构成。

1. 话语资源向话语权及国际经济制度的流动

全球经济治理下,主导国能够游说他国接受其建议的特定经贸制度安排。这种制度领导能力源自于其话语资源,如硬实力及软实力上的绝对优势,并因其对特定制度控制的意愿和兴趣*[美]罗伯特·基欧汉:《霸权之后》,苏长和等译,上海人民出版社2001年版,第19页。,决定其在全球经济治理中的治理主导权。

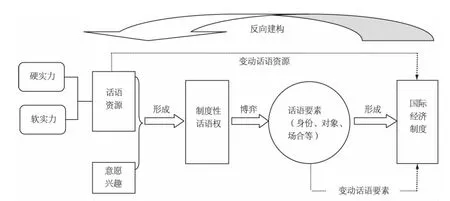

因而,如图1所示,话语权的首次分配受到话语者客观话语资源占有状况及主观话语意愿的影响,其话语资源为该国的硬实力与软实力,主观因素则为该国支配特定制度的意愿和兴趣。两者兼备,便会促使话语资源向话语权转变。一般而言,在全球经济治理中具有优势硬实力及软实力,并对话语议题具有兴趣的国家支配了较多的话语权。

进而,优势话语权国家通过议题提出、规则供应、体系及机制构建等方式,运用其制度性话语权主导国际经济制度的形成,并以本国价值标准生成国际经济价值系统。由此,话语强势国家可在国内需求的驱动下,通过非中性制度的构建,实现对域外产品及服务标准的塑造,以维护本国的政治、经济及安全利益。

2. 国际经济制度对行为体话语身份界定及权力分配

正如话语与权力的双向互构理论及双向建构主义理论所述,话语与权力、行为体与结构之间是互构的关系,而并非简单的单向流动。因而,如图1所示,话语博弈下产生的国际经济制度亦界定并巩固行为体身份及权力,并反向增进或削弱其硬实力或软实力。

首先,国际经济制度对行为体身份及权力分配的构建为反向建构过程,包括决定谁可以提出新议题,谁可行使决策权、执行权及裁判权,又使用谁提供的规则行使前述权利等。例如,WTO多边回合谈判,被邀请加入“绿屋谈判”的大国将决定提交总理事会或部长级会议表决的文本;IMF向美国分配的16%表决权,决定其在后续议题表决中的一票否决权;美国所主导的FTA,确立了征收及补偿、反倾销税、反补贴税认定及计税的美国标准。

需要注意的是,国际制度于话语权的反向建构受话语资源转化为话语权初次分配的影响,但亦在不断变化的外部经济环境中产生衍生的能力。例如,GATS成员国的承诺指涉有形出版物,但上述机构的演进解释使开放承诺同样适用于无形出版物。因而,在国际经济制度对行为体身份的确认及构建中,可能发生超出行为体预期的权力扩张或权力减缩的效果。

其次,国际经济制度对话语资源的反向影响则体现为双边、区域及多边经济制度、规则等对话语优势国家硬实力及软实力的进一步提升。譬如美国所主导的TPP,充分运用了美国的制度优势,以制度变量改变经济变量,创造并强化有利于美国贸易与投资的比较优势,提升美国产业区域“供给”能力*王燕:《区域经贸法治“规则治理”与“政策治理”模式的探析》,《法商研究》2016年第2期。。其知识产权章节要求缔约方对植物新品种及动植物转基因生产方法授予专利保护,为医药公司的专利保护保驾护航;管制合作、技术贸易壁垒章节的条款有意识地与欧盟风险立法中的“预防性”原则形成对峙,避免欧式环保、安全等产品标准的泛化;有关地理标志对通用术语的使用限制亦明显意在压制欧盟地理标志立法,降低欧盟农产品在TPP成员国销售的优势。

3. 对既有制度的路径依赖——国际经济制度话语权重新分配的内在阻力

国际经济制度的演进,基于对既有国际经济秩序的路径依赖,往往滞后于话语资源的变化。因而全球经济治理制度话语权一经分配便具有相对独立性,可一定程度地脱离原本支配其形成的话语资源,使国家在话语资源、尤其是硬实力发生变化时仍维持其在全球经济治理中的领导者地位及既有权力分配,对国际经济制度的重构形成桎梏*Joost Pauwelyn, “When Structures Become Shackles: Stagnation and Dynamics in International Lawmaking”, European Journal of International Law, Vol.25, No.3, 2014, p.733.。

由此便可解释当前中国等新兴发展中国家经济实力大幅上升,但经贸制度话语权并未同步增长的现象。在IMF既有表决机制不变的情形下,即便美国硬实力下降,中国投票权份额的增加仍需美国国会的批准。可见,话语资源转化为制度性话语权需克服既有权力分配机制的静态性或惰性,实现制度性权力重新分配。当然,对旧制度路径依赖的惰性并不必然均对霸权国家有利,WTO协商一致的谈判规则则为反例,基于对该表决机制的路径依赖,反而限制了美国所主导的俱乐部式结构的运作。

(四) 影响全球经济治理制度性话语权实施效果的话语要素——话语博弈如何开展

前述制度性话语权的理论建构揭示其权力来源、权力运作,但尚未解释其与话语博弈的关系。实际上,大国借助于话语要素的合理配置可改变话语权的实施效果。

话语权的生成来源为话语资源,改变话语资源,如提高一国的经济实力及软实力,是从根本上提升其制度性话语权的条件,但需长期投资。在话语博弈中,改变话语要素,通过对话语身份、对象、内容、场合、时机、对价及方式的一项或多项因素的合理配置,便可提升话语权的实施效果。对于新兴经济体而言,在话语资源已有效增长的情形下,提升话语博弈技巧,克服既有国际经济制度的惰性,于其提升话语权实施效果更为重要。

1. 话语身份(Who am I)

在特定议题的治理中,国家需确定自己在该经济议题治理中的身份如何,是治理的领导者、跟随者、搭便车者亦或不参与者?不同身份决定国家在所涉议题不同治理资源的投入以及不同治理策略的选择。毕竟国家需要有动机和能力才会“投资”创建国际制度,使其从制度创建中得到的收益可涵盖其制度创建成本*Robert O. Keohane, “Governance in a Partially Globalized World”, American Political Science Review, Vol.95, No.1, 2001, p.4.。特定国家的话语身份可因其在贸易、投资、金融等不同领域的话语能力而体现出不同的特征。对于谋求话语权的改革者而言,其可投入全球经济治理的资源有限,故应将有限的资源优先置于其话语身份较高或能显著提升其话语身份的领域。

2. 话语对象(Whom to be Talked with)

全球经济治理是集体行动形成的过程,国家在参与治理时,需选择其话语对象。谈判主导国如何缔结话语联盟而汇聚成员的预期,从而为集体行动提供观念与认同支持*苏长和:《中国的软权力——以国际制度与中国的关系为例》,《国际观察》2007年第2期。。尤其是在区域经贸制度谈判中,主导国需审慎选择谈判对象,考虑哪些国家的加入能增进治理的有效性,与哪些国家的谈判可能因分歧过大而增加缔约成本或降低文本的开放性。正如美国前贸易代表佐利克(Zoellick)所述,美国针对单一国家或若干较欠发达国家的FTA谈判素来是有意识的战略*Morning Edition: US Trade Representative Robert Zoellick Comments on CAFTA, National Public Radio Broadcast, May 28, 2004.。此外,国家在参与全球经济治理中,话语对象也可包括跨国公司、非政府组织等。话语对象的权衡一方面需要基于国家之间就治理议题的分歧,主导国运用自己的经济优势、信息优势或立法技巧,如通过条约的建设性模糊*Bill Keller, “Mitt and Bibi: Diplomacy as Demolition Derby”, New York Times, Autumn 12, 2012.或豁免条款协调或化解分歧。另一方面,也要考虑国际社会权力结构的动态变化,如跨国公司对特定经济议题的干预能力、市民社会反全球化行动对治理的影响等。

3. 话语内容(What Issues to be Talked)

话语内容,即治理议题的选择及制度文本和结构的提供。在多边治理机制下,即便霸权国家和发展中大国均可提出议题,但最后决策的文本一般是由主导国提供的。以TPP为例,无论是货物贸易技术标准条款,还是投资准入规定,又或是知识产权保护标准,甚至是环境、劳工保护要求等,显然制度供应方均为美国。当然,主导国在提供谈判文本时,必须根据区域内合作方的诉求作一些调整,以减少分歧,如TPP国企条款有意识地将新加坡、马来西亚等国有主权财富基金排除在外*TPP, State-Owned Enterprises Chapter, Annex 17E, 17F.,并在农产品、汽车关税减让中针对日本设定缓冲期。

“一带一路”倡议为何以基础设施建设为优先合作议题,实际上也体现了中国作为主导国在话语内容方面的理性考量。基础设施建设正是“一带一路”广大欠发达国家的需求所在,亦是中国的优势所在。其公共产品的性质能起到凝聚中国与这些国家之间关系的效果,提升参与的广泛性,避免区域内话语领导者的竞争;亦为进一步实现“一带一路”贸易与投资治理提供合作前提。

区域及多边贸易组织表决及执行机制的设置也为话语内容的一部分。话语强势国家对这些因素作有利于自己的设计,可避免和延缓本国话语资源下降时本国话语权降低的效应。战后美国所主导的布雷顿森林体系金融治理体制与贸易治理机制在表决机制上采纳了不同设计,对美国产生了不同的影响。IMF下美国的一票否决权保证了其对决议干涉的有效性,使其话语权在金融话语资源下降的情势下得以保障。相反,贸易体制的协商一致机制在制度的运行中逐渐成为新协议通过的阻力,挫败了美国在WTO下构建21世纪高标准开放规则的意图*Joost Pauwelyn, “The WTO in Crisis: Five Fundamentals Reconsidered, WTO Public Forum”, Sep., 2012, http://www.wto.org/english/forums_e/public_forum12_e/art_pf12_e/article_e.htm?art=9.。

4. 话语场合(Where to Talk)

全球经济治理下国家之间的话语可在多边机制、也可在区域或双边合作机制中开展,可在正式机制、也可在非正式机制下进行,可依托国际经济组织治理、亦可依托非国际经济组织治理,从而话语场合亦成为影响国家话语权的一项因素。于谈判主导国而言,分歧较大或较为敏感的议题,非正式机制可能比正式机制更能达至协议的效果。在多边治理机制中处于僵局的议题,倘若在区域机制下达成,若产生示范和辐射作用,亦能撬动多边制度。以投资制度多边化为例,尽管20世纪90年代OECD《多边投资协定草案》以失败告终,但随后美国以NAFTA投资章节为范本,在此后20年持续地将其对外输出,不仅同化了日、韩、澳等发达国家,也使中国等发展中国家BIT文本向NAFTA靠拢。21世纪NAFTA投资文本成功地“策反”了欧盟,使其在《里斯本协定》后放弃“荷式”黄金保护标准,适用与NAFTA更为兼容的文本。2015年达成的TPP投资章节也是在NAFTA版本上的进一步升级,使NAFTA投资文本成为事实上的国际投资标准*Lavranos Nikos, “The New EU Investment Treaties: Convergence towards the NAFTA Model as the New Plurilateral Model BIT Text”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2241455, 2014-01-10.。

除了多边与区域场合的切换,不同国际组织的切换也可改变话语的效果。这种策略又被称为“体制转移”(Regime Shifting)或“条约挑选”(Treaty Shopping)*Laurence R. Helfer, “Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking”, SSRN Electronic Journal, Vol.47, No.5, 2003.,主导国通过策略性选择治理的场合,以改变治理的效果。不同场合的成员、目标、程序规则、合法性等会影响特定规则的产出效果,成为规则主导者战略选择的一部分*Katharina P. Coleman, “Locating Norm Diplomacy: Venue Change in International Norm Negotiations”, European Journal of International Relations, Vol.19, No.2, 2013, pp.163-186.。最为显见的例子便是知识产权议题及环境议题在FTA中的出现。知识产权议题从世界知识产权组织(WIPO)的管辖范畴转入多边贸易治理机制WTO,进而在TPP式的FTA中得到强化,这便是出于美国对WIPO治理成效甚微的话语场合变更,而借助于高度“契约化”的贸易治理机制改善知识产权治理的有效性。环境议题更是如此。FTA对环境治理的推进主要依靠主导方或进口国以贸易诱导的方式说服出口方接受环境治理的要求,进口国市场越大,这种诱导力量就越强*Sampson Gary, The World Trade Organization and Sustainable Development, New York: United Nations University Press, 2005, p.115.。

5. 话语时机(When to talk)

谈判主导国在何种时机下提出议题,是影响话语权实施效果的话语时机因素。当前美欧主导的双边及区域FTA谈判,其谈判时机往往与本国制度控制力的改变有关。2008年为应对金融危机,吸纳发展中大国的G20合作机制产生。随后为了分化发展中大国之间的合作与联盟,美国分别加强了与G20各发展中大国的经济合作。当前,美国主导的TPP谈判,其重返亚太的时机选择也源自于21世纪中国在亚洲区域影响力的上升及东盟扩容,而RCEP谈判的加速则又进一步受到TPP谈判协议达成的影响*Meredith Kolsky Lewis,“The TPP and the RCEP (ASEAN+6) as Potential Paths toward Deeper Asian Economic Integration”, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Vol.8, No.1, 2013, p.359.。

6. 话语对价(What to be Offered)

话语对价意指主导国针对不同的话语对象,为达成对自己有利的制度,向其提供相应对价换取其妥协的做法。在现实主义观念的影响下,利益的对等交换一直是谈判的核心。如TPP中越南以接受美国投资、知识产权、环境、劳工等标准换取纺织业的开放*Raj Bhala, “Trans-Pacific Partnership or Trampling Poor Partners? A Tentative Critical Review”, Manchester Journal of International Economic Law, Vol.11, No.1, 2014, p.10.。因而,主导国说服合作方参与的一个重要因素便是其可提供多少话语对价。对于在全球经济治理中处于改革者身份的新型经济体而言,如何在选定的议题和场合,设置对自己有利的话语内容,便要考虑自身可提供何种话语对价,并善用这些话语对价。

7. 话语方式(How to Talk)

最后,影响话语实际效果的一个因素便是话语方式,反映为采用正式的规则治理模式还是其他非正式的治理模式如关系治理模式。关系治理是相对于规则治理的一个概念,在治理中体现了种族、文化、价值观以及习俗的含量,是以个体的或群体的人之间的默契、互信为基础的*陈伟光、王燕:《共建“一带一路”:基于关系治理与规则治理的分析框架》,《世界经济与政治》2016年第6期。。区域经济合作的关系治理模式在亚洲区域较为常见,并在一些议题中取得进展,如“一带一路”中中国主导的泛亚铁路建设通过沟通和协商与沿线国达成统一道路铺设标准便为一例。

综合前文分析,全球经济治理制度性话语权的逻辑结构见图1。

图1 全球经济治理制度性话语权运作结构图

三、 全球经济治理制度性话语权的提升策略——以中国为分析对象

中国近年来在货币金融、贸易与投资各领域话语资源明显增长,发展成为贸易投资和金融资产大国,但在国际经济制度的影响力和话语权并没有得到同步增进。分析中国如何合理配置话语要素以提升参与全球经济治理制度性话语权实施效应的路径,将为理论的可靠性提供证据。

(一) 中国提升全球经济治理制度性话语权所面临的约束

在具体设计中国提升全球经济治理制度性话语权路径前,需先明确中国作为发展中国家的特定身份、既往全球经济治理的经验、所处的发展阶段和面临霸权国家的反制力量对中国话语权提升所施加的约束。

首先,中国并不谋求成为全球经济治理制度性话语权的领导者,而以维护二战以来形成的多边经济制度为宗旨,对现有制度的有效性及参与性不足提出改良和完善。作为一个非制度主导国的发展中国家,中国从2001年入世以来,其经济增长主要受惠于贸易多边主义的安排。当前WTO权力结构的变化赋予发展中成员国联合的能力,可形成对发达国家寡头——美国与欧盟反制的力量*Mitsuo Matsushita, “Japanese Policies toward East Asia Free Trade Agreements: Policy and Legal Perspectives”, in R. Buckley, Vai Io Lo and Laurence Boulle, ed., Challenges to Multilateral Trade: The Impact of Bilateral, Preferential and Regional Agreements, New York: Kluwer Law International, 2008, p.41.,同样亦制约了WTO在市场开放、最不发达国家发展等方面的规则制定能力。中国需在维护既有的多边治理制度基础上向国际社会提供更多的公共产品。

其次,作为一个在全球经济治理中的制度非主导国,中国在全球经济治理中存在治理经验不足的约束,而不同于发达国家在主导全球经济治理过程中经验丰富的优势。由此,中国应如何利用自身优势塑造新制度,使国际制度更加合理、公正,参与性更强,这本身便面临着不确定性。

再次,中国所处的发展阶段也制约了中国的制度竞争力。从国内的体制改革来看,中国经济面临转型的需求,承受着三期叠加的阵痛。另外,中国近年来经济增速较快,但软实力提升尚且不足,在知识产权、环境等法制建设上与发达国家仍有较大差距。由此,中国一方面需维系稳定的国际关系,配合国内经济体制改革以跨越中等国家陷阱;另一方面则因软实力不足而在国际国内两类规则的统筹上面临障碍。

最后,霸权国家既往制度构建的持续影响及对新兴经济体话语诉求的多方反制亦将成为阻碍中国提升话语权的一种约束。当前无论是美国的“两洋战略”还是欧盟的“欧洲全球”战略,均对现有的多边治理机制进行了削弱。尤其是美国主导的TPP、TTIP正在重塑全球贸易、投资、知识产权、竞争等规则,通过“自由化竞争”*Robert Zoellick, “Free Trade and Hemispheric Hope”, Remarks before the Council of the Americas, Washington D. C., in Taylor C. O’Neal, “Of Free Trade Agreements and Models”, Indiana International and Comparative Law Review, Vol.19, No.1, 2009, p.576.对发展中国家逐个击破,将所谓21世纪高标准的经贸规则纳入双边及区域FTA,形成了对中国不利的外围形势。

(二) 话语要素的优化配置:全球经济治理中中国制度性话语权提升路径

在现有的话语资源背景下,中国应克服制约话语权提升的障碍,合理选择和灵活运用话语要素,以话语要素的优化配置充分提高全球经济治理制度性话语权。其过程是理性评估自己的话语身份,进而根据自己的话语资源选择合适的话语对象和内容,在恰当的场合和时机中提出,并采纳正确的话语方式。

1. 中国的话语身份

首先从话语身份的定位来看,中国并非全球经济治理的主导国,而是试图变革现有治理秩序、建设性地参与现有治理机制的国家,因而中国在全球经济治理中的身份主要为改革者。这意味着,于中国而言,可供使用的话语资源有限,需要与他国形成话语联盟,方能以有限的话语资源取得话语权改革的有效性。在参与性较为广泛的多边或区域治理机制中,可选择与话语弱势国家结成联盟以产生一致性话语。但在成员较少的小型区域或双边治理机制中,中国不仅需要和话语均势的发展中国家合作,例如在G20峰会中加强与金砖国家的合作,在RCEP中与东盟及印度、日本、韩国、新西兰等合作;亦需要与话语处于相对强势的国家达成战略联盟,正如中国所倡导的亚投行吸收了欧盟中英国、法国、德国、意大利等国家的加入。

2. 中国应区分话语对象制定话语策略

2015年,中国先后与澳大利亚、韩国达成FTA,并提速中美BIT、中欧BIT谈判。同时,中国与“一带一路”沿线国家的基础设施建设及经贸合作也如火如荼。但中国受制于话语博弈经验不足,应根据话语对象的差异调整话语议题及内容。中国应首选话语弱势国家,实现对本国有利的FTA规则输出;与话语均势国家的话语博弈,应注重共同利益的挖掘。譬如在应对TPP国有企业竞争中立规则上,中国可与金砖国家及欧盟中国有企业占比较高的法国、德国等达成话语联盟,共同抵制FTA中国有企业规则。在“一带一路”基础设施建设中,中国也应强化与英国、韩国等国家的合作,推广人民币国际业务,加强金融治理。在与话语强势国家缔结FTA时,中国难以主导FTA的内容,应采纳防守型立场,避免在FTA中达成损害中国经济、安全等利益的过度开放性规则。

3. 基于话语资源及对价优势的话语场合选择

那么,中国提升制度性话语权的主战场应设在哪里?结合话语对价和话语对象来判断,在相当长时间内,中国在贸易与投资议题上的优势话语场合在“一带一路”建设中。首先,从沿线国的话语资源来看,“一带一路”沿线国家涵盖大量经济发展滞后、FTA缔结经验欠缺的发展中国家。这些国家与中国相比,话语资源占有较少,无论是硬实力、还是软实力均处于弱势。

其次,从话语对价来看。“一带一路”建设,中国当前积极参与沿线国家的交通、通信及能源基础设施建设,向沿线国输出资本和技术,以亚投行认缴资本为例,中方在亚投行认缴额为297.804亿美元,占比26.06%*《五问亚投行:中国为何是第一大股东》,《新京报》2015年6月30日。。意味着中国在“一带一路”话语博弈中将具有明显的话语对价优势。因此,中国一方面需抓住“一带一路”峰会凝聚沿线国家合作意愿的机遇;另一方面则需尽快更替与沿线国家的FTA及BIT,实现输出中国法律,抵制美国“两洋战略”目标。

此外,2016年G20峰会在中国召开,亦使得中国在本次峰会中具有主战场优势,在会议中倘若积极与金砖国家就重振WTO谈判,与欧盟就亚投行金融治理、与美国就中美BIT谈判的掣肘达成共识,亦会增进本次G20峰会的成效。

4. 中国话语议题的设计

从话语内容中的议题来考虑,当前中国在货币金融领域的优势要甚于贸易和投资优势。故“货币金融”领域更可能成为中国制度性权力明显增长的区域。中国受惠于长年以来的贸易、投资双顺差,人民币国际货币力不断提升,外汇储备由2005年初的6236亿美元上涨至2014年6月底的39932亿美元。即便因人民币贬值以及包括丝路基金等多种运用,外汇储备仍在2015年末保留了3.33万亿美元*外汇管理局:《2015年中国国际收支报告》,第14页。。人民币国际货币力的提升以及强大的外汇储备为中国积极谋求货币金融话语权提供了前提条件。因此,中国需继续推动IMF的改革,但囿于美国的一票否决权,进一步大幅动摇及改变IMF表决机制的可行性不大。因而,中国货币金融的话语优势借助于亚投行的金融创新机制获得的成效更大。譬如在亚投行中,中国作为第一大股东,保证了在投票机制上的一票否决权。因此,中国应在金融治理上将资源主要投入在亚投行治理机制改进、规则完善以及吸纳更多成员方上,并构建亚投行与金砖银行的合作,扩大金融治理的规模效应。

在贸易与投资领域,当前美国以FTA对外推动经贸规则重塑方兴未艾。其准入前国民待遇和全覆盖式的负面清单条款,以及国企竞争中立规则等均会改变中国产业及企业的全球竞争力。中国的话语权维权及提升也需双管齐下:一方面要做好多边贸易治理机制WTO下的维权行动;另一方面在区域经济一体化中,要选择对中国优势的话语对象和场合,如“一带一路”建设推动对中国有利的FTA文本的缔结和更替。

5. 中国当下话语时机的评估

中国在全球经济治理中所面临的话语时机随外部话语力量的变化而不时变化。譬如当前TPP在12个国家之间的达成,使中国亟需在其正式生效前,达成得以对冲TPP贸易及投资转移效应的FTA及BIT。因此,RCEP及中美BIT谈判此时非常关键。东盟10+1早期收获项目,被称为中国进攻式的魅力*Joshua Kurlantzick, Charm Offensive: How China’s Soft Power is Transforming The World, Yale University Press, 2007.,必将在RCEP中复制,作为中国应对TPP的主战略。但从TPP对贸易的影响来看,TPP成员间总贸易量达到2.4万亿,除美国之外的TPP成员之间的贸易量并不大,仅占0.68万亿美元。TPP各国与中国的贸易量达到4万亿,而中美贸易量则达1.72万亿*祁月: 《TPP协议达成意味着什么?四张图看清TPP的影响》,http://News.Cnfol.Com/Guojicaijing/20151006/21548263.Shtml,2015-10-06。。由数据可见,TPP的贸易及投资转移效应体现为中美贸易及中美投资为美国与TPP成员方如马来西亚、泰国等贸易和投资所代替。因此,RCEP是在TPP生效之际强化中国与亚太国家合作的机制,而中美BIT谈判如能加速,并就棉纺织品等达成零关税或优惠关税,则能实质性地起到对冲TPP贸易转移的作用。

6. 中国特色的话语方式

规则治理并非当前全球经济治理的唯一治理模式。如前文所述,中国经贸制度话语权的主战场在“一带一路”建设中。关系治理在亚洲区域不仅有着深厚的历史溯源,亦存在于当下东盟模式的治理中。“一带一路”命运共同体的构建需要复兴与西方价值观所不同的亚洲价值观。这需要中国话语模式构建上在正式的经贸治理体系和机制之外,培育中国与沿线各国之间的关系意识,如情义、互信、共识等,使中国可以掌握塑造一种至少为亚洲国家和地区所能接受的话语的主导权*郑永年:《中国的崛起——重估亚洲价值观》,东方出版社2016年版。。

譬如在东亚地区,中国既往与周边国家开展的区域合作中所包含的“早期收获项目”,以优惠贸易条件的授予,提升了中国在东亚地区的国际身份*Peter K. Yu, “Sinic Trade Agreements”, University of California, Davis Law Review, Vol.44, No.1, 2011, p.976.,前文所述的泛亚铁路采用中国标准,亦主要以关系治理而推进的。

结 语

全球经济治理下大国制度性话语权之争将日趋白热化。掌握全球经济治理制度性话语权,便可以制度优势强化经济优势,并借助于制度性权力的静态性而在硬实力下降时维持既有治理秩序,阻碍新崛起国家对全球经济治理秩序的重塑。

对于这项当前攸关大国利益的制度性权力,学界对其的研究尚且滞后,欠缺对相关话语权力理论的系统梳理,也欠缺对全球经济治理制度性权力理论的整体构建。本文以社会学及国际关系学相关理论为基础,试图对全球经济治理制度性话语权理论加以重构。但必须承认的是,我们的理论仅为研究全球经济治理制度性话语权提供一个基础。毕竟话语博弈是动态的,一国对话语要素的改变可能引发话语权竞争国的反制,因而静态地运用制度性话语权力理论所得出的结论可能无法解释复杂的国际话语博弈情势。并且,我们的理论假设国家为话语博弈的核心主体,但在无政府的全球治理下,国际组织、跨国公司、非政府组织等均可能对话语博弈产生影响。由此,本文对国际制度静态性、演进性的说明可能不足以说明国际组织对全球经济治理的影响,亦难以涵盖跨国公司及非政府组织对于国际制度形成的影响力。

实际上,全球经济治理制度利益协调属性的背后,是价值观的集中反映。全球经济治理制度本质上是价值观协调、博弈的产物。传统的全球经济治理制度基础源自于西方价值体系,未来国际政治经济秩序的重塑需要体现人类共同性的价值基础。因此,如何协调人类不同价值观是未来全球经济治理制度创新的关键。

(责任编辑:潇湘子)

The Institutionalized Power of Discourse in Global Economic Governance: A Fundamental Theoretic Framework for Analysis

Chen Weiguang Wang Yan

The battle for power of discourse has become the center of the gaming among the big countries in the rule-based global society, especially in the current situation when the world politics are reshaping. The country controlling international rules could distribute more power to itself through the gaming of discourse, which has turned the ability of controlling rules into a power. The literature review of theories on power of discourse has shown that the existing theories fail to provide a comprehensive explanation to the power of discourse in the context of global economic governance. Hence the rebuilding of the theoretic framework is indispensable to the research. The paper thereon analyzes the external resources, internal elements, their relationship and the operational mechanism of the power of discourse upon certain hypothesis and key elements defined, and opines that with given discourse resources, the actors could change the efficiency of rule-making by rationally recognize who am I, who shall be talked to, what to be talked, where to talk, when to talk, what should be offered and how to talk. Such theoretical framework could also help us to choose the strategy of discourse in global economic governance through the scientific design of the elements of discourse while taking into account the constraints of discourse by development stage, inadequate experience and counteracting measures of big powers.

Global Economic Governance; Power of Discourse; International Economic Rules

2016-05-18

* 本文系国家社科基金重大项目“提高中国在全球经济治理中的制度性话语权研究”(项目编号:15ZDC038)的阶段性成果。

F124; D822

A

0257-5833(2016)10-0016-12

陈伟光,广东外语外贸大学21世纪海上丝绸之路协同创新中心研究员、金融学院教授;王燕,广东外语外贸大学国际商务英语学院副教授 (广东 广州 510420)