煤矿事故中人的不安全行为的影响因素及对策探讨

2016-11-19冯玉凤

冯玉凤

【摘 要】我国煤矿中的“三违”现象(违章指挥、违规作业、违反劳动纪律)是导致事故多发的重要原因,煤矿事故中80%以上直接或间接源于员工的不安全行为,而一些不安全行为通过适当的措施又是可以避免的。因此,本文研究煤矿事故中人的不安全行为的影响因素,提出相应对策,对降低煤矿事故,提高煤矿安全生产水平有着重要意义。

【关键词】煤矿事故 人的不安全行为 预防对策

1 煤矿事故中人的不安全行为及其引起事故现状简述

人的行为实质就是人对环境外在的可观察到的反映,是人和环境相互作用的结果。人的不安全行为指人的行为的结果偏离了规定的目标,或超出了可以接受的界限,并产生了不良的影响。煤矿事故中的不安全行为可以分为狭义和广义两种。狭义的不安全行为主要是指可能直接导致事故发生的职工的不安全行为行为,如员工的错误操作、违规操作等;而广义的不安全行为既包括狭义的不安全行为,也包括可能间接导致事故发生的行为,如管理者的违章指挥、冒险作业行为等。

近年来,很多煤矿特大事故、重大事故都是由于职工的不安全行为导致的。2012年4月10日中煤集团上海大屯能源公司孔庄煤矿发生一起透水事故,造成7人被困,最后造成4人死亡。据初步分析,事故原因是该矿的管理者对防治水措施落实不到位,7432材料道工作面掘进作业导致采空区透水。类似的事故不胜枚举,因此,加强对煤矿员工不安全行为的管理对确保我国煤矿安全生产有着重要意义。

2 人的不安全行为的影响因素

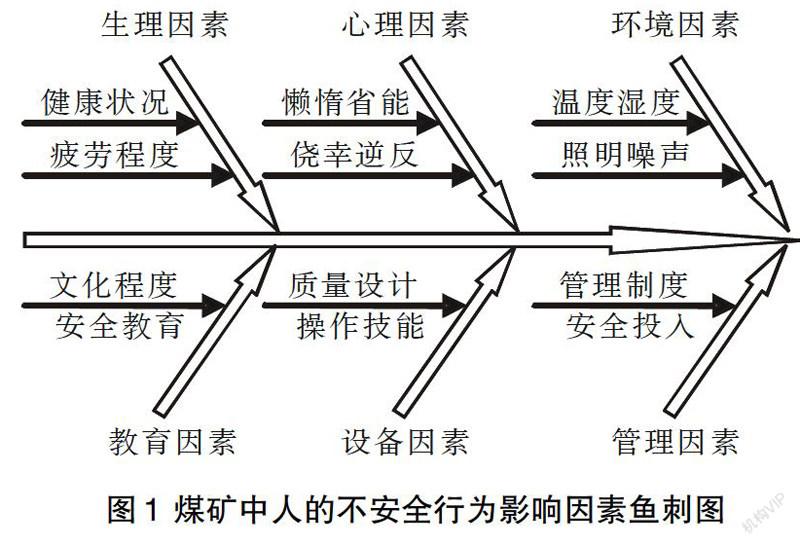

煤矿中人的不安全行为影响因素有很多,本文归纳分析了生理因素、心里因素、教育因素、环境因素、设备因素、管理因素6个方面。从安全人机学角度来讲,前三者属于人的因素,后三者属于机、环境因素。影响因素的鱼刺图如图1,清晰的表达了各个影响因素及其子因素。

2.1 生理因素

人的年龄、性别、健康和体力状况、疲劳程度、特殊的性格等生理因素直接影响人的行为可靠性。年龄较大的矿工,因工作时间比较长,比年轻人更有工作经验,技术更加娴熟,但随着年龄的增长,人体的生理功能日趋减退,对外界的感觉知觉、反应速度、记忆状况等都有所下降,不适合继续在井下进行一线生产工作。研究表明,煤矿井下很多事故都是由于疲劳引起工人昏昏欲睡、注意力不集中、心不在焉、反应能力下降而造成的。

2.2 心理因素

井下工人对各种因素做出正确的判断和行动有赖于良好的心理状态,不良的心理状态可能会导致工人做出错误判断,从而选择不正确的行为方式。在煤炭的开采过程中,与人的不安全行为息息相关的人的心理因素有省能心理、冒险与侥幸心理、逆反心理等。省能心理表现为嫌麻烦、图方便、得过且过的惰性心理;冒险与侥幸心理比较常见,如某煤矿运输工人不懂得爆破知识,觉得简单易行,抱着侥幸的心理冒险进行爆破作业,当场被炸成重伤。

2.3 环境因素

煤矿的工作环境和职工身边安全氛围也是影响职工的不安全行为的重要因素。工作环境因素主要有温度、湿度、照明和噪声等。井下由于地热、采掘机械散热、工人高强体力劳动使得工人长期工作在高温潮湿的环境中,极易产生疲劳心理,影响人的情绪和反应能力,增加人的操作失误几率。井下机械噪音污染严重、环境黑暗,降低了人们通过听觉判断事物和视觉分辨事物的能力,影响工人操作准确性。研究表明,煤矿的安全氛围较好时,职工的不安全行明显减少。

2.4 教育因素

影响煤矿职工不安全行为的教育因素一方面体现在职工本身的文化程度。我国煤矿井下的工人有很多没有受过完整的高等教育,理解能力差、缺乏科学文化知识, 很多员工没有纪律观念、缺乏工作责任心和政治责任感,生产过程中很难认清自己的不安全行为所造成的潜在的危险因素。另一方面的教育因素主要指煤矿对职工的安全教育。经调查发现目前仍有一些煤矿对职工的安全教育不到位,有的没有对新职工进行岗前教育和岗前培训直接上岗、缺少常规的安全知识教育、安全技能教育、安全文化教育,使得职工安全意识不强烈、安全素质水平低,安全技能达不到要求,导致对设备操作失误率增加。

2.5 设备因素

煤矿开采、运输、提升等诸多环节,都要依靠机械设备,如常见的“3机”—采煤机、运输机、掘进机。这些机械设备任务量大、工作时间长,因此设备本身的质量因素、设计因素、操作人员设备技能的掌握情况等都能影响到人的安全行为。在工艺设计方面,有些设备的设计没有充分考虑到人的因素,即人在使用时身体和体能的限制、设备如何更能适应于人、人机协调关系等。如设备的“停车”按钮布置在人手难以接触到的地方,致使紧急情况下人不能立即停车而产生严重后果。

2.6 管理因素

煤矿生产中的安全管理,是指煤矿企业为了达到安全目的而对资源进行计划、组织、决策、控制等一系列的活动,其主要对象就是职工和设备。目前,还有很多煤矿安全管理制度不健全,责任落实不到位,惩赏制度不明确,让职工觉得因为意外的不安全行为而导致的事故,不属于人为事故。另外,一些煤矿领导者一味追求经济利益,不能保证基本的安全投入,经常组织超能力生产,间接的导致事故的发生,这属于管理者的不安全行为。

3 减少人的不安全行为的对策

3.1 加强职工安全心理培养

对矿工开展安全心理培训,聘请心理咨询师为矿工提供心理与心理健康教育,运用心理学手段,从家庭生活情况、年龄、习惯、性格、对不同事物的心理反应等方面分析他们的心理特征。在进行安全思想教育的同时利用这些心理特征培养职工的安全心理素质,使职工养成良好的安全心理。其次,矿工之间出现各种矛盾管理者要及时化解,消除影响安全生产的不安定因素,在解决问题和矛盾的时候,要尊重矿工的人格,不能简单粗暴,要以理服人。再次,要合理安排生产任务,尽量减轻职工疲劳程度,维护矿工合法权益,在物质保障方面,改善矿工福利和生活条件,减轻其生活压力和后顾之忧。这样,矿工就会从心理上感受到煤矿组织的认可与尊重,继而以积极的情绪从事煤矿工作。

3.2 改善生产环境

改善煤矿井下生产环境,主要从井下温度、湿度、噪声、照明等方面着手。对井下温度过高的煤矿,可以通过加强通风或直接采用制冷降温措施来降温,在高温环境中工作的人员连续工作的时间严格遵守国家标准,并保证得到充足的休息时间。对井下湿度过高的矿井,可以在井下主要巷道及工作面放置吸水材料或设置一些去湿装置,对井下的湿度进行控制,保证湿度不大于70%。在噪声控制方便,尽量使用噪声较小的设备,无法避免的大噪声区域,尽量利用自动化设备,减少操作人员暴露在噪声环境中的时间,同时给作业人员配备耳塞、耳罩等隔音用品。加强井下照明,在事故多发的区域,安装照明灯具,提高其照度。

3.3 加强安全教育

对煤矿职工的安全教育主要分为安全知识教育和安全技能教育。对职工进行煤矿安全知识教育,如应用最新的安全培训教材通过专题讲座、事故案例分析、不安全行为讲解、海报等多种手段宣传安全知识,增强工作的紧迫感、危机感和责任感,使职工树立“安全第一”的思想,养成良好的工作态度。其次,在作业现场及时纠正职工不安全行为习惯,提高职工对不安全行为的注意力,使其养成良好的安全行为习惯。再次,按照技术人员全员参与、设备厂家专业培训的原则,以提高职工安全技能为重点,注重实际效果,定期安排职工参加安全技能培训,提高职工安全操作水平。

3.4 优化机械设备管理

首先,从正规渠道购买煤矿所需的机械设备,严格确保购入的机械设备质量符合要求,并请厂家专业人士进行安装和培训,技术人员熟练掌握设备的操作后方可上岗工作。其次,加大煤矿机械设备的安全科技投入。随着煤矿开采难度的加大,客观上要求提高采煤过程中的机械化程度,淘汰本质安全性差的机械设备,引进更多的先进的安全机械设备应用到煤矿,一旦职工出现不利于安全的状态,机械设备能实现自动闭锁或自动报警。再次,建立合理有序的机械设备管理制度,从根本上改变目前煤矿井下机械设备管理混乱的情况,如瓦斯检测预警设备、机电设备等都要建立正规的管理制度,定期安排专人检查测试,及时消除潜在危险因素。

3.5 完善安全管理制度

要切实有效的减少煤矿职工的不安全行为,首先要规范煤矿的用工制度和标准化作业制度。规范用工制度,是要从源头把好用人关,提高职工总体文化素质和安全素质;标准化作业,是要科学合理的因人而异安排职工工作,避免超时长的重体力劳动,减少工人因生理、心理原因而造成的不安全行为。其次,建立不安全行为监管制度,加强安全生产的日常监督检查工作,及时纠正。再次,建立不安全行为处罚与激励机制。对不遵守劳动纪律、屡次出错的职工实行不安全行为记分制,情节严重着进行安全教育并适当处罚。这样,全面落实安全责任,把安全行为和全体职工的切身利益结合起来,能有效的减少职工的不安全行为。