地质灾害频发地区农户贫困成因分析

2016-11-19邹蔚然向华丽张婷皮美

邹蔚然 向华丽 张婷皮美

摘要:以湖北省宜昌地区地质灾害频发区的农户为研究对象,对该区农户的贫困状况进行了分析,结果表明,当地的贫困农户存在家庭抚养负担大、文化程度低和家庭收入结构单一等特点。贫困成因的计量分析则表明,地质灾害摧毁农户的生产生活资本,形成闭塞的环境,制约农户发展,但是农户如果对地质灾害足够重视,积极防备,则可以极大地降低地质灾害的影响。

关键词:地质灾害;贫困成因;农户

中图分类号:F323.6;P694 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2016)04-1056-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2016.04.060

Analysis on Causes in Poverty of Peasant Households

in Geological Disaster-prone Areas

——Based on the Investigation of Changyang and Zigui County in Hubei Province

ZOU Wei-ran1,XIANG Hua-li1,2,ZHANG Ting-pi-mei1

(1.School of Public Management,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan 430073,China;

2.Research Institute of Population and Development in Hubei Province,Wuhan 430073,China)

Abstract: The poverty of peasant households in geological disaster-prone areas of Yichang City was analyzed. The result discowered that peasant households' poverty were highly correlated with three variables: households which were afflicted with multiple problems, households with only one source of income, and households with low educational level. Furthermore, quantitative analysis showed that geological disasters destroied the production and livelihood capital, it also created a closed environment to restrict the development of local residents. Another finding was that peasant households could largely avoid loss in disasters for attaching importance to take precautions against geological disasters.

Key words:geological disasters;factors impacting poverty;peasant households

贫困是人类社会始终面对的一个问题。随着科技的进步,现今贫困的绝对数量已大大减少。人们的目光开始更多地集中在某些特定区域或特征的贫困人口上,其中就包括地质灾害频发区的贫困人口。由于地质灾害的频繁发生,在对当地居民形成直接的人生安全危险的同时,也会对农业生产、交通运输及房屋建设等多方面的经济生活产生直接或间接的影响,使其极易陷入贫困之中。目前,中国有地质灾害隐患点达20余万处,其中,威胁人口在100万人以上,造成财产损失在5 000万元以上的,有16 000-20 000处。2010年全国共发生地质灾害30 670起,造成直接经济损失63.9亿元[1],这都说明了地质灾害的破坏性和广泛性。目前国内针对这一特定区域的贫困问题还缺乏研究,尤其是地质灾害对最终导致人口贫困的影响缺乏深入的调查与定量的分析,导致针对地质灾害频发区的贫困问题,很难拿出有效的针对性扶贫政策。

中国对地质与自然灾害的研究虽然较早,但主要集中在灾害的自然问题(预测、预警和防御等)上。21世纪初才逐渐有学者关注灾害的社会和经济问题,陈勇[2]和马德富[3]对自然灾害下的农户生存和迁移选择进行了研究。而学者们的普遍观点是地质灾害导致了该区域内的人口贫困现象[4],地质灾害区域和贫困区域存在着高度的耦合性[5],并且贫困与农户的抗灾能力和政府的救助力度有很大关系[6]。在目前的研究中,只有少数学者对灾害频发区的贫困成因进行了机理分析,如李小云等[7]认为农户将少量的金融资本转化为了物质资本,是导致他们贫困的一个重要因素。明亮[8]认为农户的生计资产存量的不同导致其陷入贫困的可能性也不同。

综上所述,中国对地质灾害及其他自然灾害频发区内贫困问题的研究还较为有限,尤其是缺乏使用微观数据对贫困成因进行分析研究。因此,本研究拟通过实地调查所取得的微观数据初步分析地质灾害频发对农户的致贫机理。

1 研究区概况与数据来源

宜昌市位于湖北省西南部,地处长江上游与中游的结合部、鄂西山区向江汉平原的过渡地带,“上控巴蜀、下引荆襄”。由于地形陡峭,海拔起伏落差大,地层主要为碳酸盐岩和碎屑岩,遇水易发生性状改变,造成山体滑坡[9]。同时由于三峡水库和隔河岩水库的修建,导致区域内水位上升,周边山体地质岩土含水量变化,孔隙间水压力改变,因此频繁发生以滑坡、塌岸为主的地质灾害,是典型的地质灾害频发区。

本研究所用数据取自2013年4月对宜昌地区农村居民开展的入户抽样调查。共收回有效问卷520份,所有问卷由户主或长年在家的成年人回答。调查内容分为两部分。第一部分调查对象为所有被访者,主要内容有家庭基本信息、家庭经济信息、所在村社会公共服务状况、家庭对地质灾害风险的感知与响应和房屋所在地地质灾害基本情况调查。第二部分调查对象为遭受过地质灾害,并给家庭生命与财产安全带来过损害的家庭,主要内容有经历灾害的时间、地点、频次,人员伤亡情况,资产损失情况;灾害期间得到的政府及社会救援情况;家庭如何应对或缓解所经历的灾害等。因提取的个人信息为户主信息,所以剔除非户主的被访者样本,最终提取户主样本共380份,主要引用问卷第一部分的相关内容和数据。

2 人口贫困现状分析

2.1 人口贫困总体状况

由于所使用的调查数据为2012年的农户家庭收入状况,所以根据中科院《2012中国可持续发展战略报告》进行测算,以2012年的中國农村人口贫困线标准即年均人收入2 300元人民币来界定是否贫困。在全部的380份调查农户中,家庭人均收入水平低于贫困线的共有85户,共涉及贫困人口390人,占样本总量的22.37%,远高于我国平均9.45%的贫困率。

调研数据的贫困缺口指数为37.58万元,这说明要把目前调研数据中的所有贫困家庭的收入补齐达到贫困线标准,需要花费37.58万元,平均每户需要花费4 421元,贫困的深度和广度均十分惊人。

2.2 贫困家庭的统计特征

通过对统计数据的分析可以发现,贫困家庭存在一些共有的家庭特征(表1)。首先,家庭抚养负担大,贫困家庭中老人和残疾人的比重都明显高于非贫困家庭;其次,家庭文化程度低,以户主的受教育程度来衡量家庭的文化程度,可以看到贫困家庭的受教育程度低于非贫困家庭;最后,收入来源单一,贫困家庭的收入主要还是农业收入,只有少量的打工收入和转移支付收入,正式工收入非常少,而非贫困家庭的收入则以打工收入为主。

3 研究设计与参数选择

3.1 研究假说

在所分析的区域内,地质灾害的主要表现形式为滑坡、塌岸,另外伴有小规模泥石流和小型地震。不同于常见诸于报端,发生频率不高,但会对一个区域造成毁灭性打击的大型地震、火山等地质灾害,这些地质灾害具有小规模、高频率、高密集的特点。据调研中当地居民反映,在每年的雨季,几乎都有数次山体滑坡,家庭居住位置不好的农户,几乎每年受其冲击,轻则损毁农田,重则伤及人畜。

频繁发生的地质灾害对家庭发展产生了重大影响,其直接作用机理体现在两个方面。第一,通过毁坏农田或房屋造成农户家庭的直接经济损失;第二,地质灾害造成农户家庭成员受伤或致残,伤者的治疗不仅造成家庭经济的额外支出,同时农户的劳动力损失也会对家庭的收入产生影响,加重了家庭的抚养负担。

面对地质灾害,农户往往需要调用资产存量来应付地质灾害的冲击,这导致农户资本存量减小,而一些抗风险能力较差、资本存量不足的家庭,则难以抵御灾害冲击,就算偶尔脱离贫困,也很有可能由于频繁发生的地质灾害冲击而再度陷入贫困之中。加之农业生产受外界环境影响较大,以农业生产收入为主的传统农户更容易陷入贫困之中。

长期来看,在反贫困中起决定性作用的是人力资本存量,但人力资本的投资往往见效较慢,短期内难以产生显著影响,因而被农户忽视。农户通常倾向于把不多的资本投入到能快速见效的直接生产投资中去,最终形成了因贫困中断人力资本投资,因人力资本投资中断导致更加贫困的恶性循环。

因此,基于地质灾害频发区的特殊背景,以调研所得到的数据为基础,并结合实地调研的认识,提出以下几点假设:

第一,地质灾害的发生频率和强度对家庭的发展产生重大影响。

第二,在地质灾害频发区内,抗风险能力差的家庭更容易陷入贫困之中。抗风险能力既包括农户的房屋是否坚固抗震这样的直观因素,也包括农户家庭的收入是否多元化,以及农户家庭在遭受地质灾害后,是否有迅速组织再生产的能力等多个方面。

第三,在面对地质灾害冲击时,很多农户家庭倾向于中断短期难以见效的人力资本投资来缓冲灾害影响,但从长期来看,这反而是很多家庭难以提高收入摆脱贫困的主要原因。

3.2 模型选择

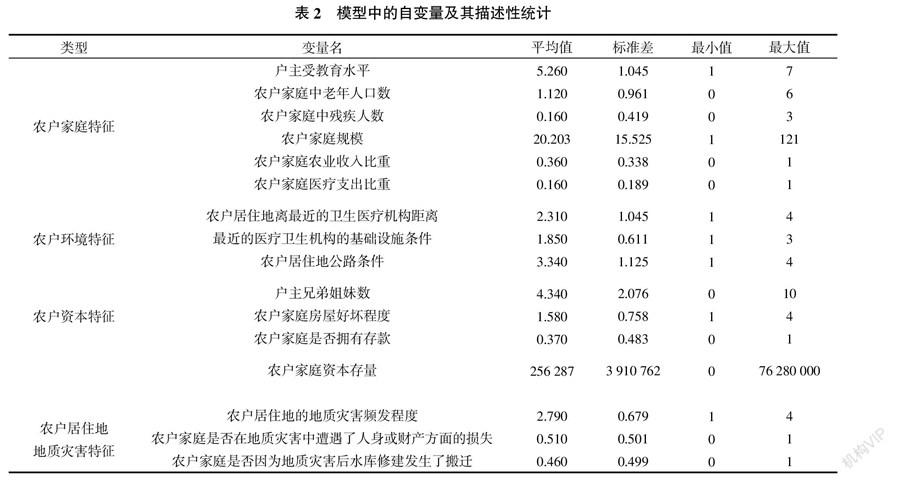

由于所处理的被解释变量是农户家庭是否陷入贫困,是一个典型的二分类因变量问题模型,因此选用Logistic回归模型进行计量分析。在自变量参数的选择上,选取了来自于农户家庭的四个方面的特征来进行分析。

1)农户家庭特征,具体参数包括农户家庭的户主受教育水平、农户家庭的老人数等六个指标。农户的受教育水平和农户收入之间存在明显的相关性[10]。户主在家庭的生产选择上具有决定权,因此户主的文化程度更能反映人力资本与经济发展的关联。因此,把户主文化程度为小学以下的赋值为7,文化程度为小学、初中、高中、中专、大专和大学本科及其以上的依次赋值为6-1。其中,农户的家庭规模为农户家庭人口数的平方。

2)农户居住环境特征,离其居住地最近的卫生机构通常是农户就医的第一选择,对农户的健康状况有着较大的影响,也决定了在遭受地质灾害后,农户是否能够得到及时有效的救助治疗,模型中加入两个变量用以考察农村的卫生机构是否对农户家庭摆脱贫困产生了影响。其中,最近的医疗卫生机构的基础设施条件通过农户自身的满意程度来判定,对于医疗卫生机构的基础设施条件,在调查中认为“好”的赋值为3,认为“一般”的赋值为2,认为“差,需要进行维修”的赋值为1。模型中把农户家庭居住地公路条件为泥土路、碎石路、沥青路和混凝土路分别赋值为1-4。而公路条件则是农户与外界联系是否紧密的一种表现,居住地道路条件较差的农户往往不愿意与外界沟通,同时还需指出,道路条件的好坏也受地质灾害影响,山体的落石会对道路造成明显损毁。

3)农户资本特征,资本特征可分为社会资本和物质资本两个方面。农户的社会资本选取了户主的兄弟姐妹数作为参数,户主的兄弟姐妹是农户家庭的近亲,在农户家庭遭遇各种意外后,兄弟姐妹通常是最可能的求助对象,因此在一定程度上反映出了农户家庭的社会资本状况。物质资本上选取了农户家庭的房屋好坏程度、农户家庭是否拥有存款和农户家庭的资本存量三个变量。农户的家庭资本存量定义为房屋、机械农业设备、家畜、交通工具、家电和珠宝首饰这六个方面的价值之和,在衡量资产的指标中排除了农田是因在中国现有的体制下,农田土地不可以用来买卖,不具有流通交换价值,所以不符合资产的基本特征。

4)农户居住地地质灾害特征,选取了农户居住地的地质灾害频发程度、是否在地质灾害中遭受了人身或财产方面的损失和是否因为地质灾害或水库修建发生了搬迁三个变量。模型中把农户认为居住地“不发生地质灾害”设置为1,“发生频率较低”设置为2,“发生频率中等”设置为3,“发生频率较高”设置为4。

4 计量结果分析

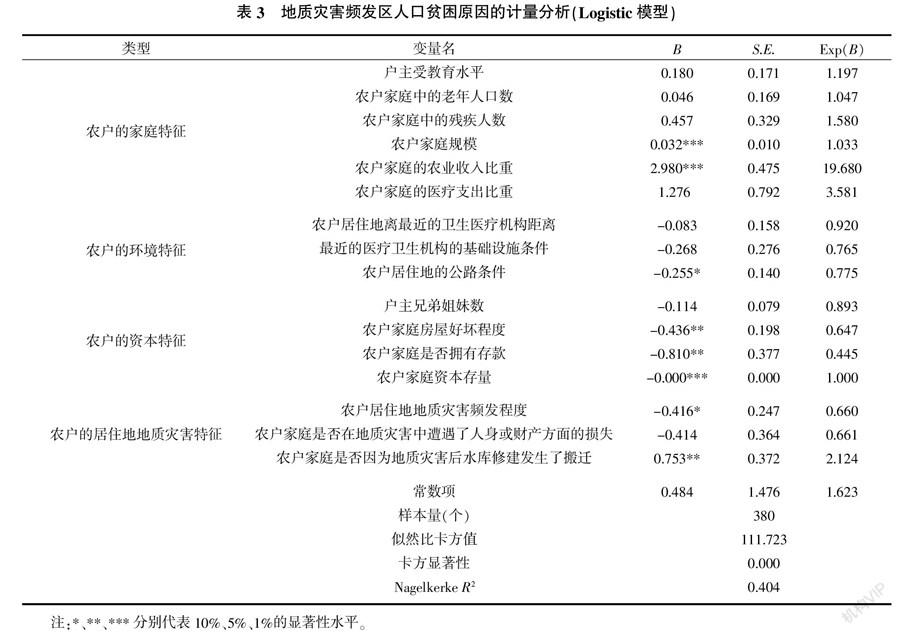

在經过共线性诊断确认模型中所选用的参数不存在共线性问题后,通过计量计算得到如表3所示结论。根据计量分析结果,我们可以得出一些结论,首先是对地质灾害频发区农户家庭是否陷入贫困产生显著影响的一些参数分析。

1)农户家庭规模对是否陷入贫困有显著关系,说明家庭规模与贫困成倒U型关系,当家庭人口少于2人时,这样的家庭通常是孤寡老人或丧偶单亲家庭,所以家庭陷入贫困的概率很大。而当家庭人口达到3、4人时,贫困率开始下降至最低。而当家庭人口超过5人后,贫困率则又开始加大。较大的家庭规模往往是存在三代甚至是三代以上人同居的状况,家庭中有较多老人需要抚养。较低的劳动力比例和较高的抚养率使得农户家庭容易陷入贫困之中。总体而言,随着家庭规模的上升,贫困的概率是增加的,这一点和许多其他学者的类似研究成果一致[11]。

2)农户家庭的农业收入比重对其是否陷入贫困有显著正向影响。这一结论和本研究所提出的假说二一致。农业生产的产值受外界自然因素影响较大,而在地质灾害频发地区内的滑坡、泥石流、地震等地质灾害经常会摧毁农田,造成农户的经济损失。收入结构中农业收入比重越高,则其受到地质灾害的冲击影响越为严重,也越容易陷入贫困中。

3)农户家庭的居住地公路条件对其是否陷入贫困有显著负向影响。公路条件越好的家庭,更容易与外界交流,及时获得各种信息,在发生地质灾害的时候也便于撤离或从外界得到帮助,这都对家庭的经济发展产生积极影响。

4)农户家庭的房屋好坏程度对其是否陷入贫困有显著负向影响。越坚固可靠的房屋,越能抵御地质灾害的影响,避免各种地质灾害对人畜和财产的损毁。

5)家庭是否拥有存款对其是否陷入贫困有显著负向影响,这一结论和本研究所提出的假说二一致。农村家庭的存款多用于应付突发状况,拥有一定数量存款的家庭可以缓冲因地质灾害或其他突发状况所造成的损失,避免突发事件造成更大的影响。

6)家庭的资本存量对其是否陷入贫困有显著负向影响。家庭的资本在面对突发状况的时候可以变卖用以获得资金,从而缓冲突发事件对家庭所带来的影响。

7)地质灾害的频发程度对农户家庭是否陷入贫困有显著的负向影响,这一结论和本研究所提出的假说一不一致,同时也和我们的常理认识相违背。这里试给出解释,如果一个农户家庭认定自己所居住的区域地质灾害频繁发生,则该农户家庭会更加注重对地质灾害的预防工作,当灾害到来之时,由于其准备工作较为充分,反而降低了其在地质灾害中所遭受的损失。而另一方面,某些农户家庭认为其居住地较为不易发生地质灾害,存有侥幸心理而对地质灾害疏于防护,突发性的地质灾害反而更容易对其造成严重的经济损失,使其陷入贫困之中。

8)农户是否因为地质灾害或其他因素发生搬迁对其是否陷入贫困有显著正向影响。迁移对于农户的经济和生活通常会造成较大的影响,一方面迁移后农户需要熟悉新的生活和生产环境,生产技术可能需要改良,社会资本也可能需要重组;另一方面搬迁意味着房屋和一些不易搬迁的固定资本的损失,而在笔者调研过程中所被调查农户也普遍反映国家的搬迁补偿资金因为种种原因无法到位,搬迁损失未得到弥补,更加重了其陷入贫困的可能性。

另外,还有一些因素对农户家庭是否陷入贫困并没有产生显著的影响,这些因素也同样值得分析。

首先是户主的受教育水平对其是否陷入贫困并未产生显著影响,这一点也和常理相悖。给出的解释是,在调查农户中,绝大多数户主的文化程度集中在小学以下、小学和初中三个层次上,这三个层次的农户相加占总调查用户的83.68%,而这三个层次从整体上看均属于较低的受教育水平,在整体较为封闭的经济和社会环境体系中,这三种受教育程度的农户家庭在收入上并不会存在显著差别,所以造成样本整体反映出户主受教育水平和其是否陷入贫困并不存在显著关联。同时,也正是因为这种状况,导致很多农户家庭认为人力资本的投资并不会带来家庭经济状况的明显改变。因而在面临地质灾害冲击的时候,倾向于中断家庭的教育投资,导致农户家庭在长期内处于一个较低的收入水平上。

其次是卫生医疗机构距离的远近和基础设施条件均未对农户是否陷入贫困产生显著影响。这说明在现阶段,修建较好的医疗设施对农户的生活并未产生明显的改观。这和调查中的农户所表现的态度一致。很多农户,特别是较为贫困的农户,都表示村里面的卫生所条件再好也和他们无关。农户基本上不会去村里面的卫生所看病,因为他们认为那里的医生不仅医疗水平差、服务态度差,而且收费昂贵。

5 结论与建议

综合来看,计量分析的结果和本研究所提出的假设基本符合,反映了地质灾害频发区农户家庭陷入贫困的一些主要影响因素,因此可以得出结论。

第一,地质灾害的频繁发生,对当地农户直接影响在于造成农户的生产和生活资本损耗,使得农户极易陷入贫困,脱贫农户也容易重新返贫。而抗风险能力强的农户家庭则能较好地避免因地质灾害而陷入贫困。因为家庭中的物质资本和存款都可以缓冲地质灾害对生产资料和生产环境的破坏,多元化的收入结构也可以削弱地质灾害对农户经济状况的冲击。

第二,地质灾害的频繁发生,对当地农户间接影响在于形成了一个较为封闭的区域环境。一方面使得该地区农户难以交流获得务工信息,导致收入来源单一,较为依赖农业收入,而农业收入又极易受到地质灾害影响而造成收入减少,使得农户容易陷入贫困;另一方面,在封闭的经济社会环境中,农户无法认识到人力资本的重要性,忽视家庭教育投入。从长期来看,较低的文化水平制约了农户家庭走向富裕,陷入贫困和教育的恶性循环之中。

第三,虽然地质灾害对农户的生产生活造成了严重影响,使得他们极易陷入贫困之中。但如果居民足够重视、积极防备,并且保持和外界联系畅通、互相帮助的话,则可以极大地降低地质灾害对农户家庭所造成的冲击。

任何一个特定区域或特定人群的贫困问题都是由多方面因素共同导致的结果。地质灾害频发区的贫困现象,既和宏观上该区域环境险恶、交通不便等外在因素有关,同时微观上也和该地区居民对人力资本的作用缺乏认识,抱残守缺只会农业生产,缺乏多元化收入能力等个体因素密切相关。因此,对该地区的反贫困政策也应该从宏观和微观两个方面同时进行。

在宏观角度上,首先应当加强环境治理力度,从根源上减少地质灾害发生频率。重新恢复山林天然植被的大面积覆盖,降低泥石流和山体滑坡的发生机率;严格监控,杜绝新的个人或企业对于环境的破坏。其次是改善交通基础设施,加强落后贫困地区与外界的经济联系。打破封闭环境对经济发展的障碍,改变当地居民固步自封的心态。第三是建立良好的地质灾害预警和防治机制,灾前积极预防,灾后及时救助,尽可能缓解地质灾害所带来的损害。

在微观角度上,首先是推动区域教育事业的发展,提高区域人口素质。从硬件上加强农村基础小学和中学的建设,在软件上鼓励广大城区骨干教师和优秀大学毕业生到农村从教。其次是发展乡镇工业和山区旅游业,同时鼓励农户外出务工,促进农业人口收入多元化。帮助地质灾害频发区的居民摆脱对自然的依靠,降低地质灾害对其生产生活的冲击。农户外出务工,可以在转变农户家庭收入结构的同时拓宽视野,把外界的生产技术和思想理念带回山区农村,促使山区封闭环境的瓦解。第三是改善保障制度,制定特定灾害保险政策。政府和各级商业保险机构可以设立对应的特殊保险机制,通过保险提高当地农户对地质灾害的抗风险能力。保险应针对于包括地质灾害对农户人身安全所造成的损害和农户农业生产所造成的损害在内的多个方面,保证在地质灾害中受损的农户可以通过保险来得到补偿。

参考文献:

[1] 欧阳资生.地质灾害损失分布拟合与风险度量[J].统计研究,2011,28(11):78-83

[2] 陈 勇.对灾害与移民问题的初步探讨[J].灾害学,2009,24(2):138-144.

[3] 马德富.论农民灾害心理及行为选择的有限理性及对策[J].湖北社会科学,2010(3):76-78.

[4] 庄天慧,张海霞,杨锦绣.自然灾害对西南少数民族地区农村贫困的影响研究——基于21个国家级民族贫困县67个村的分析[J].农村经济,2010(7):52-56.

[5] 丁文广,治伟峰,米 璇,等.甘肃省不同地理区域灾害与贫困耦合关系量化研究[J].经济地理,2013,33(3):28-35.

[6] 巩前文,张俊飙.农业自然灾害与农村贫困之间的关系——基于安徽省面板数据的实证分析[J].中国人口·资源与环境,2007, 17(4):92-95.

[7] 李小云,张 悦,李 鹤.地震灾害对农村贫困的影响——基于生计资产体系的评价[J].贵州社会科学,2011(3):81-85.

[8] 明 亮.自然灾害的农村贫困效应——对湖南SH村冰雪灾害的调查研究[J].广东农业科学,2011(3):187-189.

[9] 赵信文,金维群,彭 轲,等.清江中游隔河岩库区偏山滑坡形成机制及稳定性分析[J].吉林大学学报(地球科学版),2009, 39(5):874-881.

[10] 李宪印,陈万明.农户人力资本投资与非农收入关系的实证研究[J].农业经济问题,2009(5):94-99.

[11] 杨云彦,徐映梅,胡 静,等.社会变迁、介入型贫困与能力再造——基于南水北调库区移民的研究[J].管理世界,2008(11):89-98.