金砖国家中产阶层的发展概况和困境

2016-11-19朱迪

上世纪90年代末开始,金砖五国的经济发展速度世界瞩目,在摆脱贫困、提高人民生活水平、增强国际影响力方面取得了巨大成就。但是,经济快速增长也带来了一些不利后果,包括收入不平等的加剧、社会和种族的分化乃至社会冲突的升级。金砖国家都逐渐意识到中产阶层的重要作用,事实上伴随经济发展,中产阶层也已经在金砖国家兴起并成长壮大。

首先,中产阶层能够起到缓解贫富分化、维护社会稳定的作用。一方面,中产阶层通常寻求制度化的渠道表达和维护自身利益,另一方面,他们作为经济社会转型的获益者也倾向维护政治稳定。其次,中产阶层对于扩大消费、改善民生保障也具有积极的影响。中产阶层拥有较高的经济资本和文化资本,是扩大内需、促进产业转型升级和经济持续增长的重要力量,他们在改善公共服务、提高国民福利方面的诉求和努力也能够促进社会服务和保障体系的完善。第三,中产阶层的壮大也有利于国家核心价值观的形成和凝聚力的提升。所谓“中产梦”,生活的质量、尊严和保障,也是每个国家和人民的梦,是转型国家和人民凝聚和奋斗的动力;中产阶层视野较开阔、思维也较理性和专业,能够、也应当成为践行核心价值观的重要力量。

但是,在目前的阶段,中产阶层遭遇了向上流动、生活质量、社会保障和阶层认同等方面的困境,阻碍了其经济和社会功能的发挥,加上2008年全球金融危机的影响,中产阶层的规模和信心都受到一定程度的打击。金砖国家的中产阶层处于什么样的发展阶段?面临着哪些类似抑或独特的困境?厘清这些问题,有助于金砖国家之间借鉴发展经验和教训,加强沟通与合作,对于进一步发挥中产阶层的积极性、促进经济社会的可持续发展有着积极的意义。本文首先介绍金砖国家中产阶层的规模、特征及发展路径等概况,然后着重讨论他们面临的困境以及相关的启示。

一、金砖国家中产阶层的概况

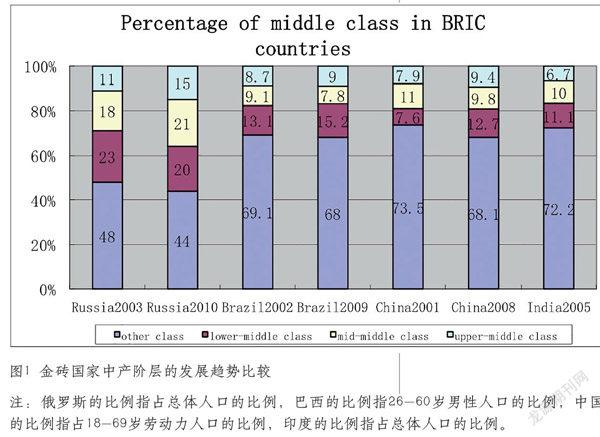

从经典社会学理论来看,阶层是一个强调经济关系的概念,其定义主要依据个人在劳动力市场中所处的地位。[1]李春玲根据金砖国家的转型特征,使用职业指标定义中产阶层并进行比较。巴西和中国的中产上层指的是“新中产”,包括专业人士和经理阶层;中产中层指的是“老中产”,包括小业主和自雇阶层,中产下层指的是“边缘中产阶层”(常规非体力雇员)。俄罗斯的中产上层指的是至少接受特殊中等教育以及收入、消费和自我认同程度超过平均水平的白领,中产中层指的是符合上述大多数条件的白领,中产下层指的是上述条件均不符合的白领。印度的中产上层指的是企业主、经理和富裕农民,中产中层和下层指的是专业人士、技术工人、中等富裕农民和小业主。如果将中产上层、中层和下层都纳入中产阶层的话,图1可以看到,印度中产阶层规模最小,2005年占全国人口的27.8%;中国的中产阶层增长显著,2008年占全国劳动力人口的31.9%;巴西的中产阶层在2009年占男性人口的32%;俄罗斯的中产比例相对较高,2010年占全国人口的56%。

由于对中产阶层的定义并不一致,各国之间的差异比较难以解释,但是从发展趋势来看,俄罗斯的中产阶层发展更为成熟,反映了国家的富裕程度。Mareeva [2]在分析俄罗斯的中产阶层时,以职业为基础综合了教育的指标,核心中产由受过高等教育的经理/领导、企业家和专家组成;该人群从2003年全国人口的11%增长到2014年的16%,在2008?2009年的经济危机中稍微有所减少,从14%下降到11%。

由图1也看到,巴西的中产阶层迅速壮大,反映了社会结构的调整。巴西的“新中产阶层”概念起源于2003年的收入再分配和现金转移支付项目,经济学家认为这个概念能够构建一种新的增长制度和发展模型;2010年,巴西的“新中产阶层”占到总人口的一半以上,因而《经济学人》杂志认为巴西已经是一个“中产国家”。基于2014年巴西的全国家庭抽样调查,月收入在569美元(中位值)至2450美元(90%收入分位值)之间的家庭被定义为中产阶层(Class C),从2002年不足40%的人口比例上升到了2014年的52%[3] 。

巴西中产阶层的壮大主要归功于就业和收入的分配和再分配两个方面[4]。首先是失业率的降低,2005?2015年各个阶层的失业率显著下降,新中产阶层的失业率则从6.1%下降到4.6%。其次是收入分配结构的调整,基尼系数从2001年的近0.6下降到2012年的0.53,主要原因在于个人收入中的养老金和现金转移支付的增加,尤其是工资收入的提高。但是也有学者提出[5]“新中产阶层”并非理论意义上的中产阶层,因为他们中的很多人从事技术含量较低的工作,体现出的文化和消费模式也并非“中产”;他们更类似一个新型工人阶层,由于经济发展和社会结构的调整,他们享受到了更好的生活水平和福利。巴西的学者也反思中产阶层发展中的一些不利因素,包括工业发展停滞、通货膨胀、社会保障体系不完善等,也有学者提到了中产阶层在住房和阶层认同方面的焦虑,这些也是金砖国家中产阶层共同面临的挑战。

瑞信研究院(Credit Suisse Research Institute)基于财富标准,将中产阶层定义为拥有价值5万至50万美元(按购买力平价计算)财富的人群[6]。2015年,中产阶层占巴西人口的8.1%,俄罗斯人口的4.1%,印度人口的3%,中国人口的10.7%;而发达国家的中产比例显著较高,美国的中产占37.7%,法国的中产占49.2%。由于各国经济发展特点以及金融和房地产市场情况的不同,这种定义容易高估或者低估中产阶层的比例;但是使用多年连续数据,却能够动态地比较各国中产阶层的发展趋势。2000?2007年,金砖各国的中产阶层规模均有所增加,中国的涨幅最为显著;2007?2008年全球金融危机带来了金砖国家中产阶层的骤减,之后到2015年,除了俄罗斯外,金砖各国的中产阶层又呈增长趋势。俄罗斯学者Julien Vercueil认为,这种趋势一定程度验证了“分歧假设”——金融危机之后,由于金砖各国的经济增长模式发生改变,因此宏观经济发展走上了不同的道路。

就中产阶层的发展路径而言,俄罗斯和中国两个(前)社会主义国家区别于巴西和印度[7]。共产主义时期,中产阶层在中俄两国的发展都曾受到限制;转型期间,俄罗斯的中产阶层在剧变中发展,部分来自原来的官僚阶层,而中国的中产阶层在相对缓慢的社会转型中发展,其成长伴随着官僚阶层的延续;转型期之后,中国的中产阶层在有特色的政治体制中发展,俄罗斯的中产阶层则继续快速成长。

南非中产阶层发展过程中最大的障碍是收入不平等和种族分化[8]。1996?2006年间,南非的收入差距整体有所上升,基尼系数从0.60增加到0.64。其中,黑人族裔的收入不平等最为显著,基尼系数从0.53增长至0.64;有色族裔的基尼系数从0.48增长至0.56,印度族裔的基尼系数从0.47增长至0.50;在这个后种族隔离时代,基尼系数唯一下降的是白人族裔,从0.45下降至0.44。

南非国家统计局使用一套生活水平的指标来定义中产阶层,包括居住在正式的住房、屋内有水龙头、屋内有冲水式厕所、主要烹饪能源为电或者天然气、有固定电话或者家庭成员之一拥有移动电话。依据这个定义,中产阶层家庭在南非所占比例从1998?2000年的23%缓慢增长至2004?2006年的26%。1998?2006年间,85%的白人族裔家庭和75%的印度族裔家庭能够达到中产阶层的生活水平,但是有色族裔家庭能达到中产生活水平的比例显著较低,1998?2000年占41%、2004?2006年增长至48%。南非的城乡分化比较严重,农村几乎没有能够达到中产生活水平的家庭。

二、金砖国家中产阶层的困境

金砖国家的中产阶层仍处于成长时期,面临着一些相似的问题。本文将从社会流动、物质生活、社会保障以及阶层认同四个方面,重点讨论金砖国家中产阶层的困境并分析影响因素。

1.“成长的烦恼”:向上流动的局限性

技能提升和政治参与是中产阶层实现向上社会流动的两个重要途径,前者借助知识提高自身在劳动力体系中的竞争力,后者借助权力提高自身在政治体系中的地位和影响力。但是就目前的状况看,金砖国家中产阶层在这两方面的表现并不理想,一定程度制约了向上流动的机会。

当今知识经济和创新经济的背景下,生产者的知识、技能和创新能力是影响一国经济竞争力和产业升级的重要因素;生产者个人在职业生涯中参与技能培训或者继续教育,也是增加收入、实现职业晋升的重要途径。但是,在金砖国家的中产阶层中,低层次白领职业(从事常规脑力或半体力劳动)的构成比例较高,参加技能培训的比例也显著低于发达国家的水平。根据李春玲[9]的测算,中国的中产阶层中所占比例最高的是办事人员群体,接近四成,他们是低层次白领从业者;其次是专业人员和小业主,分别占27.1%和18.4%;两个高层次白领群体——企业主和管理人员,在中产阶层中的比例最低,分别为4.4%和10.4%。低层次白领的核心部分是接受过中高等教育、从事简单脑力或半体力劳动的年轻人,他们工作的福利待遇较低、稳定性也较差,在他们身上集中体现了向上流动的欲望与自身资源的局限、对中产生活方式的向往与经济文化资本的不足之间的矛盾。

“买不起房”是金砖国家很多中产阶层成员的普遍问题

在欧洲发达国家,大约50%的人口参加过职业技能提升方面的培训;但是金砖国家的中产阶层参加此类培训的比例远低于发达国家的水平[10]。根据2012年的俄罗斯纵贯监测调查(RLMS-HSE),在过去12个月中,经理人员接受过正式培训的占11.7%,专业人士接受过正式培训的占14.4%,半专业人士接受过正式培训的占9.7%,办事人员接受过正式培训的仅占6.2%。

来自中产家庭的大学生更可能成为未来的中产阶层,他们的政治参与倾向很大程度上显示了年轻中产阶层政治参与的积极性。一项针对巴西和中国大学生的调查显示[11],大多数来自中产家庭的学生认为他们政治参与的机会很小。无论来自中高阶层家庭还是中低阶层家庭,中国学生持此观点的比例都高于巴西的学生。来自中低阶层家庭的中国学生和巴西学生认同政治参与机会小的比例分别为88%和58%,而来自中高阶层家庭的两国学生认同此观点的比例分别为84.7%和53.1%。相比之下,来自中低阶层家庭的学生的这种无力感更强。研究建议,应当接纳更多的中低阶层出身的子女进入政治体系、加强他们的政治参与,从而提高他们向上流动的机会以及避免未来可能的社会冲突。

中产阶层对制度化的政治选举参与度不高,但是对于关系自身利益的非制度化选举参与度相对较高。根据2010年中国综合社会调查数据(CGSS)[12],专业人士对于正规的、制度化的政治选举的参与度不高,32.19%的专业人士参与过居委会选举,但是对业主委员会选举的参与度较高,38.93%的专业人士参加过这种选举。很多案例证明,中产阶层通过业主委员会的选举和运作,有效地维护了自身权益、增强了自身的影响力。中产阶层视野广阔、思维理性,在职业、教育等方面拥有资源和条件,应当借助这些优势、努力突破制度的局限,加强政治参与,为社会中坚群体的成长和社会发展发挥积极作用。

2.“尴尬的有钱人”:资本单一化的困境

发达国家中产阶层的界定往往比较清晰,主要原因是经济资本和文化资本多重指标之间的一致性。简单来讲,一个人如果是大学教授,那么他的收入水平、社会地位、生活质量都会比较高。但是,在处于转型期经济快速增长的金砖国家,很多中产阶层成员拥有的资本形式往往比较单一,要么经济资本较高而文化资本较低,比如所谓“暴发户”,要么文化资本较高而经济资本较低,比如很多刚毕业的博士和青年教师买不起房、结不起婚。当然,随着工作经验和财富的积累,这种单一的资本会不断丰富,“暴发户”会努力提高文化品位而“青椒”(青年教师)也会通过各种途径买房买车,这是转型国家中产阶层的另外一个特征——资本积累的渐进过程。资本分布的单一化和资本积累的渐进过程不仅带来中产阶层的诸多焦虑,也影响着中产阶层的认同。相对于中低阶层,他们的确职业地位和收入较高,常常被认为是“有钱人”,但具体到日常生活,他们面临一个尴尬的问题:我真的是有钱人吗?

资本单一化对于大多数中产阶层来讲,更多的是经济资本较低的问题。如果将中产阶层典型化,那么处于社会结构的中间、生活比较优越但并非社会精英的那部分群体即为最普通的中产阶层,类似中等收入群体的概念。依据此定义,2013年,我国城镇中等收入群体的收入区间大约在家庭人均年收入29000元至100000元。无论从人口比重还是从收入所占份额来讲,中等收入群体都比较弱势。由中国社会科学院社会学研究所主持的中国社会状况综合调查显示 ,[13]2006?2013年中等收入群体所占收入份额(该群体收入总和/总体收入总和)呈下降的趋势,从2006年的48%、2008年的46%,2011年的43%降至2013年的42%,而高收入者所占收入份额呈现上升趋势,从2006年的18%、2008年的19%增长至2011年和2013年的20%。在高收入家庭中,高回报的收入来源明显较丰富,经营利润分红占家庭收入比例最高,为61%,此外,金融投资收入占3%,出租房屋和土地收入占2%,而工资收入只占家庭收入的31%。但是中等收入家庭中金融投资和出租房屋土地的收入所占比例不足3%,工资收入比例达67%。然而,我国的劳动报酬总额占GDP的比重增长缓慢,该比重低于大多数发达国家,强化了中等收入家庭与高收入家庭之间的收入差距。因此,收入来源主要是劳动所得、缺乏多样化的收入渠道是中等收入家庭收入较低、增长幅度较小的主要原因之一。

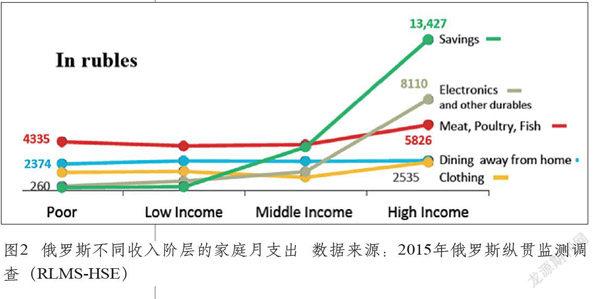

俄罗斯中等收入群体受到经济资本的局限,物质生活水平也并不如意。根据2015年俄罗斯纵贯监测调查(RLMS-HSE) [14],中等收入群体的月平均收入为27291卢布,比低收入群体高9000多卢布,但是远远低于高收入群体的81520卢布。中等收入家庭的人均居住面积为29平米,而高收入家庭的人均居住面积为32平米。从恩格尔系数来看,中等收入的富裕程度远低于高收入家庭;中等收入家庭的食品支出占总支出的41%,与低收入家庭和贫困家庭非常接近,大大高出高收入家庭仅30%的食品支出比例。但是,高收入家庭的食品支出为每月7442卢布,高于中等收入家庭的每月5804卢布。而中等收入与高收入家庭在物质生活方面的更显著差异则在于储蓄和电子产品及耐用品支出,前者反映了家庭的富裕程度和抗风险能力,后者反映了生活质量。如图2所示,中等收入家庭的平均储蓄大约在每月4000多卢布,但是高收入家庭的平均储蓄为每月13427卢布;中等收入家庭的电子产品和其他耐用品支出略高于低收入家庭和贫困家庭,而高收入家庭的该支出显著较高,平均每月8110卢布。

“买不起房”是金砖国家很多中产阶层成员的普遍问题。巴西联邦政府于2009年开始实施一个名为“我的房子我的生活”的项目,旨在解决住房短缺和环境可持续发展问题,针对的主要人群之一就是新中产阶层。对于新中产阶层中的富裕群体,他们可以选择距离市中心较近的住宅区,从而减少了通勤时间;但是对于新中产的下层群体,他们只能居住在郊区,通勤时间很长,由于工作和商业区离住处较远,不得不频繁使用私家车,造成了空气污染、交通堵塞等问题,影响了这部分新中产的生活质量和健康。

专业人士和经理人员是中产阶层中的两个精英群体,但是他们所拥有资本的分化也比较显著。根据2010年中国综合社会调查,70%的教育专业人士接受过高等教育,而只有36%的企业经理人员接受过高等教育,但是专业人士比经理人员的收入低37.2% 。[15]在中国社会,政治资本是超越经济资本和文化资本的另一个维度。企业主群体虽然在中产阶层中所占比例较小、受教育水平低于专业人士,但是经济资本较高,与地方政府保持紧密联系,可以部分地影响政策制定 。[16]企业主群体由于其与社会精英和权贵的某种微妙的联系,又似乎远离普通中产阶层的意识形态,但是超越中产、未及精英,与政治紧密联系、影响力却有限,未尝不是一部分企业主群体的困境。

经济资本较低、向上流动的机会较少,不仅制约很多中产阶层、尤其中产中下层的生活质量,也影响着他们的阶层认同、生活满意度以及对未来生活的预期,将在下文讨论。

3.“养儿还是养老”:社会保障的不完善

社会保障未能与经济发展同步,这是金砖国家发展中面临的一个共同问题。结果就是,中产阶层生活压力较大、抗风险能力较低,影响了他们对生活和未来的规划。金砖国家的医疗体系虽然取得了令人瞩目的进步,但是仍存在一些挑战,比如慢性病的管理疏忽,医疗体系的投入不足,不同社会经济群体的医疗资源以及在医疗体系中的地位差距较大等。[17]巴西的公共服务和社会保障不甚完善并且碎片化,新中产阶层并未得到有效覆盖。由于1980?1990年的危机和新自由主义政策,巴西的公共服务实行了私有化,包括教育、医疗、交通和医疗基础设施。新中产阶层难以负担这些公共服务,再加上通货膨胀,公共服务和生活无法得到很好的保障 。[18]

南非的公共服务和基础设施也是国家和社会发展面临的挑战。国家发展计划2030年列出的相关挑战包括,黑人的学校教育质量较差,基础设施建设和维护不当,公共医疗体系无法满足需求或者维持质量,以及公共服务不均等、质量不高。

就养老体系来讲,中国的政策设计与服务供给都发展比较缓慢。从上世纪90年代一直到21世纪初,政策对象仍是原来的极少数缺乏家庭赡养能力的极端贫困人口,社会化的养老服务仍只有机构养老,且公立机构占据主导地位,服务量和服务能力都提高有限;21世纪初以来,政府提出了“居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的养老服务体系建设原则,并鼓励民营部门进入养老服务领域,形成多元提供养老服务的格局[19]。但是十几年的发展来看,服务需求的释放仍然不足,社会化的养老服务发展水平不高,存在着社区服务机构的覆盖率较低、护理人员专业化程度较低的问题。

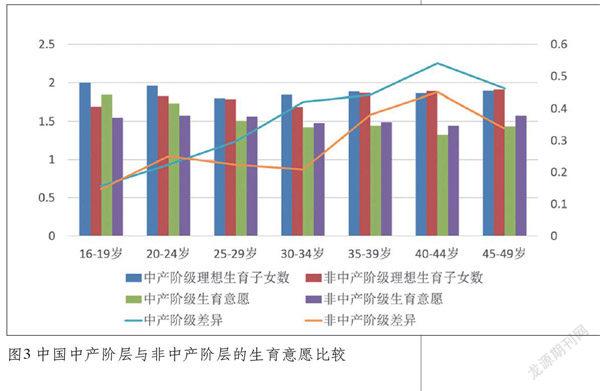

社会保障体系的不完善也影响了中产阶层的生育意愿。中国的中产阶层随着年龄的增长,生育意愿呈总体下降趋势(如图3所示)。在16?19岁年龄组,中产阶层的生育意愿均值为1.8,而在25?29岁年龄组下降至1.5, 在30?34岁年龄组下降至1.4,40?44岁年龄组的生育意愿最低,均值为1.3。中产阶层的生育意愿从25?29岁年龄组开始低于非中产阶层的生育意愿[20]。至于中产阶层为什么不愿意生孩子,研究者分析社会保障是重要的因素,由于中产阶层在住房、教育、养老和医疗方面的支出难以得到社会保障体系的有力支撑,从而生活压力较大。研究建议通过提高和保障生育福利、降低生活负担以及为子女提供免费的教育和医疗,来提升生育水平。

4.“我是中产?”:阶层认同的困惑

不同于社会结构成熟稳定的发达国家,金砖国家的中产阶层通常对于自己的定位和认同比较模糊,常常有“被中产”、“谁是中产”的抱怨和疑问。2013年中国社会状况综合调查显示,处于社会结构中间的普通中产阶层倾向认同“中层”,占到近一半的比例,但是高收入者倾向认同“中上层”和“中层”,分别占26%和48%;而认同自己的社会经济地位属于“中层”的居民只占城镇居民的39%,其中高收入者和普通中产阶层的比例较高,也包括了一定比例的中低收入者。

国际比较来看,我国居民在目前发展阶段存在着主观阶层普遍偏下的现象,不仅城镇居民中认同“中层”的比例较低,城乡全部居民中认为自己属于“中层”的比例也仅为41%,大大低于国际上大多数国家一般近60%的常规比例。这反映了很大一部分人群对生活现状不甚满意及其对改变现状的期冀。

巴西的中产阶层认同也比较模糊,以下是对于新中产阶层的访谈中比较有代表性的态度:

访谈者:就社会经济水平来讲,你认为你更接近上层、底层,或者是更加中间?

被访者:更接近中间吧……

访谈者:你会说你是中产阶层的一员吗?

被访者:我不认为我是中产阶层。不知道是不是(中产阶层)越来越普遍。我不知道怎样才算中产阶层……(就我的情况来讲)只是比穷人稍微好一点……

访谈者:你认为什么样的才算中产阶层?

被访者:需要有房,有很好的受教育水平,还有机会旅行。这是我的看法。

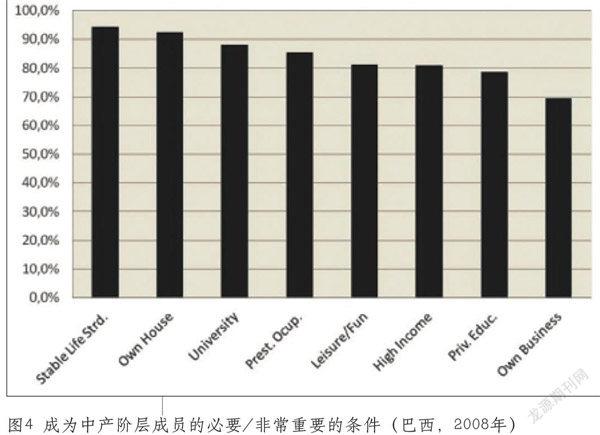

虽然巴西中产阶层的扩大归功于过去几十年的大幅度减贫以及正式的工作和收入的增长——而且人们对于福利提高的感受与信用和消费的扩大有关,但是在中产阶层看来,是否属于该阶层的衡量标准并非收入、信用和消费扩大,而是大学教育、有房以及有闲暇活动,拥有这些特征的群体才被认为是“真正的”中产阶层。如图4所示,中产阶层被访者认为成为中产阶层一员最重要的条件是稳定的生活水平,选择此项的被访者占到了将近95%;其次是拥有自己的住房,也有超过90%的被访者认为此项为必要条件;排在第三位和第四位的条件分别是大学教育和有声望的职业,分别有88%和85%的被访者认为这两个条件很重要;然后是闲暇活动和高收入,约80%的被访者认为这些条件非常重要。研究者分析 ,[21]虽然巴西的很大一部分人群被归入中产阶层,但是社会不平等仍很显著,公共服务和社会保障仍是稀缺资源,因此,是否能够拥有高质量的教育、医疗、城市服务、住房和社会保障被看做是重要的社会分层指标。对于闲暇活动的强调则反映了巴西人普遍向往的生活方式。

这种阶层认同的困惑一定程度与经济和社会的快速转型有关,但更主要与对生活福利的评估有关。这种评估不仅参照个人和家庭当下的社会经济地位,还参照周围社会和同辈群体以及对未来的预期。2011年中国社会状况综合调查询问了被访者“感觉在未来的5年中,您的生活水平将会怎样变化”。分析显示,在控制其他因素的情况下,只有高收入者对未来生活水平的预期显著乐观(“上升很多或略有上升”),相比之下,其他收入群体的乐观情绪则不那么明显。中产阶层对于生活的评估和信心并不明显高于中低收入群体和低收入群体,生活质量的提高也受到局限,由此可以理解他们对于阶层和地位认同的困惑所在。

俄罗斯的情况非常类似,中等收入者表示对于物质生活满意的比例为25.1%,比低收入者高出10个百分点,但是远低于高收入者,高收入者表示对于物质生活满意的比例高达40.8%。受到经济危机的影响,俄罗斯的中产阶层认为物质生活水平有所下降。[22]2014年有41%的中产阶层认为生活福利有所提高,而到了2016年仅有9%的中产阶层认为生活福利有所提高;并且中产阶层对未来的期待也趋于保守,2014年有45%的中产阶层认为下一年的生活福利将有所提高,而到了2016年仅有17%的中产阶层持此乐观态度。比较2014年和2015年,中产阶层在生活福利、营养状况、穿着状况、闲暇机会和度假机会方面自我评估为“好”的比例均有所下降。其中,对于生活福利和度假机会的评估下降最明显,评估为“好”的比例从2014年的36%和42%分别下降至24%和29%。

三、小结:加强合作、走出困境

以上分析显示,金砖国家中产阶层在社会流动、生活质量、民生保障以及阶层认同方面存在着一些共同的困境。我们需要看到,这些困境并不仅仅是某个阶层的独特问题,其实质反映了金砖国家在经济和社会发展中的症结。因此,这些问题的解决并不能仅仅依赖中产阶层自身,也需要进一步的制度改革、经济结构的优化以及收入分配结构的调整,需要政府和社会的共同努力。中产阶层困境的突破,也意味着金砖国家对于所谓“中等收入陷阱”、“收入鸿沟”等发展过程中遇到的挑战的征服。

鉴于相似的转型阶段、中产阶层所面临的相似处境,金砖国家应当加强沟通与合作,既借鉴发达国家的发展经验与教训,也互相借鉴、共同协作,来应对新时期产生的新问题。一方面,尽量避免国际环境和全球经济危机的不利影响;另一方面,抓住知识经济、共享经济等机遇,促进产业创新升级,发展和壮大中产阶层。金砖国家应当在经济和社会等多方面真诚合作,共同致力于加速经济转型、解决贫富分化等问题,促进社会结构的合理和民生福利的提高,共同分享新兴市场国家的经济和社会发展红利,探索适合自身的发展模式。

(作者单位:中国社会科学院社会学研究所)

注释:

[1]Li Chunling, “Current situation and growth trend of middle class in China”, presented at Sustainable development and middle class in metropolitan cities of the BRICS nations, Shanghai, April 22-24, 2016. 下文引用如不注明出处,均来自本次会议论文集。

[2]Mareeva Svetlana, “Values and standards of behavior under the Russian conditions, Journal of Economic Sociology, Vol.3(2015).

[3]Scalon Celi, “Challenges for Sustainable Development in Brazil: Middle Class beyond Consumption”.

[4]Saludjian Alexis, “Middle class in Brazil and the current economic and political crisis”.

[5]Cortes Soraya Vargas, “Housing policies for the new middle class in Brazil: promoting development and sustainability or economic growth?”

[6]Vercueil Julien, “Income inequalities, productive structure and macroeconomic dynamics. A regional approach to the Russian case”.

[7]Richet Xavier, “Post socialist transformation, middle class development and entrepreneurship. Comparing the former Soviet Union and China”.

[8]Govender Jay, “The growth competency of South African cities in the context of BRICS”.

[9]Li Chunling, “Current situation and growth trend of middle class in China”.

[10]Anikin Vasiliy, “Up-skilling in rapidly developing countries and occupational wage gaps: the case of Russia”, 13th EACES biennial conference paper, 2014.

[11]Dwyer Tom, “Some contemporary issues in BRICS sociology: paths taken, teaching, research into students, the middle class and sustainability”.

[12]Zhang Zhuoni and Xiaogang Wu, “The growth of Chinese professionals: a new middle class in the making”.

[13]李培林、朱迪:《努力形成橄榄型分配格局——基于2006-2013年中国社会状况调查数据的分析》,《中国社会科学》2015年第1期。

[14]Kozyreva Polina, “The middle-income group in Russian capital: objective and subjective well-being”.

[15]Zhang Zhuoni and Xiaogang Wu, “The growth of Chinese professionals: a new middle class in the making”.

[16]Li Chunling, “Current situation and growth trend of middle class in China”.

[17]Rodwin Victor, “Health system improvements in three BRIC cities: S?o Paulo, Moscow and Shanghai”.

[18]Saludjian Alexis, “Middle class in Brazil and the current economic and political crisis”.

[19]房莉杰:《理解我国现阶段的长期照护政策》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2015年第5期。

[20]TIan Feng, “The birth desire of middle class in China”.

[21]Scalon Celi, “Challenges for Sustainable Development in Brazil: Middle Class beyond Consumption”.

[22]Mareeva Svetlana, “Values and standards of behavior under the Russian conditions, Journal of Economic Sociology, 3(1), 2015.