力推改革的环保厅长掌管新“水司”

2016-11-18刘伊曼

■文/刘伊曼

力推改革的环保厅长掌管新“水司”

■文/刘伊曼

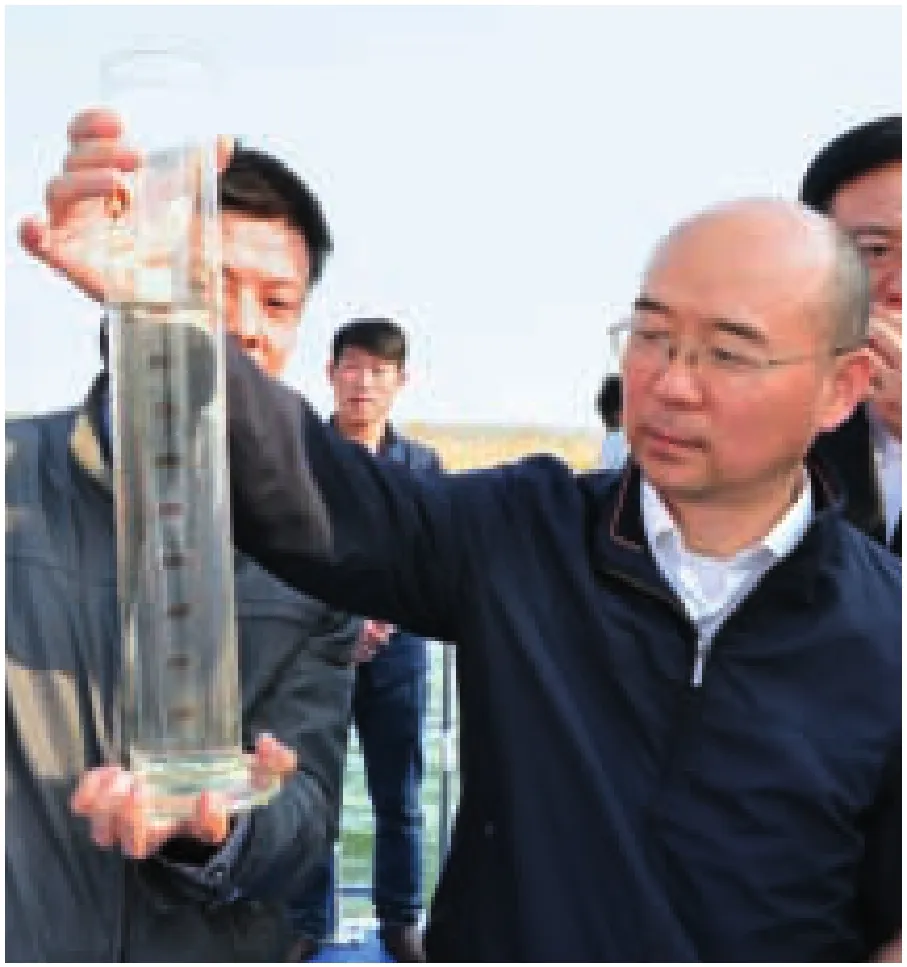

时任山东环保厅厅长张波在南四湖检查水质情况 董若义摄

中国的环保改革已经进入“深水区”,这时候,环保部迎来了一位很有想法的环保厅长。

2016年8月,原山东省环保厅厅长张波被任命为水环境管理司司长,至此,空置了半年之久的新“水司”司长一职终于尘埃落定。此前,随着体制改革的深入,环保部撤并污防司、总量司,统筹生态司,按照环境要素成立了新的“气、水、土”三个司,为下一步的环保管理制度的大改革打下基础,只是,除了大气司之外,水司和土司的司长职位一直空缺。

即将全面铺开的大改革是围绕着改善环境质量为核心的系统性调整,是方向性的“大变”,而排污许可制度的建立是其关键环节。在山东“试水”了14年的张波,虽然并非以许可证制度的改革试点为名,但其地方性的改革却被称作是“最接近许可证改革思路”的实践。

在这个过程中,他曾经遭遇质疑,承受压力,但最终以环境质量的改善和地方重点行业的涅槃重生证明自己并没有“胡来”。在这样的背景下,当中国的水污染防治任务越来越艰巨,水环境管理的制度体系却还千丝万缕未理顺的时候,“改革派”官员张波被推到了前台。

“质量派”官员担负重任

生于1962年的张波曾任高校教授,是一位学者型官员。履新之际,正是这个新的要素司需要“统一思想”的时候。

一位环境管理专家表示,“新的‘水司’成立之前,水环境的管理职能主要分散在两个部门——污防司和总量司,两个司的职能有重叠,但思路却大相径庭。简单的说,污防司着眼于以环境质量的改善为目的,主张直接以环境质量而不是减排任务是否完成来考核地方政府,关注多种污染物的控制,关注与人体健康和生活环境密切相关的污染治理。从由其主导起草的‘水十条’中就可看出‘质量派’的整体构想。”

而总量司的核心业务在于实施总量控制和减排。该专家解释说,在“十一五”和“十二五”期间,总量减排曾经是中国环境管理的主“抓手”,无论是对地方的环保考核,还是行业标准的制定,行业排放的管理,都是围绕着几种“主要污染物”的减排来设计和开展。对水而言,就是化学需氧量(COD)和氨氮。“总量派”在治水上的重要贡献是以举国之力,考核为凭,如雨后春笋般兴建起了大量污水处理厂。除此之外,他们也掌管着污染物排放总量指标的核查和分配,只是,没有进入环境统计的污染源和排放量,以及除了氨氮和COD之外的其他污染物没有被纳入管理,这也是总量控制被诟病与环境质量脱节的主要原因。

“质量派”和“总量派”的“学术争论”由来已久,即便是新任环保部长陈吉宁已经明确“环境质量为核心”之后,两种路线的交锋依旧未停歇。因为管理思路的转变意味着整个管理体系的重构,这并不是一朝一夕的事。以至于,当机构改革调整了布局,两个旧司局的职能和人员合并之后,观念冲突依然未能平息,甚至造成内耗拉慢了改革的进程。比如说,《水污染防治法》尚在起草阶段,就连变了几个模样,字句措辞的交替反复呈现出莫衷一是的博弈和妥协。

也正是因为这样的背景,水司的司长并不好当,水司的一名工作人员告诉笔者,张波毫无疑问是一名“质量派”的官员。他有着丰富的地方实践经验和一手的经过检验的理论,这是他自有的“底气”,另外,外表温文尔雅的这位新司长已经让大家看到了他谋篇布局的果断和坚定,期待着他发挥作用,提高改革的效率。

统一认识:环境矛盾的“命中注定”

张波在决心做一件事情之前,习惯先跟人构建起一些基本的共识,在逻辑起点统一的基础上再进行讨论,包括接受采访也是这样。在他还是山东省环保厅厅长的时候,他面对提问,并不急于回答,而是先铺垫了二十分钟左右,厘清一直以来环保工作中的几个“模糊点”。

他说,第一个模糊点,就是环境保护的核心任务,应该是改善环境质量,其他所有的工作都是手段,应该围绕这个核心来展开。包括我们的污染物排放标准,也要跟环境质量标准来挂钩。

“过去我们流域治污,一直是环境质量难以达标,甚至总是不断在反弹,一个很重要的原因,就是污染物的排放标准和环境质量的标准是脱节的。污染物排放达标了,但环境质量达标却还遥遥无期。”

第二个模糊点,我们流域的排放标准应该加严到什么程度?

“大家容易想到我们是发展中国家,处在工业化城镇化快速推进的历史阶段,我们总不能比发达国家还要严格吧?因此就会认为,政府出台环保政策,制定标准,首先应该考虑污染行业有没有治污的经济技术可行性,有可行性我们就加严标准,没有可性行,就不能加严。这种认识表面上有道理,实际是很有问题的。”

他解释说,中国的中东部地区,人口和企业密度非常高。世界上很少有国家能够跟中国相比。以美国为例,每平方公里是30多人,山东是600多人,可以说是人口和企业布局密集。同样的环境努力,换不来同样的环境成效。我们想要达到美国那样的环境质量,或者比他再差一点,都需要自觉实行最严格的环境管理制度。这是中国环保的“命中注定”,是不以人的意志为转移的。“你对中国的国情没有这样的把握,就会老觉得,我们不能太严。如果那样的话,不仅环境质量难以改善,环境安全、社会稳定也无法保障。”

以事实证明:环境保护阻碍经济发展是个伪命题

张波关于排放标准的观点从14年前开始就遭到过很多质疑,有人说,国家标准本身就有“一刀切”的属性,是基于行业经济技术能力给的一个底限,没法考虑每个地方环境的具体承载力。比如说山东的每平方公里是600多人,但青海可能不到6个人;也有人说,不考虑行业实际而盲目加严标准,会对行业发展乃至地方经济造成不可估量的损失。

面对质疑,张波解释说,基于技术的国家标准,和基于环境质量要求的地方标准是一个体系中不同层次的问题,不能混为一谈:“我比较主张,国家的排放标准,应该多一些是导则、指南、方法性的,而我们地方真正执法用的排放标准,应该是流域性、区域性的。”

他以制浆造纸业为例解释说,2002年的国家标准是450毫克每升(COD),山东的企业现在可以做到60毫克每升以下。

“这是匪夷所思啊!在当时提这样的要求,对行业而言就是不具备经济技术可行性。可是,那时候的山东几乎条条河流鱼虾绝迹,河流要恢复鱼类生长,必须要收严排放标准。

我的观点,政府考虑问题,首先应该考虑维护公众健康和生态安全的必要性,考虑经济社会发展的大趋势。河流都没有鱼了,地下水都严重污染了,人还安全吗?长期看,行业发展还有前途吗?”

他说:“所以,这是政府要考虑的第一件事,屁股要先坐在河流恢复鱼类生长的必要性这一边,企业一时难以达到可以理解。可以给出过渡期,逐步加严。政府决策绝不能不顾生态安全而单纯考虑行业治污的可行性。在这个问题上,可行性要服从必要性,必要性应当兼顾可行性。”

张波在改革地方标准的时候就已经想得很清楚:行业标准是不管地理位置的,不管企业处在什么位置,只要他是造纸,他就可以排450毫克/升(COD),全国一刀切,这合适吗?山东的做法,就是从执行行业标准过渡到流域标准。企业依据什么排污,最终不是由它所在的行业决定,而是由它所处的位置决定。企业应该对它周边的环境质量负责任。如果企业周边的环境质量达标了,那企业的排放就是没有问题的,减排的任务就可以小一点。如果环境质量没达标,那企业即便达标了也还不行,还要进一步加严。

当然,必要性也要兼顾可行性。不能说上半年定目标下半年就要落实。所以山东的办法是用8年的时间来实现目标,分阶段逐步加严,大概2年一个台阶。最终的目标,就是排放标准要和环境质量要求要挂起钩来,而且随着环境质量目标的推进,排放标准要逐步加严。

2003年以后,山东环保没有硬关任何一家规模以上的造纸企业,是行业自己走了一条转方式调结构的路。张波评价说:“穷则思变,创新通常是逼出来的。企业家都很聪明的。一看政府8年的路径都很清楚了,他算下账,我能干到哪个台阶,到哪个台阶无论如何也上不去了,钱赚到这个点儿我就不干了,换个活法!他们提前就做好准备了,根本不给政府找麻烦。还有一些企业就让那些有实力的企业给兼并了,把市场拱手让给大企业了。这里有个很有趣的现象,我们实行引导性的环保政策并且加强监管,不仅解决了环保问题,还激发了企业的人才和创新工作,推动了行业的转型升级。”

到2010年,山东省造纸产量达到1350万吨,比2002年增加了一倍以上,高居全国首位;利税达到91亿元,比2002年增加了两倍;严格的环保标准不仅没有阻碍经济的发展,反而促使曾经因污染而臭名昭著的造纸行业做大做强了。

质疑声中的“优胜劣汰”

郭希燕是山东一家造纸企业的管理人员,她在1997年就到了这家造纸厂工作。那时候还没有太多环保的概念,废水基本是直排,“黑水呼呼地往外淌”。而那时候,这家企业的造纸年产量也只有两三万吨左右。

在她的记忆中,2002年的时候,环保厅的一位领导到企业调研,说是要加严排放标准。甚至说企业发展要顺应老百姓的环境需求,要以河道恢复鱼类生长为目标。

这位领导就是时任环保厅副厅长的张波。他问企业老总们:“山东的老百姓能不能永远容忍河流里没有鱼?”

有老总回答说:“不行啊,现在生活水平还低点儿,要是再高肯定就不行了。”

张波又说:“如果老百姓非常强烈的不能容忍,社会很不稳定,你这个行业还能发展吗?”

于是,他们就定下了“十年限期”,八年逐步加严地方标准,两年过渡。

但是,山东严格的地方标准与当时整个行业的“可行性”有很大冲突。随后不久,造纸的行业协会在山东开会,一位领导明确提出:“山东环保净胡来,你们要顶住,你们不顶住的话全国造纸行业都会受波及。”

然而,山东的态度已经明确,“屁股坚决地坐在了山东人民的环保权益这边”,执着地将地方标准的收严计划贯彻到底。

“造纸行业主要的污染物产生于制浆环节,我们是用秸秆做草浆,污染比木浆重。当时我们也纠结,到底是加大治理成本,还是换成木浆制造,也是权衡过。后来我们领导横下一条心,中国的森林资源有限,但是秸秆很多还反倒成了负担,草浆造纸没理由找不到出路。某一天,技术人员发现被黑液浸泡的野草反倒比周边的野草长得壮,于是脑洞大开地想到能不能把这里面的农肥给提出来,也是一种“秸秆还田”。于是,这家企业从造纸的废水里提出了含黄腐酸极高的成分,开发成“副产品”,支撑起了进一步深度处理污水的成本,也顺利满足了步步紧逼的山东省地方排放标准。

排放标准虽然是达到了,但是争议却依旧没有停止。对包括这家企业在内的山东造纸厂“造假”的质疑声持续了数年。甚至时不时有人专门“潜伏”到企业周边进行取样,可终究未能证伪。很多达不到新标准的造纸厂被淘汰了,这家企业却扩大了数十倍产能,并且将厂开到了美国。

山东南四湖滕州红荷湿地

“目标逼进”:对环境质量负责不绕弯子

在张波看来,逐步加严排放标准,并让排放标准与环境质量要求挂钩有很重要的意义,那就是从制度上取消了重污染行业的“排污特权”。这在环保领域不亚于一场革命。

然而山东缺水,环境承载力比较低,单靠污染治理很难实现地表水质要求。于是,他又在自己主导的治理体系中加入了循环利用和生态保护两个环节,形成独具山东特色的“治用保”流域治污体系,增加再生水循环利用的同时,因地制宜建设了大大小小的很多湿地,对经过治理的废水作进一步的改善。

整个过程中,这套办法直接面对环境质量目标进行评估,表面上没有加入任何污染物总量或者环境容量的概念。

张波曾经解释:“山东搞的是‘目标逼进’策略。目标呢,是环境质量的目标,然后我制定标准呢,拧紧一扣,看看怎样了,还差的远着呢,稳两年,再拧一扣,还不行?不行再拧一扣……也没走冤枉路。但是,我算环境容量了没有?我没算。也不用算,发展中地区,基层环保部门,你要让他一条小河一条小河的算环境容量?而且不同年份,不同的自然条件,环境容量还有很大的变化。再去弄总量,总量再分到各个企业?干嘛绕那么一个大圈子呢?我们为什么不直接面向环境质量目标?容量是什么,是依据环境质量目标算出来的嘛。按四类水标准,算出来是一个容量,按三类水,算出来是一个容量,我的目标是恢复鱼类生长,它还是劣五类的,又是一个容量。你要那样计算。基层环保部门的脑袋都昏了。”

他认为,评价减排是否有效,不用看一个抽象的总数,就看断面水质有没有达到一定的标准。达到标准了,说明流域排放的总量是在容量以内的,超标了,总量就是超过容量的。至于这个流域的容量究竟是多少,不同的专家算出来的都不一样。

他说:“政府的角色和作用要把握好,不要去说那些自己说不准的事。你说容量多少,有时候只是个专业性很强的科学问题,让专家们给企业投资方咨询去吧。但是我政府的角色是这一带老百姓的看门人,我必须依法监管,保证生态安全,环境质量只能变好,不能变差。”

Director-General of Environmental Protection Department takes over new “Water Department” as a reformer