城市道路中的灵活性设计应用

2016-11-18曹苏陇王奇达

李 瑛,曹苏陇,王奇达

(中国市政工程西北设计研究院有限公司,甘肃 兰州730000)

城市道路中的灵活性设计应用

李 瑛,曹苏陇,王奇达

(中国市政工程西北设计研究院有限公司,甘肃 兰州730000)

城市道路是市政基础设施的重要组成部分,城市道路功能的多样性决定了设计的灵活多样。结合工程实例,运用灵活性设计理念,合理运用设计参数进行工程设计,较好地平衡了规划、建设、现状等各方面的矛盾,为工程实施创造了条件。

城市道路;灵活性设计;应用

0 引 言

城市道路作为市政基础设施的重要组成部分,除满足基本的交通功能外,还有城市结构功能、公共空间功能、防灾救灾功能等,设计必须体现多样性。另外,城市道路的交通性质及其组成复杂、沿线设施众多等特点,给设计也增加了一定难度。因此,要求设计人员必须灵活设计。灵活性设计是指在满足安全和需求的前提下,灵活运用技术指标,平衡各种需求,达到与周围自然条件、人文环境相和谐的目标。

本文以某城市道路工程设计为例,通过对规划、现状、控制性因素的分析,综合安全、环境、经济要素,对设计中指标的选取、线形的设计进行了论述,体现城市道路设计的灵活性。

1 工程概况

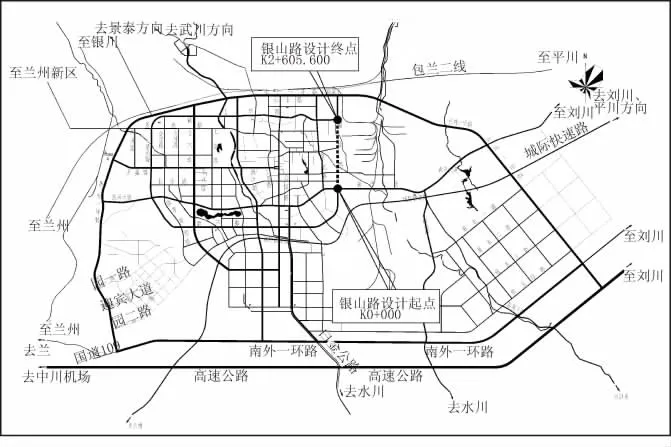

道路位于老城区东部边缘,南北走向。起点为振兴大道,向北依次与红星路、四龙路、冶金路等现有道路交叉,在终点附近下穿企业铁路专用线,与在建的北环路相接,道路全长2.6 km。道路地理位置示意见图1。

图1 道路地理位置示意图

2 建设条件分析

2.1规划功能定位

项目是规划“六横八纵、内外环”的“八纵”之一,也是城区东部穿越铁路南北方向的唯一通道。作为规划中的东环路主要组成部分,道路建成后将与北环路、南环路互通互联,形成内环。规划为城市主干路,设计车速50 km/h,规划红线60 m,断面布置为:7.0 m(人行道)+6.0 m(非机动车道)+6.0 m(绿化带)+22.0 m(机动车道)+6.0 m(绿化带)+ 6.0 m(非机动车道)+7.0m(人行道)。

功能定位:城市基础路网中的交通性骨架道路,也是市区对内、对外重要通道。

2.2建设条件

道路起于振兴大道,向北与红星路、四龙路以及冶金路交叉,下穿企业铁路专用线后,终点接正在建设的北环路。整体地势较为平坦,南段两侧主要分布为农田、林地及少量居民区,北段两侧主要为企、事业单位。现状道路宽度9 m,起点约200 m为水泥混凝土路面,其余为沥青混凝土路面。作为老城区穿越铁路南北的唯一通道,承担着铁路南北厂区大部分运输任务,交通量大,加上排水设施不完善,导致路面开裂、坑槽等病害严重。现有道路两侧分布7座110 kV高压电塔,东侧为长约1.5 km的新建高压线路等电力设施。企业专用铁路共4股道,路基宽约24 m,现状为1跨9 m铁路桥。东侧电力设施、铁路专线等沿线设施见图2。

3 总体方案设计

3.1技术标准选取

设计车速是道路设计的重要技术指标。对于道路设计,在其功能确定后,设计车速也就得以确定。道路所有的几何设计要素均受到设计车速的影响,如平曲线、超高、视距、纵坡等。同时,这些要素也影响着车辆的运行速度。设计车速的选择通常受道路功能分级、地形条件、交通量、经济和环境等方案的影响。

图2 沿线设施图

根据规划,道路按照城市主干路50 km/h标准进行设计。结合沿线地形条件,大部分路段可满足设计要求;接近终点位置下穿企业铁路专线,终点与下穿铁路之间有效净距短,终点标高与铁路轨顶标高基本持平,该段技术指标无法满足50 km/h标准要求。因此,为保持设计的连续性,保障道路行车的安全性,局部降低标准,采用30 km/h。路线技术标准见表1。

表1 技术标准表

3.2方案设计

本次设计以规划为依据,结合现有道路两侧高压铁塔、东侧高压线路、铁路专用线、两侧拆迁等控制性因素进行。由于铁路专用线为该道路的控制性工程,先对铁路方案进行简单论述。

3.2.1铁路方案

道路沿线地形北高南低,铁路与所在位置为填方路基,较地面高约3.5 m,铁路距离终点北环路仅为130 m。北环路设计高程1 712.7 m,铁路轨顶设计标高1 714.8 m。如果按照上跨方案考虑,上跨铁路净空要求6.55 m,最大坡度达到10.5%,远超规范值,因此只能采用道路下穿铁路方式。下穿以满足机动车道最小净空4.5 m要求进行控制,综合考虑下穿铁路段纵坡度较大等因素影响,下穿铁路段采用局部降低标准、限速等措施确保道路行车安全。设计标准30 km/h,下穿铁路段道路纵坡7.877%,采用机动车道和非机动车道同时下穿铁路(7.5 m+12.0 m+12.0 m+7.5 m)4孔框架箱型桥。

3.2.2道路方案

方案一:规划线位,起点振兴大道,向北与红星路、四龙路以及冶金路相交,下穿铁路专用线,终点接北环路,道路全长2 584.901 m。道路基本沿现状中心向两边拓宽,红线宽度60 m,三块板布置。该线位导致电力设施均位于道路红线内,需拆除铁塔7座、高压线路1.5 km及下穿铁路涵洞。

方案二:综合考虑现有道路两侧高压电力铁塔、高压线路等控制因素,以东侧电力设施为控制,道路向西布置,道路中线较规划向西偏移15 m,局部为避让道路西侧铁路货场、铁路北侧电力铁塔,满足下穿铁路视距要求,同时保留现状1跨9 m铁路桥通道(近期作为施工便道,远期作为人行通道),局部路线向西偏移37 m,在加油站(K2+240)增设一组反向曲线(曲线半径200 m),再下穿企业铁路专线,终点接北环路,道路全长2 590.090 m。横断面布置同方案一。该线位只对西侧建筑产生影响,拆除铁塔2座。

方案三:在规划线位的基础上结合电力铁塔、高压线路位置,对规划断面进行优化调整。机动车道22 m,满足双向6车道要求,将人行道、非机动车道和两侧分隔带进行压缩。该断面将道路沿线电力线及电力铁塔整体放置于景观绿化带中,避免了大规模拆迁,绿化带可作为城市建设用地与工业用地的防护林地。调整后车行道中心线较规划向西偏移9 m。该方案拆迁沿现有道路两侧进行,拆除铁塔2座。

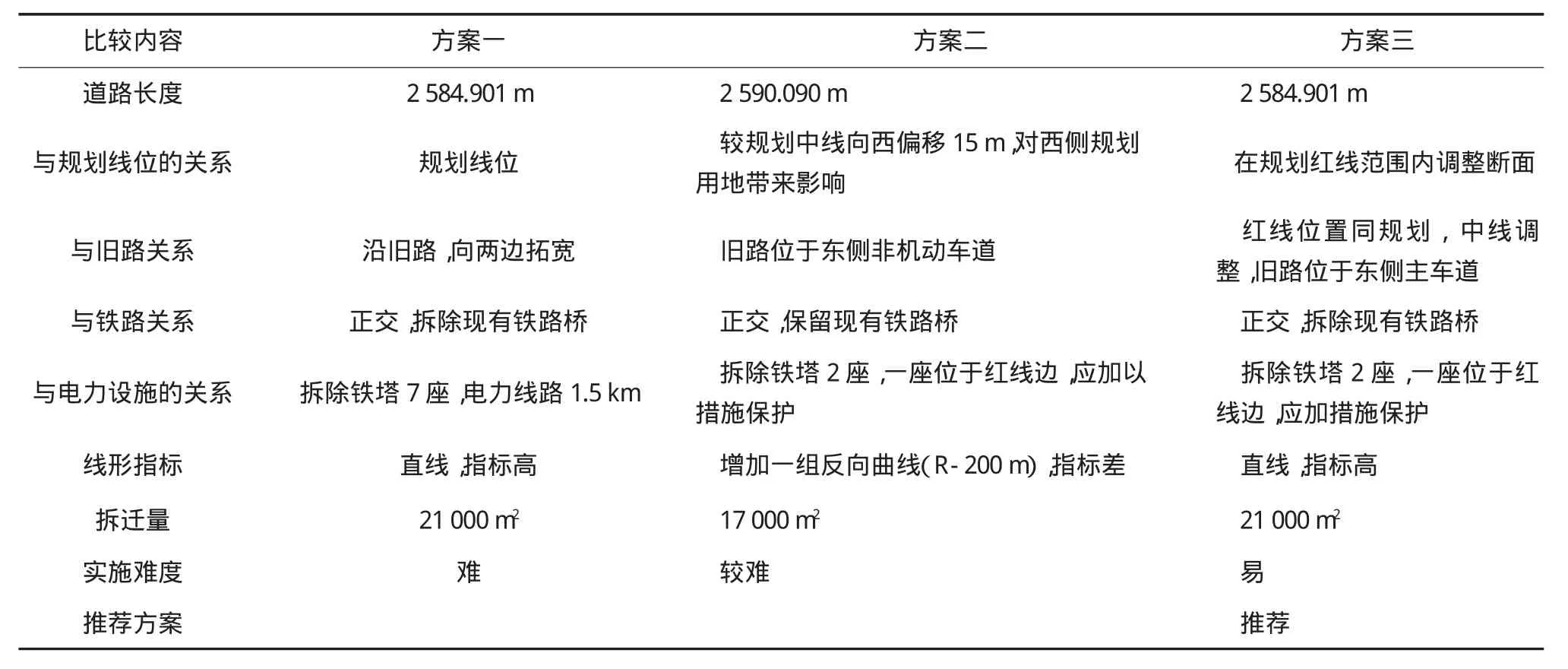

局部线位方案见图3。通过比较,并结合规划、建设等部门的意见,本次推荐方案三。方案比较见表2。

图3 局部线位方案图

表2 方案比较表

4 线形设计

4.1道路平面设计

道路设计起点自现有振兴大道接出,向北依次与红星路、四龙路、冶金路等现有道路交叉,下穿企业铁路专线,终点接正在施工建设的北环路,道路全长2 590.090 m。

4.2道路纵断面设计

纵断面设计综合考虑规划起点高程,终点接北环路设计高程及下穿铁路位置高程,按机动车最小净空不小于4.5 m进行控制。道路全线按照城市主干路50 km/h(局部30 km/h)标准进行。设计终点与铁路之间有效净距(北环路边界至铁路边界之间距离)不足60 m,下穿铁路段道路纵坡达7.877%,最小纵坡度0.3%,最小坡段长度100 m,凸形竖曲线最小半径900 m,凹形竖曲线最小半径700 m,局部路段限速30 km/h,保障道路行车安全。

4.3道路横断面设计

道路规划红线宽度60 m,考虑到本次道路沿线电力设施影响因素较大等原因,标准横断面布置分为两个方案进行比选,具体如下。

方案一:规划断面,断面布置为7.0 m(人行道)+ 6.0 m(非机动车道)+6.0 m(绿化带)+22.0 m(机动车道)+6.0 m(绿化带)+6.0 m(非机动车道)+7.0 m(人行道)=60.0 m。方案一横断面布置见图4。

图4 方案一横断面布置图(单位:m)

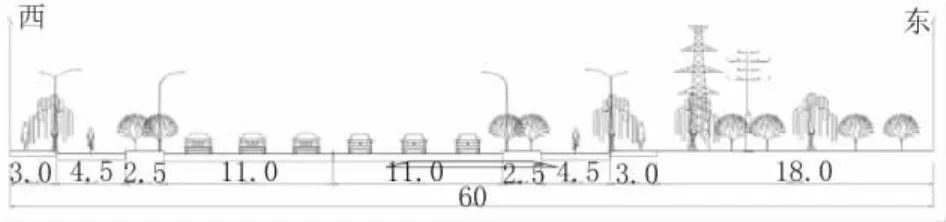

方案二:综合考虑车行道数量、沿线电力线设施情况对断面进行优化调整。调整后断面布置为3.0 m(西侧人行道)+4.5 m(非机动车道)+2.5 m(分隔带)+22.0 m(机动车道)+2.5 m(分隔带)+4.5 m(非机动车道)+3.0 m(东侧人行道)+18 m(景观绿化带)=60.0 m。方案一横断面布置见图5。

图5 横断面布置图(单位:m)

方案一断面布置较为开阔,人行道、非机动车道以及两侧分隔带均布置开阔,远期于行人、非机动车道行驶较为有利。两侧分隔带景观绿化较宽,呈对称布置,整体景观较好。

方案二将人行道、非机动车道和两侧分隔带进行压缩,人行道由7.0 m压缩至3.0 m,非机动车道由6.0 m压缩至4.5 m,侧分带由6.0 m压缩至2.5 m。考虑到该条道路作为城市东环路一部分,基本在城市外围,人口分布密度较小,3.0 m人行道可满足使用要求,机动车道保证22 m,满足双向6车道要求。该断面布置虽然整体较为紧凑,但通行能力不受影响,将道路沿线电力设施整体放置于景观绿化带中,避免了大规模拆迁。下穿铁路段结合箱涵结构尺寸,横断面布置形式为:3.0 m(人行道)+4.5 m(非机动车道)+2.5 m(分隔带)+11.0 m(机动车道)+ 3.0 m(分隔带)+11.0 m(机动车道)+2.5 m(分隔带)+4.5 m(非机动车道)+3.0 m(人行道)=45 m,4块板断面。

综上优缺点分析,本次推荐方案二。

5 结语

“以人为本,资源节约,环境友好”是城市道路设计的基本原则。本文结合工程实例,合理运用设计参数,灵活进行工程设计,较好地平衡了规划、建设、现状等各方面的矛盾,为工程实施创造了条件,为业主提供了良好的咨询服务。

每一个道路建设项目都是独一无二的,无论是对现有项目的改造,还是新建道路,都没有统一的解决模式。设计人员在设计时应在严格遵循项目规划的前提下,充分发挥主观性,以规范为依据,在标准范围内灵活应用设计指标,做到因地制宜,统筹兼顾,设计出既能满足安全运营,又能解决功能需求的设计方案。

U412.27

B

1009-7716(2016)10-0005-03

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.10.002

2016-08-16

李瑛(1974-),女,甘肃天水人,高级工程师,从事道路设计及管理工作。