《广雅疏证》“之言”研究

2016-11-18李福言

李福言

(江西师范大学 文学院,江西 南昌 330022)

《广雅疏证》“之言”研究

李福言

(江西师范大学 文学院,江西 南昌 330022)

《广雅疏证》“某之言某也”术语有735条,经过对其形音义关系进行分析,我们发现“之言”在来源上,以王念孙原创为主,以继承历代文献为辅;声韵关系上,“之言”连接的两个词间声韵关系以双声叠韵为主;“之言”连接的形音义内涵丰富、复杂,不单纯是疏通词义,显示同源,还有校勘版本、辨明文字俗体等作用,需要具体分析。总体上看,“之言”连接的两个词间词义关系一般具有同源、义近、义远、同义等特点,以同源为主,形体关系一般有假借字、正俗字、古今字等特点。

《广雅疏证》;之言;声韵关系;词义关系;形体关系

《广雅疏证》是王念孙因声求义的重要著作。王氏利用训诂术语系联了大量有音义关系的词。笔者将以训诂术语为标记,建立资料库,穷尽统计术语的数量,从声韵关系、词义关系、形体关系三方面对训诂术语连接的词进行分析。声韵关系以王力先生古声纽、古韵部理论为参照,词义关系以同源(两个词的本义相近相同)、义近(两个词的本义不同或者引申义相近)关系为参照。据统计,《广雅疏证》训诂术语“之言”共有735例,主要表现形式有“A之言B也”,“A之言BC也”,“AB之言CD也”,“A之言B也,C也”,“A之言A也”等。笔者将“A之言A也”称为“特殊关系”,因为训释词与被训释词形音义完全相同。

一、“之言”声韵关系以双声叠韵为主,以声转叠韵为辅

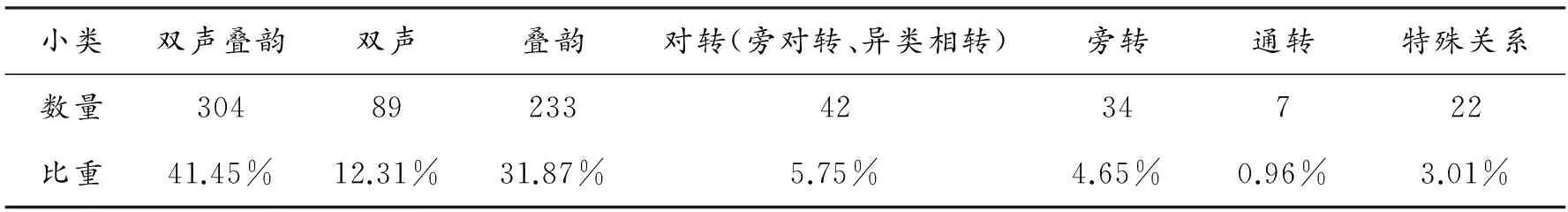

笔者统计“之言”所连接词的形音义关系前,去除4例待考情况*待考有4例:“難釋,闕疑。之言濳也”(1984:20卷一上釋詁);“縞之言然也”(1984:227卷七下釋器);“之言比附也”(1984:305,卷九下釋水);“踦之言傾也”(1984:80卷三上釋詁),共有731例。将其按“双声叠韵”(即声叠韵同)、“双声”(即声叠韵转)、“叠韵”(即声转韵同)、“对转”(旁对转、异类相转)(即声转韵对转、韵旁对转、韵异类相转)、“旁转”(即声转韵旁转)、“通转”(即声转韵通转)、“特殊关系”等分出若干大类,建立资料库,用EXCEL表格统计各类数量比例。如下:

表1 《广雅疏证》训诂术语“之言”声韵关系及其数量比例

由上可知,在《广雅疏证》训诂术语“之言”声韵关系中,“双声叠韵”所占比重最大,有304例;其次是“叠韵”关系,有233例;再其次是“双声”关系,有89例;最少的为“通转”关系,只有7例。可见,《广雅疏证》训释术语“之言”在声韵关系上表现了训释词与被训释词间双声或叠韵的特点。

二、“之言”来源以王念孙原创为主,辅以文献特别是郑《三礼》注

731例“之言”文献,有王念孙自己发明的,也有来自前代学者的训诂成果。现将王念孙自己发明的称为“原创性”的,将来自前代学者训诂成果的称为“继承性”的,据统计,“原创性”的“之言”有697例,占95.35%。可见王念孙在《广雅疏证》中使用的“之言”主要是原创性的。

“继承性”的“之言”共有34例,占4.65%。具体如下。

双声叠韵部分有10例:

郑注《大学》云:“戾之言利也。”[1]8

《祭法》:“远庙为祧。”郑注云:“祧之言超也。”[1]12

《大雅·常武》笺云:“敬之言警也。”敬、警、憼声近而义同。[1]13

《玉藻》:“疾趋则欲发而手足毋移。”郑注:“移之言靡迤也。”移与迤古亦双声。故郑众读迤为移。[1]70

鞮者,《王制》:“西方曰狄鞮。”郑注云:“鞮之言知也。”[1]78

《墉风·君子偕老》传:“审谛如帝。”正义引《春秋运斗枢》云:“帝之言谛也。”[1]86

《周官·媒氏》注云:“媒之言谋也。”[1]112

郑注《士冠礼》云:“絇之言拘,以为行戒。”是也。[1]224

《少牢馈食礼》注云:“俎,距,胫中当横节也。椇之言句曲也。”《明堂位》正义云:“枳椇之树,其枝多曲桡。”故陆机《草木疏》云:“椇曲来巢。”殷俎足似之也。[1]268

双声部分有6例:

《小雅·天保篇》:“无不尔或承。”郑笺云:“或之言有也。”或即邦域之域。域、有一声之转。[1]6

《学记》:“不兴其艺,不能乐学。”郑注曰:“兴之言喜也,歆也。”[1]33

郑注《曲礼》云:“死之言澌也。”[1]40

《说文》:“甈,康瓠破罂也。”徐锴《传》曰:“康之言空也,破则空也。”[1]46

《大雅·生民篇》:“载燔载烈。”郑笺云:“烈之言烂也。”[1]49

《表记》郑注云:“役之言为也。”[1]326

叠韵部分有15例:

郑注《礼器》云:“致之言至也。”[1]7

察者,《书大传》云:“祭之为言察也。”察者,至也,人事至,然后祭。[1]7

《周官·天府》注云:“禄之言谷也。”[1]8

《礼器》:“天地之祭,宗庙之事,父子之道,君臣之义,伦也。”郑注云:“伦之言顺也。”[1]9

《王制》:“有虞氏养国老于上庠。”郑注云:“庠之言养也。”[1]16

《士丧礼·下篇》注云:“赙之言补也,助也。”[1]51

《曲礼》注云:“富之言备也。”[1]71

《礼器》:“君子之于礼也,有摲而播也。”郑注云:“摲之言芟也。”[1]73

《周官·掌戮》:“杀王之亲者,辜之。”郑注云:“辜之言枯也。”[1]74

《文选·长门赋》注引《七略》云:“雅琴者,琴之言禁也,雅之言正也,君子守正以自禁也。”[1]110

《白虎通义》云:“丧之言下葬之也。”[1]113

《明堂位》:“天子负斧依。”郑注云:“负之言背也。”[1]133

程瑶田《通艺录》:“……剑首名镡。镡之言蕈也。是于于者非蕈之形乎。”[1]264

《祭法》云:“燔柴于泰坛,祭天也,瘗埋于泰折,祭地也,用骍犊埋少牢于泰昭,祭时也,幽宗,祭星也,雩宗,祭水旱也,四坎坛,祭四方也,山林川谷邱陵,能出云,为风雨,见怪物,皆曰神,有天下者祭百神,诸侯在其地则祭之,亡其地则不祭。”郑玄注:“坛之言坦也,坦明貌也。”[1]288

诸、旃,之也。皆一声之转也。诸者,之于之合声,故诸训为之,又训为于。旃者,之焉之合声,故旃训为之,又训为焉。《唐风·采苓》笺云:“旃之言焉也。”[1]139

对转部分有1例:

《汉书·景帝纪》:“高庙酎,奏《武德》《文始》《五行》之舞。”颜师古注:“张晏曰:‘正月旦作酒,八月成,名曰酎。酎之言纯也。至五帝时,因八月尝酎会诸侯庙中,出金助祭,所谓酎金也。’师古曰:‘酎,三重酿,醇酒也,味厚,故以荐宗庙。’”[1]248

旁转部分有2例:

《礼运》:“龙以为畜,故鱼鲔不淰。”郑注云:“淰之言闪也。”[1]83

《北堂书钞》引《春秋说题辞》云:“酒之言乳也。”《太平御览》引《春秋元命包》云:“文王四乳,是为含良。善法酒旗,布恩舒明。”宋均注云:“乳,酒也。”[1]248

从内容上看,这34例“之言”中,内容主要来自《礼记》,有21例,其次是《诗经》。从“之言”发明者来看,这34例“之言”以郑玄笺注为主。

可见《广雅疏证》所引继承性“之言”文献以汉魏为主,所引汉魏以后文献极少。汉魏文献又以郑玄所注《三礼》为主。这说明王念孙在《广雅疏证》“之言”训释中吸收继承了不少汉魏时代的训诂材料。

三、“之言”形音义关系复杂多样

731例“某之言某也”文献,去除特殊形式(某之言某某也)*特殊形式即“A之言A也”。,共有709例。将这709例“之言”前后连接的音形义关系及数量比例,讨论如下。经考,《广雅疏证》“之言”双声叠韵有303例。其中形体关系上,同声符部分有204例,同形符部分有17例,形体相异部分有82例。在同声符部分,声符为训释字有83例,声符为训释字和被释字共同部分有112例,声符为被释字有9例。在声符为训释字部分,同源关系有61例,义近有12例,假借字有3例,古今字有2例,异体字有4例,逆音有1例。在声符为训释字和被释字部分,训释字和被释字同源有89例,义近有17例,义远有2例,假借字有3例,正俗字有1例。在声符为被释字部分,同源有6例,义近有1例,假借字有1例,古今字有1例。在同形符部分,同源有15例,假借关系有1例,古今字关系有1例。在形体相异部分,同源有49例,义近有28例,同义有1例,义远有1例,假借有1例,状形有1例。

在双声部分,同声符有27例,同形符有8例,形体相异有56例。在同声符27例中,声符为训释字有4例,声符为训释字和被释字共同部分有21例,声符为被释字有2例。在声符为训释字4例中,同源有2例,义近有2例。在声符为训释字和被释字共同部分的21例中,同源有17例,义近有3例,义远有1例。在声符为被释字部分中,同源有1例,义近有1例。在同形符8例中,皆为同源关系。在形体相异的56例中,同源有33例,义近有20例,义远有1例,假借有1例,状形有1例。

在叠韵关系的231例中,同声符有107例,同形符有13例,形体相异有111例。在同声符部分,声符为训释字有27例,声符为训释字和被释字共同部分有75例,声符为被释字有5例。在声符为训释字部分,同源有21例,义近有4例,古今字有1例,拟音有1例。在声符为训释字和被释字共同部分的75例中,同源有61例,义近有13例,假借有1例。在声符为被释字的5例中,同源有3例,义近有2例。在同形符部分,同源有12例,义近又1例。在形体相异部分,同源有77例,义近有32例,假借、古今字各1例。

在对转(旁对转、异类转)41例中,同声符有10例,同形符有2例,形体相异有29例。在同声符10例,声符为训释字有1例,且为假借字关系,声符为训释字和被释字共同部分有9例,其中6例同源,2例义近,1例义远。同形符2例主要是义近关系。形体相异的29例中,同源18例,义近10例,义远1例。

在旁转35例中,声符为训释字和被释字共同部分有4例,其中有2例同源,2例义近。声符为同形符关系有2例,1例同源,1例同义。形体相异有29例,其中21例同源,7例义近,11例同义。

在通转8例中,3例同声符,其中2例同源,1例义近。形体相异有5例,同源有4例,义近有1例。

再从意义关系上看,709例“之言”关系中,同源有509例,义近有161例,同义有3例,义远有7例,假借字有13例,古今字有6例,异体字有4例,正俗字有1例,拟音有2例,状形有3例。

具体讨论如下:

1.双声叠韵部分。

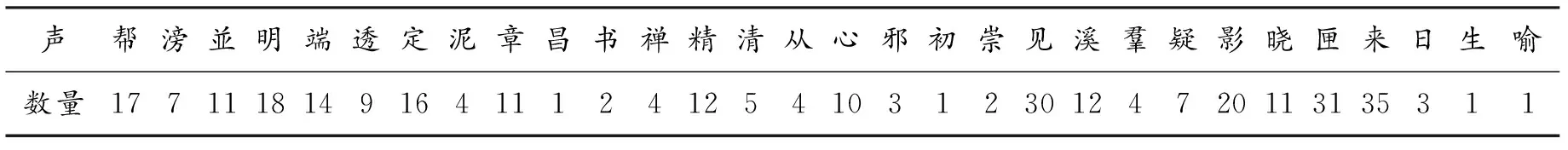

(1)在双声叠韵关系中,双声的“声”以来母最多,其次是匣母和见母,双声叠韵的“韵”以元部最多。

“声”的数量如表2。

匣母属喉音,来母属半舌音,对于二纽居多的原因,钱坫在《诗音表·序》中说,“通声者何?喉音也。喉何以谓通声?喉则会,生声之母。诸声为子,母以统子也。……何以通之?与出送收皆谐,故通之。……来音者,声之归宿。凡人生而有声,喉音即具而归宿必于来。来又声之所自生也。”[2]喉音为通声,是“生声之母”,来音,是“声之归宿”,“发于喉而归宿于来”,所以匣母和来母居多。

表2 “之言”双声叠韵中“声”的具体数量

双声叠韵的“韵”以元部最多,有45对,其次是阳部,有28对,再其次是鱼部,有20对,最少的是冬部、觉部,都只有1对。

(2)在双声叠韵部分,字形关系以拥有共同声符为主,以共同形符或不同形体为辅。

据考,字形结构有关的有223例,其中同声符有206例,同形符17例。字形结构无关的有82例。字形结构有关的比重最大,其中同声符比重最大。由于声符多表意,且多具有示源功能,因此大量用同声符词语来训释。这也是因声求义的重要特征。

(3)在双声叠韵部分,训释字和被释字拥有共同声符时,该声符可能是训释字,也可能是被释字,还有可能是训释字和被释字有共同构件,词义关系比较复杂。如表3:

表3 同声符时,声符与两个词形音义关系统计

①声符示源的功能采用王宁、李国英的说法,曾昭聪在《形声字声符示源功能述论》(曾昭聪《形声字声符示源功能述论》,合肥:黄山书社,2002年)一书中也采用此说。所谓声符示源,即“声符显示形声字所记录的词的源义素的作用”(李国英《小篆形声字研究》,北京:北京师范大学出版社,1996年,31页),为讨论的方便,源义素,本文称为共同义素。

②“单纯示声”是从与训释字和被释字的词义关系来说的。黄焯在《形声字借声说》一文中提出“凡形声字所从之声,未有不兼义者,其有义无可说者,或为借声”。我们这里拟从声符的本音本义出发,讨论声符与训释字和被释字的形音义关系,对声符“借声说”暂不做讨论。但黄焯的这一提法很有启发性。

由上可知,在同声符206对音义关系中,声符为训释字和被释字共同部分(沈兼士称为“以两双声母之形声字相训释”[3]82)的有114对,声符为训释字(沈兼士称为“以声母释形声字”[3]82)的有83对,声符为被训释字(沈兼士称为“以形声字释声母”[3]82)的有9对。可见,声符为训释字和被释字共同部分的量最多。

在声符为训释字时,声符有示源示声功能的有61例,如舫——方、膀——旁、幋——般等。

声符为训释字和被释字共同部分中,声符示源示声的有35例:僄——飘(“票”为共同声符)、坏——胚胎(“不”为共同声符)等。声符示源示声,则训释字和被释字同源。

声符为训释字和被释字共同部分中,声符单纯示声的有77例*李国英:“我们说声符是系联同源字的重要线索,而不是像清人那样把声符作为同源词的外在标志,认为凡同声符的形声字皆同源。这是因为我们认为声符有单纯示音的和具有示源和示音双重功能的两类,只有双重功能的声符本质上才是示源的,这类声符的示源功能才不是由示音功能附带产生的偶然巧合,而是造字时人们的自觉选择。”(李国英《小篆形声字研究》,北京:北京师范大学出版社,1996年,64-65页)这样就把声符示源示声和声符单纯示声两种情形出来了。,其中训释字和被释字形音义关系比较复杂。具体有如下几点:

正俗字关系有1例:柎——跗。义远有2例:腜——媒、墓——模。假借有3例:瘨——颠、錧——管、效——校。

声符为被释字有9例,其中声符与训释字同源有6例:疑——拟议、暮(莫)——冥漠、帝——谛、写——泻(通用)、冈——纲、勺——酌(通用)。其他情况有3例:有1例属假借,即酋——遒;有1例属古今字关系,即敬——警;有1例属于义近:差——磋(借义与本义义近)。

(4)双声叠韵情况下,在拥有共同形符和形体相异的两部分中,词义关系以同源为主,义近为辅。

2.双声部分。

(1)“声”的比重上,双声部分与双声叠韵部分相似,以来母和匣母最多。

把术语“之言”所包含的两个词间声类相同,韵类有相转关系的称为双声。双声有93例,声类情况如表4:

表4

可知,匣母所占比重最多,有15对,其次是来母,有13对。这种情况与“之言”双声叠韵相似。

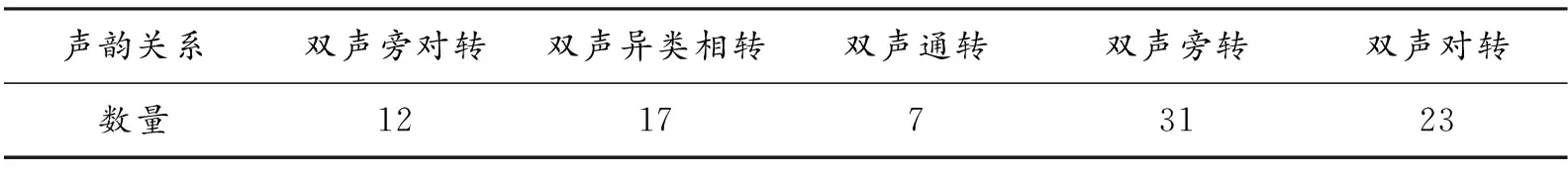

声韵关系如表5:

表5

可知,双声中,韵转关系以旁转为主,有31例。其次是对转,有23例。

(2)双声情况下,形体结构以字形相异为主,同声符为辅,与双声叠韵情况不同。

双声部分91例中,字形结构有关的有35例,其中同声符的有27对,同形符的有8对。字形结构相异的有56对。可见,双声部分字形结构以字形相异为主。

(3)双声情况下,词义关系总体以同源为主,义近为辅。双声同声符有27条。其中声符为训释字和被释字共同构件的最多,有21例,声符为训释字的有4例,声符为被释字的有2例。

声符为训释字和被释字共同构件的21例中,训释字和被释字词义关系有同源、义近等。其中同源有17例,如媥——翩、耚——披等。义近有3例,且主要是本义与借义义近:慛——摧、较——皎、骸——核。义远有1例:“氀——搂”。氀,《说文》无此字。氀,来母鱼部。《广雅》:“氀,蘮也。”[1]251搂,来母侯部。《说文》:“搂,曳聚也。从手娄声。”[6]氀指毛布,搂指曳聚,毛布与曳聚之间关联较远。

声符为被释字有2例,词义关系中,同源假借有1例,即“医——翳”。义近有1例,“莫——慔”。

双声同形符有8例,词义关系都是同源:慁——患、溽——濡、蘂——蕤、陵——隆、蘤——芛、烈——烂、柯——干、膹——肥。

3.叠韵部分。

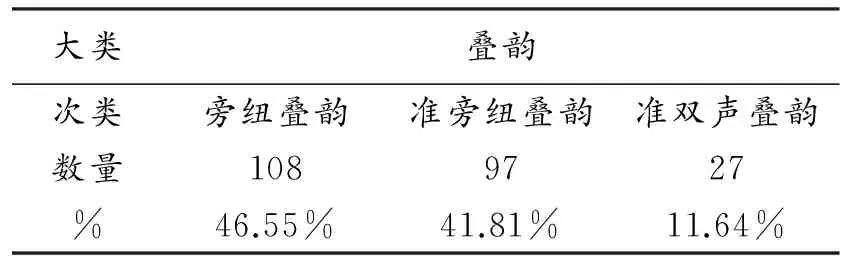

(1)叠韵部分以元部叠韵为主,声转以旁纽为主。把叠韵声转称为叠韵。叠韵有231例,据考,“之言”叠韵韵类关系分布中,以元部最多,有31例,其次是鱼部,有29例(见表6)。

表6

叠韵情况下的声转关系见表7。

可见,叠韵情况下的声转关系以旁纽为主,其次是准旁纽。准双声的比重较少。

表7

(2)叠韵部分,以字形结构有关为主,形体相异为辅。前者又以同声符为主。

叠韵形体关系中,字形结构有关的有120例,字形结构相异的有111例。在字形结构有关的情况中,同声符有107例。说明叠韵形体结构关系中,以字形结构有关为主,字形结构相异为辅。字形结构有关中,又以同声符为主。

(3)叠韵情况下,词义关系也以同源和义近为主。叠韵同声符有107例。声符为训释字和被释字共同构件共有75例,声符为训释字有27例,声符为被释字有5例。

声符为训释字和被释字共同构件,声符仅示声的有59例。词义关系比较复杂,有同源、义近等特点。

其他有1例:池——施。池、施属于音近假借,词义无关。

声符为训释字和被释字共同部分,声符有示源示声功能的有16例,如俾——庳、俎——苴、梯——次第等。

声符为训释字有27例。词义关系有同源、义近、其他三种。

声符为被释字有5例,词义关系有同源3例,义近2例。

叠韵同形符有13例。词(字)义关系有同源、义近两种。

同源有12例,如禨——祈、角——触等。义近有1例:璺——衅,属于本义与借义义近。

4.对转,旁转,通转部分。

(1)对转、旁转、通转情况下,以形体相异为主。统计可知,在对转(旁对转)字形关系中,字形结构相异的有29例,字形结构相关的有12例。字形结构相关中,有11例属于同声符问题,只有1例是同形符问题。旁转字形结构中,字形结构有关的情况有6例,其中同声符只有4例,同形符只有2例。字形结构相异的有28例。通转有8例,字形结构相异的有5例,字形结构有关的有3例即同声符情况。

5.其他部分。“之言”特殊关系有“A之言AB也”8例、“A之言BA(也)”9例、“A之言AA(然)也”5例。前两种主要是复音节合成词释单音词,后者主要是重叠式合成词释单词。黄焯在《古今声类通转表》中说,“双声叠韵之源是叠字,叠字即单字。”[7]这种形式也类似于以本字释本字。但是,“以本字释本字之法,有违于以已知推未知之训诂原则(虽释者与被释者词性有动静之别),故虽远见于古籍而其后渐废”[8]2。《广雅疏证》“之言”叠字训单字不多,或许与此有关。

6.总体分析。从形体关系上看,字形结构有关的共有397例,形体相异的共有312例。说明“之言”连接的两个词之间以字形结构有关为主,字形结构相异为辅。在字形结构有关的情况下,同声符部分有355例,同形符部分仅有42例。说明字形结构有关时,以同声符情况为主。同声符的总量超过了字形相异的总量。说明“之言”连接的两个词之间多有共同的声符。具体到各个部分,在双声叠韵、叠韵关系中,字形结构有关的情况都超过了字形相异的情况,而在双声、对转、旁转、通转关系中,字形结构有关的情况略低于字形相异的情况。说明声叠韵同时,“之言”条件下,字形间的共性增大。在双声叠韵、双声、叠韵关系中,字形结构有关时,同声符的情况远高于同形符的情况。这些都显示了“之言”条件下,“音——形”之间的相互联系相互制约的关系。

词义关系上,“之言”连接的两个词之间词义关系有同源、义近、义远、同义等关系。数据显示,同源的量最大,有509例,占71.79%。义近有161例,占22.7%。其他情况量也不多。说明“之言”连接的两个词词义关系上多同源。具体到各个部分,同源的比重也较大。在双声叠韵302例中,同源有218例,占72.43%。双声93例中,同源有63例,占67.74%。叠韵231例中,同源有174例,占75.32%。对转41例中,同源有25例,占60.98%。旁转35例中,同源有24例,占68.57%。通转8例中,同源有5例,占62.5%。在双声叠韵同声符203例中,同源有155例,占76.35%。在双声同声符28例中,同源有21例,占75%。在叠韵同声符107例中,同源有79.44%。显示了双声叠韵或者双声、叠韵与各自同声符情况下,同源比重呈正相关的特点。同声符包含声符示声示源的两种可能。段玉裁在《说文解字注》中论及“声”与“义”的关系,“声与义同原,故谐声之偏旁多与字义相近,此会意形声两兼之字致多也。”[5]2声与义同原,即声符示声示源。说明“之言”条件下,“音——义”关系具有双重性。一方面,声叠韵同可能同源,另一方面,在声叠韵同的条件下,“之言”连接的两个词具有了相同声符后,更有可能同源。张志樵在《王念孙训诂述评》一文中对汉字承担的语言义的区分,认为汉字承担的语言义有“所辖义”和“使用义”的不同,“所辖义”即“词典义”,“使用义”受人们用字规范的制约。[9]这种说法是合适的。“所辖义”与“所辖义”之间的义近关系,我们称为同源,而“使用义”和“使用义”之间的义近关系,我们称为义近。从数据中可见,《广雅疏证》“之言”术语更多的显示了“所辖义”(即本义)间的关系。

“之言”功能多样,不单纯是疏通词义,显示同源,还有校勘版本、辨明文字俗体等作用,如表中假借字、古今字、异体字、拟音、正俗字、状形等情况, 需具体分析。

[1] 王念孙.广雅疏证[M].南京:江苏古籍出版社,1984.

[2] 钱坫.诗音表·序[M]//严式诲.音韵学丛书:第九册.北京:国家图书馆出版社,2011:544-545.

[3] 沈兼士.右文说在训诂学上的沿革及其推阐[M]//沈兼士学术论文集.北京:中华书局,1986.

[4] 孙诒让.墨子间诂:卷四兼爱下第十六[M]//诸子集成:第四册.北京:中华书局,2006:75-76.

[5] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[6] 许慎,说文解字[M].徐铉校定.北京:中华书局,2013:254.

[7] 黄焯.古今声类通转表[M].上海:上海古籍出版社,1983:291.

[8] 沈兼士,右文说在训诂学上之沿革及其推阐[M]//葛信益,启功.沈兼士学术论文集.北京:中华书局,1986:2.

[9] 张志樵.王念孙训诂述评[J].四川师范大学学报(社会科学版),1992(2):95.

(责任编辑:李天喜)

2016-04-06

江西师范大学博士科研启动金项目(6424);江西师范大学青年成长基金项目;江西省高校人文社科项目(YY1525)

李福言(1985- ),男,江苏徐州人,江西师范大学文学院讲师,文学博士。

H109.2

A

2095-4824(2016)05-0037-08