地震属性分析在深水浊积水道刻画中的应用

2016-11-18蔡文涛高云峰

乐 靖, 田 楠, 蔡文涛, 高云峰

(中海油研究总院 开发研究院,北京 100028)

地震属性分析在深水浊积水道刻画中的应用

乐 靖, 田 楠, 蔡文涛, 高云峰

(中海油研究总院 开发研究院,北京 100028)

开发初期, 由于缺乏钻测井资料,难以刻画深水浊积水道的发育期次,砂体内部叠置关系认识不清,导致油田开发效果不佳。为了表征深水浊积水道的发育期次和内部充填结构,对深水浊积复合水道期次划分和边界识别进行了研究,在传统的地震属性分析基础上,形成了应用地震属性分析技术识别深水浊积复合水道边界和期次划分的新思路。首先进行属性优选,采用谱分解和多属性融合的技术手段,结合地层切片分析,综合测井资料来刻画深水浊积复合水道边界和期次,这对复合水道砂体叠置关系和连通性的认识有很大的帮助,指导了油气田开发方案的设计以及优化。

深水浊积水道; 多属性分析; 谱分解; 地层切片

0 引言

深水油田开发初期, 由于钻井成本高,井数量有限,难以通过测井资料认清储层特征,对井间的储层非均质性和砂体展布特征的认识更多地依赖地震数据。然而深水浊积水道特有的形成条件和沉积环境使其内部伴生复杂的水道砂体,岩性和地层厚度在纵、横向上变化大,给水道发育期次解释及水道内部充填结构和演化特征、沉积相展布、高分辨率层序地层研究带来极大困难。在开发初期,希望尽可能精细地表征砂体的空间展布、砂体之间的叠置关系,以便设计出最合理、高效的开发方案,提高经济效益。针对油田开发生产的迫切需求,基于传统的地震属性分析技术,探索研究了应用地震多属性分析技术识别深水浊积水道边界及期次划分的新思路,采用解释性处理提高地震资料品质,进行属性优选,采用谱分解和多属性融合的技术手段,结合地层切片分析,综合测井资料来刻画深水浊积复合水道边界和期次,该技术思路在实际应用中取得了较好的效果。

1 应用思路及关键技术

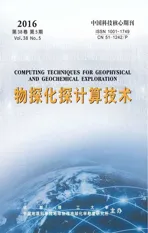

地震属性是经过加工之后的地震数据,能够从不同角度形象地反映地下的构造特征和储层特征[]。因此,地震属性分析是地震解释的重要技术手段,传统的地震属性分析主要是优选某一种属性来研究地下的储层特征,由于地震资料本身的多解性,这种做法也具有较大的不确定性。不同的敏感属性在反映储层特征上各有优缺点,对这些敏感属性综合分析,可以有效综合各种敏感属性的优点反映储层信息,降低地震资料的多解性,更有效地识别深水浊积水道的边界和展布规律。将地震多属性分析技术应用到深水浊积水道边界识别及期次划分的新思路如图1所示,主要步骤如下:①分析地震资料品质,明确浊积水道的地震响应特征,对地震资料做解释性处理,为下一步工作提供高信噪比的地震数据;②以地震资料同相轴为基本等时地层单元, 结合沉积地层认识,建立等时地层格架;③提取地震属性,分析属性对复合水道的响应,优选若干复合水道的敏感属性;④谱分解地震沿层属性,并采用RGB融合技术融合谱分解的地震属性,初步识别复合水道的边界和内部情况;⑤提取地层切片,分析复合水道内部次一级水道的沉积演化规律,认清各支水道之间的叠置关系;⑥综合前面属性分析及地层切片分析的认识,结合水道在地震剖面的响应特征和测井、沉积相的认识,精细解释复合水道内部的各支次一级水道。

图1 地震多属性分析在深水浊积水道期次划分中的应用思路Fig.1 Application of seismic multi attribute analysis in the sub division of deep water turbidity channel

这一技术思路中的关键技术为:

1)地震资料解释性处理技术。地震资料中的噪音降低了资料的信噪比,掩盖或降低了储层在地震属性中的响应特征,影响地震属性分析的效果。因此在提取地震属性之前,先对地震资料做解释性处理,进一步压制地震资料中的噪音,提高资料的信噪比。采用的技术方法主要有中值滤波及扩散滤波,①中值滤波可以有效去除地震资料的随机噪音;②扩散滤波能有效增强异常体的显示(增强断层、沉积体、特殊岩性体的显示)。采用地震资料解释性处理技术,能有效去除随机噪音,增强断层和沉积体的显示,提高地震资料的信噪比,为地震属性分析提供一个良好的数据基础。

2)等时地层格架建立技术。等时地层格架能够更好地避免常规地震切片中存在的穿时问题[2],在地震资料同相轴为基本等时地层单元的假设下, 结合沉积地层认识,通过井震标定赋予地震同相轴对应的地质层序界面的意义,根据地震资料同相轴产状变化进行层位解释。为提高层位解释精度,采用层位自动追踪技术,为下一步分析提供精细的等时地层格架。

3)谱分解技术。深水浊积水道的厚度变化很快,在水道边界砂体变薄,而地震数据的分辨率有限,难以精确识别水道边界的薄砂体并刻画水道边界。不同厚度的砂体其地震振幅在横向上是有差异的,谱分解技术基于振幅的差异,寻找对薄砂体有最好反映的频率切片,在平面上结合沉积相和测井信息分析水道砂体的展布和边界[3]。因此,采用谱分解技术,可以有效地识别深水浊积水道,并刻画深水浊积水道的边界。

4)RGB(红、绿、蓝三原色融合显示)融合技术。地震资料本身存在的多解性导致进行单一属性分析时不确定性较大,为了降低属性分析的不确定性,不能仅依靠一种属性进行分析。由于不同的属性能够分别从不同的角度反映地下的储层特征,把这些对储层响应较敏感的属性进行综合显示分析,能够综合各种属性的优势,突出储层的响应特征,降低单一属性分析的不确定性,RGB融合技术就是一种能将多种属性融合起来进行综合分析,能够有效降低单一属性显示的不确定性的技术方法[4]。将多种属性以RGB模式融合显示之后,相比单一属性显示,能更好地反映砂体内部的细节变化,结合沉积模式能更好地分析砂体的叠置关系和展布范围[5]。对于深水浊积水道,仅仅依靠单一属性的分辨率很难识别,而基于多种地震属性,通过RGB颜色融合技术,可以大大增强复合水道的视觉异常,减少单一地震属性的多解性,可以大幅度提高深水浊积水道的识别精度。

5)地层切片技术。在属性分析过程当中,仅局限于地震属性本身,不结合沉积学的观点和知识进行属性分析是难以真正认识储层的变化的,由此提出了地层切片技术[6-7]。地层切片技术要求以沉积学的观点去认识不同时期的属性变化,有助于更有效地认清沉积体的沉积演化规律,以及刻画沉积体的期次和边界。地层切片的参考界面是不随频率而变化的等时地震同相轴,因此地层切片最接近于等时,适用于非席状、非水平的不规则地层,充分考虑了地层厚度的横向变化,克服了穿时带来的不足,可以有效地识别深水浊积水道,刻画深水浊积水道内部的非均质性。

2 实际应用效果

研究区位于西非的刚果盆地,盆地内发育了世界第二大规模的深水扇-刚果扇。研究区位于中新世刚果扇北部,目的层为上中新统。中新统目的层段主要发育深水浊积水道、远端朵叶体和半深海泥岩3种沉积相,且以侵蚀冲刷面为层序界面,大面积发育的复合水道为层序底部,半深海泥岩密集段为层序顶部[9]。储层段是大面积发育的复合水道,水道数量繁多,期次复杂,相互切割,内部关系难以理清;水道内储层非均质性强,横向变化大,同一水道内地震反射特征相似,但井上的含砂率相差较大。开发初期井少,多期、多支水道间砂体叠置关系和连通性需要有效刻画,以便于设计合理、高效的开发方案。针对生产需求,在研究区探索研究应用地震多属性分析技术识别深水浊积水道边界及期次划分的新思路。

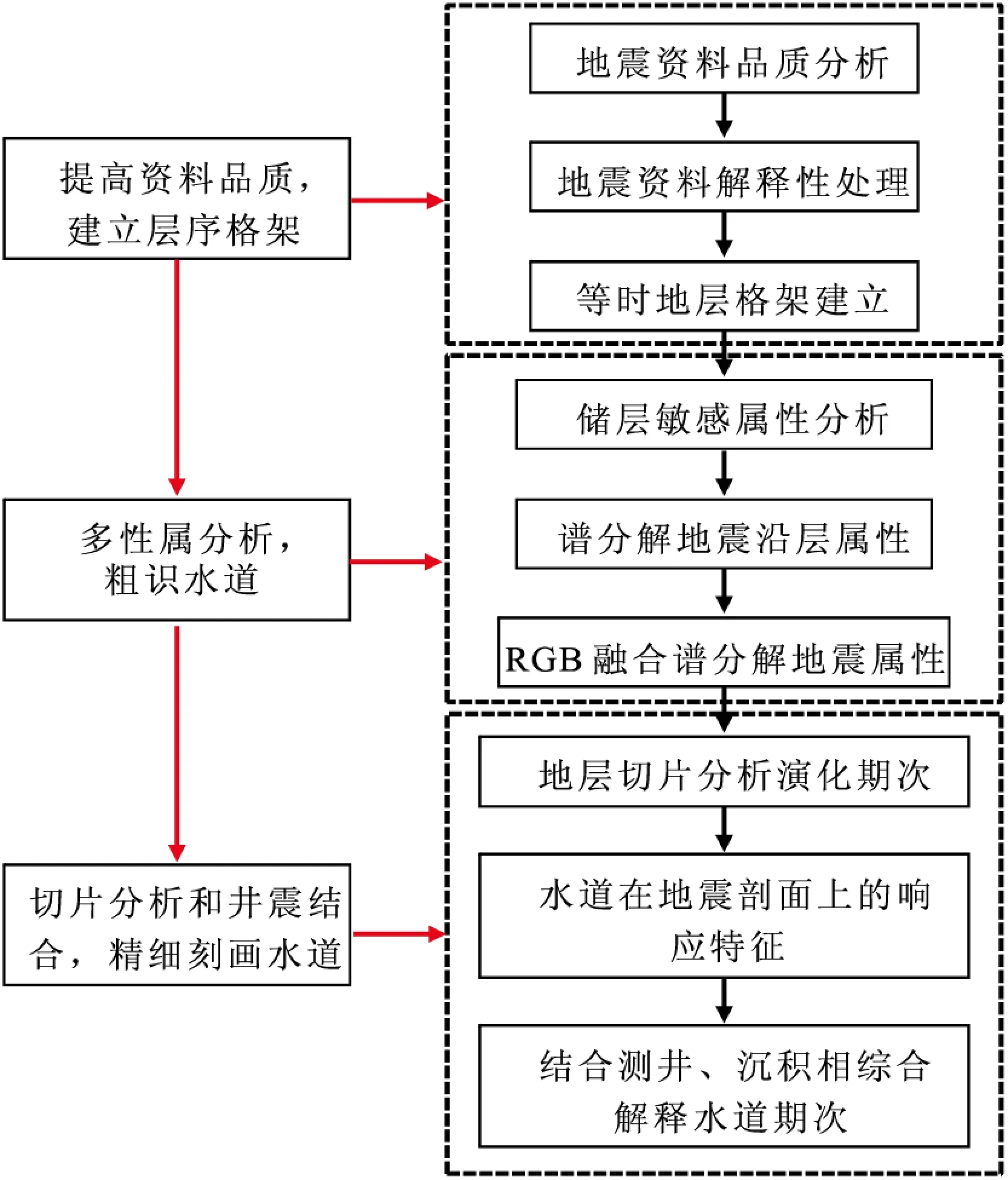

2.1 地震资料解释性处理

研究区的地震资料信噪比较低,随机噪音模糊了断层、复合水道的边界,影响属性分析的精度。需采用地震资料解释性处理技术对地震资料进行处理,从图2可以看出,处理之后,去除了随机噪音,提高了资料的信噪比,增强了断层、复合水道边界,降低了属性分析的多解性,提高了属性识别复合水道的精度。

图2 解释性处理前后相干切片对比图Fig.2 Comparison of coherent slices before and after interpretation processing(a)处理前相干切片;(b)处理后相干切片

2.2 对深水浊积水道边界进行识别

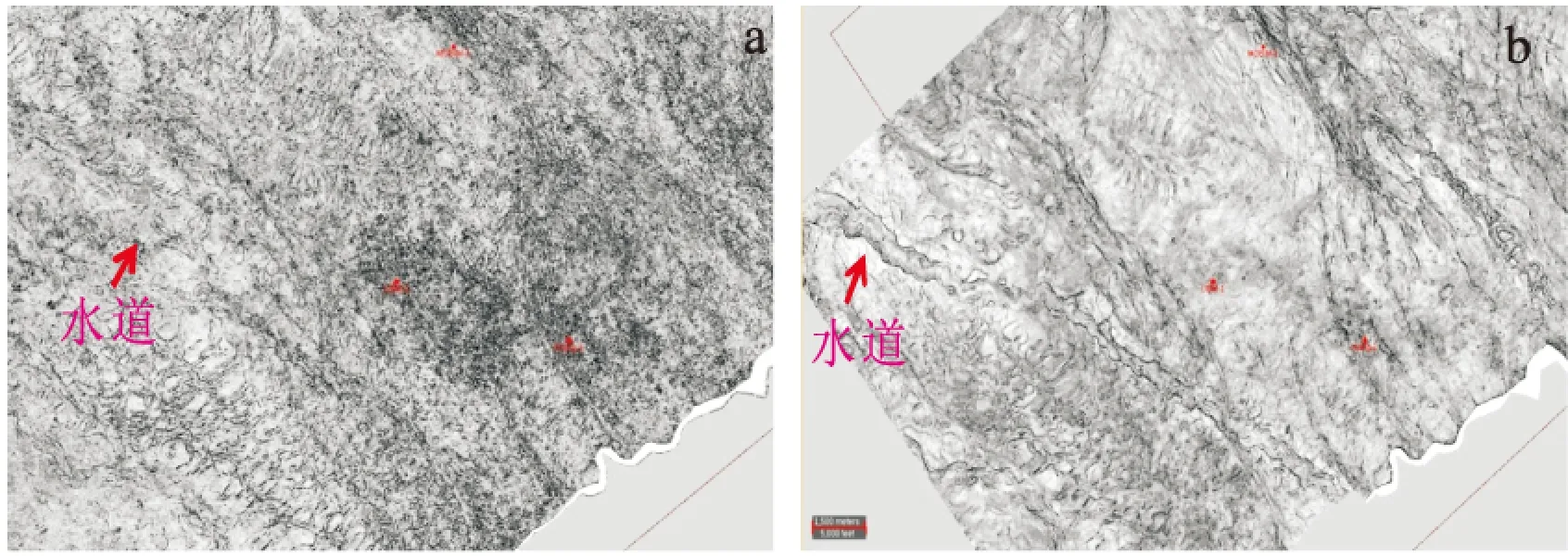

与周围的泥岩的弱反射特征相比,深水浊积水道主要表现为强振幅、中低频的杂乱发射,形成在泥岩中高频弱反射背景上的强的丘状或透镜状反射结构。因此提取振幅、频率、相干等属性能有效地反映水道的变化,识别水道砂体与泥岩的边界。图3分别展示了目的层段沿层相干切片,以及20 Hz、30 Hz、40 Hz、50 Hz的目的层段沿层相干切片。相干切片能在一定程度上刻画较大级次的水道复合体,但是难以刻画水道主体,而单频相干切片能更好地刻画水道主体。由图3可以看出,当频率为20 Hz、30 Hz时,水道的主体及边界非常清楚,断层比较清晰,频率增大到40 Hz、50 Hz时,水道边界逐渐变模糊。因此频率为30 Hz的沿层相干切片能较好的识别各期水道的主体及边界。不同频率的相干切片

图3 20 Hz、30 Hz、40 Hz、50 Hz的沿层相干属性Fig.3 Coherence properties along the horizon of 20 Hz、30 Hz、40 Hz、50 Hz(a) 20 Hz;(b) 30 Hz;(c)40 Hz;(d) 50 Hz

在水道识别上各有优缺点,如果仅通过其中某一频率的相干切片识别水道边界,不确定性较大且对水道内部的变化表征得不够精细,因此优选不同频率体融合显示[8]。如图4所示,将谱分解得到的10 Hz、40 Hz、70 Hz不同频段的数据分别用为R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)三原色进行融合显示,清楚地刻画了水道的边界, 并对水道内部的非均质性有一定程度地反映, 较常规属性更精细地刻画了浊积水道的边界以及内部的细节变化。

2.3 水道发育期次的划分。

水道复合体通常由多期次一级水道构成,采用谱分解、RGB融合技术之后,可以识别水道复合体的边界,并认识到次一级水道之间具有复杂的相互叠置、切割关系,为了进一步精细刻画水道期次,采用了地层切片技术[9]。

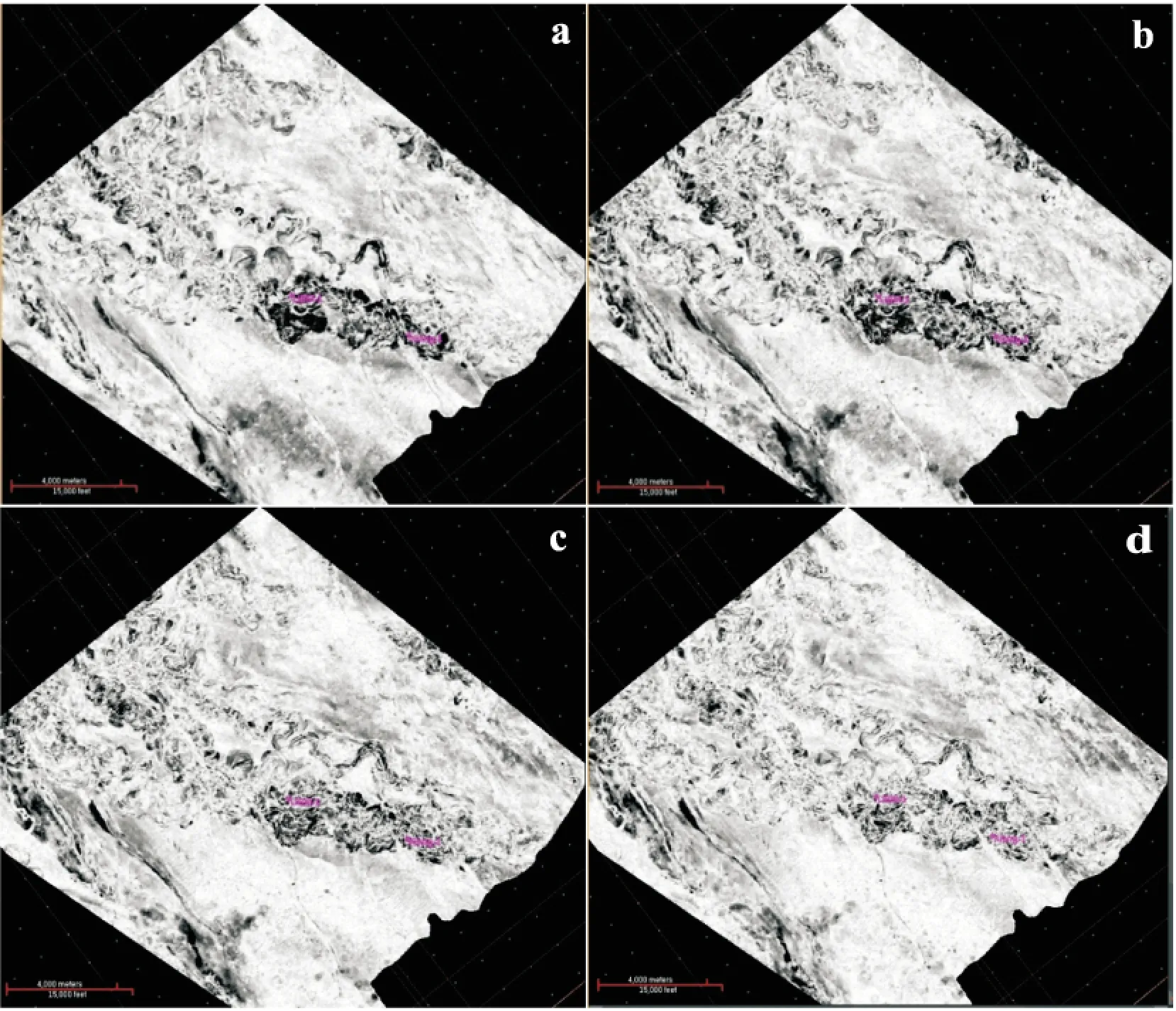

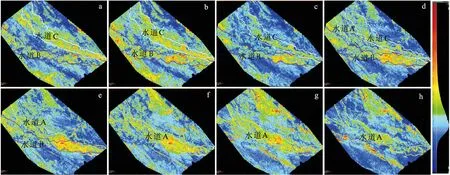

将复合水道的顶底面作为参考层,按照8等分内插得到8张地层切片,并沿切片提取均方根属性。从图5可以看出,按照从老至新排列后观察到的复合水道内部期次的展布、演化特征为:

图5 水道发育情况在地层切片上的反映Fig.5 Channels development reflected in the strata slices(a)地层切片1;(b)地层切片2;(c)地层切片3;(d)地层切片4;(e)地层切5;(f)地层切片6;(g)地层切片7;(h)地层切片8

1)在地层切片1上显示的红黄色及黄绿色强振幅反映了两期水道的存在,主要发育了两支北西—南东向水道B和C的雏形,水道内部显示为蓝色背景下的红黄色及黄绿色斑点分布,即富泥质背景下的砂岩零星分布。

2)在地层切片2上,水道B、C的轮廓开始变得清晰,水道边界比较清楚,内部振幅增强,红黄色的强振幅增多,两支水道在南东方向相互叠置和切割,在北西方向两支水道是分开的。

3)在地层切片3上,水道B、C在北西向的振幅变弱,南东向的振幅较强,红黄色斑点较多,两支水道在南东方向依然相互叠置和切割,两支水道在北西方向是分离的,边界清晰。

4)在地层切片4上,水道B、C在北西向的振幅稍微变强,红黄色斑点增多,而且在两支水道之间出现了第三支水道A的雏形。水道A在北西向的振幅较弱,它是在水道B、C之后形成的,在南东向它与水道B、C的顶部相互叠置、切割。在北西向水道A、B、C的边界比较清楚,相互之间是分离的。南东向的振幅最强,水道A叠置在水道B的上方,从平面上看两支水道在南东向几乎重叠。

5)在地层切片5上,水道C基本消失了,水道B在北西向的振幅变弱,振幅颜色偏向于蓝色,水道B也在逐渐消失;水道A变得更清晰,振幅也在逐渐增强,振幅颜色偏向于红黄色。在南东向水道A的振幅最强,以红黄色斑点为主,水道A叠置在水道B的上方,从平面上看两支水道在南东向几乎重叠。

6)在地层切片6上,水道B基本消失了,水道A的边界比较清晰,振幅比较强,振幅颜色以红黄色为主。

7)在地层切片7上,仅有水道A存在,水道边界仍然清晰,水道内部是弱振幅背景下的强振幅斑点分布,往南北两个方向振幅变弱。

8)在地层切片8上,水道A在南北两个方向的振幅变得更弱,以蓝色的弱振幅为主,仅有水道中部的振幅较强,以红黄色斑点为主,这表明水道A也在逐渐消失。

从这8个地层切片可以看出,各次一级水道的发育演化规律为:水道B和C几乎同时出现,接着水道A发育;水道复合体内部由多期次一级水道构成,后期水道对已有水道存在一定程度的切割和叠置;将切片按时间顺序排列,能识别出各个次一级水道的发育期次,明确各个水道之间的切割、叠置关系。

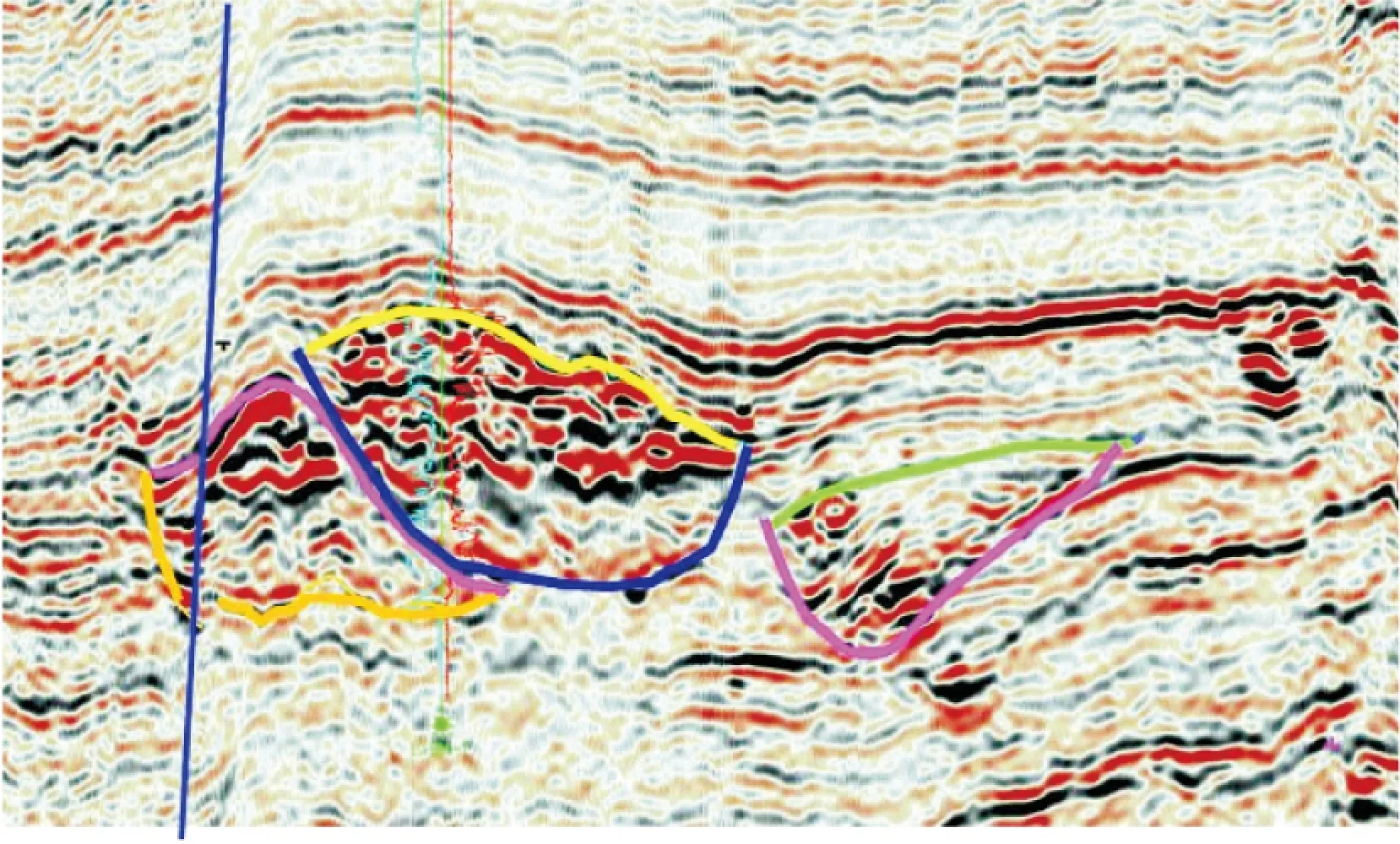

2.4 井震结合解释水道期次

根据前面从地层切片分析得到的水道发育演化规律,结合从岩心分析、测井资料分析得到的沉积模式的认识,在地震资料上开展水道期次解释,解释出水道的期次及展布特征。如图6所示,从图6可以看出,水道的地震响应是杂乱无章的中强反射,外形呈透镜状,水道内部反射频率低,连续性差。该复合水道是侵蚀-加积混合型水道,垂向叠加,侧向叠置。结合地层切片得到的水道发育演化规律,将复合水道解释为3个次一级水道,利用多属性的分析结果相互验证,增强了结果的可靠性。

图6 地震剖面上的水道解释结果Fig.6 Interpretation results of the channel on seismic profile

3 结论

通过对传统的属性分析技术进行优化组合,相位、相干、振幅等属性有效地识别和刻画了深水浊积复合水道,创新的地震多属性分析思路在实际应用中取得了良好的效果。研究的主要认识如下:

1)深水浊积水道由于特有的形成条件和沉积环境使其内部伴生复杂的水道砂体,岩性和地层厚度在纵、横向上变化大,对应的地震反射通常是杂乱无章的中强反射,仅依靠单一的地震属性难以解释水道发育期次及内部结构,采用地震多属性分析的新思路,从提高资料的信噪比入手,结合各种多属性分析的技术手段能够有效地刻画水道的发育期次及内部结构。

2)相干属性经过分频、RGB融合处理后,对复合水道的边界识别更清楚,对复合水道的内部结构也有了更清晰地反映。

3)地层切片是在不随频率变化的等时地震同相轴之间线性内插形成的,所提供的地质信息更接近于等时,克服了时间切片和沿层切片的不等时带来的不足,使地质体和沉积体的识别更加精确、合理,清晰地刻画了水道的发育期次和演化规律。

4)深水浊积复合水道内部通常由多期次一级水道构成,后期水道对已有水道存在一定程度的切割和叠置。将地层切片按时间顺序由老到新排列,能识别出水道的发育期次和演化规律,再结合测井相,可以精细解释次一级水道,明确次一级水道间的叠置关系及连通性,为开发方案的设计提供精细的储层描述成果。

[1] CHOPRA S, MARFURT KJ. Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization[C].Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2007:1-7.

[2] 朱筱敏,董艳蕾,胡廷惠,等.精细层序地层格架与地震沉积学研究——以泌阳凹陷核桃园组为例[J].石油与天然气地质,2011,32(4):615-624.

ZHU X M ,DONG Y L,HU T H,et a1.Seismic Sedimentology Study of Fine Sequence Stratigraphic Framework:a Case Study of the Hetaoyuan Formation in the Biyang Sag[J].Oil&Gas Geology,2011,32(4):615- 624.(In Chinese)

[3] 刘喜武,宁俊瑞,刘培体,等.地震时频分析与分频解释及频谱分解技术在地震沉积学与储层成像中的应用[J].地球物理学进展,2009,24(5):1679-1688.

LIU X W,NING J R,LIU P T,et al.Seismic Time Frequency Analysis for Frequency Decomposition With Applications to Seismic Sedimentology and Reservior Imaging[J].Progress in Geophysics,2009,24(5):1679-1688. (In Chinese)

[4] 曹鉴华.RGB混频显示技术及其在河道识别中的应用[J].勘探地球物理进展,2010,33(5):355-358.

CAO J H.RGB Color Blending and Its Application In Channel Recognition[J].Progress in Exploration Geophysics,2010,33(5):355-358.(In Chinese)

[5] 姜秀娣,翁斌,刘亚茹,等.分频混色技术在高精度地震解释中的应用[J].地球物理学进展,2013,28(2):0882-0888.

JIANG X D,WENG B,LIU Y R,et al.Application Of Spectral Decomposition RGB Plotting Technique For Spectral Components in High Accuracy Seismic Interpretation[J].Progress in Geophys.2013,28(2):0882-0888. (In Chinese)

[6] ZENG H L, BACKUS M M,BARROW KT ,et al.Office Stratal Slicing, Part I: Realistic 3-D Seismic Model[J].Geophysics, 1998,63( 2) : 502-513.

[7] ZENG H L,HENRY S C AND RIOLA J P.Stratal Slicing, Part II: Real 3-D Seismic Data[J].Geophysics,1998,63( 2) : 514-522.

[8] 郎晓玲,彭仕宓,康洪全,等.利用多属性体分类技术预测扇三角洲砂体[J].西南石油大学学报:自然科学版,2010,32(1):57-62.

LANG X L, PENG S M, KANG H Q, et al.Predict Fan Delta And Body by Using Multi-attributes Volume Classification Technology[J].Journal of Southwest Petroleum University : Science & Technology Edition, 2010,32( 1 ) :57-62. (In Chinese)

[9] 谢清惠,邓宏文.地层切片技术在中新统刚果扇中的应用[J].大庆石油地质与开发,2013,32(6):135-140.

XIE Q H,DENG H W. Application Of Strata Slicing Technique In Miocene Congo Fan [J].Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing, 2013,32(6):135-140. (In Chinese)

Application of seismic attribute analysis in the sub division of deep water turbidity channel

LE Jing, TIAN Nan, CAI Wen-tao, GAO Yun-feng

(CNOOC Research Institute Development Research Institute, Beijing 100028,China)

In the early stage of development, it is difficult to describe the development period of the deep water turbidity channel and the internal structure of the sand body because of the lack of logging data, which leads to the poor development of the oilfield. In order to characterize the developmental period and internal structure of the deep water turbidity channel, it is studied that how to identify the boundary and internal structure of the deep water turbidity composite channel. Based on the traditional seismic attributes analysis, a new method for identifying the boundary and stage division of the deep water turbidity composite channel is formed by using seismic attribute analysis. Attribute optimization, adopting spectral decomposition and multi attribute fusion, strata slice analysis, and combining logging data to characterize the boundary and internal structure of the deep water turbidity composite channel. This is help to know superimposed relationship and connectivity of deep water turbidity composite channel, which is to guide the design and optimization of oil and gas field development plan.

deep water turbidity channel; multi attribute analysis; spectral decomposition; strata slice

2015-08-30 改回日期:2015-10-08

乐靖(1984-),男,硕士,从事地震综合解释,E-mail:lejing@cnooc.com.cn。

1001-1749(2016)05-0686-06

P 631.4

A

10.3969/j.issn.1001-1749.2016.05.19