汉语复杂名词短语指称性质的儿童习得研究

2016-11-18吴庄邵士洋

吴庄,邵士洋

汉语复杂名词短语指称性质的儿童习得研究

吴庄,邵士洋

(广东外语外贸大学英语语言文化学院,广东广州,510420;湘潭大学外国语学院,湖南湘潭,411105)

汉语中包含数量词和修饰语的复杂名词短语有两种可能的词序:修饰语位于数量词之后、名词之前(“内修饰名词短语”);修饰语位于数量词之前(“外修饰名词短语”)。前者既可定指又可不定指,而后者只能定指。采用诱导产出法和图片验证法分别考察汉语儿童的语言产出和理解,发现5岁以前儿童没有掌握复杂名词短语的指称性质,他们极少使用外修饰名词短语指称定指个体,也未习得该词序不允许不定非实指解读的知识。研究结果总体支持文献中有关表达定指性的句法手段晚于词汇/形态手段习得的观点。儿童因为外修饰名词短语生成机制的复杂性及该类短语在语言输入中较少出现等原因而较晚习得其指称性质。

复杂名词短语;词序;定指性;实指性;汉语儿童

一、引言

一语习得过程中,儿童不仅需要掌握形态句法(Morpho-syntax),还需认知形态句法与语义间复杂的投射关系,即句法−语义接口知识。以名词短语①(以下简称NP)为例,它们的指称性质(Referential properties),如定指性(Definiteness)和实指性(Specificity)②等,由其形态句法编码[1−6]。这意味着儿童在习得NP的形态句法知识时,也面临将这些知识与NP的指称性质匹配起来的任务。

句法−语义接口知识的儿童习得近年来受到学界广泛关注。针对英、德、法及西班牙语等印欧语言的一语习得研究发现,幼儿在使用NP时一开始并未掌握其指称性质。比如,4岁以前的儿童尚存在用包含定冠词的NP表达不定实指的现象,他们对于句法位置对NP指称的制约作用也不敏感[7−8]。

汉语③NP的指称性质既与词汇/形态有关(如数词标记不定指,指示词标记定指),又与句法位置有关(如主语一般定指,而宾语倾向于不定指)[9−12]。一语习得研究发现,汉语儿童的早期语言中就存在丰富的NP结构类型,他们也较早掌握了不同形式NP的指称性质,对句法位置与指称之间关系的掌握则相对较 晚[7, 13−15]。

然而,现有研究均未涉及汉语中包含数量词和修饰语④的复杂NP。这些复杂NP的内部词序与定指性之间也存在清晰的对应关系:修饰语位于数量词之后、名词之前的NP,即文献中所说的内修饰短语(Inner Modifier Nominal,IMN,如(1)a),倾向于不定指;而修饰语位于数量词之前的NP,即外修饰短语(Outer Modifier Nominal,OMN,如(1)b)⑤,只能定指。

(1) a. 两把蓝色的雨伞

b. 蓝色的两把雨伞

汉语儿童是否能产出这两种不同词序的复杂NP?他们是否掌握这些复杂NP的指称性质,即IMN可以不定指,而OMN只能定指?本文将通过行为实验尝试回答上述研究问题。我们认为,该研究有助于全面了解汉语定指性标记的儿童习得,深化对于儿童语言中句法−语义接口的认识。

二、NP内部词序与指称

IMN和OMN的分布不同。IMN不能出现在主语位置,如(2)a,而OMN不受此限制,如(2)b;相反,IMN能出现在存在结构中,如(3)a,OMN则不能,如(3)b[12, 16−17]。

(2) a. ??两个戴眼镜的学生走了进来。

b. 戴眼镜的两个学生走了进来。

(3) a. 有两个戴眼镜的学生在听我的课。

b. *有戴眼镜的两个学生在听我的课。

一般认为,汉语主语位置的NP指称确定的、已知的事物[9−10],而存现结构存在定指效应(Definiteness Effect),不允许定指成分出现[18]。上述分布差异说明IMN可以不定指,而OMN只能定指。

语义上,IMN允许实指和非实指解读,而OMN仅允许实指解读⑥。(4)a既可以理解为“有两位努力的学生受到了每位老师的表扬”(实指解读)也可以理解为“每位老师都表扬了(可能不同的)两位努力的学生”(非实指的数量解读)。而(4)b只有第一种理解。

(4)a. 每位老师都表扬了两名努力的学生。

b. 每位老师都表扬了努力的两名学生。

只有不定指成分才有实指和非实指之分,定指成分只能实指[6]。上述观察说明OMN是定指成分。IMN和OMN的这一差异借助限制焦点标记“只”可以进一步突出。

(5) a. 张三只见到两个戴眼镜的学生。

b. 张三只见到戴眼镜的两个学生。

(5) a有两种理解:一是“张三只见到两个戴眼镜的学生,而不是其他数量的戴眼镜的学生”。至于张三是否还见到别的人或事物,与句子的真值无关。也就是说,“只”限制的是数量词“两个”,这时IMN表达数量,为非实指解读;二是“张三只见到两个戴眼镜的学生,除此之外没有见到其他人或事物”。这时,“只”限制整个NP“两个戴眼镜的学生”,IMN指称个体,为实指解读。相反,(5)b只允许“只”限制整个NP “戴眼镜的两个学生”,而不允许其限制NP中的数量词“两个”。也就是说,OMN只能有实指义,而不能有数量义。为了进一步说明这一差异,设想以下语境:张三见到了两个戴眼镜的学生和一个不戴眼镜的学生。在这一语境中,如果取非实指的数量解读,(5)a为真,反之,如果取实指解读,则其为假。但在相同语境中,(5)b只能为假。

IMN和OMN在话语功能方面也存在差异。前者一般用于具体的、在话语中具有高凸显度的对象,其主要话语功能是描述(Characterization);而后者则用于抽象的、凸显度低的对象[19]。

总之,IMN和OMN在分布、语义解读及语篇功能方面的差异说明复杂NP的结构与定指性之间存在对应关系。研究汉语指称的习得不能忽视儿童对复杂NP指称性质的认知。下面我们从语言产出和理解两方面考察。

三、实验

(一)受试

受试为从某高校子弟小学和幼儿园选取的120名儿童,按年龄分为3~4岁组(3;10⑦),5~6岁组(6;1),7~8岁组(7;9)和9~10岁组(10;0)。每组各30人,男女各半。30名非语言专业本科生作为对照组参加了实验。所有受试均以普通话为主要语言。语言产出和语言理解实验间隔一星期进行。

(二)产出实验

1. 方法和设计

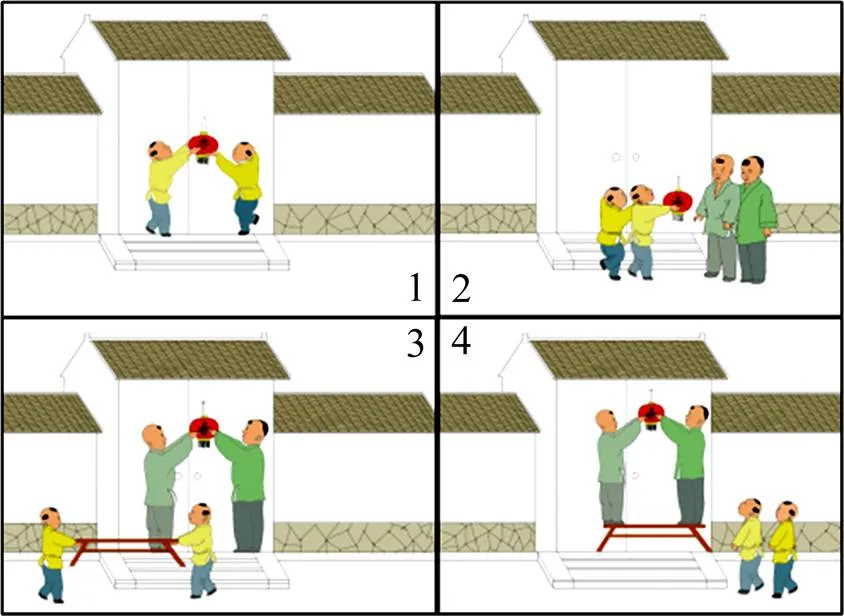

实验采取诱导产出法(Elicited Production),即为受试提供目标结构所需的语用环境,诱导其产出该结构。IMN一般用于引入新的指称对象(不定指对象),而OMN则只能用于说话人已知的指称对象(定指对象)。此外,使用OMN有一个前提条件,即语境中存在不具有修饰语描写的特征的同类个体。比如使用“戴眼镜的两个学生”时,语境中还应该有相关的不戴眼镜的学生。基于这一点,我们设计了三组图片作为诱发材料,图1为其中一组示例。需说明的是,因为“一”相比于其他数词在句法语义方面具有特殊性[11],包含“一”的OMN存在更多的限制[12, 20],故本研究的图片中每类角色都采用两个角色,如图1中高个的男孩和矮个的男孩。

图1 产出实验诱发材料示例

实验过程如下:由主试邀请受试参与一个看图说话的游戏,任务是将每组图片中的故事讲述给另一名蒙着眼睛的研究者听。受试被告知,因为蒙着眼睛,听者完全不清楚图中发生的事情,因此讲述需尽可能详细。这一设计确保受试假定图中的角色对听者而言未知,因而首次提及时为不定指对象。为了诱发修饰语的使用,主试先将两组角色介绍给受试,并指明其区别性特征。以图1为例,主试说:“你现在要讲的是发生在几个男孩之间的故事,你看,这两个男孩比较矮,那两个男孩比较高,你现在跟这个姐姐讲,他们都做了什么呢?”受试讲述完毕后,主试要求听者回述受试讲述的故事,并请受试评判其听得是否认真。该环节是为了降低观察者效应(Observer’s paradox),让受试感觉自己是测试者而非被测者。每名受试讲述3个故事,耗时约15分钟,全程录音、录像。

实验完成后,研究者转写所有受试讲述的故事,并对指称各类角色的NP形式进行标记,然后采用CLAN[21]和SPSS22.0进行分析。

2. 实验结果

我们将指称新个体(不定指)和已知个体(定指)的NP形式分别进行统计⑧。

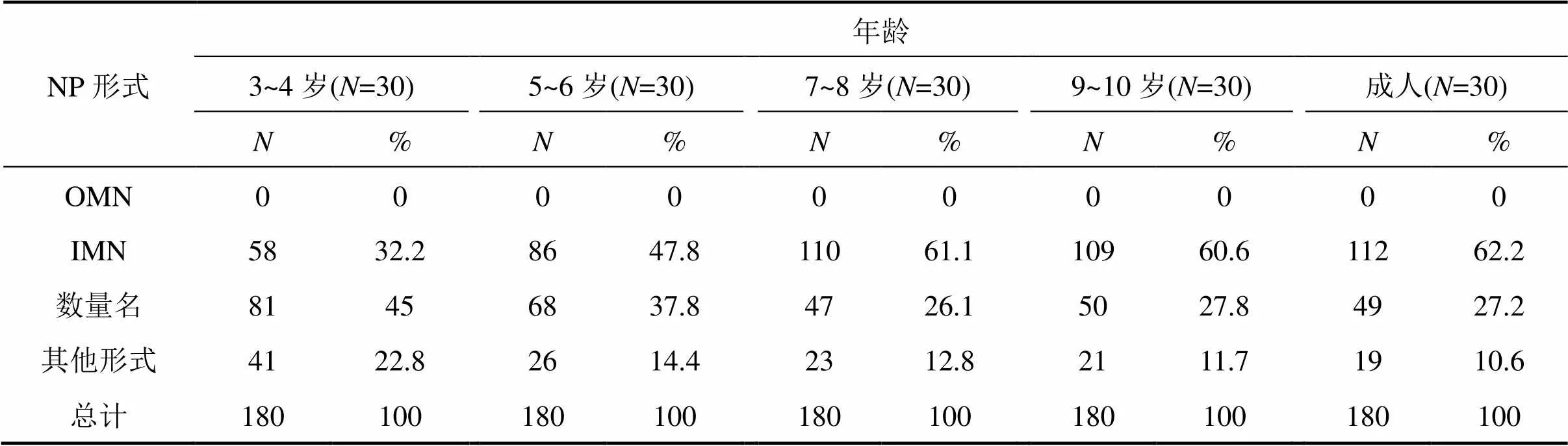

表1说明,各组受试在引入不定指个体时都没有使用OMN。受试使用IMN指称不定指个体的比例大致随年龄增长而提高,从3~4岁组的32.2%增至成人组的62.2%。而无修饰语的数量名比例则大致呈下降趋势,从3~4岁组的45%降至成人的27.2%。方差分析显示,年龄对于受试选择IMN((4, 145)=7.703,=. 000)和数量名((4, 145)=5.191,=.001)表达不定指的比例均有显著的主效应。具体地讲,3~4岁组儿童与5~6岁组儿童差异不显著(>.05),与7~8岁、9~10岁组儿童以及成人之间差异均显著(IMN表不定指<.01,数量名表不定指<.05)。而5~6岁组儿童与7~8岁、9~10岁组儿童以及成人之间差异则不显著(>.05)。进一步观察语料得知,这是因为较小的儿童在引入第一组对象(如图1中的矮个的男孩)时较少使用修饰语,IMN主要被他们用于引入第二组对象(如图1中的高个的男孩)⑨,例如:

(6)有两个男孩想挂灯笼,可是他们太矮了,挂不上去,这时,又有两个高的男孩走了过来……(4岁组)。

此外,各年龄组均有少量使用光杆名词、指量名甚至专有名词指称新个体的情况,如(7)~(9)。

(7) 两个小朋友想挂灯笼,但是太矮了挂不上去,就请了人来帮忙……(成人组)。

(8) 有两个小男孩去挂灯笼,可是他们够不着。一会儿,又来了另外两个高个子……(7岁组)。

(9) 小明和小李要给门上挂灯笼,但他们不够高。他们在想办法的时候,从那边走过来两个高个的男孩……(5岁组)。

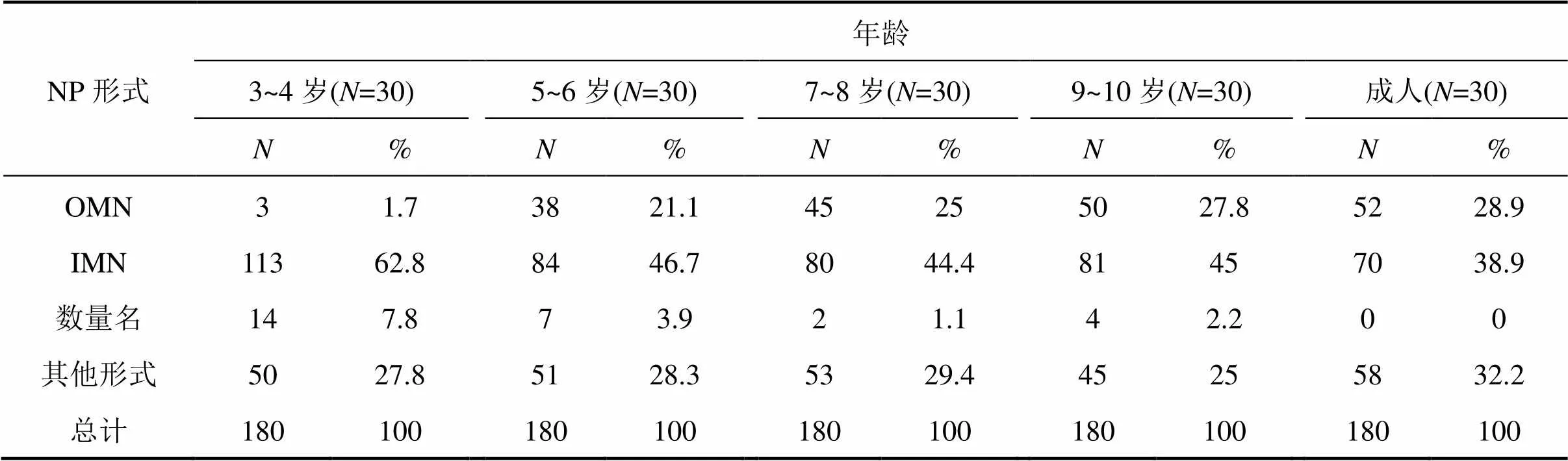

表2显示,各组受试指称定指个体时均使用了OMN,方差分析表明年龄对于受试选择OMN表达 定指的比例存在显著的主效应((4, 145)=13.864,=.000)。3~4岁组儿童表达定指时使用OMN的比例仅为1.7%,比5~6岁、7~8岁和9~10岁组儿童及成人显著较低(与5~6岁组比较<.01,与其余各组比较=.000)。而其余各组间均无显著差异。在各类NP中,各组受试用于定指个体的最主要形式是IMN。年龄对于受试选择IMN表达定指的比例同样存在显著的主效应((4, 145)=6.101,=.000)。3~4岁组表达定指时使用IMN的比例显著高于其余各组(与5~6岁组、7~8岁组、9~10岁组儿童比较<.05,与成人组比较=.000)。数量名较少用于定指个体,但年龄对其比例也存在显著主效应((4, 145)=3.606,<.01)。受试年龄越大,越不会使用数量名表达定指。除上述类型外,受试用于定指个体的NP形式还有专有名词、代名词以及指量名等。

表1 受试用于不定指个体的NP形式

表2 受试用于定指个体的NP形式⑩

上述结果说明:首先,3~4岁汉语儿童已经习得了包含数量词和修饰语的复杂NP,但主要是IMN,OMN极少出现。从语言产出来看,5~6岁儿童对于IMN表达不定指、OMN表达定指的知识与成人已无显著差异。其次,OMN在5~6岁组儿童中已经表现出能产性。儿童一旦产出OMN,受试就只将其用于定指个体,不用于不定指个体,这说明复杂NP的内部结构与其指称性质是同时习得的。然而,仅从上述实验还无法得出5~6岁以前的儿童没有掌握复杂NP指称性质的结论,因为儿童的语言产出通常晚于语言理解。低龄儿童不使用某一结构,既可能因为他们缺乏该结构所需要的语言知识,也可能因为使用该结构造成更重的认知负担,因此即使儿童拥有相关知识,也会回避使用该结构。因此,需要进一步考察语言理解,才能判断儿童是否认识复杂NP内部结构与定指性之间的关系。

(三)理解实验

1. 实验设计

实验采用图片验证法(Picture verification),具体过程如下:主试邀请受试和由另一名研究者操控的手偶长颈鹿一起看图片、听故事。在故事进展到区分IMN和OMN语义的关键场景时,由手偶说出测试句,然后主试请受试评判测试句是不是正确,以此判断受试是否接受某一解读。

关键语境的设计依据第2节所述IMN和OMN在与限制焦点标记“只”关联时的语义解读差异:“只”既可以限制IMN中的数词,又可以限制整个IMN,但只能限制整个OMN,而不能限制OMN中的数词。比如,在图2所呈现的场景中,(10)a既可以为假(IMN取实指解读),又可以为真(IMN取非实指解读),而(10)b只能为假。

(10) a. 架子上只挂着两件画了米老鼠的衣服。

b. 架子上只挂着画了米老鼠的两件衣服。

为了凸显IMN和OMN的语义差异,实验将测试句放置在倾向于数量解读的语境中。比如:长颈鹿最喜欢米老鼠了,他有好多衣服上面都画了米老鼠。今天天气好,他把衣服都拿出来晒一晒,他一共拿出去四件衣服,有三件衣服画了米老鼠,还有一件没有画。可是下午去收衣服的时候,长颈鹿看到画着米老鼠的衣服变少了(呈现图2)。长颈鹿你说说看,你看到了什么?(由长颈鹿说出实验句10a或10b)。

实验预测是:受试如果清楚IMN为不定指成分,允许非实指数量解读,而OMN为定指成分,只允许实指解读,就会在图2呈现的关键场景中将(10)a判断为正确,而将(10)b判断为错误。

每名受试听6个故事,其中3个测试句为IMN句,3个为OMN句,故事和不同测试句类型呈现的顺序在受试间平衡。

鉴于本实验设计要求受试已经掌握“只”的语义,我们进行了一个预实验,检验受试是否掌握“只”。预实验同样采用图片验证法,看受试是否在如图3所示的场景中,将测试句(11)判断为假。每名受试判断3个测试句,全部受试都通过了预实验。

(11) 架子上只挂着衣服。

2. 实验结果

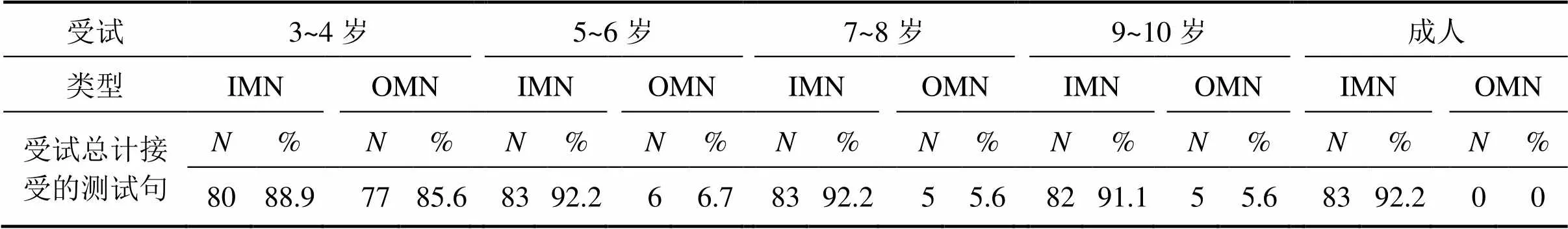

表3显示,3~4岁组儿童在实验提供的关键场景中接受IMN测试句和OMN测试句的比例均达到85%以上,两组数据之间不存在显著差别(t配对样本=.512,>.05)。也就是说,该年龄段儿童不仅接受IMN的非实指解读,也接受对OMN作非实指解读。其余各组受试对于IMN句和OMN句的判断则出现了明显差异:他们在实验情境中均倾向接受IMN句的非实指解读(接受率>90%)而拒绝接受OMN句的非实指解读(接受率<7%)。配对样本t检验显示各组在两类实验句上的差异均非常显著(=.000)。方差分析进一步表明,年龄对于受试接受IMN非实指解读的比例影响不显著((4, 145)=.569,>.05),但对于受试接受OMN的非实指解读的比例存在显著主效应((4, 145)=70.586,=.000)。3~4岁组儿童接受OMN表达非实指的比例显著高于5~6岁、7~8岁和9~10岁组儿童,以及成人(=.000)。5~6岁及更大的儿童与成人之间则无显著差异。结果说明,3~4岁时,汉语儿童尚未掌握OMN只能表达定指的知识,这一知识到5~6岁时才为儿童习得。

图2 实验关键场景

图3 预实验场景

表3 受试在关键场景中接受实验句的数量和比例

四、讨论

本研究发现,在3~4岁汉语儿童的叙述话语中已经出现包含数量词和修饰语的复杂NP,但基本都是IMN词序,OMN较少。这与Min的研究结果[13]相符。该研究表明,在3岁左右汉语儿童的语言中已经出现IMN词序的复杂NP,通常是省略中心词的形式,比如“我再给你找一个我会讲的(故事)”;该研究同样没有发现幼儿用OMN表达定指的现象。本研究还发现数量名和IMN是3~4岁儿童用来引入不定指个体的主要形式,这与Hickmann[7]及Min[13]的结果相左。上述研究中,幼龄儿童用于引入不定指个体的主要形式是光杆NP,而不是数量名。我们认为,这是因为Min[13]针对自发语料,指称对象的数目多为单个,而Hickmann[7]的实验材料中指称对象数目也为单个的缘故。在这种情况下,儿童没有必要明确说出数量词,因为光杆名词同样允许单数解读。最近,吴庄等人的研究表明,当指称对象数目大于1时,3~4岁的儿童完全能产出丰富的数量名形式[15]。

本研究也表明,3~4岁儿童没有掌握仅IMN可以不定指,OMN只能定指的句法−语义接口知识,表现在该年龄段儿童接受对OMN取非实指解读。5岁以后儿童开始较多使用OMN,而且仅用于指称已知个体。他们对OMN不能表达非实指这一语义限制的认识也接近成人水平。这说明,复杂NP内部词序作为汉语表达定指性的机制5岁以后才为儿童习得。尽管文献中尚没有针对复杂NP指称性质的习得研究结论可供直接比较,但前人有关儿童习得NP指称的研究表明,儿童早期更多采用词汇手段标记指称:他们用数词(主要是“一”)表达不定指,而用指示词(“那”/“这”)表达定指;对于语序(如主语定指,宾语倾向不定指)等汉语表达定指的其他机制则不敏感[7, 13, 15, 22]。本研究结果与这一总体趋势相符。值得注意的是,本研究还发现IMN也是汉语指称已知个体的主要形式,在故事讲述语篇中IMN比例甚至高于指量名。这一点印证了范继淹的观察,即修饰语能增加NP的定指性[23]。

为什么汉语儿童产出OMN和认识复杂NP的指称性质均较晚?我们认为这与从OMN的生成机制有关。首先,OMN是以DP为补足语(Complement)的功能范畴F的最大投射FP[12]。从习得的角度来看,这就意味要掌握OMN结构,儿童必须已经习得DP结构。但现有研究表明,儿童早期句法中并不具有完整的DP结构,而是缺乏D等功能范畴[14]。因此在此阶段,建立在DP结构之上的OMN就更难为儿童所掌握。其次,OMN中的修饰语位于FP的标志语(Spec)位置,在句法树上比指示词所在的D位置更高,但它并非基础生成于此,而是由IMN通过NP内部的修饰语移位生成,即修饰语由数量词和名词短语之间提升至该位置,OMN缺乏非实指解读以及其中修饰语的种类受限等现象也与移位有关[12, 24−25]。而语言习得中的“推导复杂性假说”(Derivational Complexity Hypothesis)认为儿童早期倾向于更为经济的句法推导,涉及移位的句法结构相比于单纯由合并(merge)生成的结构更难为儿童习得[26−27]。OMN中的修饰语经历了短语移位,因此汉语儿童对OMN的习得显著晚于IMN。另外,复杂NP的内部词序表达指称性质并非具有跨语言的共性,而是属于汉语的个性特点。根据语言习得理论,具体语言特有的知识一般晚于语言共性的知识为儿童所掌握[28]。

从语言输入来看,由OMN表达定指在汉语中并不具有强制性,甚至不是汉语表达定指的主要手段。正如本文引言中提到,汉语中表达定指性还可以借助数词、限定词等词汇/形态手段或主语、宾语等句法位置机制。而OMN语序的复杂NP在汉语中有很强的标记性,其中的修饰语所受的句法语义限制也更 多[12],因此在日常话语中较少出现。正因如此,本研究发现,直至成人阶段OMN所占叙述话语中全部定指NP的比例都只在30%左右。事实上,由于本研究所设定的语境尽可能满足了OMN出现所需的条件,这一比例在自发语料中应该更低。Lee 和Wu 等对两名普通话儿童0;6−2;6期间接受的成人儿向语(Child-directed speech)的考察发现,OMN几乎不出 现[22]。这完全可能造成儿童因为在语言输入中缺乏有效的负面证据甚至正面证据而较晚习得该结构及其语义限制。

五、结语

本研究采用诱导产出和图片验证法,分别考察了3~10岁汉语儿童的语言产出和语言理解所反映的对于复杂NP指称性质的习得。研究发现包含数量词和修饰语的复杂NP较早出现在汉语儿童的语言产出中,但5岁前主要是IMN,极少有OMN。儿童用于表达不定指的主要NP形式是数量名和IMN,用于定指的主要是IMN,而OMN表达定指在5岁后才逐渐丰富。语言理解方面,3~4岁儿童还不清楚OMN的语义解读限制,5岁以后才逐渐认识到OMN不能表达非实指。我们从OMN生成机制的复杂性对该知识较晚习得的现象进行了解释。当然,本文研究仅针对诱发语料,而未考察儿童的自发语料和成人的儿向语中的复杂NP及其指称性质,因此对于儿童习得复杂NP指称性质的过程和理据还需进一步探讨。

注释:

① 生成语言学中的DP假说认为名词短语是以功能范畴D为核心的DP。但该看法仍然存在争议,比如对于汉语名词短语的句法结构目前有两种不同认识:Li认为指称个体的汉语名词短语结构为DP,而Cheng & Sybesma则认为汉语定指名词短语结构为类别词短语ClP,而不定指名词短语为数词短语NumeralP。鉴于上述争议,本文暂且使用“名词短语”这一名称。

② 关于定指性和实指性,本文采用以下定义:如果说话人使用某一NP时,预设其所指对象可以被听话人识别,该NP为定指;反之,如果说话人没有听话人能识别NP的所知对象这一预设,则该NP为不定指。如果说话人使用某一NP时,心目中有具体的所指对象,该NP为实指;如果说话人心目中没有具体的所指对象,则该NP为非实指。

③ 指汉语普通话,下同。

④ 本文所说的修饰语限于包含“的”的修饰成分,可以是名词(如“蓝色的”)、形容词(如“努力的”)或定语从句(如“戴眼镜的”)。没有“的”的修饰成分(如“蓝”)以及非谓形容词(如“所谓的”)不能出现在OMN中。表达所有关系的成分(如“张三”的)虽然可以出现在OMN中,但一般认为它们涉及与其他修饰语不同的功能成分。

⑤ 本文使用的其他名称说明:数量名=数词+量词+名词,如“两个人”,光杆名词=名词(们),如“人”“孩子们”,指量名=指示词+(数量词)+名词,如“这人”“那两个人”,MN=修饰语+名词,如“高个的男孩”。

⑥ Li认为,数量短语既可以指称个体(individual-denoting),又可以指称数量(quantity-denoting)。指称个体的名词性成分句法结构为限定词短语DP,而指称数量的名词性成分结构上为数目短语(NumP)[1]。我们认为,根据实指性的定义,“指称数量”也是一种非实指解读。

⑦ 表示平均年龄3岁10个月,下同。

⑧ 仅统计受试用于指称图片中主要角色(如图1中的男孩们)的NP形式。

⑨ 这可能是因为限定性的修饰成分只有在需区别不同的指称对象时才有必要性。第一组个体出现时话语中并没有其他个体需要区分,因此修饰语不必出现。较小的受试在讲述故事时出于“省力”而直接使用了无修饰语的数量名,而较大的儿童以及成人则为第二组个体的出现做铺垫,提前点出了表达区别性的修饰语。对于儿童和成人在故事语篇结构中的异同,将留待今后研究。

⑩ 不同受试因为讲述故事时内容的完整程度不同,重新提及已知个体的次数存在差异。为了便于比较,本文只统计受试首次重新提及已知个体时采用的NP形式。

参考文献:

[1] Audrey Y, Li H. Argument determiner phrases and number phrases [J]. Linguistic Inquiry, 1998, 29: 693−702.

[2] Lisa Cheng. Rint Sybesma. Bare and not-so-bare nouns and the structure of NP [J]. Linguistic Inquiry, 1999, 30: 509−542.

[3] 李艳惠, 陆丙甫. 数目短语[J]. 中国语文, 2002(4): 326−336.

[4] Eser Erguvanlı Taylan. The function of word order in turkish grammar [M]. Berkely: University of California Press, 1984.

[5] Li Xuping, Walter Bisang. Classifiers in sinitic languages: From individuation to definiteness-marking [J]. Lingua, 2012, 122: 335−355.

[6] Christopher Lyons. definiteness [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[7] Maya Hickmann. Children’s Discourse: Person, space and time across languages [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[8] Ayhan Aksu-Koç, Ageliki Nicolopoulou. Character reference in young children’s narratives: A crosslinguistic comparison of English, Greek, and Turkish [J]. Lingua, 2015, 155: 62−84.

[9] Charles N. Li & Sandra Thompson. Mandarin Chinese: A functional reference grammar [M]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1981.

[10] 朱德熙. 语法讲义[M]. 商务印书馆, 1982.

[11] Chen Ping. Indefinite determiner introducing definite referent: a special use of yi ‘one’ + classifier in Chinese [J]. Lingua, 2003, 113: 1169−1184.

[12] Zhang Ning. Nominal-internal phrasal movement in mandarin Chinese [J]. The Linguistic Review, 2015, 32: 375−425.

[13] Min Ruifang. The acquisition of referring expressions by young Chinese children [D]. PhD. Dissertation. The Catholic University of Nijmegen, 1994.

[14] Thomas H, Lee T. Nominal structure in early child Mandarin [C]// Chris Wilder & Tor A. Afarli. Chinese Matters: From Grammar to First and Second Language Acquisition. Trondheim, Normay: Tapir Academic Press, 2010: 75−109.

[15] 吴庄, 黄荣, 张政豪. 汉语(不)定指标记儿童习得研究[J]. 外语教学与研究, 2015(2): 176−189.

[16] Francesca Del Gobbo. Appositives at the interface [D]. PhD dissertation. University of California, Irvine, 2003.

[17] Zhang Ning. Representing specificity by the internal order of indefinites [J]. Linguistics, 2006, 44: 1−21.

[18] James C, Huang T. Existential sentences in Chinese and (in) definiteness [C]// Eric Reuland. Alice ter Meulen. The representation of (In) definiteness. Cambridge, MA: MIT Press, 1987: 226−253.

[19] Ming Tao, Chen Liang. A discourse-pragmatic study of the word order variation in Chinese relative clauses [J]. Journal of Pragmatics, 2010, 42: 168−189.

[20] Sio Joanna Ut-seong. The encoding of referential properties in Chinese nominals. Language and Linguistics, 2008, 9: 101−126.

[21] Brian MacWhinney. The CHILDES Project: Tools for analyzing talk [M]. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2000.

[22] Thomas H, Lee T, Wu Zhuang. The scope of bare nouns and numeral phrases: An experimental study of child mandarin [C]// Yukio Otsu. The Proceedings of the 14th Tokyo Conferences on Psycholinguistics, 2013: 137− 158.

[23] 范继淹. 无定NP主语句[J]. 中国语文, 1985(5): 321−328.

[24] Lin Jo-Wang. The order of stage-level and individual-level relatives and superiority effects [J]. Language and Linguistics, 2008, 9: 839−864.

[25] Zhang Lan. Two positions of Chinese relative clauses [D]. PhD Dissertation. University of South California, 2007.

[26] Rosalind Thornton. Adventures in long distance moving: The acquisition of complex wh-questions [D]. PhD Dissertation, University of Connecticut, 1990.

[27] Celia Jakubowicz. Measuring derivational complexity: New evidence from typically developing and SLI learners of L1 French [J]. Lingua, 2011, 121: 339−351.

[28] Stephen Crain, Drew Khlentzos and Rosalind Thornton. Universal Grammar versus linguistic diversity [J]. Lingua, 2010, 120: 2668−2672.

[编辑: 胡兴华]

Mandarin-speaking children’s acquisition of referential properties of complex noun phrases

WU Zhuang, SHAO Shiyang

(Faculty of English Language and Culture, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, 510420 China; College of Foreign Languages, Xiangtan University, Xiangtan, 411105, China)

In Mandarin Chinese, when there are both a numeral-classifier and a modifier in a noun phrase, the modifier may occur either between the numeral-classifier and the head noun, or preceding the numeral-classifier. Whereas noun phrases with the former word order are ambiguous between indefinite and definite readings, those with the latter order can only be definite. Through elicited production and picture verification tasks, the present study reveals that Mandarin-acquiring children have not acquired the correspondence between nominal-internal word order and (in) definiteness before the age of 5. They rarely use outer modifier nominals for definite entities in their language production, nor do they reject the nonspecific indefinite reading of these nominals. The results are consistent with the position that the syntactic devices of (in) definiteness are acquired later than the lexical/morphological devices. It is argued that the late acquisition is due to the complexity of the derivation of outer modifier nominals and their rare occurrence in the input.

complex noun phrases; word order; definiteness; specificity; Chinese children

H030

A

1672-3104(2016)05−0188−07

2016−04−15;

2016−07−22

国家社会科学基金项目“汉语儿童语言中的句法语用接口研究”(13CYY024)

吴庄(1982−),湖南长沙人,博士、博士后,广东外语外贸大学英文学院副教授,主要研究方向:第一语言习得,形式语义学;邵士洋(1981−),男,山东德州人,湘潭大学外国语学院讲师,主要研究方向:语言习得