试论中国最早的染色纸

2016-11-17金玉红

金玉红

(河南博物院,河南郑州,450002)

·染色纸·

试论中国最早的染色纸

金玉红

(河南博物院,河南郑州,450002)

染色纸即经过染色处理的纸,纸张染色技术是较早出现的众多纸张加工技术中的一种,其目的是增加美观及防虫蛀等。本文通过总结文献记载和考古资料,综合各方观点,对纸张染色技术的起源问题进行了分析讨论。

染色纸;纸张染色技术;赫蹏;黄麻纸;尼雅黑纸

(E-mail: tsyjh2006@163.com)

作为中国古代四大发明之一,造纸术是我国古代劳动人民首创的一项科技成果,它的发明和使用对华夏和世界科学文化的发展做出了显著贡献,纸的发明在人类书写技术材料史中具有划时代的革命性意义。然而,在纸张发明之初,由于早期造纸设备比较简陋,工艺也较原始,尤其是纤维均匀悬浮的问题尚未很好解决,造纸技术在各个环节均有待完善,制作出来的纸张远不如后世纸张均匀、光洁,例如纸张纤维孔隙较大,难免出现洇水现象等,这些问题限制了纸张的普及与使用,同时也促使纸张加工技术的出现。

关于纸张加工技术的起源问题现在并未形成定论,一般认为纸张加工技术出现于东汉末期。据史料记载,汉末曹魏时人左伯首创了“妍妙辉光”的“左伯纸”。从“妍妙辉光”这一描述看,左伯纸不仅经过了砑光加工,而且砑光技术已相当成熟。李晓岑对出土于甘肃敦煌市汉代悬泉置遗址上的49片古纸进行分析发现:悬泉置遗址的每一个层位(从西汉中早期到东汉初期)发现的古纸中都出现了淀粉施胶和滑石粉涂布工艺[1]。龚德才等人也对悬泉置出土古纸进行了分析,得出纸样在抄造过程中经过了剪切与舂捣,且舂捣极其充分。而且,通过对悬泉置纸的微观形貌、元素及物相分析,确认该纸样经过了草木灰水的浸沤并且经过了加填处理,填料主要成分为钙、镁的碳酸盐和滑石粉,以植物淀粉为胶黏剂[2]。这是目前为止在古纸分析中发现最早的纸张加工证据。

纸张经过加工处理后外观精美、性能优良,适于写作、绘画,这对推动纸张代替简牍等成为主要的书写材料、文化知识的传播、艺术创作等都功不可没。纸张加工技术中有些为了修补原抄纸张在书写过程中存在的不足,如砑光、施胶、表面涂布等技术,而纸张染色技术则是出于防蛀和审美等的考虑。

1 纸张染色技术及染色纸

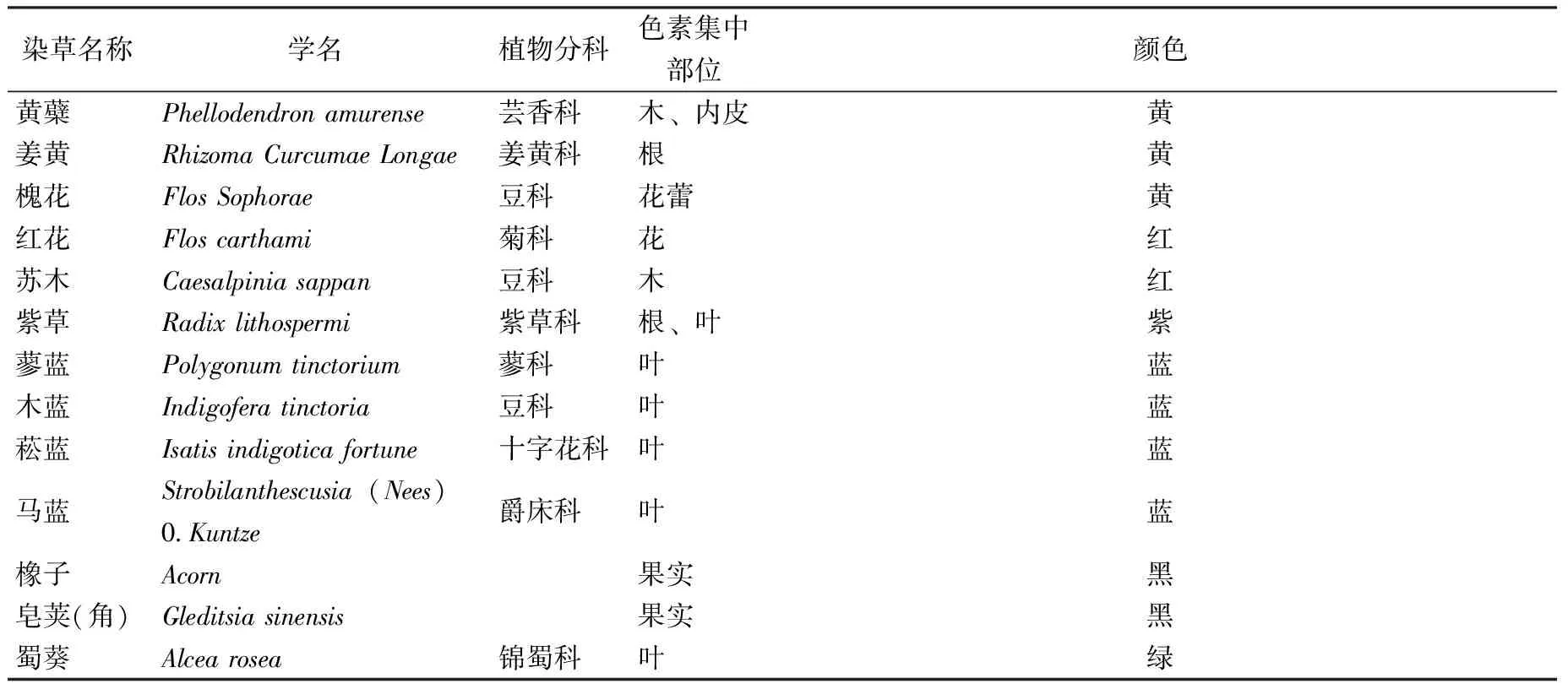

纸张染色技术,是指用染料将纸张染成不同的颜色,这样既增加了纸张的美观,而且有些染料如黄蘗、铅丹等染料可以防虫,使纸张驱虫防蠹,提高了纸张保存寿命。纸史研究学者有时也将纸张的染色技术简称为染纸技术,潘吉星、王菊华等学者在造纸史研究著作中经常使用。例如《中国造纸史》专门有一节介绍纸张染色的染纸技术、染潢技术[3]。王菊华在介绍两晋南北朝时期造纸技术的创新中也有专门的“染纸技术”一节[4]。然而,染纸技术与染潢技术是有区别的,染潢是染后纸色为黄色,而且基本可断定其染料专为黄蘗。黄蘗又名蘗木,俗称黄柏,是一种芸香科落叶乔木,其茎干内皮呈鲜黄色、味甘苦、散发微香。黄柏皮中含有小檗碱、黄柏碱、黄柏酮、黄柏内酯等化学成分,为植物性黄色染料[5]。染色纸则多指染潢外的其他色纸。根据笔者对中国历代文献资料分析整理,发现纸张染色多为草木染,染料主要包括以下几类:红色系染料有苏木、红花、芙蓉花;黄色系染料常用黄蘗、姜黄、槐花;紫色染料有紫草;蓝色主要为靛蓝;绿色为间色,可用靛蓝与其他染料调色,也可直接用绿色植物(如蜀葵),各种染料详见表1。

表1 常用植物染料一览表

除此之外,还有“万年红纸”用的矿物染料朱砂、羊脑笺用的黑色烟墨等。植物染料染色时常用的介质媒染剂主要有皂矾(青矾)、明矾(白矾)。

染色纸在古代也称为色笺。根据文献记载可知,古人将经过加工的纸称为笺纸,经施胶加工的称为蜡笺,经染色的称为色笺,涂布加工的称为粉笺,等。但是,现代学者在研究中,认为色笺与染色纸有所区别。刘庆仁在“论中国传统手工纸的制法及其特色”一文中,界定了色笺与染色纸。他认为色笺是纸张的正面有色,背面无色,即单面染色的纸张;染色纸是全幅都被颜色染透,即双面染色的纸张[6]。从笔者的研究看,这种说法并不十分合理。文献记载中“谢公十色笺”虽为色笺,但是否单面染色并不能得知,而文献记载中“葵笺”“宋笺”等都采用的是拖染法,此方法染色后纸张全幅都被染透。文献中色笺的制作方法常常是染色后砑花或描、洒金银、云母粉等而成的艺术色纸,在名称上也称为洒金笺等,如此而论,色笺并不仅仅是单纯染色的纸张了。正因如此,笔者认为,在研究中国古代纸张染色技术时,将经过染色加工的纸张统称为染色纸更为合理。

2 纸张染色技术产生的原因分析

关于纸张染色的目的及起源,胡韫玉在《纸说·染色》中描述为:古时之纸纯白而已,所谓白麻纸是也,色纸始于何代,肇于何人,其详不可得,稽而微之载籍王逸少之紫纸,石虎之五色纸,简文帝之红笺及四色笺,往往见于文人之著录。凡诸记载虽不可尽信,而纸之染色,由来已久,当非虚妄,特不甚盛耳。色纸盛于唐时,其始也,士子写经,每被虫蛀,乃冥心造意,染之以蘗,使其色黄而味苦,可以却蠹,且误字亦可以雌黄涂之,加墨其上,名曰硬黄,求利用也。盖写经之士以成书之难,故爱护之至。染色之所以保存书籍多历年,所非仅以为美观,求悦人目[7]。

纸张染色的目的之一为“悦人目”,即为审美需求,更为重要的是有利于纸张的长久保存。同时,纸张因为染色而受到文人雅士的喜爱,极大地扩展了其应用范围,甚至某些染色纸与传统礼教相结合,以颜色示尊卑。自晋代开始,不仅仅用染色纸书写官府公文、官吏奏折及抄写佛经,许多文人雅士也特别喜欢用色纸进行艺术创作。故宫博物院所藏的唐代韩滉《五牛图》使用的是黄麻纸,唐代薛涛研制的专门用来写诗的红色薛涛笺,北宋泥金《妙法莲华经》、明成化《观世音菩萨普门品经折》使用的是瓷青纸,等。

在古人日常生产生活中也大量用到染色纸。用纸制伞,以遮日避雨。《格致镜原》卷三一“伞”条引《玉屑》云:“前代士大夫皆乘车而有盖,至元魏(北魏)之时,魏人以竹碎分,并油纸造成伞,便于步行、骑马,伞自此始。”北魏时规定,红、黄伞由皇家使用,黎民百姓只能使用蓝伞[4]。 在民间有用色纸制作纸名片、纸脸谱、年画、风筝等,在特定节日中戴用彩色纸剪成各种花纹做头饰——彩胜,用色纸制作的剪纸艺术是中国最为流行的民间传统装饰艺术之一。

从古至今,民俗用纸也是染色纸应用的一大类,其中冥纸是使用量最大的一种。江西德安发掘南宋周氏墓中发现了纸钱、纸梳、纸蓖、纸答、纸刷、纸刀等明器,纸钱用黄纸剪成圆形方孔[8]。《三省边防备览·山货》记载了“制作黄表纸,加姜黄末,即成黄色”。

此外,经染色加工后的纸还可以继续加工,我国古代加工纸有许多是在染色的基础上加工形成的。彩色粉蜡笺、金粟藏经笺等加工纸是经染色、涂布、施胶等工序制作而成的。许多砑花纸是在染色基础上压以花纹而成的。金花纸是在染色的湿纸上洒以金粉、金片等再经砑光形成的[9]。 壁纸也是将纸张染色、绘以图案或印上彩色图案而成的一种艺术加工纸[10]。

可以说,染色纸的出现,不仅有其需求,而且也具备技术条件。我国很早就利用矿、植物染料对织物或纱线进行染色,并且在长期的生产实践活动中,掌握了各类染料的提取、染色等工艺技术,生产出五彩缤纷的纺织品,丰富了我国古代的物质文化生活[11]。纸张染色技术的灵感可能来源于纺织品染色技术。在纸张出现时,纺织品染色技术已经发展得相对成熟,可以说我国纺织品染色技术的发展为纸张染色技术提供了条件。从史书记载可知,东汉末及三国时期,染色已从绘画、染帛发展到染纸了。魏晋南北朝时期,我国染纸技术发展很快,染潢纸、五色纸风靡一时[4]。

3 纸张染色工艺

纸张染色自汉代开始,到隋唐代时已经出现许多不同名称的染色纸,其染色方法虽不断发展完善,而当时却未有文字传世。染纸方法直至宋明才有记载。根据上文中对各种染色纸方法的记载和分析发现,染色方法有拖染法、浸染法、刷染法、浆内染色法等。拖染法记载最多,葵笺、宋笺、松花笺及黄麻纸的记载均为拖染法。浸染法是指将纸张裁成小幅,并将一端固定,再将纸张全幅浸到染色液中,等纸张完全染色后提起晾干。纺织品染色多采用此法,《文房四谱》中所谓“蜀人造十色笺”就是这种染色法,但笔者认为此法的可操作性有待商榷。刷染法是以排笔蘸染液均匀涂在纸张上染色的一种方法,《多能鄙事》中的记载多为此法,这种方法也是书画修复时染纸最常用的方法。浆内染色法是将抄纸与染色合二为一,在纸浆槽中加入染料,纸张抄成即完成染色。文献中薛涛笺将芙蓉花汁加入纸浆中即为此法,朝鲜地区也有此法。据笔者在安徽泾县的调查,现代深色手工染色纸多用这种方法。然而,出土古代染色纸具体使用的是何种工艺,目前极少有科学分析,对古代纸质文物修复人员咨询,笔者得知有部分染成黄色的经卷采用的是刷染法,纸张上染色部分有很明显的刷痕。

4 关于最早的染色纸争议及分析

有关纸张染色技术最早的起源,王菊华在编写《中国古代造纸工程技术史》[4]时,将施胶、涂布、染纸技术归于两晋南北朝时期造纸技术的创新一节。潘吉星、刘庆仁、陈大川等人在他们造纸史研究的著作或论文中首先提到的是染潢技术[3,5,12]。总结各方观点,有关最早起源,争论焦点主要有以下几方面。

4.1 西汉——“赫蹏”

三国时期孟康认为,《汉书·赵皇后婕妤传》记载中“赫蹏”为染成红色的纸。而有关“赫蹏”,古代有3种注解:“应邵:赫蹏,薄小纸也。孟康:蹏,狄地也,染纸素令赤而书之,如今之黄纸也。颜师古:孟说非也,今书本赫字或作撃”[12]。 可见“赫蹏”究竟为何物?是否为纸?普通的纸还是经过染色的纸呢?这个争议自古就存在了。古文献研究者王竞认为“赫蹏”是纸的一个异名,可能是“”字的语源,其原始并不专指书写材料,而是泛指一切以恶絮(坏丝绵)为质地的物品,直到“” 字出现之后,它才作为纸的方音,成为了丝质书写材料的专称[13]。由此可见,“赫蹏”究竟是否为纸尚未定论,更不能说其为最早的染色纸。

4.2 东汉“潢”——染潢技术

潘吉星依据东汉刘熙《释名》中将“潢”字解释为“染纸”的记载认为,早在汉代就已有染黄纸,南北朝发展了染潢技术开始[3]。《释名》为东汉刘熙(66—141)所作。现存的《释名》总共有四卷、二十七章,但是却没有“潢,染书也”的记载。在同时期许慎著的《说文解字》中解释道“潢,积水池也,从水,黄声”[14]。 除此之外,与“潢”有关记载最早的是北魏贾思勰《齐民要术》卷三“染潢及治书法”记载:“凡打纸欲生,生则坚厚,特宜人潢。凡潢纸灭白便是,不宜太深,深则年久色暗也。如浸蘗熟,则去泽,直用纯汁,费而无益。蘗熟后,漉渣,捣而煮之,布囊压讫;复捣煮之,凡三捣二煮,添和纯,其省四倍,又弥明净” ,此记载确实为染黄纸无疑。可见,东汉染潢是否是纸张染色技术还缺乏有力证据,不能仅凭《释名》“潢,染书也”的记载就说东汉已有纸张染色技术。

4.3 葛洪造第一张染色纸——“黄麻纸”

刘庆仁在其著作和许多的论文中均提到“最早的染色纸是黄麻纸,是东晋葛洪发明的”[15]。在《中国古纸谱》中写道“黄麻纸:晋代纸名,是一种呈黄色的麻纸,质地粗厚。黄麻纸可以说是我国古代第一张染色加工纸,它的发明者是东晋著名的医药学家葛洪。黄麻纸是利用黄蘗汁染色,有防虫避蠹的功用”[16]。台湾的陈大川说“相传葛洪首用黄蘗制黄麻纸”作写经之用。染纸坊祭拜葛洪以表彰发明染色纸的功绩。

如此众说纷纭,使得纸张染色技术的起源更加扑朔迷离。究竟染色技术起源何时西汉还是东汉?是否为葛洪首创呢?带着这样的疑问,笔者查阅了古籍和相关论文及文献,获得了一些线索。

(1)《三国志》中有“黄纸”的记载

在《三国志·魏书》卷十四“程郭董刘蒋刘传”中记载:“帝纳其言,即以黄纸授放作诏”。文中帝为魏文帝(220—226),放,即刘放,字子弃,涿郡人。陈寿《三国志》的年代为280年以后,以黄纸为诏,虽不知此黄纸是否为黄蘗染色,但可以肯定陈寿作《三国志》时已有染色纸出现。并且,孟康在注解“赫蹏”时说“如今之黄纸”,孟康为三国时期曹魏著名学者,可见,三国时期已使用染黄纸。

(2)《晋书》中“黄纸”“青纸”的记载

在《晋书》中也多次出现“黄纸”“青纸”的记载。在《晋书》卷五十三“愍怀太子”记载“鄙便惊起,视之,有一白纸,有一青纸。催促云:陛下停待。又小婢承福持笔研磨黄纸来,使写”。此外,据《晋书》卷五十九“楚王玮”中记载“玮临死出其怀中青纸诏,流涕以示监刑尚书刘颂曰:受诏而行,谓为社稷:‘今更为罪。托体先帝,受枉若此,幸见申列’”。此记载“青纸”年代在公元291年,说明西晋已出现青纸等染色纸,而且是重要的宫廷用纸。

据这两条记载可知,三国已有染色纸,并且,黄纸可以诏书,西晋时期染色纸使用更加普遍,已有“黄纸”“青纸”等各种色纸。由此可确定,葛洪并非染色纸的发明人,葛洪之前已有染色纸。

最早的染色纸——尼雅东汉墓出土的黑色古纸。新疆维吾尔自治区博物馆在1959年新疆民丰县北大沙漠中的古遗址墓葬区东汉合葬墓清理简报中提到,出土“纸一小块,揉成一团,大部分为黑色,长仅4.3、宽2.9厘米”[17]。这张表面几乎全部被染成黑色的纸经李晓岑鉴定为麻纸,该纸样十分粗厚,无帘纹,厚薄不均,应为浇纸法所造,染色相对均匀且充分[18]。可以说这张尼雅纸也是迄今所见世界上最早的一张染色纸。

5 结 语

虽然在造纸技术发展史上,染色技术并未对造纸术发展起到决定性的作用,但是染色纸却在日常生活中大量使用,流传下来的许多珍贵纸质文物也是染色纸,一些其他的纸张加工技术也是在染色基础上进行的加工工艺。染色纸的研究虽然只是造纸研究中不突出的一个方面,但仍有很多问题需要进行深入研究,这些问题需要通过查阅文献记载、民间工艺调研、新考古发掘及现代分析技术等多种方法结合来寻求答案,不能仅凭一些文献记载就轻率地下定论。就目前研究的史料记载来看,毫无疑问,三国时期已有染色纸,而新疆民丰县尼雅东汉墓出土的黑色古纸则表明,至少在东汉就已经出现染色纸。但究竟有没有比这更早的染色纸,具体染色所用的染料及其工艺,还有待进一步研究。

[1] Li Xiao-cen. Study on the Unearth Ancient Paper from Xuanquan Site of Han Dynasty in Gasu[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities(Natural Science Edition), 2010(4): 7.

李晓岑. 甘肃汉代悬泉置遗址出土古纸考察和分析[J]. 广西民族大学学报(自然科学版), 2010(4): 7.

[2] YANG Hai-yan, GUO Jin-long, GONG De-cai. Study on the Relationship between Morphological Characteristics of the Fibers of Ancient Paper and Papermaking Technologies[J]. China Pulp & Paper, 2011, 30(12): 32.

杨海艳, 郭金龙, 龚德才. 古纸纤维形态特征与传统造纸工艺的对应关系[J]. 中国造纸, 2011, 30(12): 32.

[3] Pan Ji-xing. The Papermaking History of China[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2009.

潘吉星. 中国造纸史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2009.

[4] Wang Ju-hua. The Engineering Technology History of Ancient Papermaking of China[M]. Taiyuan: Shanxi Education Press, 2006.

王菊华. 中国古代造纸工程技术史[M]. 太原: 山西教育出版社, 2006.

[5] 刘仁庆. 论硬黄纸——古纸研究之七[J]. 纸和造纸, 2011, 30(4): 65.

[6] 刘仁庆. 论中国传统手工纸的制法及其特色(续一)[J]. 纸和造纸, 2010(6): 69.

[7] (清)胡蕴玉. 纸说[M]. 铅印本. 日本: 株式会社便利堂, 日本昭和16年(1941): 24.

[8] CHEN Qi-xin. Historical Investigation of Mingzhi[J]. China Pulp & Paper, 1996, 15(3): 75.

陈启新. 冥纸史考[J]. 中国造纸, 1996, 15(3): 75.

[9] 沈从文. 金花纸[J]. 文物, 1952(2): 10.

[10] 潘吉星. 中国古代加工纸十种——中国古代造纸技术史专题研究之五[J]. 文物, 1979(2): 38.

[11] 吴淑生, 田自秉. 中国染织史[M]. 上海: 上海人民出版社, 1986.

[12] 陈大川. 中国造纸术盛衰史[M]. 台北: 中外出版社, 1979.

[14] (东汉)许慎. 说文解字[M]. 长沙: 岳麓书社, 2007.

[15] 刘仁庆. 古代黄麻纸的发明者——葛洪[J]. 纸和造纸, 2003(5): 75.

[16] 刘仁庆. 中国古纸谱[M]. 北京: 知识产权出版社, 2009.

[17] 李遇春. 新疆民丰县北大沙漠中古遗址墓葬区东汉合葬墓清理简报[J]. 文物, 1960(6): 9.

(责任编辑:马 忻)

Discussion on Earliest Dyed Paper in China

JIN Yu-hong

(He’nanMuseum,Zhengzhou,He’nanProvince, 450002)

Paper dyeing technology, appeared early was one of the paper processing technologies aiming to increase its artistry and protect it from moth and so on. This paper discussed the origin of paper dyeing technology and tried to figure out the above questions by summarizing literatures and archaeological data.

dyed paper; dyeing technology of paper; Heti; linen paper of dyed yellow; black paper excavated in Niya

金玉红女士,硕士;研究方向:纸张及纸质文物保护。

2016- 03-15(修改稿)

TS753.9

A

10.11980/j.issn.0254- 508X.2016.08.014