适于健康照明研究的光与情绪实验方法探讨

2016-11-17郝洛西

曾 堃,郝洛西

(同济大学 建筑与城市规划学院,上海 200092)

适于健康照明研究的光与情绪实验方法探讨

曾堃,郝洛西

(同济大学 建筑与城市规划学院,上海200092)

本文分析了情绪研究相关理论研究,整理了情绪模型的特点。通过对国内外情绪实验研究动态的阐述和探讨,总结了光与情绪实验研究设计的要素和特征。以情绪的测量手段为切入点,对光与情绪实验方法进行了分类探讨,分别对自我报告、自主神经系统(ANS)测量、中枢神经系统(CNS)测量及行为测量进行了综合论述及相互对比,提出了各类实验方法的可行性、可靠性和准确性。最后,通过对各类情绪测量方法的综合分析,总结了主客观结合的未来实验方法发展趋势。

情绪;实验;自我报告;生理测量;行为测量

引言

世界卫生组织(2013)指出,心理行为问题在世界范围内广泛存在,应当引起各国政府的高度重视[1]。国家卫生和计划生育委员会针对精神卫生问题,也颁布了全国精神卫生工作规划(2015—2020年)[2]。为了解决社会面临的心理精神问题,各领域学者越来越关注心理健康的相关研究。情绪作为心理状态的直接反应,已经成为心理学、社会学、认知神经科学等领域的研究热点。在健康照明领域,国内外学者也在研究光对情绪以及身心健康的影响。Houtman等人(2008)的研究显示,室内环境与人的身心健康具有一定的相关性,是一些慢性疾病的发病原因之一[3-7]。荷兰研究人员Bluyssen阐述了压力源、人体生理平衡机制与疾病之间的联系,结果表明光环境能作用于人体的应激机制、生理节律及氧化应激机制,与抑郁、心血管疾病、睡眠障碍等疾病相关[8]。郝洛西课题组在CICU光照情感效应的循证实验研究中,通过客观数据量化被试情绪,尝试使用EEG作为实验手段,并对光与情绪的实验方法进行了初步探索。

目前国内外对光与情绪的实验方法缺少系统性的认识和分类,尤其随着电生理技术和图像识别技术的发展,在传统的“问卷设计——自我评价”的方法之外,出现了许多新的情绪研究方法。本文通过整理国内外相关文献,分析情绪实验的特点,了解光与情绪在跨领域研究中的特殊要求;对比各类情绪研究方法,总结适用于健康照明研究的光与情绪实验手段。

1 情绪的理论研究

情绪的定义在心理学界尚未形成统一的认识,目前被广泛认同的是——情绪是一种包括认知、感觉、动机、躯体、运动的多成分复杂过程[9]。而从学术理论的高度,James-Lange情绪理论认为情绪的产生是植物性神经系统活动的产物[10],Cannon-Bard理论认为情绪产生于中枢神经系统的丘脑,同时产生生理唤醒(身体)和情绪体验(大脑)[11]。此外,还有达尔文理论、Papez模型等众多对情绪的认知定义与理论研究。

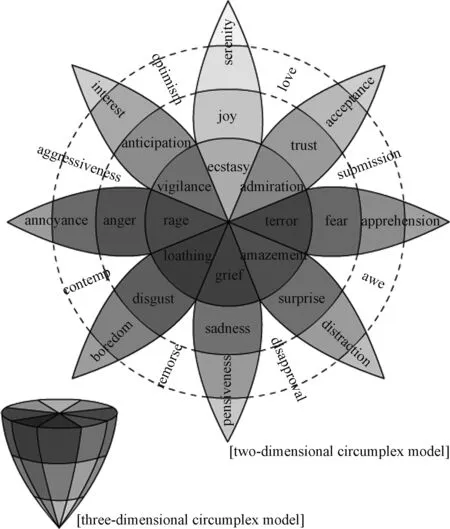

随着研究的深入,情绪的理论模型逐步建立起来。Zajonc(1980)提出了情绪是一个多维的变量,并具有两极性[12],Cacioppo等人(1999)通过实验证明了这一观点[13-14]。情绪的多维性是指情绪可以由多个维度组成的空间表示,其变化是连续的。而在每个维度上情绪的变化幅度具有极性,即情绪一般都以对立的状态存在。对此,心理学界有许多学者提出了自己维度理论。Langpj等人(1997)也提出了二维情绪分类模型(图1)[15];Plutchik 通过对情绪的类比,提出了西方心理学界最典型的多维量表,即以两极性、相似性、强度三维构造一个倒立圆锥(图2)[16]。与维度-极性理论相对的还有离散情绪模型,认为每一种情绪(例如快乐、平静和思念)都与特定的主观体验、生理和行为反应相对应[17]。然而经过学者的研究,离散情绪模型能与维度-极性理论相融合,离散的情绪也能在维度空间中表示出来[18]。

图1 Langpj情绪二维分类模型Fig.1 Langpj emotion model

图2 Plutchik三维情绪圆锥Fig.2 Plutchik emotion model

根据情绪的理论模型,我们认为由于情绪的多维性,在情绪的实验研究中,需要从多个角度、多个层次考虑实验设计,对每个维度进行探讨;在自变量和因变量的分析与设置时,既要独立的看待各个维度,又要统一的研究情绪这个整体。譬如,对于“紧张-放松”、“愉悦-沮丧”的两维,可以设计不同侧重点的实验场景,并选取有区别的主客观数据进行分析,最后进行情绪的综合评价。而情绪的极性,也是实验中必须注意的,场景的设置要能引起足够的情绪波动。情绪变化的幅度能否识别,搜集的数据是否有效,是决定研究成果的关键。

2 光与情绪的实验研究

光是形成视觉作业的必要条件,并且控制生理节律,还影响人的情绪和认知,与身体健康息息相关[19]。光照刺激通过视觉通路(visual forming system)与非视觉通路(non-visual forming system)作用于视网膜[20],对人体影响表现出多样性与复杂性,不仅产生视觉现象,还对情绪和行为产生影响[21-22]。

Hilary等(2006)探讨了医院不同空间的光环境,指出光不仅影响患者康复速率,还与医护人员工作效率呈现相关性[23]。Zimring等(2008)通过对大量实验的总结,指出明亮的光照条件对于缓解双向情感障碍及SAD症患者的抑郁情绪具有显著作用[24]。Thales技术研究中心与飞利浦(2011)共同进行了光照的非视觉效应研究,探讨彩色光对人情绪和生理的影响。实验结果表明,蓝光对于被试的情绪和生理的影响比较显著[25]。S. H. Wan等(2012)针对光照色彩与动态照明对氛围感知和放松的影响进行了研究,结果表明特定形式的动态照明能减少压力[26]。郝洛西课题组(2014)在中国第31次南极科学考察期间,将LED情绪干预模块通过“雪龙号”科考船运往南极中山站,在站区进行了探索性实践应用[27]。Bernhofer等(2014)通过对被试的持续跟踪发现,光照强度与病患的疲劳感和总体情绪障碍相关联;光照强度越高,疲劳感越低,总体情绪障碍也越低[28]。

综上可知,在健康照明领域,光与情绪一直以来都是关注热点。然而众多的研究虽然实验方法多种多样,但是并没有形成共同的体系与准则,各类实验方法的准确性、合理性与可靠性缺少科学的认识与总结。因此,我们需要对光与情绪的实验方法进行分类与比较,结合健康照明的研究需求,分析光与情绪的实验特点,选择科学的实验方法完成课题研究。

表1 实验研究中的情绪测量方法

3 光与情绪的实验特点

Cacioppo等(1999)对情绪的实验研究进行了整理,总结出情绪实验的主要内容:情绪的诱发手段、情绪的测量方法、情绪的神经通路、实验场景与真实情境的比较、情绪的语言分析、情绪的跨文化一致性、情绪的大脑不对称性、情绪与认知的联系以及情绪的功能等[29]。在实验情景中研究情绪,可以主要概括为三个层面:情绪诱发、情绪测量和情绪分析。情绪测量是情绪实验的关键环节,实验数据能否反映出情绪的相关变化,是否准确和有效,都是由测量方法所决定的。情绪的诱发程序,也在一定程度上影响情绪实验的可行性和结果的可靠性。情绪分析是基于实验搜集的数据,根据实验方法采用不同的统计学手段。因此,光与情绪的实验方法主要指的是情绪测量方法,而情绪诱发是实验设计的一个重要依据。

情绪研究中常用的诱发程序主要有:①情景诱发(Bandura et al, 1963;Wolf et al, 1962);②面部肌肉诱发(Ekman et al, 1983);③催眠或想象诱发(Lang et al, 1979;Damasio et al, 2000;Kimbrell et al, 1999);④音乐诱发(Blood et al, 1999;Morris et al, 1999);⑤嗅觉诱发(Sobel et al, 1998;Royet et al, 2001);⑥影像或照片诱发(Lane et al, 1997—1998;Phillyps et al, 1997)[30]。光与情绪实验研究的对象是光环境对人的影响,实验采用的情绪诱发手段必定是情景诱发——通过光环境的改变来设置实验场景,测量被试情绪。然而由于情绪的极性,光环境的改变对人的影响强弱还需要评估,实验设计的场景变化能否诱发有效的情绪改变,情绪的改变幅度是否能被检测,是光与情绪实验研究在诱发手段上区别于其他情绪实验的特点。

4 光与情绪的实验方法

情绪测量在光与情绪的实验研究中具有关键作用,情绪的测量方法从某种意义上来说就是光与情绪的实验方法,被试的选择、场景的布置、流程的设计、数据的处理都是由情绪的测量方法所决定。随着现代生物医学工程技术的发展,利用电子科学技术实现了生理信号的检测和分析,我们也有了更多的实验方法选择。Eerola 等人(2013)对情绪测量方法进行了综述,最常用的情绪测量方法有七种:理论研究法,自我报告法,生理测量法,临床测量法,发展测量法,音乐分析测量法,以及个人与文化差异测量法[31]。其中适用于实验室的实验研究方法如表1所示,主要有自我报告和生理测量,生理测量主要包括自主神经系统(ANS)、中枢神经系统(CNS)。此外,行为测量(主要是面部表情识别)也是一种常用的情绪测量方法。

4.1自我报告

自我报告采用量表或问卷的形式进行情绪的评估与测量,是光与情绪既往实验中最常见的方法。经过长期大量实验的发展,已经有了多种形式的自陈测量工具,如SAM量表[32-33]、VAS量表[34]、PrEmo(Product Emotion Measurement)[35]、被试口头报告等。此外,还有心理学及临床医学常用的焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)等,都是常用的情绪测量工具(HAMA和HAMD为他评量表)。

McCloughan等(1999)总结了既往的光与情绪研究,并通过多重情绪形容词量表(MAACL-R),探讨了照度、色温等要素对情绪的影响,指出日常室内照明对情绪的影响是多元性、系统性的[36]。Prabu Wardono等人(2012)通过数字情景模拟设置实验场景,采用主观问卷评价的方法,以光、色彩和装饰为变量,针对被试的感知、情绪以及社交行为进行实验研究。结果表明,光环境对使用者情绪的影响最为显著[37]。郝洛西课题组(2015)搭建了CICU 模拟空间,设计了不同光照环境实验场景,通过选词-打分形式的主观评价问卷,研究了照度、色温、照明方式对病患以及医护人员的情绪作用[38]。

自我报告法沿用至今,已经有了大量的实践基础和研究成果,有其科学性及合理性。实验操作方便,被试任务简单,数据分析直观,是自我报告法适用广泛的主要特点。然而自我报告法有较强的主观性,测量的情境、个体的差异、问卷的设计、实验的长短等,都会对情绪测量的结果造成较大的影响。Lane等(1997)提出,社会赞许性(social desirability)高的人对自我报告的意愿更低,而述情障碍者(alexithymia)无法在报告中清楚地将情绪体验概念化[39]。因此在实验中自我报告需要与一些客观的指标结合起来,才能更加准确的评价情绪状态,问卷与量表的设计也需要更深入的研究以进一步完善自我报告的实验研究体系。

4.2自主神经系统(ANS)测量

人类情绪的变化能引起自主神经系统的生理反应,如皮肤电阻、心率、血压、心电图、呼吸、肌电图等。Cacioppo等(1997)对前人的近24份研究报告的事后分析发现,心率、呼吸、血压、皮肤电阻、体温都会随着情绪的改变而变化[40-41]。通过测量前述这些生理指标,可以评定情绪状态的变化,能更客观的完成情绪的测量。

Palomba等(2000)通过测试被试的心率、呼吸率、T波幅度和皮肤电阻水平,研究了心脏对不愉快电影刺激的自主反应,结果显示不愉快的影片片段产生了更强的皮肤电活动,心率下降,T波幅度上升[42]。李建平等(2005)以不同的情感电影片段激发5种情感(悲伤、愤怒、恐惧、快乐和厌恶),测试了被试血压、呼吸率、指温、心率及心率变异性[43]。以上研究并没有量化情绪状态,只能做定性的研究,而光与情绪的实验研究往往需要能捕捉情绪的特定变化。蔡菁等(2010)使用皮肤电(GSR)信号在六种情感状态识别研究中找到了六种情感与皮肤电信号特征的一种对应关系[44]。熊勰等(2011)进行了自主神经生理信号的情绪识别研究,对心电、心率、脉搏、肌电、呼吸、皮肤电阻等都提取了原始特征,并综合分析了其与情绪的联系[45]。随着心理学研究的深入,ANS生理信号与情绪的量化关系也逐渐对应起来,也为光与情绪实验中使用这一测量方法提供了理论基础与实践意义。

上述研究都是医学和心理学领域的情绪实验方法,在健康照明领域采用ANS测量情绪的研究目前还不多见。一方面由于跨领域研究难度大,另一方面因为还未有普遍认可的量化关系。但是我们可以将ANS生理测量与自我报告共同使用,既能提高研究的客观性,又能满足情绪的量化需求。飞利浦研究中心(2011)设计了病房照明的照度、色温控制系统,通过检测心血管病患者住院期间的生理指标,评估光照环境对康复状况的影响。结果表明,经时变化的光照环境可以改善患者的情绪及满意度,同时缩短入睡时间[46]。居家奇(2011)根据心理物理学、实验心理学的相关理论通过实验研究了光谱和光照强度对生理参数改变的影响,分析了心率、体温、血压、视亮度等实验参数的变化情况[47]。显然,客观的情绪评价更具有科学性和严谨性,光与情绪的实验方法迫切需要一套成熟的ANS生理参数评价体系。

4.3中枢神经系统(CNS)测量

人类的情绪产生于大脑皮质(cerebral cortex)的调控,不同情绪是各个大脑皮质区域协同作用的结果[48]。随着研究技术的发展与革新,CNS的生理信号已经能被读取,越来越多的被引入到情绪相关的实验研究中。CNS测量主要包括脑电图(EEG),事件相关电位(ERP),功能性磁共振成像(fMRI),正电子发射断层扫描(PET)等。心理学界对EEG测量情绪一直在进行实验探索。Sokhadze(2007)通过EEG的测量和分析,比较了不同音乐和白噪音对视觉刺激之后生理及心理指标恢复速率的影响,结果表明EEG在不同的背景音环境中有显著的区别[49]。G. Hajcak等(2009)通过EEG的分析研究了儿童处理情感图片时的大脑潜能[50]。

国内外光与情绪的实验研究中,也逐渐开始采用EEG作为研究手段,以获得客观的实验结果。Naoji Matsumoto等(2002)播放城市空间影像的同时记录被试脑波变化,通过分析脑波数据和心理量表评分的关系,探讨了不同城市空间对情绪的影响[51]。B Plitnick等(2010)通过测量记录被试的睡眠质量、大脑活动、警觉性等生理指标,指出蓝光和红光都能提高被试脑电波中β波段的能量,从而抑制睡眠,并对其警觉性及情绪产生影响[52]。严永红等(2012)在不同色温和照度下,对学生脑电的α波、β波进行监测。结果表明在不同色温和照明下,α波、β波指数存在显著差异性[53]。Yu-Bin Shin等(2015)研究了居住空间中照明方式对情绪和脑波活动的影响,在测量EEG的同时采用了 SAM和VAS量表,结果显示直接-间接结合的照明方式更受欢迎,而EEG中θ波的变化能有效反映出不同光环境中的情绪状态[34]。

而CNS测量中的其他生理信号及方法,由于发展较晚、技术较新,在光与情绪的研究中尚未有太多的应用,但是在心理学实验的探索中已经逐步取得成果。T.M.C. Lee等(2010)使用fMRI对情绪与说谎时的神经关联进行研究后发现,欺骗的神经活动与愉悦度相关[54]。Choy(2013)通过聆听带有一定情绪的音乐,使述情障碍的患者根据情绪效价完成“音乐—音乐”和“音乐—词语”的对应任务,通过ERP的数据分析来评估脑损伤患者的情绪[55]。刘光亚(2006)通过ERP对抑郁症患者的情绪图片认知进行了研究,结果表明抑郁症患者对情绪图片刺激进行评价的反应模式与正常人有显著的区别[56]。

通过众多的实验探索和研究成果,可以发现通过各种CNS生理信号测量情绪,能得到情绪评价的客观结果。但是CNS生理信号的测试设备往往需要专业的操作人员,在光与情绪的研究团队稀缺,容易在数据搜集时出现误差;被试需要佩戴各式各样的仪器,容易产生不适,对被试有一定的抗干扰要求;光环境引起的情绪改变并不是那么明显,佩戴仪器引起的情绪变化或许是最终情绪测量结果中不可忽视的因素。因此CNS测量往往也需要和其他的方法配合进行,以消除误差,获得更科学的情绪评价结果。

4.4行为测量

通过行为测量评价情绪状态包括面部表情识别、语音语调识别、肢体运动识别。光与情绪的实验研究中发生的情绪波动平缓,往往不能引起语言行为和肢体运动,适用的行为测量方法主要是面部表情识别。孟昭兰(1987)通过对面部表情研究的总结,阐述了面部表情作为情绪研究的客观指标的理论根据,并介绍了面部肌肉活动编码系统(FACS)、最大限度辨别面部肌肉运动编码系统(Max)、表情辨别整体判断系统(Affex)等表情识别的情绪测量方法[57]。其中Ekman所进行的面部表情研究成果的应用最为广泛,他提出的采用运动单元描述面部表情的FACS几乎被所有的表情识别方法研究所采用[58]。Mauss等(2005)进行了面部表情与情绪状态的关系研究,结果显示二者有很强的相关性[59]。目前面部表情识别多采用图像识别的方法来实现[60-61],主要应用于计算机视觉的研究中,使人工智能读取人类情绪状态,建立人机互动[62]。

但是在其他领域的情绪实验研究中,面部表情识别评价情绪状态的方法应用较少。首先,面部表情虽然可以直观的显示情绪状态,但是许多内在情绪变化未必伴随视觉可知的面部活动。其次,尽管不同文化背景的人赋予各种表情以相同的情感含义,但由某种刺激所引起的特定情感对不同人和不同文化而言还是有所区别[63]。此外,由于种种原因,实验中被试也可能掩饰和隐藏他们的情感,传达错误的情绪体验[64-65]。最后,面部表情识别需要一套计算机程序对面部图像进行分区域的识别和评分,操作性欠佳,其评价标准也还未达成一致。因此,鲜有采用面部表情识别方法进行实验的光与情绪研究,目前的面部表情识别技术仅能考虑作为一种参考方法置入实验设计中。

5 结语

社会发展至今,人类的情绪情感已经成为了关注焦点,光与情绪也成为了健康照明研究中的热点问题。从以上的分析中,我们已经了解到情绪是一个复杂的系统;光与情绪的实验由于研究对象的特殊性,选择合理的情绪评价方法是完成科学研究的关键。目前的实验方法多种多样,需要形成一套完整的理论体系,以应对不同研究的需求。自我报告操作简单,发展完善,但是实验结果容易受主观因素干扰而产生偏差;生理测量技术先进,结果客观,然而生理数据与情绪的量化关系并没有形成共识,需要更加深入的研究;行为测量往往只能作为附加的参考方法。适于健康照明的实验方法,不应该是相互独立的,需要将上述方法结合起来,以获得科学准确的实验结果。因此,我们认为光与情绪的研究可以同时采用多种方法,既测量生理数据又进行自我报告。一方面可以使情绪实验的结果更具有可信度与说服力,另一方面可以在研究中探讨情绪变化的客观生理参数;在获得更加准确研究成果的同时,还能完善光与情绪的实验方法;而主客观相结合的情绪评价方法,也是未来健康照明研究发展的方向。

[1] 2013—2020年精神卫生综合行动计划.世界卫生组织, 2013.

[2] 中国国家卫生和计划生育委员会.全国精神卫生工作规划(2015—2020年).国务院办公厅,2015.

[3] HOUTMAN I., DOUWES M., DE Jong T., et al.(2008) New forms of physical and psychological health risks at work, European Parliament, Policy department Economic and scientific policy, IP/A/EMPF/ST/2007-19, PE 408.569, Brussels, Belgium.

[4] LEWTAS J. Air pollution combustion emissions: Characterization of causative agents and mechanisms associated with cancer, reproductive, and cardiovascular effects: The Sources and Potential Hazards of Mutagens in Complex Environmental Matrices-Part II. Mutation Research/Reviews in Mutation Research,2007,636: 95-133.

[5] BABISCH W. Road traffic noise and cardiovascular risk[J]. Noise and Health,2008,10: 27-33.

[6] FISK W.J., GOMEZ Q.Lei, MENDELL M.J. Meta-analysis of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes[J]. Indoor Air,2007,17: 284-96.

[7] WHO Global status report on no communicable diseases 2010, Geneva.(2016-08-08)[2012-02-04]http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/.

[8] PHILOMENA M. Bluyssen. How and why do people respond to indoor environmental stressors?

[9] MOORS A. Theories of emotion causation: A review[J]. Cognition and Emotion, 2009, 23: 625-662.

[10] 彭聃玲. 普通心理学[M]. 修订版. 北京:北京师范大学出版社,2004.

[11] MYERS D G. Exploring psychology[M]. 第5版. New York: Worth Publishers, 2009.

[13] CACIOPPO J T, GARDNER W L. Emotion: Annual Review of Psychology, 1999, 50: 191-214.

[14] CACIOPPO J T, KLEIN D J, BERNTSON G G ,et al. The psychophysiology of emotion//M Lewis & J M Haviland(Eds.),Handbook of emotions. New York:Guilford Press, 1993:119-142.

[15] LANG PJ, BRADLEY MM, CUTHBERT BN. International Affective Picture System(IAPS): Technical Manual and Affective Ratings. G Florida: The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida, 1997.

[16] 孟昭兰. 孟昭兰心理学文选[M]. 北京:人民教育出版社,2009.

[17] MAUSS I B, ROBINSON M D. Measures of emotion: A review[J]. Cognition and Emotion, 2009, 23: 209-237.

[18] HAIDT J, KELTNER D. Culture and facial expression: Open-ended methods find more, expressions and a gradient of recognition[J]. Cognition & Emotion, 1999, 13: 225-266.

[19] EVE A. EDELSTEIN, et al. The Affects of Colour and Light on health: Trans-disciplinary Research Results. WORLD HEALTH DES1GN, 2008:57-61.

[20] 崔哲,郝洛西,林怡.昼夜节律生理机制最新国际研究动态[J].照明工程学报,2014,25(3):4.

[21] STONE P T. The effects of environmental illumination on meIatonin, bodily rhythms and mood states: A review[J]. Lighting Research and Technology, 1999, 31(3): 71-79.

[22] VEJTCH J A, VAN Denbeld G, BRAINARD G, et al. Ocular Lighting Effects on Human Physiology, Mood and Behaviour[R]//Technical Report of CIE No. 158. Vienna: International Commission on Illumination. 2004.

[23]DALKE H, et al. Colour and lighting in hospital design[J]. Optics&Laser Technology, 2006, 38(4): 343-365.

[24] ULRICH R S, ZIMRING C, ZHU XM, et al. A review of the research literature on evidence-based healthcare design[J]. Health Environments Research & Design Journal,2008.

[25] MICHEL Varkevisser, ROY J.E.M. Raymann, DAVID V. Keyson. Non-visual Effects of LED Coloured Ambient Lighting on Well-Being and Cardiac Reactivity: Preliminary Findings[J]. Ergonomics and Health Aspects of Work with Computers,2011, 6779: 159-167.

[26] HAM J J, WAN S, LAKENS D D, et al. The Influence of Lighting Color and Dynamics on Atmosphere Perception and Relaxation. http://2012.experiencinglight.nl/doc/22.pdf.

[27] 同济大学视觉与照明研究中心课题组. 国家863课题《LED非视觉照明技术研究》(课题编号:2013M531213).

[28] BERNHOFER E I, HIGGINS P A, DALY B J, et al. Hospital lighting and its association with sleep, mood and pain in medical inpatients[J]. Journal of advanced nursing, 2014, 70(5): 1164-1173.

[29] CACIOPPO J T, GARDNER W L, BERNTSON G G. The affect system has parallel and integrative processing components: Form follows functional. Journal of personality and Social Psychology, 1999,76(5):839.

[30] 贾静.影片片段诱发情绪的生理活动研究[D].南京:南京师范大学,2006.

[31] EEROLA T, VUOSKOSKI J K. A review of music and emotion studies: Approaches, emotion models and stimuli[J]. Music Perception, 2013.

[32] DORMANN C. Seducing consumers, evaluating emotions. Joint Proceedings of IHM-HCI 2001, 2001, 2: 10-14.

[33] BRADLEY M M, LANG P J. Measuring emotion: the self-assessment manikin and the semantic differential[J]. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 1994, 25: 49-59.

[34] SHIN Y.B.,WOO S H,KIM D H, et al. The effect on emotions and brain activity by the direct/indirect lighting in the residential environment[J]. Neuroscience Letters, 2015(584):28-32.

[35] DESMET P. Designing emotions[M]. Delft University of Technology, 2002.

[36] MCCLOUGHAN C L B, ASPINALL P.A., WEBB R.S. The impact of lighting on mood[J]. Lighting Research and Technology,1999, 31(3): 81-88.

[37] WARDONO P, HIBINO H, KOYAMA S. Effects of interior colors, lighting and decors on perceived sociability, emotion and behavior related to social dining[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 38: 362-372.

[38] 徐俊丽,郝洛西,崔哲. 基于视觉舒适的心内科CICU空间光照实验研究[J]. 照明工程学报,2015,26(6):1-6.

[39] LANE R D, AHERN G L, SCHWARTZ G E, et al. Is alexithymia the emotional equivalent of blindsight?[J]. Biological Psychiatry Biological Psychiatry, 1997.

[40] CACIOPPO J L, PRIESTER J R, BEMTSON GG. Rudimentary determinants of attitudes:(II)Arm flexion and extension have differential effects on attitudes[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1993, 65: 5-17.

[41] CACIOPPO J T, BERNTSON G G, KLEIN D J, et al. The psychophysioIogy of emotion across the lifespan. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 1997, 17:27-74.

[42] PALOMBA D, SARLO M, ANGRILLI A, et al. Cardiac responses associated with affective processing of unpleasant film stimuli. International Journal of Psychophysiology, 2000, 36, 1: 45-57.

[43] 李建平,张平,王丽芳,等. 5种基本情绪自主神经反应模式特异性的实验研究[J]. 中国行为医学科学,2005,14(3):257-259.

[44] 蔡菁.皮肤电反应信号在情感状态识别中的研究[D].重庆:西南大学,2010.

[45] 熊勰.生理信号情感识别中的特征组合选择研究[D].重庆:西南大学,2011.

[46] GIMENEZ, et al. Annual Proceedings of the NSWO Volume 22, 2011, 56-59.

[47] 居家奇. 照明光生物效应的光谱响应数字化模型研究[D]. 上海:复旦大学,2011.

[48] 彭聃玲. 普通心理学[M]. 修订版. 北京:北京师范大学出版社, 2004.

[49] SOKHADZE EM. Effects of music on the recovery of autonomic and electrocortical activity after stress induced by aversive visual stimuli[J]. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 2007, 32(1):31-50.

[50] HAJCAK G, DENNIS T. A. Brain Potentials During Affective Picture Processing in Children[J]. Biol Psychol,2009, 80(3): 333-338.

[51] NAOJI Matsumoto, SHIGEYUKI Seta, TOSHIKI Kohno. et al.脳波解析手法を用いた建築外部空間の情緒的意味のノーテーション. 日本建築学会計画系論文集,2002,562:181-186.

[52] PLITNICK B, FIGUEIRO MG, WOOD B,et al. The effects of red and blue light on alertness and mood at night [J]. Lighting Research and Technology, 2010, 42(1).

[53] 严永红, 晏宁, 关杨,等. 光源色温对脑波节律及学习效率的影响[J]. 土木建筑与环境工程, 2012, 34(1):76-79.

[54] LEE T. M. C, LEE T. M. Y, RAINE A, et al. Lying about the valence of affective pictures: an fMRI study. PLoS ONE, 2010, 5(8): e12291.

[55] TSEE Leng Choy. Event-related potential(ERP) responses to music as a measure of emotion. Thesis of McMaster University Doctor of Philosophy, 2013.

[56] 刘光亚. 抑郁症患者情绪图片认知及事件相关电位的研究[D]. 长沙:中南大学,2006.

[57] 孟昭兰. 为什么面部表情可以作为情绪研究的客观指标[J]. 心理学报,1987(2):124-134.

[58] LZARD C E. The face of emotion[M]. New York: Appleton Century-Crofls, 1971.

[59] MAUSS I.B., Levenson R.W., McCarter L., et al. The tie that binds? Coherence among emotion experience, behavior, and physiology[J]. Emotion, 2005, 5(2):175-190.

[60] 刘晓曼,谭华春,章毓晋.人脸表情识别研究的新进展[J]. 中国图象图形学报,2006(10):1359-1368.

[61] ANDERSON K,MCOWAN PW. A real-time automated system for the recognition of human facial expressions [J]. IEEE Transaction on System, Man and Cybemetics,Part B: Cybemetics, 2006, 36(1):96-105.

[62] 欧阳琰.面部表情识别方法的研究[D].武汉:华中科技大学,2013.

[63] RUSSELL J A. Is there universal recognition of emotion from facial expressions: A review of the cross-cultural studies[J]. Psychological bulletin. 1994, 115: 102-141.

[64] EKMAN P. Cross-cultural studies of facial expression. Darwin and facial expression:A century of research in review, 1973: 1-83.

[65] CACIOPPO J T, BUSH L K, TASSINARY L G. Microexpressive facial actions as a function of affective stimuli: Replication and extension[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 1992, 18: 515-526.

Experimental Method Exploration on Light and Mood in Health Lighting

ZENG Kun, HAO Luoxi

(College of Architecture & Urban Planning of Tongji University, Shanghai200092, China)

Related theories of emotion research and characteristics of emotion models are analyzed. Through the reviews of dynamic emotion experimental study home and abroad, the elements and features of the design in lighting and emotion experiment are summarized. Based on measurement on emotions, different experimental methods of light and mood to explore experimental methods are classified. Self-reports, autonomic nervous system(ANS) measurement, central nervous system(CNS) measurement and behavioral measures are comprehensively discussed and compared with each other to propose feasibility, reliability and accuracy different methods. Finally, a comprehensive analysis of all kinds of emotions measurement both subjective and objective is summed up for the future development trend of the experimental method.

emotion; experiment; self-report; physiological measurement; behavioral measurement

NC R B. Feeling and thinking: P

need no inferences. American Psychologist, 1980, 35:157-193.

国家自然科学基金资助(项目批准号:51478321)

TU1

ADOI:10.3969/j.issn.1004-440X.2016.05.001