法治指数的全球经验与本土化构建

2016-11-16游腾飞高奇琦

游腾飞,高奇琦

(华东政法大学 政治学研究院,上海 201620)

·国际视野中的中国学术话语·

法治指数的全球经验与本土化构建

游腾飞,高奇琦

(华东政法大学 政治学研究院,上海 201620)

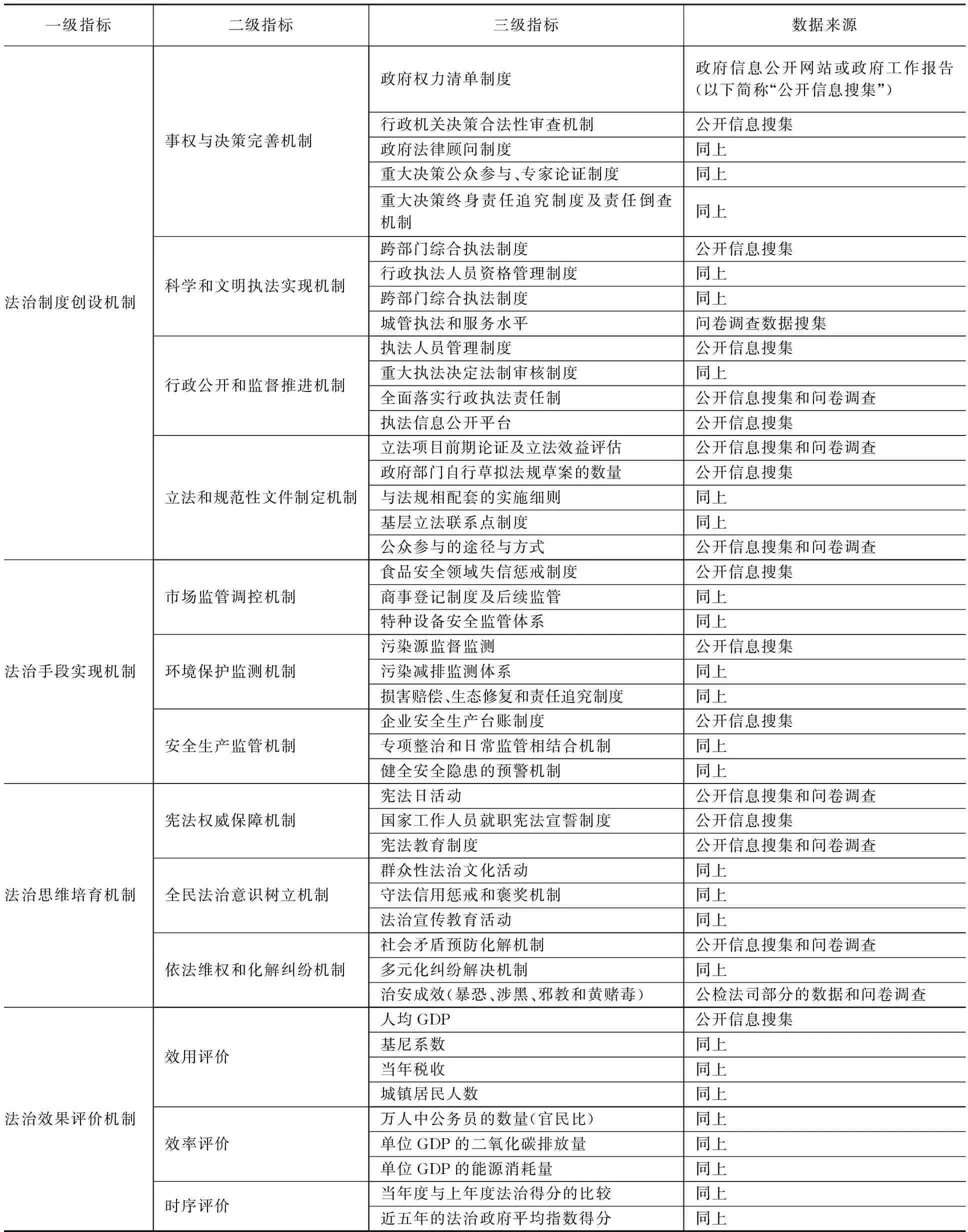

国内外学者已经在法治功能和概念构成两个维度上对法治的内涵进行了数个世纪的讨论。近几十年来,社会科学研究的科学化和数量化趋势为法治这一传统研究领域提供了机遇和空间。在数理量化技术进步的基础上,西方学界将法治知识进行了指数化阐释,并取得了许多重要成果。但是,西方现有的法治指数在价值观、测量规模、法治概念化、测量手段、数据聚合和功能导向等方面还存在诸多问题。在法治政府理论研究的基础上,国内学者进行了法治指标体系的相关研究。然而,现阶段国内的法治指数方案,在价值理念、社会功能和技术手段等方面还存在较大的可改善空间。在吸收国内外法治指数成果的基础上,一些研究尝试推动了新的法治指数研发工作,该法治指数包括法治制度创设机制、法治手段实现机制、法治思维培育机制和法治政府效果评价等四个一级指标。

法治理论;法治指数;全球经验;本土化构建

近年来,国内学术界对法治和法治指数进行了广泛而深入的讨论,虽然法治指标已经在中国的法治实践中有所体现,但是中国学者关于法治指标的研究还存在较大的可发展空间;同时,法治指标体系在推动国家治理实现法治化和现代化中的地位和作用,也需要学者进一步研究。在国内外既有研究成果的基础上,本课题组尝试运用评估学方法对法治进行指数的操作化研究,并希望对中国的国家治理法治化和现代化有所助益。

一、国内外关于法治理论的研究

国内外学者关于法治内涵的讨论可归总为两个维度:第一,从法治的功能角度上看,法治包括两层核心含义,即限制政府权力和保障公民权利。譬如,亚里士多德(Aristotle)首先提出“良法”和“普遍服从”是法治的两重意义,并强调法律的至上性及对权力的限制[1];马库斯·西塞罗(Marcus Cicero)继承并发展了亚里士多德思想,认为服从法律是获得自由的前提[2]。进入中世纪后,宗教观念促进了人们对法的神圣性的认同。作为中世纪法治思想的代表人物,托马斯·阿奎纳(Thomas Aquinas)特别强调君主必须受到法律约束[3]。启蒙运动时期,现代法治理论在17世纪开始蓬勃发展。詹姆斯·哈林顿(James Harrington)认为,法治能够通过广泛的制度安排来限制政府权力并赋予公民自由和权利[4]。19世纪,戴雪(Albert Dicey)将英国法治思想系统化,并形成思想体系,即关于英国法治的三要素论。*戴雪的法治三要素可简要概括为:“除非明确违反国家一般法院以惯常方式所确立的法律,任何人不受惩罚,其人身或财产不受侵害”;“任何人不得凌驾于法律之上,且所有人,不论地位条件如何,都要服从国家一般法律,服从一般法院的审判管辖权”;“个人的权利以一般法院提起的特定案件决定之”。参见Albert Venn Dicey,Introduction to the Law of the Constitution,London: Macmillan, 1961,pp.183-201.

早期国内学者对法治的讨论限于理论层面。譬如,蔡定剑教授提出法治的前提、法治的重点、法治的价值取向、法治的有效保障以及法治的重要条件等五方面看法[5]。在中共十五大报告正式提出依法治国总方略后,学界对法治的理论探讨逐渐增加。近年来,学者关于法治的研究逐渐超越了单纯法理学的框架,开始从社会、治理和权力运行方式等角度切入。例如,韩大元分析了法治国家的相关内涵[6];江必新则提出了法治社会的概念,并探讨了实现路径[7];张文显讨论了建设中国特色社会主义法治体系,以及法治与国家治理现代化之间的关系[8];孙谦分析了法治建构的中国道路问题,并强调法治在国家治理中的关键地位[9]。

第二,从概念构成的维度上看,一些学者认为法治是一个包含多种价值内涵的综合性观念。汤姆·宾汉姆(Tom Bingham)强调了法治构成要素的八项具体原则,并认为法治的核心内容是法律具有普遍的约束力[10]。朗·富勒(Lon Fuller)将法定义为使人类的行为服从规则治理的事业,并提出法律八个方面的“内在道德”。*富勒的八项原则是:法应具备一般性,法应公布,法不应溯及既往,法应明确,法不应自相矛盾,法不应要求不可能实现之事,法应稳定,以及官方行动应与宣布的法律保持一致。参见富勒《法律的道德性》,商务印书馆2005年版,55-97页。此种做法实质是对法治形式正义标准的细化。哈耶克(Friedrich August Hayek)则从制度建构的角度探究法治,并对有关个人自由、有限政府观念的建立等进行了具有指标性的细致探讨[11]。约瑟夫·拉兹(Joseph Raz)提出合法性的法治模式,并将法治具体化为八项原则[12]。同样,中国学者也对法治要素的构成(指标)进行了具体分析。譬如,张文显认为现代法治具有十个典型要素[13]。

总的来看,近代西方法治主义以追求法治的实质价值原则为起点,以确立法治的形式程序原则为终点。西方在完成了由实体原则向形式程序原则的过渡后,近代法治思想上升到了“法治主义”的高度。在法治理念上,中国学界与国外学界已经基本达成了共识。法治理念中的一些基本理念也已经为执政党所认同,并转化为“法律面前人人平等”“共产党员要带头守法”等中国特色法治语言。但是,学理上的法治理念在转化为具体的法律制定过程和实施方案的时候,往往会受到实用主义以及阶级法学观点的影响,从而导致所制定的法律片面强调管制功能,忽视了法治中保护公民权利和约束政府权力的内容。

二、国内外关于法治的指数化研究

现代法治政府作为一种理论主张和政府模式,其思想源于西方的“法治”理论。但是,西方理论界没有清晰定义法治政府的内涵及标准,学者大多用“法治”来解释“法治政府”。国内学界关于法治政府的研究主要集中在两个方面。

第一,关于法治政府的理论研究。2004年之前,国内学者多聚焦于“依法行政”的讨论。依法行政虽然包含了法治实践层面中限制公共权力、打造有限政府的目标,但并没有涉及法治的全部内涵。2004年《全面推进依法行政实施纲要》发布之后,法治政府的研究大量涌现。譬如,曹康泰认为,法治政府应当是有限政府、服务政府、责任政府,并提出法治政府的四个基本标志[14]。杨小军将“有限政府”“服务政府”“阳光政府”“效能政府”“诚信政府”“责任政府”作为法治政府的内涵[15]。马怀德认为,法治政府是有限有为的政府,是透明廉洁的政府,是诚信负责的政府,是便民高效的服务型政府[16]。沈荣华指出,法治政府与社会是相辅相成和互相制约的关系[17]。毛寿龙认为,法治政府最核心的界定是政府需要受宪法和法律的限制,法治政府面临的挑战主要是政治挑战、基础制度缺失和民情培养的长期性[18]。

第二,在法治政府理论研究的基础上,国内有些学者对法治政府指标体系进行了实证研究。袁曙宏最早提出构建法治政府指标体系的总体构想[19]。一般来说,国内研究大体上分为四种类型:第一种类型着重介绍国外法治指数的设计,诸如世界银行的治理指数、世界正义工程的法治指数,等等[20];第二种类型着重论述法治指数研究对中国法治建设的必要性和可行性[21];第三种类型着重具体设计法治指数,包括全国层面和地方、行业等层面的法治指数设计[22];第四种类型着重就现阶段中国法治评估中存在的问题进行反思和总结[23]。整体来看,关于法治指标体系的理论研究稍显滞后,其在推动国家治理实现法治化和现代化中的地位和作用,还需要进一步探讨。

中国最早的法治指数评估是2005年的“香港法治指数”,它通过量化罪案率、司法复核申请、案件数量以及质化公众对法治的观感数量来计算法治指数。自2009年《关于推行法治政府建设指标体系的指导意见(讨论稿)》发布以来,各级政府均着手制定“法治政府建设指标体系”。在省级政府层面,如2010年湖北省实施的《湖北省法治政府建设指标体系(试行)》;2011年北京市政府下发的《关于加强法治政府建设的实施意见》;2011年江苏省颁布《江苏省法治政府建设阶段性目标考核评价办法》;2013年广东省发布《广东省法治政府建设指标体系(试行)》等。在市级政府层面,深圳市、温州市、苏州市、惠州市、昆明市、青岛市、镇江市、沈阳市等出台了各自的法治政府指标体系。在县(区)级人民政府层面,河北省永年县、江西省修水县、温州市鹿城区、青岛市市南区以及杭州市余杭区均进行了法治政府指标体系的实践探索。总体而言,现阶段国内法治指数设计主要体现为行政化和绩效化两个特征。行政化是指法治指标体系的建设工作以政府相关部门为主导力量;绩效化是指法治评估成为考核部门绩效的测评手段之一。现阶段国内的法治指数方案,在价值理念、社会功能和技术手段等方面均存在较大的可改善空间。

国外关于法治指数的研究较早见于1968年美国学者伊万建立的包括70项具体指标的法律指标体系。2005年世界银行发表名为《国别财富报告》的评估报告,“法治指数”的概念首次被提出,并用以表述和评判一国人民守法的意愿以及对该国法律制度的信任程度。2007年成立的“世界正义工程(WJP)”组织,将“法治指数”明确为判断和衡量一个国家法治状况及其程度的量化标准和评估体系。世界银行和世界正义工程因各自形成了一套体系化的评估测度方法而成为法治评估的标杆,并在全球形成了示范效应。然而,这些法治指数多为西方学者所研制,难免受到西方中心主义价值观的影响,从而使上述法治标准面临着中国语境下如何适用的难题。

此外,法治指数也成为其他一些国际评估指标的重要组成部分。譬如,世界银行从1996年起开始发布《全球治理指数(WGI)》年度报告,其中,法治指数成为该指标体系的六大内容之一。盖洛普世界调查(GWP)、商业环境及风险指南全球评论(WMO)、自由之家的世界自由度指数、透明国际的“腐败认知指数”、贝塔斯曼基金会的转型指数(BTI)、全球廉政组织的全球廉政指数(GI)、政治风险服务集团的世界各国风险指南(PRS)和世界经济论坛全球竞争力报告(GCS)均含有对法治进行评测的指标。上述指数均试图通过设立普适性的标准,来建立一套共同的评估体系,这使得上述指数的客观性、公正性和权威性受到诸多质疑。

三、西方法治指数的不足

在西方学界关于法治研究的传统领域,学者主要围绕法治思想和宪制框架设计等内容展开了长期的规范研究。近些年来,社会科学研究的科学化和数量化趋势为该传统研究领域提供了难得的机遇和广阔的空间。但是,社会科学研究对科学化和数量化的追求不可避免地带来各种方法论上的挑战。对于法治指数化而言,其问题主要表现在以下六个方面。

第一,西方法治指数存在强烈的价值偏好。西方的系列法治指标实质是披着“现代化”外衣的西方价值观话语衡量标尺,这种测量指标以所谓的“中立性”为招牌,运用科学根据来证明其价值观的普适性和客观性,以西方视角下的法治作为唯一的评判标准,将其计算出来的指标和排名视为自然存在的客观状态。譬如,自由之家的自由度指数价值偏好尤其明显。波伦·帕克斯顿等人通过因子分析,对自由度指数进行了意识形态偏见的测量。他们发现“自由度指数的打分一贯偏向于基督教国家和西方国家”[24]。西方法治指标研制的根本目的,一方面是创造和掌握全球民主政治的话语权,另一方面则是将其作为对非西方国家进行干涉和指责的“数据武器”。

第二,西方法治指数的测量规模覆盖面不足。首先,西方现有的法治指数的数据来源追溯性不足。虽然西方法治指数的数据测量规模不同,但是没有一个指数的数据来源是在1984年之前,而且大多数指数的数据来源只涵盖了4年左右的时间。其次,这些法治指数所覆盖的国家数量也存在不足。除了自由之家的全球自由指数和世界银行的世界治理指数勉强覆盖了大部分国家和地区外,其他几个指数所测量的国家数量明显不足。虽然贝塔斯曼转型指数和世界各国风险指南测量的国家数量过百,但是这两个指数只关注经济大国,而忽视了一些相对重要的发展中国家和地区。由于这些指数的数据在测量规模和来源上均存在明显的限制,不能及时、准确地反映所测量国家后续法治的发展情况,因此,这些指数也不支持学者对传统民主大国或小国间进行直接的比较分析。这种弊端导致了这些指数的研究价值只局限于特定的狭隘范围,也使其科学性和客观性受到其他研究者的激烈批评。

第三,学者在对法治中的相关抽象概念进行界定时,时常出现将概念过度复杂化、内涵和外延重合等问题。首先,法治概念的过度复杂化问题主要体现在世界银行的世界治理指数中。该指数在将“法治”概念化时,试图将太多互不相关的内容装入一个单一的概念中,如世界银行对法治的定义就同时涵盖了程序性指标与实质性指标。其次,法治的概念化出现了内涵和外延重合的问题。有研究指出,世界治理指数对法治的度量与对政府绩效的度量实际上并无太大差异,两者指标的相关度高达95%。世界治理指数的法治概念与“规制质量”(regulatory quality)概念间的相关性也达到91%[25]。出现内涵与外延重合问题的重要原因是法治概念内涵的复杂性。由于法治是一个观念结构、社会态度以及历史传统所组成的一个复杂架构,而非某些具体制度安排,因此,此种复杂性容易导致法治概念边界的模糊。

第四,西方法治指数在测量路径上存在缺陷。托德·兰德曼(Tod Landman)按照测量所使用的统计方法将测量指标划分出三种类型:基于量表标准的数据集(data set)、基于问卷调查的数据集和基于事件的数据集[26]。西方法治指数所依赖的测量数据类型多为来源于问卷调查的主观数据。依据调查问卷转换来的数据容易出现三个方面的问题。其一,按照统计学的一般认识,指标测量的数据越客观,则指标解释力越强。然而,西方治理指数的数据绝大多数来源于主观调查问卷,此类数据通过将问卷调查的主观感知按照评分标准转化为1~10的得分。通过该种方法获得的数据类型属于定序数据(Ordinal),由于定序数据的获得受主观影响较大,因此测度等级偏低。其二,有的治理指数在得分上采用专家直接打分。专家打分的方式是一种简单的主观赋分方式,专家的教育背景、价值观和感知水平直接决定了指标评分,存在不准确性和随意性的弊端。其三,问卷调查的样本数量较小,难以达到统计基本标准,如世界法治指数在测量中国法治情况的时候,只在中国3个城市发放了60份调查问卷。这个调查的样本量无疑过小,容易导致置信区间出现问题,最终导致指数评估的可靠性不高。

第五,西方法治指数的数据聚集过程存在问题。数据聚集(Aggregation)是指研究者将各级指标的得分汇总起来,并计算最终得分的过程。由于西方法治指数没有使用任何系统的方式测试其数据集的客观性,使得这些指数所使用的数据并不能精准地反映出指标之间的相关性。因此,此种法治指数研制中的数据聚集方法并不具备理论或实证的合理性[27]。此外,由于指标设计的抽象化程度不够,这些法治指数的测量效度也相对较低。较低的指数测量效度直接导致数据聚集得出的最终分值可信度不高。最后,这些法治指数的指标间相互关系存在共线性的问题,这也导致其数据聚集需要考虑加入适宜的权重。总的来说,现有的西方法治指数既缺乏对测量指标的深度分析,又难以对数据进行有效聚集。

第六,西方法治指数可能带来一些负面效应。汤姆·金斯伯格(Tom Ginsburg)认为,法治相关指标结果的出炉反而会对法治的发展造成危害[28],其意主要指西方法治指数排名采取的“点名羞辱”(name and shame)策略。“点名羞辱”策略的初衷是通过引起排名靠后国家媒体和社会的重视,来促使这些国家改善其法治状况。然而,由于法治水平的提升是一个长期性和结构性的复杂问题,此种简单粗暴的评估策略不仅难以直接推动国家法治的进步,反而可能会带来集体行动的困境。譬如,一国在该法治指数内相对靠后的排名会强化本国民众对政府的负面印象,转而寻求非合法化途径进行其权利表达。

综上所述,西方法治指数经历了半个多世纪的发展,已经成为西方知识传播的有效工具。在全球治理新形势下,指数作为学理知识和价值观传播数据可视化载体,其话语导向正在变得日益重要。由于现有的西方法治指数难以完整和准确地反映中国法治建设真实情况,因此,一个更加合理的本土法治指数的研发无疑具有重要意义。

四、法治指数本土化构建尝试

如前所述,虽然中国学术界关于法治指数的研究和实践已经具有了一定的成果,但是,国内学术界关于法治指数的构建仍有继续深入探索的空间。中国学者可以在借鉴西方指数研制的理念和方法的基础上,推动中国法治理论和指数构建朝前发展。在国内学术界既有的研究成果基础上,课题组试图提出一个本土化的法治指标体系(详见文末表)。该法治指标体系基于以下三个原则进行构建。其一,将法治与国家治理现代化联系起来。法治是一个可复合的观念集合,法治政府与国家治理现代化两者之间具有紧密的联系。国家治理现代化可细化为国家治理科学化、国家治理民主化、国家治理法治化和国家治理文明化四个阶段。法治政府在国家治理中具有重要地位,以政府作为国家治理主体的法治化是国家治理朝向法律主治和制度规范转型的过程。其二,在数据来源上完善法治评估指标。本课题将法治评估指标分为法治职能机制指标、法治社会状况指标和法治公众感知指标。其中,法治职能机制和法治社会状况指标为量化统计数据指标,法治公众感知指标为质性判断数据指标。其三,对法治评估体系的内涵进行适当外延。法治评估体系应包括对政府依法治理效度的评估,课题组将人均GDP、基尼系数、失业率等代表性社会经济指标纳入评估体系中,尝试探讨法治政府的“效用评价”“效率评价”和“时序评价”。

结 语

现有的西方法治指数在价值观、测量规模、法治概念化、测量手段、数据聚合和功能导向等方面仍然存在难以克服的缺陷,不能直接用来衡量中国法治建设的基本情况。因此,法治指数的本土化构建在理论上和实践上都具有重要意义。

首先,中国法治指数的本土化成果可进一步完善法治政府的概念。在中国政治改革的语境下,法治政府成为随时代变化而不断深化的概念集合。十八届四中全会后,法治政府也被赋予了新的意义。课题组提出的法治指数有助于评估法治政府在实现国家治理体系和治理能力现代化进程中新的地位与作用,并有益于形成一个法治政府的完整概念体系。其次,中国法治指数在实践层面也有多层意义。一是借助该法治指标体系,政府机构可直观地发现现有工作的不足。二是法治指数的建构为国家治理能力现代化的发展指明了方向。该指数的指标设置参考了党的十八届四中全会报告精神,力图将报告的实质精神内化为具有指导性意义的指标体系,从而为政府机构的工作提供具体的努力方向。三是指标体系具有量化可比的特性。该法治指数的评估结果,可直观地反映出各省、自治区及直辖市在推进依法治国过程中的工作成效,从而促使政府及时补充治理过程中的缺项,并不断提升治理过程中的弱项。

[1]亚里士多德.政治学[M].北京:商务印书馆,1965:202.

[2]西塞罗 马.论共和国 论法律[M].北京:中国政法大学出版社,1997:120.

[3]阿奎那 托.阿奎那政治著作选[M].北京:商务印书馆,1999:126.

[4]哈林顿 詹.大洋国[M].北京:商务印书馆,1963:137,226.

[5]蔡定剑.依法治国评述[J].法学,1997,(8).

[6]韩大元.中国宪法文本中“法治国家”规范分析[J].吉林大学社会科学学报,2014,(3).

[7]江必新,王红霞.法治社会建设论纲[J].中国社会科学,2014,(1).

[8]张文显.建设中国特色社会主义法治体系[J].法学研究,2014,(6).

[9]孙谦.法治建构的中国道路[J].中国社会科学,2013,(2).

[10]宾汉姆 汤.法治[M].北京:中国政法大学出版社,2012:12.

[11]哈耶克 弗.自由秩序原理[M].上海:上海三联书店,1997:250-261.

[12]RAZ J.The Authority of law: Essays on Law and Morality [M].Oxford:Clarendon Press, 1979:214-219.

[13]张文显.法理学[M].北京:法律出版社,1997:244-245.

[14]曹康泰.中国法治政府建设的理论与实践[J].国家行政学院学报,2006,(4).

[15]杨小军,宋心然,范晓东.法治政府指标体系建设的理论思考[J].国家行政学院学报,2014,(1).

[16]马怀德.我国法治政府建设现状观察:成就与挑战[J].中国行政管理,2014,(6).

[17]沈荣华.提高政府公共服务能力的思路选择[J].中国行政管理,2004,(1).

[18]周晓丽,毛寿龙.中国法治政府的进程及其面临的挑战[J].东南学术,2008,(2).

[19]袁曙宏.关于构建我国法治政府指标体系的设想[J].国家行政学院学报,2006,(4).

[20]占红沣,李蕾.初论构建中国的民主、法治指数[J].法律科学,2010,(2).

[21]季卫东.以法治指数为鉴[J].财经,2007,(21).

[22]袁曙宏.构建中国法治政府指标体系[J].中国法律,2007,(1).

[23]杨小军,陈建科.完善法治政府指标体系研究[J].理论与改革,2013,(6).

[24]BOLLEN P, PAMELA P.Subjective Measures of Liberal Democracy [J]. Comparative Political Studies, 2000, 1(33).

[25]MELISSA T.What Do the Worldwide Governance Indicators Measure [J]. European Journal of Development Research, 2010, 1(22).

[26]TOD L, JUILA H.Map-Making and Analysis of the Main International Initiatives on Developing Indicators on Democracy and Good Governance(Final Report)[R].Colchester:University of Essex Human Rights Centre, 2003:4-10.

[27]SVEND S.Measuring the Rule of Law [J]. Political Research Quarterly, 2010, 2(63).

[28]GINSBRG T.Pitfalls of Measuring the Rule of Law [J]. Hague Journal on the Rule of Law, 2011,2(3).

表 法治指标体系

[责任编辑:巩村磊]

2016-03-20

国家社会科学基金重大项目“非西方国家政治发展道路研究”(15ZDA033);华东政法大学政治学研究院“华与罗世界文明与比较政治研究项目”

游腾飞(1985—),男,助理研究员,政治学博士,从事比较政治学与国家治理研究;高奇琦(1981—),男,教授,政治学博士,从事比较政治学与全球治理研究。

D0

A

1002-462X(2016)10-0022-06