煤层气分支井轨迹控制技术

2016-11-16孙成龙张联波陈代军李永伟

孙成龙 张联波 陈代军 李永伟 于 锋

(中国石化集团中原石油工程有限公司钻井一公司)

煤层气分支井轨迹控制技术

孙成龙张联波陈代军李永伟于锋

(中国石化集团中原石油工程有限公司钻井一公司)

煤层气分支井轨迹控制技术包括钻分支井眼、地质导向等技术,是一项技术性强、施工难度高的系统工程。煤层气分支井钻井作业的难点主要有:煤层的稳定性差,易发生坍塌、卡钻等故障;煤层厚度只有3~4 m,个别地区会更薄,井眼轨迹控制难度大;水平段摩阻、扭矩大,加压困难,钻具易失效;工艺复杂,配套成本高。通过优化施工轨道设计,完善施工方案,可以实现轨迹圆滑、安全钻进。中国石化中原石油工程有限公司自2004年开始施工煤层气分支井,屡破中国石化钻井分支纪录,分支最多的一口井是1个主井眼23个分支。图3参8

煤层气钻井分支井轨迹控制

煤层气多分支水平井钻井技术是钻进1个主井眼,再在主井眼上钻多个分支井眼的技术。分支井钻井技术是钻井技术中最具增产效果的技术之一,是近年来发展起来的一项快速开采煤层气资源的先进技术。与常规直井技术相比,多分支水平井技术的优点主要有:泄气面积更大,单井产量大大提高,钻井及生产占地少,特别适合煤矿待采区的煤层气开采。国内第一口分支井目前煤层气日产量为15 000~16 000 m3,比常规直井产量高得多,崭露出多分支井开发煤层气的优势[1]。

1 煤层气分支井技术难点

煤层气分支水平井钻井工艺集成了水平井钻井技术、分支侧钻技术、连通技术和地质导向等技术,是一项技术性强、施工难度高的系统工程。为了保持煤层的井壁稳定,煤层段一般采用Φ114 mm小井眼钻进,因而对钻具组合、随钻测量仪器和钻机设备性能等都提出了更高的要求。煤层气分支水平井的施工难点有:

(1)煤层易发生坍塌、卡钻等故障

煤层比较脆,存在着互相垂直的天然裂缝,稳定性差,极易发生井壁垮塌、卡钻等井下复杂情况,甚至造成井眼报废。

(2)井眼轨迹控制难度大

煤层厚度只有3~4 m,个别地区会更薄,煤层气分支井设计要求煤层钻遇率达到90%以上,需要频繁调整井眼轨迹。

(3)水平段钻具易失效

由于煤层埋藏较浅且井眼曲率较大,正常钻压很难满足需要,往往钻压超出正常范围。钻柱易发生疲劳破坏,导致钻具事故,要及时改变钻具组合方式,并借助于水力加压器、水力振荡器等井下工具。

(4)定向仪器配套成本高

分支水平井涉及到许多新式工具和仪器,例如电磁测量装置、地质导向工具和高效减阻短节等。

(5)侧钻成功率很难保证

水平分支井的重要特征是频繁侧钻,如何保证侧钻的成功率是关键技术。

2 轨道优化设计技术

2.1轨道设计原则

井身剖面设计主要考虑的因素包括:钻机和顶驱设备的能力、井眼的摩阻/扭矩大小、钻柱的强度、定向仪器能否满足要求等。依照工程设计,根据现场情况优化施工方案,其优化原则主要如下:

(1)轨迹尽可能圆滑

在多分支水平井设计中,设计的井眼轨迹尽可能圆滑,充分利用地层自然增斜规律,严格控制狗腿度,减小钻柱摩阻和扭矩,满足滑动钻进时的钻具加压的要求。

(2)轨迹尽可能最短

设计轨道方案时,选择长度最短的轨道方案,避开可钻性较差的地层。

(3)主井眼垂直于最小主应力方向

尽量让进入煤层的井眼垂直于煤层最小主应力方向,保证煤层的产能优化和井壁稳定[2]。

(4)尽量在煤层顶板钻进

主井眼和分支井眼尽量处于煤层的中上部位,即煤层顶板,在顶板中钻进能减少井塌发生的可能[3]。

2.2分支水平井井眼轨道优化设计

鱼骨状分支水平井的空间三维特性较为复杂,其轨道设计不同于普通水平井轨道设计,常规井眼轨道设计方法不能满足要求。应先按照地质设计的要求设计出靶区目标,根据靶区目标选择分支井眼回接主井眼轨道[4]。

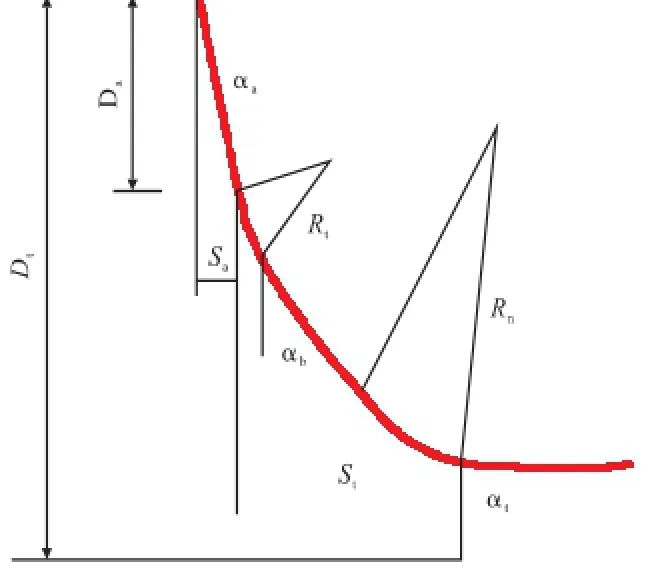

2.2.1主井眼轨道设计

水平主井眼一般采用“直-增-稳-增-平”类型(图1),主井眼水平段井斜角接近90°,考虑定向仪器的造斜率,通过两次增斜钻进达到设计要求[5]。主井眼优化设计时已知参数:造斜点垂深Da;造斜率K;入靶点方位φ。重点注意事项:①造斜点必须在相对稳定的地层;②设计造斜率必须小于造斜工具的最大造斜率;③造斜段所处层位必须有利于顺利下入套管。

图1 主井眼轨道剖面设计示意图

在主井眼轨道设计时,稳斜段的井斜角αb是一个重要数据,可通过下面公式进行计算分析:

式中:

Dt—靶点垂深,m;

St—靶点水平位移,m;

Sa—造斜点水平位移,m;

Da—造斜点垂深,m;

Rn—造斜段曲率半径,m。

Rt—造斜段曲率半径,m。

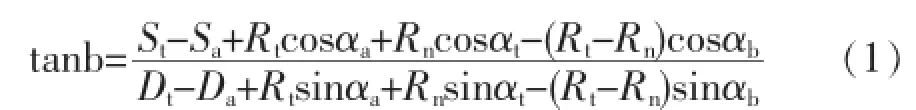

2.2.2分支井眼轨道设计

分支井眼轨道类型主要是“增—降—平”(图2)。这种轨道类型设计出的分支井眼先上翘,再水平向前钻进。这样设计可以防止钻主井眼时岩屑进入分支井眼,避免砂桥产生的可能,确保后续作业管柱顺利下入。

图2 分支井眼轨道剖面设计示意图

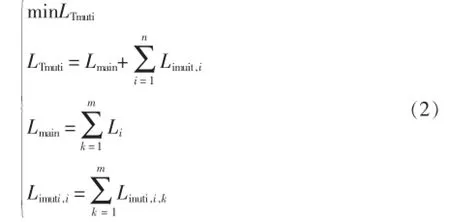

2.2.3分支井轨道设计优化模型

根据主井眼类型的情况,选用合适的井深计算方法和限制条件,根据不同的分支井眼井深计算和限制条件,就可以组合为分支水平井轨道优化模型,由此能够建立出目标函数即使得整个轨道长度最小。分支井设计优化模型为:

式中:

Ltmuti—井眼总长度;

Lmain—主井眼长度;

Lmuti,i—分支井井眼长度;

i—对应每一个分支。

优化设计模型较为复杂,可采用非线性数学规划问题的不等式约束乘法,对每一个分支和主井眼的轨道进行优化求解,运算过程快,输出结果准确。

3 井眼轨迹控制技术

3.1井眼轨迹控制方法

分支井施工中,通常把煤层上下的泥岩、致密顶底板、煤层夹矸作为判断轨迹上下调整的依据。标志层可通过邻井资料、已施工的羽状水平井随钻跟踪曲线进行响应对比。钻进过程中要结合钻屑、钻时变化、钻井液变化、录井参数等,分析决策井眼轨迹控制。根据准确的地质剖面参数和工程参数,能够正确地监测和跟踪地质目标,并在三维地质环境中调整井眼轨迹,使钻头沿着煤储层物性最佳的层位钻进[6]。

3.2轨迹控制技术

主水平井眼造斜段使用“螺杆钻具+MWD”的钻具组合。煤层段的主水平井眼采用PDC钻头,使用MWD监测的自然伽玛值来判断钻头是否在煤层中钻进。采用滑动钻进的方式定向并实时控制,保持井眼轨迹圆滑,避免出现较大的狗腿度。尽量避免大幅度调整下部钻具组合,并适当控制钻时。

(1)井口位置优选

①根据已有的地质资料,选择煤层埋深较浅至适中、煤层气饱和度高、厚度大、物性好的平台;②应尽量使井眼延伸方向与天然裂缝垂直,以获得较好的增产效果;③尽量避开破碎地层。破碎地层容易井塌,导致井塌、卡钻、井漏等钻井工程事故,甚至井眼报废。

(2)地质导向技术

地质导向技术是多分支水平井钻探成功的关键技术。它把钻井技术、测井技术和录井技术融为一体,利用随钻测录地质信息控制井身轨迹。井眼轨迹的控制要有较高的控制精度,较强的应变能力,较准确的预测。

4 分支井侧钻技术

常规的侧钻技术有3种:①打水泥塞侧钻;②使用斜向器侧钻;③悬空侧钻。根据现场多口井的经验,采用斜向器侧钻成功率较高,但施工程序较多;打水泥塞侧钻虽侧钻容易,但对保护煤层不利,所以,这两种方式现都应用很少。悬空侧钻是近年来使用最多的侧钻方法,这种方法侧钻操作难度较大,但不需要特殊工具,也减少了填井候凝时间。

悬空侧钻是煤层气多分支井施工的难点。钻井工程师可根据返出岩屑、测斜数据、钻压的变化等,判断侧钻是否成功。只要操作方法正确,煤层侧钻都能一次成功,整个侧钻工序需要5~9 h。在三交、马必、潘庄等区块多口分支井施工中,总结出悬空侧钻方法的关键点:

(1)侧钻钻头选择5刀翼,外双排齿,有利于稳定工具面。

(2)螺杆钻具的弯度1.5°以上,给钻头有足够的侧向力。

(3)下钻至距侧钻点10 m,锁定工具面上提下放钻具划槽,在划槽后开始侧钻。

(4)至少连续滑动钻进15 m后再复合钻进,防止在启动转盘时,钻头进老井眼。

5 现场应用情况

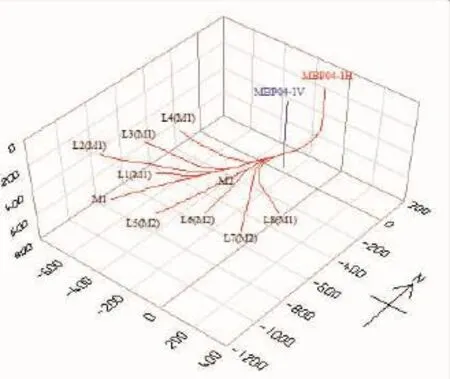

MBP04-1H井位于沁南盆地马必区块,设计1个主眼及8个分支(图3),完钻原则是山西组3#煤层内进尺达到4000 m完钻。沁南盆地3#煤层顶板深度为412.1 m,煤厚6 m,煤层倾角7°左右。根据消耗较少垂深得到较大位移的理念,对井身剖面设计进行了优化。

图3 MBP04-1井组实钻三维立体投影图

(1)选定“直—增—稳”三段制井身剖面

采用三段制井身剖面,达到更大的位垂比,使井眼顺利着陆。MBP04-1H井的造斜点在252 m,着陆点在477 m。

(2)造斜钻下移避开难钻层位

设计中二开定向段自上石盒子组中部造斜,设计造斜率为9°/30 m,由于上石盒子组含砾较多,容易导致钻头先期损坏,将造斜点下移30 m,造斜率调整为10°/30 m,仅用1只钻头就完成了定向段施工。

(3)着陆点放在三开段

原设计着陆点在二开井段,存在大井眼煤层钻进易塌风险,将技术套管下深优化到煤顶以上1 m处,将着陆点放在三开井段距洞穴30 m处,避免了二开在煤层钻进的风险。

该井的的井身结构为:Φ244.5 mm表层套管× 36.5 m+139.7 mm技术套管×476 m+Φ120.65 mm主水平井眼(裸眼完井)×1464 m+Φ120.65 mm分支水平井眼(8个分支)×(300~600 m)。该井钻井总进尺5 727 m,煤层进尺5 251 m,由于使用了煤层气分支井轨迹控制技术,钻井周期33.33天,平均机械钻速10.02 m/h,煤层钻遇率95.19%。

6 结论和建议

(1)煤层气分支井眼轨迹优化设计技术、井眼轨迹控制技术、分支井侧钻技术等经过现场应用,能保证煤层气分支井施工质量,提高煤层气井采气率。

(2)开展煤层气分支井技术研究,提高分支井钻井时效。应加大资金投入,不断深化煤层气分支井技术研究,进一步提高分支井钻井效率,降低煤层气分支井成本。

[1]邵龙义,侯海海,唐跃,等.中国煤层气勘探开发战略接替区优选[J].天然气工业,2015,35(3):1-11.

[2]秦学成,段永刚,谢学恒,等.煤层气井产气量控制因素分析[J].西南石油大学学报(自然科学版),2012,34(2):99-104.

[3]白生宝,王凤琴,杜厚余,等.煤储层条件对煤层气产能的影响分析——以鄂尔多斯盆地东南某区块为例[J].天然气勘探与开发,2015,38(2):47-50.

[4]姜文利,叶建平,乔德武.煤层气多分支水平井的最新进展及发展趋势[J].中国矿业,2010,19(1):101-103.

[5]饶孟余,杨陆武,张遂安,等.煤层气多分支水平井钻井关键技术研究[J].天然气工业,2007,27(7):52-55.

[6]杨陆武,孙茂远,胡爱梅,等.适合中国煤层气藏特点的开发技术[J].石油学报,2002,23(4):46-50.

(修改回稿日期2016-08-19编辑景岷雪)

孙成龙男,1964年出生,2004年毕业于石油大学(华东)石油工程专业,高级工程师,现任中原石油工程有限公司钻井一公司副总工程师,主要从事现场技术管理与技术攻关等工作。地址:(457331)河南省濮阳市清丰县马庄桥镇钻井一公司技术发展中心。电话:13333937681。E-mail:schl999@163.com