培育劳工立场的在线“抗争性公共领域”——对一个关注劳工议题之新媒体的个案研究

2016-11-14李艳红

李艳红

培育劳工立场的在线“抗争性公共领域”

——对一个关注劳工议题之新媒体的个案研究

李艳红

互联网语境下,劳工阶层之抗争性公共领域如何形成,又可能遭遇哪些困境?关注劳工议题的自媒体X网站及其微信公众号提供了一个“深描”样本。本文将其视为于主流公共领域之外建立另类共公领域的努力,从结构、表征和互动三个维度对个案进行考察。基本发现是:X确实构成了持续产制劳工阶层本位的社会正义话语的场所,致力于反抗资方和主流媒体话语的霸权,进行利益与身份政治的抗争;但是,X在培育能动的“抗争性公众”方面则受到局限,且缺乏稳定的结构性保障。这说明X具有成长和培育劳工阶层之抗争性公共领域的潜力,但面临诸多限制。这对于理解当代中国社会条件下另类公共领域的形成具有如下推论意义:一方面,新兴媒体技术的赋权能力、针对新兴媒体相对宽松的管制环境以及马克思主义思想传统等共同构成了抗争性公共领域浮现的基础;另一方面,不稳定的体制位置、缺乏可持续的财政基础以及“互联网生态”等共同构成了限制技术赋权的因素,约束着其发挥社会政治潜力。

抗争性公共领域; 另类媒体; 互联网; 劳工

关于另类媒体(alternative media)的研究一直占据批判传播研究的核心。在这些以民主和平等作为首要价值的学者看来,另类媒体、非主流媒体、草根媒体或社区媒体等非大众媒体的类型,构成了一个广阔的文化生产的领域,这种领域区别于大众媒体,往往包含更多的公民参与以及与主流媒体不同的价值观,具有深厚的民主意义*Tim O’Sullivan,John Hartley,Danny Saunders,Martin Montgomery & John Fiske.Key Concepts in Communication and Cultural Studies.London:Routledge,1994.。

互联网技术为另类媒体的勃兴提供了可能。新媒体技术的出现由于降低了从事信息传播的生产和发行成本,从而促使了这一生产领域的兴盛。学者们发现,互联网催生了一些新的传播实践和传播策略,这包括一些开源的媒体实践、在线的参与式新闻以及在线的文化反堵(cultural jamming)等*Leah Lievrouw.Alternative and Activist New Media. Cambridge,UK:Polity,2011.。研究社会运动的学者则发现,由于对电子邮件列表、网络论坛、博客等技术的应用,涌现了多种多样的抗争性话语(counter-discourse)*John D.H.Downing.Radical Media:Rebellious Communication and Social Movements. Thousand Oaks,CA:Sage Publications,2001;Martha Mccaughey & Michael D.Ayers.Cyberactivism:Online Activism in Theory and Practice. New York:Routledge,2003.。因此,新媒体开辟的社会政治潜力究竟有多大?这已经构成了今天有关新媒体辩论的一个核心。新媒体究竟是否为另类媒体、公民媒体或草根媒体的成长开辟空间?它是否能够成为弱势阶层/群体表达的另类空间,形成迥异于主流媒体的话语和诠释,成为其认同构成的场所并催发新的集体行动?次生/抗争性公共领域(counter-public sphere)是否可能依托新媒体而勃兴*在英文学术界的表述中,counter-public sphere与alternative public sphere这两个概念的所指高度叠合,经常替换使用。二者的差异在于,前者强调得较多的是其与主控公共领域之间的抗争和反抗性关系,后者则相对淡化了这种对抗性的话语关系,强调的主要是差异而非对抗性关系。本文的案例较多体现了与主控的话语和媒体之间的抗争性关系,因此选择counter public sphere这一概念,在中文翻译上,选择采用“抗争性公共领域”,而非其他作者所使用的“反公共领域”或“次生公共领域”概念。?这些问题,共同构成了今天重要但尚未得到充分研究和理论化的学术领域*John Downey & Natalie Fenton.“New Media,Counter Publicity and the Public Sphere”,in New Media & Society,2003,5(2),pp.185~202.。

本文的研究即在上述背景下展开,它提供的是当代中国随着互联网、尤其是社交媒体兴起所出现的一个以关注和生产劳工议题之新闻报道和评论为己任的公民媒体网站及其微信公众号的考察。

一、理论出发点:从“公共领域”到“抗争性公共领域”

对公共领域的考察一直是政治传播研究的核心。“公共领域可以被理解为社会中传播空间的‘星座群’,在这些空间中,信息、观点和辩论以一种不受约束的方式得到传播,在此基础上,公众则得以形成其意见和政治意志”*Peter Dahlgren.“The Internet,Public Spheres,and Political Communication:Dispersion and Deliberation”,in Political Communication,2005,22(2),pp.147~162.。哈贝马斯的公共领域概念构成了本论文的概念基础,本文认为,公共领域作为一个规范性概念和理想仍然具有价值,它不仅有助于提供一个对权力的凝固(大众传媒往往内在于其中)予以批判的理念基础,而且对于如何重构公共空间,以朝向民主化具有概念指导意义。

不过,指导本文的公共领域概念区别于哈氏的最初所指,它建立在批判学者对其的批评和重构的基础上。哈贝马斯的公共领域概念于1989年被翻译进入英文世界,成为政治学和传播学重要的理论源泉。然而不久就受到了争议和批评。在规范性概念的意义上,批评主要集中在:一个理想的公共领域是否仅仅应该如哈贝马斯所言是单一和内部整合的?是否仅仅应该是以理性为标准、以促成共识为诉求?以及,是否仅仅应局限于传统的政治概念而将更广泛的文化和身份议题排除在外*Dahlberg Lincoln.“Rethinking the Fragmentation of the Cyberpublic:From Consensus to Contestation”,in New Media & Society,2007,9(5),pp.827~47;Philip Schlesinger.“From Cultural Defence to Political Culture:Media,Politics and Collective Identity in the European Union”,in Media,Culture and Society,1997,19,3,pp.369~391.Michael Warner.“The Mass Public and the Mass Subject”.In Craig J.Calhoun (ed.).Habermas and the Public Sphere.Cambridge,MA:MIT Press,1992,pp.377~401.?学者们认为,在肯定社会不平等广泛存在的条件下,应该开辟新的看待公共领域的视角,使其更具有纳入性特征*Robert Asen & Daniel C.Brouwer.Counterpublics and the State.Albany,NY:State University of New York Press,2001;Nancy Fraser.“Rethinking the Public Sphere:A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”.In Craig J.Calhoun (ed.) Habermas and the Public Sphere.Cambridge,MA:MIT Press,1991;Nancy Fraser.Justice Interruptus.London:Routledge,1997.。

“次生/抗争性公共领域”则是在上述批判的基础上得以概念化,它指的是那些相异于或与主控话语相对立的观点、诠释和意义得以生成的场所。次生/抗争性公共领域之所以会存在,往往是因为那些与主控话语不同或对立的观点和诠释在主控的公共领域中被排斥。在次生/抗争性公共领域之中,那些被主控话语所排斥或被边缘化的议题、声音、身份、位置则得以得到流传、讨论和阐释*Dahlberg Lincoln.“Rethinking the Fragmentation of the Cyberpublic:From Consensus to Contestation”,in New Media & Society,2007,9(5),pp.827~847.。对于弱势社群而言,发展属于自己的次生/抗争性公共领域,在此之上形成自身的文化、话语、诠释和认同,并与主流社群互动和抗争,因而具有深厚的社会政治意义,对于实现社会正义至关重要。处于国家和商业框架之外的公民媒体、草根媒体和另类媒体因此在事实上成为抗争性公共领域的重要组成部分*Chris Atton.Alternative Media.London:Sage,2002;Chris Atton & James F.Hamilton.Alternative journalism.London:Sage,2008;John D.H.Downing.Radical media:Rebellious Communication and Social Movements.Thousand Oaks,CA:Sage publications,2001.。

Dahlgren(2005)曾经提出公共领域的三个维度。他认为,任何公共领域都由结构(structural)、表征(representational)和互动(interactional)三个维度构成。一个运行良好的公共领域也应该在这三个维度都有良好表现。所谓结构维度,指的是正规的制度特点,包括媒介组织、组织的所有权、控制、规制、财政以及定义传播自由的法律框架等。它往往与政治制度有关,因为正是政治制度构成了传媒运作的政治生态背景;而且,政治制度也会为信息和表达形式的流通设定边界。结构维度可以视为公共领域的物质基础。二是表征维度,所谓表征维度,指的是媒体的产出,即媒体所提供的内容。一个良好的公共领域必然涉及政治传播的一些基本标准,例如公正、准确、完整性、多样性、议程设定、意识形态倾向、表征方式(modes of address)等。三是互动维度,所谓互动维度,主要涉及的是有关公众的概念化,它包含两个方面,一是公众与媒体的互动,即公众理解、诠释和使用媒体内容的传播过程,二是公民之间的互动。Dahlgren认为,这个三维的框架有助于指导对任何社会的公共领域特征的考察,也能够为学者们考察任何一种传播技术对于公共领域的作用提供分析的起点。例如,他本人就使用这一框架对互联网可能对公共领域所发生的影响予以了理论分析。笔者认为,这一框架也同样可以借鉴用以考察另类或抗争性公共领域的特征。针对今天中国随着新媒体兴起而浮现的另类公共领域,我们同样可以从这三个维度进行考察,以全面地认识这个公共领域的特征。

二、市场化改革年代多重公共领域的形成及其与劳工的关系

一些学者将公共领域的激进批评带入了中国语境,考察中国市场化启动之后的媒介话语空间变迁。在学者们看来,市场化改革确实在今天的中国催生了公共领域,但这一公共领域却并非内在整合和单一维度的,而是正在基于不同的生产方式和逻辑呈现出多重性的特征。

一方面,代表党和国家的官方主流媒体正在形成“执政党中心”的媒介领域。由于工人一直被社会主义意识形态界定为政治的中坚主体,这一宣传中心的传播模式确实对这个工人群体予以了关照。但是,就成为劳工阶层的主体和利益表达平台而言,官方主导的媒介领域仍有颇多不足。例如,学者们发现,官方媒体倾向于以道德化和悲情主义的方式报导农民工议题,导致忽视对利益、关系和制度安排的追问*陈红梅:《大众媒介与社会边缘群体的关系研究:以拖欠农民工资报道为例》,载《新闻大学》2004(春)。;尽管也曾努力承认农民工的社会经济贡献,将其作为理想的劳动模范,但是其主导话语仍然是将工人塑造为“需要受到教育、提升素质和文明化程度的一个人群”,且对其形象呈现模式化和刻板化的特征*李艳红:《弱势社群的公共表达——当代中国的城市报业与农民工》,香港中文大学博士学位论文2004年;蒋苏、曾艳梅:《农民工媒介形象呈现探讨——以1983年-2011年人民日报相关报导为例》,载《新闻世界》2013年第7期,第254~255页; 薛倩:《农民工的媒介形象分析——以2003年-2010年陕西日报的报导为例》,载《新闻世界》2011年第7期,第196~197页。等;以及,随着政府加入新自由主义的改革潮流,由于劳工利益潜在地与发展市场和资本的利益相冲突,这使得由中央和各省级党报构成的官方媒体并未能承担为这个人群发声的角色*Yuezhi Zhao.“Enter the World:Neo-liberal Globalization,the Dream for a Strong Nation,and Chinese Press Discourse on the WTO”.In C.C.Lee (ed.).Chinese Media,Global Context.Oxford:Routledge,1999,pp.32~56.。

另一方面,市场化改革催生的市场化媒体正在形成新的公共领域。学者们发现,这批以城市青年中产阶层作为主要读者对象的市场化媒体在农民工的利益表达上扮演了更为积极的角色,这表现在,涌现出了更多关于这个群体及其公共事务的报道,围绕公民权利和法治等概念展开了丰富的传播实践,进而确曾为农民的公民权利表达扮演积极角色等*李艳红:《弱势社群的公共表达——当代中国的城市报业与农民工》,香港中文大学博士学位论文2004年;李艳红:《一个“差异人群”的群体素描与社会身份建构——当代城市报纸对农民工新闻报导的叙事分析》,载《新闻与传播研究》2006年第2期,第2~14页。。但是,此类市场化媒体所构成的新生的公共领域仍然未能显示出纳入性(inclusive)的特征,而是显示出明显的阶层偏向,在积极阐述中产阶级议题的同时,倾向于边缘化或抑制劳工阶层的议题*Yuezhi Zhao.Communication in China:Political Economy,Power,and Conflict.Lanham,MD:Rowman & Littlefield,2008.。这表现在:在为农民工群体发声的角色上并不稳定、不可持续,容易随着消费和商业逻辑而起落,并不能成为系统地阐述农民工权利和主体性表达的场所*李艳红:《弱势社群的公共表达——当代中国的城市报业与农民工》;李艳红:《一个“差异人群”的群体素描与社会身份建构——当代城市报纸对农民工新闻报导的叙事分析》,载《新闻与传播研究》2006年第2期,第2~14页。;在对法治和公民权利的诠释以及专业主义的标准上采取的是选择性的立场*Guoxin Xing.“Online Activism and Counter-public Spheres:A Case Study of Migrant Labour Resistance”,In Javnost-the Public,2012,19(2).,与官媒一样,其主控话语仍然是素质话语,将农民工视为需要提升素质的对象,并将其塑造为城市焦虑和恐惧的源泉等等*Wanning Sun.“Subalternity with Chinese Characteristics:Rural Migrants,Cultural Activism,and DIGITAL Video Filmmaking”,In Javnost-the Public,2012,19(2).。而从宏观的结构性变迁来看,报业的市场化改革以及集团化进程都导致了进一步压缩以工人和农民这些消费能力较低的群体的媒体发展空间。传媒业的国际化则进一步加剧了这一趋势*Yuezhi Zhao.“From Commercialization to Conglomeration:The Transformation of the Chinese Press within the Orbit of the Party state”,in Journal of Communication,2000,50(2),pp.3~26.。

因此,从劳工阶层的角度看,市场化改革后的媒体格局并未为该阶层提供充分的利益和主体性表达的空间。那么,具有开放性特征的互联网技术的兴起又是否可能为这一现状带来改变呢?Zhao(2008)和xing(2012)通过分析几个在互联网社区论坛中得到广泛响应的工人维权案例说明,互联网话语与市场化媒体话语并没有本质的区别,其所采用的公民权和法律正义话语仍然具有高度的阶级偏向,未能为保障工人的经济权利和社会正义需求鼓与呼。因此,在一些学者看来,“中国的国家控制的和商业化的媒体以及互联网生态都具有内在的限制,限制了表达工人作为工业公民之利益的可能”*Guoxin Xing.“Online Activism and Counter-public Spheres:A Case Study of Migrant Labour Resistance”,In Javnost-the Public,2012,19(2),p.63.。

但是,另一方面,一些学者认为,官方的媒体领域和以市场为基础的公共领域并没有完全排除掉发展出多重公共领域的可能。一些学者注意到,尽管中国现存的公共领域是排斥进步主义以及具有阶级的偏向,但与这个过程相伴随,工人作为传播主体也在实践其自主的传播(autonomous communication)。Xing(2011)研究了中国工人阶级的闲暇文化和沟通行为,发现这提供了一个重新政治化的空间,构成了一个由工人阶级自身参加的、讨论社会平等和关联议题的公共领域。另外,工人自身也开始运用可获得的技术方式来进行自主的传播实践。手机短信、价格便宜的小灵通电话、预收电话卡服务以及QQ、微博等新兴技术均被劳工群体或与之关联的NGO所应用,并赋权于这些人群,为其提供个体、组织和社区层面的支持*陈韵博:《新媒体赋权:新生代农民工对QQ的使用与满足研究》,载《当代青年研究》2011年第8期,第22~25页。,使之成为当代中国的信息中层(information have-less)。一些学者甚至将其命名为工人阶级信息技术(ICT),以表达这些技术对这个阶层之社会构成的深远意义*Jack Linchuan Qiu.“The wireless leash:Mobile Messaging as Means of Control”,in International Journal of Communication,2007,a,1,pp.74~91;Jack Linchuan Qiu.“The Accidental Accomplishment of Little Smart”,in New Media & Society,2007,b,9,pp.903~923.。除此之外,一些学者还注意到,一批专门从事劳工事务的NGO与社会精英也参与其中,尝试成为媒介行动者(media activist),探索各种形式的文化行动,参与到对农民工的社会身份建构中来*Faye D.Ginsburg.“Screen Memories:Resignifying the Traditional in Indigenous Media”,In Faya D.Ginsburg,Lila Abu-Lughod & Brian Larkin (eds.).Media World:Anthropology on New Terrain.Berkeley:University of California Press,2002,pp.39~57;Wanning Sun.“Subalternity with Chinese Characteristics:Rural Migrants,Cultural Activism,and DIGITAL Video Filmmaking”,In Javnost-the Public,2012,19(2).。由于上述来自劳工阶层或其同道者的自主传播的努力,在一些学者看来,今天中国的媒体公共领域其实“构成了一个有时叠合、有时却又对抗的在结构上不均衡的话语领域的集合体”*Yuezhi Zhao.Communication in China:Political Economy,Power,and Conflict.Lanham,MD:Rowman & Littlefield,2008,p.328.。

置放于上述公共领域分化的背景当中,本案例则可视为是在上述分化并分层的公共领域之外开辟新的空间的努力,本文所观察的个案由一群具有社会主义理想的精英知识分子发起,由NGO的工作人员参与运营,其目的是希望维护工人的权利,并阐述一种追求平等的社会主义价值观,属于上述自主传播的实践。这一实践与党/国媒体强调的执政党中心论和市场化媒体奉行的专业规范和消极自由理念之间,有着重要的区别。本文即希望为这一个案所进行的表征和话语实践予以分析,以丰富对于劳工阶层之自主传播的认识。

三、研究方法与个案说明

本研究所关注的个案X创办于2013年10月,是一个以持续关注和报导劳工议题为己任的网站及其微信公众号(以下称为X)。二者的创办者是来自中国大陆和香港几所著名高校的学者。这几名学者长期关注劳工事务,并且致力于通过行动来“推动经济民主,维护劳动价值,建设公义社会”。X的创立即是他们希望“创办一个以工人为目标受众的公民媒体,用以倾听底层,传播劳工声音,并希望社会公众通过这个平台,理解农民工为中国发展所承受的牺牲,并思考中国的命运与未来”的理想的实践。

但是,这几名创办者并不参与X的具体运营,X的具体运营由四名兼职成员负责。作为一个常规的媒体运营平台,X已经具备了组织化媒体机构的一些特征:拥有相对固定的核心成员,负责日常运营;在新闻生产上,形成了与一般大众媒体机构类似的流程,包括每月一次或每周一次召开例会讨论选题,总结前期工作并安排后续工作等;在新闻报导的规范上,X也形成了自己的编辑原则。

X具有一些独特的特征。首先,与一些以提供信息、知识和培训等服务的农民工网站不同,X专注于建设和阐述独立的价值观和话语,因而比前者更集中体现出另类媒体的角色,在彰显次生/抗争性公共领域之“传播信息、观点和辩论并形成政治意志(舆论)”的特征方面更具独特性。也正是因此,X尽管创办时间不长,却受到了较多关注,尤其是受到了劳工NGO界以及学界的关注。其次,与目前较受研究者关注的互动性的人际传播媒体如QQ、微博和手机不同,X是一个具有组织结构的平台,代表的是Gerhards与Neidhardt*Gerhards Jürgen & Mike Schäfer.“Is the Internet a Better Public Sphere? Comparing Old and New Media in the US and Germany”,in New Media & Society,2009,12(1),pp.143~160.所言的“偶遇式”和“事件式”之外的第三类公共领域,即“组织化”或机构化的公共领域,对它的研究因此将可能为我们理解传播技术对于工人阶级的赋权提供新的案例和角度。

本文所使用的材料来自于作者和研究助理于2014年4月到2015年6月期间对X的参与观察、访谈及对公众号和网站的内容分析。访谈内容包括X的基本情况、编辑方针、理念目标、推广方式、组织运作、技术支持、资金来源、政治控制、应对策略、与受众及与主流媒体之间的互动等。通过访谈,我们也获得了进入其网站和公众号之后台的相关用户数据。我们关注了X网站和微信公众号的所有内容。在量化分析中,采取了合成周抽样的方法来分析其在报导主题上的总体分布,另外还采取了质化的话语分析的方法。内容分析的材料主要来自于2013年10月至2015年4月X所发布的所有文章。

在下文中,我们将采用Dahlgren所提供的框架来对这一个案进行分析。首先,我们将聚焦其表征和话语层面,探究这一以围绕劳工议题生产新闻、评论和相关报道的媒体平台究竟是否以及如何生产出劳工阶层本位的社会正义话语,又是否及如何为这一阶级的主体性予以表达?其在诠释方式、立场、价值和意识形态倾向等方面如何与主流媒体进行抗争,并形成具有内在整合性的抗争性话语(counter-discourse)?其次,我们将转向分析这一表征层面的努力是否有成效地帮助其建立和维护其所欲影响和动员的抗争性公众,也即这一抗争性公共领域的互动维度。然后,我们将对这一新媒体个案兴起和生存的条件、组织方式及其嵌入其中的政治经济结构予以检视,以探讨促进以及阻碍这一另类的抗争性媒体在今天中国的语境下持续实践的结构性因素。最后我们将对这一个案在上述三个维度上的表现进行总结,以认识和理解新媒体技术对于催生劳工阶层之另类或抗争性公共领域的社会政治潜力。

四、表征维度:社会正义话语与劳工阶层的主体性表达

作为一个以关注和报道与劳工群体关联的公共事务为己任的媒体,X已经成为一个持续和系统阐述社会正义话语的平台。主编Z恰当地表述了其立场:“我们首先是希望表达一种工人自身的立场,始终以维护工人权益和表现工人真实的生活状态为首要任务;其次,在更抽象一级的价值立场上,我们还希望传达一种社会主义的价值观,对以市场经济为首要和唯一追求的资本主义和新自由主义观念予以批判。”

下文我们将通过四个层次的分析来予以具体阐述。

(一) 报道模式:成为持续、均衡再现劳工事务的平台

如何围绕劳工群体及其事务建立起区别于主流媒体的差异化的报导模式,构成了X采编运作的一个原则。这一采编原则很清晰地体现在主编Z的编辑意识当中,他认为主流媒体(既包括党报党媒,也包括市场化报纸等)在劳工新闻的报导上存在高度偏见,因而X所做的即是要反其道而行之*主编Z将主流媒体报导劳工新闻的视角和框架总结为三种:第一种劳工报导属“美好想象”型,以过于简化的方式看待劳资矛盾,以为政府推动集体协商,就天下太平。第二种是“党报写法”,只注重报导政府政策及对劳工带来的好处,却不深入分析其对农民工的不利。第三种是“讲故事”,记者往往用较长篇幅来写作农民工个体或群体生存的状况,通过人情趣味的故事吸引读者,虽然展现了真实,但没有分析背后的原因。在Z看来,这些框架都具有高度缺陷,而X则是要针对这些不足,改变这种现状。下文的分析中,如果没有专门标注,则材料都来自于笔者的访谈。。可以认为,表达和维护阶级正义,已经成为这个另类媒体高度自觉的编辑意识。

在上述编辑方针的指导下,X的内容体现出显著区别于主流媒体的特征。首先,X构成了一个对劳工议题予以系统、持续和集中高度再现的平台,其所有的内容都与劳工群体的公共事务、权利或主体经验相关,且生产节奏并不会因为其他新闻热点议题的改变而改变。这一点显著区别于主流媒体,因为后者的报导往往只可能辟出一定篇幅、版面和时间段,且报道往往只集中在一些特定的时间点如春运前后、官方议程(如有关劳工的法律出台),或者相对极端及冲突性的劳工事件出现(如接连的自杀)之时,这种关注往往会因为新闻热点事件的转移而转移*李艳红:《弱势社群的公共表达——当代中国的城市报业与农民工》,香港中文大学博士学位论文2004年。。

从主题分布来看,X的主题涉及与这个群体之权利和利益密切关联的各个方面,既包括直接涉及经济利益的有关就业、薪酬、工资水平等经济议题,也包括间接涉及经济利益却主要表现为社会权利的工伤、保险、医疗、退休养老、子女教育等政治议题;同时也包括农民工的日常生活,包括其精神需求和建立社会网络的需求等。表一列出的是我们根据样本分析所得出的X所从事报导的主题分布。从表1可以看到,X的报道比一般的大众媒体更为均衡。都市媒体和官方媒体在农民工事务的报导上往往集中于经济议题,而倾向于忽视其他议题*李红涛:《农民工社会处境的再现:一个弱势群体的媒体投影》,载《新闻大学》2005年第4期,第32~37页。。X的报导则从经济议题延伸到了政治与社会议题,触及了与这个群体之公共利益关联的方方面面,显然比主流媒体更加广阔和均衡。

表1 X所从事报导的主题分布 n=54

(二) 抗争话语之一:揭示“分配领域”的非正义——以富士康议题为例

社会经济领域的正义问题被Fraser称为分配正义。对此的报道构成了X最重要的内容。X持续关注劳工的劳动和工作条件及经济报酬等与劳工利益密切关联的问题,富士康就是其中得到X持续关注的议题,对它的分析可以帮助我们认识X如何阐述社会经济领域的正义话语。

富士康是一家台湾集团在大陆投资兴办的企业,主要从事电子产品制造,为电子产品知名企业苹果公司代工。作为世界最大的电子产业制造商,富士康在中国成为中国出口导向型企业的榜样,得到了国家的大力支持。富士康在中国大陆的大规模扩张,也使得它成为雇佣劳动力最多的公司,至2010年,其在中国雇佣有90万劳动力。这使得富士康成为中国劳工政治的一个重要场所和焦点*该资料引自潘毅:《垄断资本与中国工人——以富士康工厂体制为例》,载《文化纵横》2012年第2期。。

富士康公司漠视劳工权利等的问题,曾一度成为大众媒体的焦点。例如,在2010年富士康爆出13连跳的自杀事件之后,以城市中产阶级为主要读者对象的市场化媒体予以了高度关注,发表了多篇报道,表现出人文关怀,并发表了反思和揭示富士康体制的报道和评论。但是,如一些学者的观察,大众媒体在劳工议题上的报道,始终缺乏稳定性并表现出摇摆和暧昧的特征,这一点也体现在其对富士康议题的处理上。2015年2月,富士康公司受到全国总工会的点名批评,被认为“长期加班致员工过劳死或自杀”。在此事件之中,主流媒体主要是通过平衡手法予以处理,一方面报道总工会的批评,另一方面则对富士康公司的代表进行采访。部分媒体甚至将天平向富士康公司倾斜,全文刊发富士康公司为自身进行辩护的全文——《我们不完美,但请关注我们的进步——富士康科技集团声明并与郭军先生商榷》,为富士康公司的自我辩护提供机会。在该辩护性的檄文当中,富士康公司声称自己不仅没有侵犯劳工权利的问题,而且在过去几年间做了很多提升劳工待遇的举措。这说明,主流媒体在客观中立之专业规范的策略性仪式掩护下,倾向于给富士康公司提供自我辩护的媒体平台。

X围绕该议题展开了丰富的报导和评论实践。自2013年10月至2015年5月期间,X总共发表了70篇相关报导和文章,其实质恰与上述主流媒体的表现形成了反差。X致力于驳斥富士康公司的谎言,对富士康公司及其代表的工厂体制予以揭示和批判,与资方话语形成显著抗争。这一任务主要是通过对各种报道策略和体裁的创造性运用来完成的,这包括:全文发表劳工研究学者的报告,通过具体的调研数据揭示富士康所建立的工厂体制如何限制和阻碍了劳工的权利和利益*参见X于2015年4月连续刊登的系列:《2015年富士康报告》。;发表系列采访报道,实地采访劳工和工厂,以针对富士康在其回应信中提到的自我辩护进行针锋相对的驳斥;探索参与性的报导手法,直接刊登富士康工人的来信或邀请富士康工人自己写作,叙述自己在富士康的工作和生活状况,彰显劳工主体的视角,并对富士康的自我辩护予以驳斥;邀请关注劳工事务的学者或NGO人士作为特约评论员撰写评论,直接而深刻地揭示富士康对工人劳动价值的榨取,并对当前劳动体制对人的异化、对中国发展模式以及当前劳动权利保护的路径等都提出了反思。

以下这些报道的标题即鲜活地体现出X与富士康所代表的资方话语的直接对抗:

“富士康,听说你要帮我实现梦想?”

“工资多年不涨,富士康你的进步在哪里?”

“用自动化解救工人?逗你玩的”

“说好的福利,都去哪了”

“富士康工人自愿加班之谜”

“这里的管理是人训话”

“名升暗降:工资增长的数字游戏”

在这些文章中,X与富士康自我辩护的文章针锋相对,直接揭示了富士康的谎言:例如,富士康声称工资增长,但事实却是通过取消住宿和餐费补贴等方式,事实上降低了工人的实际收入;富士康声称采取了人性化的管理,但事实却是采取训话模式的粗鄙管理;富士康声称超时工作是因为工人自愿加班,但事实却是底薪低下,被迫加班才能维持基本收入;引进自动化根本就是资方制造幻觉的手段等*参见2015年4月10日发表的文章《详解富士康系列之一:富士康像皇宫,工人像奴才》。。

总而言之,X对于资本对劳工的剥削、剥夺和边缘化等涉及财富分配的非正义体制都予以了批判,与资方和主流媒体试图掩盖和围约这一非正义的意图形成了鲜明对抗。

(三) 抗争话语之二:阐述劳工政治中的正义

罢工是劳动者以集体行动的方式来争取权利。如何看待和定义罢工能够彰显媒体的意识形态轮廓。1970年代以来英国格拉斯哥小组的研究工作就证实了这一点*Peter Beharrell & Greg Philo.Trade Unions and the Media.London:Macmillan,1977.Greg Philo.Seeing and Believing.London:Routledge,1990,p.4.。X也对罢工和维权的行动保持密切关注。2014年,G市大学城发生环卫工人罢工事件,这一事件能够帮助我们进一步审视X在此类与劳工利益(再分配领域)密切关联的正义议题上,如何形成与主流媒体差异化的表征和话语模式。

2014年8月21日,G市大学城发生环卫工罢工,200多名环卫工多为大学城原住村民,这些工人自大学城规划建设以来,就在政府的承诺下就地安排就业。但是,由于物业管理公司的变更,他们面临9年工龄可能被清零以及失去这份工作的危险。由于在与相关部门反映之后均没有得到积极回应,他们于是选择在大学城大学开学的第一天罢工,整个罢工持续了1个多月的时间。

同城的主流媒体对这一事件也予以了关注,但关注度非常有限。同城有一家都市报发表了4篇报道,一家晚报发表了2篇报道,当地的县级党报发表了1篇报道,大部分媒体则选择了忽视。相对而言,X则在罢工开始的第一天即开始报导,每日保持关注,成为整个罢工事件的见证者,总共发布了15篇相关报道,在数量上远超主流媒体,成为当地不少民众了解该罢工事件主要的消息来源。

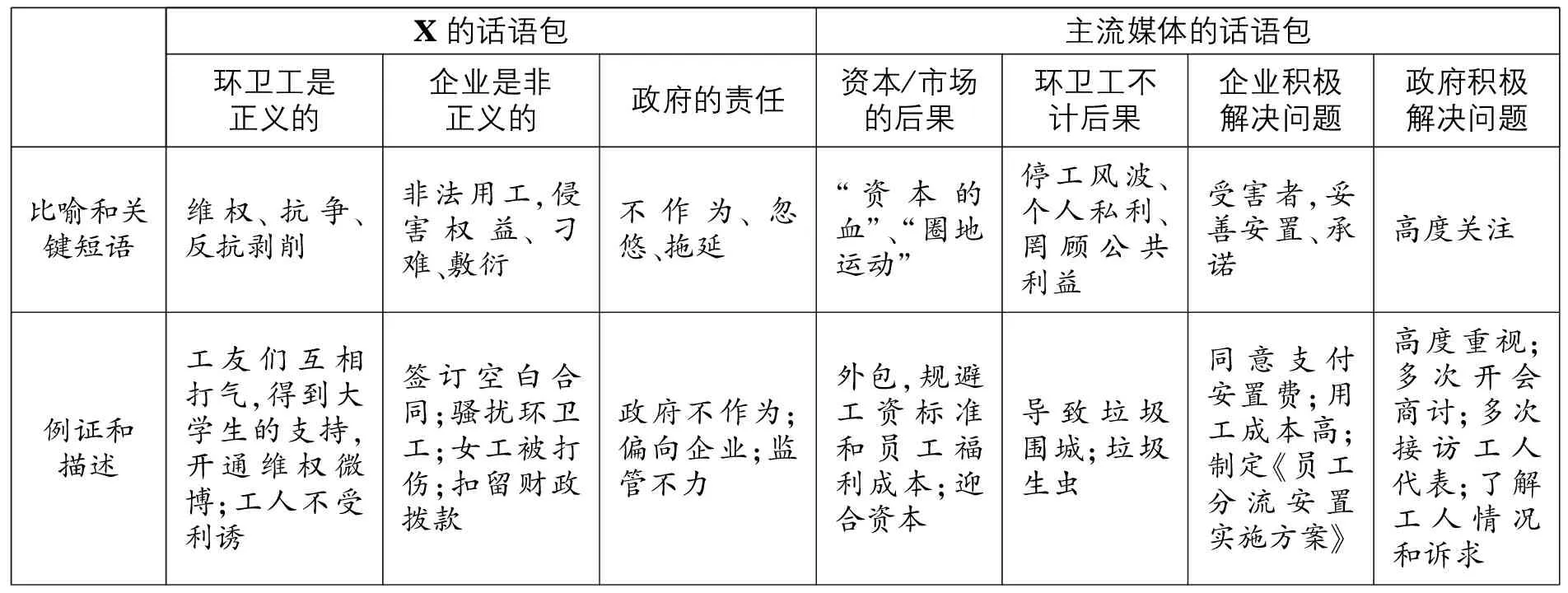

X与主流媒体的差异不仅仅体现在数量上,更体现在话语的实质内涵上,下文采用Gamson(1989)的话语包(discursive package)概念来阐述X与主流的市场化媒体在该事件上的论述差异*William A.Gamson & Andre Modigliani.“Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power:A Constructionist Approach”,in American journal of sociology,1989.。表二对比呈现了这一差异。可以看出,X所建构的话语包体现的是劳工的立场,其话语主要围绕“环卫工是正义的”“企业是非正义的”“政府有责任”“罢工是市场化的后果”这四个核心话语展开,从而将此次罢工事件阐述为工人在受到企业不公正待遇下的正义抗争。而之所以工人要展开抗争,它背后深层的原因是不受约束的资本利益扩张以及政府与资方默契不作为的结果。这一话语包甚至使用了一些醒目的比喻来表达对资本的批判,如资本的血、圈地运动等。但是在主流的市场化媒体中,罢工事件则正好相反,被描述为“工人过分追求私利、罔顾公共利益”的结果,在X中被批评和质疑的企业和政府在主流媒体的报导中则得到诸多正面的呈现并被合理化,如突出他们“积极努力解决问题”等。两个话语包并通过使用不同的比喻、用语和例证来实现。

表2 X针对大学城罢工事件形成的话语包

上述话语包的差异恰恰体现了X与主流媒体争夺对罢工的定义,解构主流媒体霸权的努力。

(四) 抗争话语之三:通过对生活世界的深入写作重建“承认正义”

经济和再分配仅仅是当代社会正义问题的一个领域,在此之外,文化和符号领域的正义问题同样关键,后者往往也被称为承认政治(Politics of Recognition)*Nancy Fraser.Justice Interruptus. London:Routledge,1997.。关注劳工的生活经验,争取承认政治领域之正义,恰是X之表征实践的另一面向。

围绕如何表征工人这个社会主体,X采纳了一个特定的新闻实践类型——对农民工生活世界(而非生产世界)的深描来实现。这同样体现在X对媒介报道体裁的创造性运用上。X设立了一个专门的栏目“劳工视界”,用以记录“工人行动”“工人影像”“工人故事”和“工人文艺”等不同层面的工人的生活经验。在这个栏目中,X将视角延伸到对个体劳工之生活和感受的深度描述。例如,针对农民工养老退休的问题,X推出了“当我老了”的系列专题,用文字、影像或视频的方式记载了多名退休工人面临的困境——因为养老保险缴交未满15年导致失去年老之后的依靠。“工人影像系列”则用影像的方式记录了一些从事特殊和边缘化工种的工人的日常生活,如煤矿的捡拾工、列车上的淘粪工、塔吊司机、留守妻子等特定人群。这些影像往往采取现实主义的风格,以一种充分尊重和人文主义的角度予以拍摄。“工人文艺”这个栏目则专门发表由工人创作的表达他们生命感受的作品,这些诗歌所表达的,往往是独属于这个阶层的来自其日常劳作之单调和辛苦的感受,疼痛、伤口、空洞、重复等词汇频繁出现。

此类深描式报道往往“带着同情和深度”,带着对城市辛劳者的尊重的特征,体现出“对(弱势族群)的价值,他们的渴望以及他们的普及人性(common humanity)的充分认识”*Peter Parisi.“The New York Times Looks at One Block in Harlem:Narratives of Race in Journalism”,in Critical Studies in Mass Communication,1998,15,236~254,p.237.。近年来,欧美不少持批判观点的新闻实践者和研究者在认识到主流大众传媒的报道对少数族群所造成的边缘化后果之后,开始倡导对新闻实践和写作方式进行改革,其中一种重要观点或趋向即是,要求介入少数族群的日常生活,对他们的日常生活进行深入的浓厚描述,展现他们作为普通人的生活和心理世界,描述他们生活中的抗争与胜利(triumph),进行真正的情境化的(contextualized)报导*Carolyn Martindale.“Changes in Newspaper Images of Black Americans”,in Newspaper Research Journal,1990,11,pp.40~50;Edward C.Pease.“Minority News Coverage in the Columbus Dispatch”,in Newspaper Research Journal,1989,10(3),pp.17~37.。可以说,X恰恰呼应了这种倡导,较充分地书写了这个人群的渴望、痛苦、烦恼、抗争。

Fraser(1997)曾将文化或承认领域的非正义划分为三种形式,分别是:文化统治(一种文化被迫服从于另一种文化的诠释和传播模式)、不承认(即通过权威的再现、传播和诠释实践使得一种文化消失于无形当中)和不尊重(通过定型化的公共文化再现或通过日常生活互动经常地被贬损)。X的深描努力即体现出对上述三种非正义模式的反抗。

主流媒体的文化统治体现为他们采取一种主流阶层的视角来定义农民工的社会生活。例如,富士康工人的夜生活曾一度成为主流市场化媒体热衷报道的主题,在主流媒体的解读下,富士康工人的夜店狂欢体现的是一群物质主义的追逐者及其精神生活的贫乏。但是,X则力图为工人狂欢式的夜生活提供另类解读。在这里,工人的夜生活折射出的是被现代工厂体制所催生的原子化之后的心理孤独。

主流媒体鲜有为农民工群体提供深度素描的机会,即使有也往往出于偶然,或倾向于迎合都市读者的趣味,将其单面向地苦难化和负面化*李艳红:《弱势社群的公共表达——当代中国的城市报业与农民工》;李艳红:《一个“差异人群”的群体素描与社会身份建构——当代城市报纸对农民工新闻报导的叙事分析》,载《新闻与传播研究》2006年第2期,第2~14页。。在主流媒体中,农民工这个群体的形象往往面容模糊,农民工这个群体的主体文化实际上消失于无形。而X所提供的深描,则通过尽可能还原这个群体成员之具体的面孔、声音、经验、感受,他们与社会以及与他者的关系,将那些被以往的简单意像隐匿的面孔和声音呈现在我们面前,是对这种不承认的反抗。

主流媒体对农民工的再现也体现出不尊重,主流官方媒体及市场化媒体均存在负面化再现农民工群体的趋势,如将农民工再现为非理性、贪小便宜的人群*李艳红:《一个“差异人群”的群体素描与社会身份建构——当代城市报纸对农民工新闻报导的叙事分析》,载《新闻与传播研究》2006年第2期,第2~14页。。针对这一现象,X则力图通过深描实践为其建构出一个更加正面和多元的社会文化形象。在这里,农民工是热爱生活的父母或儿女,是遭受资本剥削但渴望解脱的受难者,是辛苦劳作的城市建设者,是面对困境勇敢的抗争者等,体现出对主流媒体定型化再现的抗争。

值得说明的是,受难者这一形象同在主流媒体和X中频繁出现,但是,如何处理和解读受难,X同样体现出与主流媒体的抗争。差异就体现在,主流媒体往往倾向于以人情趣味和碎片化(episodic)的方式报道农民工的苦难,体现的是主流社群的消费趣味,而X则将苦难予以深入解读,将个体的苦难纳入到结构性的框架中来进行解读,引导读者从劳资冲突、劳动管理体制以及经济发展模式等结构性视角来理解工人所承受的苦难,体现出与主流媒体之话语模式的抗争*例如,在X所发表的由木棉和悠悠所撰写的《打工妈妈的生育之苦》(2015年5月20日)这篇报导中,作者细致描述了一个打工妈妈在生育过程和生育之后的遭遇。是对其经受的苦难的细致描述。这些遭遇迥异于一个城市中产阶级的女性,因为这个人群的遭遇都与其打工的经历(丈夫不在身边,丈夫的缺位,并导致心理的孤独等)以及与其经济条件的低下(在农村坐月子,卫生条件差带来的烦恼,农村的医疗不完善)有关。。

五、互动维度:如何培育抗争性公众(counter-publics)

上述分析表明,X通过持续阐述劳工阶层作为政治、经济和社会主体的社会正义话语,建立了与主流媒体差异化的话语模式,并与主流话语形成抗争。但是,X在吸引其意欲培育的抗争性公众,与其形成互动并产生影响方面,成效却并不显著。

劳工是X定义的最重要的目标受众,X一直希望自己的报导能对劳工成员产生多方面的影响,这包括,让劳工逐渐接受他们所倡导的价值观,获得对自身力量的重新认识,重构他们认识和理解劳工事务的方式,教育并鼓动劳工参与到抗争行动之中来等等。赋权(empowerment)的概念适于用来表述X的自我定位,这种赋权既涵盖认同和心理上的赋权,如希望通过其发表的文章来帮助劳工认识自身的力量(重构其主体性和政治效能感),也涵盖社会意义上的赋权,如为工人指明团结的方向,通过人际关系的建构帮助工人改善人际网络,促进其建立社会团结(solidarity)等。也因此,倡导、教育和鼓动的角色一直是X重视的。

也因此,吸引劳工,使其成为X的用户和读者是X的首要任务。让劳工看得懂构成了X的编辑要求,X这样描述他们对于稿件的要求:语言尽可能通俗易懂,形式尽可能丰富多样。自2014年后半期以来,X逐渐重视新闻的可视化,尝试采用图说的方式来向劳工进行新闻和时事报导,也曾尝试改版,调整网站的设置和内容,这些举措都是为了更好地吸引劳工用户。

不过,尽管有这些努力,X还是未能成功建立起其在劳工中的影响力,这表现在,它的劳工用户数量仍然只是其用户数量中的少数,大约只占到4%左右*根据百度统计,X网站的职业分布中,“教育/学生”占据绝大部分,高达75%,由于统计按行业而非身份分类,因此百度统计的数据中没有“工人”的单独列项,但“建筑”“旅游/交通”“服务”等是工人聚集的行业,这三个部分加起来比例仅有4%。也就是说,网站的用户数量75%是学生,最多可能仅有4%是工人。而从X工作人员的经验来看,他们也认为关注他们微信公众号的学生比工人多很多,其劳工用户可能并不多,因为他们较少收到来自工人用户的反馈。,大大低于X的预期。针对劳工用户有限的情况,X曾采取过一些方式在工人之间做推广,例如,他们曾设计并执行了三种推广工作,分别是,把X网站的链接发到工人的QQ群、通过线下活动进行推广以及通过其他关注劳工问题的NGO进行推广等,但到2015年5月为止,这些努力所取得的成效都并不显著。

X也曾着力推进一个“参与式新闻生产”*David Domingo,Thorsten Quandt,Ari Heinonen,Steve Paulussen,Jane B.Singer & Marina Vujnovic.“Participatory Journalism Practices in the Media and Beyond”,in Journalism Practice,2008,2(3),pp.326~342.的计划。让受众或用户参与到新闻生产的过程中,打破由专业人员主控新闻生产的模式,一直是许多公民媒体组织新闻生产的一种重要模式。参与性生产机制不仅能够帮助公民媒体解决部分的生产成本,使得信息生产变得更可持续,同时也有助于赋权于公民参与者*Mark Deuze.“Ethnic Media,Community Media and Participatory Culture”,in Journalism,2006,7(3),pp.262~280;Ellie Rennie.Community media:A global introduction.Lanham.MD:Rowman & Littlefield,2006.。基于类似的认识,X在2014年曾尝试成立工人新闻社,邀请关注X的工友参与内容生产和推广。X的主编Z这样描述他们成立工人新闻社的目的:一方面是希望工人可以通过加入新闻社来了解更多社会问题,尤其是与自身利益息息相关的问题;另一方面则希望以此种方式让工人之间培养同志感情,产生深厚友谊,避免个体原子化,形成互助网络;进一步则希望工人能够团结起来,形成连接网络,在利益受损时能共同维护合法权益。2014年5月,X邀请了部分工人参加策划成立新闻组的讨论,在讨论会上,他们设置了工人通讯员的职责,这主要包括在工人的QQ群内转发X推送的新闻,报导X的线下活动、制作新闻简报和参与新闻编辑等,并确立了可操作的工作流程和常规的制度安排等。但是,这场讨论会最终仅成功动员到4名工人报名参加新闻社。之后也未能维系下去。

那么,为什么X难以对劳工产生影响呢?这可能是由多方面原因造成的。首先,虽然年轻的工人多数受过高中教育,但写作对他们不是一件轻松的事,尤其是对于嵌入了高强度劳动工作的工人而言,其所嵌入的工作议程进一步限制了他们尝试写作和进行参与的可能。X的工作人员说,工人时间精力真的很有限,一周工作6天,一天工作11小时,几乎没有业余时间用于写作。其次,X本身人手局限也是一个因素,他们在增加原创的同时,就没有精力再去工厂做线下的推广活动。而在今天有着强大消费主义偏向的互联网生态中,要吸引到劳工来关注他们的微信号和网站,没有充分的动员手段几乎是不可能的。这使得X尽管身处珠三角这个外来务工群体庞大的地方,也仍然没能动员起广大劳工的关注。

除了劳工群体,X也将其他社群,包括学生、关注劳工事务的知识分子、NGO人士以及外围公众等视为自己的目标受众。将正义话语带入视野,让这些最可能接受和理解正义话语的人群倾听到农民工的声音,对农民工的立场和视角产生理解,也是X自我定义的一个任务。在其网站“关于我们”的陈述中,X即如是阐述其价值目标:“主要的任务是要将劳工的声音传播给公众,让公众理解农民工为中国发展所承受的牺牲,并从农民工的立场来思考中国的命运与未来。”

但是,X在吸引这些外围公众上也不算成功。自2013年10月开办以来,至2014年11月遭遇封号止,X所累积的粉丝只有5000人左右*所谓“封号”,指的是由于有关部门的强制措施,微信公众号的内容全部消失,公众无法在该公众号上读到过去的任何内容,主办方也无法在该公众号上上传新的内容。由于遭遇突然“封号”,X未能成功保存数据,此数据来自X成员的记忆和估计。。而其开设的两个新号截至2015年4月30日止,S1的订阅用户是1621人,S2则更少。X的用户数远远落后于一些主流媒体,例如,用户数和影响力最大的媒体微信公众号是《人民日报》的微信公众号,其拥有用户数约400~800万*此数据为根据中国新媒体第一站新榜所做的中国微信500强排名计算而来。人民日报微信的总阅读数为4054万+,按照一般规律,用户数约为总阅读数的10%~20%。见http://www.newrank.cn/public/info/list.html?period=month&type=data,2015-11-02。。在排名上,X在全国排名第1424位,远远落后于主流媒体如《人民日报》(排名第1位)和《南方都市报》(排名第13位的微信公号)。其网站的排名更弱,根据Alexa的网站排名,X的全球排名是20586215。截至2015年4月10日,网站的浏览量也仅达到104572(PV),访客数(UV)也仅有44416。而就作为文章转发率指标的图文转化率而言,X也只有少数文章达到了300%。平日一般都表现平平。这些数字都说明X影响力的有限,远远落后于主流媒体,在互联网所开辟的网络地理学当中,X极为弱小因而居于网络地理的边缘。

X最重视的外围公众是大学生。在现实推广中,他们的用户也主要集中于这个人群。尽管X经常在大学生中招聘志愿者参与运营,但是,X在大学生中的影响力相当有限,即便在订阅了它的大学生当中,由于人手的限制,它也并没能投入精力去建立与这个读者群相对固定的互动方式,读者之间的诠释共同体仍然是松散和不确定的,这一点与今天在商业社会频繁和活跃的网络营销和线下互动形成了鲜明对比。

六、结构维度:嵌入其中的政治经济结构及互联网生态

总体而言,新媒体技术构成了X这一另类自媒体出现的前提。这是因为,一方面,当前中国对自媒体相对宽松的管制为其创造了条件。到目前为止,自媒体的创办无须审批,这使得近几年众多的微信公众号、微博和新闻客服端得以克服传统媒体所需受限的管制条件纷纷涌现;另一方面,新媒体的低门槛和低成本也为缺乏足够财政支持的少数个体、知识分子精英提供了机会,使其得以运用这一技术来开展其媒介行动。从这一角度,X的出现恰恰体现了学者们所说的新媒体技术的民主潜力。

在上述条件下,X建立起了初具形态的组织架构来维持该另类媒体的日常运行。但很显然,这一组织架构具有以下两个方面的特征:一方面,它极为弱小;另一方面,它面临财政困境。这两个方面都限制了其进一步的发展。

X是一个典型的小规模、财政拮据且并无商业前景的另类媒体的代表。X目前仅仅拥有四名核心的运营成员,日常运营依靠一个10人左右的志愿者网络维持。X的创办经费和运营经费都来自于创办X的几名学者,日常运作经费极少,每年仅有几万元,完全用于建立网站和网站服务器。也因此,X缺乏经费来聘请专职的工作人员。X的四名核心采编人员均为兼职,他们的薪酬均来自所服务的NGO。兼职的身份确实减少了他们在该媒体上投入的时间和精力。另外,由于经费限制,X也无法增加采编、推广和专门的技术人员。由于缺乏专门的技术人员,X在更换网站功能变量名称、制作数据新闻、剪辑活动视频等时常常遇到难以克服的技术障碍。由于人员不足,X也存在后劲不足的问题,其原创能力较弱。

例如,尽管X一直致力于提高原创报导的比例,但目前的原创文章大约只占到28%,在很大程度上,这个另类媒体依靠的是编辑对其他媒体文章的筛选、梳理和转载。也因此,X更多承担的是劳工信息的集散者而非生产者的角色。

另外,从较长远来看,X没有获得商业收入的可能。由于X以关注底层的劳工议题为核心,读者构成缺乏消费力和数量规模小,都使得其在较长时间内不大可能具备商业化的潜力,吸引不到广告,也不可能吸引到风险投资。这些都使得X缺乏拓展工作的经济基础。

上述财政拮据和规模弱小的状况促使X发展出了一种网络连接的组织形态来应对。它的参与者由三个群体构成,分别是知识精英、核心成员和志愿者。其中,四名核心成员是整个媒体运作的核心,他们负责日常的编采。志愿者居于外围,X日常拥有10名左右的志愿者。这些志愿者的工作主要包括:协助核心成员完成采编,如通过各种途径寻找适合X刊登的文章、编辑文章内容,他们也经常被委以推广的任务,如将X的内容转发到朋友圈和学校社团等。除此之外,作为一个由具有社会参与理念的知识分子所创办的另类媒体,X也一直与这些知识精英保持着密切的关联。这几位接近于葛兰西所说的有机知识分子的大学教师一直是这家媒体重要的供稿者。例如,很多学术分析都出自于他们,在上文所分析的富士康议题的话语表达中扮演了重要角色的“调研报告”也是由他们组织推动的。

可以认为,上述的网络连接状态构成了X作为另类媒体进行日常生产的物质化基础。它保证了这家弱小的另类媒体得以在财政拮据的条件下进行基本的日常运营,保证持续地生产抗争性的话语。但是另一方面,这种通过网络连接而非正式的组织化方式构成结构也对这个另类自媒体的可持续运营构成了限制。例如,作为维持日常传播实践的重要后备军,这些志愿者与X之间的关系并不固定,而是相当松散、不容易管理且容易流失等。这些都限制了X的传播生产力。

X在创办之后所形成的这种准组织化形态也并非稳定。首先,尽管国家并不对自媒体的日常运营进行常规干预,但是却会在非常状态下采取干预措施,例如封号。X主张劳工立场,尝试引入阶级话语,倡导社会正义,尽管与官方的意识形态并不一致,但也并不直接挑战政治秩序,因此并未受到来自当局的干预。但是在X的创办过程中,确曾经历了一次封号,封号发生于2014年11月21日,原因是X发表了支持几位参与女权运动成员的报道,而这几名女权运动者的组织化行动被政府视为威胁。封号之后,X不能再用这一微信公号继续发布内容,原有的订阅用户不再能够接收到X的内容,其过去推送的内容也无法正常显示。这使得X在前期积累的粉丝迅速流失。尽管X在遭遇此次封号事件之后通过将原来的微信公众号X改变为X1仍然继续当初的事业,但这一封号事件对其构成了重大挫折,使得其需要从零重新开始。

X在体制中位置的不稳定性还体现在,X并非一个在中国当前体制下被官方认可的组织,X所从事的事业符合中国对于NGO的定义,但是,X却并非一个在官方正式注册的合法机构。在当代中国,国家一直对于NGO的登记注册持审慎限制的态度,尽管近年来有所放松,但一个体制外的组织仍然需要满足诸多条件才可以获得注册登记以及被纳入体制许可的范畴。由于劳工议题具有一定的敏感性,X到目前为止也并未考虑向民政部门正式注册。这一非正式组织的身份尽管并不会威胁到X的生存资格,但却对X的发展产生了一些限制。例如,这一身份限制了X在筹款、招募和吸引志愿者以及与主流媒体互动等各个方面的可能。X不具备公开筹款的资格,在招募志愿者的时候也显得吸引力不够,比不上其他一些正规的NGO等,这从长远来看也会一定程度上限制其发挥社会政治潜力。

但是,值得说明的是,X的这种弱小和灵活的组织架构同时也成为一种优势,使得其获得了一种结构上的韧性,这可能增加其在当前体制结构下的生存机会。例如,在上述X遭遇封号、挫折时,反倒是X弱小和体制外的身份保护了它,因为其尚属弱小,并未引起有关部门的关注,在遭遇封号之后,它随后从2014年12月1日开始注册了两个新的公众号S1和S2,用于推送其内容。到2015年5月为止,这两个公众号仍然在运作,未受到干预。

七、结语与讨论

总体而言,本文的任务是在另类公共领域的理论框架下为近两年出现的一个关注劳工议题的新媒体个案提供考察。本文将这一个案视为对市场化改革启动后,由官方和市场化媒体共同构成的双重公共领域将劳工群体之声音边缘化之现象的一种反抗,是一种于主流公共领域之外建立另类公共领域的努力。通过这一探索性研究,本文为理解在当代中国的社会条件下,劳工阶层之抗争性媒体究竟如何在互联网语境下形成,又可能遭遇哪些困境提供了一个深描的样本。

具体而言,本文分别从结构、表征和互动这三个维度对这个由知识分子发起、由NGO参与运营、以阐述正义话语和劳工之主体性为表征诉求的另类媒体个案提供了考察。基本发现是:首先,这个在互联网技术、尤其是社交媒体技术条件下出现的另类媒体确实构成了一个持续产制劳工阶层之本位的社会正义话语以及劳工阶层之主体性得以表达的场所(venue)。一方面,在阐述劳工的权利和利益上,它揭示了再分配领域的种种非正义机制,为工人的抗争行为提供合理辩护,与资方以及与主流媒体话语形成了正面抗争。另一方面,在与劳工之自我和社会身份认同关联的领域,它同样与主流媒体的边缘化、负面化和刻板印象的偏向展开了抗争,通过对这一阶层的深入写作还原了真实、丰富、多元、历经苦难的主体性。二者恰恰体现了分配正义和承认正义的抗争。

但是,尽管X在表征层面的努力卓有成效,在培育能动的抗争性公众方面则受到局限,这表现在,它并未能成功地动员工人参与,在工人群体中影响有限,与青年大学生的互动也有限,这使得难以建构一个抗争性的公共领域,发挥的社会政治潜力有限。之所以如此,与X所处的政治经济位置有关。一方面,它缺乏财政支持且经济基础不稳定,这限制了它的扩展和动员能力,只能勉强维持日常运营;另一方面,由于它可能受到来自威权体制的干预,面临不确定性。除此之外,它也受限于以消费主义和资本为逻辑的互联网生态,使得其难以在众多的微信公号中赢得关注。

上述分析说明,在今天的互联网技术条件下,劳工阶层的公共领域有可能依托互联网正在生成,但规模小,影响力小,且不稳定,其生成面临重重障碍。那么,究竟是哪些原因导致了这一现状呢?对此的回答将有助于我们对此类现状获得超越个案本身的一般性认识:首先,从促成其生成的因素来看,除了新兴媒体的赋权可能以及当前国家对社交媒体采取了相对宽松的管制环境之外,值得注意的因素是马克思主义传统,因为正是这一传统确认了平等作为核心价值以及劳工阶层的主导性地位,并成为创办者的主要思想来源。本个案的创办者和运营者都是熟悉和认同马克思主义的知识分子,他们将社会平等视为最首要的价值,力图身体力行阐述阶级话语,不断向读者提醒阶级分化与剥削的现实,倡导劳工立场之正义,正意图以此来扮演其社会政治角色。

但是,这一依托新媒体所发生的抗争性公共领域的成长将主要面临两个方面的围约:首先是来自威权国家的干预。从本案例来看,尽管劳工阶级及其话语与中国的社会主义思想有着丰富的勾连进而容易获得话语正当性,但是由于它与组织化的政治行动,尤其是与当前中国社会改革中颇为庞大的一个社会群体的组织化行动有着潜在的关联,它其实可能随时遭受来自国家的干预。正如Gary King等人的研究,国家的干预往往并不表现为对政策是否采取批判态度,而在于它是否与特定的集体行动相关联。当然,目前尚很难确定这一另类媒体的话语边界在哪里,它在既有政治管制结构中的位置在何时可能断裂。但不稳定是事实。其次,与诸多学者在其他社会的观察类似,此类另类媒体的成长往往都面临财政拮据的困境,这可能大大限制其拓展和动员的能力,这说明了市场往往无法构成催生此类公共领域的因素,相反往往构成局限。

除此之外,作为一个对新兴媒体技术应用的案例,它也印证了不少批判学者对互联网的论断:互联网内在的资本和消费主义偏向恰是阻碍这一抗争性公共领域成长的重要因素。正如一些批判学者所言,“互联网的辩证法是不对称的”*Christian Fuchs.“Social Medium or New Space of Accumulation?” In Dwayne Winseck & Dal Yong(eds).The Political Economies of Media:The Transformation of the Global Media Industries,http://fuchs.uti.at/wp-content/uploads/PEI.pdf,2011,p.219.,尽管新媒体具有某种内生的民主潜力,然而这一潜力却不敌它所嵌入的政治经济关系。在今天的互联网上,其核心资源是可见度(visibility)或曰显著度。尽管“在互联网上,信息的生产变得容易而便捷且成本低廉,但是,对于信息而言更重要的方面是究竟有多少用户意识到了这一信息并且以有意义的方式应用了这一信息”*Christian Fuchs.“Social Medium or New Space of Accumulation?” In Dwayne Winseck & Dal Yong(eds).The Political Economies of Media:The Transformation of the Global Media Industries,2011,http://fuchs.uti.at/wp-content/uploads/PEI.pdf,2011,p.219.。本案例即彰显了这一辩证的关系,尽管互联网为关注劳工阶层的社会精英成员提供了民主传播的机会,然而在互联网浩瀚的信息海洋中,X很容易就被淹没。与那些拥有国家支持或商业资本的主流媒体如排名在前的《人民日报》微博和《南方都市报》微博等相比,后者才是互联网上占据主控地位的行动者,他们拥有更多的优势、资本和资源,使得他们更容易在互联网上积累和维护自身的可见度。相对而言,缺乏资本、人力和资源的X在吸引其潜在公众的注意以及维护这种关注上显得举步维艰。这也说明,当主导的新媒体结构与文化本身已经包含了边缘化工人阶层的趋势,站在工人立场,力图倡导劳工正义的自主传播自然难以成长。

由此,回应开篇提出的问题,我们认为,一方面,技术可能赋权,但另一方面,赋权的潜力能否被释放或被限制则取决于其所嵌入的政治经济结构及互联网生态*感谢中山大学传播与设计学院2013级新闻学研究生朱英子同学的帮助!她做了田野考察、访谈和收集资料,她的敏锐观察力对本文的形成颇为重要。。

●责任编辑:何坤翁

Cultivating a Working Class Counter-public Sphere:A Case Study on a New Media Program Concerning Labour Issues

LiYanhong(Sun Yat-Sen University)

This paper is a case study of a grassroots website(i.e.,X) concerning labour issues in China,and its “WeChat OfficialAccount”.By conducting in-depth interviews,field observations as well as textual analyses,and exploring three dimensions of public sphere (a) structure;(b) representation;and (c)interaction,the author intends to offer a thick description of the case and argues that X has constituted a venue in China where the working-class-centred discourses of social justice are continuously produced,thereby potentially arousing resistance against hegemony of capital power and dominant discourses of mainstream media,and launching fights for interests and identities of the working class.The author has also found,however,that X is less effective in cultivating counter-publics.This case has significance in profoundly understanding how the counter-public sphere of the Chinese working class could be formed and what limitations it would be confronted with under the current Chinese social circumstances,especially the proliferation of the Internet.On one hand,the potential empowerment by digital technologies,a relatively loose regulation of new media by governments,and the legacy of Marxism have mutually constituted the foundation of an emerging counter-public sphere in China.The unstable and undecided position of we-media in authoritarian regime,the lack of financial support and the bias of the ecosystem of the Internet are increasingly becoming constraints of the empowerment by new technologies and its social and political rebellious potential.

counter-public sphere; alternative media; internet; labour

10.14086/j.cnki.wujhs.2016.06.010

教育部人文社会科学研究2014年规划项目(1402002)

●作者地址:李艳红,中山大学传播与设计学院;广东 广州 510006。Email:liyanhong98@gmail.com。