产业集群视角下中心镇园区建设对劳动力就业的影响分析

——基于徐州市30个中心镇的调查

2016-11-11孙颖,邵川

孙 颖, 邵 川

(徐州工程学院经济学院,江苏徐州 221008)

产业集群视角下中心镇园区建设对劳动力就业的影响分析

——基于徐州市30个中心镇的调查

孙 颖, 邵 川

(徐州工程学院经济学院,江苏徐州 221008)

根据对江苏省徐州市30个中心镇的调研分析,总结了当前中心镇人口和城市化的现状,并进一步分析了中心镇园区建设对劳动力流动的影响。结果表明,中心镇园区建设以及由此支撑的产业集群和农村劳动力的转移,有利于促进农村城镇化和人口城市化的进程。作为起辐射带动作用的中心镇,更应该利用自身优势,大力发展园区经济,壮大产业集群,以此来吸引更多的劳动力。

产业集群;劳动力转移;中心镇

当前,我国正处于加速城市化的过程中,一方面大城市发展短时间之内无法容纳所有的农村剩余劳动力,另一方面大量小城镇出现发展疲弱的现象。如何通过推动小城镇发展,促进城乡一体化进程,使得更多的农村剩余劳动力能够就地转移成为当前亟需解决的重要问题。近年来,很多地方都在尝试通过中心镇建设来打通城市和农村之间的衔接通道,已有不少文献对中心镇的建设及相关问题进行了探讨。从功能角度来说,中心镇是指“县域城镇体系规划中各分区内,在经济、社会和空间发展中发挥中心作用的镇,即中心镇应该是已经具备一定发展条件,且对周边农村地区具有一定经济带动和辐射作用的小城镇”[1]。中心镇的建设有利于促进农业产业结构优化,培育农业市场体系,还有助于发展农村特色产业和优势产业[2],最重要的是有助于促进农村剩余劳动力的就近转移。中心镇企业大多属于劳动密集型,并且随着中心镇对文化和教育资源的不断聚集,农民进入中心镇可以享受城市生活方式,而其乡土环境对当地农民有良好的亲和力,这些因素都便于农村剩余劳动力在中心镇就近转移[3-4]。中心镇的最终目的是实现“人口城市化”,使居民拥有更好的社区条件,达到城市居民的生活水平[5]。中心镇的选取标准主要基于2个准则,一是看该中心镇的经济社会综合实力能否带动其周围乡镇的发展,二是看其地理位置是否为周边地区的中心[6]。

为了更好地衡量乡镇的城市化程度,该研究以镇区人口占总人口的比例作为该镇城市化的衡量标准。乡镇在发展产业集群过程中,都倾向于建立专门的工业园区,绝大多数企业都位于乡镇的建成区内,因此建成区企业营业收入可以在一定程度上代替产业集群的营业状况。由于各乡镇产业集群的生产总值不易获取,该研究用建成区企业营业收入来代替乡镇企业的产业集群。笔者对江苏省徐州市30个中心镇的劳动力流动情况进行了调研和分析,探索实现人口城市化的最优路径。

1 徐州市中心镇城市化现状

1.1中心镇城镇化程度相差悬殊徐州市30个中心镇的城镇规模普遍偏小,而且差距悬殊。靠近市区的大庙镇、青山泉镇以及沛县的龙固镇的镇区人口占总人口比例在65%以上,远远高于徐州市所有乡镇的平均水平。在30个中心镇中,有10个乡镇的镇区人口数的比例低于平均水平,占所有中心乡镇的33%,其中张集镇、棋盘镇和铁富镇均低于10%,铁富镇仅为3.6%。

1.2中心镇市场化水平较高农村市场化的测度有多种指标,其中包括农村经济主体的市场化、农村经济的货币化、农村生产要素和产品的市场化以及相关政府职能和经济发展环境的转变[1]。该研究主要考察劳动力的市场化程度,以外出打工人数占总劳动力的比重作为衡量指标。中心镇的劳动力外出比例要远高于其外来人口比例。2014年中心镇离开本乡镇6个月以上的从业人员平均数为11 746人,几乎占总从业人员的1/3,要高于徐州113个乡镇的平均数11 437人。相比2009年,30个中心镇劳动力外流的比例有所提高,从31.12%上升至31.99%。

1.3中心镇能够较好地吸引周边劳动力2014年徐州市114个乡镇(其中包括外来人口较多的城关镇)的外来人口平均为2 532人,外来人口占总人口的平均比例为2.71%;30个中心镇的外来人口平均为2 536人,外来人口占总人口的平均比例为3.52%,其比例高于徐州市的平均水平。30个中心镇中,2012年外来人口低于500人的共有6个乡镇,占所有中心镇的20%。从劳动力的吸引力来看,徐州市所有乡镇中,外来从业人员平均为1 633人,外来从业人员占所有从业人员的比例平均为3.72%;而30个中心镇的从业人员中,外来从业人员平均为1 814人,外来从业人员占所有从业人员的比例平均为4.74%,要远高于徐州市的平均水平。

表1 中心镇外来人口和劳动力外出情况

1.4中心镇镇区就业人口第二产业比例较高,第三产业从业比例偏低30个中心镇中,三大产业的平均就业人口为14 458、13 515和8 516人,总就业人口为36 489人,三大产业就业人口的比例为40∶37∶23。在30个中心镇中,第二产业人口比重高于第一、三产业的一共有12个,占比为40%;有7个乡镇的第一产业人口比重超过了50%。这说明中心镇大都选择了“农业工业化—人口城市化”的发展道路。

2 中心镇产业集聚对劳动力就业的影响

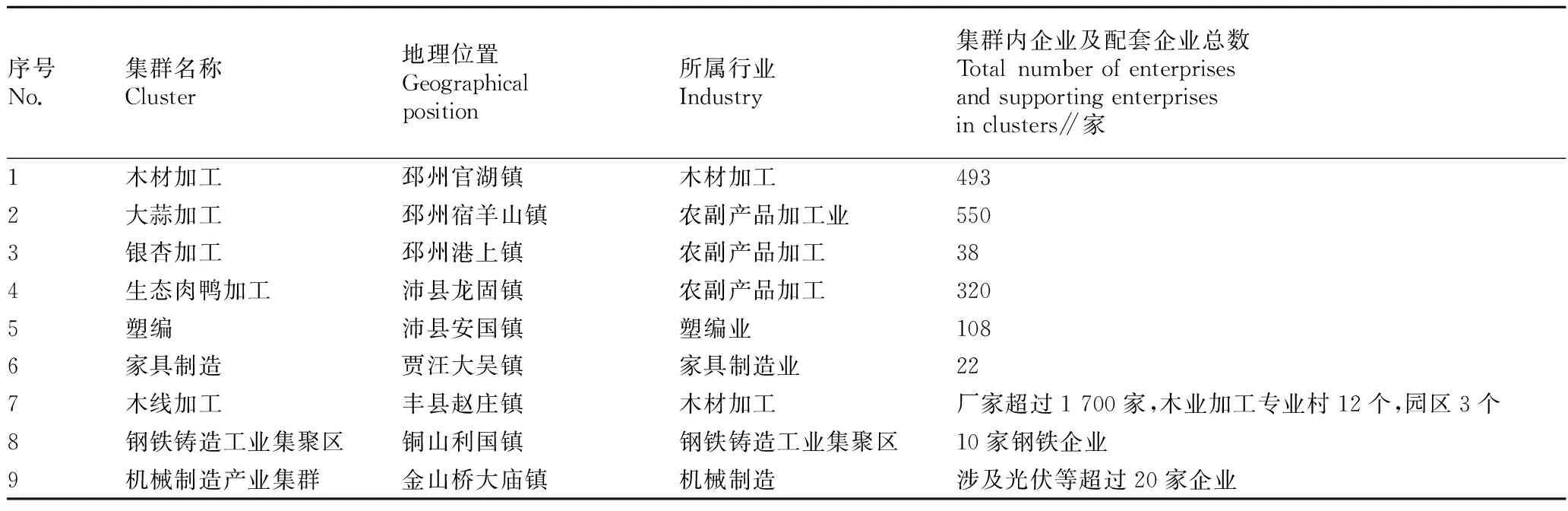

2.1徐州市中心镇产业集群现状经过多年的发展,徐州市已经崛起多个特色县域产业集群,集群经济优势日益显现,产业集群成为区域经济发展的重要经济增长点。据不完全统计,目前徐州市具有一定规模的县域产业集群有16个,集群企业数超过1 000家,涉及木材加工、食品加工、塑编、轻工等行业,而这些主要的产业集群主要集中于各个县的中心镇中。其中有代表性的产业集群见表2。徐州市中心镇的产业集群以工业为主,尤其是制造业,其企业也大多以工业企业为主。30个中心镇中,工业企业占比在50%以上的共有23个,占所有中心镇的76.6%。

笔者在实地调研中发现,各个中心镇的产业集群定位都比较明确,但是很多镇的企业的产业链比较短,企业间的配套结合并不明显。比如,邳州市官湖镇的木材加工产业集群,大多数企业集中于木材的简单加工和生产,企业间竞争关系大于合作关系,缺乏专业化分工,关联性不强,集群内的企业缺乏凝聚力。在一些食品加工类的产业集群中,企业的多数产品都处于粗加工阶段,附加值低,如银杏产业基地。企业间的创新动力不足,产品技术倾向于模仿。此外,产业集群的专业市场建设滞后,中介服务社会化程度不高,集群的自律组织机制难以形成或发挥作用。如贾汪家具集群在园区内缺乏培训、咨询、贸易、设计开发、信息、中介服务、金融保险等不同领域的配套企业,降低了企业生产效率。

表2 徐州市中心镇产业集群典型代表

2.2徐州市中心镇产业集群对劳动力就业的影响徐州市中心镇工业发展,加强了其对周边劳动力的带动作用。徐州市30个中心镇的产业集群以工业为主,因此,工业企业人员占从业人数的比重也相对较高。从调研情况来看,中心镇的工业发展是劳动力的主要吸引力。以邳州市官湖镇为例,该镇以板材加工产业集群为主,且已初具规模,因此对周边劳动力的吸引力也非常大。官湖镇的外来从业人员占比23.4%,是所有中心镇最高的。在调研中也发现,有大型工业企业的乡镇对周边劳动力吸引力都比较强。比如沛县龙固镇已经建立初具规模的煤电化工产业集群,其用工量很大,吸引了当地周边农村甚至是外地市的劳动力来此工作。产业集聚水平对城镇化有一定的促进作用。

各乡镇在发展产业集群过程中,都倾向于建立专门的工业园区,绝大多数企业一般都位于乡镇的建成区内,因此建成区企业营业收入可以在一定程度上代替产业集群的营业状况。由于各乡镇产业集群的生产总值不易获取,所以该研究以建成区企业营业收入来代替乡镇企业的产业集群。建成区企业营业收入较高的乡镇一般都具有较高的城镇化率,但是有些乡镇的城镇化率较高;但是建成区营业收入并不高,这可能与该地区的企业分布较为分散有关系,一般制造业占比比较大,且集中于工业园区的城镇化与建成区企业营业收入相关性比较高;反之,以银杏等食品加工业为主的产业集群,其内部企业规模较小且分布较为分散。因此,城镇化与建成区企业营业收入相关性较小。

2.3徐州市产业集群与城镇化的实证分析为了更好地验证产业集群与城镇化的关系,该研究以114个乡镇为样本,以城镇化率(Y)为因变量,选取了相关数据进行统计分析。其中城镇化率以居住在城镇中的人口占镇域总人口比例来衡量,产业集聚水平以建成区企业营业额、建成区二三产业人员比重2个指标来衡量。此外,该研究认为经济水平、市场化程度和公共基础设施对乡镇吸引劳动力也有重要的影响,因此选取人均GDP、集贸市场成交额、工业园区面积、建成区固定资产投资完成额4个指标作为控制变量。114个乡镇城镇化与产业集群之间的回归结果见表3。

表3 114个乡镇城镇化与产业集群之间的回归结果

注:调整R2为0.421;*、**、***分别表示0.1、0.05、0.01水平下显著。

Note: AdjustedR2is 0.421; *, ** and *** mean significance at levels 0.1, 0.05 and 0.01 respectively.

表3中的标准化系数均为正,说明这几个因素对城镇化的影响均为正相关,且建成区企业营业收入与工业园区面积最为显著。依据标准化回归系数,最终的标准化回归方程为:

Y=0.146X1+0.314X2+0.121X3+0.338X4+0.081X5+0.008X6

可见,在其他变量保持一定的条件下,建成区企业营业收入每增加一个单位,将会引起城镇化率提高0.338个单位;工业园区面积每增加一个单位,将会提高城镇化率0.314个单位。

从上述分析可以看出,产业集群成长以及由此支撑的工业化和农村劳动力的转移,有利于推动农村城镇化和人口城市化的进程。因此,作为起辐射带动作用的中心镇,更应该利用自身优势,不断发展壮大产业集群,以此来吸引更多的劳动力。

3 结语

产业集群成长是实现农业工业化的必要选择,有利于农村劳动力的转移,是中心镇最终实现人口城市化的必由之路,有利于农村工业化、农村城镇化、农民市民化的历史性转变。中心镇的区位优势和辐射作用必须以产业集群为依托,产业集群对农村剩余劳动力的巨大吸纳作用决定了其在中心镇建设过程中的重要地位。中心镇作为人口城市化的最现实载体,需要依据自己的资源优势和产业特色,因地制宜,发展适合当地特色的产业,通过产业集群最终实现城镇化。

[1] 陶特立,张莘植,吴强.中心镇规划若干问题的思考[J].小城镇建设,2008(1):49-51.

[2] 刘喜波.市域城镇体系规划的中心镇研究:以福建省南平市为例[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2007(4):174-177.

[3] 谌新民,武立文. 以产业集群推动农村剩余劳动力向中心镇转移[J],广州大学学报(社学科学版),2006(12):39-44.

[4] 张之峰,张永良,杨宏祥.论中心镇的功能与发展[J].安徽农业科学,2005,33(8):26-28.

[5] 邢震.约束下的选择:产业集群促进中心镇向小城市演进[J].中共云南省委党校学报,2011(1):96-99.

[6] 徐红权,徐建刚,王志强.基于GIS的江苏省重点中心镇选取方法研究[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2006(1):83-87.

Effects of Park Construction on the Employment of Labor Force in Central Towns from the Perspective of Industrial Clusters—Based on a Survey of 30 Central Towns in Xuzhou City

SUN Ying, SHAO Chuan

(School of Economics, Xuzhou University of Technology, Xuzhou, Jiangsu 221008)

According to a survey of 30 central towns in Xuzhou City, Jiangsu Province, the current situation of population and urbanization in the central towns were summarized, and the effects of park construction on the mobility of labor force in the central towns were analyzed. The results show that park construction supported industrial clusters, and the transfer of rural labor force in the central towns can promote rural urbanization and population urbanization. In a central town which plays radiation and driving roles, it is needed to make full use of its advantages to develop park economy and expand industrial clusters, thereby attracting more labor force.

Industrial clusters; Transfer of labor force; Central towns

江苏省高校哲学社会科学研究指导项目(2014SJD466);江苏省高校哲学社会科学研究指导项目(2014SJD463);江苏省社科联应用精品工程课题(16SYC-014);徐州工程学院校级科研课题(XKY2014302)。

孙颖(1982- ),女,山东烟台人,讲师,博士,从事农村经济研究。

2016-04-20

S-9

A

0517-6611(2016)27-0242-03