常书欣:卧底在生活中的热血无赖

2016-11-10刘璐

刘璐

这个世界上只有一种英雄主义,就是认清了生活的真相后,还依然热爱它。

连续剧《余罪》的原著小说作者常书欣觉得自己渴望深陷于对生活和生命的热情中,就像有时候他回想起广州火车站,他觉得又恐惧,又怀念。

警察故事

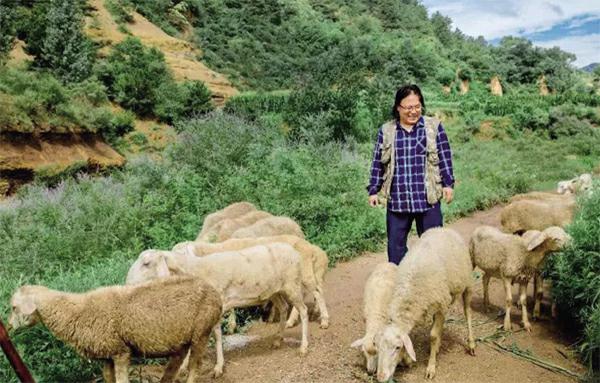

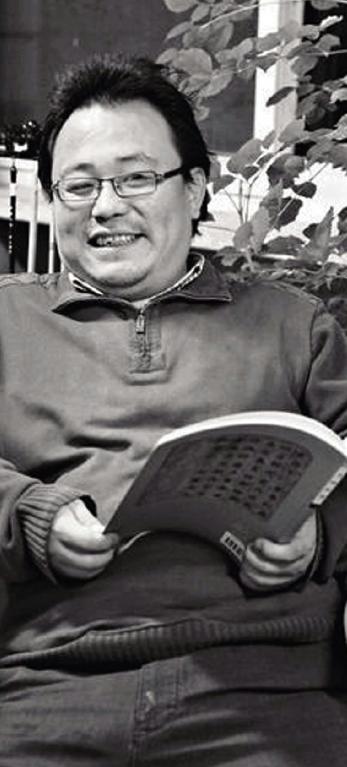

今年41岁的常书欣大多数时候都是笑嘻嘻的,留着长头发,格子衬衫外面再套件迷彩夹克,胖胖的戴个眼镜,在山西沁水县城,他属于很好认的那种人。

常书欣在临近县城的山上找了一个房子进行写作,每天从家骑车出发,经过小河和麦田,10分钟就能到。窗户望出去就是连绵的青山,晋南的气候稍显温柔,有时风吹过来,成片的向日葵田和玉米地,就和常书欣的长发一起飘起来。要不是他桌上凌乱地摆着《世界轻武器精粹》和《合同诈骗罪》,你很难想象,像《余罪》那样的警匪刑侦故事诞生于这样一个地方。

在《余罪》里,常书欣描写了一个行走在灰色地带的传奇警察,与毒贩、悍匪、黑道大佬的博弈故事。创世中文网上连载的《余罪》至今点击量已经达到570万次,由张一山演出的网剧在两个月内观看次数就超过了19亿。

在警察圈子里,《余罪》几乎成了一本“指导文件”式的作品。曾经有一本山西省级警察刊物给常书欣打电话,说希望能约他写专栏,开场第一句,“常老师您好,我也是省警校毕业的。”常书欣乐呵呵地告诉他自己不是警校毕业的,还坐过牢,对方大吃一惊,只能悻悻挂了电话。

有一次他接到郑州王警官的电话,王警官问,“你的书,是不是每一页都有浓重的香烟味?”这惹得常书欣哈哈大笑。就像是出于一种警察侦查的本能,王警官在常书欣的字里行间就读出了他抽烟的境界,“第一书里抽烟的角色非常多,第二书里对烟的描述,我觉得只有一个老烟鬼,才会有真切的感受。”王警官将此形容为每一页纸都滴着焦油,就好比每个案件都滴着鲜血一样。

他最早很抵触看《余罪》,曾经甚至想“杀尽所有网络作家”,因为他们影响了自己正在上高中的女儿的学习。一位年轻的警察推荐《余罪》给他看,他勉为其难接受了。可一看起来,他欲罢不能。

他认为常书欣真性情,接地气,是真爷们儿,“中国人骨子里有一种匪气,但是缺少爷们儿的气质”,但常书欣有。

王警官认为,作为一个警察体制外的人,常书欣为余罪赋予了一种“小人物办大事”的精神,这其实是对冗杂的官僚机构的反抗,在现行的警察体制里稀缺但又必需。

动物凶猛

在可以俯瞰沁水县城的山顶上,常书欣手里的烟经常一根接着一根。

2011年,已经成为全职网络作家5年的常书欣在当地电视台上看到一条新闻:当地警方破获了一起1993年的命案,凶手在逃亡18年后被缉拿归案。

常书欣一惊,他记得这个案子,虽然18年过去,逐渐步入中年的他早已有了非常稳固的善恶观念,知道这事情一定得有个结果,但他还是忘不了18年前那种害怕的感觉。他后来把这个故事写到《余罪5》里,给命案凶手取名为武小磊。

武小磊曾经是和常书欣一起打架的朋友。时间回到1990年代,沁水县城之于这群青春期男生的意义,就好像铜锣湾之于陈浩南们,每天无非就是成群结队,打来打去。他们在穿越县城的沁河里游泳,光着屁股在岸上跑以躲避老师的竹鞭,也在教室最后一排和兄弟面对面抽烟,当然,他们也确实一起躲在录像厅里看《古惑仔》,那是青春的教科书,常书欣最喜欢的角色是陈小春扮演的山鸡。

“这个县城属于很穷很落后的地方,农村来了一帮,然后我们东关的一帮,西关的一帮,还有城关的一帮,每天就在这种小江湖里面,没事找事,不因为什么,俩人产生口角了,就打一架干一仗。”空气里到处是无处释放的荷尔蒙,常书欣说自己体格好,打架比较凶一点,“属于基本上没人惹的这种人”。

那时的少年兜里揣着刀子很正常,脑袋被砖拍一下,第二天也能好好来上课。常书欣上高中时,有一次落单,被一群初中生恶打,“在我眼睛这儿,砍了一家伙,不知道拿的什么东西,反正打得晕头转向的。”这个事情对他来说最严重的后果是伤及自尊,“你一个成名很久的大哥,被一帮小毛孩给卖了,把你追打了一路”。第二天也找不见那人是谁了。

在这样的成长环境中,古惑仔们从没有想过生命是否脆弱这样的问题。他们第一次感到害怕,就是因为武小磊。在一个很偶然的傍晚,一个大地痞喝醉了酒,在街上和武小磊发生了冲撞,那地痞又高又壮又狠,而武小磊,“平时是个很老实的孩子”。但不巧那天,他身上带着一把刀。

“拔了就是一刀,一刀捅死就跑了。”武小磊从此消失在了古惑仔们的生活中,一走18年,沁水县公安局长都换了几任,始终没能破案。武小磊的父亲本来是县里一名局长,却也时常被警察传唤去关几天。退休后,老两口在县城中心开了一家五金店,快70岁了还每天起早贪黑干活,生活拮据。

伴随武小磊落跑而来的,是年轻人们“阳光灿烂的日子”的结束,大家突然意识到自己手里的刀可能没有那么简单。以及,再后来高考结束了,他们的命运也无可抗拒地各自走散了。

广州,广州

常书欣值得书写的人生大都来自18岁之后,他高考考得不怎么样,可自己一个哥哥和两个姐姐恰恰又考上了很好的大学。母亲望子成龙,使劲揍他,他逆反心理强,带着几十块钱就离家出走了。那些流浪经历就成为他后来创作最主要的灵感源头。

从沁水坐大巴到晋城,再偷偷上一辆火车,朝着广州的方向去了。“那个年代都往南方跑,好像那边是天堂,就跟现在咱们作为一个中国屌丝,在憧憬美利坚的繁荣一样。”常书欣说,“结果去了发现,比想象中还要差。”

首先进入他生存经验的地方就是广州火车站,每天流动人口100万,到处都是坑蒙拐骗。一个年轻人,走在火车站广场上眼神发呆,不一会儿就有人来迎接你,常书欣回忆,“基本上就是一个盒饭就搞定,因为你到了那个状态下,可能人没有善恶观念了,他让你去干什么就干什么。”他看见在售票窗口买票的人,正伸手递钱给售票员,可几乎就在眨眼间,钱就被抢跑了。“我干不了那个,干那个需要个子高,腿特别长,跑得快。”常书欣说。

在1993年的广州,抢劫的方法总是千奇百怪。常书欣后来在写作中再去系统学习犯罪时,才发现当时广州火车站的同行们非常有意思,“都是犯罪分子用他那种犯罪思维去绞尽脑汁想出来的,手法很精妙,你站在一个正常人的角度都会觉得这个东西不可思议。”

比如很多女性骑那种前面有筐的自行车,两个贼配合,一个在后面喊,骑车的女性一回头,另一个就从前面把她筐里的包拿了;类似的方法也可用于普通机动车,事先将汽车后备箱上涂成黑色,车主上车启动时一般会从倒车镜看到一团黑,下车检查,这时候犯罪分子就从副驾驶座上把包抢走。

“反正那个时候到了那儿,你不可能按照正常方式去生活,年纪也不大,没身份证,没学历,你可能根本没有机会去融入到正常的生活里面。你只可能和这些坑蒙拐骗的搭一顿伙。”

这有点像常书欣在《余罪》的开头写到的那个中国版“饥饿游戏”:把菜鸟警校学生扔到一座鱼龙混杂的城市里,身无分文,也没有正经身份,经历40天的生存考验。

常书欣在火车站混了几天,学东西很快。当时的生活状态是走到哪儿睡到哪儿,走到哪儿都能捞上点什么。那时黄花岗附近有一个开放式的公园,盲流特别多,常书欣是其中一个,广州的气候让他可以比较舒适地睡在草坪或躺椅上,谋生手段是很“低级”的抢包。

广东男士的体格一般比他瘦小很多,头发梳得油光滑亮,喜欢夹个包在腋下。常书欣和一个河北沧州人搭档,后者会两句粤语。在酒店或者银行门口,看见类似目标的广东男士,河北人就会突然跳上去,说一句:“仲记唔记得我啊?”对方一愣,通常会回:“你系边个啊?”还没回过神来,腋下的包就被抢了,被抢的人一急上前去追,没想到贼还有个搭档从后面踹他一脚,摔一跤,就再也追不上了。

常书欣从七八月份开始这样搭档,到十月份有一次,他当那个抢包的人,结果被抓了。

监狱

常书欣在监狱一共待了8个月。被抓时,他先被巡逻队揍了一顿,去到派出所又被警察打了一顿。在正式逮捕手续办好之前,他被关进羁押仓,又被揍了一顿。常书欣后来回想,在羁押仓的日子几乎改变了他的命运,“在外面混的时候你接触的大部分都是正常人,只有一小撮坏人,但是你进去里面以后,接触的人就没好人了。”偷的,抢的,做假护照的,杀人放火的,稀奇古怪的什么都有,一个仓里二十几个男人,每天两顿饭过后,除了吹牛就是打架。常书欣觉得那是一段很恐怖的日子,他说自己甚至能理解警察为什么都要刑讯,因为“你面对的就是这帮烂人”。

羁押仓里人员流动大,有的待很久都不走,有的来个两三天就走了,刚进去的人都会被打,“就像《水浒传》里说的,到哪儿先吃一百杀威棒”,敢还手的地位升起来就快一些。

被正式送进逮捕仓之后,日子就趋于稳定了。常书欣牢房里的老大是一个经济犯,60多岁,大家都很喜欢他,他喜欢给人讲故事,最主要是家里有钱,经常会分东西给牢房里的“无产阶级”们吃。

还有一位,已经在牢房里住了两年多,很讲礼貌,不像其他人满嘴粗话。常书欣不知道他犯的什么罪,就看他每天都会把家里的来信拿出来看,里面有小孩的照片,没事的时候就抄一遍信,每抄一遍还要细细想很久。“当时看不懂,现在好像能感受到他的那个感觉了。”直到他走,常书欣才知道他是因为抢劫杀人被判的死刑,“他可能对生活还有向往,最大的希望就是别判死刑。你和他近距离接触以后,好像感觉也不是那么穷凶极恶。”

还有一个四川的打工仔,十六七岁,在运动鞋厂上班,把运动鞋皮绑在身上往外偷,被逮住了。常书欣听他讲那个台资企业,对工人非常苛刻,基本不把工人当人看,工作时间长,每天出门还要搜身,常书欣当时觉得,“这他妈太应该偷了,应该多偷点呢。”

常书欣后来回想,这些经历让他看人的眼光更复杂,人不再是简单的善或者恶,“一个人因为钱去犯罪,这个人有问题;一个人因为面包去犯罪,那是这个社会有问题……”

这也是作家马伯庸认为常书欣笔下人物的可贵之处,“他们有贪欲,有胆怯,有小人物的不平气,有骨子里的惫懒,可也有仗义每出屠狗辈的豪气,丝毫不觉矫揉造作。”

常书欣很庆幸自己当时被抓,如果“运气”再好一点没有被抓,可能不出半年他就无可救药了。“人的胆子和欲望会不断膨胀,今天抢包,很可能明天就去抢车,再就去抢银行了。”

人性故事

等到常书欣在8个月后被警方送回沁水县,父母才终于见到了这个离家出走的儿子,倒是没有再打了,直接送去了补习班。

常书欣的残酷青春还没有结束。从监狱出来那段时间,他易怒又情绪化,有时候抽着烟就把烟头往手上戳,“从疼痛中找点刺激,找点存在感”。那时候伙伴们喜欢给自己文身,拿一捆针蘸上墨水,就开始往手臂上刻,“往胳膊上自己刺只老虎,刺得跟土猪一样”。常书欣则给自己刻了“忍耐”作为忠告。

他糊里糊涂考上了省内一所大专,但没想到的是,大学生活竟然这么无趣,整天除了睡觉和赌博就没事干,他心又野了,只能去找事,和人打架,结果又被开除。

“人生活得不能太无趣。”常书欣说,“我们那个年代,就不管怎么样生活都不想生活得平庸了。”但为了养家糊口,他不得不从底层做起,卖过菜,当小奸商,还卖过电脑。

说不清是一种理性的冲动还是一种感性的冲动,31岁的常书欣开始尝试写小说了。他此前为数不多的写作经验来自监狱,因为字写得好被安排写日常材料。

有一天朋友崔健路过他的电脑门市部,看他在写作,崔健很意外。事实上常书欣直到写出70万字也还没挣钱,他看了那些30万字就开始大卖的小说,觉得还没自己写得好,就咬咬牙继续,“反正我那时候最可以浪费的就是时间了。”后来终于被网站编辑注意到,推上架销售,挣了几百块钱,比当时一个月工资还多,这就成为他此后写作的原动力。

数百万字的小说,灵感来自短暂的流浪和监狱生活,来自他平常爱看的美剧——在常书欣眼里,天下的警察和嫌疑人都一样,他从美剧中学习故事推进的风格和框架,再往其中填充本土的原料,但更来自此后的县城日常。常书欣会有意识地去接触警察,大多是反扒队或者乡警。他们会告诉他一些让人哭笑不得的犯罪故事。“他们辛辛苦苦抓贼破案,最后发现是很简单的犯罪方式,这个戏剧性就很强了”,常书欣说。

市中心的商场扒手不绝,他们手法熟练,监控根本拿他们没办法,就算抓到嫌疑人,最难的也是审讯,“这些人都是小错不断大错不犯那种人,经验非常丰富。”后来了解这些扒手的习性之后,警察们就驻守在商城外面的垃圾桶或下水道旁,“他们一般都是只拿现金,钱包一扔就走”,在垃圾桶旁,人赃俱获,那一个月就抓了40多个毛贼。

还有一次警察抓到一个小偷,有证人出来说能证明他偷了东西,但后来证人的口供让警察越来越混乱,调查了一个多月,才发现这位证人是小偷老婆的情人,为了陷害小偷,出来作了假证。

常书欣是那种走到哪里都能和人聊上天的人,每到一个地方,他都会选择一个人出门,找那种又烂又破的出租或三轮车,散根烟给街头混混,“和底层交往,一般就是一起骂娘就行了。”常书欣说,一般这种时候,故事就在他的脑海里形成了。

沁水县城里那些开三轮的或者卖菜的,其中一个他相识的,就是偷牛的。偷牛案曾经在全国多地的农村发生,没有目击者也没有任何线索,看起来不是什么大事,但对本来就贫困的村民来说,则是“老婆被偷了都没有牛被偷了严重”。偷牛的告诉常书欣,别人都在大棚里种蔬菜,他们则在大棚里培育牛爱吃的青草,冬天山坡上一片荒芜,他们把青草撒满沿途,牛禁不住诱惑,你都不用费力,它乖乖地就走上装牛的货车了。

常书欣从这里面获取思路,在书里,被发配到乡村去做乡警的余罪就是观察到了那沿途的绿色从而破获了一起偷牛案。事实上,与武小磊那样的恶性刑事案件相比,偷牛案略显琐碎,但常书欣几乎写了整整一部书,因为他觉得自己写的是“伪刑侦”,偷牛案延展出的乡村现状、人性的复杂才是他真正想写的故事。

抵御无聊

常书欣觉得自己靠写作抵御了普通人无力抵抗的平庸。小时候一起打架的玩伴们,大多都过上了整天打麻将、喝酒或钓鱼的生活,他无心融入其中,几乎把友谊这一块都舍弃掉了,尤其在他成名之后,“他们在一起无非就是问你挣多少钱”。真正与他心灵相通的反倒是那些因小说而结识的陌生人。

但写作快10年,常书欣觉得自己丰富的人生经验已经用完了,越来越成熟的写作技巧给他带来了困扰,“过于技巧化的写作让一切剧情发展都好像是理所当然,而以前有激情的时候,可能文字很差,但能让人感受到那种情绪”,常书欣很害怕自己对写作丧失激情。“可能现在还是处于一种重复的状态,快江郎才尽了。”县城里人们的生活越来越好,却仍难以逃脱年轻人大量出走、中老年人留守的命运。生命的本质是无聊的,常书欣觉得自己必须找一些让他觉得刺激的东西让生活和创作继续下去。

网剧《余罪》的编剧沈嵘甚至觉得,在读到余罪进入婚姻之后,他明显感到一个被生活奴役的中年男人的无奈。

警察、黑社会或者对人性博弈的思考,早就让常书欣对这世界看得很开,但他又有点舍不得看得很开,就像在常书欣的书里并没有闻到太多烟味,反而只看到他对食物和市井的贪恋。

罗曼·罗兰说这个世界上只有一种英雄主义,就是认清了生活的真相后,还依然热爱它。这有点像余罪,当他回归到了正常生活之后,仍然贱兮兮爱偷懒爱逃避,常书欣觉得自己也渴望深陷于这种对生活和生命的热情中,就像有时候他回想起广州火车站,他觉得又恐惧,又怀念。

(综合摘编自《人物》《博客天下》)