中国钢笔大王之痛:英雄不再

2016-11-10胡二伙姚胤米

胡二伙+姚胤米

当键盘取代了书写,除了书法爱好者和被老师要求使用钢笔的学生,还有多少人视钢笔为必须呢?

它曾靠一支钢笔,几乎垄断中国市场份额,总资产超过7亿,远销60多个国家和地区,同时无数历史大事由它签订,品牌估值可谓无价。

之后,它开始迅速衰败,从3000多人的大厂到最后不足150人。英雄钢笔,历经85年风雨,惨淡收场,它是最伟大的民族品牌,也是最没落的国有企业。

安静的老厂房

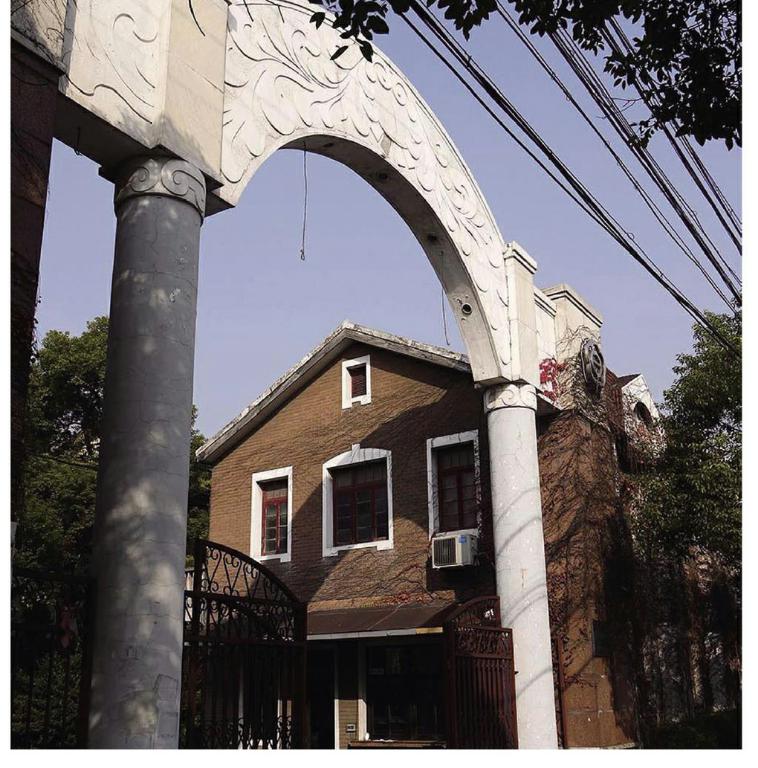

祁连山路位于上海市中心的西北边。与黄浦区的车流滚滚和密集的摩天大楼不同,祁连山路上车流量很少,建筑物大多低矮,排列稀疏。在蓝天白云相映之下,英雄金笔厂安静地矗立在道路的一侧。

三层楼的白色外墙上布满了密密麻麻的爬山虎,刻着经典的五瓣花朵logo的厂牌和祁连山路127号的路牌挂在工厂大门的左侧,旁边是另一家公司的牌子,几年前厂区空下来的几个车间租给了一家食品包装厂。

大门右侧的保安室里,墙体下半截的草绿色油漆面上,挂满了累积多年留下的黑色污渍,与油漆脱落后露出的白色墙面形成了鲜明的对比。

英雄钢笔厂85岁了。它即将告别祁连山路127号这块6000多平米的老厂区,以及过去62年里发生在这片土地上的岁月往事。

中午12点,李德顺(化名)在食堂吃完饭,照例在厂区里溜达一圈儿。

就要搬家了,这几天厂子里特别乱。车间里杂物散布,生产节奏也慢了,厂区几个角落里废弃的机床随处可见。

祁连山路127号,是英雄金笔厂在上海的总部。除了当年那个老厂房以外,还有一个小经营部,承担英雄钢笔的批发零售服务。管理层的办公室则位于天目中路,另有英雄金笔厂全额投资的两家子公司共同成立的英雄工业发展总公司,总部也设在上海。

午后的老厂区静悄悄的,除了和碰到的一两个工友打招呼,空气里只剩下嗡嗡的蝉鸣声。这大概是他在厂里经历的最安静的一段时光。

发动机车间门前,花坛里那棵海棠树死了,李德顺不知道会不会有人像自己记着前年死掉的那棵桃树一样,把这棵海棠树也刻进记忆里。

常年无人打理,干燥的土壤和灼热的阳光让杂草野蛮生长,果树大多逃不开干枯的命运。李德顺觉得自己待了36年的这个老厂子也“奄奄一息”了。

这几天,他经常怀念从前厂子热闹时候的样子。

在1985年到1997年的十几年里,有近3000人在厂里工作,光是食堂就要请20多个人专门收盘子。那时候每到下午5点半,祁连山路几乎被从127号大院里出来的工人们给“承包”了。厂门口的人流量就像电影院刚散场,也像过年时的火车站。

那时候效益也好。为了方便职工上下班,工厂掏钱买下了三辆“巨龙车”,每天往返接送生活在这个城市各个方向的工人们。

周师傅是如今金笔厂年纪最大的一线技工,李德顺和工友都喊他老周。和李德顺一样,老周也是乘班车上下班。他最喜欢每天上班时,从班车上下来的那个感觉:花坛里的草木被专人修剪得整整齐齐,喷泉把水喷出了好看的形状,往车间走的时候,“就像走在森林公园”。

现在没有这种感觉了。工人数量从3000降到了150,厂子里的树不再有人修剪,地铁又直通厂区门口,三辆“大巨龙”退役了。2016年5月,上海市最后10辆“巨龙车”被送往巴士拆车厂拆卸报废。这种铰接前后两节车厢、最多承载150人的老式大巴退出了历史舞台。

李德顺回到车间,两个工友边摆弄着手机边有一搭没一搭地轻声说话,老周则坐在旁边摆弄着手里的一个零件,头顶的四个大吊扇让这个小空间比外面凉快很多。

除此之外,车间里和车间外一样安静。

黄金岁月

老周以前的车间不在这儿。

他是名机械技工,负责生产和修理轧制笔尖的机床,算是整个生产线的后方。李德顺他们是前方,在一线车间制作笔尖。前几年人员精简,厂子把几个机床搬到了这个不到90平米的小车间里,车间从中间被一面窗户隔断,老周在左边那半修理零件,李德顺他们在右边这半生产笔尖。笔尖是一支钢笔的灵魂,李德顺所在的笔尖部也是整个金笔厂最大的车间部门。

1958年,全国上下“超英赶美”,金笔厂也提出了“英雄赶派克”的口号。工人们拿着从美国买来的派克笔,把笔上所有的小部件都拆掉,仔细研究每一个细节,就是为了做出一款质量更好的钢笔。

经过9个月的技术攻关,工厂确定的抗漏、圆滑度、间歇书写、减压、耐高温、耐寒等12项指标上,有11项最终赶上甚至超过了“派克51”,金笔厂迄今为止销量最好的“英雄100”问世了。

随之而来的是国家领导人刘少奇的到厂慰问,91岁退休工人宋师傅清楚地记得,那天,保卫科的人早早就出来维持秩序,大家也停下手上的活到大门口排好队,等待领导人们的到来。那个年代里,这意味着最高级别的重视。

老周记得,厂里最好的时候,一台机器每天能轧出几万个笔尖,一个一线工人每月最多能生产25万个笔尖。做好的钢笔整齐地装进铁皮箱,一卡车一卡车地往外面送。

那段时间里,有时候太晚了不能回家,李德顺和几个工友把车间门口的门帘扯下来,往机床下一铺,就这么睡在厂里,第二天醒了到水槽边洗把脸,再继续工作。

上世纪80年代末,金笔厂迎来了巅峰10年。英雄金笔占据了70%以上的国内市场份额,更是远销欧美和东南亚等60多个国家和地区,处于绝对的霸主地位。90年代初,英雄先后在A股和B股市场上市,成为上海市最早上市的企业之一。

在老周的记忆里,那时候厂子里“钱多得很,随便拿个三五千万投资别的厂”,还一度进军房地产市场。

更让老一辈职工骄傲的是,他们生产出的钢笔,书写着这个国家的历史:1984年4月13日,中英关于香港问题的联合声明就是用英雄笔签署的;1987年12月19日,签署中葡两国关于澳门问题的联合声明,又是用的英雄笔。

最好的铁饭碗

李德顺也把那段黄金岁月说得有滋有味。

他是山西人,早年间父亲跟村里一个做钢笔的老板到上海的厂子打工,上世纪50年代全行业公私合营,村里老板的钢笔厂被并到了后来的英雄金笔厂,父亲也成为了新厂的职工。

1980年,父亲退休,李德顺子承父业,他打心眼里珍视这个机会,用心地跟着师傅学技术,琢磨理论知识,很快就从学徒变成了一名普通技工。

彼时,厂区周围都是国企的生产车间,左边是塑料薄膜厂,后面是染化厂,厂子门口马路的对面是一片庄稼地。可生活并不无聊,给外地员工准备的宿舍里有电视,厂里还有一个舞厅,周六晚上可以去那里跳舞。

李德顺最喜欢在周末和工友一起骑着自行车进城,那时外滩修得没有现在这么好,黄埔江对岸也是一片平地。车水马龙的城区里,人们衣着光鲜时髦,处处都透着洋气,但让工人们骄傲的是,洋气的城里人几乎都认英雄钢笔这个牌子。

在那个年代,英雄钢笔几乎排在人们每个月预购清单的首位。对于小孩子而言,从铅笔换成钢笔成为“长大”的一个仪式;而大人们都想在胸前的口袋里插上一支英雄钢笔。

买一支金笔尖的英雄钢笔,成为一些年轻人的奋斗目标。七八十块钱的价格在那时都是奢侈品,彼时有些人月薪最多还不到50元,为了拥有这样一支钢笔,他们要一连攒上三个月的钱。

因为珍贵,英雄金笔在那个年代甚至成为了青年男女的定情信物,代表着诚意和实力。

这几乎是当时上海市国企工厂里最好的一个牌子,工资福利远高于其它国企的平均水平。因为这,越来越多的人想进钢笔厂工作。厂子甚至开了一个技校,跟随市里的统考一起招生,每年通过考核的只有不到40人。

李德顺记得有一年,几个在校教书的老师辞了职,报名参加技校的考试,就是为了能进英雄金笔厂,拿到这个最好的铁饭碗。

“以前不想走,后来没走的都后悔了。”一个老厂工略带戏谑地说。

铁饭碗出现了裂缝。

英雄迟暮

在下岗潮最热的那几年,英雄金笔厂曾经因为没有一个职工下岗而成为国企神话。可1997年以后,厂子的状况越来越差,工人数量也越来越少。

从前专门负责厂区绿化的工人都离开了,杂草和灌木终于得以放肆地占领花坛,远远看去“乱得不成样子”。老周不喜欢这样的厂子。

最近,有很多七八十岁的退休职工听说厂子要搬走,特地回来看最后一眼。有两个老女工,一进厂门就掉眼泪了,嘴上不住地念叨“怎么变成这么差了”。

“以前大楼外面的窗框每年都刷一次新油漆,现在窗户掉了都没人管。”和其他工友一样,老周也习惯了用调侃的口吻来回忆厂里这些不怎么想谈论的变化。他脾气耿直,有什么说什么,尽管退休后可以去工资更高的私企继续工作,他还是选择了接受厂里的回聘。

“我这人没什么文化,不懂啥叫怀念,我就是觉得厂子以前特别好。”老周坐在那个已经蹭得发亮的细铁腿高椅子上,空荡荡的车间里只剩他一个人。

窗户另一面的车间区,9台机床只有3台亮着灯。这也是近来厂里仅有投入生产的机床:每个月制作5000多个“英雄100”金笔笔尖,仅相当于以前一个工人月产量的2%。

从媒体报道的数据中就能看出英雄迟暮:截至2012年7月31日,英雄的总资产不足2500万元,净资产只有208万元,而“英雄”1996年的半年财报显示,当时总资产超过7亿元,净资产高达3.72亿元。

过了16年,萎缩到只剩下原来的零头。

作为老技工,老周很清楚厂子是怎么走到了今天的地步:市场经济到来后,工厂没有抓住最好的转型机会,私营的小厂子却如春笋般噌噌长起来。

老周觉得,国内任何一家品牌声誉鹊起,都会被无尽地仿造,直到被玩儿死。河北一家英雄钢笔的代理商曾言:“(假货)很猖狂,一度国内假英雄比真英雄还多。”假英雄的价格仅是真品的三分之一。

更重要的是,当键盘取代了书写,除了书法爱好者和被老师要求使用钢笔的学生,还有多少人视钢笔为必须呢?

就连老周自己都不用钢笔了。

但“英雄100”仍是老周和几个工友心里面最好的一款笔。尽管“现在的100号用料远没有以前的好”,可经营部的销售记录里面,它一直占据着销量第一的位置。

前些天,有媒体报道英雄钢笔“曾经资产超7亿,现250万贱卖49%股份”,后被上海英雄(集团)有限公司董事长李立力怒斥“这完全是诋毁、英雄风采不减当年”。2014年的APEC会议上,英雄金笔还在履行作为“民族品牌”的使命。

老周不理会这些新闻,也不谈论什么使命,他按亮了设备旁的小台灯,灯光把黑色粗铁的工作台面照出了一大片暖黄色。

台面上布满了细小的刻痕,但在光下仍显得油光锃亮。老周从小抽屉里找出一个中细的钻头,用它给手里的金属零件钻了个洞,替换掉原来零件上的塑料扣。隔壁摆着的那几个庞然大物是几十年前老周和师傅一起合力造出来的,这些年,他一直和老伙计在一起。

他依旧穿着那件蓝绿色的半袖工服,左边的袖口上,印着白色的英文单词:“HERO”。

(综合摘编自《博客天下》《商界》)