在游戏中感受可能性——苏教版四上《可能性》一课的教学实践与思考

2016-11-10张冬梅

张冬梅

在游戏中感受可能性——苏教版四上《可能性》一课的教学实践与思考

张冬梅

数学游戏;可能性;摸球

新课标在第一学段删除了可能性的教学要求,同时在第二学段只要求学生 “通过实例感受简单的随机现象,能列出简单随机现象中所有可能发生的结果……感受随机现象中结果发生的可能性是有大小的,能对一些简单随机现象发生的可能性大小作出定性描述”。从这些表述中,我们至少可以有这样的理解:一是明确所涉及的随机现象仅限于简单随机事件,即所有可能发生的结果是有限的,每个结果发生的可能性亦是相同的;二是只要求对可能性的大小作出定性描述,而不要求进行定量表达。显然,这些教学要求的调整,一方面是为了引导学生更多地关注试验、游戏等蕴涵随机现象的活动过程,在活动中逐步感受随机现象的特点,体会相应的思维方式,积累学习经验;另一方面,也是为了引导学生更多地学会从数据的角度看待可能性大小,知道有些事情需要通过调查去估计或推断,养成用数据分析问题的习惯,而不是急于从定义和假设出发进行概率的计算。

基于以上认识,笔者以苏教版四上《可能性》一课的教学为例,谈谈如何在游戏中真实感受可能性。

【教学过程及意图】

一、在摸球中体验事件发生的随机性,感受“可能”1.1个红球和1个黄球。

(1)谈话。在这个口袋里任意摸一个球,可能摸到哪种颜色的球呢?

(2)小组摸球活动。

(3)交流,说摸球体会。

引导学生体会:任意摸一次,都有两种可能的结果,可能摸到红球,也可能摸到黄球。

2.2个红球。

在这个口袋里摸球,结果会怎样?任意摸1个,可能会摸到哪个红球呢?

小结:在这个袋子里摸,一定摸出红球,但这个“一定”的背后却藏着“可能”,可能是1号红球,也可能是2号红球。

3.2个黄球。

在这个口袋里可能摸出红球吗?我们无法“无中生有”,但这“不可能”的背后藏着什么样的可能呢?

小结:不同的袋子,摸球的结果不大一样,但却都藏着“可能”。

在这一教学环节中,强调的是事件发生的随机性,让学生在摸球活动中充分体会“随机”:摸之前不能确定能摸到哪个球;前面发生的结果并不影响随后的结果发生;任意一次,都有两种可能的结果。尤其要指出,两个都是红球时,“一定”摸到红球,但这个“一定”其实也藏着两种可能的结果,可能摸到红球1号,也可能摸到红球2号;同样的,两个都是黄球时,“不可能”摸到红球,但也有两种可能的结果。所以,两个球无论是一红一黄、两红、还是两黄,其实都有着随机现象。

二、在摸牌中体验随机现象结果发生的频率,感悟“可能性大小”

1.4张红桃。

任意摸1张,可能摸到哪一张?有几种可能的结果?摸之前确定吗?

2.3张红桃、1张黑桃。

现在任意摸1张,可能摸到哪一张?摸出红桃的可能性大,还是黑桃的可能性大?

3.摸牌活动。

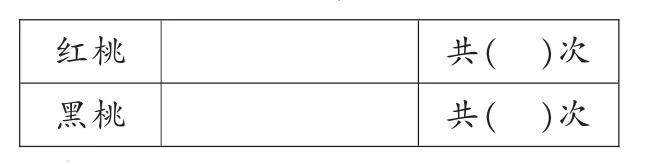

这次要请组长进行合理分工,一人洗牌,一人记录,另外四人每人摸10次,共摸40次。

红桃 共()次黑桃 共()次

4.交流说体会。

在这个环节改用摸牌,而不是摸球,目的是让学生能从等可能性的角度去体会可能性的大小。如果是3个红球和1个黄球,那么学生可能更多的只是关注了球的颜色,而四张不同的扑克牌,它们的客观存在,能让学生在摸牌游戏中,感受到四种可能的结果,同样是红桃,也有可能是红桃A、红桃2,还可能是红桃3。这样学生不仅能在随机的数据中体会到可能性的大小,还能体会到红桃出现的频率高,是因为在四种可能的结果中,有3种可能的结果是红桃,从而感悟产生可能性大小的原因。

三、深化认知

1.装球。

往口袋里装6个球,要求从中任意摸一个球,这个球可能是蓝球。

根据摸到蓝球的可能性大小给这些装法排队,沟通“一定”“可能”“不可能”。

通过装球,进一步体会“可能”:只要6个球中的一些是蓝球,就有可能摸到蓝球,尽管摸到蓝球的可能性大小不相等。同时,通过“排队”,又沟通了“一定”“可能”“不一定”,暗示:可能性最大便是“一定”,可能性小到极限便是“不可能”。

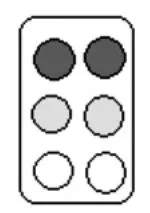

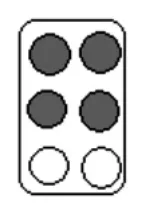

2.猜球。

老师这儿有三个口袋——

1号

2号

3号

我们可以请一个同学上来摸球,同学们边看边想,根据摸球的情况判断是几号口袋。

…………

“猜球”不是目的,通过对“可能性”的理解,根据发生的结果来作出相关的思考与判断,才是最重要的。

四、链接生活,总结全课

随机出示生活中的例子,如抛硬币、掷骰子、玩转盘,并进行判断。

生活中的这些简单的随机事件,都是学生熟悉的,联系生活,让学生用所学的知识去解释生活现象,体验“可能性”的价值,也感受到数学就在身边。

【教后反思】

1.在摸球游戏中,突出强调事件发生的随机性。

让学生把摸到的球的颜色贴出来,是想把结果显性化,让学生在比较中充分感受这种“随机性”:全班6个小组摸的都是“1个红球和1个黄球”,可是结果都不一样。横向比较,有的小组直到第4次或第5次才摸到红球,有的小组第1次就摸到红球,还有的小组好几次都没摸到红球;纵向比较,同样是第一次,有的小组摸的是红球,有的小组摸的是黄球……这些直观的比较,充分说明了在摸之前是不能确定摸到哪个球的,结果的出现是随机的,而前一次的摸球结果也不会影响下次的结果。

对于“2个红球”和“2个黄球”的处理,以往的教学简单地给出了“一定”和“不可能”这样的确定性结论,而忽略了其中的随机现象。在两个都是红球的口袋里摸球,结果一定摸到红球,原因是无论摸到这个红球,还是摸到那个红球,都是红球。显然,在这个口袋里摸球,其实也有两种可能的结果:可能摸到这个红球,也可能摸到那个红球。“2个黄球”的情况类似。为了让学生体会这两个情况中的随机性,笔者把2个红球和2个黄球都标上了号码——1号、2号,摸球时,摸到的是几号红球或黄球,也让学生表示出来。结果的显性表示,让学生体会到了“一定”和“不可能”只是看问题的一个角度,换一个角度看问题,其实都“藏”着“可能”。由此,学生对于“随机性”的理解也往深处行进。

2.在摸牌活动中,充分体会可能性的大小,渗透数据的随机性。

留心关注学生的摸球活动过程,发现学生在摸球的过程中,很自然地忽略了摸到的是几号红球,只留心了球的颜色,于是学生就用生活经验判断:红球多,所以摸到的红球的可能性大,潜意识里,错误地认为在这4个球中摸球,只有2种可能的结果,一种是可能摸到红球,一种是可能摸到黄球。于是笔者果断调整,改用摸牌活动开展教学。

这样的好处在于学生关注了每一种可能出现的结果。4张不一样的牌是客观存在的,可以理解为是扑克牌的自然属性,学生在摸牌时,理所当然地在报着“红桃A、红桃2……”于是,学生在活动中体验到:尽管每个组的数据不一样,但在这四张牌中任意摸一张,有四种可能的结果,其中三种可能的结果是摸到红桃,一种可能的结果摸到黑桃,所以摸到红桃的可能性大。

3.在开放性活动中,提升对“可能性”的认识。

“装球”活动要求让学生装6个球,摸球时有可能摸到蓝球。装法是不唯一的,把不同的装法展示给大家看,一方面让学生体会:6个球中只要有一些是蓝球,就有可能摸到蓝球;另一方面,也给学生提供了比较可能性大小的素材,让学生运用刚才的实验经验进行可能性大小的判断。值得一提的是:再把“一定摸到蓝球”和“不可能摸到蓝球”的情况,与学生的不同装法结合起来,巧妙地沟通了 “可能”“一定”“不可能”的关系,也渗透了可能性最大为“1”,即“一定”,可能性最小为“0”,即“不可能”的知识。

“猜球”游戏,学生表现出了极大的热情,他们根据摸球的情况所做出的一些判断,正是对于可能性的进一步理解。

4.“链接生活”中的无奈处理的思考。

从某种角度说,数学知识来源于生活,数学学习就是为了解释生活现象,解决生活问题。因此,在本课中笔者把教材的一些习题,进行了一些生活化的处理,为学生提供了生活中常见的熟悉的一些简单随机事件。

这一环节在一开始设计时,是先让学生自己举例说说,在生活中还有哪些游戏或事情中“藏”着可能性?于是学生就“畅所欲言”:明天可能会下雨;老师可能会表扬我;今天可能没有家庭作业……我们研究的是“简单的随机事件”,学生所说的明显天马行空。后来调整教学,直接给出了一些生活现象,让学生进行判断,不再去纠结更多的事例了。这样的无奈处理,也是有自己的思考的:新课标明确指出,所涉及的随机现象仅限于简单随机事件,而哪些是简单随机现象,不应该由学生去选择分类。

G623.5

A

1005-6009(2016)36-0060-03

张冬梅,南京市琅琊路小学(南京,210000),高级教师,江苏省数学特级教师。