农村反贫困:开发式扶贫与社会保护的协同推进

2016-11-10杨宜勇吴香雪

杨宜勇,吴香雪

(1.国家发改委社会发展研究所,北京 100038;2.中国人民大学公共管理学院,北京 100872)

农村反贫困:开发式扶贫与社会保护的协同推进

杨宜勇1,吴香雪2

(1.国家发改委社会发展研究所,北京100038;2.中国人民大学公共管理学院,北京100872)

我国农村的扶贫实践活动取得了举世瞩目的好成绩,然而新时期中国的减贫战略却面临着理论与实践两个困境:贫困内涵的转变,农村反贫困实践难度越来越大,贫困率的下降日渐趋缓。为打好新一轮扶贫攻坚战,必须坚持开发式扶贫方针,加大投入力度,强化社会保护政策减贫效应,将开发式扶贫政策与社会保护政策有效衔接起来,联合建构协同推进,构建集“开发性、预防性、发展性”于一体的新型减贫战略体系,针对不同贫困群体充分发挥各自减贫优势,让贫困者摆脱贫困的同时,自身发展能力也有所提高。

开发式扶贫;社会保护;协同推进

“贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷,”这是邓小平在1985年提出的要求发展社会生产力,提高人民生活水平,尽快消灭贫困的著名论断。为解决贫困重灾区——广大农村地区的贫困问题,我国政府有计划、有组织、大规模展开了对农村地区的扶贫济困工作,使得大批贫困人口摆脱贫困。2015年,中国基本实现联合国千年发展目标,为全球减贫事业作出了重大贡献[1]。“‘十三五’时期是我们确定的全面建成小康社会的重要时间节点和最后冲刺阶段,而全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在农村,特别是在贫困地区[2]。”为确保贫困人口到2020年如期脱贫,我们必须提高扶贫效率,按照习近平总书记提出的各项减贫要求来展开扶贫工作,使中国现有标准下7000多万贫困人口在2020年全面建成小康社会时全部如期脱贫。

然而新时期中国的减贫战略却面临着两个困境:第一是理论困境,即贫困理论的演进,可以简单概括为从收入贫困向能力贫困及人文贫困的演进,呈现动态性的特征,表明随着经济社会的不断发展,人们对贫困的认识程度在不断加深,改变了过去单纯从收入或支出角度来界定贫困的做法,而更多地关注贫困者的权利、机会、能力贫困等。贫困的内涵在发生变化,那么相应的扶贫政策也应该做出调整;第二是实践困境,即农村开发式扶贫遇到瓶颈,贫困率的下降趋缓。楚永生指出自1998年以来农村各种反贫困政策的效益越来越低,扶贫难度系数增大,其贫困趋势的整体变化走向和贫困发生率趋势的下降呈明显的水平状态[3],这主要是因为当前农村贫困呈现一种多维态势,一是表现为致贫因素的多样化,除了传统的自然界和个人因素之外,社会风险因素等导致农村开发式扶贫实践效益在日益降低,反贫困工作陷入僵局;二是新形势下农村扶贫开发出现一些问题,包括扶贫开发政策对丧失劳动能力的特殊贫困人群难以发挥作用;转移农村劳动力到城市就业又因这部分群体的教育技术水平较低和健康素质较差而难以奏效,而他们收入过低又会降低子女的受教育机会,等等。这些农村反贫困中的问题严重影响了我国农村开发式扶贫政策的效益,面对这两个困境,在新一轮的扶贫开发工作开展之际,农村扶贫战略如何确立值得我们深思。

一、农村开发式扶贫效果评估

1986年我国农村开始实施大规模的开发式扶贫,主要是通过发展经济来改变广大农村地区贫困面貌,经过多年的努力,我国农村贫困人口自我发展和积累能力得到了提高,反贫困事业取得了重大成就。接下来将运用具体指标来对我国开发式扶贫政策的扶贫效果进行评价,因为扶贫开发效果涉及多个方面,下面按经济标准和社会标准选取几个关键指标来对开发式扶贫效果展开评价:

1.贫困发生率。贫困发生率是用收入水平低于贫困线的贫困人口比上贫困区域的总人口得到的数据。如表1所示,1986年中国农村有1.31亿尚未解决温饱问题的极端贫困人口,贫困发生率为15.5%。经过几个阶段的扶贫工作后,2000年我国农村贫困人口为3209万,贫困发生率为3.4%,下降将近5倍。2007年贫困发生率下降到历史最低点为1.6%,贫困人口数下降到1479万人。但随后将原农村低收入人口纳入到贫困人口统计,以及贫困线标准的提高,我国农村贫困人口数量大大增加,特别是2011年将农村扶贫标准提高到年人均纯收入2300元(2010年不变价)后,农村贫困人口数量猛增到1.28亿人,故2008年以后数据与之前不可比。但从总体上来看农村的绝对贫困率是在不断下降的,人们生活水平有了提高,并且将低收入人口也纳入扶贫的范围内,开始解决相对贫困人口的贫困问题,这是扶贫战略的进步,所以从贫困发生率这个指标来看,自1986年开始的农村扶贫开发工作成绩斐然。

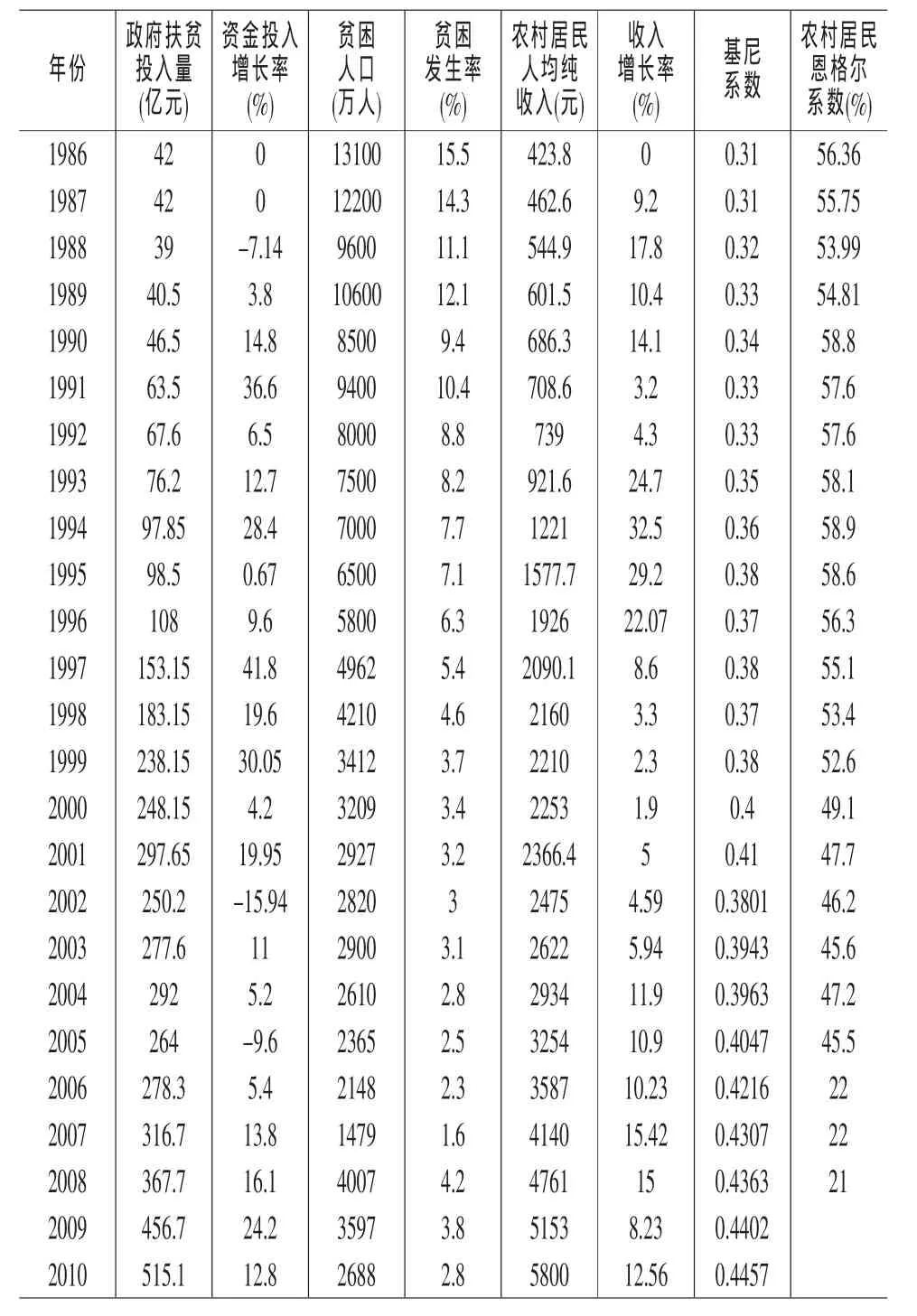

表1 农村扶贫开发投入—产出表

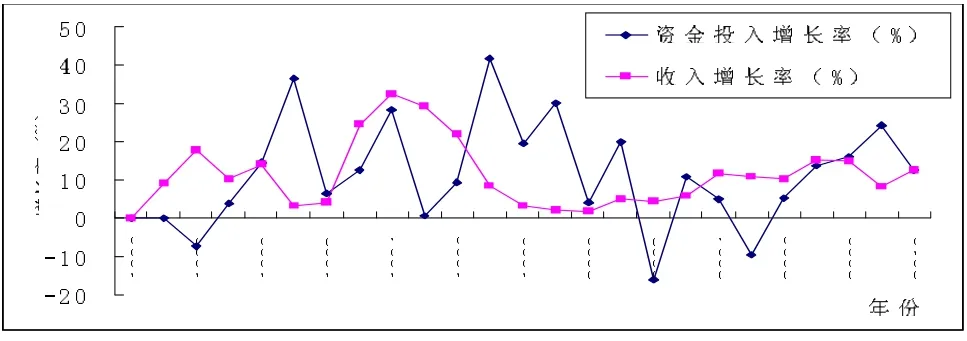

2.政府扶贫投入。由表1可以看出,自改革开放以来,我国经济水平不断提高,财力不断增强,政府扶贫投入也在不断增长,从1986年的42亿元增加到2000年的248.15亿元,政府扶贫投入增加了将近6倍,特别是新千年后中国的财力越加雄厚,有能力将更多的贫困人口纳入扶贫范围,2010年扶贫投入515.1亿元,政府有力的资金投入举措,既显示了国家战胜贫困的信心和勇气,也凸显了我国的反贫困实力。但是资金的增长率却显示出政府在扶贫投入方面缺乏稳定性和可靠性,有的年份甚至呈负增长率,这种无规律的变动,如图1所示,说明政府在扶贫投入上还没有建立一套完整的规范机制,这种扶贫投入的随意性和不稳定性可能对扶贫的效果产生不利影响。

3.农村居民人均纯收入。如表1所示,随着扶贫开发工作的大力推行,政府扶贫资金的不断投入,很大程度上缓解了农民的物质贫困并使农村贫困发生率大为降低,促进了农民增收。然而如图1所示,农民收入增长率呈现出先增长后降低,又再次缓慢爬升的变动趋势,这种波浪型的增长说明农民收入增长率是不稳定的,波峰出现在1994年,比上年增长32.5%,自此之后基本呈下降趋势,2002年之后开始有所回升,这表明政府扶贫投入出现了边际产出递减现象[4]。龚晓宽、陈云的研究也应证了这一观点,其研究认为不考虑物价上涨因素,扶贫投入对农民家庭人均纯收入的效益是不断下降的[5]。扶贫效应减弱导致农民增收缓慢,单纯依靠以经济投入为主的开发式扶贫政策在农村所开展的扶贫工作成效越来越低,难度越来越大,需要重新调整扶贫战略。

图1 政府扶贫投入和农村居民纯收入增长率

4.基尼系数。如表1所示,基尼系数自1986年的0.31上升到2001年的0.41,已经超出0.4的警戒线,2010年已经达到0.4457,表明农村内部贫富差距呈不断扩大趋势,而且与城镇居民人均纯收入相比,贫富差距更为悬殊。特别是随着市场经济的加速发展,1978年到2006年农村和城镇居民人均纯收入分别增长了26和33倍,2006年农村和城镇居民人均纯收入分别为3587元和11759.15元,后者是前者的3倍左右[6],这表明改革开放以来,城乡居民收入都在增长但其贫富差距却是在逐渐扩大,且有持续扩大的趋势,农村扶贫政策在为贫困群体创造更为平等的提升收入和获得发展资源的机会与权利方面力所不能及。且陆汉文等人认为,“以市场机制为导向的开发式扶贫政策不仅没有让农村贫困群体享受到市场化所带来的好处,甚至导致国家从农村退出,造成政府责任缺位,而且还孵化出了市场这一抽取农村资源和生产不平等的新机制”[4]。

5.恩格尔系数。恩格尔系数是表示生活水平高低的一个指标,恩格尔系数越大代表一个国家或家庭生活越贫困,反之恩格尔系数越小代表生活状况越好。从表1中我们可以看出,农村居民恩格尔系数从1986年的56.36%下降到2004年的47.2%,表明农村居民收入用于食物消费的比例在下降,用于其他方面的开支在增加。而且根据联合国应用恩格尔系数确定贫富的标准①联合国应用恩格尔系数确定贫富的标准是:凡恩格尔系数大于60%的为赤贫;50%-60%为勉强度日、类似温饱(绝对贫困、勉强度日均属于贫困);40%-50%为小康水平;20%-40%为富裕;小于20%为极富裕。转引自王荣党.农村反贫困度量指标体系与实证分析——以云南为例[J].云南行政学院学报,2006(5):156-160。,我们已经从勉强度日阶段基本进入到现在的小康阶段,表明我国农村扶贫开发工作对改善人民生活,提高人们生活质量起到了很大的作用。

6.社会价值标准。贫穷是社会不稳定的主要因素,扶贫开发是消除贫困,保持社会稳定,构建社会主义和谐社会的重要前提。由表1可知,自1986我国开展大规模的扶贫开发工作以来,我国农村绝对贫困人口数量急剧下降,农民普遍增收,生活水平和基础设施建设有了大幅提高。“以云南省‘十一五’时期公共基础设施建设为例,通过‘整村推进’项目的实施,累计新修乡村道路4.19万公里;新铺设饮水管道4.4万千米;新建引用水池1313.3万立方米;架设高压线6729.7千米,解决了120万人的行路难问题,让323.5万人喝上了安全而有保障的引用水。还实施新建小学416所;新建卫生室1464所;新建文化活动场所29.2万平方米,实现3046个村民小组通广播电视,有效促进了贫困地区教育、文化、卫生和电力通迅等基本公共服务事业的发展”[7]。这说明扶贫开发符合农村社会成员的根本利益,不仅解决了大多数贫困群体的基本生存和部分发展问题,更重要的是为国民经济持续健康发展,缓解地区、城乡间差距扩大的趋势发挥了重要作用,有利于农村社会分享改革发展的成果,促进了社会整合,进而有利于国家社会政治稳定。

从以上几个指标的分析可以看出,中国农村扶贫开发政策取得了不俗的成绩,但是取得成绩的同时问题也伴随而来,而且随着扶贫工作的开展,扶贫开发的局限也日渐显现出来,具体表现如下:

1.扶贫瞄准机制问题。1986年开始的开发式扶贫政策采用县级扶贫瞄准机制,这种瞄准机制以县为单位,导致该县的非贫困人口也参与了扶贫资金的分配,而没有将扶贫资金全部用到贫困群体中。2001年针对前期全国扶贫出现的目标瞄准不当问题,该时期扶贫开发政策采用了村级瞄准机制,进一步提高了扶贫目标的精准性和扶贫的效果,但是以往区域性及整体性的贫困分布状况已大多不复存在,农村贫困人口在地域分布上更加分散,中国农村贫困的性质已经发生了根本性转变[8]。表现在贫困村和贫困户呈现点状分布,贫困人口越来越集中在偏远地区,特别是在自然禀赋环境较差中生活的群体,以及老弱病残等弱势群体,这表明开发式扶贫政策的效益并不能普惠到每个贫困者,总有一些特殊人口和特殊需求不能从中受益。

2.返贫容易脱贫难。返贫容易脱贫难的现象主要有两个原因,一是贫困者缺乏抗风险的保障机制,风险发生的不确定性使勉强能维持温饱的人变得极其脆弱,常常造成在贫困线边缘的低收入者陷入贫困,导致扶贫成本和脱贫成本过高。杨颖通过对FGT贫困率指数的分解,得出2002年到2010年间由于经济发展使得贫困率下降了7.58%,而保障制度的缺乏,收入分配的恶化则又使贫困率上升了2.23%,二者相互作用削弱了经济发展的减贫效果,使得贫困率只下降了5.35%[9]。这集中表现在我国自然地理条件较差的中西部地区,资源优势难以发挥,开发式扶贫难度较大,脱贫效果难以维持,更为关键的是这些地区的社会保障制度建设较为落后,任何风险因素的存在都能将贫困者再次置于贫困的境地;二是扶贫过程中贫困主体的参与度不高,影响了扶贫开发的实效。扶贫项目可能并不符合贫困群体的利益需求或者是由扶贫主体单方面推行的扶贫政策,亦或者是贫困群体本身能力缺乏,导致贫困群体对扶贫项目的真实参与度不高,一旦项目组离开后,扶贫项目就难以继续维持下去。

3.开发式扶贫在预防贫困和促进人的全面发展方面仍有所欠缺。以经济目标为核心的开发式扶贫显然是缺乏一定的预防性和前赡性,是一种贫困发生后的补救方式。根据相关数据显示,从2002年至2010年间扶贫资金投入由多到少排名前五位的项目依次为“其他领域、“林业”领域、“道路修建及改扩建”、“种植业”和“养殖业”领域,投入比例分别为18.55%、14.7%、14.47%、11.99%和9.95%,而投入扶贫资金较少的领域是电视接收设施、资助儿章入学、卫生室设施、技术培训及推广和学校及设备,分别占0.44%、1.01%、1.08%、1.15%和1.9%[10]。由此可见,我国开发式扶贫对预防贫困,切断贫困链条具有重要作用的科教文卫事业重视程度不够,这其中或有当前优先发展农业经济的因素,但更多的是因为科教文卫投入见效慢,不能很快产生GDP,影响地方政府扶贫绩效的考核。而殊不知正是由于这一短视行为,再加上其长期偏向经济发展的态势,使得开发式扶贫政策在促进贫困人群发展和对贫困人群增权赋能方面作为不大,造成贫困群体长期以来能力低下,难以真正脱贫。

二、社会保护政策减贫的功能定位

经过多年扶贫开发工作后,我国贫困人口的分布更加分散,贫困的成因和表现更为复杂,上述开发式扶贫局限的存在,导致部分农村贫困群体长期处于贫困状态,以致发生贫困的“代际转移”,出现所谓的“穷二代”、“穷三代”,甚至以后可能是“穷N代”,其结果是造成了贫困群体的世袭。贫困理论与农村扶贫实践的双重困境迫切要求农村扶贫战略体系寻求更加有效的减贫策略,其中,社会保护政策以其对贫困的预防性和促进贫困群体全面发展的理念而大放光彩,在我国农村开发式扶贫政策施行的同时,发挥社会保护政策的减贫功能成为重要的政策选择。“社会保护”是从20世纪90代以后异军突起的一个新名词,世界银行将其界定为“社会保护不仅要向遭遇风险的低收入者提供临时性的救助和津贴,还应该积极干预,对他们进行人力资本投资,帮助个人、家庭和社区更好地管理风险;并且要创造更多的就业机会提供给受到社会剥夺的低收入者”[11],这个定义主要侧重于扶贫;尚晓援认为“社会保护的概念较社会保障更为宽泛,它可以包括各种各样、正式与非正式的保护方式,而且其政策目标更加凸显出对弱势群体的支持”[12],该观点侧重于对弱势群体的保护;唐钧也指出社会保护较社会保障更具包容性、开放性和可操作性,除了社会保障这个核心内容,它还可以容纳社会服务、职业培训、就业服务等更多具体项目和实现手段,在指导国家层面的社会保障标准制定以及扩大社会保障覆盖面方面具有重要的意义[13]。开发式扶贫局限的存在将社会保护在反贫困战略中的重要性提升到一个新高度,社会保护政策的减贫功能使得一些扶贫开发机制外的贫困人口可以通过社会保护政策的实施来保障他们的生活,特别是对一部分失能半失能的贫困群体来说,开发式扶贫政策对他们的扶贫作用微乎其微[14]。因此在我国减贫战略中,采用社会保护政策对贫困群体更具有保障性,它可以为所有保障对象提供风险保护,瞄准到农村扶贫开发政策漏掉或难以发挥作用的贫困人群,同时对贫困具有一定的预防性和促进贫困群体实现全面发展的作用,能够有效地助推减贫趋势。这是因为提高贫困地区人力资源开发水平和贫困群体自我发展能力,需要教育政策的扶持;改善营养状况、提高贫困人口身体健康素质要求完善健康卫生体制;并且只有将养老保险、社会救助等措施综合起来,才能够保证贫困地区脱贫的道路走得更顺畅,而这些都属于社会保护政策的范畴,就需要在实行开发式扶贫政策的同时,积极引入社会保护政策。

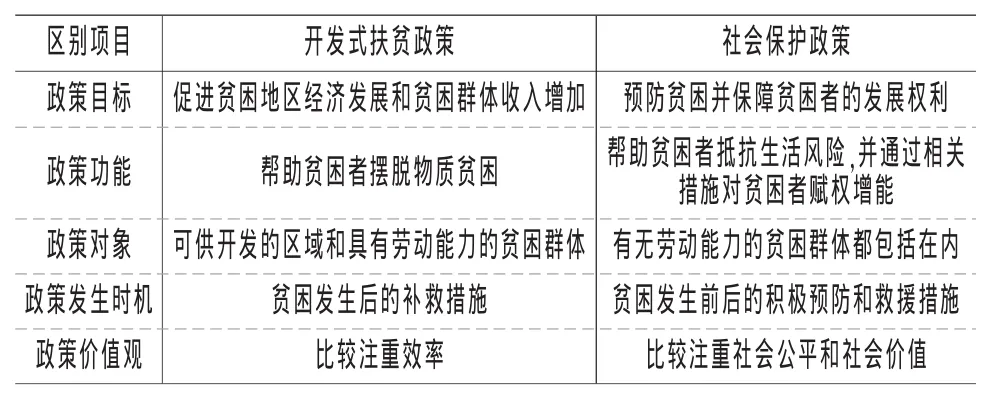

理论上,开发式扶贫与社会保护都是缓解贫困的重要手段,两者相得益彰,相互促进;在实际工作中,两项工作相互衔接,协同开展,二者都有保障生存与促进发展的功能。如表2所示,厘清社会保护与开发式扶贫政策的区别后,可以更清楚地看到将二者联合建构协同推进反贫困的重要性,把事前预防与事后救助结合起来,既注重效率也兼顾公平,减贫内容涉及贫困地区和贫困群体经济开发,生活保障,科教文卫等公共服务领域,二者相结合更有利于共同推进反贫困战略。因此本文将社会保护政策界定为指政府为实现其减贫目标,对农村贫困群体提供生活保护,并通过积极的医疗、教育手段提升贫困群体的自我发展能力,以增权赋能来抓住改变自身困境的机会,最终实现其全面发展。其实质是将贫困发生后的援助措施变为积极主动的干预政策,以减轻贫困发生所造成的不利影响,并对贫困者进行人力资本投资,以达到增强贫困者的竞争能力,提升其收入的目的。政府则应该在整个反贫困战略建构中处于核心地位,发挥主要作用。

表2 开发式扶贫和社会保护政策在反贫困战略中的区别

由是观之,在当前的扶贫形势下,我们必须将注意力更多地转移到社会保护政策的减贫功能上来,社会保护政策在今后的扶贫战略中,将占据越来越核心的地位,而且就已有的实践来看,社会保护政策在缓解贫困的道路上已经扮演了重要角色。以我国农村低保和五保为例,如表3所示,2007—2013年农村低保和五保覆盖人数在不断增加,表明越来越多的特殊贫困群体受到的社会保护政策的惠顾。“截至2014年底,全国农村低保和五保对象分别为5207.2、529.1万人;中央政府共补助资金582.6亿元,占全年各级财政总支出的66.9%;全国农村低保平均标准2777元/人、年,较之2013年增长了14.1%;全国农村低保月人均补助水平129元,比上年增长11.4%”[15],这对保障贫困群体的基本生活、优化收入分配格局起到了重要作用。实践证明,这些开发式扶贫之外的社会保护制度建设对减贫的作用显著,政策性的转移支付收入已经成为贫困人口收入的重要组成部分,有助于维持扶贫开发的稳定性。

表3 2007—2014年农村低保和五保人数(万人)

三、扶贫开发与社会保护政策协同推进的路径探析

当前新形势下,反贫困目标的实现需要多方面的努力。为达到有效减贫的目标,必须将农村扶贫开发与社会保护政策结合起来,二者功能各异,可互相取长补短,突出社会保护政策的安全网作用,来提高农村减贫投入的效率和效能。

1.将贫困群体按有无劳动能力进行分类,针对不同人群,给予不同的扶贫政策支持。有效的反贫困政策需要注意区分贫困群体的类型和特征,从而采取不同的减贫策略,而且扶贫资源的稀缺性和有限性也要求扶贫必须实现优化配置,才能发挥最大效益,因此对于已经发生的贫困要有针对性地开展扶贫政策:(1)针对失能半失能的贫困人口,社会救助应当发挥良好的减贫作用。目前中国农村的极端贫困人口中有一大部分人口是部分或者全部丧失劳动能力的人,对这部分人继续采用开发式扶贫的方式已经很难起到作用,主张运用社会保护政策予以基本生活救助,通过合适的家计调查和生活状况研究来确定合理的保障标准,并且还要建立动态的贫困标准调整机制,根据每年物价指数和社会平均收入水平的变化进行调整,以使得贫困标准适度提高,保证救助津贴的实际购买力。同时有效扩大社会救助的覆盖面,争取做到应保尽保。最后还要完善救助资金筹集制度,加大政府转移支付力度,确保制度覆盖人群基本生活有保障。(2)对于有劳动能力的贫困群体来说,在享受基本生活保障的基础上,继续适用开发式扶贫政策。在国家政策支持下,利用贫困地区的特色自然资源和人文资源,进行开发性生产建设,把自己的努力同国家的扶持有机地结合起来,瞄准市场需求,发展商品生产,改善生产条件,增强自我积累收入的能力,并实行低保渐退制度,帮助贫困群体逐步脱贫致富。另外如若当地自然条件恶劣,可以异地安置,还可以通过就业服务和就业培训来增强人们适应市场经济变化的能力,转移劳动力就业来实现反贫困的目标。

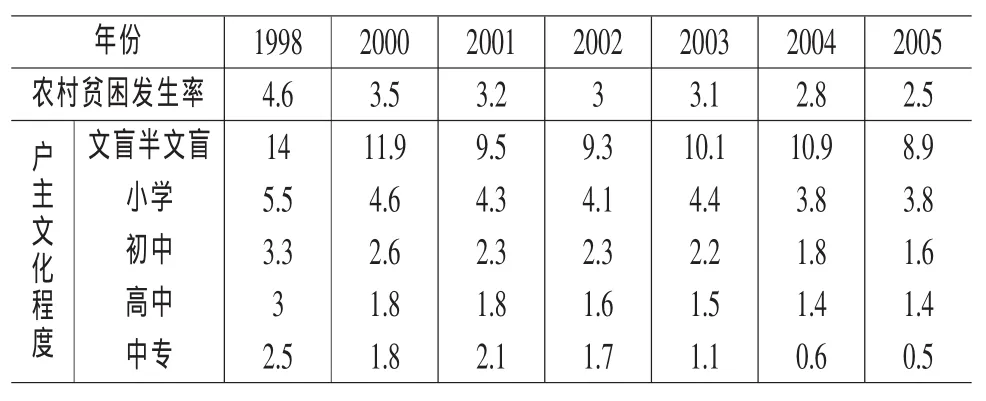

2.充分发挥社会保护政策预防贫困和促进发展的积极作用,助人自助,对抗贫穷。对于还未发生的贫困,为了不让人们陷入贫困中不能自拔和消耗大量的人力物力财力来消除贫困,我们要转变扶贫思路,消除贫困发生的条件。社会保障政策的目标是要积极地预防贫困,将贫困扼杀在萌芽状态,人力资本理论认为,贫困的根源在于对人力资本投资不足,导致了人身上的知识、能力和健康产出率较低,发达国家受这些理论的影响积极重视贫困的预防并注重人力资本的投资,从而起到很好地预防贫困的作用(徐月宾等,2007)。这就需要我们重视农村贫困地区教育和医疗事业的建设:(1)注重基本公共卫生服务的发展,提高获得医疗服务的可及性。营养健康状况如何是影响一个人身体机能素质高低的关键,体弱多病可以通过多种途径致贫,它不仅可以削弱家庭成员的谋生能力,也会导致照顾患病者的收入减少,还会因为高额的医疗费用而致贫。因此我们要积极提高农村基本公共卫生服务水平,做好儿童成长营养干预,实行疾病预防控制,做到疾病早发现、早治疗,还必须加强和完善正在实施的新型农村合作医疗制度,争取将更多的贫困群体纳入保障范围内,不断扩大病种报销范围和提高报销比例,按照党和政府的要求积极筹建“大病保险”,争取到2017年建立比较完善的大病保险制度,切实减轻贫困群体的大病医药负担,改变过去贫困群体因“看病难、看病贵”而将小病拖成大病的情况。另外针对特别需要人群进行医疗救助,保障贫困者的生存权健康权,为贫困者日后发展奠定良好的生理基础。(2)提高获得教育的可及性,特别是儿童的受教育权利。贫困群体文化程度的高低对其贫困发生率的影响是较为明显的,一般而言文化程度偏低的人具有更高的贫困发生率。表4列出了1998—2005年根据户主的文化程度分组的不同农村人群的贫困发生率。显而易见,1998年户主是文肓或者半文肓文化水平的贫困发生率14%是农村贫困发生率平均水平的3倍,且为小学水平的户主贫困发生率也高于平均水平,2005年文化程度较低的户主贫困发生率虽有所降低,但仍然是平均水平的3.6倍。由此可见我们一定要重视贫困群体的文化教育,而且还要从儿童期抓起。第一,建立家庭津贴制度,主要包括对母亲的收入补贴、孕妇及婴幼儿的营养补贴。“科学研究表明,0-6岁对人的一生发展尤为关键,是采取儿童早期发展干预措施的最佳时机,另外据中国发展研究基金会社会实验证明,注重婴幼儿时期的投资不仅有利于孩童人力资本的积累,还可以作为一种战略性的反贫困手段[16]。因此我们必须在儿童发育成长的关键期,提供家庭津贴制度,用于保障其营养状况,以及对收入的补贴促使贫困母亲有更多的时间陪伴关爱孩子,有利于儿童身心健康成长和人格完整;第二,必须确保农村贫困家庭子女都能受到正规教育。到目前为止,我国农村地区已基本实现了九年义务教育和实施了“两免一补”政策,相对来说在贫困地区提供免费义务教育服务对打破贫困世袭可以起到重要作用。政府还应加大对农村贫困家庭子女就读高中、中等职业学校,大学的帮扶力度,发放生活补贴,开通绿色通道,帮助他们申请国家助学贷款;最后还要稳定农村教师队伍,加大投入扩大农村师资力量,保证农村的教学质量[17]。(3)对贫困群体实行就业保护与促进政策。提高贫困人口能力是消除贫困的根本途径,农村贫困人口中,因受教育程度不高、缺乏有效的引导,使得人力资本潜能在摆脱贫困中尚未得到充分发挥。据统计显示,我国农村贫困人口家庭中,没有丧失劳动能力的成员接近3/4,且其中约有97%的贫困家庭不止拥有一个劳动力[18]。所以要大力发展农村成人教育和职业教育,并将其与生产实践、社会服务、技术推广结合起来,开展对农民工的实用技术培训,加强实践教学和就业能力的培养,为农民提供针对性强、收益率高的农业技术培训及进城就业所必需的技能培训,增加农民的非农就业收入。

表4 1998—2005年不同文化程度人群贫困发生率(%)

3.坚持和完善开发式扶贫政策,将提高人的素质和改善基本社会服务作为新的突破口,调动贫困群体充分参与扶贫过程,实现内源发展。过去将近30年的开发式扶贫政策的实施,让我们在这方面积累了很多经验,这是一笔需要我们珍惜的宝贵财富,虽然存在一定的局限性,但我们可以对其进行调整和完善,在扶贫过程中继续提高农村基础设施建设水平,充分调动贫困群体的主动性和创造性,立足自身实现内源发展:(1)开发式扶贫的内容和方式需要进一步拓展和完善。一是逐步增加中央和地方财政扶贫开发投入,扶贫开发工作的首要任务是改善与贫困群体基本生存和发展需求有着最直接关系的水、电、路、教育、医疗卫生等公共基础设施,这是我们必须坚持的;二是建立健全扶贫对象识别机制,开发式扶贫的瞄准方式争取做到扶贫到户,甚至到个人,在“精准扶贫”要求下确定扶贫主要工作对象,并实行贫困人口识别动态管理,这样可以有效地提高扶贫的效率。(2)调动贫困群体充分参与开发式扶贫的积极性,强化贫困群体主体地位,开发符合其需求的项目。扶贫不是单纯的给钱,在开发式扶贫过程中,激发贫困群体的参与意愿,发动群众积极参与扶贫项目的设计、决策、实施和监督过程,不断提高贫困农户的参与程度,项目的实施效果好贫困农户自然受益,更有利于调动贫困群体脱贫的内在动力,并由内在的认同转化为外在的积极主动,以“主人翁”的心态参与扶贫开发才是保证新时期扶贫开发工作取得胜利的动力源泉[19]。在这个基础上将开发式扶贫与贫困村的自然资源和人文资源等结合起来,因地制宜开展适合贫困村的扶贫项目,最终实现内源发展。

4.协调和整合相关部门在扶贫过程中的关系,合作是共赢的,而不是一场零和游戏。将开发式扶贫与社会保护政策联合起来反贫困,涉及到的部门有国务院扶贫办、民政部、卫生部、教育部、人力资源社会保障部等相关部门,各个部门在扶贫过程中,不能各自行事,而应该根据国家扶贫开发战略部署,通力合作,共同推进反贫困事业的发展,在《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》的指导下,结合各自职能,制定政策、编制规划、分配资金、安排项目时向贫困地区倾斜,把扶贫开发和社会保护纳入经济社会发展战略及总体规划,形成扶贫开发合力。特别注意开发过程中各项目投入比例畸轻畸重的问题,重视贫困地区基础科教文卫事业的发展,实行扶贫开发目标责任制和考核评价制度,加大省县统筹资源整合力度,扎实推进各项工作,加强队伍建设,改善工作条件,提高管理水平,努力将我国的反贫困事业推向一个新局面。

反贫困不仅是让贫困者摆脱经济贫困,还应该消除由贫困带来的其他负面影响,例如社会排斥。我们必须重视社会保护政策在新时期减贫中的地位和作用,加大对社会保护政策的投入,不仅可以预防新贫的发生,还可以在收入增长的基础上对贫困群体赋权增能,提升贫困群体自身的发展能力,能让他们生活的更体面更有尊严,从而真真正正的实现反贫困。由此将开发式扶贫政策和社会保护政策有效结合起来联合建构,并行开展,针对不同的贫困群体充分发挥各自减贫优势,构建集“开发性、预防性、发展性”于一体的新型减贫战略体系,坚决打好新一轮扶贫攻坚战,这是以人为本、执政为民的重要体现,也是促进全体人民共享改革开放发展成果的重大举措,这对于维护国家稳定,缩小贫富差距,争取在2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标具有重要意义。筝

[1]习近平主席在2015减贫与发展高层论坛上的主旨演讲[EB/OL].光明网,2015-10-16,http://politics. gmw.cn/2015-10/16/content_17376455.htm.

[2]谋划好“十三五”时期扶贫开发工作,确保农村贫困人口到2020年如期脱贫[EB/OL].人民网,2015-6-20,http://politics.people.com.cn/n/2015/0620/c1024-27185071.html.

[3]楚永生,新时期中国农村贫困的特征、扶贫机制及政策调整[J].宏观经济研究,2008(10):56-58.

[4]陆汉文,岂晓宇.当代中国农村的贫困问题与反贫困工作——基于城乡关系与制度变迁过程的分析[J].江汉论坛,2006(10):108-112.

[5]龚晓宽,陈云.中国扶贫资金投入效益的计量分析[J].理论与当代,2007(3):26-31.

[6]李建军.城镇居民收入、财政支出与农民收入——基于1978—2006年中国数据的协整分析[J].农业技术经济,2008(4):34-40.

[7]郑宝华,陈晓未,崔江红.中国农村扶贫开发的实践与理论思考——基于云南农村扶贫开发的长期研究[M].北京:中国书籍出版社,2013:266.

[8]都阳,蔡昉.中国农村贫困性质的变化与扶贫战略调整[J].中国农村观察,2005(5):2-9.

[9]杨颖.发展、分配对反贫困的影响:2002—2010[J].华东经济管理,2011,25(5):60-63.

[10]曾志红.我国农村扶贫资金效率研究[D].湖南农业大学,2013.

[11]谢东梅.低收入群体社会保护的政策含义及其框架[J].商业时代,2009(21):55-56.

[12]尚晓援.中国社会保护体制改革研究[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007:8.

[13]唐钧.从社会保障到社会保护:社会政策理念的演进[J].社会科学,2014(10):56-62.

[14]徐月宾,刘凤芹,张秀兰.中国农村反贫困政策的反思从社会救助向社会保护转变[J].中国社会科学,2007(3):40-53.

[15]民政部.2014年社会服务发展统计公报[EB/OL].http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/201506/ 20150600832439.shtml,2015-6-10.

[16]王梦奎.反贫困与中国儿童发展[M].北京:中国发展出版社,2013.

[17]吴香雪.农村老年贫困人口社会救助问题研究[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2014(6):14-21.

[18]World Bank.(2009).From poor areas to poor people:Chinas evolving poverty reduction agenda-An assessmentofpovertyandinequalityinChina,http://www.fane.cn/upload/forum/China_PA_Report_March_2009_eng.pdf.

[19]李兴江,陈怀叶.参与式扶贫模式的运行机制及绩效评价[J].开发研究,2008(2):94-99.

Anti-poverty In Rural Areas:Collaborative Development Of The Development-oriented Poverty Relief And Social Protection

YANG Yi-yong1,WU Xiang-xue2

(1.National Development and Reform Commission,Beijing 100038;2.Renming University,Beijing 100872)

The practice of poverty alleviation in rural areas of China has achieved a good result,but the new period of China’s poverty reduction strategy is facing two difficulties of theoretical and practical:the connotation of poverty is transforming,the difficulty of the practice of rural anti-poverty is increasing,and the decline of the poverty rate has gradually slowed down.To fight a new round of poverty alleviation,we must adhere to the development oriented poverty reduction policy,increase investment,strengthen social protection policies efficiency to reduce poverty,by combining the development-oriented poverty relief policies and social protection policies effectively to build a set of“reclaiming,preventive and development”in one of the new poverty reduction strategy system,for different poverty groups to give full play to their own advantages so that let the poor get rid of poverty,their own development ability has improved.

Development-oriented Poverty Relief;Social Protection;Collaborative Development

F126

A

1007-0672(2016)03-0001-07

2015-08-14

本研究得到国家社科基金重大项目“工业化国家国民财富分配制度的重大改革、调节机制和政策体系比较研究”(12&ZD042)的资助。

杨宜勇,男,湖北宜都人,国家发改委社会发展研究所所长、研究员、博士生导师,研究方向:宏观经济、社会发展、社会政策、社会保障;吴香雪,女,湖北随州人,中国人民大学博士研究生,研究方向:养老保障与反贫困。