浅谈小学数学教学中知识点的切入

2016-11-08刘振武

刘振武

摘 要:在新课程的教学环境下,作者试图通过几个教学案例探索在导入环节切入知识点的方法。

关键词:数学;导入;知识点

中图分类号:G622 文献标识码:B 文章编号:1002-7661(2016)17-063-02

随着新课改的逐年深入,传统的填鸭式、注入式的教学模式早已被人们所抛弃,换之以启发式,探究式等等教学模式。在实际教学中,教师纷纷创设情境,鼓励学生自主探究,再通过集体汇报交流的方式学习新知识。在新的教学形式下,教师该如何把握课堂教学中的契机适时切入新知识的学习呢?本文作者想通过几个案例与大家共同探讨这一话题。小学数学知识具有较强的连贯性,大多数的新知识都在旧知识的基础上延伸和发展的。在知识的连接点上寻求提问的启发点,能使学生的思维在“旧知识固定点----新旧知识连接点----新知识生长点”上有序展开,促进良好知识的形成。因此,教师要找准新知识的生长点,抓住新旧知识的连接点,选准学习新知识的切入点,直接为学生提供学习新知识的思维支点,而且,所提的问题要富有启发性,能引起学生积极思考。

案例一:

案例背景:青岛版小学数学二年级上册“求一个数是另一个数的几倍”

课堂回放:

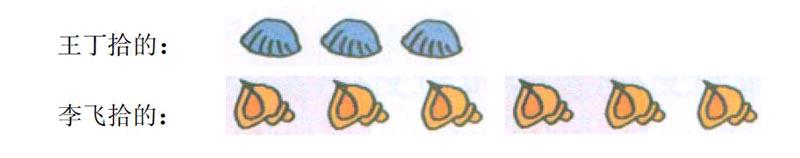

教师在引导学生观察信息窗后,出示信息窗中的问题:“李飞拾的贝壳数是王丁的几倍?”

引导学生思考:“倍”是什么意思?

生:“倍”就是多的意思。

师出示信息:

师:观察这组信息,你有什么发现?

生1:李飞拾的贝壳数比王丁多3个。

生2:王丁拾的贝壳数比李飞少3个。

生3:王丁拾了3个贝壳,李飞拾的6个贝壳里面有2个3.

生4:他们一共拾到了9个贝壳。

生5:…………

直到学生再也观察不出什么新鲜东西了。

师:同学们观察的真仔细,有这么多的发现。现在我们来看,把李飞拾的贝壳按照王丁拾的数目3个一组,来分一分。我们会发现6里面有2个3。那么我们就说6是3的2倍。

评析:

我们不反对学生多角度,多方位的观察事物。但是本环节的重点是给学生讲授“倍”的含义,而不是一堂观察课,或者看图编数学故事。当生3说出6里面有2个3之后,教师就应当及时的抓住这一契机,提醒全体学生注意生3的观察结果,并讲解:6里面有2个3,我们就说6是3的二倍。进而引导学生得出求6是3的几倍,其实就是求6里面有几个3。从而为后续的探究学习奠定基础。生4,生5等等后续发言结束后教师才讲解“倍”的含义,这不仅是对教学时间的浪费,而且过多的信息反而干扰了学生对“倍”的理解。案例中这一环节的把握显然是欠妥当的。学生对知识的认识掌握,总要经历一个由不懂到懂、由浅到深的认知过程,教师只有在关键时刻恰如其分提问,才能加速深化过程。

案例二:

案例背景:青岛版小学数学三年级下册:“平行与相交”

案例回放:

教师在创设情境引导学生猜想平面内两条直线可能出现的情形后,出示:

师:你能根据图中直线的情形分类吗?把你的分类方法说给小组的同学听一听。

(学生分组讨论)

师:哪位同学代表小组交流一下。

生1:我认为①②⑤是一组的,因为他们的两条直线交叉在一起了。③④和⑥是一组的,因为他们没有交叉在一起。

师:同学们同意他的意见吗?

生:同意。

师:你还有其他的分类方法吗?

生2:我认为②和⑥是一组的。因为它们是又平又直的,其他的都是斜的。

评析:

我们鼓励学生思维方式的多样化,不同的分类标准自然会出现不同的分类方法。但是不见得非得把学生的想法都展示出来。我们设计这一环节的目的不是为了练习分类。而是为学习“平行与相交”创造条件。当学生发现“①②⑤交叉在一起了”教师就应当及时把握契机引入本课的知识点“相交”然后引导学生发现根据直线的特点把④延长以后也能交叉在一起,④也属于“相交”。③和⑥即使再延长也不会相交,这种情况我们成为“互相平行”。案例中的这位教师漠视了切入知识点的最佳时间既浪费了宝贵的课堂时间,又为教学目标的实现制造了障碍,显然是不可取的。首先要找出教材的关键问题,也就是教材的重点和难点。在教材重点处提问,重点就会突破,在教材的难点处提问,难点就会突破。

案例三

案例背景:青岛版小学数学三年级上册“平移与旋转”

案例回放:

师:信息窗中你能找到哪些会运动的事物呢?

生1:工厂的大门,升降机,汽车的轮子

生2:墙上的换气扇,车间里的吊扇,传送带上的饮料瓶。

师:请你想一想它们是怎样运动的,按照运动方式的不同分一分类。

(学生思考,组内交流,最后集体汇报)

生3:我们认为大门、升降机、传送带的运动是一类的,因为它们都是直直的运动的。车轮,换气扇、吊扇的运动是一类的,因为它们都会转动。

师:你讲的真好!像工厂大门、升降机这样沿着一条直线运动的方式,我们称为“平移”像车轮、换气扇这样绕着一个定点转动的方式称为“旋转”。我们本节课学习的内容就是“平移与旋转”

师:同学们再观察一下图中还有哪些事物的运动方式是平移,哪些些事物的运动方式是旋转?

评析:

教师紧紧抓住了本节课的本质内容,信息窗中的事物有很多,我们找一找会运动的事物;分类的方法有许多,我们按照运动方式的不同来分类。当学生的分类符合本节课的教学目标时教师及时的切入知识点“平移与旋转”起到了画龙点睛的效果。整个环节清晰流畅,重点突出,收到了良好的教学效果。

案例四

案例背景:青岛版小学数学一年级上册“20以内的进位加法”

案例回放:

学生自主探究9+6=?。

有的用小棒数一数,有的拨动计数器,有的……

师:同学们真棒,想出了这么多的好方法。请大家看大屏幕,如果你是图中的小朋友,你会怎样算呢?

生:把外面粉色的小球拿一个放进盒子里,盒子里刚好有10个,在加上外面剩下的5个,就是15个了。

师:你的想法真棒,小盒子能装10个球,现在才装了9个,还有一个空位,我们从外面拿进来1个,就凑成10个了。我们把这种方法称作“凑十法”。

师:下面我们试一试用这种方法计算快不快。

评析:

数小棒,拨计数器是学生探究10以内加减法时非常好的方法,它适应了学生的具体形象思维,但是随着数学知识的深入教师要逐步引导学生向抽象思维过度。教师合理的运用了小盒子装球的情景将学生的思维引导到了本节课的重点“凑十法”,干净利索毫不拖泥带水,给人以清爽的感觉!

综述:

在学生理解知识的疑难处寻求提问的启发点,不仅可以及时纠正错误,还能让学生开启心智,暴露思维,有利于及时点拨和调控。如果我们在教学中能够根据教学目的和学生实际,

有意识的捕捉问题的“契机”,在学生“心求通而未得,口欲言而未能”时进行设疑问难,

就能良好的激发学生思维,收到事半功倍的效果。

虽然新课程要求我们要重视学生的主观能动性,重视学生的参与性,注重学生自主知识的掌握,但是我们也不能忽视了教师的引导作用。教师要依据教学内容,教学的重点难点,学生的年龄特点等,科学合理的设计教学情境,既要调动学生的学习积极性,保障学生的主观能动性,还要科学合理的在关键的节点上适时引导学生的思路,在导入环节抓住契机适时切入新知识的学习。教师只有认真钻研,融会贯通,灵活运用各种方式,才能使学生积极探讨知识的源泉,自掘知识的宝藏。才能把学生带入到思潮如海的新境界,让学生饶有兴趣地把注意力集中到解决问题的过程中,才能使课堂教学艺术化,提高课堂教学的效益。