社会资本与灾后安置社区建设

2016-11-05刘江

刘江

摘 要: 灾后重建一般包括两个方面:物理基础设施重建和社会基础设施重建。其中,社会基础设施重建的重要内容之一是灾后社会资本重建。虽然以往研究从不同的角度检验了社会资本在灾后重建工作中的积极作用,但是,问题的关键是如何重建社会资本,作为灾后社区重建重要力量的社会工作如何将社会资本理论与实务工作有效结合。以上海社工(第二批)在鲁甸HJZ安置点灾后社区建设实务工作为分析对象,以具有行动取向的社会资本为分析框架,以行动研究法为实务指导方法还原上海社工(第二批)的灾后社会资本重建过程。从静态和动态两个方面呈现理论和实践结合的方法,并提出基于“理论—实务技术—地方性知识”的理论与实务衔接方法。

关键词: 社会资本; 行动研究; 社会工作; 灾后重建; 社区场域

中图分类号:C916

文献标识码:A文章编号:1671-623X(2016)05-0040-10

社会基础设施建设是灾后重建的重要工作内容。社会基础设施主要指当地的社会关系(social relations),包括人与人之间的关系、人与组织之间的关系、组织与组织之间的关系。以往与灾难有关的研究认为,社会关系是灾后重建的重要内容,同时也对灾后重建具有积极作用。[1]张昱认为,面对灾区原有社会关系、组织关系因地震破坏而解体的情况,应从个体自我关系、个体与个体、个体与社区、个体与政府、个体与环境五条路径恢复和重建社会关系。[2]灾难研究者已经论证了社会凝聚和网络在灾难中和灾难后的作用。灾难研究者使用社会资本来解释个体和社区在灾后的恢复路径。社会网络为灾后个体提供了经济的和非经济的资源。那些独立的、具有较少社会连结的个体较不容易获得救援、较少获得医疗帮助、较难采取预防性的撤离行动、较少获得来自他人的援助。[3]总之,社会资本对灾难后的抗逆力建设具有积极的效果。[4]

虽然过往研究已经论证了社会网络(或社会资本)在灾后重建工作中的积极作用,但是,问题的关键在于如何使用这些理论指导灾后社会重建,或者说,这些理论如何运用到实务工作当中。为了回答这一问题,本文以云南8·03鲁甸地震上海社工支援团(第二批)在HJZ安置点的实务工作为案例展开分析,展示灾后社会重建过程的同时,回应社会工作实务中理论与实务脱节的质疑。上海社工支援团(第二批)将其为期近一个月的灾后社区实务工作按照行动研究法的方式严格开展,为揭示社会工作如何进行灾后安置社区与社会重建提供了良好的分析蓝本。

一、文献回顾

(一)社会资本与灾后重建

社会资本的概念可以分成两个基本层次:一是微观层次的社会资本,它是一种嵌入于个人行动者社会网络中的资源,产生于行动者外在的社会关系,其功能在于帮助行动者获得更多的外部资源;另一种是宏观层次的社会资本,它是群体中表现为规范、信任和网络联系的特征,这些特征形成于行动者内部的关系,其功能在于提升群体的集体水平。[1]经验研究表明,微观社会资本有助于个人得到就业信息、社会资源、知识及社会支持,因而有助于人们获得更高的社会经济地位;而宏观社会资本则对提高社会的经济绩效、推动和维护民主化进程、消除贫困、保证社会的可持续发展等起着不可或缺的作用。[5]王理平、许佳君、王晓怡通过对汶川震后安置社区的考察发现,传统型社会资本(亲缘关系纽带)在搜救幸存者、信息传播、提供基本生存和生活支持方面具有积极作用。[6]

就分类而言,常见的关于社会资本的类型有三种:紧密型社会资本(bonding social capital)、桥梁型社会资本(bridging social capital)、垂直型社会资本(linking social capital)。[7]它们在灾后重建工作中具有不同的作用。

紧密社会资本是灾后个体的重要资源。[8]紧密型社会资本分析单位是个体,它强调的是个体间的横向联系。它是一种向内的资本类型。较多紧密型社会资本存量能够帮助个体在灾后获得帮助、协助个体采取灾后准备工作、获得灾后物资供给、获得及时的援助。[9]紧密社会资本能够减少个体从正式组织那里寻求援助的可能性,[10]并且能够增加个体对受灾人员需求采取援救行动的可能性。此外,高水平紧密型社会资本能够在居民中间形成较高水平的信任和规则。

桥梁型社会资本同样对灾后社区恢复具有积极作用。桥梁型社会资本的分析单位是集体层次的团体或组织,它强调集体层次的横向联系。桥梁型社会资本是一种向外的资本类型,它能够在灾难情境中提供获得新的、有利于社区长期恢复的新的资源与援助的机会和信息。[9]组织之间的联系能够通过制度化的渠道和非正式连结提供一些紧密型社会资本无法提供的援助,比如来自组织的支持、慈善募捐等。

垂直型社会资本是外向型社会资本。它的分析单位是由不同个体、团体、组织构成的社区,它强调作为整体的社区与外在的正式或非正式社会组织之间的纵向联系。社区要与政府和其他组织,包括财政组织、志愿机构等形成联系,获得这些外在机构的帮助来缓解灾后的影响。

(二)基于社会资本的社区行动分析框架

由于社会资本在灾后恢复重建工作中具有积极作用,Golam M. Mathbor根据上述三种类型的社会资本提出基于三个步骤的灾后社区社会资本建设模型。在Mathbor的模型中,社会资本的运作从社区内的紧密联系开始,此时的分析对象是社区内的个体。社区内的紧密联系可以通过社区内的娱乐活动、宗教活动、心理社会支持等方式得以实现。[11]跨越社区之间联系的分析对象是集体层次社区内的不同团体。此时,不同团体通过实现共同利益的方式实现团结与合作。最后的步骤是垂直型社会联系,它要求社区与政府和其他组织(包括财政组织、志愿机构等)形成联系,以便于获得这些外在机构的帮助来缓解灾难的影响。根据Aldrich和Meyer的观点,三种不同类型的社会资本在灾后社区建设过程中因社区社会资本存量的不同而只有一种占据主导地位。[12]

上述社会资本建设模型只是静态地描述了三种社会资本及其与灾后建设的关系。该模型没有说明由谁来推动社会资本建设、不同团体之间团结与合作的机制是什么。相较于上述模型缺乏对动力源的考虑,Sue Kilpatrick、John Field 和Ian Falk提出的基于社会资本的社区行动分析框架包含了行动者视角,该分析框架包括5个方面。[13]

第一,内部和外部网络的平衡。社区内部紧密网络(bonding networks)。有两种类型的外部联系:桥梁型网络(bridging networks)、垂直型网络(linking networks)。

第二,多样性中介者。这类中介者能够有效运作桥梁型社会网络和垂直型社会网络。

第三,作为社区成员的自信、自尊,以及合作与解决冲突问题的能力。

第四,存在于社区中的规则(norm),尤其是具有包容多样性的、互惠的规则。

第五,社区具有共享的愿景(vision)。由于该分析框架关注的焦点是关系(或网络),因此在社区行动过程中要充分动员和利用社区内部各种关系(或网络),增加社区的凝聚力,从而推动社区整体朝着共同的目标(愿景)实现改变。

灾后安置社区建设是一个行动过程。它是在不同行动主体互动过程中完成的。基于此,本文将以上述具有行动者视角的社会资本作为指导,分析上海社工(第二批)在鲁甸HJZ安置点的实务工作。

(三)作为场域的安置社区

1.作为场域的安置社区

长期以来,国内相关研究和实践都将灾后安置点命名为“安置社区”(或灾后安置社区)。就灾后安置社区的界定,张昱将安置社区分为应急型和过渡型两类,并按照对安置人口数量、人口异质性特征、组织、功能等要素的分析,认为安置社区具有社区的基本要素。他继而认为,安置社区的建设应该按照正常社区的方式展开。[2]这种将灾后安置社区和一般社区通过类比的方式来确立其学术上的合理性具有一定意义。它将灾后安置社区视为一个静态的整体,按照成熟的社区特征为模板,从关系、组织、功能等方面进行建设。它的缺点是忽视灾后安置社区的动态性。根据前文基于社会资本的社区行动分析框架可知,它强调的是在行动中改变灾后安置社区的社会联系。因此,实务工作的对象不再是静止的社区(或准社区),而是安置点内存在的各种社会联系。实务工作的目标是完成三种不同类型社会联系的重建。因此,有必要从静态的社区观转向动态的社区观。为保证学术分析的合理性,本研究从互动论的角度来认识安置社区,并将其作为社区场域来理解。

2.社区场域的特征

社区场域理论是由美国社区研究专家考夫曼提出,并经过他的学生威尔金森的系统阐释而得以确立的社区理论。该理论从社区的本质是社会互动出发,提出社区是一定地域范围内的居民、群体和组织,为了解决地域性集体问题、追求地域性集体福利而发起的集体行动场域。与传统的功能论社区理论相比,它不是把社区看成是一个具有自我维持倾向的、相对完整的社会系统单元,而是把社区看成一个无明确边界的、构成要素和结构都处于不断变化中的社会互动过程。它不是把社区结构视为解释的起点并作为自己的研究对象,而是视社区行动本身为社区的存在形式,并把它作为自己的研究对象。[14]

考夫曼注重社区场域中的社区行动。他认为,当研究者将社区当作互动的场域进行理解和分析的对象时,其研究的重点是社区场域内发生的社区行动(community action)和互动(与人口的、生态的、心理等情境的互动,与地方性场域及大众社会中其他互动场域的互动)。[14]社区行动是通过社区场域内的行动者、团体、组织等通过互动而实现。Wilkinson认为,社区场域由行动者、组织和行动三个基本要素构成,其中组织既可以是正式的,也可以是非正式的,行动则是指行动者参与其中的项目、工程或活动。[15]

3.社区场域的形成和动力

社区场域如何形成?社区场域的形成依赖于这样的认知,即虽然不同的社会场域因不同的利益而具有不同特征,但是,重叠的场域因为人们居住在同一地方而存在,并能够在这一地域范围实现不同团体之间的相互依赖。这种相互依赖就是“社区利益”。当社区利益通过连接与合作而得到确认时,社区场域就产生,这种社区利益能够确认和增强不同社会场域的社区共同感。[15]社区场域行动的目标是要在不同场域中的行动或行动者之间创造一种连结(bridging),以增强不同利益场域之间的共同性。[16]因此,社区场域形成的动力在于社区共同利益。

上述社区场域从互动的角度重新认识灾后安置社区的本质。从理论上看,它与以社会资本为基础的社区行动分析框架吻合;从实践上看,它倡导的动态社区观为灾后社区建设提供了支持;从灾后社区实际情况看,它将灾后社区内不同要素(本地要素、外来要素)包含进其内涵。灾后社区建设以行动作为导向,因此,内含行动特征的社会资本分析框架和社区场域观是指导灾后社区社会工作的重要理论和视角。上海社工(第二批)服务(2014年10月2日到2014年10月30日)的HJZ安置点由9个社临时组成。上海社工(第二批)根据社区场域的观点将9个社作为实务对象,通过鼓励村民参与社区行动实现HJZ社区建设。

二、研究方法

社区场域从动态的角度认识灾后安置社区,为社区行动提供了理论基础。为体现灾后社区建设行动取向的特点,在方法上,上海社工(第二批)运用行动研究法指导HJZ安置点社区建设。

(一)行动研究方法的定义

行动研究(action research)提供一套系统的手段来调查复杂情境中的各类议题,并从中发现有效解决问题的策略。在行动研究中,研究者和实务工作者不是单独从事相关工作,参与者并不仅仅是研究者和实务工作者,那些在行动计划设计时涉及的主体都要直接参与到研究中。[17]6行动研究的目的是澄清相关议题,并揭示参与者相关议题的真实经历——事情如何发生以及事情如何影响他们。因此,行动研究必须是一种地方化的研究,其研究焦点是理解事情如何(how)发生,以及理解与研究议题相关人员如何感知、理解和回应此研究议题。[17]19在行动研究中,研究者扮演促进者的角色,而非指导者角色。通过将关键利益相关者对议题的理解视角整合于研究过程的方法能够实现更深入的理解,并形成有效的行动方案。[17]20

(二)行动研究的过程

对于行动研究的过程,不同学者具有不同看法,Stringer认为行动研究的过程主要有三个部分组成:“看”(look)、“思考”(think)、“行动”(act)。[17]20其中,“看”主要有两项任务:收集数据、根据收集的数据描述场景。“思考”主要有两项任务:分析此场景中发生了什么、解释和阐释事情为何及如何在场景内发生。“行动”主要有三项任务:根据前解释做出行动计划、实施计划、评估行动效果。[17]8Susman和Evered提出了行动研究的五个阶段:诊断、计划、介入、评估和反思。[18]上述几位学者对行动研究步骤(或阶段)理解的相同之处是,行动研究的过程是螺旋式前进,而不是一个闭合的圈,[19]或者说是一个循环往复的过程。

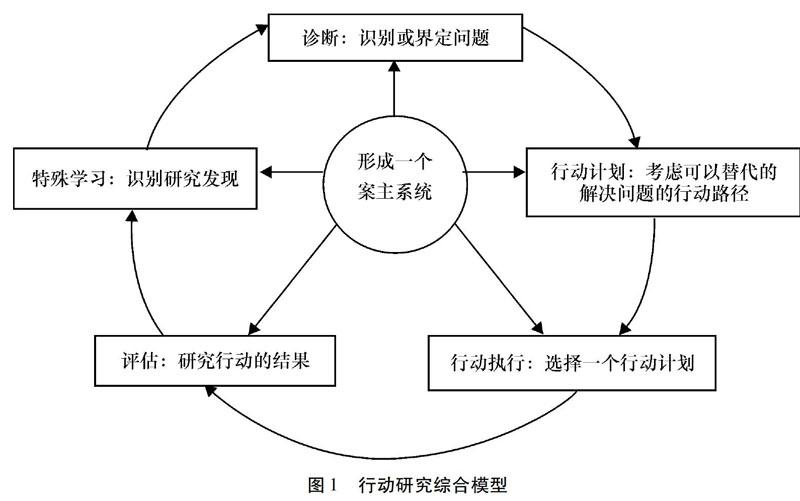

为保证行动研究顺利进行,上海社工(第二批)在实务中综合行动研究不同过程,调整后得出以下行动研究模型(见图1)。

Foster认为,在行动研究中,小规模面对面的团体是实现问题情境改变最基本的媒介物。[20]此媒介物在上述模型中就是案主系统(a client system)。案主系统处于最中间,它是行动研究中最基本的要素。它由行动研究者和与研究议题相关的人员共同构成。案主系统与其他各个步骤保持联系,各个步骤相关工作由案主系统共同完成。在本次行动研究中,案主系统由上海社工(第二批)团队成员与HJZ安置点9个社的社长及村社精英共同组成,为方便开展社区行动,本实务工作将其操作化为“一社一领袖一团队”。这个团队既是行动团队,同时也肩负“多样性中介者”的角色。

三、行动研究过程及结果

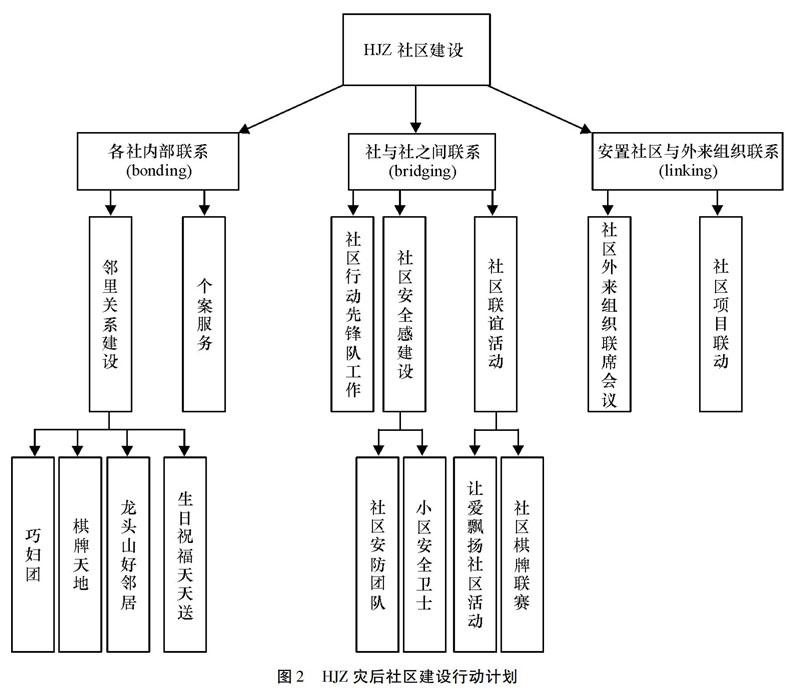

根据前文的文献回顾,似乎本次HJZ灾后社区建设是先确立社区行动分析框架之后再指导实务工作,也即体现一种“从上到下”的演绎逻辑。事实并非如此。本次灾后社区建设的指导理论嵌入行动研究过程之中,并在行动研究过程中逐步完善。事实上,本次行动研究是“理论——实务”和“实务——理论”双向互动的过程(见图2),后文将从静态和动态两个方面进行陈述。

(一)HJZ灾后社区建设行动计划静态描述

1.各社内部联系(bonding)

“8·03地震”之后,HJZ安置点安置LTS镇9个社,分别是:HJZ社、XJYP社、DJP社、LBD社、HSY社、SBQ社、HNP社、GYS社、DPZ社。9个社共有416顶帐篷、528户、2 256人。这9个社分别来自LTS镇不同地方,在地震之前,9个社相互之间因为山地地形等原因在地里空间上相互隔离,社会联系相对薄弱。9个社在安置点的特点是以社为单位各自选择帐篷安置区域。由于受到山地地形及河流因素的影响,9个社又被分割成三块区域。这种分割不利于9社居民横向联系的建立。从实际情况可以看出,每个社居民同姓居多,比如DJP社总共48户人,其中有44户姓D,而LBD社以L姓为主,XJYP社以X姓为主。此外,各社内部在各自社长带领下日常生活井然有序,比如每个社集体伙食,并安排值班表由不同家庭轮流做饭;白天劳动力上山采花椒、收玉米,老年人负责看管帐篷和小孩。在情绪疏导上,妇女之间自发形成相互支持的团体,通过日常闲聊、哭诉、倾听等方式排解心中积压的负面情绪。整体而言,各社内部联系(bonding)紧密,传统以血缘、地缘为基础的纽带在灾后日常生活中发挥了积极的互助作用。

为继续增进各个村(社)内部团结,本次社区行动开展了“巧妇团”“棋牌天地”“龙头山好邻居”“生日祝福天天送”服务。这些服务主要针对每个社内部,活动目的是通过组织居民参与本社公共活动,实现居民间频繁的互动,从而提升本社内部村民的凝聚力。在村社内部联系(bonding)这个部分,本次行动还为居民提供个案服务,主要针对各社内部需要心理疏导的村民。此外,通过“巧妇团”形成各社内部情绪支持小组,以缓解震后心理压力。

2.社与社之间的联系(bridging)

“社与社之间联系(bridging)”这个部分主要目的在于提升社与社之间的互动与连结。前文已述,HJZ安置点9个村社来自LTS镇不同地方,虽然内部联系紧密,但是社与社之间联系比较松散。由于这9个社将在HJZ安置点原地重建,因此加强9个社之间的互动、增进彼此间的联系,进而培育社区感是社区公共议题。由于跨越型社会资本的分析和实务对象是集体层次的社区或团体,因此,这个部分的实务工作以9个社为单位,通过跨越社的联谊活动或者社区集体行动(action)、社区集体活动(activities)的方式增加社与社之间的互动频率、增强社与社之间联系的紧密度。

具体实务主要包括“社区行动先锋队工作坊”“建设社区安全感”(包括社区安全联防队、小小社区安全员)、“社区联谊活动”(包括社区棋牌比赛、社区大型联谊活动)。“社区行动先锋队”由9个社自行推选4名成员组成,主要负责各社内部相关事宜。“社区安全联防队”和“小小安全员”主要针对社区居民共同关心的安全问题。其中前者由各个社推选4名队员组成,并负责守夜、巡逻等工作,后者由社区内小朋友组成,在社会工作者的培训下协助他们识别社区中存在的安全隐患(比如吸烟等),并及时制止。“让爱飘扬社区活动”和“社区棋牌联赛”主要通过文化娱乐的方式将9个社的居民联系起来,增强社与社之间的联系。

从功能上看,跨越村社的活动一方面增加了不同社居民互动沟通的机会,增加安置社区的联系;另一方面协助居民解决一些只靠本社不能应对的问题(比如社区安全)。具体而言,“社区棋牌联赛”抓住社区地方特色娱乐活动“十三张”,“斗小二”,通过9个社竞赛的方式带动居民互动。“让爱飘扬社区活动”以大型社区活动的方式对社区居民前期的社区参与进行总结与表彰,进而起到强化的作用。“社区行动先锋队”“社区安全联防队”“小小安全员”主要通过社区中不同群体之间对当前社区存在的公共诉求——社区安全,让9个社将此安置点公共诉求转化成社区当前共同利益的基础上形成团结的局面,并通过社区安全建设(如夜间巡逻)实现互助与合作。