苏州平江路街巷空间组织规律研究

2016-11-03陆辰旭洪杰

陆辰旭,洪杰

(苏州科技大学建筑与城市规划学院,江苏 苏州 215011)

苏州平江路街巷空间组织规律研究

陆辰旭,洪杰

(苏州科技大学建筑与城市规划学院,江苏苏州215011)

苏州平江路是该地区较为典型的传统街巷空间。文章从空间的界面入手,通过多角度的数据统计,分析了界面及界面间的尺度、比例及组织关系,总结了形成平江路街巷空间特征的一般性规律。

街巷空间;空间突变;尺度与比例;空间规律

“无心之心,道之所存。”[1]

城镇的空间组织是有规律的,也有其区域性的特点。这种特点在传统城镇的发展历程中,由建筑、街道自然地展现出来。它并非人为设计,是在城镇发展过程中自发形成的。亚历山大C(Christopher Alexander)认为世界有着组成世间万物的模式语言,城镇、建筑空间同样由模式语言组成并受到其影响和制约。这些模式存在于空间中,当模式之间达到了平衡,空间会反映出活力和生机;反之,空间将会产生一系列的矛盾并走向衰退和消解。

街巷空间的组织规律存在于构成它的要素中,同时影响了空间的形态与结构。空间是能够按照不同的类型进行分类的,而组成一个空间需要若干规律相互作用并达到平衡,因此一种空间类型也同样不会只由一条规律组成,它一定是这种类型下所有空间中的相同的或相近的规律共同作用的结果。每类空间对应的规律只体现出该类型的固有特征和独特属性[2]。

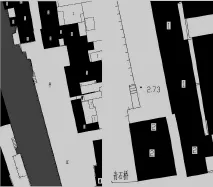

苏州平江路历史街区(见图1)是苏南地区传统街巷空间的代表[3]。对于该路段进行空间组织规律与模式的分析,有助于梳理该地区传统街巷空间基本类型的内在规律和特点,对苏南地区进行历史街区更新改造以及探索如何塑造具有地域性特点的现代城市空间具有指导意义。

图1 平江路街景

1 街巷空间的线性与其突变

1.1街巷空间的线性

作为一种空间形式,建筑学对于“线性空间”的理解是一种线状的或是带状的空间,这种空间具有线性的结构与方向。凡是街巷空间都是线性的,但是由于当地居民对于空间的理解与使用各不相同,这种线性空间在不同地域所呈现出来的面貌也存在差异[4]。

苏州地域的街巷空间有自己的规律与特征。这种特征表现为街巷空间能够在维持线性的条件下存在频繁、复杂的空间变化。对于苏州的街巷空间而言,交通功能并不是其唯一重要的使用功能,这种空间在实际使用中更多地作为一种城市生活空间存在。

1.2街巷空间的突变

观察苏州街巷空间的底图,能够直接发现空间包含了较多的变化[5]。这些变化有强弱之分,也有剧烈与缓和的差别。这些发生了变化的空间,可能仅仅是空间尺度的变异,其空间属性并未明显改变;也可能是属性与实用功能已跟随空间性质改变而发生较大改变的空间。

对于苏州传统街巷空间而言,空间变化的尺度是比较小的,是能够“隐藏”在街道中的。很多空间变化的面积充其量只能让行人稍加停顿休憩。但是这种空间相对于线性的街巷空间而言,是空间尺度与空间性质上某些明显的变化,但其空间特性并没有脱离街巷空间的整体性质,人们将其称为“突变”(Mutation)。

空间的突变始终发生在街巷空间的内部,且是街巷空间的规律,正是这种规律,能够让整个街巷空间存在大量变化的同时保持完整,并能用一组模式进行叙述[6]。

2 平江路街巷空间的数据分析

在街巷中行走时,人最直接接触到的是建筑立面和空间底面。芦原义信在《外部空间的设计》中认为,“外部空间因为是作为‘没有屋顶的建筑’考虑的,所以就必然由地面和墙壁这两个要素所限定。”[7]通常,在街巷空间中穿行时,人们将更多的注意力集中在街道路面与街道两侧的建筑立面上。

因此,街巷空间的形态主要在建筑立面与空间底面中体现。这二者各自有明确的特征,其相互之间有一定的关系使二者紧密连接起来。

2.1空间界面的数据

2.1.1空间的底面数据

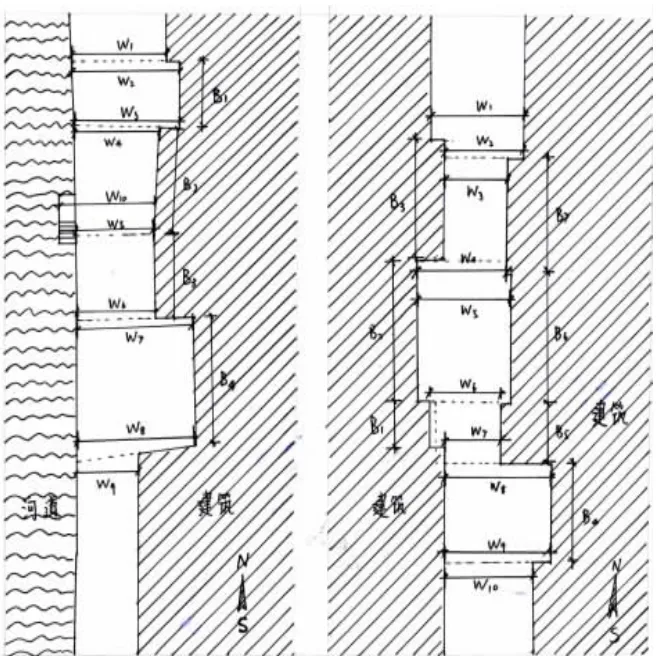

对于空间底图,笔者将整个平江路街巷空间按照建筑宽度拆分成小段,测量街道两侧的建筑边界之间或建筑边界与河道边界的距离,得出每个小段空间的底面宽度(Width)。依次整理相邻宽度之间的数据,并进行分析与描述(见图2)。

图2 平江路底面空间研究内容示意图

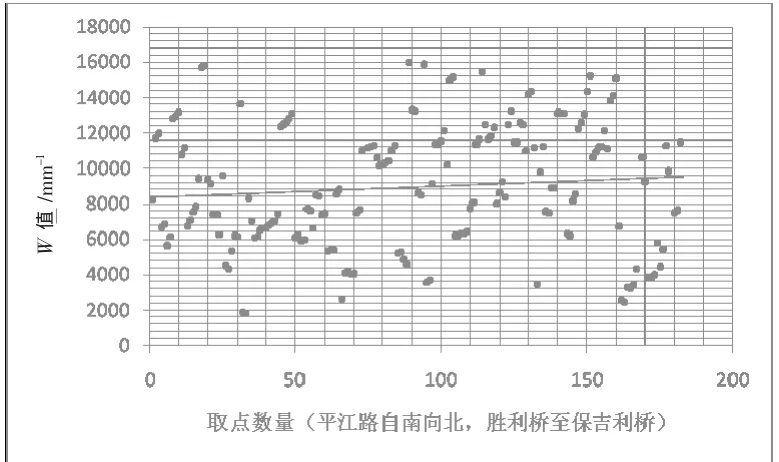

(1)底面宽度总体范围W。宽度的总体范围能够观察整个底面的宽度分布(见图3)。如图按照每出现一次宽度变化取一次值的方式绘制了散点图。

该图中出现了两个数据密集区域。它们都有各自不同的取值范围。以青石桥至众安桥段与通利桥至相思桥段为例(见图4),在图底关系中,右图底面宽度明显较宽。但实际调研中增宽的空间被景观空间占据,道路并没有明显变宽。

平江路的底面宽度W取值范围是2~16m,其均值为8.95m,整个底面空间中充满了变化。

图3 平江路底面宽度数值散点分布图

图4 青石桥-众安桥段与通利桥-相思桥段底面空间比较

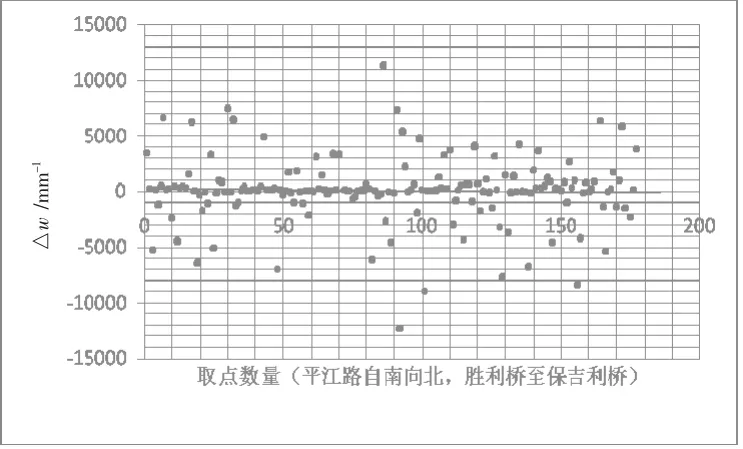

(2)底面宽度差Δw。底面宽度差能够直观的发现底面宽度变化的具体数值。比较宽度差不仅可以发现空间的变化程度,也能够归纳出变化的范围。如图5所示,整体上平江路的空间底面宽度差围绕0m浮动,其总体宽度差值的范围在-12~11m之间,但绝大多数情况下,平江路的底面宽度差集中在范围-1.5~1.5m内。

这些数据表明了空间底面宽度差值的“无序”。但这种“无序”是在一定取值范围内存在的。这也可能是维系街巷空间保持线性的特征。

图5 平江路底面空间宽度差散点分布图

2.1.2空间的立面数据

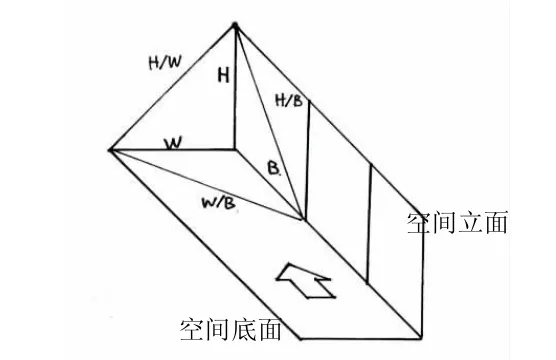

街巷空间的立面一般指是街道两侧的建筑界面。现将整个空间立面按照建筑宽度分割为小块,研究街巷空间立面高度(Height)与建筑宽度(Breadth)中的数据关系,并得出相对应的规律(见图6)。

图6 平江路建筑立面研究内容示意

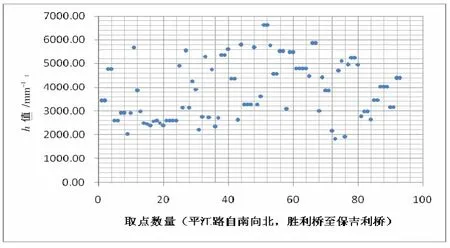

(1)立面高度总体范围H。平江路建筑层高一般是一至二层,以一层居多。在二层建筑中,一般建筑的檐口高度不超过6 m,而一层的建筑中檐口高度主要维持在3m左右(见图7)。图中数据反映出立面高度没有一致性,尺度变化丰富。

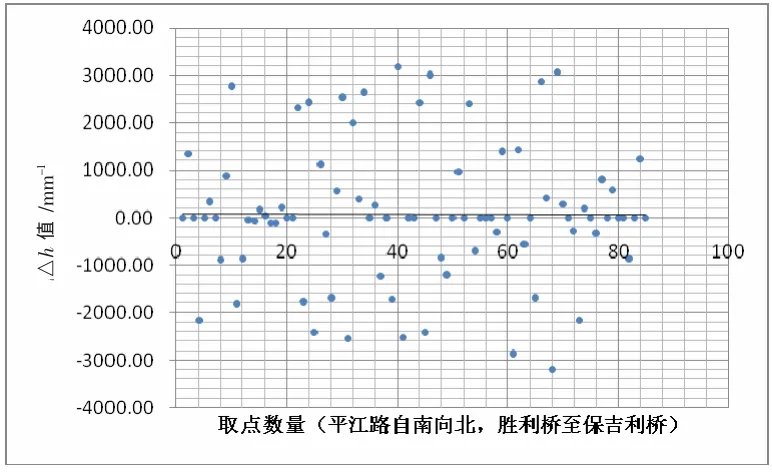

(2)立面高度差△h。指的是相邻建筑立面的檐口高度差。平江路上很多建筑以一层带阁楼的形式表现出来,阁楼的高度变化较大。笔者比较了平江路的立面高度数据(见图8),一般的平江路建筑立面高度差稳定在±0.5 m内,这是其变化的“主调”,这种“主调”在整体上控制了空间立面的尺度。同时,空间中又有间断出现的较大的差值。

图7 平江路建筑立面高度散点图

图8 平江路建筑立面高度差散点图

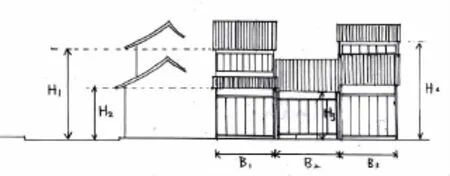

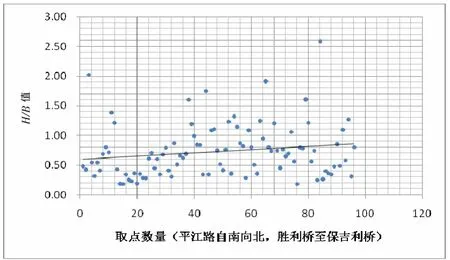

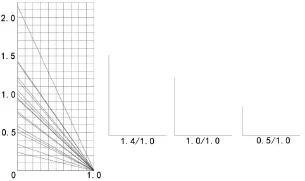

(3)立面高度与建筑宽度比H/B。指的是对应建筑的檐口高度与建筑宽度的比值。这个数值考察的是单个建筑个体在立面上的比例关系。数据显示(见图9),平江路的总体H/B值在0.2~2.1之间,但相对集中在0.9~1.1间。表明了街巷空间的立面基本能够保持建筑宽度与立面高度相等的情况。类似H/B出现0.2的数值,是一层建筑拥有了较长的建筑宽度,而数值大于2.0的情况说明建筑立面狭窄并且高度较高。这两种情况都是较少出现的。由此基本得出平江路上建筑立面比例的三个代表值,主要是1.4/1、1/1、0.5/1(见图10)。

图9 平江路建筑立面H/B值散点图

图10 平江路立面H/B示意图

街巷空间的丰富性特征一定程度上也是这个比值在一定范围内变化的体现。这个比值具有一个范围,使得整条街巷空间中的建筑能够保持复杂变化的同时相互协调和稳定。

2.2空间界面的关系数据分析

平江路街巷的空间底面与空间立面规律需要进行组合才能构成整个空间的规律体系。在前文所述的分解后的每一个小空间中,底面与立面在单独影响它们的规律之上,存在着相互组合的规律(见图11)。这些规律同样能够从相应的数据关系中被找到。

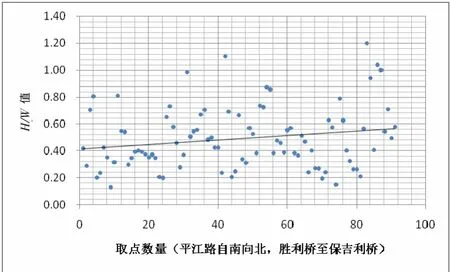

2.2.1立面高度与底面宽度的关系数据

指的是街巷空间的立面高度H与底面宽度W之间的比值关系(H/W)。H/W比值是宏观上判断街巷横剖面比例关系的一个重要数值。这个数值的合理性也能够反映空间塑造的适宜性。平江路中H/W值范围在0.5~0.7左右,其均值为0.49(见图12)。数值反映了立面高度与底面宽度的比值存在一个基本的范围。这是一种当地人理解中街道适宜的比例关系和空间尺度的范围。

图11 平江路街巷空间界面关系示意图

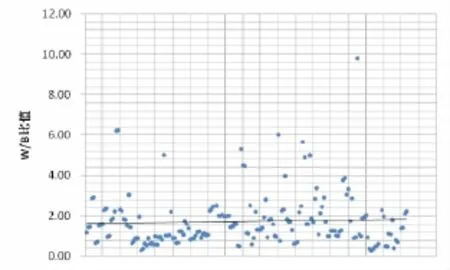

2.2.2底面宽度与建筑宽度的关系数据

指的是街巷空间的底面宽度(W)与建筑宽度(B)之间的比例关系(W/B)。

W/B比值是分析街巷空间中拆分的小空间体底面规律的数据。数据能够配合H/W比值推断组成街巷空间的小空间体的一般形态(见图13)。图中测算了该系列数据的线性走势,W/B比值在1.0~3.0范围内最为集中,在靠近1.0~2.0的范围达到了最高的数据密度。这种比值说明一般情况下底面宽度与建筑宽度组成的空间底面是一个长宽比在1~2之间的矩形。在这个范围内的空间极有可能出现比例数值类似1.67的黄金分割比。这也是一种较为舒适与美观的空间尺度关系。

图12 平江路H/W值散点图

图13 平江路W/B值散点图

3 平江路街巷空间的突变数据分析

街巷空间的突变造就了苏州传统街巷空间具有丰富变化与节奏感等空间特征。

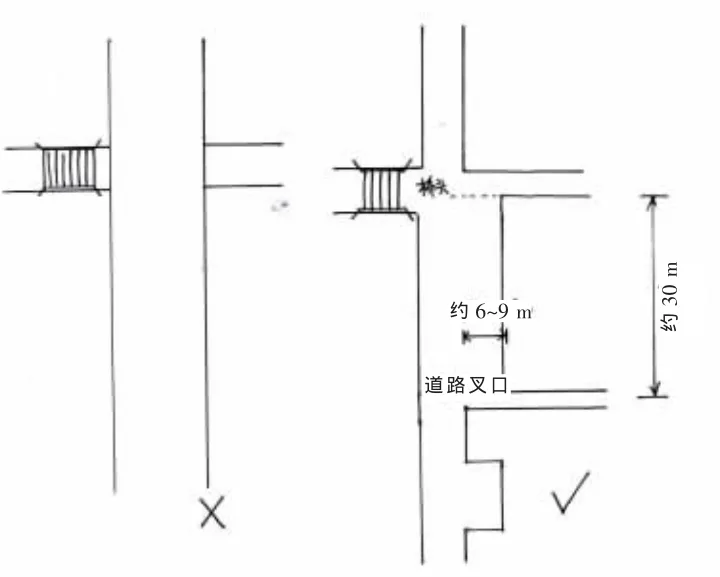

(1)街巷中存在底面宽度的突变,这种突变往往是道路的突然拓宽或收窄(见图14)。

图14 平江路街巷底面宽度

在前文得出的宽度变化一般范围之外,存在一个总体范围之内的与一般范围相补的集合。这个集合中的数值代表了宽度尺寸发生的突变。当底面空间的宽度从6~9 m的一般范围突然变成2~6 m或10~15 m时,可以认为可能发生宽度上的空间突变。这种某一个尺度上的突变并未给整体的街巷造成节奏上的调整或打断,是原本街巷空间的一种放大。同时,这种单一尺度上的突变并未对于道路使用造成影响。发生这种突变的空间,其拓宽部分通常用作景观空间或庭院,因此对于整体的街巷空间来说,增加了空间层次,但并未影响整个街巷的连续性。

(2)街巷中会出现宽度上的变化的同时,形成类似“广场”的集散性质的空间(见图15)。

一般的,这种空间在宽度发生数值在10~15m中时常出现。所不同的是这种突变空间在底面需要形成一个长度在8~17m范围内的近方形的空间,也就是说这种空间的面积一般在80~250m2之间,同时它是在道路旁边额外生成的。

形成这种空间性质突变的空间的重要要素就是在其尺度上有更明确的限定条件。这两种突变关系是递进的,有时也能理解为二者相互依赖存在。

4 街巷空间的规律

4.1空间组织关系

每一组数据均反映出某些规律特点。综合各个分析数据,可以以此绘制一系列的街巷空间组织关系示意图。

图15 平江路形成空间突变实例

平江路的街巷空间组织关系能够从街道剖面上得到表现。

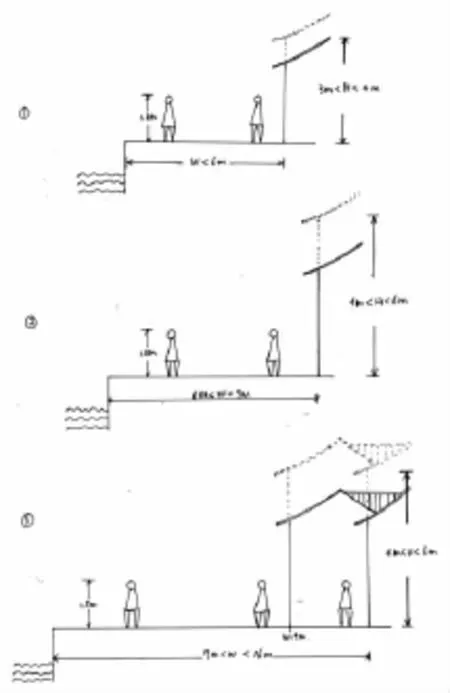

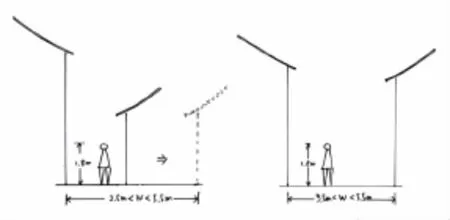

平江路主要以临水为主,主要是“一河一街巷”的形式[88]。其空间底面的宽度尺度范围在44~1166mm之间。如图1166示,是这种情况下平江路的街巷空间关系剖面示意图。

图16 平江路街巷空间关系剖面示意图

(11)宽度小于66mm的范围内,建筑立面的高度主要集中在33~44mm左右,并形成均值00..7777,范围在00..5500~11..2200的比例关系;(22)宽度在66~99 mm(底面宽度均值)的范围内,开始出现了明显的层数变化,一、二层建筑交替出现,但总体高度均未超过66 mm,大部分仍旧在44 mm左右,比例关系也变为均值00..5522,范围在00..5500~00..8800左右,而在底面宽度均值(99mm)时,比例关系主要是00..6666,整体数据向00..5500靠近;(33)宽度在99~1166 mm的范围上,空间突变形成,其比例也相应的变为均值00..3333,在范围00..2200~00..5500内波动。

一般来说,这种情况下街巷的空间关系主要处于第二、三范围内,且以靠近00..55端为主。这是由于整条街巷的建筑高度普遍的以一层或一层带阁楼的形式为主,建筑高度不高,比例也较好的稳定在一个较为舒适的尺度范围内。

平江路同样存在“两房夹一街”的形式(见图1177)。在这种情况下,街道空间的底面宽度尺度范围为22~55..55mm之间,且大部分情况下处于上述范围中较大的值。这时的街巷空间,其空间比例关系转变为00..7755~11..55,主要集中在11..11~11..55的范围内。道路变得狭窄,增强了两侧建筑的联系,同时缩小了在街巷中的行人的空间。这种空间尺度在平江路上出现的较少。但这种空间尺度的出现打破了“均质”的空间,给街道带去变调。

图17 平江路街巷空间关系剖面示意图

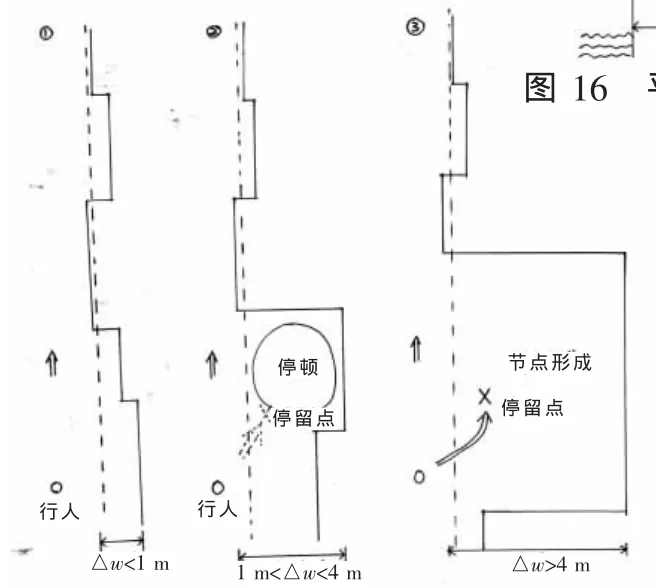

平江路的街巷空间的组织关系同样在街道底面上有所体现(见图18)。

图18 平江路街巷空间关系平面示意图

底面空间在尺度上的变化,能够直观的反映在对空间变化的感受中。(1)平江路绝大部分的底面宽度尺度变化在1m之内,这种变化伴随了建筑的细微进退,是慢速行走过程中能够直接感受到,却不影响行走节奏的空间变化;(2)在1~4m中的变化可能伴随了节奏的略微调整,以及建筑物稍大尺度的进退关系;(3)大于4m的变化能够直接让行人观察到凸出建筑的山墙面,随着尺度变大大,空间形成突变。

宏观上看平江路的街巷空间,其底面宽度在街道约每30m处出现一次较大的空间变化,变化范围在6~9m。这种变化范围往往伴随空间的突变。同时,这种变化一般在桥、码头、道路交叉点的附近出现。不论是变宽或变窄,这种街巷不存在一种完全笔直的空间。建筑物的进退造成了街巷在底面上的曲折,这也是这一地区街巷空间最重要的特点(见图19)。

4.2空间总体规律

从前文分析的规律中,能够得出街巷空间的总体空间规律。

图19 平江路街巷空间关系宏观示意图

街巷空间具有明显的线性、强烈的连续性与节奏感,其中节奏感来源于空间的突变。这种空间突变数量有限,且不会集中出现。街巷空间中充满空间变化,空间在尺度与比例上都存在了变化规律。街巷空间的平均宽度约为9m,其范围约为2~16m。沿街建筑的高度在6m以下,并以一、二层建筑为主。这种总体尺度需要保证街巷交通功能并使两侧建筑处于较为舒适的距离。街巷空间由底面、立面两组界面构成的,这两组界面在比例上存在相互组织关系与规律,比例对界面之间的空间关系进行了限定,使街巷空间整体上拥有了当地特征。每组界面被其中更细微的规律控制。这种规律并非限制形式,它只控制单独空间界面的空间关系、比例与尺度。

一般来说,街巷空间适应并满足了当地居民传统认知中对于尺度、空间的理解;同时丰富的空间变化也源于人们实际生活的需要。这种空间在当地居民的生活中自然形成,其使用功能的不断丰富同时也充实了空间的多样变化,并最终形成一种当地特有的特征元素。

归结起来,苏州的传统街巷空间可以被理解为由一系列规律组成,同时这些规律之间存在了一定的关系,使得整个街巷空间的模式能够正确存在。

5 结语

随着对城市发展研究的深入,越来越多的人将关注点移向街巷。文章通过数据的处理与分析,归纳苏州地区传统街巷空间的特点,以期在对苏州进行传统街巷空间改造或是新街巷设计时将上述规律考虑其中。这些规律在凸显当地空间特色的同时,帮助人们寻找延续传统空间的新出路。文章从空间界面切入分析研究街巷空间的规律,以苏州平江街区为案例分析,缺乏更多的实际案例的充实与论证。在后续的研究中,将选取更多的典型案例进行分析研究,并最终形成一组空间关系的模式。

[1]亚历山大C.建筑的永恒之道[M].赵冰,译.北京:知识产权出版社,2002.

[2]亚历山大C,伊希卡娃S,西尔佛斯坦M,等.建筑模式语言:城镇、建筑、构造[M].王听度,周序鸿,译.北京:知识产权出版社,2011.

[3]北辰.平江路[M].苏州:古吴轩出版社,2014.

[4]徐向远,石飞,徐建刚,等.西方城市街道模式与居民出行方式关系探析[J].现代城市研究,2015,30(9):118-125.

[5]袁中金,王子强.苏州平江历史街区空间形态的保护与设计[J].中国名城,2015(4):61-64.

[6]付帅,扈万泰,章征涛.城市街道空间尺度设计的城市主义思考[J].国际城市规划,2014,29(2):111-117.

[7]芦原义信.外部空间的设计[M].尹培桐,译.北京:中国建筑工业出版社,1985.

[8]俞绳方.深幽、洁净的小街水巷和依水而建粉墙黛瓦的民居建筑群——苏州古城风貌研究之五[J].江苏城市规划,2008(8):14-15.

The study on organizing rules of Suzhou Pingjiang Street space

LU Chenxu,HONG Jie

(School of Architecture and Urban Planning,SUST,Suzhou 215011,China)

Suzhou Pingjiang Street is a typical traditional street space in the area.Based on the space interface,this article analyses the interface and its scale,the proportion and organization relationship,and summarizes the general rules of the formation of Pingjiang Street space characteristics throughmulti angle data statistics.

street space;spacemutation;scale and proportion;space rule

TU024

A

1672-0679(2016)03-0059-06

2015-10-08

陆辰旭(1990-),男,江苏苏州人,硕士研究生。

通信联系人:洪杰(1962-),男,副教授,硕士,主要从事建筑设计与城市设计的研究,Email:1399649790@qq.com。

(责任编辑:卢文君)