施磷深度对春玉米干物质及磷积累与转运的影响

2016-11-01段刚强杨恒山张瑞富毕文波何冬冬

段刚强,杨恒山,张瑞富,毕文波,何冬冬

(内蒙古民族大学农学院, 内蒙古 通辽 028042)

施磷深度对春玉米干物质及磷积累与转运的影响

段刚强,杨恒山,张瑞富,毕文波,何冬冬

(内蒙古民族大学农学院, 内蒙古 通辽 028042)

以郑单958为供试品种,在土柱栽培条件下,以不施磷肥为对照,研究了6 cm(T6)、12 cm(T12)、18 cm(T18)和24 cm(T24)4个施磷深度对春玉米干物质及磷素养分积累与转运的影响。结果表明:随着施磷深度的增加春玉米干物质积累量和籽粒产量呈先升后降的趋势,均以12 cm施磷深度处理最大,6 cm施磷深度处理次之,24 cm施磷深度处理最小;叶和茎鞘干物质转运量、转运率以及对籽粒贡献率均以6 cm施磷深度处理最大,各处理之间大小为T6>T12>T18>T24>CK;器官磷含量、磷积累量以12 cm施磷深度处理最大,各处理之间大小顺序为T12>T6>T18>T24>CK;磷转运量、转运率和转运对籽粒贡献率总体上以6 cm施磷深度处理较高,6 cm施磷深度叶的磷转运量、转运率和转运对籽粒贡献率分别比其它处理高5.6%~59%、9.8%~12.6%和11.3%~35.6%;6 cm施磷深度茎鞘的磷转运量、转运率和转运对籽粒贡献率分别比其它处理高9.0%~65.4%、9.0%~10.2%、14.9%~50.3%,磷肥偏生产力、磷吸收效率和利用效率均以12cm施磷深度处理最大,且与其他处理间差异均达到显著水平,表明适度增加磷肥施用深度是提高磷肥利用效率的有效途径。

春玉米;干物质;磷含量;积累与转运

近年来,由于小动力机械旋耕灭茬、播种施肥一体化农机施磷较浅和相对高量的磷肥施用,造成土壤磷素表层富积而下层含量不足[1-2]。现代玉米新品种根系空间分布具有“横向紧缩,纵向延伸”的特点[3-4],特别是在增密、深松等高产栽培条件下,根系重心下移的趋势更加明显[5-6]。磷在土壤中的移动性差,从施肥点上下左右移动一般不超过1~3 cm,因而玉米对磷的吸收范围几乎就是根系的分布范围[7-8]。土壤磷素分布与高产玉米根系分布的空间匹配性变差,直接影响到玉米对磷的吸收和利用。基于以上分析,本试验在土柱栽培条件下,研究施磷深度对高产春玉米干物质及磷素养分积累与转运的影响,以期为玉米高产与磷高效的养分管理提供理论参考,为提高玉米磷肥利用率探索新的途径。

1 材料与方法

1.1试验地概况

试验于2014年,在地处西辽河平原的内蒙古民族大学实验农场(43°36′N,122°22′E)进行。试验点多年平均无霜期为150 d,全年平均气温6.8℃,≥10℃的活动积温3 200℃,多年平均降水量为384.6 mm。土壤类型为灰色草甸土,播前土壤耕层(0~20 cm)养分状况为:有机质15.2 g·kg-1、全氮0.96 g·kg-1、碱解氮53.45 mg·kg-1、速效磷10.63 mg·kg-1、速效钾79.88 mg·kg-1,pH值8.38,试验田具有完善的灌溉条件。

1.2供试材料

供试品种为郑单958,由北京德农种业有限公司提供。供试磷肥为重过磷酸钙,有效磷含量≥44.0%,由贵州开磷责任有限公司生产。

1.3试验设计

试验在土柱栽培条件下进行,土柱为外径32 cm,高100 cm的圆柱状PE管,下部用纱网封底,用细铁丝捆紧,置于预先挖好的长10 m,宽2.5 m,深1 m的土坑内。采用分层填土并结合分时段灌水沉实的方法,尽可能保持大田原状土样。每处理26个土柱为1行,共5行,株距32 cm,行距41.6 cm,种植密度7.5万株·hm-2,柱间空隙用土填实。

试验设6、12、18 cm和24 cm施磷深度4个处理,施磷量均为P2O51.6 g·柱-1(120 kg·hm-2),并以不施磷肥为对照,分别以T6、T12、T18、T24和CK来表示。试验施钾量为K2O 1.2 g·柱-1(90 kg·hm-2),播前施于15 cm土层处;在拔节期和大口期各追施N 2.6 g·柱-1(195 kg·hm-2)、5.2 g·柱-1(390 kg·hm-2)。四周按土柱设计密度种植保护行,品种、施肥水平均同土柱栽培。试验于2014年4月28日播种,9月29日收获。生育期灌溉4次,每次灌溉标准为750 m3·hm-2。

1.4样品采集与测定

1.4.1干物质重及磷含量测定分别在大喇叭口期(07-01)、吐丝期(07-25)、吐丝后15 d(08-10)、乳熟期(08-25)和完熟期(09-29),每处理取有代表性连续3株,分叶片、茎鞘(茎+叶鞘)、穗部营养体(苞叶+穗轴+穗柄)和籽粒,在105℃杀青30 min,65℃烘干至恒重后测定干物质重。留小样粉碎后,用钒钼黄比色法测定各器官的磷含量[9]。

1.4.2产量及产量构成因素收获时测定各处理剩余春玉米籽粒产量,并取样测定籽粒含水量,折算出14%含水量下的籽粒产量。

1.5相关参数计算公式[10-13]

干物质转运量=吐丝后15 d各器官干物质积累量—收获期相应器官干物质积累量

干物质转运率=器官干物质转运量/吐丝后15 d相应器官干物质积累量×100%

器官干物质转运量对产量的贡献率=器官干物质转运量/籽粒产量×100%

磷转运量=吐丝后15 d各器官磷积累量—收获期相应器官磷积累量

磷转运率=器官磷转运量/吐丝后15d相应器官磷积累量×100%

器官磷转运量对产量的贡献率=器官磷转运量/籽粒产量×100%

磷肥偏生产力(PPFP,kg·kg-1)=施磷处理籽粒产量/施磷量

磷肥吸收效率(PAE,kg·kg-1)=(施磷肥区的磷素吸收量—不施磷肥区的磷素吸收量)/施磷肥量

磷肥利用效率(PUE,kg·kg-1)=(施磷区籽粒产量—不施磷区籽粒产量)/施磷区地上部分植株玉米磷积累量

1.6数据处理

采用Microsoft Excel 2003和DPS 9.05软件进行数据处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1施磷深度对春玉米产量及产量构成因素的影响

由表1可见,各处理春玉米穗粒数以T12最高,T6次之,T24最低,T24与其他处理之间差异达到极显著水平,其他处理之间差异均不显著。千粒重总体表现为T12>T6>T18>T24>CK,T12与其他处理间差异均达到了显著水平,其中与CK、T24之间的差异达到了极显著水平。各处理春玉米产量表现也以T12最高,与其他处理间差异均达到了显著水平,其中与CK、T24之间的差异达到了极显著水平,变化规律与千粒重变化规律基本一致,说明12cm是最佳施磷深度,千粒重的增加是各施磷深度处理产量高于CK的主要原因。

2.2施磷深度对春玉米单株干物质积累量的影响

由图1可见,各生育时期春玉米单株干物质积累量大喇叭口期和吐丝期均表现为T6>T12>T18>T24>CK,其中吐丝期各施磷深度处理与CK之间的差异均达到了显著水平,各施磷深度处理间差异不显著,乳熟期和完熟期各处理春玉米单株干物质积累量与吐丝期变化规律存在差异,表现为T12>T6>T18>T24>CK,各施磷深度处理与CK之间的差异均达到了显著水平,施磷深度处理间T12乳熟期和完熟期分别较T6高1.69%和5.83%,生育后期仍然保持较高的干物质积累量,也说明了T12处理春玉米后期干物质生产能力更强。

2.3施磷深度对春玉米各器官干物质转移量、转移率和对籽粒的贡献率的影响

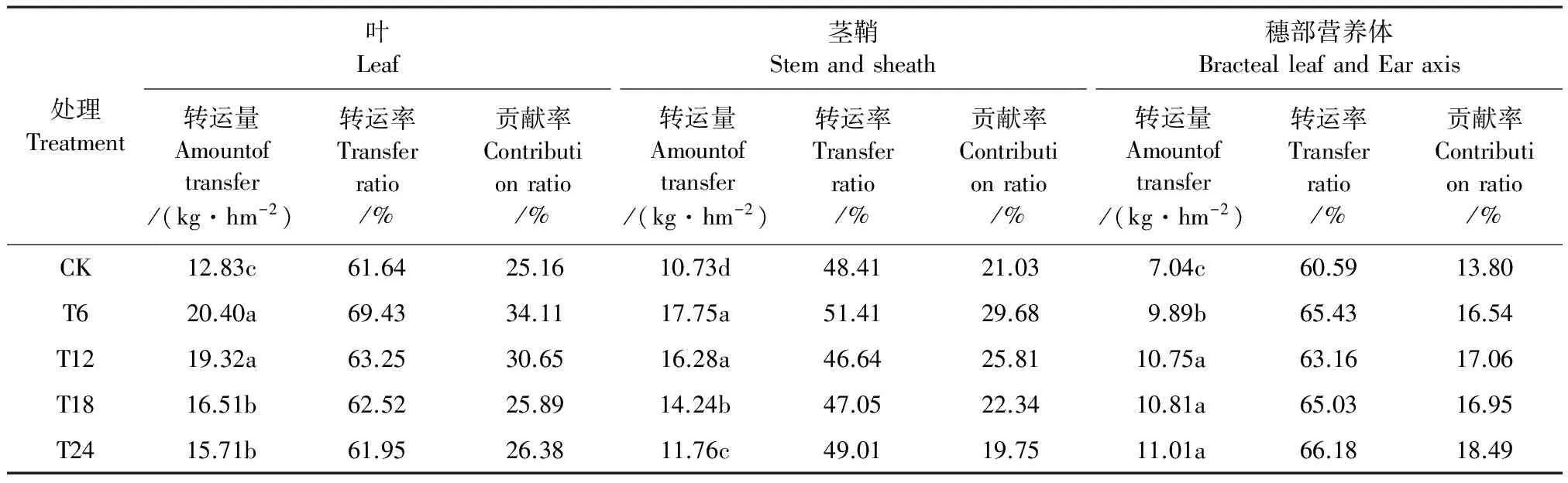

由表2可见,各处理春玉米叶及茎鞘的干物质转运量均表现为T6>T12>T18>T24>CK,且处理之间的差异均达到了显著水平,转运率的变化规律与转运量存在差异,叶的转运率以T6最高,T18次之,CK最低,茎鞘的转运率以T6最高,T12次之,CK最低,受干物质转运量的影响,干物质转运量对籽粒的贡献率,叶及茎鞘均以CK最低,不同施磷深度处理间叶及茎鞘均以T6最大,T12次之,T24最小。各处理春玉米雌穗花后干物质积累量和积累总量均以T12最高,CK最低,T12与其他处理之间的差异均达到了显著水平。

表1 施磷深度对春玉米产量及产量构成的影响

注:同列不同小、大写字母分别表示相同部位不同处理间差异显著(P<0.05)和极显著(P<0.01),下同。

Note: Different small or capital letters in the same column meant significant difference among treatments at 0.05 and 0.01 levels, respectively, and hereinafter.

图1 施磷深度下春玉米各时期单株干物质积累量

2.4施磷深度对春玉米磷含量的影响

由表3可见,各处理春玉米大喇叭口期叶及茎鞘磷含量均以T12最高,CK最低,二者之间的差异均达显著水平,吐丝期各器官变化规律与大喇叭口期一致,但总体叶磷含量高于大喇叭口期,茎鞘磷含量低于大喇叭口期,穗部营养体磷含量变化规律不明显,以T24最高,T18次之,T6最低,其中T6与前二者之间的差异均达到了显著水平,T24与T18之间的差异不显著,乳熟期和完熟期叶磷含量以T12最大,T18次之,CK最小,三者之间的差异均达到显著水平,茎鞘以T12最大,T6次之,CK最小,三者之间的差异也达到了显著水平,穗部营养体总体表现为T24>T18>T12>T6>CK,籽粒磷含量变化规律不明显,乳熟期以CK最高,完熟期以T24最高,各器官磷含量总体表现为乳熟期高于完熟期。

表3 春玉米不同器官磷含量的动态变化/%

2.5施磷深度对春玉米磷积累量的影响

由表4可见,随着生育期的推移,各处理春玉米叶及茎鞘磷积累量均呈先升后降的趋势,其中尤以吐丝期最高。不同处理之间存在差异,大喇叭口期以T6最高,与其他处理之间的差异均达到显著水平,吐丝期以T12最高,除与T6之间的差异不显著外,与其他处理之间的差异均达到了显著水平,茎鞘磷积累量变化规律与叶不同,各生育时期均以T12最高,吐丝期除与T6之间的差异不显著外,与其他处理之间的差异均达到了显著水平。穗部营养体磷积累量随着生育期的推移而逐渐降低,各处理均以T12最高。籽粒磷积累量乳熟期和完熟期均以T12最高,其中乳熟期T12与T6之间的差异不显著,完熟期二者之间的差异达到了显著水平,说明T12处理更有利于春玉米籽粒磷的积累。

2.6施磷深度对春玉米磷转运的影响

由表5可见,各处理春玉米叶及茎鞘磷转运量均以T6最高,T12次之,CK最低,其中后者与前二者之间的差异均达到了显著水平,前二者之间的差异不显著;穗部营养体磷转运量与叶和茎鞘不同,以T24最高,T18次之,CK最低,其中后者与前二者之间的差异均达到了显著水平,前二者之间的差异不显著;磷转运率各器官均以T6最高;转运对籽粒贡献率,叶及茎鞘均以T6最高,T12次之,穗部营养体以T24最高,T12次之。

表4 春玉米不同器官磷积累量的动态变化/(kg·hm-2)

表5 各施磷深度对春玉米各器官磷转运的影响

2.7施磷深度对春玉米磷肥吸收与利用的影响

由表6可见,各施磷深度处理春玉米的磷肥偏生产力、吸收效率和利用效率均以T12最高,T18次之,T24最低,且三者之间的差异均达到了显著水平,其中磷肥利用效率T12分别是T18和T24的1.37倍和3.70倍,说明12 cm以下土层随着磷肥施用深度增加,春玉米的磷肥吸收和利用效率显著降低,其中磷肥利用效率降低的尤为明显。

3 讨 论

有关磷肥施用深度对玉米产量的影响,国内外学者所得结论不尽一致,田霄鸿等[14],Schwab G J 等[15]指出,磷肥集中深施可以显著提高玉米的籽粒产量,而Bordoli J M[16]等表明,磷肥深施可提高植株对磷的吸收,对产量没有显著影响。本研究表明,施磷深度为12 cm处理的春玉米产量显著高于施磷深度为6 cm和18 cm处理。生产中常规施磷深度在6 cm左右,说明磷肥适度深施有助于产量的提高,但施磷过深产量较常规施磷深度有所下降。不同学者研究结果存在差异的原因可能与试验地土壤磷含量及垂直分布存在差异有关。

表6 各施磷深度对春玉米磷肥吸收与利用的影响/(kg·kg-1)

施用磷肥能增加玉米茎、叶、籽粒和整株干物质积累量[17-18]。本研究发现,磷肥适当深施可提高春玉米后期干物质积累能力,T12在乳熟期和完熟期干物质积累分别较T6高1.69%和5.83%。赵丽亚等研究不同施磷深度对夏玉米养分吸收的影响指出,磷肥深施(15 cm)可显著增加植株磷素积累量,本研究中,T12各生育时期茎和叶片磷含量均最高,且各器官磷积累量高于其他处理,说明磷肥下移可促进植株磷积累,但施磷过深,不利于植株对磷素养分的吸收。这可能因为磷肥移动性较差,浅施造成表层土壤磷素富集,且不利于根系下扎,生育后期浅层根系受环境条件影响较大[19],衰老较快,不利于对磷素养分吸收。适宜的施磷深度,磷素养分供需的匹配性好,下层根量增加,且生育后期活力较强,对磷的吸收能力增强。

籽粒中磷来源于两个方面,一是吐丝后根系吸收养分的直接供应,另一个方面是营养器官暂存养分的再转移,赵丽亚[20]指出,磷肥集中深施15 cm深度处理叶片、茎鞘、籽粒和其它部位中的磷素积累量比磷肥浅施5 cm深度处理分别高16.9%、19.7%、35.7%和14.0%,范秀艳等[21]研究也指出,分层施磷(8 cm深度处施施磷总量的1/2,16 cm深度处施施磷总量的1/2)较常规施磷处理(8 cm施磷深度)的叶和茎鞘的磷素积累量分别高8.7%、6.5%,其余部位磷素积累量差异也较明显。本研究中,磷肥下移处理叶和茎鞘的转运量及转运对籽粒的贡献率均有所下降。

提高肥料利用率,是玉米生产实现节本增效的主要措施之一。赵亚丽等[19]通过2个施磷深度的试验表明,磷肥深施较常规施磷可提高玉米磷效率。本研究表明,随着施磷深度的增加春玉米各器官磷含量总体呈现先升高后降低的趋势,均以12 cm处理最高。而各器官磷的转运量、转运率及对籽粒贡献率随着施磷深度的增加总体呈下降趋势。磷肥吸收与利用效率随施磷深度的增加呈先升后降的趋势,以12 cm处理下最高。表明磷肥适度深施,可提高磷肥吸收与利用效率。

磷肥下移能促进春玉米物质生产,提高玉米产量和磷肥利用效率。在多年小动力机械作业的玉米产区,磷肥适度深施是实现玉米高产磷高效养分管理的有效途径。

[1]李晓林,陈新平,崔俊霞,等.不同水分条件下表层施磷对小麦吸收下层土壤养分的影响[J].植物营养与肥料学报,1995,1(2):40-45.

[2]鲁如坤,时正元,钱承梁.磷在土壤中有效性的衰减[J].土壤学报,2000,37(3):323-329.

[3]范秀艳,杨恒山,高聚林,等.超高产栽培下磷肥运筹对春玉米根系特性的影响[J].植物营养与肥料学报,2012,18(3):562-570.

[4]王空军,郑洪建,刘开昌,等.我国玉米品种更替过程中根系时空分布特性的演变[J].植物生态学报,2001,25(4):472-475.

[5]张玉芹,杨恒山,高聚林,等.超高产春玉米根系特征[J].作物学报,2010,37(4):735-743.

[6]Jackson R B, Sperry J S, Dawson T E. Root water uptake and transport: using physiological processes in global predictions[J]. Trends Plant Sci, 2000,11(5):482-488.

[7]张李蒙.关于磷肥利用率及其提高的探讨[J].现代化农业,1997,(7):6-8.

[8]张福锁.协调作物高产与环境保护的养分资源综合管理技术研究与应用[M].北京:中国农业大学出版社,2008.

[9]鲍士旦.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社,2000:257-270.

[10]杨恒山,张玉芹,徐寿军,等.超高产春玉米干物质及养分积累与转运特征[J].植物营养与肥料学报,2012,18(2):315-323.

[11]王小春,杨文钰,邓小燕,等.玉米/大豆和玉米/甘薯模式下玉米干物质积累与分配差异及氮肥的调控效应[J].植物营养与肥料学报,2015,21(1):46-57.

[12]刘占军,谢佳贵,张宽,等.有机肥磷替代化肥对玉米干物质积累和磷素吸收的影响[J].玉米科学,2011,19(2):123-128.

[13]王小彬,蔡典雄,张镜清,等.旱地玉米N吸收及其N肥利用率研究[J].中国农业科学,2001,34(2):179-186.

[14]田霄鸿,聂刚,李生秀.不同土壤层次供应水分和养分对玉米幼苗生长和吸收养分的影响[J].土壤通报,2002,33(4):263-267.

[15]Schwab G J, Whitney D A, Kilgore G L, et al. Tillage and phosphorus management effects on crop production in soils with phosphorus stratification[J]. Agronomy Journal,2006,98:430-435.

[16]Borges R, Mallarino A P. Deep handing phosphorus and potassium fertilizers for coin produced inder ridge tillage[J]. Soil Science Society of American Journal,2001,65:376-384.

[17]李秀芳,李淑文,和亮,等.水肥配合对夏玉米养分吸收及根系活性的影响[J].水土保持学报,2011,25(1):188-191.

[18]王生录.黄土高原早地磷肥残效及利用率研究[J].水土保持研究,2003,10(1):71-75.

[19]段刚强,杨恒山,张玉芹,等.提高玉米磷肥利用率的研究进展[J].中国农学通报,2015,31(21):24-29.

[20]赵亚丽,杨春收,王群,等.磷肥施用深度对夏玉米产量和养分吸收的影响[J].中国农业科学,2010,43(23):4805-4813.

[21]范秀艳,杨恒山,高聚林,等.施磷方式对高产春玉米磷素吸收与磷肥利用的影响[J].植物营养与肥料学报,2013,19(2):312-320.

Effects of phosphorus placement depth on dry matter and phosphorus accumulation and transfer of spring maize

DUAN Gang-qiang, YANG Heng-shan, ZHANG Rui-fu, BI Wen-bo, HE Dong-dong

(Agronomy Department of Inner Mongolia University for Nationalities, Tongliao, Inner Mongolia 028042, China)

Zhengdan958 was employed as the experimental material under the condition of earth pillar cultivation, using no phosphorus as control, to investigate the effects of four phosphorus placement depths including 6, 12, 18 cm, and 24 cm, on the accumulation and transportation of dry matter and phosphorus nutrient in spring maize. The results showed that with the increase of phosphorus depth, dry matter accumulation amounts and grain yield were increased first and became decreased afterwards, all reaching the maximum at the 12 cm phosphorus placement depth. For leaf and stem-sheath dry matter translocation amounts and translocation rates, the contribution rates to grain were all the maximums at the 6 cm phosphorus placement depth. The phosphorus contents and accumulations of organ at the 12 cm phosphorus placement depth were the maximums. For phosphorus translocation amounts and translocation rates, the contribution rates to grain at the 6 cm phosphorus placement depth were overall the highest. The phosphorus element partial factor productivity, absorption and utilization rates were all the maximums at the 12 cm phosphorus placement depth, reaching significant different levels. It showed that moderately increasing phosphorus placement depths was an effective approach to the improvement phosphorus utilization rate.

spring maize; dry matter; phosphorus content; accumulation and translocation

1000-7601(2016)05-0103-06

10.7606/j.issn.1000-7601.2016.05.16

2015-07-16

国家自然科学基金项目(31360308);国家粮食丰产科技工程(2012BAD04B04)

段刚强(1990—),男,山东济宁人,硕士研究生,主要从事玉米高产栽培研究。 E-mail:duangq@163.com。

杨恒山(1967—),男,内蒙古兴和人,教授,博士,主要从事作物高产栽培研究。 E-mail:yanghengshan2003@aliyun.com。

S513;S314

A