卓越教师职前培养模式的实践与创新——以化学学科为例

2016-11-01王伟姚如富

王伟 姚如富

(合肥师范学院化学与化学工程学院,合肥 230601)

卓越教师职前培养模式的实践与创新——以化学学科为例

王伟姚如富*

(合肥师范学院化学与化学工程学院,合肥230601)

从培养卓越教师的角度,基于师范生(即职前教师)的PCK(学科教学知识)结构中只有20%是来自学生的经验,以及师范生培养的生师比大、学制较短、师生交流较少、教育实践类课程开设不足、实习时间缺乏等情况,文章从提高师范生PCK(包括本体性知识、条件性知识、实践性知识)角度入手,以双导制(导师制和导生制)为主体,从职前教师的3种实践模式,即以教学设计为主的模拟性实践、以观察学习为基本活动的教学见习、真实情境下的教学见习3个方面,探寻有效的化学师范生培养模型。

化学;导师制;导生制;PCK;卓越教师

2012年,教育部组织高等师范院校申报“卓越教师”培养计划改革试点工作。“卓越教师”人才培养计划迅速在各高校得到推广。有关卓越教师的“卓越”标准,目前已研究较多[1-3],但多是倾向于通过描述性语言给“卓越”下定义,缺乏详细的标准。研究表明,卓越教师标准应该包含基础素养、学科素养、教学素养、管理素养、研究素养、信息素养等6个方面[4];教师的教学组织管理能力、教学特色、学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge,简称PCK)和教学反思能力是区分卓越教师与其他教师的关键指标[5]。教师的学科教学知识,包括主体性知识(化学专业知识)、条件性知识(教育学、心理学、学科教育教学等知识)和实践性知识(教师在实际教学过程中所具有的课堂情景知识和与之相关的知识)[6]。

1 问题的提出

卓越教师的培养分为职前培养和职后培训2个方面。本科阶段的师范生培养属于职前培养阶段,因此培养应更倾向于为未来的卓越教师做准备。这个时期决定教师对知识的理解,决定教师的视野、眼界和可挖掘的潜力[7]。

而当前师范生的培养存在以下几个问题:(1)生师比较大,教师难以照顾到全体和进行因材施教。(2)学制较短,体现在师范生理论学习和教育实习2个方面,特别是教育实习时间短,一般只有半年左右的实习时间,且实习与学生考研、教师招聘考试、毕业设计时间重叠,学生的实践性知识获取有限。(3)学习科目较多,开设也不尽合理。在学分制的背景下,学习往往流于形式,师生之间、生生之间交流的次数和时间有限。(4)缺乏教育实践类课程,课程中能够体现师范性质的教育专业理论与实践课程只占到不足10%的比例,学科专业课程占70%左右,公共基础课程占20%左右[8]。(5)从学科知识来源来看,自身的教学经验和反思(93%)、与同事的日常交流(87.3%)、参加优质课或观摩课的听课或比赛等(54%)、教科书及其他参考书(40.9%)等是教师获得学科教学知识的主要方式,而作为学生时的经验(20.3%)所占的比例相对较小[9]。

综上所述,在当前的培养模式中,师范生易缺乏教学管理能力,以及PCK中的条件性知识、实践性知识和教学反思能力。如何使学生在4年的学习中,将3种知识有机统一、协调发展,以便能更好、更快地适应中学教学岗位,加强其教学反思能力,为卓越教师的终身发展走好第一步,是需要从多个角度思考的问题。通过调查发现,以合肥某市区近5年的新进中学化学教师来源为例:教龄为3-5年且来自师范院校的教师占总数的25%,教龄为1-3年的为55.6%,而2015年来自师范学院的新进教师则仅占当年总数的16.7%。因此对于地方师范院校教师培养机制的实践层面,这种突破传统的、基于导师制和导生制(以下简称双导制)的师范生培养模式是一种有意义的和可操作性的尝试。

2 理论内涵

本科生导师制最早源于14世纪英国的牛津大学,被誉为“牛津皇冠上的宝石”,其制度也在世界高校中得以推广。从牛津导师制的产生背景、渊源、特征和经验研究看,其质的规定性不是在于培养所谓的绅士,而是培养学生的批判思维(critical thinking)素养[10]。学生通过附带感知潜移默化地学会了导师的思维方式,并且在这个过程中,隐性知识不断地丰富和壮大起来。而隐性知识对人所起的作用远远大于显性知识[11]。因此除了师范生的专业知识以外,批判思维和隐性知识对学生的影响更大。

导生制,也称“贝尔-兰喀斯特制”。最初的导生制最基本的特点是学生教学生,即教师选择一些成绩优秀的高年级学生充任“导生”,作为教师的助手,先向他们讲授教材内容,再令其转教其他学生,并对这些学生进行检查和考试。在20世纪,我国教育家陶行知先生用另一种形式兴起了导生制——“小先生制”,来普及我国的教育。导生制的缺点是往往“导生”缺乏必要的指导和监控策略,其指导效率有限。

导师制和导生制在形式上是相似的,区别在于导师制中的“导师”往往更有经验,导生制中的“导生”虽在面对复杂的学生情况时往往手足无措,难以灵活应变,但有着更加亲近、易于交流的优势。将导师制和导生制(以下简称双导制)相结合,是一种富有成效的实践。

3 模型建构

基于化学教师PCK理论,模型拟以双导制为主体,从职前教师的3种实践模式,即以教学设计为主的模拟性实践、以观察学习为基本活动的教学见习、真实情境下的教学见习[16],展开建构。模型如图1所示。

图1 以双导制为主体的师范生培养模型示意图

鉴于生师比较大,因此在初期实行试点制,即从全体大一的化学师范生中,通过自愿原则申请,并进行简单考核,考查学生在口头表达、语言、书写和理解等方面的基本素质,遴选全体学生的1/3到1/2(后期规模可以扩大)的素质较好、立志从事教育行业的学生,单独编制成班(卓越班),进行有区别性的培养。培养工作主要分确立导师和导生、单独设置课程和进行实践活动3方面。

3.1确立导师和导生

学生在考核成功以后,首先确立校内导师。校内导师主要是从院系从事教授无机化学、有机化学、物理化学等化学专业的导师中选拔,其主要任务是给予学生化学专业方面知识(主体性知识)的指导等;校外导师主要为与学院有合作关系的地方各中学教研员、优秀教师,其主要任务是对学生在见习和实习阶段(获取实践性知识)给予指导。两位导师都在学生的各种比赛中,担任评委和指导教师,并对学生的毕业论文进行指导等;高年级导生,主要是学院的研究生和大三、大四的优秀学生,指导时间一般为1-2年,其主要任务是辅助两位导师,以行动为导向,帮助学生在课程学习、见习实习、说课、上课等方面给予示范和帮助。以上的导师和导生都仅限带4名学生。

3.2课程设置

在课程设置方面,除了设置无机化学、有机化学、物理化学、结构化学、各类化学实验等专业性课程,和教育学、心理学、化学教学论等一般性课程以外,卓越班的课程与普通班的课程没有本质不同,都在原有的基础上更强调课程的实践性,但其实践性课程的学分(71分)占了总学分(170分)的41.8%。其涉及教育教学的课程开设如表1所示。

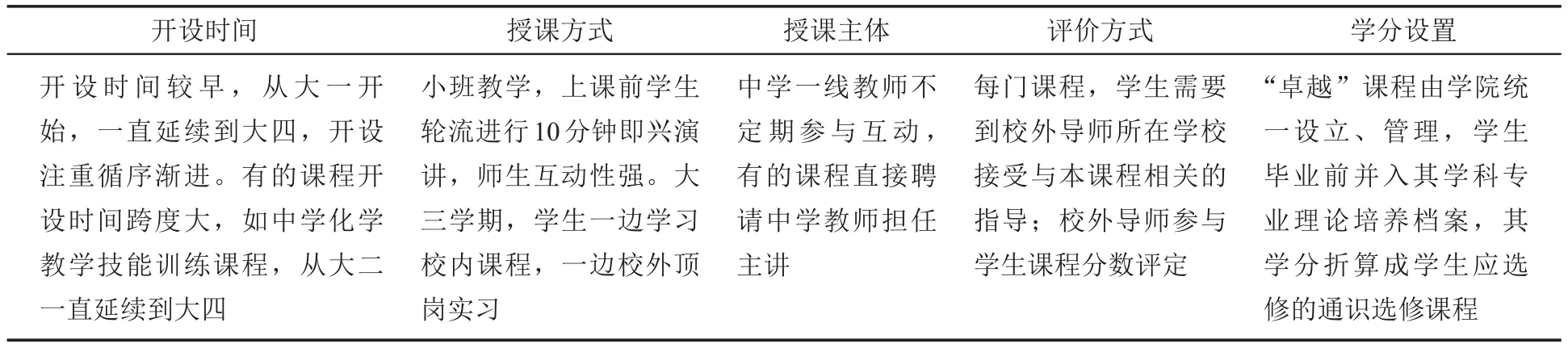

“卓越课程”不同于普通班的是,在开设时间、授课方式、授课主体、评价方式、学分设置上有所不同。具体如表2所示。

3.3实践活动

大一确立导师后,主要以在校内听公开课和讲座、在校外听校外导师的授课为主。在大二上学期,学生和校外指导教师结对子,进行为期一年的见习活动,活动以听课、参加集体备课、批改作业等为主。从大三上学期开始,学生每天上午学习校内课程,下午去实习学校开展为期一年的顶岗实习(带一个班的化学课),由校外导师担任实习指导教师。同时学生需要参加1个月1次的汇报会。汇报会以校内和校外导师为主要评委,检查学院给每位学生发放听课本的记录情况,学生需要汇报当月的学习情况。汇报会上学生轮流以微课形式(说课、上课相结合等,20分钟左右)进行交流学习。

表1 师范生条件性课程开设一览表

表2 “卓越”系列条件性课程开设特点

在考核评价方面,以双导师为主作为评委,对学生进行课程学习、各类实践活动等方面的考核,对其中表现优秀的给予奖励;对课程学习不合格或活动出勤率较低的学生予以诫勉谈话、补考,根据结果确定继续学习或退出“卓越班”课程的学习。“卓越班”系列课程、讲座等允许其他感兴趣的、有志于加入“卓越班”的学生参加,在每一期“卓越班”期间,综合考虑导师、硬件、学员退出等情况,随时考核补充其他师范生进入“卓越班”,参加后续学习。

4 卓越教师职前培养模式的创新与思考

以上介绍的培养模式具有以下特点。

4.1考核机制灵活、有序

因考虑有的师范生在毕业之后,没有从事师范专业相关工作,因此本着自愿的原则,单独成立卓越班。学生在课程学习和各类实践活动中,导师根据考核情况对其进行定期考核,给予奖励、补考和退出学习等处理措施。也会根据开班后的实际情况,随时补充学员进入学习。该考核机制灵活,兼顾学生学习兴趣,学生有多次进入卓越班学习的机会。考核内容更加全面,包括课程考核、活动考勤、听课记录、说课、上课等。

4.2课程设置合理、有效

在卓越班的课程设置中,压缩了除化学专业课程以外的其他课程。化学专业课程以无机化学、有机化学、物理化学、结构化学等化学专业课程及各类化学实验为主,旨在帮助学生塑造其主体性知识,重点是帮助学生对化学基本概念、原理的理解。压缩后的时间,用于开设卓越班课程和进行教育见习、实习。开设的卓越系列课程,旨在较早地培养学生条件性知识。与普通师范生课程相比,此类课程具有如下特点:①班级的规模较小(30人左右),属于研修类课程,便于分组学习和因材施教。②课程开设时间较早(大二上学期),持续时间长(到大四上学期)。学生结合中学学习的经验,加上自身的见习、实习经验及案例探讨,使得课程的学习不再是纸上谈兵。③将有些甚至是研究生学习的课程和部分讲座、比赛观摩等纳入课程体系,学生在学习过程中,便于学习名师的教学方式、策略、风格等,了解当前中学化学教育的研究进展和成果,视野更加开阔,有利于培养学生批判性思维,并把新课程教育理念深化,进而影响教学实践。

4.3教学实践长期、一体化

针对师范生实习时间较短、实践性知识成长较慢的现实情况,在卓越班实践环节中,学生较早地开始教育见习、实习。四年的学习时间中,有将近一半用于实践学习。加上每月一次的定期汇报、说课、上课等,学生进行以教学设计为主的模拟性实践和真实情境下教学见习的机会多、时间长,因此其实践性知识增长较快。同时见习、实习学校统一,校外指导教师保持不变,有利于学生教学实践的一体化。学生在见习、实习过程中,关注的角度容易从最初的关注“生存”,走向深化,如关注课堂纪律、师生对话、习题、有效教学等。在一体化的实践中,学生容易发现教育教学问题,进而可为其毕业论文的选题、实证研究以及后续发展等打下良好基础。当前,化学卓越班有4名学生(大二学生)脱颖而出,代表学院参加省级师范生技能大赛,并获奖:其中获特等奖一次、一等奖一次、三等奖二次。

4.4双导师制为强力保障

导师制中的校内导师,负责指导学生的专业性知识的答疑、论文写作等;校外导师负责指导学生的见习、实习;高年级导生还可起到言传身教的作用。导师、导生与学生接触的时间长,参与学生的考核较多;较小的生师比(1:4)、学徒式的培养模式更适合师范生的培养,学生在学习过程中能获得更多的隐性知识。部分导师担任卓越班系列课程主讲,教学更接地气。双导制的培养形式,有利于学生主体性知识、条件性知识和实践性知识学习的有机统一。学生在大三以后,又可以担任低年级学生的导生,言传身教,形成良性循环。

最后,基于双导制为主体的化学师范生培养模式得到了学院的项目资助,学院在人力、物力、课程设置等方面给予了大力支持,为培养工作提供了强有力的保障。

同时,培养过程中需要注意以下问题:(1)将用于培养学生条件性为主的“卓越”系列课程提前学习,学生此时未学完化学专业知识。因此在课程的教学中,不能拘泥于具体的化学学科概念、原理。如在讲授中学化学教材分析课程时,结合化学专业物理化学课程中焓、熵、自由能的概念,对人教版选修4《化学反应原理》第二章第四节“化学反应与能量”进行教材分析。(2)卓越班系列课程有的课程开设较早,加之学生本科时期的教育学、心理学等课程的学习程度较浅,因此在教学中,要多讲解与本课程相关联的知识,如在学习中学化学教材分析课程时,专门讲解课程的历史发展、课程的分类等知识。(3)“卓越”系列课程旨在构建卓越教师职前培养模型,因此其课程的学习难度不宜过大,而是应该循序渐进,在后期有所发展,注意课程教学的时机性、渐进性。

[1]王志广.教育理论与实践,2013,33(32),28.

[2]谢海明,谢桂新.课程教材教法,2011,31(11),97.

[3]刘利平,朱广东.教育教学论坛,2012,Suppl.5,45.

[4]马健生,张弛孙,富强.学位与研究生教育,2013,No.10,2.

[5]李琼,吴丹丹,李艳玲.教育学报,2012,8(4),91.

[6]林崇德,申继亮,辛涛.中国教育学刊,1996,No.12,16.

[7]戴立益.教师教育研究,2011,23(5),2.

[8]吴琼,李江峰,曾玮.教育与职业,2010,94(18),150.

[9]廖冬发,周鸿,陈素苹.教育探索,2009,29(12),91.

[10]何宗奇.高等教育研究,2012,33(1),76.

[11]齐艳霞,尹春洁.全球教育展望,2004,33(9),57.

Practice and Innovation of the Pre-service Training Model for Excellent Teachers:the Case of Chemistry Subject

WANG WeiYAO Ru-Fu*

(Department of Chemical and Chemical Engineering,Hefei Normal University,Hefei 230601,P.R.China)

The current training of pre-service teachers suffers from the low percentage(20%)of PCK from students themselves,low teacher-to-student ratio,short schooling terms,less teacher-student interactions,less practice courses offered,and little practice time.In this regard,our work begins with improving normal university students′PCK(ontological knowledge,conditional knowledge,practical knowledge).The practice uses the double guide system(mentoring and peer-leading)as the main tool to explore effective culture model for chemistry-majoring normal university students.In the innovation,three practice modes,teaching design-based simulation,observing the activities of teaching,and trainee teaching under real-life situation,have been adopted to enhance the training.

Chemistry;Tutorial system;Tutor system;PCK;Excellent teachers

O6;G64

10.3866/PKU.DXHX201512002

,Email:yaorufu@sina.com

安徽省级卓越人才教育培养计划——卓越中学化学教师培养计划(专业与课程类建设)(2013zjjh027);安徽省高等学校“省级实训中心——化学师范实习实训中心”项目(2011yj14)