基于结构方程模型的城市流动人口心理健康影响因素分析

2016-11-01曹谦

曹 谦

(1.清华大学 社会学系,北京 100084;2. 新疆大学 社会学系,新疆 乌鲁木齐 830047)

【统计应用研究】

基于结构方程模型的城市流动人口心理健康影响因素分析

曹谦1,2

(1.清华大学 社会学系,北京 100084;2. 新疆大学 社会学系,新疆 乌鲁木齐 830047)

利用清华大学“中国城镇化与劳动移民研究成人问卷”的数据信息进行结构方程模型建构,以此研究个体因素和社会因素如何具体影响流动人口心理健康。研究结果显示:女性流动人口心理健康状况相对于男性要差;教育因素对女性流动人口心理健康的影响更为明显,教育水平越高的流动人口心理状态表现更积极;经济因素对流动人口心理健康影响不显著;流动人口的社会交往程度越高,城市居民对流动人口的社会排斥程度越低,他们的心理健康状况就越好。因此,在关注流动人口时不能只关注经济因素,城市应创造一个更友善的社会环境来接纳流动人口,并提供更多的社会交往空间,使其在城市更健康快乐的生活。

流动人口;心理健康;社会支持;教育水平;结构方程模型

一、引 言

中国改革开放前在一定程度上限制了人口的自由迁徙,20世纪80年代改革开放后,人口开始出现大规模流动,主要从乡土社会流入城市,从西部地区流向东部沿海地区。这群流动人口具体是指离开原户籍所在地以工作生活等为目的而在异地长期居住的人口,他们大多持有农村户籍。中国流动人口规模很难精确统计,主要是因其具有高度的流动性。据2010年中国第六次人口普查数据,中国流动人口总量已高达2.2亿[1]235,实际流动数字要高于调查数据。对这一群体的研究关注焦点之一是其在城市的融入状况,具体涉及了经济融合、文化适应、社会适应、结构融合以及身份认同五个主要维度[2]。对流动人口城市社会融入的研究结论基本趋于一致,即处于城市社会边缘位置,融入程度总体水平偏低[3]。虽然当前户籍改革举步维艰,传统的城乡二元结构依然牢固,但社会仍可以努力做出一些改变以更好地接纳流动人口,比如改善流动人口社会福利以及增加劳动力市场的公平性[4]。当流动人口的经济收入、生活环境和社会福利有所提高后,自然会更愿意迁移[5],从而能更好地实现当前政府提出的新型城镇化目标。

随着中国社会的整体发展以及公众对心理健康的关注,心理健康维度也逐渐被纳入到了流动人口城市融入分析理论框架中[6]。以往研究表明,流动人口由于个体社会地位及社会环境的弱势往往产生一些心理负面影响,当流动人口获得更多的社会支持后,心理健康状况会有所改善[7-8]。事实上,社会支持既可以来自于流动人口身边的社会群体(老乡、邻居、流入地朋友),也可以来自于城市居民对外来人口的整体性接纳程度。前一种社会支持类型往往取决于流动人口的社会交往能力,而后一种社会支持类型来源于更宏大的社会层面,受城市居民对外来流动人口的总体性影响。以往研究经常将这两种社会支持类型混为一谈,流动人口可以通过自身努力去加强与周边邻居、老乡以及流入地朋友的社会交往,却很难改变城市居民的整体性排斥,因此有必要对这两种社会支持类型予以区分。除此之外,流动人口的心理状况往往受到自身因素的影响,其心理状况存在一定的性别差异,但以往实证研究结果并不一致。有研究指出:男性农民工的偏执、敌对和精神病性因子显著高于女性农民工,其心理健康状况较差[9];而另一项研究却表明男性民工心理健康水平高于女性民工[10]。同时,收入和教育水平是影响流动人口内部分化的因素[11]。经济因素对于流动人口的城市融入起到至关重要的作用,但这一因素并不一定能够促进流动人口的心理融入[12],因此有必要进一步研究经济因素和教育因素对流动人口心理状况的影响。总而言之,本研究是利用结构方程模型,从社会支持(社会交往、城市居民对流动人口接纳度)和流动人口自身因素(性别、收入、教育水平)去综合性地研究影响流动人口的心理健康状况的机制。

二、数据信息与模型建构

(一)数据来源及基本信息

本文利用清华大学中国经济社会数据中心“中国城镇化与劳动移民研究成人问卷”的数据信息进行结构方程模型建构,以此了解社会因素和个体因素是如何具体影响流动人口心理健康的。该调查数据为中国大陆地区全国性抽样调查,其中共有4 386份流动人口信息,51.5%为男性,48.5%为女性;流动人口的平均年龄为35.3岁,中位值为33岁,最小的年龄为17岁,最大的年龄为69岁;流动人口平均接受教育的年限为9.54年,中位值为9年,其平均教育水平大致为初中毕业;T检验结果显示:男女流动人口教育水平存在显著差异,女性平均教育年限为9年,男性流动人口平均教育年限为10年;流动人口平均年收入48 953元,中位值为33 600元;T检验结果显示:男女流动人口年收入水平存在显著差异,女性平均年收入为34 919元,男性平均年收入为61 975元;描述性分析显示:流动人口有时候感到情绪压抑的占31.75%、有时候感到害怕的占21.7%、有时候感到悲伤的占18.37%,其中有5.76%的经常感到情绪压抑、3.99%的经常感到害怕、2.93%的经常感到悲伤;流动人口很少与流入地朋友见面聊天或一起活动的比例为16.23%、很少与邻居见面聊天或一起活动的比例为20.74%、很少和老乡见面聊天的比例为26.4%;城市居民肯定不会接纳流动人口做亲戚或通婚的比例为7.44%、肯定不会接纳流动人口参与社区管理的比例为8.23%、肯定不会接纳流动人口作为亲密朋友的比例为2.63%、肯定会接纳流动人口做亲戚或通婚的比例为4.53%;城市居民肯定会接纳流动人口参与社区管理的比例为3.72%、肯定会接纳流动人口作为亲密朋友的比例8.18%。考虑到性别因素对心理健康状况的影响,对变量“感到情绪压抑”、“感到害怕”和“感到悲伤”进行了T检验,结果显示女性和男性心理健康状况存在显著差异,女性心理健康水平低于男性(见表1)。

表1 流动人口心理健康状况性别差异表

注:***表示在0.001水平上显著。

(二)结构方程模型建构

结构方程模型是“一种验证一个或多个自变量与一个或多个因变量之间的一组相互关系的多元分析程式,其中自变量和因变量既可是连续的,也可是离散的”,是一般线性模型的扩展并允许自变量和因变量存在测量误差。结构方程模型分为测量模型和结构模型,前者是关于显在变量和潜在变量的关系,后者是潜在变量之间的关系。

测量模型数学表达式为:

X-Λx+δY-Λy+ε

(1)

其中X为外生指标构成的向量,Λx为外生指标在外生潜变量上的因子负荷矩阵,δ为外生指标的误差项;Y为内生指标构成的向量,Λy为内生指标与内生潜变量之间的关系,是内生指标在内生潜变量上的因子负荷矩阵;ε是内生指标的误差项。

结构模型数学表达式为:

η-Bη+Γξ+ζ

(2)

其中η为内生潜在变量,B表示内生潜在变量之间的关系;ξ为外生潜在变量,Γ为外生潜在变量对内生潜在变量的影响;ζ为结构方程的残差项,即不能被结构方程解释的部分。

本研究从社会支持(社会交往、城市居民对流动人口接纳度)和流动人口自身因素(性别、收入、教育水平)综合性地研究其心理健康状况。综合已有研究对影响流动人口心理健康状况的因素,提出以下主要基本假设:

H1:社会支持程度越高(社会交往程度、城市居民对流动人口接纳度),流动人口心理健康状态就越好。

H2:流动人口经济收入越高,其心理健康状态就越好。

H3:流动人口的教育水平越高,其心理健康水平就越好。

H4:性别因素对流动人口心理健康产生显著性影响。

在原始数据中,收入水平、年龄、教育水平均为连续型测量变量。外生性潜在变量“社会交往程度” 可通过观测变量H06F(与当地朋友见面聊天或一起活动的频率)、H06G(与邻居见面聊天或一起活动的频率)、H06H(与老乡见面聊天或一起活动的频率)来获得信息;外生性潜在变量 “社会排斥程度” 可以通过观测变量H04A(城市市民接纳流动人口做亲戚或通婚的程度)、H04B(城市市民接纳流动人口参与社区管理的程度)、H04C(城市市民接纳流动人口作为亲密朋友的程度)来获得信息;内生性潜在变量 “流动人口心理健康” 可以通过观测变量J13F(感到情绪压抑)、J13J(感到害怕)、J13R(感到悲伤)来获得信息。结构方程模型中涉及的观测变量基本信息见表2。

表2 结构方程模型分析变量基本信息表

为了检测观测变量是否可以很好地反映出一些潜变量,首先进行简单因子分析。根据Kaiser标准,特征值大于1,独特性系数低于0.6参照值,可以将各指标作为一个因子,即潜变量。能够反映社会交往维度的变量指标(H06F、H06G、H06H)、城市居民接纳维度的变量指标(H04A、H04B、H04C)、心理健康维度的变量指标(J13F、J13J、J13R)的因子分析结果均满足建构结构方程的标准(见表3)。

根据已有的大量研究,年龄和教育水平会对经济收入产生一定影响,因此该关系被纳入结构方程模型中。与此同时,考虑到流动人口的教育水平与城市居民对流动人口的接纳度关系,将二者关联纳入到模型中。该结构方程模型建构使用Stata13软件,具体结构方程流程图见图1。

图1 影响流动人口心理健康因素的结构方程图

三、分析讨论

研究流动人口心理健康结构方程模型的卡方值为357.4,P值小于0.05。由于样本量较大(有效样本量为3 800份),卡方值是一个特别容易受到样本大小影响的检验值,因此该检验并不能很好地反应模型的拟合效果。通过其他拟合指数看,RMSEA值为0.030,小于0.05,RMSEA在90%置信度的下限值为0.027,上限值为0.033,因此从RMSEA检测值看该模型拟合效果较好;CFI值为0.963,TLI值为0.97,均接近于1,可见该模型拟合效果较好;SRMR值为0.032,小于0.08。总而言之,以上检测指标显示该模型拟合效果较好。

上述模型中显示的路径系数均是标准化后的值(见图1)。流动人口教育水平与城市居民对其接纳程度息息相关,路径系数为0.2(显著),流动人口教育水平及年龄对其年收入影响均是显著的。总体上看,社会支持(社会交往、城市居民对流动人口接纳度)、流动人口自身因素(收入、教育水平)对其心理影响的路径系数都较低,这一分析结果并不意外,因为影响心理健康的个体和社会因素是多种多样的。此模型中涉及的因素只是影响流动人口心理健康的部分因素,因此统计分析结果显示的路径系数较小是可以理解的。尽管如此,这些系数在很大程度上说明了一些问题,如图1所示:流动人口的社会交往程度对心理健康的路径系数为-0.070(显著),这表明流动人口的社会交往程度越高,其心理状态就越好;城市居民对流动人口的社会排斥程度对心理健康的路径系数为-0.071(显著),表明城市居民越接纳外来流动人口,流动人口的心理健康就会越好;流动人口自身的教育水平对心理健康的路径系数为-0.064(显著),表明流动人口教育水平越高,其自身的心理健康就越好;流动人口年收入对其心理健康路径系数仅为-0.005 1,并且也不显著,可见经济收入因素对流动人口心理健康并未起到显著的积极作用。

进一步对非标准化因子效应进行对比,城市居民接纳潜变量的总效应为-0.039(显著),社会交往潜变量的总效应为-0.224(显著), 教育水平的总效应为-0.006 8(显著),年收入总效应小于0.000 01而且不显著。不论是标准化后的直接路径系数,还是非标准化下的总效应,均可以看出城市居民对流动人口的社会排斥程度、流动人口社会交往程度以及流动人口教育水平对流动人口的心理健康影响远高于经济收入因素。上文提及的假设H1和H3成立,但是假设H2并不成立。

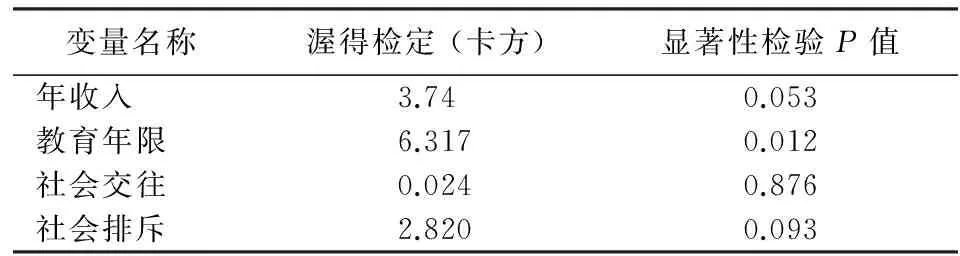

为了进一步了解男性与女性之间有无结构性差别,对初始模型进行分组分析。在分组分析时,潜变量的测量指标被控制为男女无性别差异。分组模型拟合情况是男性(有效样本量为1 994份)SRMR值为0.034,女性(有效样本量为1 806份)SRMR值为0.040,男性和女性CD值均为0. 932,这些检测指标表明分组后的模型拟合效果在可接受范围内。在此基础上,进一步分析男性与女性是否存在结构性差异,结果显示教育水平对流动人口心理状况的影响存在结构性显著性差异,但经济因素、社会交往程度和城市居民接纳度对流动人口心理健康程度影响无显著结构性差异(见表4)。

表4 影响心理健康因素结构性差异检测表

对男性流动人口和女性流动人口按照图1所示结构方程流程分别进行模拟,进而对比结构方程中影响流动人口心理健康的因素总效应(非标准化)和因子路径系数(标准化)(见表5)。分析结果和上述检测结论一致,男性和女性流动人口的主要差异体现在教育年限变量上。对于男性流动人口而言,教育对其心理健康影响是不显著的,而对于女性流动人口而言,教育因素对其心理健康影响在0.01的显著性水平上显著。前文已阐述了男女流动人口的教育水平本身也存在显著性差异,但不管如何,这一分析结果进一步确认了不论是针对男性流动人口还是女性流动人口,流动人口的心理健康均受到城市居民接纳度以及社会交往程度的显著影响。

表5 影响心理健康因素的结构性差异对比表

注:**表示在0.01水平上显著,*表示在0.05水平上显著。

四、总 结

利用清华大学中国经济社会数据中心提供的“中国城镇化与劳动移民研究成人问卷”的数据信息进行结构方程模型建构,以此了解个体因素和社会因素是如何具体影响流动人口心理健康的。从影响流动人口心理健康的自身因素看,性别对流动人口心理健康起到显著影响。女性流动人口心理健康状况相对于男性而言要差些,这与以往部分文献研究结果一致;在结构方程模型中,性别对教育因素与心理健康状态的结构性关系产生了显著影响,但在经济、社会交往和城市居民接纳度层面不存在显著性结构差异。总体上看,教育因素对流动人口心理健康状态影响显著,教育水平较高的流动人口心理状态会更积极。但当笔者区分性别分析时,教育因素对男性流动人口心理健康状态影响并不显著,但对女性流动人口心理健康方面却起到了显著影响。因此,相对于男性流动人口而言,教育因素对女性流动人口心理健康的影响更为明显。为何出现这种性别结构性差异仍有待于进一步研究;经济因素对流动人口心理健康程度的影响作用是不显著的,因此当关注城市流动人口的心理健康时应摒弃“唯经济论”的思路,流动人口挣钱越多并不意味着就必然能够改善他们的心理健康。

从社会因素看,研究结果论证了两种社会支持类型对流动人口心理健康影响的重要性:第一种是社会支持程度越高(流动人口与老乡、邻居以及流入地朋友的社会交往),流动人口的心理负面情绪就越弱。流动人口在缺失城市正式制度保障的情况下,亲缘、地缘以及业缘等社会关系可以给其提供一定的社会依赖[13]。与老乡、邻居以及流入地朋友的社会交往,往往是流动人口宣泄生活不满的一种有效途径,加强与周边亲朋好友的社会交往有助于流动人口的心理健康。与此同时,可以看到(见图1),流动人口对老乡和流入地朋友的路径系数为0.7,而对邻居的路径系数仅为0.5,这一点反映出城市社会交往过程中邻里关系的相对陌生感,这是与乡村社会有着本质差异的。第二种是社会支持(城市居民对流动人口的接纳性)与心理健康的关系表明,城市居民对流动人口的社会排斥程度越高,流动人口心理状态就差。城市居民往往认为农村文化是落后的,对流动人口有着一定的歧视性[14]。当流动人口受到城市居民的排斥时,就越有可能产生消极心理状态。

中国城镇化过程中城市居民对流动人口的态度是相当矛盾的:一方面,既希望流动人口可以持续性地为城市提供劳动力;另一方面,却又对流动人口进行各种制度性和非制度性的排斥。城市社会应创造一个更友善的社会环境来接纳流动人口,给流动人口提供更多的社会交往空间和支持,使其在城市得以更健康快乐的生活。否则,从长远看,大规模流动人口消极心理状态很可能给社会长治久安埋下隐患。最后,本文的实证分析还有待进一步推进。对流动人口的社会交往程度,城市居民对流动人口的社会排斥程度以及流动人口心理健康状况的测量指标,仍有待进一步系统化完善。

[1]国家人口和计划生育委员会流动人口服务管理司. 中国流动人口发展报告[M]. 北京: 中国人口出版社, 2011.

[2]周皓. 流动人口社会融合的测量及理论思考[J]. 人口研究, 2012(3).

[3]陈云松, 张翼. 城镇化的不平等效应与社会融合[J]. 中国社会科学, 2015(6).

[4]张坤. 中国农村人口流动的影响因素与实施对策——基于推拉理论的托达罗修正模型[J]. 统计与信息论坛, 2014(7).

[5]陈纪波,王桂芝,陆金帅,等. 基于SEM模型的流动人口迁移意愿研究[J]. 统计与信息论坛, 2013(10).

[6]岳经纶,李晓燕. 社区视角下的流动人口健康意识与健康服务利用——基于珠三角的研究[J]. 公共管理学报, 2014(4).

[7]王文卿,潘绥铭. 人口流动对健康的影响[J]. 西北人口, 2008(4).

[8]刘越,林朝镇,黄慧娟,等. 流动人口人格特征和社会支持对心理健康影响[J]. 中国公共卫生, 2011(4).

[9]胡荣华,葛明贵. 对408名城市农民工心理健康状况的调查[J]. 中国卫生事业管理, 2008(3).

[10]孙崇勇. 东北地区民工心理卫生状况的调查与分析[J]. 中国健康心理学杂志, 2007(5).

[11]何军. 代际差异视角下农民工城市融入的影响因素分析——基于分位数回归方法[J].中国农村经济, 2011(6).

[12]李培林, 田丰. 中国农民工社会融入的代际比较[J].社会, 2012(5).

[13]沈原. 社会转型与工人阶级的再形成[J]. 社会学研究, 2006(2).

[14]宋林飞. 城市移民的文化矛盾与社会安全[J]. 江苏社会科学,2005(5).

(责任编辑:郭诗梦)

Structural Equation Model Analysis of Mental Health Among Floating Population in Urban Cities

CAO Qian1,2

(1. Sociology Department, Tsinghua University, Beijing 100084, China;2. Sociology Department, Xinjiang University, Urumqi 830047, China)

Based on data of 'Adult Questionnaire of Chinese Urbanisation and Labor Migration Research' of Tsinghua University, this paper aims to see how social and personal factors affect mental health among floating population with structural equation modelling. Research results show that female floating population has worse mental health than male. Higher educational levels can significantly improve mental health, particularly to female floating population. The economic factor does not represent any significant influence on mental health. More social communication and less social exclusion from urban citizens can significantly improve mental health among floating population. It suggests that we cannot only focus on economic factor when it comes to floating population. Urban cities essentially need to create a friendlier social environment to accept floating population and offer them with more social communication space to enhance their mental health situations.

floating population; mental health; social support; education; structural equation model

2016-03-10;修复日期:2016-07-15

国家社会科学基金重点项目《中国社会阶层结构演变趋势研究》的阶段性成果(10ASH002)

曹谦,男,江苏南通人,博士生,讲师,研究方向:社会分层,移民研究。

C924.24

A

1007-3116(2016)10-0070-06