基于改进引力模型的镇域村镇等级体系定量化研究

2016-10-31刘耀林范建彬李楚琪侯贺平刘艳芳

刘耀林,范建彬*,李楚琪,侯贺平,刘艳芳

(1. 武汉大学资源与环境科学学院/地理信息系统教育部重点实验室/地理空间信息技术协同创新中心,湖北 武汉 430079;2. 华南农业大学公共管理学院,广东 广州 510642)

基于改进引力模型的镇域村镇等级体系定量化研究

刘耀林1,范建彬1*,李楚琪2,侯贺平1,刘艳芳1

(1. 武汉大学资源与环境科学学院/地理信息系统教育部重点实验室/地理空间信息技术协同创新中心,湖北 武汉 430079;2. 华南农业大学公共管理学院,广东 广州 510642)

基于改进的引力模型,以湖北省浠水县散花镇为研究对象,分析散花镇43个行政村的空间相互作用格局,依据村镇网络的潜力指数和节点度定量化划分村镇等级体系,探讨其发展策略。结果表明,散花镇形成西南区域、省道S201沿线和东部区域3个显著分异的区域。西南区域行政村综合实力为71.92、可达性为19.39 min,优于镇域均值,其潜力指数和节点度多为I等,村村联系紧密,是村镇网络的中心;省道S201沿线行政村综合实力为66.44,潜力指数略低,为II等,但受益于良好的交通区位,可达性为19.20 min、节点度多为I等,村村联系广泛;东部区域实力弱,行政村综合实力为54.06,交通落后,可达性仅为27.23 min,潜力指数和节点度多为III等,村村联系松散,处于村镇网络的边缘。据此,根据潜力指数和节点度并从村镇网络结构与功能优化的角度将散花镇村镇等级体系划分为城镇/集镇、中心村、发展村和一般村。其中,城镇和集镇应加强产业合理布局和基础设施建设,体现辐射带动作用,优化村镇网络联系;中心村要合理规划工农业,强化与城镇和集镇等经济中心的空间联系,推进城乡统筹发展;发展村要考虑到其区位和资源禀赋条件,因地制宜确定发展方向;一般村着重发展现代农业,推动农业产业化与规模化发展。研究丰富了村镇等级体系规划的理论,对优化城乡资源配置、统筹城乡发展具有指导意义。

村镇规划;等级体系;空间相互作用;引力模型;散花镇

刘耀林, 范建彬, 李楚琪, 侯贺平, 刘艳芳. 基于改进引力模型的镇域村镇等级体系定量化研究[J]. 农业现代化研究, 2016,37(1): 158-165.

Liu Y L, Fan J B, Li C Q, Hou H P, Liu Y F. Town-based quantitative analysis of the town-and-village hierarchy system using an improved gravity model[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(1): 158-165.

改革开放以来,国家和地方较多关注城市和城镇的规划、建设与发展,而对农村地区的规划与建设则关注较少[1]。农村地区规划的缺乏导致了一系列的“农村病”,农村地区村庄建设各行其是,居民点星罗棋布;同时,农村地区基础设施建设水平低下、公共服务设施布局不合理,导致农村地区生产生活不方便、缺乏信息交流和投资环境[2-3]。目前我国正处于统筹城乡一体化发展的新阶段,重视农村地区的规划,形成科学合理的村镇等级体系,有助于合理优化人口、产业和基础设施等资源要素在城乡地域的空间布局,从而促进农村地区的发展,实现与城镇发展的良性互动[4-6]。

国内有诸多学者从不同角度出发研究如何合理确定村镇等级体系[7-12]。近年来逐渐有学者从空间相互作用、网络形态结构等视角研究村镇等级体系。覃永晖等[13]通过构建“镇村体系引力强度模型”对村镇等级体系的网络化规划进行了实证研究;惠怡安等[14]则基于人际联系数据运用社会网络分析法对村镇体系网络的空间结构进行了深入分析。农村地区各经济体间相互联系形成的网络形态被认为是一种重要的地域空间结构特征,对优化城乡资源配置、促进城乡互动发展具有重要作用[15-16]。现有研究在使用模型测度村镇空间相互作用、构建村镇网络时,在模型的质量参数和距离参数的表征上普遍单一化,不能科学全面地反映地区的综合特征[13,17]。此外,从行政村尺度的空间相互作用视角研究村镇等级体系的仍较少。行政村是构成镇域村镇网络的基本单元,是新农村建设的前沿阵地。科学认识和合理确定行政村在村镇等级体系中的地位和功能是推进城乡一体化、统筹城乡发展的核心问题[18-19]。因此从行政村尺度进行村镇等级体系研究具有重要的现实意义。

基于此,为使引力模型的测度结果能更加科学地反映实际,本研究从质量参数和距离参数的表征形式入手对引力模型进行改进;质量参数在建立行政村综合实力评价指标体系的基础上,采用行政村综合实力进行表征;距离参数则采用空间可达性进行表征,将距离测度形式从空间尺度转为时间尺度,对通行难度加以考虑和量化。据此改进后,以湖北省浠水县散花镇为研究对象,运用改进的引力模型测度镇域内各行政村之间的空间相互作用,根据测度结果并结合实际,合理确定村镇等级体系,并对各等级行政村的发展策略进行探讨。

1 研究区概况

散花镇位于长江中游北岸、黄—鄂—黄经济圈中部和浠水县南部,与工业强市黄石隔江相望(图1)。2012年末,该镇面积135.6 km2,辖46个行政村,人口88 040人,非农业人口6 773人,地区生产总值79.3亿元,农民人均纯收入8 022元。散花镇区位优越、水陆交通便利,境内有长江水道21 km,黄石长江公路大桥与鄂东长江公路大桥横跨其上;黄黄高速、大广高速与省道S201在境内交汇。散花镇作为鄂东滨江新区的核心开发区,正处于加速发展的阶段,合理认识村镇等级体系对优化资源配置、促进区域协调发展具有重要意义。本研究除3个国营农林场不在讨论之列外,共有43个行政村评价单元。

2 研究方法

2.1 数据来源

本研究社会经济统计数据来源于《浠水县情2013》;土地利用现状数据来源于浠水县第二次土地调查成果(1∶10 000);农村公路来源于土地调查成果,等级公路来源于湖北省土地整治规划(2011-2020)数据库(1∶500 000);公共设施点的POI(point of interest)数据来源于百度LBS开放平台,通过Place API V2.0获取,数据经处理后转为WGS1984坐标系,误差在2 m范围内;高程数据来源于中国科学院地理空间数据云平台提供的30 m分辨率的ASTER GDEM V2数据集。

图1 研究区位置图Fig. 1 Location of study area

2.2 引力模型及其改进

引力模型是以万有引力公式为原型并基于距离衰减原理的数理模型,可用于测度两区域之间空间相互作用强度的大小[20]。基本形式为:

式中:Eij为区域i与区域j之间的空间相互作用强度(引力值);mi、mj分别为区域i和区域j的质量;dijb为区域i与区域j之间距离的b次方,b为距离的摩擦系数,参考有关研究[20],b取值为2;k为引力系数,在横向比较中可以约去,对结果无实质性影响,故取值为1。

现有研究中,通常以区域的总人口、地区生产总值等单一指标表征区域的质量,以欧式距离表征距离[13,17]。区域是自然、社会和经济等要素相互作用形成的复杂系统,且各要素之间在数量和质量上存在较大的差异,单一化的指标难以准确全面地刻画其综合特征。同时,欧式距离单纯考虑空间直线距离,对影响两区域之间通行难度的交通、地形等条件未作考虑,在反映两区域之间通行的真实成本方面存在一定的片面性。因此,需要对引力模型中的质量参数和距离参数的表征形式进行改进。首先从经济发展、区位条件、生产条件、生活条件和生态条件等5个方面建立行政村综合实力评价指标体系测度各行政村综合实力,作为质量的表征;其次,借助于空间可达性将距离这一空间度量概念转变为时间成本概念,以两区域之间的最小时间成本作为距离的表征。

在利用改进引力模型计算得到引力值的基础上,进一步计算潜力指数和节点度。潜力指数是某行政村与镇域内所有行政村之间的引力值之和,反映了该行政村在镇域内的集聚能力[21]。节点度是某行政村与镇域内所有行政村之间强联系的数量,反映了该行政村在村镇网络中的重要程度[22]。

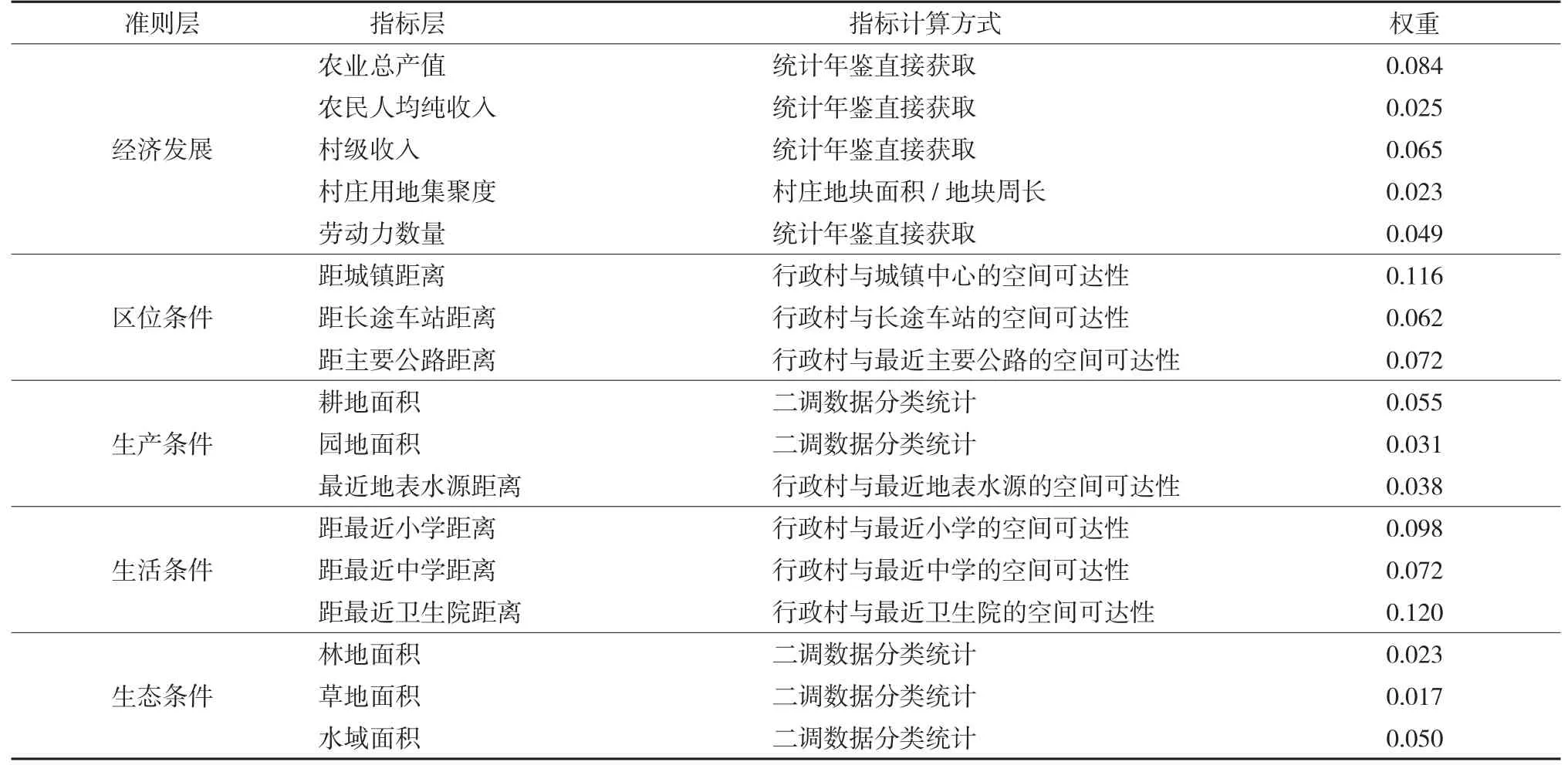

2.3 行政村综合实力指标体系构建与权重确定

行政村综合实力评价指标体系见表1。经济发展刻画了行政村的经济实力,经济实力强的行政村既能积极接受中心城镇的辐射作用,又能通过自身发展带动周边村落的发展;区位条件表示行政村在区域中所处的位置,优越的区位条件有利于行政村便利地获取信息和资源,促进生产和生活水平的提高;生产条件反映了行政村的农业生产资源禀赋,代表行政村农业生产的基础;生活条件考虑的是行政村与教育设施和医疗设施的空间可达性,体现了行政村生活条件的便捷程度;生态条件表示行政村的生态质量,生态质量较好的行政村在维持生态系统稳定性方面的能力更强。

本研究使用层次分析法确定指标权重,并对结果进行了一致性检验,统计值均远小于0.1,符合检验要求。随后,使用极差变换法对指标进行标准化处理,消除量纲,加权求和计算行政村综合实力。

2.4 空间可达性分析方法

空间可达性是指物体从空间的一点到达另一点的便捷程度或所消耗的成本,常用时间成本或经济成本表示[23]。常用的测度方法有网络分析法和栅格分析法[24]。由于镇域路网密度较低,且各节点间干线联系不完整,因此本研究采用栅格分析法。

在测度空间可达性前,首先需要确定不同地类通行单位距离的时间成本。参考有关研究[25],以《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2007)为依据,将地类分为I、II、III、IV 4类。I类是交通运输用地(不含铁路用地、街巷用地、机场用地、港口码头用地和管道运输用地),参考《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)并结合当地实际,细分为高速公路、省道和农村道路(该镇无国道和县道过境)。考虑到高速公路属于封闭道路,且一般在农村没有出入口,因此设置为不可通行;省道通行速度设置为50 km/h,农村道路为15 km/h。II类为水域及水利设施用地,设置为不可通行。III类是耕地、园地、林地、草地和其他土地,通行速度设置为5 km/h。IV类是商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、城镇村及工矿用地和交通运输用地中的铁路用地、街巷用地、机场用地、港口码头用地、管道运输用地等,通行速度设置为15 km/h。

表1 行政村综合实力指标体系及权重Table1 Indicator system of comprehensive strength of administrative village and weight

借助ARCGIS 10.2的路径距离工具(path distance)测度空间可达性,步骤为:1)提取土地利用现状数据库中各地类数据,分别赋予单位距离通行时间成本后进行重分类,生成时间成本栅格,兼顾精度与计算效率,栅格分辨率为30 m;2)借助路径距离工具,以各行政村为源,高程为修正因素,计算得到各行政村的时间成本格局图;3)基于Python编程实现两两行政村之间时间成本的提取,得到空间可达性矩阵。

3 结果与分析

3.1 散花镇行政村空间相互作用的结构特征

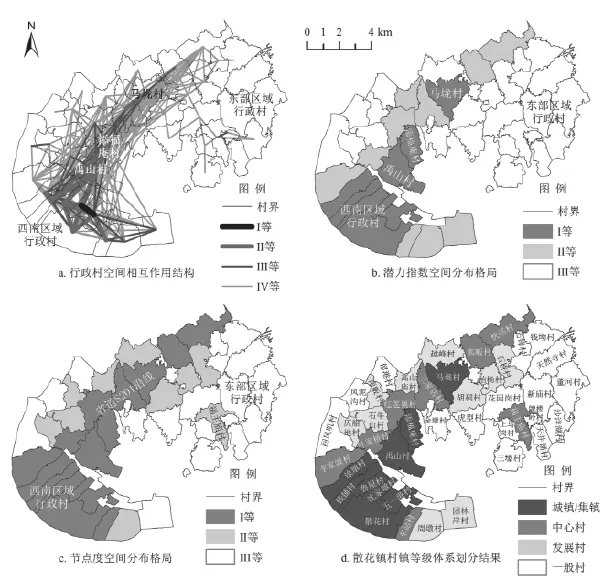

将行政村抽象为节点,行政村间的空间相互作用抽象为连接边,以引力值的均值22.59作为强联系与弱联系的分界线,并运用自然断点法将强联系由高到低划为I、II、III、IV 4个等级,得到散花镇的行政村空间相互作用结构图(图2a)。

散花镇行政村空间相互作用具有明显的空间分异。首先,西南区域行政村的空间相互作用最强,村村联系最为紧密。I等、II等和III等连接边主要分布在西南区域,分别有1条、13条和31条,在西南区域构成一个联系紧密的局部村镇网络,并向中部区域延伸,与位处中部的马垅村、禹山村和添福庵村存在较强的联系。西南区域行政村的综合实力平均为71.92、时间成本平均为19.39 min,均优于镇域均值;马垅村是综合实力较强的传统集镇,禹山村和添福庵村是靠近镇域经济中心的行政村,均具备良好的交通条件,因此它们在镇域村镇网络中具有较强的集聚能力和较高的重要性。

其次,省道S201沿线行政村空间相互作用较强,村村联系较为紧密。该区域多为IV等连接边,共有170条。省道S201沿线行政村综合实力平均为66.44,略高于镇域均值(62.81),但时间成本平均为19.20 min,优于镇域均值(22.96 min),且优于西南区域的19.39 min,但总体而言次于西南区域。

最后,东部区域行政村空间相互作用最弱,村村联系最为松散。东部区域行政村综合实力平均为54.06,时间成本平均为27.23 min,劣于镇域均值,与西南区域和省道S201沿线的行政村存在较大的差距;此外,东部区域地形起伏度相对较高,平均为25.26 m,而西南和中部区域平均为20.70 m。因此东部区域行政村在镇域村镇网络中居于边缘位置。

3.2 散花镇行政村空间相互作用的质量特征

用潜力指数和节点度来表征行政村空间相互作用的质量特征。

1)潜力指数。行政村的潜力指数越高,意味着该行政村与镇域内其他行政村之间的相互作用越强、联系越紧密,在镇域内具有更强的集聚能力。采用自然断点法将潜力指数由高到低分为I(1342.61-4173.46)、II(620.51-1342.60)、III(155.69-620.50)3个等级(图2b)。

图2 散花镇行政村空间相互作用格局与村镇等级体系划分Fig. 2 Patterns of spatial interaction among the administrative villages (a-c) and the town-and-village hierarchy (d) of the Sanhua Town

首先,I等潜力指数的行政村主要分布在西南区域,以及邻近西南区域的禹山村与添福庵村和传统集镇马垅村。西南区域是散花镇的经济中心,马垅村具有良好的发展基础,与邻近经济中心的禹山村和添福庵村均是浠水县城镇规划中的重点规划区域,在镇域中具有最强的集聚能力。

其次,II等潜力指数的行政村分布在省道S201沿线,良好的交通区位为其接受城镇发展辐射和吸引农村要素集聚提供了有利条件。

最后,III等潜力指数的行政村较多分布在东部区域和中部边缘,该部分行政村既与经济中心距离较远,也缺乏有利的交通条件,在镇域内处于不利的位置。可以发现,临近经济中心和交通干道为高潜力指数的行政村的发育和发展提供了有利条件。

2)节点度。行政村的节点度越高,意味着该行政村在村镇网络中的重要性就越高,越接近于网络的中心位置,反之则居于边缘地位。采用自然断点法将节点度由高到低分为I(12-24)、II(5-11)、III(0-4)3个等级(图2c)。

首先,I等节点度的行政村分布在西南区域和省道S201沿线,且沿线行政村的节点度(平均为19.86)普遍高于西南区域(平均为17.86)。较高的综合实力与便利的交通条件使得西南区域和省道S201沿线的行政村与镇域内所有行政村之间有最多的强联系,而沿线行政村由于地处镇域中部,在空间可达性上最具优势,因此在节点度上优于西南区域。

其次,省道S201沿线与非沿线的行政村之间的节点度存在较大差异。沿线行政村多为I等,节点度平均为19.86,省道S201外围的非沿线行政村多为II等,节点度平均为8.50,其余距离省道S201较远的普遍为III等,节点度平均为2.24,彼此之间存在较大的落差。

最后,东部区域行政村的节点度普遍为III等,表现出联系松散的特点,仅福主庙村与周边行政村之间有较多强联系,其节点度为II等。不难发现,交通干道是构建村镇网络的基本骨架,是村村联系的重要通道。

3.3 散花镇村镇等级体系划分

行政村在村镇体系中所处的等级应受到该行政村在村镇网络中所处地位的重要影响,即受该行政村与镇域内其他行政村联系的深度(潜力指数)和广度(节点度)的影响。因此,以潜力指数和节点度作为村镇等级体系划分的依据,按潜力指数和节点度的不同等级两两组合确定镇域内各行政村在村镇等级体系中应处的等级。

潜力指数和节点度均为I等的行政村,在村镇网络中居于中心地位,与镇域内其他行政村联系广泛而紧密,且有很强的吸引集聚的能力,通常将其划为村镇等级体系中的城镇或集镇。潜力指数和节点度等级为(I,II)或(II,I)组合的行政村,虽然在整体网络中居于次中心的地位,但在局部网络中居于中心地位,与一定范围内的行政村之间联系紧密,具有较强的集聚能力,该类行政村可划分为村镇等级体系中的中心村。组合为(II,II)、(II,III)或(III,II)的行政村,在村镇网络中居于从属地位,但在局部网络中仍有较为重要的作用,与局部行政村之间联系较为紧密,增强这一类行政村空间相互作用的广度和深度对优化局部和整体网络都具有重要的意义,因此将其作为村镇等级体系中的发展村。潜力指数和节点度均为III等的行政村,与其他行政村之间的空间联系最为松散,在网络中居于边缘地位,将其作为村镇等级体系中的一般村。由于本研究不存在跨等级组合的情形,因此对(I、III)和(III,I)两种组合类型未作考虑。基于上述分类依据,具体划分43个行政村的等级类型(表2、图2d)。

表2 散花镇村镇等级体系划分结果Table2 Hierarchical structure of the town-and-village system in the Sanhua Town

3.4 散花镇村镇体系发展策略探讨

1)城镇和集镇在村镇等级体系中为最高等级,在村镇网络中居于中心地位,对镇域经济发展、产业集聚和设施布局都有非常重要的影响。鲁屋村、钱铺村、散花村、沈家墩村、涂墩村、五一港村、禹山村和添福庵村等8个行政村是散花镇建设鄂东滨江新区的核心板块,建设用地连成一体,社会经济联系紧密,宜将其作为城镇。对于城镇,应加强其作为镇域经济中心的地位,通过产业合理布局和基础设施建设来加强城镇对镇域内各行政村的辐射带动作用,增强镇内村镇网络的质量。中部区域的马垅村原为传统集镇,在村镇等级体系中仍作为集镇。对于集镇,应注重发挥其服务职能,在生产和生活上服务好中部区域和东部区域行政村的需要,特别是加强集镇对东部区域行政村的辐射影响作用,重视对东部区域与集镇联系通道的建设,加强两地联系,优化东部区域松散耦合的村镇网络。

2)中心村主要沿省道S201分布,是镇域内综合条件较好的农村聚落,共有车站村、郭畈村、红莲巢村、快活村、李家渡村、三家店村、叶家桥村和福主庙村等8个行政村被划为中心村。中心村深受城镇经济发展辐射的影响,同时在其自身发展过程中又能对周边行政村发挥带动作用。中心村作为城与乡连接的中间环节,一方面能集聚各类农村要素,另一方面能促使产业在城乡之间进行转移,对促进城乡一体化发展具有重要作用[19]。因此应采取多种手段来促进中心村的发展,规划上注重产业落地、基建上注重道路建设、政策上加强三农扶持、土地上进行综合整治,因地制宜,合理规划工农业,增强其在局部网络中的中心地位,并强化与城镇和集镇等经济中心的空间联系,推进城乡统筹发展。

3)柏杨村、高山庙村、胡祠村、南畈村、石牛山村、石桥村、团林岸村、越峰村、仄船地村、周墩村等10个行政村被划为发展村。发展村在村镇局部网络中居于中心村的从属地位,其与中心村之间空间联系质量的强弱对局部网络结构有重要影响,同时,发展村在中心村对一般村的辐射影响中发挥桥梁作用。发展村要因地制宜确定发展方向,西南区域和中部区域沿江分布的发展村要充分考虑城镇化和滨江新区发展扩张的影响,为走工业化的道路做好铺垫;东部区域的发展村考虑到其区位和资源禀赋条件,宜发展现代农业,推行农业产业化。

4)一般村在村镇网络中居于边缘的地位,主要位于东部区域,布局集中。一般村区位较差、基建落后、发展缓慢,内部联系和外部联系都较弱。一般村的耕地资源和水资源均较为丰富,宜着重发展农业,引入现代农业,推动农业产业化与规模化发展。此外,着力构建和优化东部区域局部村镇网络也是一个重要内容,一方面是要加强与集镇的交通联系和经济联系;另一方面是要在区域内选择一两个综合实力较强、辐射能力较大的行政村,将其作为区域的中心村,通过政策倾斜和资金支持带动其发展,从而形成局部村镇网络的新中心,增强局部村镇网络的空间联系质量。福主庙村在东部区域中综合实力较强,潜力指数相对较大,与周围行政村之间有较多的强联系,因此将其从发展村调整为中心村对促进东部区域发展、优化局部网络具有积极意义。

4 结论

本研究提出从空间相互作用视角定量化研究村镇等级体系,将行政村从独立个体的思维范式中解放出来,将其放到相互作用和联系的村镇网络中,作为网络中的节点,考虑不同节点在网络中所处的地位和所能发挥的作用来进行村镇等级体系规划,进一步丰富和完善村镇等级体系规划的理论与方法。

本研究提出合理的空间相互作用强度测度模型是构建村镇网络的前提,因此对引力模型的质量参数和距离参数的表征形式均做了改进。质量参数采用行政村综合实力表征,距离参数则采用空间可达性表征。改进后,构建的村镇网络与直观认识基本相符,散花镇43个行政村显著分异为西南区域、省道S201沿线和东部区域3个组团。其中,西南区域行政村综合实力为71.92、可达性为19.39 min,潜力指数和节点度多为I等,为镇域最佳,村村联系紧密,是村镇网络的中心;省道S201沿线行政村综合实力为66.44,潜力指数略低,为II等,但受益于良好的交通区位,可达性为19.20 min、节点度多为I等,村村联系广泛;东部区域实力弱,交通不便,其行政村综合实力为54.06,可达性仅为27.23 min,潜力指数和节点度多为III等,村村联系最为松散。这种分异,与经济发展、资源禀赋和交通区位紧密相关,在村镇网络中具体体现为不同的行政村节点具有不同的重要性,在联系的广度和深度上存在差异。在村镇网络中的不同地位,也决定了不同行政村在要素吸纳、信息传递和经济影响辐射等方面的能力不同,这种能力上的差异是本研究进行村镇等级体系划分的依据。也正是考虑到不同等级行政村的能力差异,立足于网络结构改善、网络功能优化的视角提出了兼顾各层次发展需求、促进镇域村镇体系协同发展的策略。

国家提出要统筹城乡发展,要平衡好城镇和农村在社会经济发展中的关系。本研究提出从空间相互作用视角出发对镇域村镇等级体系进行整体规划,有助于更好地平衡不同节点的关系和整合可供发展的资源要素,使资源效应最大化和网络结构最优化,促进村镇协同进步和城乡统筹发展。

[1] 邓毛颖, 蒋万芳. 大都市郊县村镇体系规划研究——以广州增城市为例[J]. 规划师, 2012, 28(5): 19-24.

Deng M Y, Jiang W F. Metropolitian area town and village system planning research: A case study in Zengcheng, Guangzhou, China[J]. Planners, 2012, 28(5): 19-24.

[2] 王士兰, 陈前虎. 浙江沿海地区中心村建设规划的思考——以温岭市为实例[J]. 城市规划, 2001, 25(8): 62-64.

Wang S L, Chen Q H. The consideration on the planning for the central villages along the coastal areas in Zhejiang Province[J]. City Planning Review, 2001, 25(8): 62-64.

[3] 陆大道. 区域发展及其空间结构[M]. 北京:科学出版社, 1995. Lu D D. Regional Development and its Spatial Structure[M]. Beijing: Science Press, 1995.

[4] 吴智刚, 张鹏涛, 赵耀龙, 等. 村镇区域空间规划技术集成与应用平台的设计与开发[J]. 华南师范大学学报(自然科学版),2015, 47(5): 126-133.

Wu Z G, Zhang P T, Zhao Y L, et al. The design and development of technologies integration and application platform of village-town regional spatial planning (VTRSP)[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2015, 47(5): 126-133.

[5] Gelan A. Trade liberalisation and urban-rural linkages: A CGE analysis for Ethiopia[J]. Journal of Policy Modeling, 2002, 24(7/8): 707-738.

[6] Lin G C S. Transportation and metropolitan development in China’s Pearl River Delta: The experience of Panyu[J]. Habitat International,1999, 23(2): 249-270.

[7] 赵瑜嘉, 毛熙彦, 贺灿飞. 村镇体系规划方法研究——以重庆市潼南县崇龛镇为例[J]. 农业现代化研究, 2014, 35(6): 786-792.

Zhao Y J, Mao X Y, He C F. Methods study in township system planning: A case study of Chongkan in Chongqing, China[J]. Research of Agricultural Modernization, 2014, 35(6): 786-792.

[8] 张旺锋, 张永姣. 基于农村土地流转视角的县域村镇体系规划探讨——以临泽县为例[J]. 西北师范大学学报(自然科学版),2012, 48(2): 115-120.

Zhang W F, Zhang Y J. Research on county-level town planningsystem based on rural land transfer perspective: A case study of Linze County[J]. Journal of Northwest Normal University (Natural Science), 2012, 48(2): 115-120.

[9] 陶小兰. 城乡统筹发展背景下县域镇村体系规划探讨——以广西扶绥县为例[J]. 规划师, 2012, 28(5): 25-29.

Tao X L. County level town and village system planning under urban rural integrate development background: A case study of Fusui in Guangxi, China[J]. Planners, 2012, 28(5): 25-29.

[10] 刘继斌, 杨青山, 杜雪, 等. 经济欠发达地区县域村镇体系规划编制研究——以蛟河市为例[J]. 经济地理, 2011, 31(10): 1655-1659.

Liu J B, Yang Q S, Du X, et al. Hierarchical plan for town and village in economically underdeveloped areas: A case of Jiaohe City[J]. Economic Geography, 2011, 31(10): 1655-1659.

[11] 徐克帅, 刘彦随. 统筹城乡发展导向的中心村镇建设理论思考[J]. 地域研究与开发, 2011, 30(5): 7-11.

Xu K S, Liu Y S. Theories and a critical review on central village construction under urban and rural harmonious development[J]. Areal Research and Development, 2011, 30(5): 7-11.

[12] 刘彦随, 陈聪, 李玉恒. 中国新型城镇化村镇建设格局研究[J].地域研究与开发, 2014, 33(6): 1-6.

Liu Y S, Chen C, Li Y H. The town-villages construction pattern under new-type urbanization in China[J]. Areal Research and Development, 2014, 33(6): 1-6.

[13] 覃永晖, 彭保发, 王晶. 镇村体系网络化规划研究——以常德市桃源县木塘垸乡为例[J]. 经济地理, 2014, 34(9): 56-62.

Qin Y H, Peng B F, Wang J. The networked town-and-village system: A case study on Mutangyuan Town, Taoyuan County,Changde City[J]. Economic Geography, 2014, 34(9): 56-62.

[14] 惠怡安, 和钟, 马恩朴, 等. 基于社会网络的黄土丘陵沟壑区镇村体系认识——以延安市延长县安沟乡为例[J]. 人文地理,2014, 29(1): 108-112.

Hui Y A, He Z, Ma E P, et al. Study on the town-and-village system based on interpersonal contact in loess hilly-gully region: A case study in Angou Town, Yanchang County, Yan’an[J]. Human Geography, 2014, 29(1): 108-112.

[15] 罗雅丽, 张常新, 刘卫东, 等. 镇村空间结构重构相关理论研究述评[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(4): 48-53.

Luo Y L, Zhang C X, Liu W D, et al. Review on relevant theoretical study of town-village spatial structure reconstruction[J]. Areal Research and Development, 2015, 34(4): 48-53.

[16] 曾菊新. 现代城乡网络化发展模式[M]. 北京:科学出版社,2001.

Zeng J X. Research on Mode of Networking Development of Modern Urban and Rural Area[M]. Beijing: Science Press, 2001.

[17] 焦鹏飞, 张凤荣, 李灿, 等. 基于引力模型的县域中心村空间布局分析——以山西省长治县为例[J]. 资源科学, 2014, 36(1): 45-54.

Jiao P F, Zhang F R, Li C, et al. The spatial organization of central villages in Changzhi County based on the gravity model[J]. Resources Science, 2014, 36(1): 45-54.

[18] 朱凯, 朱秋诗, 张一凡. 县域城乡一体化规划:空间与功能组织优化路径探讨[J]. 规划师, 2014, 30(5): 83-88.

Zhu K, Zhu Q S, Zhang Y F. Spatial and functional improvement in county region integrate planning[J]. Planners, 2014, 30(5): 83-88.

[19] 徐全勇. 中心村建设理论与我国中心村建设的探讨[J]. 农业现代化研究, 2005, 26(1): 48-52.

Xu Q Y. Theory of foreign key settlement and restructuring of key settlement in China[J]. Research of Agricultural Modernization,2005, 26(1): 48-52.

[20] 杨立, 郝晋珉, 王绍磊, 等. 基于空间相互作用的农村居民点用地空间结构优化[J]. 农业工程学报, 2011, 27(10): 308-315.

Yang L, Hao J M, Wang S L, et al. Spatial structure optimization of rural residential land based on spatial interaction[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2011, 27(10): 308-315.

[21] 吴茵, 李满春, 毛亮. GIS支持的县域城镇体系空间结构定量分析——以浙江省临安市为例[J]. 地理与地理信息科学, 2006,22(2): 73-77.

Wu Y, Li M C, Mao L. Quantitative analysis on the spatial structure of town system in county-scope supported by GIS: A case study in Lin'an County, Zhejiang Province[J]. Geography and Geo-Information Science, 2006, 22(2): 73-77.

[22] 刘军. 整体网分析讲义[M]. 上海:格致出版社, 2009.

Liu J. Lectures on Whole Network Approach[M]. Shanghai: Truth and Wisdom Press, 2009.

[23] 吴建军, 孔云峰, 李斌. 基于GIS的农村医疗设施空间可达性分析——以河南省兰考县为例[J]. 人文地理, 2008, 23(5): 37-42.

Wu J J, Kong Y F, Li B. The spatial accessibility analysis of rural medical facilities based on GIS: A case study of Lankao County,Henan Province[J]. Human Geography, 2008, 23(5): 37-42.

[24] 侯贺平, 刘艳芳, 李纪伟, 等. 基于改进辐射模型的乡镇人口流动网络研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(8): 107-115.

Hou H P, Liu Y F, Li J W, et al. Study on population mobility network among towns based on improved radiation model[J]. China Population, Resources and Environment, 2013, 23(8): 107-115.

[25] 钟业喜, 陆玉麒. 基于空间联系的城市腹地范围划分——以江苏省为例[J]. 地理科学, 2012, 32(5): 536-543.

Zhong Y X, Lu Y Q. Measuring method of urban hinterland based on spatial linkage: A case of Jiangsu Province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(5): 536-543.

(责任编辑:童成立)

Town-based quantitative analysis of the town-and-village hierarchy system using an improved gravity model

LIU Yao-lin1, FAN Jian-bin1, LI Chu-qi2, HOU He-ping1, LIU Yan-fang1

(1. School of Resource and Environment Sciences, Ministry of Education Key Laboratory of Geographic Information System, Collaborative Innovation Center for Geospatial Information Technology, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430079,China; 2. College of Public Management, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642, China)

In the Sanhua Town of Xishui County in Hubei Province, an improved gravity model was applied to analyze the spatial interaction patterns of 43 administrative villages of the Sanhua Town, and quantitatively divided the townand-village hierarchy in terms of the potential index and the vertex degree of the town-and-village network. In turn,the individual development strategies for the divided hierarchical components were proposed and discussed. Our results showed that there were three significantly differentiated regions formed, i.e., the southwest region, the region along the S201 provincial highway and the east region. In the southwest region, the accessibility and comprehensive strength of administrative villages, overmatching the averages of township regions, were 19.39 min and 71.92, respectively. And, their potential index and vertex degree were mostly in Class I with a close village-to-village connection, acting as the center of the town-and-village network. For the administrative villages along the S201 provincial highway, a lower comprehensive strength (a score of 66.44) and a potential index (a level of Class II) were recorded. Whereas, because of their convenient transportation location, their accessibility reached 19.20 min, and their vertex degree was mostly in Class I, indicating that they enjoyed wide connections among villages. Since the east region presented a poor strength with a score of 54.06 and a backward transportation condition with accessibility of 27.23 min, most of villages in this region had their potential index and vertex degree in Class III. The loose village-to-village connection was found to marginalize the east regionin the town-and-village network. Therefore, the town-and-village hierarchy of the Sanhua Town was divided into four levels according to the potential index and vertex degree and from the perspective of network structure and functional optimization: town/market town, key village, developing village, and ordinary village. Town and market town shall reinforce the rational distribution of industries and infrastructure construction, reflect the driving force of radiation and optimize the network connection of villages and towns. Key village shall plan the industry and agriculture reasonably, reinforce the spatial connections to economic centers like the town and market town, and promote the urban-rural integration development. Developing village shall consider its location and resource endowment, and determine the development directions accordingly. Ordinary village shall lay emphasis on the development of modern agriculture and promote the agricultural industrialization and scale development. This paper improved the theory of the town-and-village hierarchy system planning, may help to optimize the allocation of resources between urban and rural areas as well as to balance the urban and rural development.

National Science and Technology Support Program of China (2012BAJ22B02)

FAN Jian-bin, E-mail: jbf90@whu.edu.cn.

20 October, 2015; Accepted 09 December, 2015

town-and-village system planning; hierarchy; spatial interaction; gravity model; Sanhua Town

K928.5

A

1000-0275(2016)01-0158-08

10.13872/j.1000-0275.2015.0179

国家“十二五”科技支撑计划项目(2012BAJ22B02)。

刘耀林(1960-),男,湖北黄冈人,教授,博士生导师,长江学者,主要从事地理信息系统理论、方法和应用研究,E-mail: yaolin610@whu.edu.cn;通讯作者:范建彬(1990-),男,广东汕尾人,硕士研究生,主要从事土地信息系统方法与应用研究,E-mail: jbf90@whu.edu.cn。

2015-10-20,接受日期:2015-12-09