澳大利亚的当代中国研究

2016-10-31章立明

○ 章立明

(云南大学 民族学与社会学学院, 云南 昆明 650091)

澳大利亚的当代中国研究

○ 章立明

(云南大学民族学与社会学学院, 云南昆明650091)

澳大利亚的中国研究是地缘政治与多元文化主义政策合力的产物。随着中国的对外开放,澳大利亚学者开始进入中国从事田野调查,使得借助文献研究为主的传统汉学和当代中国高层政治研究开始转向丰富多彩的当代中国社会研究。至于其当代中国研究的基本特点,可以从澳洲国家战略、学科整合以及澳洲学者的中国经历三个方面来分析。

澳大利亚;中国研究;区域研究

脱胎于传统汉学(Sinology)的澳大利亚中国研究(China Studies),亦被澳大利亚政界称为后汉学,“后汉学直面再度崛起的中国,是了解当今中国的更为成熟的方式……是全面接触华文世界的充满活力、生气勃勃的当代中国汉学”〔1〕。从19世纪末期开始,地处亚洲,毗邻中国的地缘政治使得澳大利亚人从来就没有丧失对中国的兴趣,随着多元文化主义政策的推行与1978年以后中国田野点的渐次开放使得田野调查法(Methodology of Field Work)成为澳洲学界全面接触当代中国社会,认识和了解中国社会文化变迁的主要方法,从而促成了以文献研究为主的传统汉学和当代中国高层政治研究开始转向丰富多彩的当代中国社会研究。

澳洲的中国研究起步虽晚,但成绩斐然,特别是近年澳洲中国研究著作频频获得列文森奖就是一项极好的证明〔2〕,因此,我们有必要对澳大利亚中国研究的基本特点进行探讨。

一、澳大利亚中国研究的相关背景

自1901年建国以来,澳大利亚这个地理位置上属于亚洲,而以欧洲移民为主的西方国家如何定位自身,无疑会影响其中国研究的底色,而这种底色也因此成为澳洲中国研究与其他西方国家中国研究的显著区别。也就是说,澳洲中国研究是地缘政治与多元文化主义政策合力的产物。

(一)一个身处亚洲的西方国家的地缘政治思维(1788-1945)

像许多其他英国殖民地一样,澳大利亚是作为白人殖民地而建立的。从1788年到1868年间,英国在澳大利亚流放了多达168,000名囚犯,囚犯及押解囚犯的军人是澳洲早期移民的主体。随着澳洲金矿的开采以及英国移民奖励政策的出台,自由移民才逐渐成为移民的主体,但是这种囚犯流放地的烙印,对澳洲早期移民的心理形成了深刻影响,即他们需要不断寻求母国的认同,来增强自己身为不列颠人的自信心,或者说是以各种方式来确认自己属于西方世界中的一员。1901年,联邦政府通过的《1901限制移民法案》(简称白澳政策White Australia Policy)就是一项限制亚洲移民的“种族纯净”政策,规定有色人种入境必须受到严格管制,并且需要通过语言测验。时至今日,澳洲总人口的85%是欧洲移民〔3〕,其中尤以英格兰—爱尔兰裔的比重最多(英裔为33.9%,爱尔兰裔为10.2%),亚裔移民只占12%。

此外,澳洲最初只与英国随后是美国保持贸易关系,而且在外交上只关注与母国的关系,甚至直接由英国来代表自身,这种追随母国的心态,使得澳大利亚作为英国军队中的一员曾参加过历次远离澳洲本土的战争,如镇压中国的义和团运动、第一和第二次世界大战,以及朝鲜战争,只不过后者是在美国的冷战思维影响下追随美国的行为而已。

由于这种远离欧洲大陆而毗邻亚洲的地理位置,使得澳洲人总担心自己会被西方世界遗弃,对亚洲黄种人可能带来的威胁特别敏感,“满清皇帝有意南侵”的流言一直绵延不绝。特别是太平洋战争爆发后,日军瓦解了英、美军队在东南亚的防线并已兵临澳洲本土,在其北部城市达尔文港投下的炸弹远远超过了投在瓦胡岛美军基地的总数;再加上日军的潜水艇日夜出没于澳洲的近海水域,“东京玫瑰”〔4〕时刻不停地向这个“太平洋孤儿”招降,从而使得澳洲举国上下陷入了极度的恐慌之中。

1999年,沃克(David Walker)在《澳大利亚与亚洲》一书中,就回顾了从1850至1939年间,澳大利亚人关于亚洲的这种“焦虑+疑虑+顾虑”认知的形成过程,认为这些认知至今尚存并且时有显现。

(二)实施全面面向亚洲的多元文化政策(1950-)

随着国际政治的急剧变化和东亚经济的崛起,澳洲政界和商界人士意识到能否利用好自己身属亚太地区的地理优势,将是澳洲未来是否继续繁荣的关键,于是,联邦政府不再坚持自己只属于西方,开始对亚洲移民政策做出重大调整,并改善与亚洲国家的关系。如1950年开始实施援助亚洲国家的“科伦坡计划”,即亚洲国家的学生可以到澳大利亚的大学念书,这一举措有助于瓦解主流社会对非欧裔种族的歧视态度。随着亚洲移民政策的松动,澳大利亚人口已从立国之初的400万人(1905年)逐年增加到1000万(1959年)、1700万(1990年)、1900万(1999年)和2300万人(2012年),其中海外移民是澳大利亚人口净增长的重要因素,因为澳洲本土人口的生育率已从1961年的3.55人下降为2001年的1.74人。

20世纪60年代以后,在美国民权运动的影响下,澳洲学者开始对“被偷走的一代”〔5〕进行反思,1967年促成政府实施公民投票让土著居民获得了公民权。1965 年澳大利亚工党从其政纲中删去了白澳政策,1973年政府正式宣布废除白澳政策。澳大利亚开始执行多元文化主义政策,其主旨就是尊重包括原住民、移民在内的各类少数民族的主体价值,承认并支持少数族群保留自己的文化传统。1978年,在政府的鼓励和支持下,澳大利亚正式成立了播送40多种语言的特种广播服务电台(Special Broadcasting Service-SBS Radio),到 1985 年,该广播电台已能播送68种语言节目;1980 年,澳大利亚还正式建立了世界上唯一的能用60多种语言播出节目的电视台(SBS TV)。

20世纪80年代以后,在亚洲各相关协会报告的一致倡议下,联邦政府开始将亚洲研究列为国家的重点研究领域,并投入大量资金支持亚洲研究及相应的语言教学项目。特别是1990年以后,当时的首相基廷(Paul John Keating)提出了“全面面向亚洲”的政治主张;从1995-2002年的8年间,联邦政府共拨付2亿多澳元推广亚洲语言,形成了整个90年代的亚洲语言热。2007年大选时,陆克文承诺当选后将积极推广亚洲语言〔6〕。2008年,联邦政府根据《亚洲语言教育白皮书》设置了“澳大利亚亚洲语言教育基金(The National Asian Languages and Studies in Australian Schools-NALSAS)”,并于次年开始实施,即在4年中补助四种亚洲语言教育(汉语、印尼语、日语和韩语)6240万澳元,使学习这四种语言的人数从6%上升到12%。2012年,吉拉德政府发布的《亚洲世纪中的澳大利亚白皮书》主旨就是“加大教育、培训领域投入,增加对亚洲语言和文化的了解……鼓励澳大利亚与亚洲发展社会及文化联系等”〔7〕。

(三)澳洲知识界对中国的关注由来已久(1895-)

中国在西方世界里代表着亚洲的最东方,是一个完全不同的异域世界,因此,西方知识界充斥着大量关于中国的期望、恐惧、神往和噩梦的迷思。就澳大利亚而言,这种对中国是“另一个世界”的认知又往往与“(中国就在)我们北面不远处的”的“同一个世界”的现实感强烈地交织在一起。也就是说,澳洲社会在理解什么是中国时,也部分地回答了澳洲中国研究是什么的问题。

1895年,莫里逊(George Ernest Morrison)出版了《一位在中国的澳大利亚人》,由于他具有在“满清帝国行将逝去的枯骨下看到一个新生命的跳动……的不凡见识”,这使作者声名远播,两年后被《泰晤士报》(The Times )任命为首任常驻北京记者。

1917年,费子智(Charles Patrick Fitzgerald)就是在《泰晤士报》上读到莫里逊的两篇文章,才对中国产生了浓厚兴趣,他选择云南的大理进行田野调查,1941年在伦敦出版了他的民族志作品《五华楼:云南大理民家的研究》(中译本,民族出版社,2006年)。

随着中国经济的起飞,澳大利亚知识界开始思考澳中关系和澳大利亚的身份与定位。费子智认为中国研究不仅仅是对中国某个奇风异俗所进行的文化或政治个案研究,澳大利亚应摆脱追随英美的思维方式,争取吻合自身利益的对华关系。1972年,澳洲首任驻华大使费思芬(Stephen Fitzgerald)出版了《中国和海外华人:以1949-1970年的北京政策变化为例》,1977年和1980年又连续出版了《中国与世界》和《澳大利亚人视野中的70年代的中国》,从澳大利亚人的立场分析了20世纪70年代以来的澳中关系,提出澳洲政府要加强对中国的了解,维系各个层面的关系;在1997年出版的《澳大利亚是一个亚洲国家吗?》一书中,费思芬还从政治、经济、文化等各个方面全面阐述了澳大利亚在亚太地区的位置,这些都为后来澳洲政府将重心转向亚洲提供了决策参考。

1982年格里菲斯大学的(Griffith University)马克林(Colin Mackerras)出版了《现代中国:从1842年到今天》;1985年与人合编了《从恐惧到友谊:澳大利亚对华政策1966-1982》;1989年他的代表作《西方的中国想象》(中译本名为《我看中国——1949年以来中国在西方的形象》,中国人民大学出版社,2013年)梳理了西方对古代中国、现代中国和中华人民共和国的认识,认为中国从来就不是西方可以简单投射自己种种奇思怪想的屏幕——或乌托邦或世界末日;在2008年出版的《1900-1949年中国的变化》一书中,马克林还认为中国在西方的形象不仅取决于中国本身,同时还取决于西方各国的心态和利益考量。

1985年,安德诺斯(Eric Andrews)的《澳大利亚与中国——朦胧的关系》(中译本,《澳中关系史》,厦门大学出版社,1992年)出版,概述了自19世纪40年代至1983年弗雷泽(John Malcolm Fraser)政府下台期间的澳中关系史,对1949年以后澳大利亚政府未能与中国建立外交关系的诸多历史原因做了较全面的分析,认为“随着世界交通信息的发展,两国关系会日益密切起来……由此可言,澳大利亚、中国和中国人的历史是有无限益处的研究课题”〔8〕。

1996年,费约翰(John Fitzgerald)的《唤醒中国——国民革命中的政治、文化与阶级》(中译本由三联书店于2007年出版)出版并于两年后再版,认为西方对于中国具有唤醒作用,其中也有中国自身的觉醒,此书在欧美的政界和读书界都产生了较大影响;2002年,他又出版了《加强澳洲人对亚洲的了解》一书,特别提出澳洲人要转变对中国以及整个亚洲的观念,加强与当代中国的各种联系。

二、 从传统汉学到当代中国研究的澳大利亚中国研究

从澳洲中国研究的机构设置、教职安排、学术活动和出版刊物来看,传统汉学研究和当代中国研究都是并驾齐驱的,当然,由于后者侧重“中国在未来社会中将会带给我们什么”,更容易吸引商界和政界的眼球而获得更多的发展机会。然而,“历史并非仅是学术课题”,没有对中国古代文化的把握其实是无法理解当代中国社会的,更无法真正做好中国研究。当然,传统汉学的社会科学化是整个海外汉学的发展趋势,澳大利亚的中国研究也概莫能免。

(一)以古代汉语为基础的中国历史文化研究

汉学研究起源于16-18世纪耶稣会传教士对中国古代典籍的翻译与整理,此后发展到对中国历史、语言、文学等方面的研究,到19世纪中叶汉学研究进入鼎盛期。一般说来,汉学研究就是通过对各种文字材料进行校勘和比对,揭示古代文化之间的联系与演化,因此汉学家除了要掌握古代汉语外,还需要掌握梵语、巴利语、藏语、阿拉伯语、波斯语以及突厥语等一些与中国相邻地区的语言,也可以说,汉学研究就是一门以语言学为基础的历史研究。

澳大利亚汉学是沿袭牛津及剑桥大学的传统汉学模式发展起来的,即通过古代汉语的语言教学让学生掌握高水平的文本阅读技巧,从而为进行中国古代文学、哲学和文化等方面的研究打下基础。1918年悉尼大学成立了东方研究系,进行古代汉语教学;1947年东方研究系因生源等原因停办;1955年又重新恢复,并于次年招生授课。随后,澳洲各大学也相继成立了汉语教学机构,随着汉语教学的繁荣,澳洲高校迎来了汉学研究的红火阶段。如20世纪80年代的澳洲国立大学(Australia National University)远东历史系,研究生的论文主题远自商、周,下迄民国,内容包括“西周王室及诸侯间的政治平衡、墓葬制度、宋遗民史学史的形成过程、清期扬州的衰落、章太炎生平及思想、国民党左派、国民政府对学生政治运动的态度、北伐前国民党在广东及上海地区的宣传、清党与帮派政治”〔9〕等内容。

澳洲汉学研究大致包括中国的哲学、文学、戏曲、园林、图书收藏、汉语翻译史、东西方文化接触史等内容,研究者中既有华裔背景的学者,如刘渭平关注清代诗学,王庚武着重唐及五代史,柳存仁长于道教史、明清小说和中国古籍等研究;也有欧美澳背景的学者,如毕汉思(Hans Bielenstein)专注中国古典文学与汉代历史,马悦然(Goran Malmqvist)致力于音韵学、哲学与翻译,狄庸(Jan William De Jong)主攻梵语与藏语佛教经典,马约翰(John Makeham)关注中国儒教、中国传统文化认同和精英阶层的历史等,明约翰(John Minford)主攻中国古典、现代和当代文学作品的翻译和研究,马克林关注中国戏剧尤其是中国京剧的研究,先后出版了以京剧为内容的多本著作(1972,1975,1981,1990)。

由于汉学是将文献版本学、文本释读和历史事项的推演结合在一起,到目前为止得到普遍认可的汉学成果都是语言学与历史学的结合之作,因此,汉学家的入门功夫就是要熟练掌握古代汉语,而对于非汉语母语学习者来说要学习古代汉语的难度是非常大的。直到1969年,国立大学才将汉语教学分为古代汉语和现代汉语两组,学生主修现代汉语的须选修一年的古代汉语;主修古代汉语的也须选修现代汉语。

(二)以现代汉语为载体的当代中国研究

到了1996年,澳洲已有30所高校进行汉语教学,有些虽然承袭传统汉学模式进行古汉语教学,但更多的还是倾向于教授现代汉语,特别是各个高校在中国研究或者亚洲研究名目下,都开设有包括汉语在内的亚洲语言课程,为学生和相关人员阅读中文文献和到中国从事田野调查创造必要的条件。

1.中国高层政治研究(1949-)

以1949年作为一个分水岭,共产主义在中国的发展,使得西方学术机构意识到发展有关当代中国研究的迫切性和必要性,中国政治精英和高层政治史受到了澳洲学界的高度重视,内容包括中国革命史、中国共产党史、毛泽东思想、文化大革命、大跃进、邓小平政治思想和社会主义转型等。总的来说,高层政治研究分为以下三类:

第一类是毛泽东和邓小平的生平和传记。如1990年古德曼(David Goodman)出版了《邓小平传》,1994年他又出版了《邓小平与中国革命》(中译本,《邓小平政治评传》,中共中央党校出版社,1995年)。1991年泰韦斯(Fred Teiwes)出版了《中国的领袖、合法性与冲突:从超凡魅力的毛泽东到继承政治的邓小平》一书。

第二类是专题研究。如1953年费子智出版《中国革命》和1964年出版《中国共产党的诞生》,以前者最为著名,1985年该书又再次出版,包括“中国革命的起源”“中国革命与西方列强”“建国三个时期”“基督教与中国革命”“革命与传统”“中国革命与远东各国”“新民主主义论”“中国革命的前景”等内容。1999年,泰韦斯与莫纳什大学(Monash University)的孙万仁(Warren Sun)合作出版了《中国的灾难之路:1955-1959年毛泽东、中央政治家和省级领导层与大跃进的出现》,认为大跃进的出现是人为因素和制度因素共同作用的结果,特别是政府的关键部门如国家计委、商业部和财政部以及省级和地方官员等,对大跃进政策的制定都负有着重要的责任。1985年,奈特(Nick Knight)与马克林合作出版了《马克思主义在亚洲》,认为毛泽东在不抛弃马克思主义普遍原理的前提下,将产生于19世纪欧洲工业化条件下的原理应用于农民占人口大多数的中国特殊历史条件和文化环境中,实现了“马克思主义的中国化”,从而成功地领导了中国革命。里克曼斯(Belgian Pierre Ryckmans)以西蒙·利斯(Simon Leys)为笔名发表了大量关于中国文化大革命的研究成果。1985年,陈佩华(Anita Chan)出版了《毛泽东的孩子,红卫兵一代的个人发展与成长经历》(该书同时以中文简体和中文繁体在大陆和台湾出版)。1996年,白杰明(Geremie R.Barmé)也出版了《毛泽东的不为人知处:大人物的身后文化》一书。

第三是论文集。1994年,泰韦斯利用中国国内纪念毛泽东诞辰100周年时出版的各种资料编辑出版了论文集《毛泽东思想领导地位的确立:从王明归来七大的召开》,认为毛泽东之所以能从1938年六届六中全会起在党内享有最高威信,除了整个毛泽东思想的发展外,还有共产国际、党内安全机构和军队所起的作用。

1997年,奈特等人还编辑出版了《对毛泽东思想的评析》一书,全书共分为三个部分。第一部分详细介绍西方毛泽东研究中一些主要派别代表人物、观点和主张;第二部分主要讨论毛泽东思想与马克思主义的关系;第三部分分析了毛泽东思想在南美、印度、越南、日本以及菲律宾等地的影响。近年,奈特利用最新发现的毛泽东文稿,又出版了他的新著《关于毛的再思考:毛泽东思想探微》(中译本,中国人民大学出版社,2014年),他将毛泽东作为一个社会主义领袖和马克思主义者进行分析,考察了毛泽东对于农民和工人阶级在中国革命中所起作用的认识,以及毛泽东对马克思主义中国化的理论认识和对中国社会主义道路的理解。

1996年,安戈(Jonathan Unger)主持编辑了《中国的民族主义》集中论述中国的民族主义问题,认为这是中国政府在目前改革开放的情况下,保持政权稳定、经济增长和民族自豪的核心理念;1996年,安戈等人还合编了《社会主义之后的中国:步入东欧还是东亚后尘》;1999年,安戈等人出版了《亚洲社会主义转型:中国与越南的比较研究》,从历史的渊源对中国和越南两个社会主义国家能在亚洲站稳脚跟的原因进行了分析,从而回答了社会主义在亚洲是否还能继续发展的问题。

正如泰韦斯在《西方的当代中国研究》一文中所说,由于中国政治研究学者依据的主要是欧美或者是香港〔10〕和台湾出版的有关书籍为主,史实范围不够宽广,史料真实性难以保证,从而使得澳洲的中国高层精英政治研究成果存在一些显而易见的问题,并以古德曼的《中国的国家机构、经济和领导权》一文为例,“由于缺乏文化敏感性,只注意到国家机构的重要性,却忽视了毛泽东的决定性作用”〔11〕。当然,除了史料的局限外,澳洲中国研究把中国材料纳入西方已有的理论框架中去加以解释的现象也较为普遍,例如古德曼对大跃进的理解,可以清晰地看出20世纪80年代西方政治科学中“新制度学派”的影响。

2.当代中国社会研究(1978-)

1970年,在福特基金会资助下,国立大学成立了当代中国研究中心。该中心主要对1949年以后当代中国的政治、经济、文化教育、军事、外交诸方面进行学术研究。该中心定期出版《中国研究》半年刊(《澳大利亚中国事务杂志》是其前身,封面大书“澳中”两个汉字),刊登的文章尤其侧重对1978年以后中国的经济改革、农村问题、毛泽东研究以及澳中关系等方面的研究。作者遍及澳大利亚、英国、美国、日本、新西兰和荷兰等国家和地区,较为集中地反映了国外当代中国研究的热点变化和研究趋势。

从1971年起,当代中国研究中心编辑出版了一套中国研究书系,自1991年起该书系由纽约的夏普(M.E.Sharpe)公司出版,到2008年止已经出版了26本专著或论文集(如下页表1所示)。

表1当代中国研究书系部分书目名称

资料来源:http:// rspas.anu.edu.au,2010年8月25日。

在当代中国研究中,关于中国经济方面的研究成果最为引人注目。如阿德莱德大学(University of Adelaide)的沃森(Andrew Watson)长期致力于中国农业研究;迈克奎瑞大学(Macquarie University)中国政治经济学研究中心的亨德里斯克(Hans Hendrischke)主要潜心于中国经济发展方面的研究;国立大学的郜若素(Ross Garnaut)在中国经济改革、所有制转型、私营经济等方面有专著出版;此外,华裔学者宋李钢在国际经济发展和政策、经济地缘政治、经济增长与气候变化、中国经济转型等方面多有著述;陈顺来在中国与全球化经济、中国农业和食品安全、世贸组织与地区贸易协定等领域也有专文发表。

1978年以后中国研究成果数量大增,主要是得益于研究方法突破了传统汉学与政治研究只能依据文献资料的局限,研究者可以通过在香港做访谈和到中国内地做田野调查两种形式来收集写作材料。如1970年以后,大量的中国大陆移民从各种途径涌入香港,他们中有农民、知青、工人和红卫兵等成为西方研究者了解中国内地情况的信息报告人。如陈佩华、赵文词等人通过对23位陈村村民的223次访谈,成功地构建了一幅中国社会样貌与村落个人图像,揭示了在国家与社会互动背景下华南农村近20 年来的社会变迁,其中最著名的就是陈村研究(A.Chan,R.Madsen,& J.Unger,Chen Village:The Recent History of A Peasant Community in Mao's China,Berkeley:University of California Press,1984),1992年,该书由香港牛津大学以中文繁体版出版。

三、澳大利亚中国研究的基本特点

澳洲当代中国社会研究包括土地利用、贸易组织和劳工权益、农村社会和政治变迁、谷物市场改革、加入世界贸易组织(The World Trade Organization)对中国农业的影响、在华外商投资、中国公司的国际化、国际贸易和经济政策、公共社会安全影响、流动妇女生存状况等内容,那么,澳洲中国研究有哪些基本特点呢?

(一)澳洲中国研究系国家战略

1972年中澳两国正式建交后,政府和基金会对澳洲中国研究起到了重要推动作用。澳大利亚的研究经费(特别是社会科学研究)主要来自政府拨款,由澳大利亚研究理事会(Australian Research Council-ARC)负责项目的拨款,资助国内大学的高水平研究,尤其是澳洲高校主要集中了全国超过60%以上的研究人员。成立于1946年的国立大学是澳洲唯一一所联邦政府大学,其多个学院和中心也是中国研究的重镇,如亚洲与太平洋学院(College of Asia and the Pacific- CAP)。由于国立大学中国研究的突出成绩,促使联邦政府加大了对其的建设力度。2010年4月23日,在国立大学的第70场莫里逊讲座(The George E.Morrison Lectures in Ethnology)上,陆克文当场宣布联邦政府将出资5300万澳元新建一个以国立大学为基础的“中华全球研究中心”(Australian Center on China in the World),呼吁更多的商界人士和基金会能在政府的带动下注资建设这个新中心。现已成立的“中华全球研究中心”的研究核心包括〔12〕:“中国的日常生活、中国的公平正义、中国节奏、中国文字、中国时间、中国城市化、澳中关系等”。

除了国立大学外,悉尼科技大学(University of Technology,Sydney)、新南威尔士大学(University of New South Wales)、悉尼大学(University of Sydney)、莫纳什大学和格里菲思大学等都设有中国研究中心。2013年4月,墨尔本大学(University of Melbourne)成立当代中国研究中心就是希望能够响应澳大利亚政府在“亚洲世纪白皮书”中所提出的愿景,让澳大利亚在未来抓住亚洲崛起的机遇,实现更大的繁荣和发展。

在澳州知识界的推动下,1992年澳大利亚政府把“中国问题研究作为国家战略”(National Strategy for China Studies-NSCS)。进入21世纪后,从澳洲政界的角度来看,一个包括中国和美国在内的更加完美的地区架构对亚太地区的未来是至关重要的,因为无论讨论经济增长或者气候变化,区域安全或者国际政治时都不能回避中国所发挥的作用。2008年4月,陆克文在北京大学演讲时对澳中关系的定位是:“在现代的全球化的世界里,我们是联系在一起的,不仅在政治和经济上,连我们所呼吸的空气都是一体的”,因此,以关注“中国将在塑造世界秩序中如何发挥作用”以及“中国在未来社会中将会带给我们什么”的当代中国研究逐渐成为显学也就不足为奇了。

(二)中国研究具有科际整合优势

众所周知西方发达国家的社会科学体制是一种双轨结构:一条路径是学科(Disciplines),另一条是区域研究(Area Studies)。研究性综合大学在组织上有一个以院系为单位的系列,还有一个以研究中心或研究所为单位的系列。前者以学术性的学科教育为本,后者以应用性的地区研究为本。教师大多兼具双重归属,一是属于某个学科(如人类学、政治学、社会学、历史学等),二是属于某个地区研究(如非洲研究、中国研究、南亚研究)。这种双轨结构在运行上具有明显的优势,因为学科系列有利于学术知识的传承、积累和创新,地区研究系列则便于为国家和社会提供专门知识服务,获得资源反过来为学术与学科建设服务。如国立大学的40多位中国研究人员和从事中国研究的博士研究生62人,分属亚太学院、政治和国际关系中心、经济和政府学院、法学院、医学与健康学院、艺术和社会科学学院、商业与经济学院,涉及人类学、考古学、经济学、历史学、国际关系学、语言学、政治学等不同学科领域,具有显著的科际整合特征。

其实中国研究的这种科际整合特点也体现在国立大学成立“中华全球研究中心”的思路上,“将学者、专家和政策制定者从相互分隔的学科和系际窠臼中解放出来……在这个中心里,学者、思想家和政策专家能够采取一种全面的工作方式,使那些从事与中国相关的公共政策、环境、社会变化、经济学、贸易、外交政策、国防政策和战略研究实务的专业人士,与中国的历史、文化、文学、哲学的研究融合”,使其成为政府公职人员、学者、媒体、政策制定者和高层商业人士搭建与中国高层对话的平台。

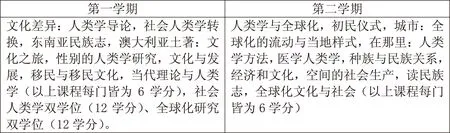

再以具体的学科社会人类学为例,在欧美国家,社会人类学是一门基础学科,社会人类学特征鲜明的研究方法和长时段的民族志田野工作,为人类学家提供了深度理解复杂社会现象的契机,使得他们能从文化多样性的视角解读不同生活方式中人们的社会空间和彼此关系,而且还能为思考自身社会和社会关系提供一个整体框架。在澳洲39所国立或公立综合大学中就有〔12〕几所开设了人类学课程〔13〕,其中更有几所大学还专门设立了人类学系,除了拥有完备的学位与非学位教育体系,还为非本专业的学习者提供专业课程进修和暑期学校等学习经历证明。如悉尼大学的本科课程如表2所示。

表22010年悉尼大学社会人类学本科课程

资料来源:http://www.sydney.edu.au,2010年8月25日。

再以该校硕士阶段的发展研究为例,课程内容包括发展理论、亚洲研究、发展研究、经济学、政治经济学、国际教育、人权、语言学、和平和冲突研究、公共卫生/健康、社会学和社会政策和社会工作等12类83门必修与选修课等。

由于社会人类学较好地体现了学科与区域研究的科际整合特点,也为中国研究储备了大量人才。如纽卡索大学(University of Newcastle) 的罗莎里奥(Santi Rozario)、萨缪尔(Geoffrey Samuel);悉尼大学的康纳(Cinda Connor)以及维多利亚大学(Victoria University,Melbourne)的史蒂文森(Mark Stevenson)等人均有基于中国田野的民族志出版。

(三)中国研究人员的中国田野经历

正是由于当代中国社会的复杂性,使得以人类学田野调查为主的方法逐渐成为了解中国社会必不可少的手段,特别是中国田野点的渐次开放使得澳洲学者可以通过中国田野获得丰富的第一手材料,一方面可以让学者们延续自己的学术生命力,另一方面也为其中国研究转型创造了条件,提升澳洲中国研究的整体水平。如1992年,陈佩华等人在实地考察了改革开放后出现巨变的陈村,写下了《当代中国农村历沧桑:毛邓体制下的陈村》一书,2009年该书以《陈庄:全球化中的变革》为名再度出版。现在“陈村”系列已成为海外中国研究者理解20世纪50年代到文化大革命时期中国农村社会最重要的参考书之一。

在澳洲中国研究者中,非华裔身份的不少人都曾到过中国大陆、香港和台湾的大学和研究机构进修过汉语或者教授英语,更有一些人与这些大学和研究机构保持着长期的合作关系。如1964年,自马克林首度访华后,先后执教北京外国语大学和中国人民大学,其间他往返中国超过50次,包括前往西藏、新疆等少数民族地区进行田野研究,他在访谈中全程使用汉语,“在新疆维吾尔自治区和西藏自治区等普通话不普及的地方,才会通过翻译进行访谈”〔14〕。

1995年,古德曼再版的《邓小平与中国革命》就是在1990年英译本《邓小平传》的基础上,得到山西太原市政府和中共山西省委党校党史研究室的协作,增加了邓小平在太行山根据地活动等内容;2002年,古德曼在《中国季刊》12月号发表的《地方政府机构的特点:1990年以来山西的中央政府机构、地方政府机关和县级政府》一文中,也大量使用了他在山西收集到的调查资料。

安戈从就读加州柏克利大学时就开始关注中国研究,1971年他以《远东经济评论》记者身份在香港工作,并以此身份踏上了中国土地,此后,他更是深入到偏远的云南苗族村寨去做田野研究。他还指导过多名博士研究生从事中国研究,内容从云南白族的自我认同、阿昌族的茶叶贸易到新疆的石油与水研究等。

杰华(Tamara Jacka)曾从事当代中国社会与政治课程教学达10年之久,在北京大学做过访问学者,此后就与北京大学建立了长期的项目合作关系。她关注当代中国的性别关系和社会变迁、妇女的城乡流动、性别与发展等主题,曾用数年时间调查了北京海淀区民工聚居地女性农民工的生活,描述那群出走家园,到首都谋生的底层打工妹的生存境况。2006年她的《城市化中的农村妇女:性别,流动和社会变迁》出版,同年该书的中译本作为海外中国研究丛书之一由江苏人民出版社出版;2007年该书在美国被评为年度最好的东亚人类学著作,获得人类学协会颁发的弗兰茨奖。

在澳洲中国研究中,中国已经成为一个包涵中国大陆、台湾、香港和海外华人社区在内的这样一个大概念,特别是近年学界对澳洲华人的研究新作频出,代表着澳洲中国研究的新趋势。如罗斯(Eric Rolls)的《旅居者们》(1992)和《公民们》(1996)(中译本,《澳大利亚华人史(1888-1995)》,中山大学出版社,2009年);费兹杰尔德(Shirle Fitzgerald)的《悉尼华人史》(1998);瑞安(Jan Ryan)的《祖先:澳大利亚联邦时期的华人》(1995)和《中国女性与地球村:一个澳大利亚的网站》(2003);琼斯(Paul Jones)的《澳洲中国人之旅:旅行、移民和定居的记忆1860-1975》(2005);隆(Nikky Loong)主编的《从祖母到孙女:六个澳洲中国妇女的故事》(2006)和费约翰(John Fitzgerald)《大谎言:白澳政策中的澳洲中国人》(2007)等。其实正如澳洲华人研究的电子期刊《中国南方的华人研究》的转向一样,澳洲华人研究早已顺应学术界对主体性和身份认同的关注,开始书写非一元化特质的华人群体,特别是随着澳洲学者的介入,澳洲华人移民的生活、抗争和对澳洲做出的贡献,以及曾经的白澳政策对华人的普遍歧视和排挤都得到了更为客观和深刻的表现,极大地改善了澳洲主流社会对华人的偏见和误解,有利于两国之间建立互信与沟通机制,促进亚洲乃至世界的和平与繁荣。

注释:

〔1〕2010年4月23日,澳大利亚第26届总理陆克文(Kevin Michael Rudd)在第70届莫里逊讲座的演讲稿。2008-2010年,由陆克文担任澳洲第26届首相,从2010年6月24日起由茱莉亚·吉拉德(Julia Gillard)担任澳洲第27届首相。2013年6月27日,陆克文击败吉拉德,再次出任澳洲首相,2013年8月,在正式选举时,陆克文落败于工党领袖托尼·阿博特(Tony Abbott),无缘首相职位。

〔2〕章立明:《澳洲中国研究成绩斐然的原因》,《中国社会科学报》,2012年4月25日。

〔3〕http://www.baike.baidu.com,2012年4月25日。

〔4〕二战期间,日军为了瓦解盟军士气进行心理攻势而特设的东京广播电台零点节目。

〔5〕《被偷走的一代》,《世界知识》2008年第5期。

〔6〕2008-2010年,由陆克文担任澳洲第26届首相。

〔7〕http://news.xinhuanet.com/world/2012-10/28/c_113522844.htm.

〔8〕Eric Andrews,Australia and China:The Ambiguous Relationship,Melbourne:Melbourne University Press,1985,p.12.

〔9〕何汉威:《澳洲国立大学的汉学研究》,《汉学研究通讯》1983年第2卷第3期。

〔10〕1963年,西方研究中国大陆的学者在香港设立了“大学服务中心”,专为海外到香港来从事中国研究的学者服务,直到中国对外开放以前,中心成为西方中国研究学者的大本营。1988年,中心加入香港中文大学,1993年,它更名为“中国研究服务中心”。

〔11〕〔澳〕弗雷德·泰韦斯:《西方的当代中国研究》,《当代中国史研究》2004年第6期。

〔12〕http://ciw.anu.edu.au/2015-01-06.

〔13〕Universities Australia, http://www.universitiesaustralia.edu.au/page,2010年8月25日。除了另有注明外,该部分资料皆来自此网站的相关链接。

〔14〕Colin Mackerras,Some Issues of Ethnic and Religious Identity among China’s Islamic Peoples,Asian Ethnicity,2005,6(1),pp.3-18.

〔责任编辑:刘毅〕

章立明,人类学博士,云南大学民族学与社会学学院教授,研究方向为海外中国研究。

〔观点述评〕