遗传标记技术在裂腹鱼类研究中的应用

2016-10-29杜岩岩杨顺文史小宁王太

杜岩岩,杨顺文,史小宁,王太

(甘肃省水产研究所,甘肃省冷水性鱼类种质资源与遗传育种重点实验室,甘肃兰州 730030)

遗传标记技术在裂腹鱼类研究中的应用

杜岩岩,杨顺文,史小宁,王太

(甘肃省水产研究所,甘肃省冷水性鱼类种质资源与遗传育种重点实验室,甘肃兰州 730030)

裂腹鱼类是仅分布于青藏高原及周边地区的一群特殊的鱼类,目前对裂腹鱼类的研究资料较少。本文从形态学标记、细胞学标记、生化标记和分子标记等4个方面总结了遗传标记在裂腹鱼类研究中的应用,以期为进一步研究裂腹鱼类的系统进化、种群遗传结构以及保护和利用方面提供参考。

裂腹鱼类;遗传标记;细胞标记;分子标记

遗传标记(Genetic marker)是指与目标性状紧密连锁,同该性状共同分离且易于识别的可遗传的等位基因变异。它具有两个基本特征,即可遗传性和可识别性。从遗传学建立到现在,遗传标记的发展主要经历了四个阶段:形态学标记、细胞学标记、生化标记和分子标记,其中分子标记是继前三者之后发展起来的一种新的遗传标记形式,目前已经在动物种质资源保护、物种进化机制、生物多样性保护和遗传育种中广泛应用。

裂腹鱼类(Schizothoracinae fishes)隶属鲤形目(Cypriniformes)、鲤科(Cyprinidae)、裂腹鱼亚科(Schizothoracinae),是一类仅分布于亚洲中部高原地区一群特殊的、具有重要经济价值和科研价值的鱼类。因其肛门和臀鳍的两侧各有一列特化的大型鳞片-臀鳞,在两列臀鳞之间的腹部中线上形成一条裂缝,故被称为裂腹鱼类。裂腹鱼亚科共有12个属,在我国有11属,76种和亚种[1]。裂腹鱼类在长期的进化过程中逐渐适应了高原的恶劣环境和在青藏高原生物多样性方面具有重要贡献,故研究裂腹鱼类的生物学特性以及遗传机制具有非常重要的意义。本文综述了近年来遗传标记技术在裂腹鱼类上的应用概况,以期为裂腹鱼类的后续研究工作进一步发展提供借鉴。

1 形态学标记

形态标记(Morphological Markers)是指肉眼可见的或仪器可测量的能够作为一个群体去区别其他群体的特征性标记,常被用于研究物种间的关系、分类和鉴定等。在裂腹鱼类的研究中,常用的形态标记有体型、口的位置及是否有唇吸盘、有无须、鳍的状况以及可测量性状(如全长、体长、体高、头长、吻长等)等。曹文宣等人[2]依据裂腹鱼类下咽齿行数、触须数目及体鳞退化程度等,将裂腹鱼类分为原始、特化和高度特化三个等级类群,每个类群适应高原不同的环境。近年来,研究者对于裂腹鱼类的形态研究主要集中于种类之间形态差异研究上。孟立霞[3]采用多变量形态度量学方法对五种裂腹鱼类进行形态学差异分析,五种鱼在可数性状上差异不显著,可量性状的距离矩阵和聚类分析表明五种裂腹鱼类存在显著的形态学差异,并且软刺裸裂尻鱼和大渡河裸裂尻鱼是同一物种的2个亚种,表明形态标记的方法对裂腹鱼类进行分类研究是有效的。郭焱等[4]采用3种多元分析方法,对新疆伊犁河、塔什库尔干河和托什干河3个群体斑重唇鱼的10个可数性状和11个可量性状进行比较分析,结果表明伊犁河的斑重唇鱼与塔里木河水系的斑重唇鱼存在形态分化,并指出可能是与两条水系特定栖息环境、环境气候差异以及一定的地理隔离有关系。形态学标记研究物种是基于个体性状描述,得到的结论往往不够完善,且数量性状很难排除环境的影响,得出的结论说服力较弱,需要其他的标记手段来进一步论证。然而,由于用直观的标记研究质量性状的遗传简单方便,所以目前此法仍是一种有效的研究手段。

2 细胞学标记

细胞学标记(Cytological Genetic Markers)是指对处理过的动物个体染色体数目和形态进行分析,主要包括:染色体核型和带型及易位、倒位等。通过比较动物与其近缘祖先的染色体数目和结构,追溯动物的起源和演化,检测动物的遗传特性,为动物育种提供较好的方法。

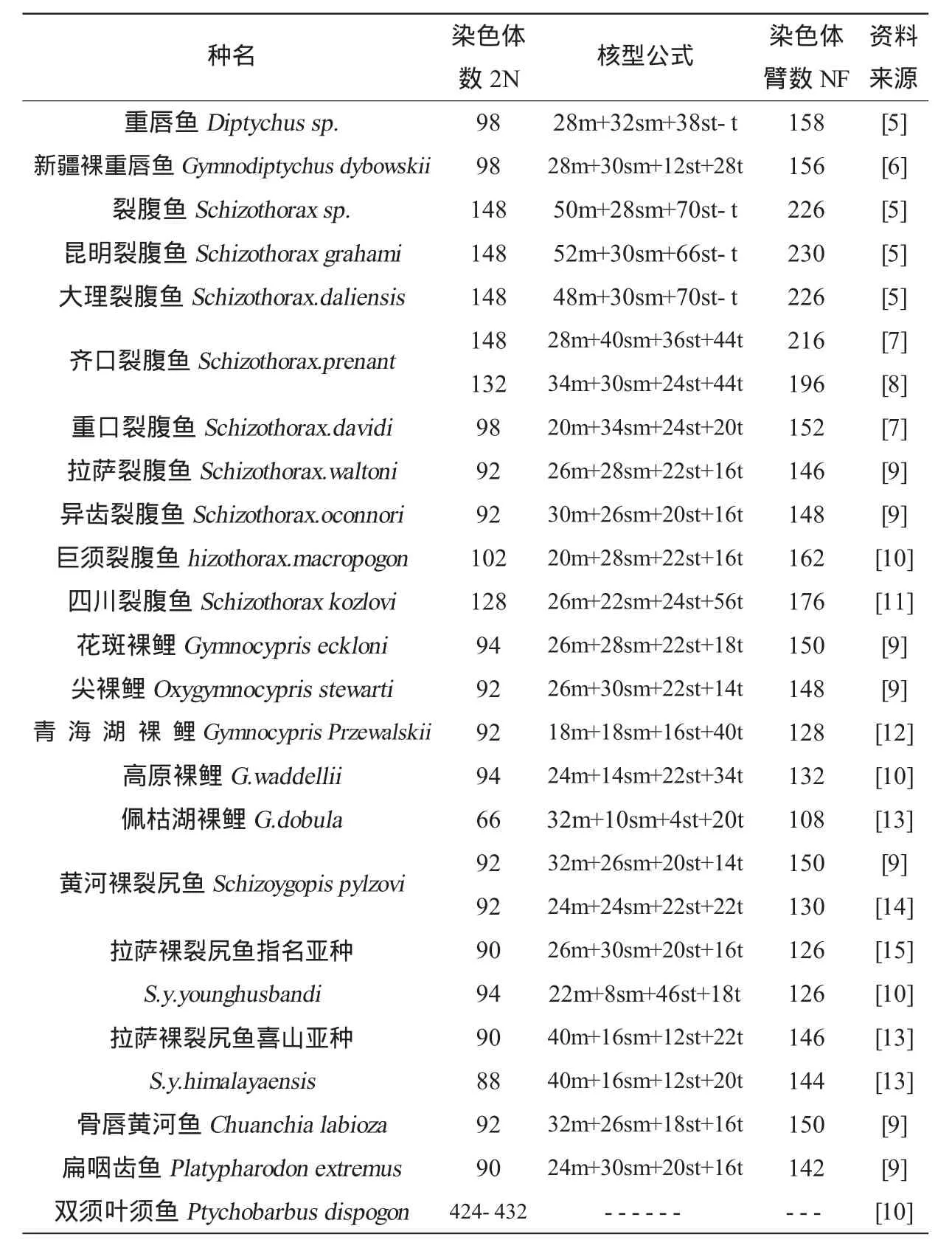

国内对于裂腹鱼类的细胞学研究相对较少,主要是对其核型的研究,已报道的种类有22种(表1)。从表1可以看出,裂腹鱼类的染色体数2N分化明显,并且数目变化很大,有2N=66、88、90、92、94、98、128、132和148等多种类型,最少2N=66(佩枯湖裸鲤),最多2N=424-432(双须叶须鱼),也是目前研究的鱼类中染色体数目最多的鱼类。在已报道的这22种裂腹鱼类中有6种2N=92,由此可以推断在裂腹鱼类中染色体数为92的种类比例比较大。鲤科鱼类基本的染色体2N是50或48,而裂腹鱼类的染色体数有90~148多种,由此推断裂腹鱼类是通过染色体缺失或增加后再多倍化而形成如今的裂腹鱼类的四倍体或六倍体,并且大多是四倍体,是比较原始的鱼类,这与鲃亚科核型进化特点相似,从而为裂腹鱼类可能起源于原始鲃亚科提供了细胞学证据。

表1 已报道的22种裂腹鱼的核型

3 生化标记

生化标记(Biochemical Genetic Markers)是以动物体内的某些生化性状为遗传标记,主要指血液理化指标、血清蛋白及同工酶。与形态和细胞标记相比,生化标记受环境影响更小,能更好地反映遗传多样性,在物种起源和进化以及种质鉴定等领域得到了广泛的应用。

据已报道文献,血液学研究的裂腹鱼类仅有三种。许生成[16]对青海湖裸鲤10项血液指标进行了测定,结果显示与其他大多数鱼类相比RBC明显较低,而Hb含量较高,并且血清总蛋白、胆固醇和血糖含量明显较高,即青海湖裸鲤携带氧的能力较强,且具有较旺盛的新陈代谢机能,表明青海湖裸鲤在长期自然选择中适应了恶劣的高原生态环境,形成了特有的血液学生物特性系统,丰富了高海拔高盐碱水系的生物多样性。陈永祥对齐口裂腹鱼和重口裂腹鱼的野生和养殖个体的血液学指标进行了比较研究,结果表明无论是野生还是养殖的齐口裂腹鱼的红细胞大小均大于重口裂腹鱼,说明重口裂腹鱼单位体积血液含有的红细胞数量比较多,有利于气体交换,则重口裂腹鱼的运动能力比齐口裂腹鱼要强。结果还发现养殖组的两种鱼的血糖和血脂均高于野生组,可能与养殖组的鱼可从饵料中获得连续不断的营养补给有关,而野生环境下的鱼类捕食受到一定的限制。

同工酶遗传标记是一种稳定且灵敏的生化遗传标记,在裂腹鱼类主要用于物种进化及群体遗传学研究等方面。段彪等[17]对细鳞裂腹鱼的5种组织进行了5种同工酶的研究,结果表明细鳞裂腹鱼同工酶具有明显的组织特异性。ADH同工酶在肝脏、脑等重要器官中活性较强,LDH同工酶在心脏中占优势,这些都与细鳞裂腹鱼高海拔、低氧的生活环境相适应。孟鹏对青海湖五条支流的青海湖裸鲤进行了群体遗传结构的研究,结果表明五个群体均具有较高的遗传多样性水平,这与青海湖的生态环境比较特殊有关。陈毅锋等[18]采用同工酶电泳技术对藏北高原色林错裸鲤、纳木错裸鲤和错鄂裸鲤进行遗传结构的研究,结果显示这3种裸鲤的LDH、MDH和EST三个酶谱均表现出种间的差别,且同一种群个体之间也存在明显的分化,但无性别差异,并且遗传距离分析表明色林错裸鲤与错鄂裸鲤亲缘关系较近。还发现裸鲤鱼类同工酶在重复基因和沉默基因上都有较高的表达频率,提出可能与裂腹鱼类起源较晚以及与青藏高原的恶劣环境条件直接相关。

4 分子标记

分子标记(Molecular Markers)是以个体间遗传物质内核苷酸序列变异为基础的遗传标记,是DNA水平遗传多态性的直接的反映。与上述其他标记相比,具有表现稳定;无组织、器官和发育时期的特异性;基因组变异极其丰富,数量几乎是无限的;多态性高;对目标性状的表达无不良的影响;大多数为共显性;操作简单等优点。目前,分子标记技术已广泛应用于裂腹鱼类的研究。

4.1RFLP(Restriction fragment length polymorphisms,限制性长度多态性)

RFLP作为第一代分子标记技术,在裂腹鱼类的研究中应用的很少。赵凯等[19]用6种限制性内切酶分析15尾青海湖裸鲤mtDNA的限制性片段长度多态性,存在4种单倍型,且核苷酸歧异度(π值)较大,为0.0043,揭示青海湖裸鲤自然群体存在较丰富的mtDNA多态性,从分子水平上为其群体遗传多样性评估和保护利用提供了依据,并有助于确定青海湖裸鲤的起源、进化及群体的遗传分化。李太平用4种限制性内切酶对15尾托索湖花斑裸鲤进行mtDNA的限制性片段长度多态性进行研究,没有发现限制性片段长度多态性,推测原因可能是由于生殖隔离导致托索湖花斑裸鲤的遗传多样性相对贫乏。

4.2RAPD(随机扩增多态DNA,random amplified polymorphic DNA)

RAPD是以PCR技术为基础的分子标记。陈自明[20]采用RAPD技术对特化等级类群的三个属和原始等级类群的裂腹鱼属共7种22个个体进行系统发育关系研究,结果显示特化等级裂腹鱼的三个属(重唇鱼属、裸重唇鱼属和叶须鱼属)构成一个独立的支系,故而对特化等级裂腹鱼包括上述3个属级分类单元较为合适,与采用形态学特征[2]进行系统分析所得出的结论一致,说明RAPD技术在裂腹鱼类属级分类单元的系统发育是适用的。孟立霞应用RAPD标记技术对雅砻江流域的2属5种(裂腹鱼属的短须裂腹鱼、长丝裂腹鱼和裸裂尻鱼属的软刺裸裂尻鱼、大渡河裸裂尻鱼、高原裸裂尻鱼)裂腹鱼类的亲缘关系进行分析,由遗传距离得到的5个物种的系统树显示两个属各呈一分支,与形态学的分类一致,由此也证明了RAPD技术适合裂腹鱼类属级分类单元的系统发育的研究。何勇用RAPD技术对乌江上游的四川裂腹鱼和昆明裂腹鱼2个种群进行遗传多样性分析,结果显示两种裂腹鱼种群内和种群间的遗传变异均较大,具有较丰富的遗传结构,对环境适应能力较强,进化潜力较大,有利于保护,在人工开发繁殖育种中有较大潜力。并从两种鱼的种内遗传相似系数(四川裂腹鱼种群内平均遗传距离为0.1424,昆明裂腹鱼种群内平均遗传距离为0.1884,两种群间的遗传距离为0.3979)推测两种鱼为了维持生存可能进行着种间交配。

4.3微卫星标记(Microsatellite)

微卫星标记又称为短串联重复序列(simple tandemrepeats,STRs)或简单重复序列(simple sequence repeats,SSR),是近年继RFLP标记之后发展起来的一种新的分子遗传标记技术,具有数量大、分布广且均匀、多态信息含量高、检测快速方便等优点。但是目前微卫星标记在裂腹鱼类的研究中还没有得到广泛应用。蒋鹏等[21]利用生物素-磁珠富集法获得10个具有多态的微卫星分子标记,检测了6个青海湖裸鲤的野生群体的遗传多样性,分析结果显示6个野生群体间的平均Fst值为0.0628,表现为中等遗传分化,说明青海湖裸鲤资源具有恢复的可能性,必须科学合理地保育青海湖裸鲤资源。同时也表明微卫星标记能够有效地检验出青海湖裸鲤野生群体遗传多样性变异的情况,应加强微卫星标记在裂腹鱼类研究中的应用。

4.4线粒体基因标记(Mitochondrial gene marker)

线粒体细胞色素b(Cytochrome b,Cyt b)是构成线粒体氧化磷酸化系统复合体的蛋白质之一,是由线粒体基因编码的蛋白质。由于Cyt b容易用一些通用引物扩增和测序,其结构与功能在13个蛋白质编码基因中被了解得最清楚,且进化速度适中,适合用于种属水平系统发育关系的研究,被认为是解决分类和系统进化问题最可信的分子标记之一[22],所以Cytb基因在裂腹鱼类的分子系统学研究中是应用较多的分子标记。何德奎等基于Cyt b先后对裂腹鱼类的裂腹鱼属(原始等级类群)[23]、特化等级类群[24]和高度特化等级类群[25]进行分子系统发育研究,测得裂腹鱼类的Cyt b全序列1140 bp,结果显示裂腹鱼属构成一单系群,而特化与高度特化等级类群均不构成单系群,裸鲤属与裸裂尻属也不构成单系群,这与形态学研究结构不一致。杨天燕等[26]基于Cyt b对新疆的裂腹鱼亚科的4属7种鱼研究,结果表明同为原始等级扁吻鱼属和裂腹鱼属的鱼类亲缘关系较近,而同为特化等级裂腹鱼类的斑重唇鱼和新疆裸重唇鱼亲缘关系较近,但他们并不各自形成单系群,这与He等[23-25]的研究结果一致。Cyt b基因亦广泛应用于裂腹鱼类种群水平的研究。Zhao等[27]基于Cyt b基因全序列对青海湖、黄河和柴达木水系的裸鲤属青海湖裸鲤、花斑裸鲤及斜口裸鲤进行系统分析,结果显示以上三个物种没有形成各自独立的单系群,青海湖裸鲤与其甘子河亚种也没有形成分化,不支持青海湖裸鲤为多型种,也不支持斜口裸鲤作为独立的种或作为花斑裸鲤的一个亚种。柴达木盆地的花斑裸鲤形成单系群,而且与黄河花斑裸鲤间的Fst值高于0.98,表明它们之间的基因交流被长期阻断,暗示生态隔离可能已经使柴达木裸鲤独立进化成相当于不同的种,并提议当前应对柴达木水系的裸鲤给予优先保护。岳兴建使用Cyt b基因研究了怒江三种裂腹鱼类的种群遗传结构,结果显示怒江的这三种裂腹鱼单倍型数量均较少,都存在遗传结构简单、种群多样性不高,资源量下降,种群隔离形成小种群的情况,并提出保护其遗传资源的任务刻不容缓。晁燕对齐口裂腹鱼的玛柯河与大渡河种群进行了Cyt b的遗传多样性和遗传结构研究,结果显示,两个种群仅有一个单倍型共享,玛柯河种群的单倍型多样度和核苷酸多样度均明显偏低,并且两个种群间的Nm值远远小于1,说明两个种群的基因交流受到一定的限制,自然种群出现明显的分化现象,提出在实践中应将两个种群分开保护,以达到保护种群遗传完整的目的。阎雪岚基于Cyt b基因序列,分析了采自新疆克孜河塔里木裂腹鱼的三个群体及斑重唇鱼一个群体的种群遗传多样性和遗传结构,结果显示克孜河塔里木裂腹鱼种群和斑重唇鱼种群的核苷酸多样性均低于同亚科的青海湖裸鲤、黄河花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼等种群,由此贫乏的遗传多样性推测克孜河塔里木裂腹鱼和斑重唇鱼种群曾经历过“瓶颈效应”的打击,种群的进化潜力较低,对环境变化的适应能力较差,物种维持力较低,应该加强保护措施。Cyt b基因标记在裂腹鱼类的分类上也有应用,祁得林[28]基于Cytb基因分别对柴达木裸裂尻鱼的分类学地位、青藏高原裸裂尻属的两个疑难种的鉴定以及南门峡的裂腹鱼亚科鱼类的分类地位的探讨。柴达木裸裂尻鱼与黄河裸裂尻鱼种间平均遗传距离为0.54%,明显低于裂腹鱼亚科其他属鱼类的种间遗传距离及本属其他种间遗传距离,表明了两者之间没有达到种级水平的显著分化,并结合地质学资料和柴达木水系与黄河水系现今隔离格局,建议将柴达木裸裂尻鱼作为黄河裸裂尻鱼的一个亚种。对青藏高原裸裂尻属两个疑难种的研究结果显示,大渡软刺裸裂尻鱼(Sp.malacanthus chengi)和软刺裸裂尻鱼(Sp.malacanthus)之间存在较大差异,遗传距离2.06%,且系统树上不聚在一分支上,而前腹裸裂尻鱼(Sp.anteroventris)则独立成一枝,与指名裸裂尻鱼有较大差异,遗传距离达4.38%~5.53%,结合形态差异提出大渡软刺裸裂尻鱼提升为独立种,种名Sp.chengi,而前腹裸裂尻鱼则应该是裸裂尻鱼属的一个独立种。在对南门峡裂腹鱼亚科鱼类相似种的分类地位研究中,分析结果显示南门峡河的裂腹鱼类由于所处的小生境的自然选择压力而引发了物种的形态趋同进化,应属于花斑裸鲤与黄河裸裂尻鱼形态相似种的共存(既具有花斑裸鲤的特征又具有黄河裸裂尻鱼的特征),并指出分类依据。

线粒体控制区序列(D-loop)为线粒体DNA唯一的非编码区,进化压力较小,进化速度是mtDNA其他区段的2~5倍,在D-loop区可见较高的突变积累而形成的多态性,能够有效地检测到传统形态学所无法辨别的种群水平的分化,甚至能发现亚种的存在。近年来,D-loop区已经成为鱼类系统发育和群体遗传常用的研究手段,同样也广泛应用在裂腹鱼类的研究中。祁得林等[28]基于D-loop基因标记分析了柴达木内流水系与黄河水系的黄河裸裂尻鱼的种群遗传结构和分化,发现柴达木河水系种群的单倍型多样度和核苷酸多样度均低于黄河各支流的种群,据此推测黄河裸裂尻鱼在青藏高原隆升过程中曾经历过近期的种群扩张事件。代应贵分析了乌江种群的四川裂腹鱼D-loop序列,结果显示单倍型间平均遗传距离P为0.006,远远未达到种群分化的标准(Shaklee等提出鱼类在属、种和种群三级水平上遗传距离P分别为0.9、0.30、0.05),核苷酸多样性π为0.00324,低于其它鱼类种群,表明四川裂腹鱼乌江种群遗传多样性匮乏,该鱼种群的生活力显著下降,保护四川裂腹鱼乌江种群刻不容缓,并提出了保护建议。陈大庆等[29]利用PCR技术扩增了青海湖沿岸黑马河,布哈河和沙柳河3条河流的青海湖裸鲤D-loop基因序列片段1005bp,结果显示黑马河与布哈河群体亲缘关系较近,沙柳河与前二者较远,三个繁殖群体间的遗传分化较弱,推测可能在洄游到同一河流里进行交配繁殖的群体内存在频繁的基因交流。韩虎峰等对珠江水系可渡河光唇裂腹鱼种群的D-loop区进行PCR扩增,结果显示单倍型间的平均遗传距离与核苷酸多样性均较低,推测此种群遗传多样性贫乏,应采取措施予以保护。苏军虎等[30]采用D-loop基因序列,分析了采自黄河上游的极边扁咽齿鱼的三个种群的遗传结构,结果表明极边扁咽齿鱼的种群遗传多样性水平较高,群体间尚未有显著的遗传分化,系统树也显示三个种群的单倍型混合分布,没有形成明显的单倍型组,也没有显示出单倍型与地理位置的对应关系,并且三个群体共享一个单倍型,推测此三个种群来自共同的祖先,且极边扁咽齿鱼并未经历种群扩张。

线粒体细胞色素C氧化酶亚基(COICOII COIII)序列是线粒体编码蛋白质基因中最为保守的基因序列,同源性达到80%左右,而尤以COI进化速度最慢,适合种及更高分类阶元水平上的系统发育研究。在裂腹鱼类中的应用研究中,细胞色素C氧化酶亚基序列作为分子标记的报道很少。晁燕等[31]采用RT-PCR技术克隆获得了黄河裸裂尻鱼的COI、COII、COIII基因的编码序列,分析结果表明黄河裸裂尻鱼与滇池金线鲃具有较近的亲缘关系,与裂腹鱼亚科鱼类起源于晚第三纪广泛分布于青藏高原地区的喜温性原始鲃类的观点相一致。杨天燕等[32]对扁吻鱼和塔里木裂腹鱼的COI基因片段进行了扩增,序列分析结果显示作为原始等级类群的塔里木裂腹鱼与扁吻鱼的亲缘关系较近,而与特化等级类群的新疆裸重唇鱼和斑重唇鱼的亲缘关系较远,这与曹文宣[2]、马燕武[33]等人的研究结果一致。

近年来,在环境污染与人为捕捞的情况下,野生裂腹鱼资源已经受到严重破坏,其经济价值也越来越高,所以对于裂腹鱼类的功能基因,尤其是与经济性状相关的功能基因的研究越来越值得人们关注。林涛等[34]采用RT-PCR方法,首次从齐口裂腹鱼脑垂体总RNA中克隆出生长激素(GH,是一种单一肽蛋白激素,主要作用是促进机体的生长)基因序列,通过分析发现齐口裂腹鱼的GH与草鱼、鲤鱼的GH同源性分别为99.8%和99.4%,由如此高的同源性表明,可以通过转生长激素基因解决齐口裂腹鱼生长速度缓慢与饵料缺乏的难题。同时的聚类分析表明,齐口裂腹鱼与草鱼和鲤鱼的亲缘关系较近,聚在一起,而与大黄鱼、花鲈和石斑鱼的进化距离较远,证明了齐口裂腹鱼与草鱼和鲤鱼同属于鲤形目。

5 展望

裂腹鱼类是一类长期适应于高原特殊环境条件的特殊鱼类,也是青藏高原及邻近地区的主要经济鱼类,如青海湖裸鲤、纳木错裸鲤、齐口裂腹鱼,巨须裂腹鱼、极边扁咽齿鱼、厚唇裸重唇鱼等具有很大的开发利用潜力。由于条件的限制,高原裂腹鱼类资源的开发近20、30年才开始,由于开发利用的时间较短,范围较小,绝大部分水域的鱼类仍处于比较原始的自生自灭状态。目前人工养殖的裂腹鱼类仅有齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼、青海湖裸鲤、极边扁咽齿鱼、厚唇裸重唇鱼、细鳞裂腹鱼[35-37]等极少数种类。裂腹鱼类由于生长周期短,生长速度缓慢,性成熟年龄较晚,所以其种群再生能力相对较脆弱,故对裂腹鱼类进行人工驯养繁殖需要进一步加强。

对裂腹鱼类的研究,不管是从种类还是地域方面,资料相对匮乏,对裂腹鱼类的研究需进一步加强。染色体显带技术可以检测染色体的精细结构、基因组结构和基因定位等,染色体组型在确定物种的分类地位和演化关系中具有重要作用,而目前裂腹鱼类的染色体组型研究比较少,已报道核型的种类不到全部亚科种类的四分之一,深入开展裂腹鱼类核型和染色体显带技术的研究可为裂腹鱼类的系统进化以及起源提供科学证据。分子遗传标记技术在裂腹鱼类的研究中应用的非常有限,与其他鲤科鱼类的研究相比还有相当大的距离。由于大多裂腹鱼类品质优良,肉质细嫩,富含不饱和脂肪酸,为产区居民的佳肴,颇受人民喜爱,所以滥捕现象严重,加上生态环境的日益恶化,很多裂腹鱼类的栖息环境遭到破坏,使得裂腹鱼类资源面临严重衰退,被列入中国濒危动物红皮书的有七种,塔里木裂腹鱼、大理裂腹鱼、扁吻鱼、裸腹重唇鱼、尖裸鲤、骨唇黄河鱼和极边扁咽齿鱼。所以保护高原裂腹鱼类迫在眉睫。随着分子生物学技术的发展,分子标记手段将不断更新和完善,将会有越来越多的分子标记运用于裂腹鱼类的研究,这将不仅有助于保护裂腹鱼类的种质资源和种群遗传结构,还从分子水平研究裂腹鱼的系统进化,探索裂腹鱼类在生物地理学中的重要地位。

[1]乐佩琦等.中国动物志-硬骨鱼纲:鲤形目(下卷)[M].北京:科学出版社,2000.

[2]曹文宣,陈宜瑜,武云飞,等.裂腹鱼类的起源和演化及其与青藏高原的隆起关系[M].北京:科学出版社,1981.

[3]孟立霞.5种(亚种)裂腹鱼类的形态学差异研究[J].凯里学院学报,2007,25(3):25-29.

[4]郭焱,孟玮,刘建,等.新疆不同河流斑重唇鱼(Diptychusmaculates)形态特征比较研究[J].水产学杂志,2009,22(3):1-5

[5]昝瑞光,刘万国,宋峥.裂腹鱼亚科中的四倍体—六倍体相互关系[J].遗传学报,1985,12(2):137-142.

[6]孔磊.新疆裸重唇鱼染色体的核型及带型研究[D].石河子大学,2010.

[7]李渝成,李康,桂建芳,等.中国鲤科鱼类染色体组型的研究XI.裂腹鱼亚科二种鱼和鳅鮀亚科三种鱼的染色体组型[J].水生生物学报,1987,11(2):184-186.

[8]李晓莉,许映芳,方耀林,等.气口裂腹鱼染色体核型和同工酶初步研究[J].淡水渔业,2010,40(1):34-39.

[9]余祥勇,李渝成,周墩.中国鲤科鱼类染色体组型研究-8种裂腹鱼亚科鱼类核型研究[J].武汉大学学报(自然科学版),1990,(2):97-104.

[10]武云飞,康斌,门墙,等.西藏鱼类染色体多样性的研究[J].动物学研究,1999,20(4):258-264.

[11]邹习俊.四川裂腹鱼核型及遗传多样性研究[D].贵州大学,2009.

[12]祁得林.青海湖裸鲤染色体核型及多倍性的初步研究[J].青海大学学报(自然科学版),2004,22(2):44-47.

[13]Wu C Z,Wu Y F,Lei Y L,et al.Studies on the karyotypes of four species of fishes from the Mount Qomolangma Re-[14]陈燕琴,杨成,赵娟,等.黄河裸裂尻鱼染色体核型的初步研究[J].水产科学,.2006,25(11):577-580.

gion in China.In:Li Deshang.Proceedings of the international Symposium on Aquaculture.Qingdao:Qingdao Ocean University Press,1996.

[15]余先觉,周暾,李渝成,等.中国淡水鱼类染色体[M].北京:科学出版社:1989.

[16]许生成.青海湖裸鲤血液指标的测定[J].青海畜牧兽医杂志,2003,33(4):13-15.

[17]段彪,刘鸿艳.细鳞裂腹鱼同工酶组织特异性研究[J].西南大学学报(自然科学版),2010,32(6):27-30.

[18]Chen Y F,He D K,Chen Y Y.Electrophoretic Analysis of Isozymes and Discussion about Species Differentiation in Three Species of Genus Gymnocypris[J].Zoolo-gical Research,2001,22(1):9-19.

[19]赵凯.青海湖裸鲤鱼鲤、鲫、草鱼的随机扩增多态DNA分析[J].淡水渔业,2001,31(5):49-51.

[20]陈自明,陈毅峰.用RAPD技术对特化等级裂腹鱼类亲缘关系的探讨[J].动物学研究,2000,21(4):262-268.

[21]蒋鹏,史建全,张研,等.应用微卫星多态分析青海湖裸鲤(Gymnocypris przewalski(Kessler)六个野生群体的遗传多样性[J].生态学报,2009,29(2):939-945.

[22]Zardoya R,Meyer A.Phylogenetic performance mitochondrial protein coding genes in resolving relationship among vertebrates[J].Mol Biol Evol,1996,(13):933-942.

[23]He D K,Chen Y F.Biogeography and molecular phylogeny of the genus Schizothorax(Teleostei:Cyprinidae)in China inferred from cytochrome b sequences[J].Journal of Biogeography,2006,(33):1448-1460.

[24]HeDK,ChenYF,ChenYY,etal.Molecularphylogenyofthespecializedschizothoracinefishes(Teleostei:Cyprinidae),withtheirimplicationsfortheupliftoftheQinghai-TibetanPlateau[J].ChineseScienceBulletin,2004,49(1):39-48.

[25]He D K,Chen Y F.Molecular phylogeny and biogeography of the highly specialized grade schizothoracine fishes(Teleostei:Cyprinidae)infrred from cytochrome b sequences[J].Chinese Science Bulletin,2007,52(6):777-788.

[26]杨天燕,张人铭,郭焱,等.扁吻鱼和塔里木裂腹鱼线粒体COI基因片段的比较研究[J].水生态学杂志,2011,32(1):45-50.

[27]Zhao K,Li Junbing,Yang Gongshe,et al.Molecular phylogenetics of Gymnocypris(Teleostei:Cyprinidae)in Lake Qinghai and adjacent drainages[J].Chinese Science Bulletin,2005,50(13):1325-1333.

[28]祁得林,晁燕,郭松长.黄河裸裂尻鱼五种群mtDNA控制区的遗传结构[J].动物学报,2008,54(6):972-980.

[29]陈大庆,张春霖,鲁成.青海湖裸鲤繁殖群体线粒体基因组D-loop区序列多态性[J].中国水产科学,2006,13(5):800-806.[30]苏军虎,张艳萍,娄忠玉,等.黄河上游极边扁咽齿鱼种群遗传结构[J].动物分类学报,2012,37(1):29~35.

[31]晁燕,祁得林,申志新,等.黄河裸裂尻鱼细胞色素C氧化酶I、II和III亚基基因的克隆及序列特征分析[J].动物学杂志,2011,46(4):16-24.

[32]杨天燕,孟玮,海萨,等.新疆几种裂腹鱼类系统发育关系探讨[J].干旱区研究,2011,28(3):555-561.

[33]马燕武,郭焱,张人铭,等.新疆塔里木河水系土著鱼类区系组成与分布[J].水产学报,2009,33(6):949~956.

[34]林涛,吴蓉,龚文波,等.齐口裂腹鱼生长激素基因cDNA克隆与序列分析[J].水生态学杂志,2009,4(2):79-83.

[35]若木,王鸿泰,殷启云,等.齐口裂腹鱼人工繁殖的研究[J].淡水渔业,2001,31(6):3-5.

[36]陈礼强,吴青,郑曙明.细鳞裂腹鱼人工繁殖研究[J].淡水渔业,2007,37(5):60-63.

[37]张艳萍,娄忠玉,苏军虎,等.极边扁咽齿鱼人工繁殖技术[J].水产学报,2010,34(11):1699-1703.

(编辑:高真贞)

S937

A

1006-799X(2016)17-0121-05

杜岩岩(1983-),女,山东临沂人,工程师,主要从事鱼类种质资源保护研究工作。