浅析提升少数民族文化影响力的符号化策略

——以金庸小说《天龙八部》为例

2016-10-28周磊

周 磊

(湖北民族学院文学与传媒学院 湖北恩施 445000)

浅析提升少数民族文化影响力的符号化策略

——以金庸小说《天龙八部》为例

周磊

(湖北民族学院文学与传媒学院湖北恩施445000)

金庸最具代表性的小说《天龙八部》采用了视觉化、抽象化、典型化三种少数民族文化传播的符号化策略,这三种策略传播效果各有优劣。针对目前少数民族文化传播中的符号化中出现的独特性不强、新颖性不足和带入效果不好的三种失误,笔者主张提升少数民族文化影响力可采用以下三种符号化策略:深入发掘少数民族文化底蕴,寻找新的传播增长点;加快视觉化改编,优化传播推广模式;立足正确的民族观,塑造经典的民族文化形象代言人,拓展受众的接受渠道。

符号化少数民族文化影响力金庸

长久以来,少数民族在历史发展进程中逐渐形成了自己特有的多姿多彩的民族文化。在大力发展文化事业和振兴文化产业的今天,加快少数民族文化的推介和宣传,切实提升少数民族文化的影响力,已经成为当前民族文化产业发展的重点和各民族的共识。因此,积极探讨合理、科学、有效的少数民族文化符号化策略,并付诸实施,这是构建民族文化品牌以获得受众认同的重要途径,也是促进少数民族地区经济、文化等各项事业发展的有效手段。

索绪尔认为,“符号”是概念和音响形象的结合,也即由所指和能指结

合而成*费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆,1980年,第101—102页。。所谓“符号化”,则是指由能指和所指组成的表意行为,这个行为的结果就是记号。这里的记号就是我们所说的符号。“能指”和“所指”是构成符号的两个部分,“能指”指语言的声音形象,“所指”指语言所反映的事物的概念。巴尔特发展和延伸了索绪尔的理论观点,认为“能指”是我们通过自己的感官所把握的符号的物质形式,“所指”是符号使用者对符号所涉及对象所形成的心理概念。由此可知,“民族文化符号是一个民族或一个区域内的社会群体在长期历史发展中形成的约定俗成的符号,它积淀着民族文化思想、观念和情感,是民族心理结构和审美情趣的外在形式体现”*于瑞华:《民族文化符号在影视设计中的应用》,《电影文学》,2008年第6期。。所谓少数民族文化的符号化的过程,也就是通过符号的能指,即能充分表达少数民族文化内涵的某种载体,如图像、声音、语言或其组合去表现所指(即少数民族文化内涵)的过程。

时至今日,在对民族文化进行推介和传播的过程中,符号化早已成为重要的策略和手段,包括神话、地理、历史、风俗习惯、民族人物等在内的各种类型的符号被广泛运用于实践。金庸作为文坛巨匠,在他的多部小说中均涉及对少数民族的描写,而这些描写其实早就巧妙地运用了符号化的手法,通过简单的符号来归纳和体现该少数民族的文化特点。他的很多经验直到今天仍值得我们学习和参考。有鉴于此,本文即从少数民族文化符号化入手,选取金庸最具代表性的小说作品《天龙八部》,深入剖析他作品中少数民族文化符号化策略运用的得失之处,从中反思如何更加科学、合理地去运用符号化策略,进而更好地为提升少数民族文化影响服务。

一、 《天龙八部》中少数民族符号化方法的运用

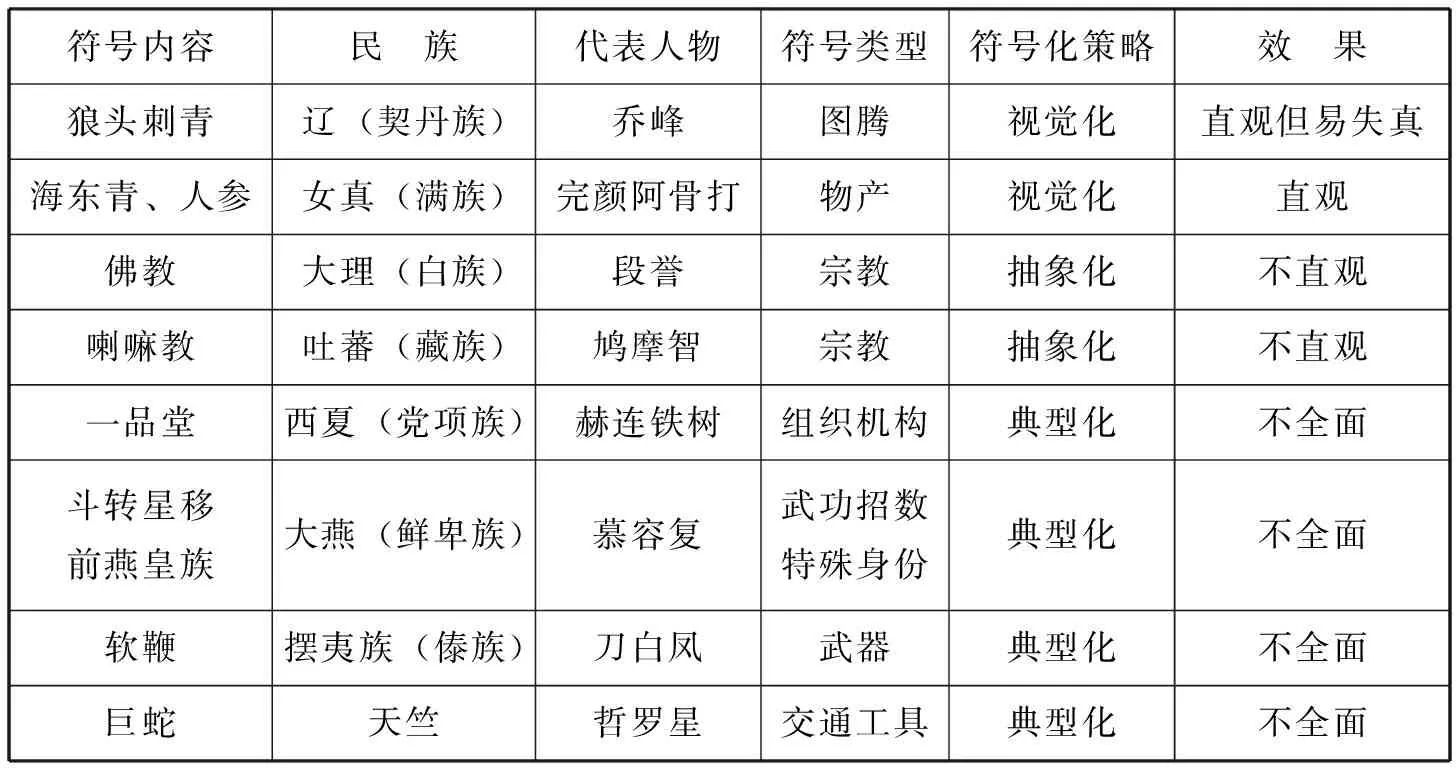

金庸武侠小说《天龙八部》主要描写了北宋年间,以乔峰、段誉和虚竹为代表的侠义之士,身逢宋、辽、大理、西夏、吐蕃等群雄逐鹿的乱世,面对民族冲突、家国恩怨、江湖纷争以及儿女情长诸多纠葛时,坚持“侠之大者,为国为民”的英雄本色,前赴后继慷慨赴义的故事。作品中所涉民族人物之众多、民族关系之复杂,堪称金庸小说之最。尤其是该书重点刻画的契丹、女真、吐蕃等少数民族文化性格方面,金庸通过巧妙的符号化处理,仅寥寥数笔就极为精准地捕捉到了其民族的特性(其具体的符号化处理详见下表):

《天龙八部》中少数民族文化符号一览表

如上表所示,在对各少数民族文化特点的刻画上,金庸是根据各民族文化在作品中的重要性的不同,分别运用了视觉化、抽象化及典型化等不同的手法。比如,金庸在描写契丹族的时候,便采用图腾*图腾:就是原始时代的人们把某种动物、植物或非生物等当作自己的亲属、祖先或保护神。相信他有一种超自然力,会保护自己,并且还可以获得他们的力量和技能。在原始人的眼里,图腾实际是一个被人格化的崇拜对象。图腾作为崇拜对象,主要的不在他的自然形象本身,而在于它所体现的血缘关系。作为视觉化的载体。通过对契丹人后裔的标志——纹于胸口的狼头刺青的专门描写,借此让读者们形成了对契丹民族游牧文化的最直观印象。事实上,不仅仅是契丹族,历史上驰骋北方的游牧民族,大多都以狼、鹰、熊、虎等凶猛动物为其图腾。以图腾动物的形象纹身,希望借此获得图腾动物相应的某些技能。此外,这种纹身也象征其勇猛、剽悍的民族精神。金庸选取狼头纹身这种可视化的文化符号来表征契丹人的文化性格,尤其是在根据小说改编的各版本影视剧、电影和游戏中进行形象直观的图像展现时,都极具视觉冲击力和震撼力。通过直观的视觉化呈现,当契丹人胸口的狼头刺青活灵活现地展现于观众眼前时,契丹民族的民族文化特性被瞬间定位和记忆,成为了最简单直接的文化符号。这种效果极佳的符号诠释策略,有利于人们凭借对狼的既有认识,迅速构建对契丹族的整体文化形象。此外,这种整体形象再不断与作品中乔峰豪气干云的个人魅力、其手下18名契丹武士视死如归、英勇豪放等具体细节结合、交融在一起,就会不断印证和加深人们对契丹民族极富侵略性的狼图腾民族文化性格的认识。契丹民族以狼为图腾原是金庸或然性的艺术想象,目前学界尚无可靠证据判明其真伪。倘若有媒体要以之为噱头来增强契丹民族文化传播的效果,则这种策略是否恰当应该审慎地考虑。譬如姜戎《狼图腾》*《狼图腾》:姜戎的一部以狼为叙事主体的小说。有学者认为:“小说虚构了一个事实,虚构了一种文化。蒙古族牧民非但不以狼为图腾,而且对狼是格杀勿论的。”从而引发了狼是否是蒙古族图腾的论争。导致读者对“蒙古族是否以狼为图腾”的文化问题产生了误读,进而导致了蒙古族的民族文化正面形象受损,削弱和影响了其民族文化的有效传播就是一个极为典型的例子。

又比如,金庸在描写女真人(即今日的满族)民族文化形象的建构时,由于女真人所居住的地理区域位于塞外东北的苦寒之地,这里独特的自然环境孕育了以海东青*海东青:是鹰科鸟类矛隼东北亚种的汉语俗称。矛隼是一种猎鹰,分布在北极以及北美洲、亚洲的广大地区,其东北亚种在中国原产于黑龙江、吉林等地。满族人的先祖肃慎族人语称其“雄库鲁”,意为世界上飞得最高和最快的鸟,有“万鹰之神”的含义。和人参为代表的独特东北物产,这些物产逐渐成为女真族独一无二的特产和地域文化名片。女真人猎取海东青和寻找人参的劳动过程充满了危险和艰辛,或许正是艰难的生存经历铸就了女真人不畏艰险、精于射猎和勇敢善战等彪悍的民族性格。可见作者敏锐地选取海东青、人参作为反映其民族文化特性的符号是十分合理的。因为这种得天独厚的文化符号能使人们看一眼便明了女真人的民族精神和气质。海东青、人参与狼刺青一样,正是由于具有很强的视觉冲击力,所以便于进行视觉化的文化编码与推广。

而对于深受佛教影响的大理(白族)与吐蕃(藏族),金庸则提取了宗教这一抽象化的文化概念作为其民族文化的标志,准确而较全面地将两个潜心向佛的民族的文化特性充分表现出来。与此同时,又通过佛教与喇嘛教之间的显著差异,令读者明辨大理与吐蕃的不同之处。这种用抽象性强的概念来代表民族文化内涵的方法虽然有效,但不易视觉化,缺乏直接的画面感,所以在宣传的效果上显然不如视觉化的文化编码方式方法来得直接和方便。至于党项、鲜卑等在作品中重要性不大的民族,作者则采取典型化的手法,塑造个性鲜明的艺术形象为民族文化代言,即以具体的某一个性化的人物或器物来体现其所属民族的文化性格。这样民族文化形象的传播策略好处在于具体可感,短处在于难免会有以点代面、以偏概全之嫌。例如:书中描写天竺胡僧哲罗星的出场,便是让其坐在巨大的怪蛇尾部的。这种经典的天竺文化符号让人印象深刻,因为读者以前的理解中印度人是一个擅长于耍蛇的民族。但是喜欢与蛇共舞的民间艺人能否代表天竺人整个民族的文化性格,却是值得怀疑的。

由此可见,在对少数民族文化的符号化转换过程中,由于其所要表达的所指对象通常是确定的(都为所要传达的某民族的整体民族特色和文化内涵),因此,符号化成功的关键在于能指环节是否能处理得恰到好处。亦即用来传达少数民族文化内涵的这种载体能否直观、有效和全面反映所指,是决定符号化策略运用成败的关键。具体来看,主要存在着视觉化、抽象化和典型化这三种策略,此三种方法的优缺点大致如下:

1. 视觉化——直观有效的符号化策略

随着视觉技术以及新媒介技术的高速发展和不断成熟,符号化与视觉化二者紧密地结合在一起。只要能充分代表所要传达的民族文化内涵,并且能够达成视觉上的直观感受,将获得非比寻常的传播效果。一方面,事物、人物(这里指的是具有历史代表性和文化代表性的人物,比如蒙古族的成吉思汗、保守和幽默的典型英国人代表——电视剧角色憨豆先生)等具体的形象都可以用作视觉化的符号;另一方面,长期形成的具有文化内涵的图像、标志、图腾也具有视觉化展示的功用,类似中国龙、太极八卦、苹果公司logo等形象化的标志。然而,值得注意的是,视觉化必须要防止符号形象的失真,这是最容易出现的致命问题。比如:白虎这种动物转换成视觉形象是很简单直接的,但土家族的图腾神——白虎神的丰富的文化内涵的视觉化传达就极富挑战性,如果没有深入研究和以大量的史料作为依据,民族文化的视觉外化就容易产生形象失真。形象的失真反而会影响受众对该民族的文化内涵的准理解,造成不必要的文化误读,引发民族文化形象传播的负面效应。

2. 抽象化——全面准确的符号化策略

在大多数情况下,少数民族文化内涵丰富、种类繁杂,某种或者某几种简单的符号形象尚不足以概括其内涵,在获得社会广泛认同的具体形象化符号出现之前,通过抽象化的语言符号来指代是一种不得已而为之的符号化策略。语言符号具有全面准确地概括表述民族文化内容和内涵的优点,不至于出现涵括性不够、代表性不强的问题。但是,抽象化符号的概念性、概括性以及非形象性使得文化符号的视觉转译难度非常高,这往往导致传播效果上会大打折扣。比如《天龙八部》中对大理国佛国的描述,只是让我们了解到这个国家和民族受佛教影响至深,这种概念的传达上缺少独特的视觉形象支撑,难以形成与众不同的深刻的印象。此外,代表反面角色的藏族僧人鸠摩智、天竺僧人哲罗星,二者代表的藏传佛教与印度佛教的文化内涵的差异的视角表达效果不太明显,对佛教缺乏常识的读者们很难发现视觉形象后边的文化奥义与差别。因此抽象化的民族文化符号表达策略对需要彰显少数民族文化独特性的民族文化传播要求而言,显然不是最佳的选择。

3. 典型化——灵活多变的符号化策略

在丰富多彩的民族文化内容中塑造一个典型形象来呈现该民族的特色,这种以少总多的传播策略虽有一定的合理性,但终究还是存在诸多不足之处。首先,是前面提到过的以点代面、概括性不强。正如《天龙八部》中西夏国一品堂的文化符号设置显然是为想以这个专为西夏皇室招募武林高手的组织来显现这个民族文化血液里的尚武精神。但显然尚武精神并不是党项民族文化精神的全部,武士阶层的精神风貌也不足以代表整个党项族或西夏国的整体精神文化气质。另外我们还可以作为鲜卑族文化符号代表的慕容复为例进行分析,虽然慕容复具有特殊的身份——鲜卑族燕国的皇室后裔、拥有独一无二的高超绝技——斗转星移,能够隐喻鲜卑族曾经的辉煌,可这两大特征的符号意义在受众看来表明他是一个具有身份特殊的江湖枭雄的所指意义显然大于作为整个鲜卑民族的文化代言的能指的符号意义。因为民族文化性格要用一个特殊的个体来表现外化实在太难了,另外往深处想,文化认同和民族身份不存在必然的联系。无论在小说还是在影视中慕容复都更像是一名汉族的贵族公子而并非鲜卑人。这样慕容复这个典型人物的文化符号意义似乎更多地指向汉族的文化性格而非鲜卑族。其次,恒常性不够、代表性不强。与历史长河中奔流不停的民族文化发展史相比,个体所代表的含义始终是暂时的、有局限性的,民族文化的内涵随着时代的变化变动不居。所谓世事无常,即使是那些经过历史证明和公众普遍认同的民族英雄和传奇人物,也难以全面概括整个民族文化的博大精深,变化无穷。譬如:蒙古族的英雄人物成吉思汗,虽然能代表蒙古族的很多典型特征,却无法代表近现代以来蒙古族民族随时代语境而改变的民族文化内涵和历史记忆。

二、 当代少数民族文化符号化传播中存在的问题

通过对《天龙八部》少数民族文化符号化方法的分析,联系到当前我国少数民族文化传播具体特点,我们发现金庸对少数民族文化性格的艺术描写与概括技巧与当前民族文化传播者的文化传播思路与策略有很多相似之处,极具启发性。笔者对当前我国少数民族文化传播中符号化策略现状进行了深入研究之后,发现存在以下三个方面的问题:

1. 少数民族文化符号的独特性不强,解读和宣传模式单一

对照当前少数民族文化符号化运用实践,我们会发现不同的民族之间以及相同民族的不同地区之间的符号化都存在趋同的现象,各民族文化的独特性和区域差别未能充分体现。以土家族为例,白虎图腾的宣传成为土家族各地区宣传的重点,但各地对本地区白虎图腾文化的演变历史和地域文化特色缺乏深入研究,未能充分从具体的文化符号的演变史和具有地域特色的技术细节之中去发掘本地区民族文化符号的独特文化内涵与深意,缺乏文化阐释和创新能力。确如陈雅所言,“当前许多地方进行的地方文化形象研究设计……存在轻率浮躁、不顾地方实际随意跟风、过于功利、毫无地方特色等问题”*陈雅:《地方文化符号系统的建构与创新》,《青海社会科学》,2008年第3期。。

另外,国内各民族地区大众传媒对少数民族文化的报道,仍没有摆脱“重宣传而轻传播”的束缚,报道内容多为会议报道、活动报道,对少数民族文化内涵发掘不够、阐释不足*高卫华、杨兰:《大众传媒传播少数民族文化的符号化结构功能——以〈恩施日报〉报道“恩施女儿会”为例》,《当代传播》,2012年第5期。。虽然地方传媒能凭借在宣传报道上与地方政府决策的一致性,减少信息传播的阻力。但就长期的传播效果而言,这种一致性也带来相应的隐患。如原本鲜活生动的少数民族文化形态在统一的宣传模式中变成文字刻板、形式单一、枯燥乏味的新闻类信息,受众很难从媒介接受和获得对少数民族文化的审美感受。“符号是一种表征,必须要从营销传播的角度去寻找品牌的差异化。”*白晓晴:《广告创意表现的符号化策略的优势与实施》,《现代经济信息》,2010年第12期。

2. 少数民族文化符号的新颖性不足,传播方式和途径单一

自媒体时代文化传播领域的技术革命给以报纸为主的传统媒体带来了强烈冲击,尤其是青年受众媒介接受习惯的改变,使负责少数民族文化传播的传统主流媒介的传播效果大打折扣。过去单纯依靠报纸新闻宣传、商品、旅游体验的传统的传播思路愈发跟不上时代发展的需求。新形势下民族文化的传播必然要求民族文化符号化策略向视觉化、互动型传播的方向转型。在不改动文化符号基本视觉形象和文化内涵的基础上,对其进行必要的视听特效处理、互动型传播模式改编,开发与之相关的文化创意产品乃至产业,实现传播效果的最大化,促进不同民族之间文化交流、互补互融提升整个中华民族的文化创新能力已经成为时代的要求。

3. 文化传播中的他者意识导致少数民族文化符号的带入感效果不佳

民族文化传播其文化符号的过程中,不论是传播者还是受众,都自觉地从传播者的主流民族文化本位出发,视别的民族的文化为被看的“他者”,这样传播受众的预设虽有利于少数民族文化针对拥有特定主流文化背景的大多数受众的定向传播,使少数民族文化为主流社会大众所接受。但这种由于文化传播者的“他者”意识导致的受众设定的简单固化,最终会影响少数民族文化传播效果,导致受众对少数民族文化内涵的理解存在片面性和更多的误读。任何一个民族文化都是一个多面体,恰如一颗璀璨的钻石。观众只有尝试从不同民族的文化立场出发,进行多维和全面的解读,才能发掘一个民族文化内涵的丰富性和复杂性,提炼时代所需要的进步的民族文化精神,扬长避短,为整个人类的文明进步和福祉作贡献。

三、 提升少数民族文化符号化传播效果的对策

有鉴于当前少数民族文化符号化传播过程中存在的不足之处,为了提升整个中华民族的文化软实力,我们需要优化少数民族文化传播中的符号化策略。

1. 深入发掘文化底蕴,寻找新的传播增长点

差异化是我们进行少数民族文化传播的前提,那些没有任何差异的、独特性的文化符号不具有任何的传播价值。我们要将注意力放到对本民族、本地区文化底蕴的深入挖掘上,加强史料搜集研究和田野调查,充分发掘民族文化底蕴、彰显民族文化特色,真正提升本民族文化符号的文化价值和传播价值。我们要顺应多民族文化共生共荣、共同发展的传播趋势,要善于打破地域限制、思维限制,防止特色鲜明的文化符号因为传承和信仰的地域狭小、代表性不足的原因,从而导致文化传播的生命力衰竭。

2. 加快视觉化改编,优化传播推广模式

我们要加快文化符号的视觉化呈现,也就是要通过视觉技术加工,使之在最短时间内能给人留下深刻印象,从而进入接受者的记忆。一方面,这必须通过对文化符号视觉化的改编和特效制作来提升视觉冲击力,真实感和震撼感是使受众接受的两大决定性前提。另一方面,要主动适应新媒介时代传播和营销模式的变革,要尝试转换传播者的立场,主动去适应接受者的接受习惯。也就是说,在不改变文化符号内涵和基本外观特征的前提下,要善于创新,主动为消费者提供更直观、更生动、更简洁的视觉效果和接受方式,全面优化与之相对应的营销推广模式。比如,当前以微博、微信为代表的新媒介交流平台,其主流的交流方式已朝着公平对等和自由互动的方式改变,类似过去传统的政府发言人那种的照本宣科式的知会、通知方式早已失去市场和吸引力,在新媒体的受众群中并不受欢迎。文化标志卡通化、个性化、互动化成为必然的发展趋势和市场需要。

3. 立足正确的民族观,拓展受众的接受视角

我们要继续坚持正确的民族观和民族文化导向,以全新的视角,传播正确的民族观念,突破地域、种族的限制,提倡交流与融合的主题。一方面,这要求我们既要认识到民族间的差异性,又要认识民族融合、和谐共处的大趋势。既反对大汉族主义,也要反对极端的民族主义。另一方面,我们应尝试去建立更加客观的评价体系,摆脱传播者的文化本位心理滋生的“他者”偏见的束缚,要以公平的、空杯的心态*心理学中有种心态叫“空杯心态”。何谓“空杯心态”?古时候一个佛学造诣很深的人,听说某个寺庙里有位德高望重的老禅师,便去拜访。老禅师的徒弟接待他时,他态度傲慢,心想:我是佛学造诣很深的人,你算老几?后来老禅师十分恭敬地接待了他,并为他沏茶。可在倒水时,明明杯子已经满了,老禅师还不停地倒。他不解地问:“大师,为什么杯子已经满了,还要往里倒?”大师说:“是啊,既然已满了,干嘛还倒呢?”禅师的意思是,既然你已经很有学问了,干嘛还要到我这里求教?这就是“空杯心态”的起源。去重新审视其他民族的文化及符号,正如提倡写生论的日本近代俳人正冈子规*正冈子规(1867—1902),日本歌人、俳人。本名常规,别号獭祭书屋主人、竹之乡下人。日本明治时代著名诗人、散文家。所主张的那样:“先把自己还原成一张白纸,然后面对实景。”*方桂芝:《日本俳句欣赏》,辽宁大学出版社,2012年,第145页。这样才能确保受众对一个陌生民族文化及其符号的客观立场,便于我们全面、客观地去理解和把握这个民族文化的内容和内涵。以美国电影《启示录》*电影《启示录》是2005年梅尔·吉布森执导的美国电影,电影的故事发生在玛雅帝国即将崩溃的时候。整部电影气势恢宏,充满一种悲怆感。为例,电影从虎爪这个被掳掠为奴的印第安不知名小部落的青年男子的视角出发,讲述了他跋山涉水,逃过玛雅奴隶贩子的重重追杀,逃回家园与妻儿团聚的故事。片中以印第安原住民的亲身经历,借他的视角引领观众去观察和审视玛雅时代的活祭、奴隶买卖、部落仇杀以及黑豹图腾、新世界的预言(其实隐喻欧洲殖民者的到来)等景象,在给人以强大视觉震撼的同时,也使人从全新的角度对玛雅文明有了更加深刻的领悟和思考。而回顾《天龙八部》中对大英雄乔峰的描述,从始至终都是以汉民族文化本位的视角和立场为出发点来刻画的,虽然这样的视角更有利于我们去体会深受汉文化影响却生为契丹人的乔峰内心的矛盾和痛苦,也符合作者金庸的写作初衷。但单从对契丹族文化的传播来看,显然是不足的。因为不论是乔峰还是萧峰,受众对其印象深刻的始终还是一个汉文化的象征符号。假设我们转换一下视角,从契丹族的角度出发,描述一个从小就仇恨汉人的契丹族人乔峰的经历,让他最后发现所有的民族文化认同都基于对别的民族文化的他者想象,每个民族文化中都有其值得珍视和坚持的精神财富,也有着与之俱来的深刻的偏激和不足;不同民族之间需要的不是相互征伐、屠杀和仇恨,而是更多的理解尊重和学习。这样的故事设计和传播策略似乎更有利于受众对古代契丹族民族文化心理有更多深入的同情理解,更能使受众体认中华民族大融合的历史大趋势,更加珍惜当下中华民族各民族之间来之不易的团结和睦的大好局面。

注意力经济的时代,文化创意的重要性不言而喻。正如一切商业传播行为归根结底都是为了塑造独特的商业文化品牌,少数民族文化传播的过程中民族文化的符号化本质上也是少数民族文化品牌的打造,创造民族文化巨大的符号价值。所有的民族文化符号化策略的选择是为彰显民族文化品牌的文化内涵服务的,由此深入挖掘民族文化内涵,寻找其新的传播增长点、通过视觉化改编和增强传播者对所传播的民族文化的换位思考和受众意识,凝练各个民族独有的民族文化符号,再进行合理化的全媒体营销传播,正是整合中华民族文化丰富的民族文化资源,增强民族的向心力和认同感,拓展中国文化世界的影响力的民族文化内涵传播的黄金路线图。

周磊(1980—),男,苗族,湖北建始人,湖北民族学院文学与传媒学院研究生,专业方向:文艺批评。