丹崖霜红 青峰独兀

2016-10-27宋涛

□宋涛

丹崖霜红 青峰独兀

□宋涛

傅山的艺术世界

FU Shan is the Jinshi in the late Ming and early Qing Dynasty. He had a wide range knowledge of poems and prose, calligraphy and paintings and inscriptions on ancient bronzes and stone tablets and he was also proficient in Confucius classics and medicine. As a result, he was reserved by the contemporary literati. The article analyzes the art value and his art against the background of cultural transition during the 17 century through FU Shan’s calligraphy works in different periods stored in the Shanxi Province Museum.

傅山学问渊海,博淹诸子、训诂、诗文、经史、金石、医药、书画等诸多领域,是当时士林尊仰的一代宗师。他那充满传奇色彩的一生,不仅见证了一个血泪交杂、风云变幻,天崩地坼的时代,也见证了中国十七世纪书法史的转捩和嬗变。透过傅山,我们看到了中国传统艺术世界的精彩和深邃;透过傅山,我们看到了明清之际启蒙思想家对人性解放、独立的呼喊;透过傅山,我们更看到一种传统人文精神的坚硬和超拔。

傅山诞生在山西太原阳曲县一个传统士大夫家庭,傅氏自明初世代官宦,颇为显赫,加以诗礼传家,可谓书香不断,尤其是傅山的祖父傅霖和父亲傅之谟,对他的人格形成和书学奠基,至为深远。全祖望称赞傅山说:“先生之家学,大河以北,莫能窥其藩者。”

傅山七岁就读私塾,据称读书十行并下,过目成诵。傅山的家庭可谓书法世家,他八九岁时便开始学书法,从学钟繇字入门,继而学王羲之、王献之、颜真卿。至二十岁左右,已“于先世所传晋唐楷书无所不临”。傅山喜欢以篆隶笔法作字,真草重骨力,宗颜书而参钟、王意趣,并在一定程度上受到王铎书风的影响。他对赵字别有见地。年轻的傅山曾摹赵子昂、董其昌诗墨,爱其圆转流丽,稍临之,遂乱真矣,既乃愧之。他对我国历代书法理论与书法各体之间关系的研究与探索,均有自己独特的见解。十五岁应童子试,以第一名的优秀成绩被山西提学文翔凤录为博士弟子员(即秀才)。文翔凤是陕西三水人,万历庚戌进士,天启间以副史提学山西,力振晋人萎靡之习,是一位有骨气、有见识、以辞赋为专门绝学、诗作也离奇古奥的好老师,对傅山有极大的影响。日后傅山以奇崛突兀的性格和艺术风格为人所知,不能不说这其中即有文翔凤投射在少年傅山心头的影子。文翔凤后因弹劾魏忠贤被罢官回籍。傅山非常怀念这位老师,写了一首《大音》诗,赞颂了文翔凤正大光明的胸襟和正义感,并肯定了他对改变三晋士人风气的影响。傅山是一个天赋很高的人,记忆力惊人。在他二十三岁时,会试卷出,兄傅庚为他点定五十三篇,他与西席马生比赛记性,看一天之内能背几篇。“马生也自负高资,穷日之力,四五篇耳”,而傅山“栉沐毕诵起,至早饭成唤食,则五十三篇上口,不爽一字,马生惊异,叹服为神”。二十九岁时,三立书院从全省选拔了三百余名才士进院学习,傅山以优异的成绩入选,受到了山西提学佥事袁继咸器重。袁评其文:“山文诚佳,恨未脱山林气耳。”傅山在三立书院发愤读书,同时也结识了一批志同道合的有为青年,如郭新、曹良直、薛宗周、王如金、白孕彩、戴枫仲等。

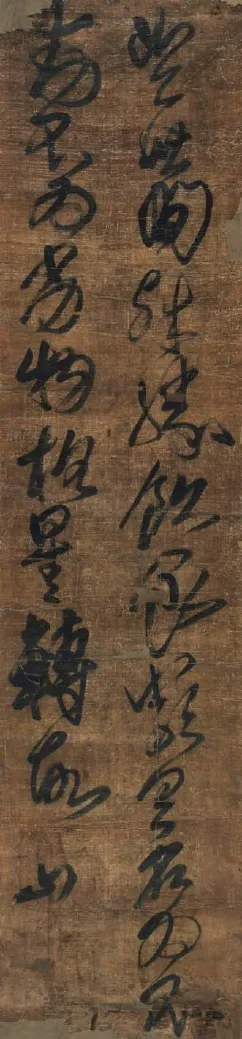

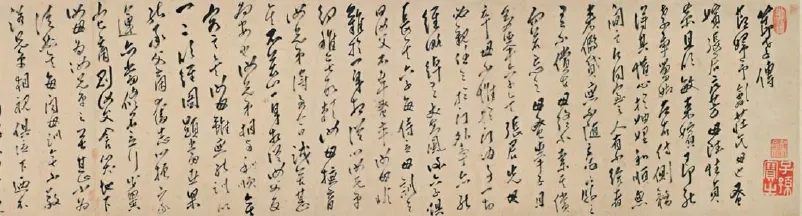

崇祯九、十年间,青年傅山因不满阉党张孙振构陷袁继咸,遂带领三晋诸生进京情愿,为袁继咸伏阙讼冤,并印发揭贴(传单),逢人便送,由此获得了广大人民和士大夫的支持。当时朝廷因慑于舆论的压力,于次年四月才审理了这案子,傅山亲自出堂作证,最后判决张孙振所控告袁继咸的罪状全系捏造,同时对张孙振作出了处罚。终于使袁继咸的冤案得以昭雪。以傅山为首的请愿运动,一直坚持了七八个月之久,最后终于取得了胜利。经此一事,傅山“名闻天下”(全祖望语)、“海内因是无不知有傅山其人”(戴梦熊《傅征君传》语)后来袁继咸到南方作官,曾多次邀请傅山担任要职,都被傅山谢绝。日后,傅山将这一段回忆记述成文,名曰《因人私记》,现收藏于山西博物院的这幅作品,详细叙述了上京请愿的经过,洋洋六千余言,文质朴实,书法精到,堪称傅山书法和文学作品中的上乘之作。

1644年,傅山三十八岁,这一年,风雨飘摇的大明王朝走到了末路,当李自成的大军逼近山西时,明大学士李建泰奉旨督师援晋,名振一方的傅山在李建泰的盛情邀请下出山。后来,由于义军迅速占领晋南,李建泰得知其家乡曲沃已陷,便无意进军,退兵保定,傅山遂知事不可为。甲申(1644年)八月,清兵入关后不久便挥师入晋。傅山很快由反对义军转变为反清。为了保持气节,免遭剃发和从事反清活动的便利,傅山到寿阳拜还阳真人郭静中为师,出家为道士,排辈份为真字辈,取名真山。他穿朱衣,自号朱衣道人、丹崖翁、松侨、侨黄老人等,无不寓有对朱明的怀念和国破家亡的沉痛。他还以行医作掩护,四处云游,进行秘密的反清活动。顺治六年(1649年),他参与了汾州义军的反清斗争。顺治十一年(1654年),他又参与了宋谦在河南举义的策划,失败被捕后经人营救出狱。

对于在满清统治下生活的心情,傅山曾以“不生不死间”来加以形容(《东海倒坐崖》),又曾说“三十八岁尽可死,戚戚不死复何言?……朝元白兽尊当殿,梦入南天建业都。”(《甲申守岁》)顺治十一年,傅山曾于牢中绝食九日,一来以示抗争,再也欲求速死,后来在虽在门生故旧的百般营救下得释,傅山却“深自咤恨,以为不如速死之为愈”(全祖望《阳曲傅先生事略》),更作《不死》诗以示羞惭。若非大孝存乎胸中,傅山即于顺治十六年南游至海州时浮海而去矣(《朝沐》)。顺治十六年(1659年),傅山“南游浮淮,渡江至金陵,复过江东,北至海州”(丁宝铨《傅山年谱》)。海州,即是今天的江苏省连云港市。今存于太原市晋祠博物馆的一幅傅山草书真迹《东海倒座崖》诗轴,便是傅山日后书录的创作于此行的一幅书作。

张煌言、郑成功的反清斗争已失利,救亡无望,傅山只好带着悲愤的心情回到太原。一路上,他反思明王朝的腐朽和南明小朝廷的苟安无为,比之历史,简直较宋季有过之而无不及。现存于山西博物院的草书《读宋南渡后诸史传》轴,正是傅山以史喻今的一幅手札,文曰:“读宋南渡后诸史传,真所谓箭头不快,努折箭竿。细绎李伯纪,何其不似南人用心也!鞠躬尽瘁,武侯后仅见。”该作笔力疏放有力,学思中蕴藉万钧,是傅山现存的代表作品。

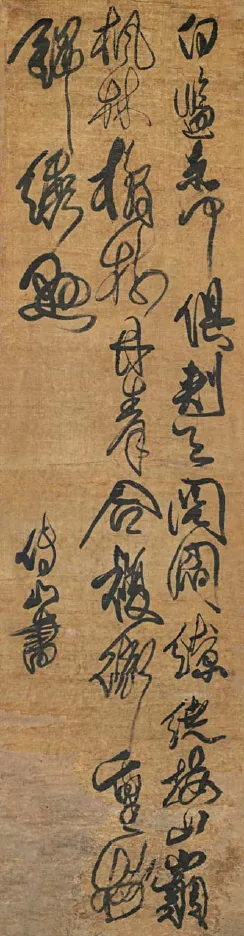

李商隐华州周大夫宴席诗 绢本198×46厘米

阿毗达摩大毗婆沙论句 绢本181×41厘米

“作字先作人,人奇字自古”,这是傅山写给儿孙们的一句诗,这句诗集中体现了傅山对书法学习和创作的核心精神与态度,古人所谓“知人论世”,傅山所谓“作字先作人”,正是化用了儒家传统的道德精髓于艺术的创作实践当中,而“奇”,并非有意标新立异,而是主张在艺术创作之前,应先养炼高尚的道德情操于胸臆之中,培养淳正通博的学问以为指导,这样才能字如其人,达到庄严而古雅的境界。傅山一生志节,不可谓不奇,而一个“奇”字的背后,也正是这种刚介、奇崛的人格力量,深深地感动着人们。标举真率、反对奴俗,可谓是傅山一生思想、艺术、治学的精神内核。

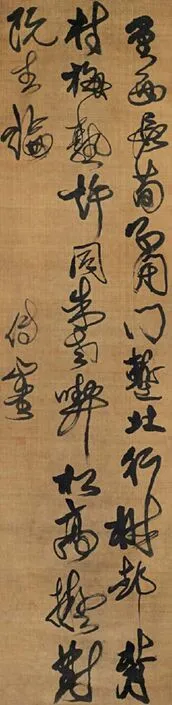

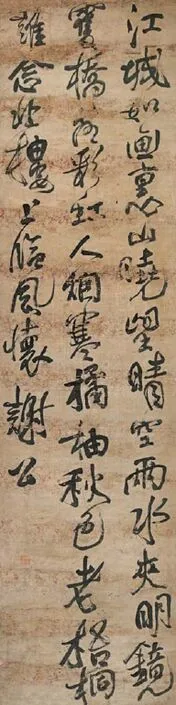

杜甫绝句四首之一 绢本196×47.5厘米

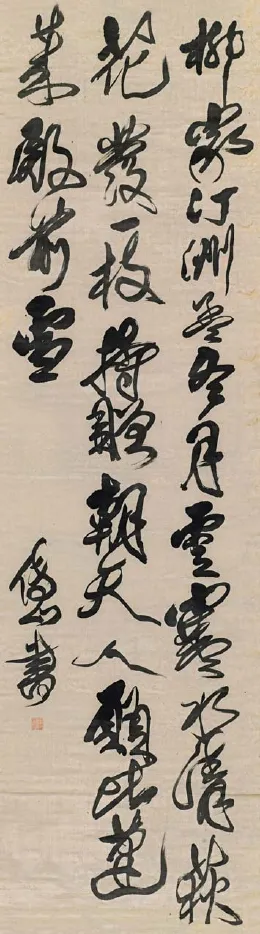

破书余古香诗 绫本183×48.5厘米

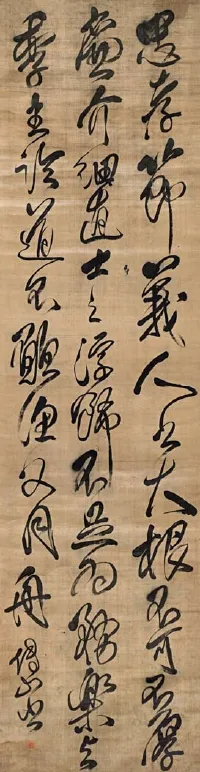

朱长文诗吴兴送梁补阙归朝赋得荻花 绫本181.5×50厘米

傅山非常重视书法学习、创作和研究的渊源有自。他曾说:“不知篆籀从来,而讲字学书法,皆寐也。”(《杂记》),就表现了他对古代文字潜心钻研、学而不厌的学者态度。同时,傅山也是清初中国书法由帖学转进为碑学的关键时期的一位革命者、实践家,基于他对碑学的影响和贡献,三百余年来,傅山始终是书法学界公认的十七世纪碑学的开山鼻祖。傅山曾讥讽作字之人如不能抒放心胸,那么便会沦为“卑鄙捏捉”。安排布置,矫揉造作,外表看上去规矩中正,但却失去了书法创作最重要的“天趣”。并提出了著名的“四甯四毋”的书学主张,是所谓“甯拙毋巧,甯丑毋媚,甯支难毋轻滑,甯直率毋安排。”这“四甯四毋”,代表了傅山的书学纲领,集中体现了傅山的自然美思想,同时,这也是傅山一生作人的准则,是他精神、人格的凝炼。

圆相写鱼字诗 绢本181.5×47.5厘米

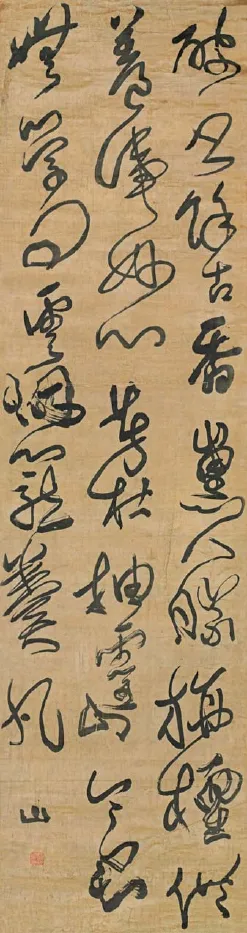

摘得红梨叶诗 绢本167×46.5厘米

杜甫 夔州歌十绝句之四 绢本180.5×47.5厘米

李白秋登宣城谢脁北楼诗 绢本200×50厘米

忠孝节义文 绫本189×49厘米

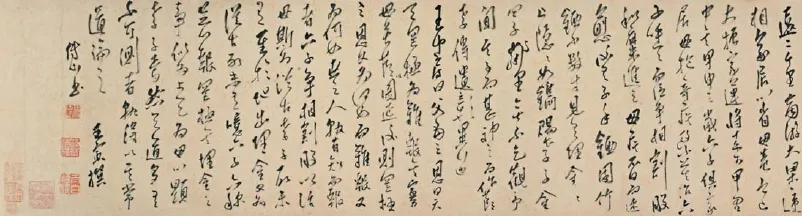

傅山对于二王书法,浸染极深,现存作品中,很多都是临摹二王法帖的传世名作,正因如此,在凭借着深厚的帖学功底上,傅山才能够出入碑碣书学,直追汉魏古风,圆熟地达到书法变化万端、无穷无尽的化境。山西博物院现收藏有傅山的多幅临王作品,如《临王羲之〈伏想清和帖〉轴》、《草书临王羲之〈诸从帖〉轴》、《草书临王献之〈安和帖〉轴》、《草书临王羲之〈明府帖〉轴》等,均表现出傅山对二王的熟稔和偏爱。傅山书风在晚年不但没有了米、黄、赵、董的痕迹,而且更加倾向于“二王”书风,开创了碑学的“阳刚之美”的风气,是以往的以“二王”为首的阴柔书风的变革,从此便开创了一代新的强烈的书风书体形式,是书坛的一个重要里程碑和转折点。近人马宗霍曾评价傅山的书法是:“草书则逸浑脱,可与石斋,觉斯伯仲。”艺术创作需要激情和热情,草书创作亦是如此。高度的热情之后其实需要的是高度的自控能力,收放自如,笔法得当,才是优秀艺术作品产生的途径。傅山的书法作品有时候难免会给人一种难以驾驭的感觉,这也许说明了他的笔法有一点放任过度了。但正是这种狂放的笔触,才使得傅山真正超出了其他书法家。这种狂放的笔触,一般人们很难再复制第二遍,连傅山本人都不能创作出复本,这也是他超出王铎之所在。

节孝传 纸本27.8×214.5厘米

山西博物院收藏的草书《寿王锡予四十二韵》十二条屏,是傅山晚年的一套长篇巨制,此时傅山的书法造诣更臻老辣。这是一首四十韵的五言排律,前有序后有跋,书写于整幅绫子上,气势雄伟,笔墨狂放,震撼人心,读来感人肺腑,十二巨幅,一气呵成,虽至后段稍显老人臂力少减,但更添作品气势的连贯性和真实性。在跋文中,傅山自叙“老臂作痛,焚研久矣。”可见已有一段时间不习笔砚了,但渐趋化境的笔力依然酝酿于傅山的胸臆之中。

传世傅山作品,多为行草,而傅氏曾自述最为得意的,却是真、隶二体,也许是过于自珍,不愿轻易示人,以致传世甚稀,故而更显得少数流传至今的傅山各体书极为珍贵。山西博物院收藏的草篆《夜谈三首》之一诗轴,堪称现存傅山作品中尺幅最大的巨制,超逾三米的高度使这副作品看上去颇为壮观,草篆文古怪离奇的结构却为傅山娴熟地掌握,苍劲有力的笔力凸现出傅山精深的书学造诣和深邃难测的功底。

清政府为了笼络人心,泯除遗老们的反清意识,于康熙十七年正月二十三日下诏,令三品以上官员推荐“学行兼优、文词卓越之人”、“朕将亲试录用”。给事中李宗孔、刘沛先推荐傅山应博学宏词试,傅山以疾辞。康熙十八年(公元1679年),阳曲知县奉令将傅山以篮舆架窝抬往北京应试。傅山至京后,受到清廷满汉大员的隆重礼遇,多次劝诱,但他既不参加考试,也不叩头谢恩康熙帝赐予的“内阁中书”职衔,回到故乡,拒不悬挂清廷赐予的“凤阁蒲轮”额匾。

傅氏满门俊彦,单以书法论,傅山曾自谓傅氏已经“一连六、七代矣”。自傅山而下,他的侄子傅仁,儿子傅眉,孙子傅莲苏,无不精通书道,传承家学,为后人研究傅山书法提供了丰富的旁证和资料。其中傅仁书法最为深入傅山堂奥,时人甚至认为几乱其真;傅眉书法亦能秉承乃父精神,深造绝艺;傅莲苏不但继承祖父衣钵,其书法又长于秀韵,偏擅天赋,祖孙三代四人于书艺精髓,均能造奥,为世所无。而在康熙十三年(公元1674年),傅仁便因病早逝,傅山在悲吟“卅年风雨共,此侄比人亲”(《哭侄仁》)之余,身心遭到很大打击,康熙二十三年(1684年)二月初九,他惟一的爱子傅眉也撒手人寰,这对于傅山这个垂暮老人的打击可谓是致命的,自二十二岁举此子以来,傅山父子一起度过了躲避兵燹,四处流浪的生活,傅眉陪伴老父深山吟哦,卖药街市,牵驴挽车,也陪伴父亲游历大江南北,左右服侍,不仅如此,傅眉也很大程度上负着赡养祖母,接续香火的家庭重担,五十余年的人生可谓历尽艰苦。悲痛无比的傅山,挥笔写下了《哭子诗》十四首,分为《哭忠》、《哭孝》、《哭才》、《哭志》、《哭力干》、《哭文章》、《哭赋》、《哭诗》、《哭书》、《哭字》、《哭画》及无题三首,现在这组诗稿原件即保存在山西博物院,透过傅山大片涂改的痕迹,可以看出,白头人送黑头人的无比哀恸溢满纸面。自傅眉去世,傅山便一病不起,四个月后,一代学者、诗人、书宗、名医傅山与世长辞。

浙江美术馆推出的“真山难老—傅山作品展”,再次把傅山拉近人们的视野,让我们通过斑驳的绢素墨宝,全面了解傅山的艺术风格、美学思想和文化精神。

(责任编辑:劳棠)