经济总量及其人均量对国家创新能力的叠加效应

2016-10-25林祥

林 祥

经济总量及其人均量对国家创新能力的叠加效应

林祥

国家创新能力以及国家创新战略理性选择,与人均GDP正相关,与国家GDP规模正相关。小国尤其是经济规模比较小的国家,国家创新能力与人均GDP有着更显著的正相关关系,大国尤其是经济规模比较大的国家,国家创新能力与GDP总量有着更显著的正相关关系。国家创新能力水平取决于人均GDP和GDP两者叠加效应之和。低人均收入国家更偏重模仿创新战略,高人均收入国家更偏重原始创新战略,经济规模大的国家有积极性偏重原始创新战略。

创新能力;创新战略;国民收入;中国经济

中国经过35年改革开放,经济总量世界第二,许多领域“中国制造”世界第一,但“中国创造”差强人意。中国许多产品没有掌握核心技术或者关键技术,许多创新属于模仿创新,创新能力与美国比还有很大差距。美国副总统拜登在2014年美国西点军校毕业典礼上评论到中国创新:“我敢说,你们说不出任何一项创新项目、创新变革以及创新产品是来自中国。”这一言论明显偏颇,但我们也应承认,我国确实缺乏革命性创新、原始创新、第一次创新。中国当前侧重模仿创新是客观现实,我们不应为此感到惭愧。问题是:中国经济总量世界第二,为什么目前侧重模仿创新?中国是否将来也能够原始创新,中国政治制度和中国文化是否能够促进我国的原始创新,这是一个关系到中华民族伟大复兴的重大问题,关系到中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信的重大问题。当前中国国民收入水平决定了当前我国创新方式偏重模仿创新,但随着我国经济持续发展、综合实力日益提升、科技体制深化改革,我国未来将迎来原始创新的热潮。

一、文献综述

本文将模仿创新和原始创新作为衡量国家创新能力尺度的两种方式。原始创新接近国外“一次创新”概念,模仿创新接近“二次创新”概念。吴晓波认为一次创新是主导技术范式和技术轨迹形成、发展和变革的技术创新,二次创新是在技术引进基础上,受囿于原有技术范式,并沿既定技术轨迹而发展的技术创新。[1]

国家创新体系(National Innovation Systems,NIS)理论是目前解释国家创新能力的权威理论,这一理论是弗里曼(Freeman)[2]1987年首次提出。在此概念基础上,世界经济合作组织(OECD)认为,NIS是由参加新技术发展和扩散的企业、大学和研究机构组成,是一个为创造、储备以及转让知识、技能和新产品而相互作用的网络系统。[3]波特(Porter)提出的产业集群相当于区域创新体系的一个层次,产业集群是指某一特定区域下存在着一群相互关联的企业、供应商、关联产业和专门化的制度和协会。[4]NIS理论在对国家创新能力解释时强调了如下特征:系统性、动态性和政府作用。2003年,美国总统科技顾问委员会正式将“创新生态系统”作为指导科技工作的重要理论。[5]创新生态系统强调创新系统的自组织性、多样性、平衡性以及创新主体的共生共荣。[6]创新生态系统理论是对国家创新体系理论的进一步发展。

国家创新体系理论如何解释发展中国家的创新能力?第一种解释是,不同国家有不同的创新路径,是由于采取了不同的产业集群。[7]例如韩国选择了通讯产业集群,法国选择了生物技术产业集群,中国选择了劳动密集型产业集群。第二种解释是,发展中国家选择技术引进模仿,原因是发展中国家的NIS实践没有取得成功。[8]按照艾萨克森(Isaksen)[9]的观点,产业集群转变为创新体系需要加强区域的制度基础结构,发展中国家没有做到这一转变,导致了国家创新体系成效不佳。第三种解释是发展中国家不具备发达国家创新体系的外部环境。维奥蒂(Viotti)以巴西和韩国为例研究了发达国家和发展中国家的创新体系,认为发达国家创新体系做法不适合发展中国家。[10]上述理论较好解释了发展中国家创新能力不如发达国家的原因,但是没有解释发展中国家为什么选择了不同于发达国家的创新体系。

关于中国为何目前偏重模仿创新问题,目前有若干观点值得关注:一是新国际分工阻挡了中国实现“第二种机会窗口”。贾根良[11]认为中国在新兴产业由于继续采用“第一种机会窗口”方式,利用劳动力廉价优势参与国际分工,忽视市场重要性,可能痛失新兴技术追赶机会。二是中国不重视基础研究。柳卸林[12]认为中国倾向投资实验发展和应用研究,创新跟着市场走,缺乏产业驱动型基础研究,造成中国核心技术创新能力不足。三是中国传统文化决定了中国只能搞模仿创新。例如,李约瑟认为中国古代人“重实用轻分析”的思维方式,杨振宁认为中国传统文化重综合归纳不重视分析推演,是抑制科技发展的主要原因。[13]四是认为中国政治制度不支持原始创新。科斯[14]认为中国政治制度缺乏“思想市场”,缺乏言论自由,难以通过思想相互碰撞、争辩而产生创新思想,抑制了原始创新。五是中国要素禀赋结构决定论。林毅夫认为中国遵循比较优势战略,首先充分发挥人均收入低而且人口规模大的优势,大力发展劳动密集型产业,积极引进国外先进技术,通过逐步改变要素禀赋结构,以渐进方式推进国家自主创新。[15]上述观点都有合理性,但是没有给予深入解释:中国可能失去“第二种窗口”的根本原因是什么?中国为什么基础研究薄弱?综合起来,林毅夫的理论具有解释力,应当从要素禀赋结构来寻找答案,其中国民收入就是一个很好的视角。

研究人均收入相关理论最有权威的是西蒙·史密斯·库兹涅茨,他于1971年提出了“库兹涅茨人均收入决定论”,[16]即经济总量的高速增长引起需求结构的高变化率,需求结构的高变化率会推动生产结构向高级化发展。库兹涅茨还提出了“库兹涅茨曲线”,即一个国家随着人均收入逐步提高,国民收入差距先扩大后缩小。[17]克罗格曼和克鲁格(Grossman &Kruger)提出了“环境库兹涅茨曲线”[18]:一个国家随着人均国民收入提高,环境污染先恶化,然后逐步改善。索罗模型[19]认为,如果两个国家拥有同样的储蓄率、人口增长率、同样的技术,那么它们将趋同于同样的人均国民收入。索罗模型机理是,人均收入低的国家其资本生产率比人均收入高的国家要高,导致资本从发达国家流向低收入国家,在高储蓄转化为高投资的条件下,最终实现人均收入收敛。这些理论与观点揭示了人均国民收入对国家产业结构升级、技术进步、资本流动的决定性作用,蕴涵了国家创新能力与人均国民收入相适应的假设。

二、命题假设及其作用机理

(一)命题假设

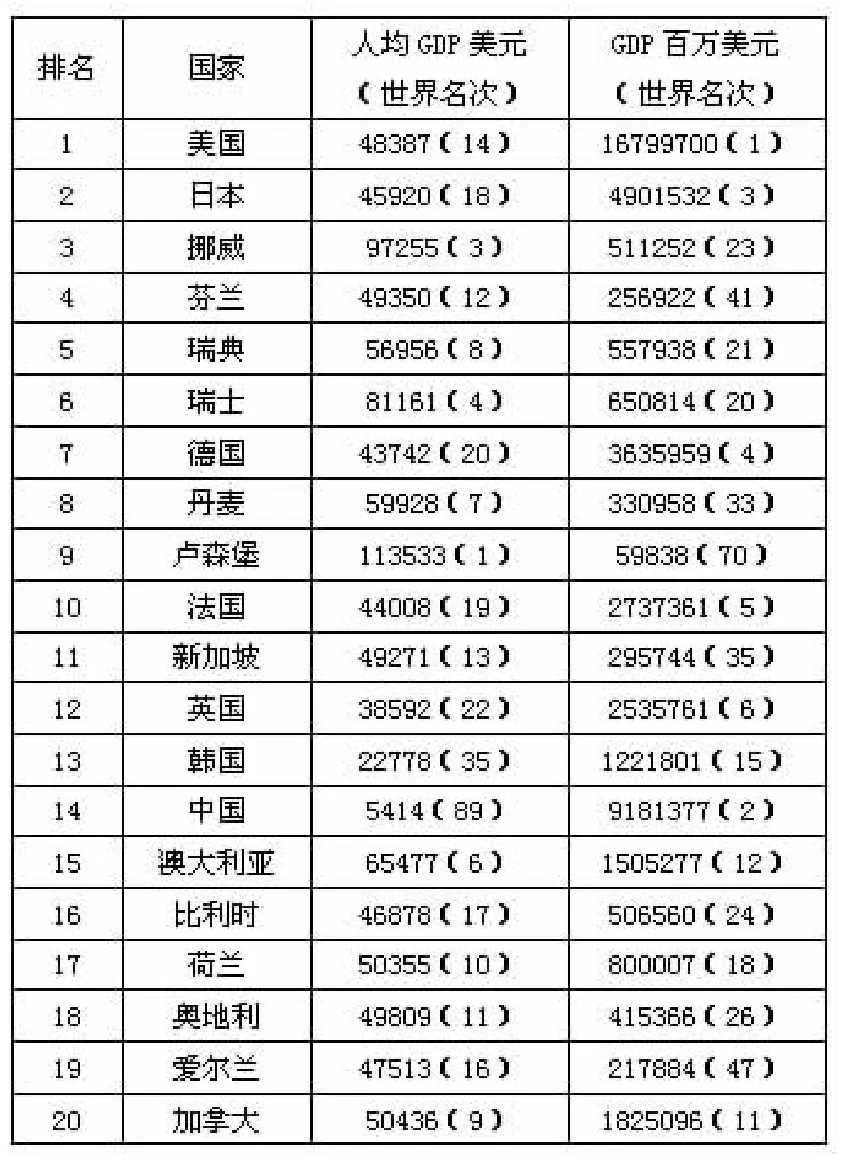

全球许多机构开展了世界各国创新能力评价研究,包括波士顿咨询公司、世界知识产权组织、瑞士洛桑国际管理学院等。由于各自设计了不同的评估指标,因此得出的结论不相同。2013年,中国社会科学院借鉴国内外相关研究成果,建立比较科学、符合世界科技发展实际的世界创新竞争力指标体系及数学模型,出版了《世界创新竞争力发展报告(2001-2012)》。我们依据中国社会科学院《世界创新竞争力发展报告(2001-2012)》,对比创新竞争力排名前20的国家2013年人均GDP和GDP状况做个对比,见表1:

表1 创新竞争力前20名国家人均G D P与G D P状况

世界人均GDP排名前20名的国家还有卡塔尔(第3位)、科威特(12名)、阿联酋(19名)等。考虑这些国家财富主要来源于石油资源,属非工业化国家,所以不纳入研究样本排名。表1数据可以发现如下现象:一是国家创新能力与人均GDP正相关,也与国家经济总量GDP正相关。二是在创新能力排名前20名国家中,人均GDP或GDP,至少有一项进入世界前20名。三是在小国尤其是经济规模比较小的国家,国家创新能力与人均GDP有着更显著的正相关关系,例如挪威、芬兰、瑞典、瑞士。在大国尤其是经济规模比较大的国家,国家创新能力与GDP总量有着更显著的正相关关系,例如,美国、中国、日本、德国、英国、法国、韩国等。

虽然专利不是衡量创新能力的完美指标,但目前还难以找到比专利更合适的指标作为衡量创新能力的单独指标。世界上许多学者偏好专利指标,例如福尔曼(Furman)等人利用USPTO(美国专利商标局)授权的国外和美国发明专利数量衡量国家的创新产出。[20]我国将发明专利数量作为衡量创新能力很重要的指标。由于我国各省市特别是东部地区具有相同的环境,发明专利与国民收入的相关性更具有客观性。2013年国家知识产权局公布了一项研究成果,统计了各省市2007~2012年发明专利数量对比(见国家知识产权局官网)。我们把各个省市发明专利数量、万人均发明专利、人均GDP、GDP数据列表见表2:

表2 中国各省市G D P、人均G D P与发明专利统计表

根据表2万人平均发明专利前20名省市数据,发现发明专利与人均GDP和GDP总量具有正相关关系。数据表明,中国各省市经济发展极不平衡,科技发展也极不平衡,经济发展水平与科技创新水平具有显著的正相关。为了更加准确揭示内在规律,我们可以重点关注排名前10名省市。这些省市具有可比性,它们都是工业化省市,主要集中在沿海地区,人口密度大,而且都在实施创新驱动战略。数据对比可以发现如下现象:一是区域创新能力与人均GDP正相关,与GDP规模正相关。二是在创新能力排名前10名省市中,人均GDP或GDP,至少有一项进入全国前10名(重庆稍有些出入)。三是区域面积不大的城市(主要是直辖市),其创新能力与人均GDP具有更加显著的正相关性。区域面积比较大、经济规模比较大的省份,其创新能力与GDP规模具有更加显著的正相关性,例如广东、江苏、浙江、山东等省。

综上所述,我们提出如下假设:

H1:国家创新能力与人均GDP和GDP总量正相关。H2:国家创新能力水平取决于人均GDP和GDP两者叠加效应之和。H3:低人均GDP国家偏重模仿创新,高人均GDP国家倾偏重原始创新;GDP规模大但人均GDP低的国家有积极性开展原始创新尝试。

(二)人均G D P对国家创新能力的作用机理

人均GDP水平通过决定消费层次影响国家创新能力。马斯洛需求理论认为,当低层次需求得到满足后,人的需求就会向高层次需求发展。[21]这一理论可以推论:人均GDP决定了消费层次演进,进而推进消费结构的升级。熊彼特(Schumpeter)[22]、巴萨拉(Basalla)[23]等学者支持技术推动论,施穆克勒(Schmookler)[24]、罗伯茨(Roberts)[25]等学者则坚持需求驱动论,弗里曼(Freeman)对这两种观点进行了折中,认为绝大部分创新介于技术和市场两个极端之间,是新技术的可能性和市场可能性的富于想象力的结合。[26]由此可见,消费结构影响了技术创新。当前中国人均GDP大约5500美元,大中城市人均GDP可能达到7000多美元。在这样的发展阶段,中国所需要的必需品基本上都属于技术特别成熟而且技术专利基本上掌握在西方国家手中的传统产业,只需要引进技术而不需要重新研究开发。为此,中国30多年来把大部分科技经费投到应用研究、特别是试验发展方面,用于基础研究的费用仅占全社会研发经费的5%,而西方国家这一比例一般在20%。数据表明,日本从1945年开始引进国外技术,到1995年从一个技术引进国发展为技术出口国整整花费了50年时间。中国改革开放以来,由于经济实力弱,科技资源不足,特别是基础能力薄弱,自然是走渐进创新先行的道路,就要坚持技术引进战略。中国如果说从1980年开始引进技术,至今也不过34年,因此不能认为中国已经迈过引进技术阶段了。

人均GDP水平通过决定国民风险偏好从而影响到国家创新能力。弗兰德和布卢姆(Friend& Blume)[27],莫林和苏亚雷斯(Morin&Suarez)[28]的研究成果表明:国民风险厌恶随着财富增加而下降。国民风险偏好与国家创新能力有什么关系?这里需要引进两个范畴,企业家精神(entrepreneurship)、企业家导向(entrepreneurial orientation)。伦普金和戴斯(Lumpkin&Dess)认为企业家导向是体现了企业家精神在企业创业创新中的渗透程度,包括五个维度:创新性、风险承担性、先动性、自主性和竞争侵略性。[29]险承担性是企业家精神的显著特征。巴克希和陈(Bakshih&Chen)发现,是企业家精神而非资本主义精神推动西方国家经济科技发展,因为如果资本主义精神过分关注社会地位和相对财富攀比效应,那么随着财富的增加,企业家的风险承受能力就会下降,变成保守,降低了冒险和创新精神。[30]英国的衰落恰恰证明了这一点。由此可见,国民风险偏好深刻影响了企业家精神,进而影响到国家创新能力。美国是当今世界企业家精神及其风险承担性特别显著的国家。美国之所以近几十年来引领世界高新技术发展,其秘诀就是风险投资与科技研发紧密结合,以及蓬勃发展的个人创业。[31]中国自改革开放以来,随着国民收入日益提高,国民投资风险意识逐渐增强,但与美国比还有差距,主要表现在缺乏美国那样的致力支持高新技术研发的风险投资,许多所谓的风险投资重点投向成熟的传统产业,以赚取确定性高的利润为目标。中国目前的风险承担性水平决定了我国目前偏重模仿创新。

人均GDP水平通过决定思想市场进而影响国家创新能力。科斯1974年在论文“产品市场与思想市场”中认为:政府不应该像对待产品市场那样进行思想市场管制,思想通过市场竞争就能实现出清。关于中国思想市场,科斯认为,中国之所以没有诞生世界级原创性思想家和有创见性科学家,没有获诺贝尔科学奖,原因就是中国缺乏思想市场。[32]思想市场在中国是有的,但不活跃。有学者把中国缺思想市场归因于中国政治制度。其实,中国改革开放后,中国党和政府实行解放思想、改革开放的政策,思想市场有了空前的发展,言论自由得到宪法保障。中国政治制度不是中国缺乏思想市场的根本原因。中国缺乏思想市场的主要原因在于社会传统文化以及科技体制。正如美国俄勒冈州立大学教授萨特迈耶(Sutter Meyer)认为,中国出不了乔布斯的一个原因是,中国教育系统一贯不支持大胆想象而是推崇服从上级。[33]造成这样的现象,根本原因还是人均国民收入低。这一假设可以从中国改革开放36年来的社会变化得到印证,随着中国人均收入的提高,中国国民的言论自由日益扩大,思想市场日益活跃。由于人均收入还比较低,中国科技人员长期封闭在国内搞研究,缺乏科研经费参加国际科技交流活动,导致科技视野狭窄,在世界学术界没有话语权,学术缺乏自信。由于人均收入还比较低,相当部分科技人员为了改善生活,不得不到处寻找应用性开发小项目,为满足项目委托方的要求不得不委曲求全,失去科技人员的独立性。由于人均收入还比较低,科技人员社会地位不高,在当前以财富和官位作为衡量个人价值的社会里,科技人员难以得到自我实现的心理自尊,自然就形成了不敢挑战权威的思想意识。

(三)G D P规模对国家创新能力的作用机理

国家经济规模越大,科技研发投入就越大。R&D投入与国家创新能力正相关,早就是许多学者证明的观点。综合各机构统计数据,2012年主要国家R&D投入占GDP比重分别是:美国2.85%,中国1.97%,日本3.48%,韩国3.45%,法国2.24%,德国2.98%,英国1.84%,印度0.85%,巴西1.25%,加拿大2.0%。研究开发投入总量从高至低的主要国家是:美国、日本、中国、德国、韩国、法国、英国、巴西、加拿大。我们发现,世界上经济规模越大的国家,其不仅研究开发投入规模大,而且R&D投入占GDP比重也比较高。一个国家如何通过科技投入影响国家创新能力?第一种类型,人均收入高而且GDP大的国家,典型国家如美国、日本、德国,它们的基础研究能力特别强,发明专利特别多,而且占领了原始创新、源头创新、核心技术的制高点,引领世界创新潮流,创新领域特别宽。第二种类型,人均收入高但GDP规模小的国家,典型国家如瑞士、瑞典、芬兰、丹麦、爱尔兰、新加坡,它们在基础能力方面曾经做出突出贡献,拥有部分原始创新、源头创新和核心技术,也获得了一些诺贝尔科学奖。但是由于国家经济规模小,其创新能力主要体现在一些科技领域,创新领域不够宽,无法与美国、日本、德国相提并论。孙玉涛[34]研究发现,瑞士、瑞典等人均收入高的小国家,1987年创新水平很高,但其后十几年创新能力并没有实质性的成长,甚至在很多年份出现了下滑,表明小国家发展到一定阶段后其创新能力受到经济规模的限制。第三种类型,人均收入低但GDP规模大,典型国家如中国、印度。这些国家由于人口多、企业多、科研人员多,虽然科技投入都比较大,但科技经费主要投入到应用性研究或者说模仿创新,科研项目平均经费不足,结果是专利数量增长快,但专利质量不高,缺乏基础性核心专利。中国创新能力之所以进入世界前20名,主要原因是中国在模仿创新方面实现了技术专利数量的优势。

经济规模越大,在强政府作用下,就越能够在重大科技项目实现突破。国家重大科技项目能够引领和鞭策重点学科加快发展、培养大批科技领军骨干、带动相关产业发展。[35]美国“曼哈顿”、“阿波罗”计划为后来美国电子计算机技术、互联网技术、新材料技术、自动化技术的世界引领发展奠定了基础。重大科技项目需要庞大的资金投入,经济规模小的国家无法承受,只有经济规模达到一定程度而且具有强大的国家意志才敢于实施。20世纪60年代中国在贫穷落后的条件下动员全国力量发展了“两弹一星”,在全世界历史上属于特例,因为中国当时具有强大的国家战略意志以及行之有效的举国体制。习近平同志指出:“我国社会主义制度能够集中力量办大事是我们成就事业的重要法宝,我国很多重大科技成果都是依靠这个法宝搞出来的,千万不能丢了,要让市场在资源配置中起决定性作用,同时要更好发挥政府作用。”[36]中国改革开放后,对重大科技项目实行了新型举国体制。新型举国体制的特点:市场作用和政府作用相结合,契约管理,政府带动社会投入,直接经济效益,协同创新,项目用户包括政府、企业和个人。[37]高铁工程和载人航天工程是新型举国体制的成功典范。中国目前重大科技项目主要目的是打破西方国家对我国核心技术的封锁,建立国家安全体系,尽快缩短与美国的科技差距。

经济规模越大,就越能通过庞大市场规模提高国家创新能力。阿西莫格鲁和林(Acemoglu&Linn)[38]实证研究表明,一种产品的市场规模越大,其通过销售刺激创新的可能性也越大。库姆斯(Combes)[39]等人认为,市场规模越大,生产率越高,原因是规模经济带来集聚效应和企业选择效应。市场规模大还有一个作用:能够确保企业收回科技创新产生的投入成本,产生创新租金,提高创新创业企业存活率。因此,国家庞大经济规模是促进国家创新能力的宝贵资源。经济规模如何影响国家创新战略?一种战略是“以市场换技术”。典型案例是中国汽车产业。改革开放后,为了促进汽车工业发展,我国开始打开市场,引进了几乎所有著名的外国汽车企业,以出让市场为代价开展合资经营,时至如今,我国满街都是外资汽车品牌,民族汽车品牌市场日益萎缩。另一种战略是“以市场培育技术和品牌”。典型案例是日本和韩国。二战后,美国大力支持日本和韩国经济振兴,一方面出让美国市场给日本和韩国,一方面允许日本和韩国保护本国市场,短短20多年时间,日本和韩国汽车技术实现了重大创新,在成本控制、小型化、高性能、款式设计等方面超越了美国汽车,成为世界汽车工业的强大竞争者。两种战略有两种结果,庞大国内市场资源运用得好,可以促进国家原始创新、关键技术创新;如果运用得不好,可以创造了可观的GDP,也能推动模仿创新,但难以提升原始创新能力。

三、结论与讨论

中国目前还偏重模仿创新,是基于本国经济实力做出的正确选择。中国创新能力能够进入世界前20名内,一个重要原因是中国拥有庞大的经济规模,加上科技举国体制。中国目前还偏重模仿创新,并非中国政治制度、中国文化所造成,中国改革开放以来,政治日益开明,公民权利和言论自由得到充分保障。中国特色政治制度有利国家创新能力,这一点可以从中国“两弹一星”、载人航天、探月工程、北斗导航、高速铁路等重大科技项目得到证明。中华文化确实存在轻分析轻推演的不足,应当通过国民教育改革以及文化建设加以改进,但是中华文化擅长综合归纳的文化长处却是有利科技创新,尤其有利未来科技发展趋势,这一点也可以从中国台湾、新加坡、韩国等的科技发展历史得到进一步印证。

中国目前偏重模仿创新是暂时的。随着我国人均GDP不断提高,接近中等发达国家水平,我国科技创新能力必将有质的飞跃。因为随着人均GDP增长,引进消化吸收能力不断提高,科技教育体制深化改革,科技创新自信心不断增长,科技思想日益活跃,中国一定能够达到基础研究世界先进水平,必将出现更多的原始创新,掌握更多的核心技术。中国要充分发挥庞大经济规模和新型举国体制的优势,弥补人均收入对国家创新能力约束的不足,通过重大科技项目实施,快速提升国家创新能力。

[1]吴晓波.二次创新的进化过程[J].科研管理,1995,(2).

[2]Freeman C.Technology and Economic Performance:LessonsFrom Japan[M].London:Pinter,1997.

[3]OECD.Technology,Productivity and Job Creation:Best PolicyPractices[M].Paris:OECD,1998.

[4][美]波特.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社,2002,(1).

[5]PCAST.SustainingtheNation’sInnovation E-cosystem:Maintaining the Strength of Our Science& EngineeringCapabilities[R].2004.PCAST.Sustainingthe Nation’s Innovation Ecosystem,Information TechnologyManufacturingandCompetitiveness[R].2004.

[6]孙福金.创造有生命力的创新生态系统[N].经济日报,2012-02-01.

[7]Soo H L,Taeyoung Y.Government Policy and Trajectories of Radical Innovation in Dirigiste States:A Comparative Analysis of National Innovation Systems in France and Korea[J].Technology Analysis&Strategic Management,2007,19(4).

[8]Alcorta L.PeresW.Innovation System and T-echnological Specializtion in Latin America and the Caribbean[J].Research Policy.1998,26(7/8).

[9]Isaksen A.Building Regional innovation systemsisendogenousindustrial development possible in the global economy[J].Canadian Journal of Regional Science,2001,(1).

[10]Viotti E B.National learning systems:A new approach on technological change in late industrialilzing economies and evidence from the cases of Brazil and South Korea[J].Technological forecasting&socialchang,2002,69(7).

[11]贾根良.迎接第三次工业革命的关键在于发展模式的革命[J].经济理论与经济管理,2013,(5).

[12]柳卸林,何郁冰.基础研究是中国产业核心技术创新的源泉[J].中国软科学,2011,(4).

[13]杨振宁.《易经》对中华文化的影响[J].自然杂志,2005,(1).

[14]冯兴元.科斯思想市场极其意蕴[J].学术界,2014,(1).

[15]林毅夫.新结构经济学与中国发展之路[J].中国市场,2013,(50).

[16][美]库兹涅茨.各国经济的增长[M].常勋,译.北京:商务印书馆,1985:106~117.

[17]Kuznets S.Economic growth and income inequality[J].American Economic Review,1955,45(1).

[18]Grossman G M.Kruger A B.Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[C].National Bureau of Economic Research Working Paper Series.MIT Press,Cambridge,1991.

[19]Solow R M.A contribution to the theory of economic growth[J].Quarterly Journal of Economic,1956,70(1).

[20]Furman J L,Porter M E,Stem S.The Determinants of National Innovative Capacity[R].Research Policy,2002,(31).

[21]Maslow,A.H.A theory of human motivation[J].Psychological Review,1943,50.

[22]熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1991.

[23]巴萨拉.技术发展简史[M].上海:复旦大学出版社,2000.

[24]Schmookler J.Innovation and Economic G-rowth[M].Cambridge:Harvard University Press,1966.

[25]RobertsE D.Management of Research,Development and Technology Based Innovation[M].Cambridge:MIT Press,1999.

[26]Freeman C,Soete L.Economic of Industrial Innovation[M].London:Pinter,1997.

[27]Friend I,Blume M E.The demand for risk assets[J].American Economic Review,1975,65(5).

[28]Morin R A,Suarez A F.Risk aversion revisited[J].Journal of Finance,1983,38(40).

[29]Lumpkin G T,Dess G.G.Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance[J].Academy of Management Review,1996,21(1).

[30]Bakshi G Z,Chen Z.The spirit of capitalism and stock-market price[J].The American Economic Review,1996,86(1).

[31][美]阿伦·拉奥,[美]皮埃罗·斯加鲁菲.硅谷百年史(1900—2013)[M].闫景立,侯爱华,译.北京:人民邮电出版社,2014:10~12.

[32][美]科斯.中国改革:商品市场与思想市场的发展[J].学术界,2012,(2).

[33]美国会论证“为什么中国出不了乔布斯”[N].参考消息,2012-05-30.

[34]孙玉涛,刘风朝,李滨.基于专利的中欧国家创新能力与发展模式比较[J].科学学研究,2009,(3).

[35]高梁,刘洁.国家重大工程与国家创新能力[J].中国软科学,2005,(4).

[36]习近平.在中国科学院第十七次院士大会中国工程院第十二次院士大会上的讲话[J].学习活页文献,2014,(26).

[37]李哲,苏楠.构建有利于科技创新的新型举国体制[J].人民日报内部参阅,2013,(44).

[38]Acemoglu D,Linn J.Market size in innovation:theory and evidence from the pharmaceutical industry[J].The Quarterly Journal of Economic,2004,119(3).

[39]Combes P,Duranton G,Gobillon L,Puga D,Roux S.The Productivity Advantage of Large Market:Distinguishing Agglomeration From Firm Selection[J]. The Econometric Society,2012,80(6).

责任编辑:钟晓媚

F204;G322

A

1673-5706(2016)03-0032-07

2016-03-23

林祥,深圳市委党校校委委员、教授、博士。